El 30 de julio de 1638 fue un día de fastos y alboroto en las calles de Lima. Tras años de labores de construcción, tuvo lugar un gran festejo acompañado de procesiones para celebrar la víspera de la dedicación de la nueva iglesia jesuítica de San Pablo, que se hizo coincidir con el día de san Ignacio. La Compañía de Jesús se había establecido en el virreinato del Perú en 1568, y en poco menos de un siglo fundó cuatro iglesias en su capital: San Pablo (hoy San Pedro), Santiago del Cercado (1570, reedificada en 1601), San Antonio Abad o Noviciado (ca. 1612) y Nuestra Señora de los Desamparados (1658)1. De todas ellas, la de San Pablo era la más monumental y la que tenía una mayor carga simbólica, porque se asumía que se había construido siguiendo los planos de la iglesia del Gesù de Roma, como señalaba el padre Nicolás Durán Mastrilli en la carta anua de 1639, donde decía que el templo limeño “se aventaja a lo que hay por acá, porque es un modelo pequeño de la casa profesa de Roma, cuya planta traje yo”2. Sin embargo, lo cierto es que el edificio se inspiraba sobre todo en la Iglesia de la Compañía de Quito (abierta al culto en 1613), cuyo plano también había sido traído desde Roma por Durán Mastrilli3. La idea de que la mayoría de las iglesias jesuíticas en el Nuevo Mundo era una réplica más o menos directa del Gesù se convirtió en un lugar común de fuerte calado ideológico, y el templo de San Pablo no supuso una excepción.

La iglesia y colegio de San Pablo era, en realidad, el edifico fundacional de los jesuitas en Lima4. Su solar se hallaba a pocas manzanas de la plaza Mayor, y allí se establecieron los padres de la Compañía desde 1568, edificando primero un templo que fue reemplazado por otro en 1574, y finalmente por el tercero, que se construyó entre 1624 y 1638. La dedicación de este último representaba, pues, la consagración de la presencia y el poderío de los jesuitas en el Perú, reflejada en la imponente y costosa estructura de la obra, como recuerda Diego de Medrano, continuador del Diario de Juan Antonio Suardo: “es muy suntuosa y fuerte para los temblores, y bien trazada, que ha costado de hacer su obra más de medio millón”5. Ello explica por qué las ceremonias y procesiones que acompañaron su inauguración se vieron cargadas de tanta expectación e involucraron a las varias capas sociales, desde las más privilegiadas a las más populares. Los festejos comenzaron ya el 29 de julio, con la visita a San Pablo del obispo de Chile, el agustino Gaspar de Villarroel, quien bautizó su campana mayor con el nombre de San Agustín. Al día siguiente, tuvo lugar la aparatosa procesión:

En 30 por la tarde, fue su excelencia con los señores de la Real Audiencia a la iglesia vieja de la Compañía de Jesús, desde donde estaba prevenida la procesión que fue a la santa iglesia catedral de esta ciudad, acompañada del deán y Cabildo y regimiento della, que llevaban el palio del Santísimo Sacramento con toda la clerecía y parroquias, y desde la dicha santa iglesia fue al convento de San Agustín, pasando por la calle en donde había muy solenes altares y, en medio la iglesia del dicho convento se hizo uno muy grandioso con el patriarca san Ignacio, a quien en la dicha procesión iban alumbrando toda la nación vascongada; y desde el dicho convento de San Agustín se encaminó para la iglesia nueva y trasladar en ella el Santísimo Sacramento, acompañándola todos los santos del Orden de San Agustín, que iban de dos en dos con los de la Compañía de Jesús en sus andas muy bien aderezadas, que parecieron muy bien, y asimismo las comunidades juntas de la Compañía y San Agustín, sin que hubiese fraile de otra religión en toda la dicha procesión. Y, a la noche, hubo muchos y muy grandes fuegos y luminarias por toda la ciudad; y para verlos y pasar la dicha procesión fue la señora virreina y marqués, su hijo, a casa del oidor Merlo de la Fuente, desde donde la vio pasar y los fuegos a la noche, hasta que se fue su excelencia a palacio6.

Las celebraciones concluyeron al día siguiente con la fiesta a la dedicación de la nueva iglesia y en honor de san Ignacio, a la que acudieron el virrey, los miembros de la Real Audiencia y de los Cabildos Eclesiástico y Secular, además de contar con el obispo de Chile y la presencia del doctor Bartolomé de Benavides, quien predicó un sermón. De todos estos acontecimientos, que tuvieron lugar entre el 29 y el 31 de julio de 1638, se conservan varios testimonios y relaciones, como las cartas anuas de los jesuitas, el diario de Medrano -que se acaba de citar- y una anónima Relación succinta de la dedicación del famoso templo de San Pablo de la Compañía de Jesús y translación que se hizo del antiguo, incluida en el sermón de Benavides que se publicó en Lima en 16397. En este trabajo, presento y edito un nuevo documento que ofrece más informaciones sobre estos días de pompa y circunstancia, además de sobre la estructura arquitectónica y el interior de la iglesia de San Pablo, que complementan y amplían los datos que habían proporcionado las cartas anuas y la Historia de la fundación de Lima (1639) del padre Bernabé Cobo8.

Imagen 1 Iglesia de San Pablo (hoy San Pedro), en Mariano Felipe Paz Soldán, “Atlas geográfico del Perú”, Librería de Fermín Didot, París, 1865, lámina XXVII.

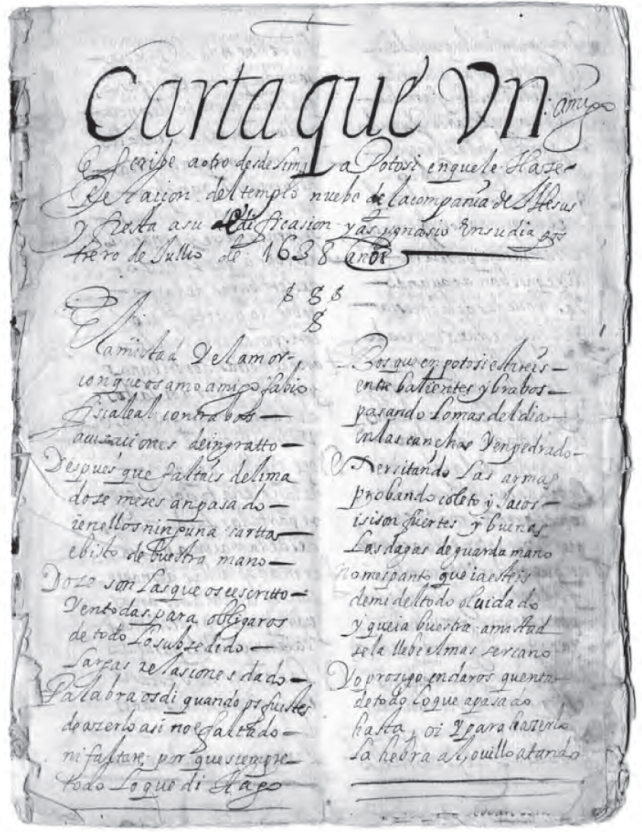

La biblioteca de la Hispanic Society of America posee entre sus fondos un manuscrito poético, probablemente autógrafo, donde se contiene una epístola escrita en forma de romance y compuesta el 8 de agosto de 1638. Su título completo es: Carta que un amigo escribe a otro desde Lima a Potosí, en que le hace relación del templo nuevo de la Compañía de Jesús y fiesta a su edificación y a san Ignacio en su día postrero de julio de 1638 años. El texto lleva la signatura B2506, y fue descrito por Antonio Rodríguez-Moñino y María Brey en su Catálogo, donde aparece con el número CCXXXIII9. El manuscrito procede de la colección del marqués de Jerez de los Caballeros, quien, en su día, había adquirido numerosas obras procedentes de los fondos de José Sancho Rayón y Bartolomé J. Gallardo10. Hasta donde se me alcanza, la Carta no ha sido nunca estudiada ni editada, pese a su evidente importancia para el estudio y el conocimiento de la historia, la literatura, el arte y la arquitectura limeña del siglo XVII. El objetivo del presente artículo es dar a conocer este poema, llevando a cabo una edición crítica y anotada del mismo11.

Autoría, fecha y circunstancia de la Carta

Lo único seguro en cuanto a la autoría y fecha de la Carta es lo segundo, pues el poeta afirma al final del texto que lo ha compuesto en Lima el 8 de agosto de 1638 (vv. 1641-1644). El poema no lleva el nombre de su autor, quien se oculta detrás del seudónimo de Menandro (vv. 460, 1649, 1654, 1660). Por lo que nos cuenta, podemos deducir que era un hombre de edad avanzada o, cuando menos, no joven. En el verso 452 dice que es “de adelantados años”, e insiste sobre esta idea en más ocasiones (vv. 475 y 479), ofreciendo además un sucinto autorretrato burlesco de su persona, donde se describe a sí mismo como alto, encorvado, mustio y melancólico: “muy torcido de pescuezo, / pensativo, carilacio / y con una elevación / como bulto de retablo” (vv. 481-484). Nos dice también que no es fraile mercedario (vv. 247-248), y por la manera en la que habla de la Compañía como de un grupo ajeno a él -“los de la ilustre familia / del gran patriarca Ignacio” (vv. 35-36)- parece que tampoco era jesuita. A su vez, de su elogio de la iglesia de San Pablo es posible deducir que quizás fuera criollo. Al describir la capilla mayor, dice que es “la mejor que se ha labrado / en Europa ni en las Indias” (vv. 94-95), y sustenta su argumento en el testimonio (“testifican”) de aquellos que “de allá vienen y que han visto / lo hasta agora edificado / en conventos religiosos” (vv. 97-99). Estos versos podrían sugerir que el poeta nunca había estado en el Viejo Mundo.

La Carta no es solo una relación, sino también y ante todo una epístola en verso que sigue las convenciones del género, intercambiando confidencias y gracias a través del empleo de un estilo mediano y a menudo coloquial12. El autor insiste en su supuesta falta de habilidad poética y en su ignorancia (vv. 437438, 449-451, 1515-1528...), afirmando que había escrito algún verso de joven (vv. 505-506), pero “que ha mucho / que este género no masco” (vv. 1555-1556). Todo ello parece obedecer en realidad al empleo del tópico de la falsa modestia y al tono auto-irónico que este suele adoptar en el género epistolar ya desde Horacio. Lo cierto es que el poeta maneja con bastante soltura el octosílabo, pese a que no falten algunos deslices y versos hipermétricos (503, 819 y 1408). A su vez, demuestra conocer bien las convenciones de la epístola poética y escoge el nombre de Fabio, de estampa clasicista, para su interlocutor, quizás en recuerdo a la Epístola moral a Fabio (ca. 1612) de Andrés Fernández de Andrada. Menos clara resulta la motivación subyacente tras el empleo del seudónimo de Menandro. Según el poeta, incluso el destinatario de la Carta reaccionará sorprendido ante esta identidad ficticia:

Pienso, Fabio, estrañaréis

de que me firmo Menandro.

La novedad no os admire,

que poetas de mi trato

me aconsejan que lo haga

y su consejo he tomado,

y así, de pastor moreno,

me he vuelto pastor Menandro

(vv. 1653-1660).

El pasaje resulta un tanto enigmático. ¿Es “pastor moreno” un juego onomástico que hace referencia al apellido del poeta? ¿Se trata de una referencia a los personajes tradicionales de los pastores de la lírica folclórica, del romancero o de las composiciones bucólicas? ¿Es pastor acaso una alusión al hecho de que el autor era un miembro del clero? Es indudable que se trataba de un hombre culto, que poseía información de primera mano sobre la nueva iglesia de San Pablo, de la que da detalles minuciosos, y que se coloca a sí mismo en el centro de la sociedad limeña, como observador privilegiado. Por lo que cuenta en la Carta, se deduce que en las misivas anteriores que Menandro le ha enviado a Fabio también se ha explayado relatándole los pormenores del día a día en la capital del Perú, habiendo “de todo lo subcedido / largas relaciones dado” (vv. 11-12). Pues bien, la persona encargada por el virrey, el conde de Chinchón, de escribir un diario de Lima entre los años 1637 y 1639 fue el ya mentado Diego de Medrano.

Pese a que no sepamos nada acerca de sus inclinaciones poéticas, el papel destacado de Medrano como cronista de lo cotidiano pondría a su alcance una gran variedad de fuentes de información, cuya riqueza queda de manifiesto en la Carta. Por otro lado, el seudónimo Menandro guarda un parecido notable con Medrano, del que es un anagrama casi perfecto. Desde luego, esta atribución es tan solo una conjetura, a la espera del hallazgo de otros documentos que permitan confirmarla o refutarla. Los pocos datos que conocemos sobre Medrano no resultan concluyentes. Lohmann Villena identificó al continuador del Diario de Suardo con un Diego de Medrano que pasó de España al Perú en 162113. En la década de 1620 ocupó varios puestos y cargos, como lugarteniente del correo mayor don Diego de Vargas Carvajal, arcabucero y alférez de la compañía de caballería del número de Lima, hasta conseguir ser nombrado contador. Desconocemos la fecha de su nacimiento y de su muerte. Todavía vivía en 1652.

Mucho más sencillo resulta identificar a la persona que se encubre detrás del nombre Fabio, pues el destinatario de la Carta se indica en el vuelto del último folio: “Señor capitán Baltasar de Amezqueta” (o Amézqueta). El manuscrito aparece plegado como se hacía con las misivas, y debió ser enviado por correo ordinario u otro medio de Lima al Potosí, como aclaran los primeros versos del romance (5-40). En ellos, el poeta Menandro se queja porque Fabio/Amezqueta falta de Lima desde hace un año, y no ha contestado a ninguna de las doce cartas anteriores que le ha enviado al Potosí, donde debía encontrarse por aquel entonces. Baltasar de Amezqueta era originario de San Sebastián, donde había nacido entre 1601 y 160214. Al igual que su hermano, Juan de Amezqueta, fue maestre de nao en la Carrera de Indias, además de haber ejercido de maestre de plata15. Este era un cargo muy codiciado en la época, pues garantizaba muchos privilegios, sobre todo de tipo económico. Su función principal era la de ocuparse del transporte de plata de América a España y de los trámites que este acarreaba16. Su sueldo solía ser bastante limitado, y a menudo no alcanzaba a cubrir los gastos, pero los beneficios mayores les llegaban a través de varias formas más o menos toleradas de fraude, transportando plata y otros bienes no registrados. El Archivo de Indias guarda documentos que dan fe de los frecuentes problemas con la ley que tuvo Baltasar de Amezqueta, quien acabó más de una vez en la cárcel17.

Pese a estos percances legales, bastante habituales por otro lado entre los comerciantes y maestres de nao en la Carrera de Indias, Amezqueta tuvo que disfrutar de una posición relativamente privilegiada, con varios contactos tanto en Sevilla como en América. Los maestres de plata casi siempre eran comerciantes y personas de confianza nombrados por el Consejo de Indias, adinerados e influyentes. Debido a su comercio con América se estableció primero en Cádiz y, definitivamente, en Sevilla, donde fallecería el 10 de febrero de 164818. La documentación de la que disponemos confirma que Amezqueta estuvo en el Nuevo Mundo entre 1636 y 1639 o 164019. El 25 de abril de 1636 salió con la flota a cargo del general Carlos de Ibarra rumbo a Cartagena, en la que tomaron puerto el 29 de junio. Tras detenerse allí unos pocos días, zarparon hacia Portobelo (Panamá), al que llegaron el día 10 de julio20. Amezqueta “iba con cargazón a Puertobelo para subir desde allí a Lima, como lo hizo”21. Según lo que nos cuenta la Carta, debió permanecer en Lima hasta julio o agosto de 1637. Desconocemos qué tipo de negocios lo llevarían al Potosí, pero es indudable que tendrían que ver con el comercio y, concretamente, con la plata allí extraída.

Los vascos tuvieron una presencia considerable en el sector minero del Potosí y, asimismo, en la navegación al Nuevo Mundo, con porcentajes muy altos de marinos y maestres de nao vizcaínos en la Carrera de Indias22. De modo que la trayectoria profesional y personal de Amezqueta, con el eje San SebastiánSevilla-América, responde a patrones nada excepcionales en el siglo XVII. Desde luego, la grandeza de san Ignacio, de su Compañía y de la iglesia de San Pablo ensalzada en la Carta sería motivo de orgullo para los vascos y navarros que, como Amezqueta, comerciaban con América o se habían establecido allí. El poema indica que unos “ochenta vizcaínos” (v. 729) participaron en la procesión, y también los recuerda como miembros destacados de los festejos el Diario de Medrano (“toda la nación vascongada”) y la anónima Relación succinta impresa en 1639 (“un lucido escuadrón de la nobleza de Vizcaya”)23. Baltasar de Amezqueta se sentiría particularmente halagado por estos detalles, puesto que siempre mantuvo estrechos vínculos con los vascos. De hecho, al redactar su testamento, pidió que lo enterraran en la capilla de la nación vascongada de Nuestra Señora de la Piedad, en el convento de San Francisco de Sevilla.

Pese al lugar de relieve que ocupan en el texto, los vascos son tan solo un aspecto de un panorama humano mucho más complejo perfilado en la Carta. La relación poética que Menandro ofrece a su amigo Fabio puede leerse tanto como un informe arquitectónico y religioso, cuanto como un breve extracto de crónica social. La atención principal recae, obviamente, en los miembros de la Compañía de Jesús, representados como un grupo poderoso y triunfante, poniendo especial énfasis en su alianza con los agustinos, que “están hoy con tanta unión / y sus hijos tan hermanos / que hoy el hijo de Agustino / es también hijo de Ignacio” (vv. 949-952)24. Esta unión de fuerzas se asienta sobre el espacio simbólico del templo de San Pablo, al cual los agustinos y el resto de la sociedad limeña han sido invitados para admirar la grandeza y la magnificencia de la Compañía, reflejada en su monumental iglesia: “el templo / más perfecto y acabado / [...] / de los que en Lima hasta ahora / habemos visto acabados” (vv. 221-222 y 231-232). No es una casualidad que se insista en las cantidades de dinero invertidas en su edificación, sus materiales de lujo y el espacio descomunal de este edificio, que, a todas luces, pretendía competir con la catedral de Lima.

Las dotes descriptivas del autor de la Carta son notables, y dan debida cuenta de la suntuosidad de la que llama “la mejor fiesta / que en Lima se ha celebrado” (vv. 1389-1390). En sus versos desfilan los jesuitas, los agustinos, el virrey, los miembros de la Real Audiencia y de la Inquisición, los esclavos negros, los indios, el pueblo menudo, configurando un cuadro en movimiento que recorre las calles de Lima y que se deleita con los retablos barrocos, la música y los fuegos artificiales. La iglesia de San Pablo es el gran foco de atracción en torno al cual se reúne toda la ciudad, con sus grandezas y sus pequeñas miserias, que el poeta Menandro identifica sobre todo en las vanidades y comportamientos ostentosos de las clases pudientes. Este templo nuevo, que no “está acabado del todo” (v. 109), es producto de una comunidad que se concibe a sí misma como una entidad rica, compleja y en constante desarrollo, que expresa su poderío a través de lo sólido y monumental, San Pablo, y de lo fluido y escurridizo, los festejos públicos. Como bien supo captar otro contemporáneo, es en el acontecimiento multiforme de la fiesta donde se vislumbra más nítidamente la esencia espectacular de la sofisticación y riqueza de la sociedad limeña:

Siempre tienen en Lima muchas fiestas, grandes procesiones con muchas danzas y mucho estruendo de instrumentos, y con tantas invenciones que en España no hay ciudad donde hagan tantas cosas como en Lima, ni donde cuelguen las calles con más riquezas25.

Criterios de edición

Probablemente el texto de la Carta sea autógrafo. El autor redactó su romance con una letra muy clara, pero cometiendo unos cuantos errores26. En el aparato crítico final se han consignado todas las enmiendas que he realizado y las correcciones hechas por el autor (o el copista) en el manuscrito original. Salvo en casos de errores de copia muy claros, he preferido no intervenir con conjeturas para enmendar los versos hipermétricos, pues estos parecen deberse a menudo a deslices del autor, de los que es preciso dar cuenta. He modernizado la ortografía del poema siguiendo las convenciones actuales, pero respetando todas aquellas grafías que tienen valor fonético e histórico, como por ejemplo la simplificación de los grupos consonánticos cultos (estremos, espresado, colunas), su mantenimiento (subcedido, sumptuosa), la vacilación de las vocales átonas (confisionarios, penáculo, siguro, munumento), la falta de aspiración de la g intervocálica (agora), la contracción de la preposición de seguida de pronombres o demostrativos (dellas, dellos, desta, deste), y otras grafías que podrían manifestar usos particulares del autor (la metátesis catredal, las vacilaciones petril/pretil y santo/sancto). Este debía ser seseante (relasiones, apresiado, engrandese), aunque sus usos gráficos no son siempre coherentes (autoriza, pobreza, pareçeres). He desarrollado las abreviaturas y regularizado el empleo de s/z, n/m y x/i/y/j. La puntuación ha sido modernizada, siguiendo sobre todo un criterio sintáctico antes que prosódico y métrico. Esto implica que, en ocasiones, las sinalefas pueden verse separadas por comas. Tampoco he marcado gráficamente las diéresis, sinéresis y otros recursos métricos similares. Mi objetivo principal ha sido el de ofrecer un texto que pudiera leerse y entenderse de la mejor forma posible. Estos son los mismos criterios que he seguido en la transcripción de las fuentes primarias citadas en este artículo. Las notas a pie de página pretenden aclarar sobre todo el significado de palabras hoy en desuso, además de referencias a hechos, lugares o personas del siglo XVII.

Abreviaturas

AGI: Archivo General de Indias (Sevilla).

Anua 1638: Carta anua del padre Antonio Vázquez, Lima, 25 de mayo de 1638 (ARSI, Peru 15, ff. 99r-126r).

Anua 1639: Carta anua del padre Nicolás Durán Mastrilli, Lima, 30 de mayo de 1639 (ARSI, Peru 15, ff. 127r-155v).

ARSI: Archivum Romanum Societatis Iesu (Roma).

Autoridades: Diccionario de Autoridades, ed. facsímil, Gredos, Madrid, 1990, 3 ts.

Bromley: Juan Bromley, “La ciudad de Lima en 1630”, Revista Histórica, 24 (1959), 268-317.

Correas: Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. Víctor Infantes, Visor/Libros, Madrid, 1992.

Covarrubias: Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Martín de Riquer, Alta Fulla, Barcelona, 1998.

Mendiburu: Manuel de Mendiburu, Diccionario histórico-biográfico del Perú. Parte primera, que corresponde a la época de la dominación española, Imprenta de J. Francisco Solís, Lima, 1874-1890, 8 ts.

Material Suplemementario: Texto. Carta que un amigo escribe a otro desde Lima a Potosí, en que le hace relación del templo nuevo de la Compañía de Jesús y fiesta a su edificación y a san Ignacio en su día postrero de julio de 1638 años.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)