Los sistemas alimentarios tradicionales son una parte integral de la cultura y forma de vida de los pueblos originarios. La comida es mucho más que sólo nutrición, pues define la identidad y herencia cultural de los pueblos. En este sentido el Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) se encuentra imbuido en la cosmovisión y la filosofía de los pueblos originarios, como parte de un complejo sistema de estrategias que utilizan para sustentarse dentro de sus territorios a través de muchas generaciones. El conocimiento que se necesita para obtener los alimentos es un componente esencial del CET. En este sentido, existen muy diversas maneras en las que los pueblos adquieren y comunican el conocimiento a otros miembros de la sociedad y a generaciones futuras. La transmisión de este conocimiento entre generaciones es fundamental para su preservación y para la continuidad de los sistemas productivos y alimentarios (Turner y Clifton, 2003:65).1

Los sistemas alimentarios tradicionales indígenas se pueden caracterizar por su adaptación al medioambiente y por estar estrechamente ligados a la cultura y a sus significados simbólicos. (Kuhnlein y Receveur, 1996; Kuhnlein, 2000). Esto permite entender el carácter heterogéneo de la alimentación, pues se consideran como elementos centrales de análisis el modo en que los pueblos indígenas articulan la diversidad de especies culturalmente aceptadas como comida, las tecnologías desarrolladas para cultivar y procesar los alimentos y las estructuras sociales desarrolladas para la selección de los mismos (Contreras y Gracia, 2005; Wahlqvist y Lee, 2007).

La diversidad de funciones y significados que se distinguen en la alimentación se relacionan con la capacidad para la creación, desarrollo y reproducción de conocimientos de las personas. En grupos indígenas este conocimiento está vinculado a lo que Berkes y colaboradores denominaron como Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) (Berkes, Colding y Folke, 2000). Según estos autores el CET es el cuerpo acumulativo de creencias, prácticas y conocimientos desarrollado por procesos adaptativos, que es transferido a través de la cultura a las siguientes generaciones; sobre la relación entre los seres vivos -incluyendo a los humanos- y su medioambiente. Al igual que la alimentación, el CET no es estático y a menudo experimenta cambios y adecuaciones que repercuten en su transmisión.

Para comprender el CET y el sistema alimentario tseltales es necesario entender el sistema frío-caliente, que es un componente medular de la cosmovisión mesoamericana (López, 1980). En esta región el sistema de clasificación “frío-caliente” se aplica a todos los seres vivos y entidades sobrenaturales con base en un modelo de equilibrio; por lo tanto, es imprescindible para entender el medioambiente, los animales y plantas. Los alimentos también se clasifican dentro de este sistema y por tal razón es que este conocimiento es sustancial para mantener la salud (Acuña et al., 2011).

En las comunidades indígenas de México una manera fundamental de transmisión del CET es la participación infantil en los sistemas productivos, la cual comienza a edades muy tempranas y a menudo implica la progresiva interacción del niño con un conjunto diverso de personas y sistemas ecológicos. El estudio de la participación de los niños en los sistemas de subsistencia puede proporcionar información relevante sobre el estado que guarda la transmisión del CET en una comunidad (Hunn, 2002; Wyndham, 2010; Mathez-Stifiel et al., 2012). Esto ayuda a comprender las formas de transmisión del conocimiento para asegurar su viabilidad y persistencia a lo largo del tiempo (Stross, 1973; Stinson, 1980; Zarger y Stepp, 2004). Los resultados del presente estudio muestran que los niños y niñas tseltales poseen un amplio conocimiento sobre su entorno ecológico. Mediante el taller y las salidas de campo se confirmó que pueden identificar una gran variedad de especies biológicas domesticadas y silvestres en la milpa, el huerto y el acahual. Saben sus usos, sus características y sus cualidades frías o calientes, así como creencias particulares con respecto a algunas de ellas. Además, relacionan especies comestibles y pueden describir las diversas maneras en las que las consumen y las técnicas para cocinarlas. Esto muestra que hasta el momento existe una adecuada transmisión generacional del CET, lo que asegura la pervivencia de los sistemas tradicionales de producción y alimentación.

Contexto etnográfico

Los tseltales conforman la mayoría étnica en Chiapas, siendo el 39.5% del total de la población indígena en la entidad, con una población que alcanzaba en 2015 los 556 720 hablantes (INEGI, 2016). El tseltal es la segunda lengua indígena con más hablantes de entre 3 y 17 años en México (INEGI, 2016). Al igual que muchos otros grupos indígenas, los tseltales se han adaptado a través de un largo proceso histórico a una gran diversidad de entornos ecológicos, lo que ha dado lugar a un conjunto diverso de saberes, costumbres y creencias (Rodríguez, 2014). La actividad fundamental de las comunidades tseltales asentadas en diversos nichos ecológicos es la agricultura. La mayoría de las personas cultiva algún pedazo de tierra, aun cuando sólo se trate de una fuente adicional de ingresos, pues el trabajo estacional asalariado es esencial para el bienestar económico de muchas familias indígenas (Rodríguez, 2014).

El sistema alimentario tradicional tseltal, como otros sistemas indígenas en México, es resultado de un proceso histórico que está directamente asociado con el desarrollo de la agricultura en Mesoamérica, así como con la recolección, la caza y la pesca. Estudiarlo implica conocer las características de los sistemas tradicionales de producción que lo sustentan. Cuatro agroecosistemas dominan la producción actual de los tseltales: la milpa, el huerto familiar o solar, el acahual y, recientemente, el cafetal.

La milpa. El sistema milpa se caracteriza por el aprovechamiento de la sucesión vegetal y la rotación de terrenos de cultivo; está compuesto básicamente por la asociación de maíz, frijol, calabaza y otros cultivos complementarios. El sistema abarca ciclos agrícolas de entre tres y siete años y periodos de barbecho que por lo regular duran cuatro años, pero que pueden alcanzar hasta los quince. El cultivo central de la milpa es el maíz. Un aspecto importante de la milpa es su maleabilidad ecológica, resultado del notable proceso de domesticación del maíz y del frijol que permitió su cultivo en una gran diversidad de entornos ecológicos; por lo tanto, la milpa es un reflejo de las adaptaciones locales a las necesidades alimenticias, gustos culinarios y particularidades ambientales (Estrada, Bello y Velazco, 2011).

El huerto familiar. Junto con la milpa, el huerto familiar constituye uno de los sistemas de producción más importantes del complejo tradicional agrícola de los pueblos indígenas en México. Este ha sido definido como un agroecosistema caracterizado por la cercanía a las viviendas en donde habita la unidad familiar y en donde los procesos de selección, domesticación, diversificación y conservación están orientados a la producción y reproducción de flora y fauna. El concepto engloba también el conocimiento aplicado al manejo y cuidado del mismo, tanto para la selección de las especies que deben sembrarse o tolerarse como para la experimentación de las plantas que pueden adaptarse, y la diversidad de plantas y animales que proveen de alimento a las familias (Aguilar-Støen, Moe y Camargo, 2011; Mariaca, 2012).

El acahual. Se considera a la vegetación natural derivada de la sucesión secundaria en diferentes grados de madurez que se establece como resultado de la agricultura de roza-tumba y quema y la rotación de las milpas. Sin embargo, la vegetación que compone el acahual no es fortuita, pues es el resultado de la planeación del agricultor, que mantiene y alienta el crecimiento de especies útiles, silvestres y cultivadas que le provean de manera sostenida de productos maderables, alimenticios y medicinales, entre otros. El manejo tradicional del acahual contribuye de manera importante en la estrategia indígena de aprovisionamiento de alimentos y del aprovechamiento sustentable del entorno forestal (Caamal y Del Amo, 1987).

Elcafetal. En México el cultivo de café fue incorporado a la agroforestería en el siglo XIX, y su papel alcanzó un carácter preponderante en el sistema de subsistencia indígena. Más allá de su indiscutible valor comercial, los cafetales aportan una gran diversidad de recursos alimentarios de interés para los grupos indígenas y contribuyen de forma importante a la sustentabilidad y preservación de la biodiversidad de los entornos ambientales donde se establecen. En México, los cafetales, lejos de ser una plantación monoespecífica orientada exclusivamente al mercado, son un sistema agrícola de policultivo entre diversos grupos indígenas (Moguel y Toledo, 1999).

Lugar de estudio

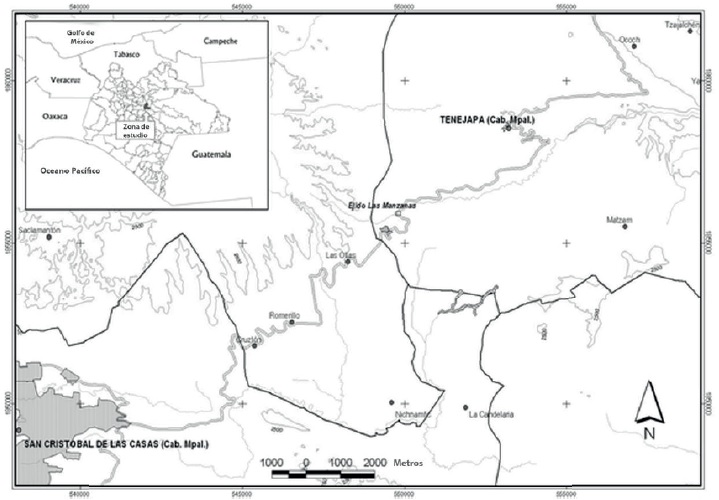

El presente estudio se llevó a cabo en la localidad de Las Manzanas, en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Tenejapa tiene una extensión territorial de 192.32 kilómetros cuadrados y abarca terrenos montañosos con altitudes quevan de los 1000 a los 2700 metros sobre el nivel del mar. El municipio se localiza en los linderos del altiplano central y las montañas del norte del estado, formando parte la región fisiográfica conocida como Los Altos de Chiapas (ver Mapa 1 ).

Fuente: Elaboración propia. Las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas y Tenejapa están comunicadas por carretera. El Ejido de Las Manzanas se localiza en la carretera cerca del límite municipal (línea negra continua) al suroeste de Tenejapa.

Mapa 1 Localización del área de estudio

Los escarpados gradientes y las condiciones climatológicas y edafológicas diversas dan lugar a un conjunto heterogéneo de ecosistemas tales como bosque de niebla, bosque de pino-encino, bosque caducifolio y bosque tropical siempre-verde (Berlin, Breedlove y Raven, 1966), que se aglutinan en dos sistemas ecológicos bien definidos: la tierra fría, ubicada al sur con vegetación abundante de pinos, abetos, robles y encinos; y la tierra caliente, localizada en la mitad norte. Es importante destacar que, por la alta densidad de población, gran parte de la vegetación original ha desaparecido para ser sustituida por una gran diversidad de paisajes antropogénicos conformados principalmente por pequeños núcleos agrarios irregulares.

La comunidad de Las Manzanas se localiza en el extremo suroeste del municipio de Tenejapa. Se caracteriza por un clima templado húmedo con abundantes lluvias en verano y una vegetación dominada por bosque de pino-encino y manchones de producción agrícola. De acuerdo con información censal, la comunidad cuenta con una población de 350 habitantes: 166 hombres y 184 mujeres. 140 habitantes son menores de 12 años de edad. La población es mayoritariamente indígena, de la cual 40% son hablantes tseltales monolingües y 58% bilingües (tseltal-español).

La economía de esta comunidad se sostiene en tres sectores principales: la agricultura, el empleo temporal asalariado y la transferencia de remesas provenientes de la Ciudad de México y Estados Unidos. Actualmente la localidad cuenta con acceso a servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y educación pública de nivel primaria. Las Manzanas comparte con otras cuatro localidades de Tenejapa -El Corralito, Cañada Chica, Naranjal y Cruz Zibaltic- un sistema educativo monolingüe en español. Los fundadores de las Manzanas demandaron al gobierno local el establecimiento de una escuela monolingüe, pues de acuerdo con la información recopilada en campo, los habitantes de esta población esperan que sus hijos hablen fluidamente el español, para que no sean explotados o engañados por la sociedad mestiza.

Metodología

Esta investigación se realizó en dos etapas. La primera se desarrolló durante el mes de mayo de 2014, mediante un taller sobre alimentación tradicional con treinta infantes de 5º y 6º grados de primaria -de entre 11 y 13 años- en las instalaciones de la escuela primaria de la localidad. El taller se estructuró en torno a cuatro temáticas principales: sistemas tradicionales de producción, productos de cada sistema productivo, plantas silvestres y animales asociados a los agrosistemas y su clasificación en el sistema frío-caliente. El principal objetivo fue obtener información respecto al CET, así como sobre la importancia y las funciones del sistema alimentario tseltal, en particular sobre la percepción y el conocimiento que tenían los niños sobre los mismos. En este sentido se les pidió realizar una serie de actividades sobre los cuatro temas y hacer listados con la información solicitada. Finalmente se hizo un ejercicio para evaluar sus preferencias alimenticias y el conocimiento sobre el sistema alimentario tradicional. El taller también permitió identificar y seleccionar informantes clave2 con quienes conducir la segunda fase de la investigación, la cual se desarrolló en los meses de julio y agosto de 2014.

Durante la segunda fase se llevó a cabo investigación de campo con un grupo de tres niños y dos niñas de 11 y 12 años, estudiantes de 5º y 6º grados de primaria. Con ellos y sus familias se realizaron recorridos y entrevistas en las milpas, huertos y acahuales; no se visitaron en conjunto los cafetales por encontrarse en zonas alejadas. Es importante destacar que el número de participantes, que llegó a ser de hasta nueve personas, varió en cada visita. En general, cuando otros niños, familiares o vecinos del grupo de informantes se enteraron de las visitas, muchos decidieron participar. Este grupo adicional fue de dos niñas y dos niños de entre 7 y 10 años de edad. La duración aproximada de los recorridos fue de cuatro horas y se abarcó en total un área aproximada de 4.2 hectáreas. Durante los recorridos la principal actividad fue la identificación de especies botánicas presentes en las milpas, huertos y acahuales. Para cada identificación se les pidió a los niños que indicaran el nombre de la especie-en tseltal o en español-, su uso, su clasificación dentro del sistema de clasificación frío-caliente y sus características más importantes. Los recorridos también sirvieron para discutir aspectos específicos del sistema alimentario tseltal, así como para recopilar información etnográfica adicional acerca de las prácticas locales relacionadas con la producción y el consumo de alimentos por medio de observación y entrevistas con los niños, sus familias y otros miembros de la comunidad.

Resultados del taller en alimentación tradicional

Se considera que una tradición alimentaria indígena desaparece cuando la trasformación de los hábitos de un grupo abre una brecha en el conocimiento etnobiológico del mismo, que lo aleja del estilo de vida propio de la antigua adaptación al medioambiente (Kuhnlein y Chan, 2000:597). Los resultados del taller muestran que los niños tseltales tienen un amplio conocimiento sobre su entorno ecológico, al igual que sobre los sistemas tradicionales de producción en distintos espacios como la milpa, el huerto, el acahual y el cafetal. Se solicitó a los niños que enlistaran las especies vegetales y animales que formaban parte de los sistemas tradicionales de producción tseltal, y enumeraron sesenta especies vegetales y trece animales, distribuidas de la siguiente forma: doce especies en la milpa, treintaiuna en el huerto familiar, veintidós en el acahual y dieciocho en el cafetal (ver Tabla 1). Estos resultados se confirmaron posteriormente en la investigación de campo con los informantes clave. En el cafetal, además del café, se enlistaron diecisiete especies adicionales, dieciséis de ellas de uso alimentario. El acahual fue el único sistema de producción en el que se mencionó la presencia de hongos y especies animales también consumidas como alimentos.

Tabla 1 Especies identificadas en los sistemas tradicionales de producción

Milpa |

Huerto familiar |

Acahual |

Cafetal |

Calabaza |

Acelga |

Ardilla |

Cacahuate |

Chilacayote |

Aguacate |

Armadillo |

Café |

Durazno |

Brócoli |

Avispa |

Camote |

Fresas silvestres |

Cebolla |

Berro |

Caña de azúcar |

Frijoles |

Cempasúchil |

Chapulín |

Chile |

Manzana |

Chayote |

Conejo |

Coco |

Maíz |

Chile |

Culebras |

Fresas silvestres |

Moras silvestres |

Cilantro |

Durazno |

Granada roja |

Mustisa (mostaza silvestre) |

Ciruela |

Fresas silvestres |

Lima |

Nabo |

Coliflor |

Hongos |

Mamey |

Stul (quelites) |

Cueza (raíz de chayote) |

Hormigas |

Mandarina |

Tomate de árbol |

Durazno |

Lombrices |

Mango |

Epazote |

Miel |

Naranja |

|

Frijoles |

Moras silvestres |

Níspero |

|

Garbanzo |

Pájaros |

Ocote |

|

Granadilla |

Roble |

Papaya |

|

Guayaba |

Sapo |

Plátano |

|

Habas |

Stul (quelites) |

Zapote |

|

Hierbabuena |

Tlacuache |

Cacahuate |

|

Hinojo |

Tuza |

||

Lima |

Wax (Guaje) |

||

Limón |

Zorrillo |

||

Manzana |

|||

Nochebuena |

|||

Níspero |

|||

Paita (alcachofa azul) |

|||

Pera |

|||

Repollo |

|||

Rábano |

|||

Tuna |

|||

Zanahoria |

Fuente: Elaboración propia.

Los niños tseltales están familiarizados con las actividades agrícolas y la mayoría colabora activamente con sus familias en estas labores. Conocen los nombres y las temporadas de cosecha de un número importante de cultivos. Reconocen además diversas plantas silvestres y sus tiempos de recolección, así como gran variedad de hongos, insectos y animales silvestres de caza y pesca. Los niños demostraron un amplio conocimiento sobre el sistema frío-caliente con el que se clasifican las plantas, los animales y los alimentos, el cual es de suma importancia, pues permite mantener el equilibrio corporal para conservar la salud. Enlistaron un total de 46 alimentos, veintidós de ellos considerados calientes y veinticuatro fríos (ver Tabla 2). Al contrastar estos datos con información proporcionada por expertos de la localidad,3 se encontró que el 76% de las menciones coincidía con el conocimiento especializado yun 24% no lo hacía. Se debe destacar que tanto la miel, considerada el elemento más caliente por los expertos, como la lima, considerada el más frío, fueron identificadas correctamente por los niños y niñas.

Tabla 2 Clasificación frío-caliente de los alimentos

Información niños |

Información adultos |

||

Alimentos calientes |

Alimentos fríos |

Alimentos calientes |

Alimentos fríos |

Ajo |

Aguacate |

Ajo |

Aguacate |

Arroz |

Azúcar |

Arroz |

Cacao |

Café |

Cacahuate |

Azúcar |

Cerveza |

Caña de azúcar |

Cacao |

Cacahuate |

Chayote |

Cebolla |

Carne de res |

Café |

Chilacayote |

Chayote |

Cerveza |

Carne de res |

Cilantro |

Chile |

Chilacayote |

Caña de azúcar |

Cueza (raíz de chayote) |

Cueza (raíz de chayote) |

Cilantro |

Cebolla |

Haba |

Frijoles |

Epazote |

Chile |

Hinojo |

Gallina |

Garbanzo |

Epazote |

Jitomate |

Gallo |

Hinojo |

Frijoles |

Lechuga |

Habas |

Jitomate |

Gallina |

Lentejas |

Huevos de gallina |

Lechuga |

Gallo |

Lima |

Lentejas |

Lima |

Garbanzo |

Limón |

Maíz |

Limón |

Huevos de gallina |

Moras |

Manzanilla |

Moras |

Manzanilla |

Nabo |

Miel |

Nabo |

Maíz |

Níspero |

Pescado |

Naranja |

Miel |

Pavo |

Pox (bebida alcohólica elaborada a base de caña de azúcar) |

Níspero |

Naranja |

Pescado |

Tuza |

Pavo |

Pox (bebida alcohólica elaborada a base de caña de azúcar) |

Plátano |

Venado |

Plátano |

Tuza |

Queso |

Zorro |

Queso |

Refresco |

|

Rábano |

Rábano |

||

Refresco |

|||

Fuente: Elaboración propia.

Poseen también conocimientos sobre la comida tradicional y son capaces de enlistar los platillos típicos de su cocina, especialmente los tamales. Asimismo, están familiarizados con los mitos y tradiciones que forman parte de su CET y cultura alimentaria. Como parte de su cosmovisión y creencias relacionadas con productos silvestres de recolección y caza, comentaron que el tiempo para la recolección de moras silvestres estaba próximo y que, al recogerlas, debe evitarse que caigan al suelo, pues si eso ocurre se augura una mordedura de serpiente. También señalaron que, cuando se come caldo de rata de campo, tuza o algún otro animal obtenido por medio de la caza, está prohibido derramar el caldo al suelo, pues de hacerlo el animal escaparía para siempre de la vista del cazador. Es posible que estas creencias regulen el desperdicio de alimentos, reforzando así el aprovechamiento cuidadoso de los recursos.

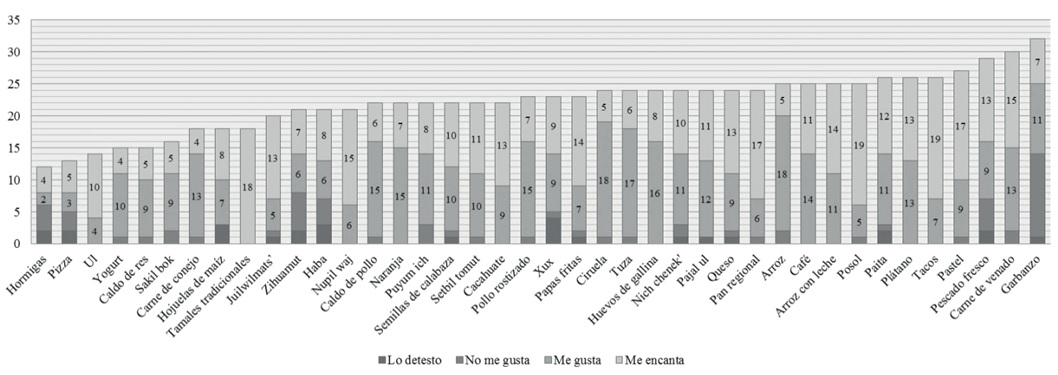

Actualmente se observa a nivel mundial que la diversidad en la alimentación se ha homogeneizado. Entre los factores que están provocando variaciones respecto del uso de alimentos tradicionales se encuentran los cambios demográficos, la modificación de legislaciones sobre el uso de la tierra y sus recursos, las alternativas alimentarias ofrecidas en los mercados y tiendas, la educación escolarizada, los tratamientos médicos, los estilos de vida y la influencia de la llamada globalización (Kuhnlein, 1996; Lacy, 2000; Turner y Clifton 2003). Debido a la cercanía de la comunidad de Las Manzanas con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se pensó originalmente que los niños podrían estar más familiarizados con la comida “mestiza” e incluso chatarra que con la comida tseltal. Para analizar las preferencias alimentarias de los niños y su conocimiento o no de la comida tseltal, se hizo un listado de cuarenta alimentos que contenían elementos de la comida “mestiza” y elementos de la comida tradicional. Entre los alimentos “mestizos” se enlistaron: arroz, arroz con leche, café, caldo de pollo, garbanzos, habas, hojuelas de maíz, pan regional, papas fritas, pastel, pizza, pollo rostizado, queso, tacos -al pastor- y yogurt. Entre los elementos tradicionales se consideraron: cacahuate, caldo de res, carne de conejo, carne de venado, ciruelas, hormigas, huevos de gallina, juilwilmats’ (atole de maíz con chile), naranja, nich chenek’ (flores de frijol ayocote en caldo), nupil waj (tortilla gruesa de maíz rellena con frijol), paita (hojas hervidas y trituradas de la especie Cleome magnifica Briq.), pajal ul (atole de maíz fermentado), pescado fresco, plátano, posol, semillas de calabaza, setbil tomut (torta de huevo cocida sobre comal), tamales tradicionales, tuza, ul (atole de maíz endulzado con panela), xux (panal de avispas asado sobre comal) y zihuamut (caldo preparado con carne ahumada, tradicionalmente de rata de campo).

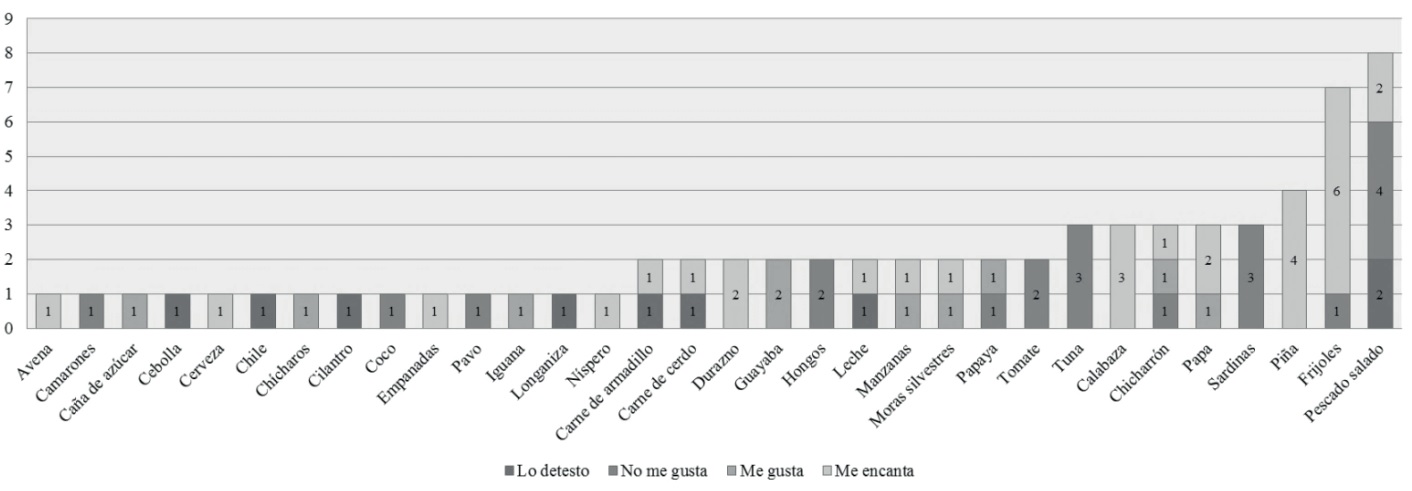

El ejercicio consistió en que los niños ordenaran los alimentos enlistados por los autores bajo las siguientes categorías: 1) “Lo detesto”, 2) “No me gusta”, 3) “Me gusta” y 4) “Me encanta”. Suponíamos que la comida mestiza o chatarra sería la privilegiada en el gusto de los infantes. A pesar de las indicaciones, algunos niños añadieron varios alimentos al listado original, ampliando así el número de productos analizados. Los productos agregados fueron: 1) “mestizos”: avena, caña de azúcar, cebolla, cerveza, chicharrón, chicharos, coco, empanadas, longaniza, carne de cerdo, durazno, leche, manzanas, papa, sardinas; 2) tradicionales: calabaza, camarones, chile, pavo, iguana, níspero, carne de armadillo, guayaba, hongos, moras silvestres, papaya, tomate, tuna, piña, frijoles y pescado salado. De los setenta y dos elementos analizados por los niños, cuarenta formaban parte del listado original propuesto por los autores y treinta y dos fueron añadidos por los infantes (ver Tabla 3).

Fuente: Elaboración propia. Mestizos: Arroz, arroz con leche, café, caldo de pollo, carne de conejo, garbanzos, habas, hojuelas de maíz, pan regional, papas fritas, pastel, pizza, pollo rostizado, queso, tacos (al pastor), yogurt. Tradicionales: Cacahuate, caldo de res, carne de venado, ciruelas, hormigas, huevos de gallina, juilwilmats´, naranja, nich chenek´, nupil waj, paita, pajal ul, pescado fresco, plátano, posol, semillas de calabaza, Setbil tomut, tacos, tamales, tuza, ul, xux, zihuamut.

Tabla 3A Listado original de 40 productos alimenticios tradicionales y mestizos

Fuente: Elaboración propia. Mestizos: Avena, caña de azúcar, cebolla, cerveza, chicharrón, chicharos, coco, empanadas, longaniza, carne de cerdo, durazno, leche, manzanas, papa, sardinas. Tradicionales: Calabaza, camarones, carne de armadillo, chile, frijoles, guayaba, hongos, iguana, moras silvestres, níspero, papaya, pavo, pescado salado, piña, tomate, tuna

Tabla 3B Alimentos agregados por los niños

Los resultados muestran que la mayoría de los alimentos son considerados como “sabrosos”, en lugar de “desagradables”, pues el 88% de las menciones correspondieron a las categorías “me gusta” y “me encanta”, mientras que el 12% de las menciones correspondieron a las categorías “lo detesto” y “no me gusta”. Veinticuatro elementos fueron situados bajo las categorías “me gusta” y “me encanta”, mientras que sólo siete fueron ubicados en las categorías negativas “lo detesto” y “no me gusta”. Cuatro alimentos recibieron más de quince menciones en la categoría de “me gusta”: arroz, ciruela, huevos y tuza. Cinco recibieron más de quince menciones en la categoría de “me encanta”: posol, tacos, tamales tradicionales, pan dulce y pastel. Los dos productos con el mayor número de menciones positivas fueron el posol y los tacos (ver Tabla 3). Los tacos fueron enlistados originalmente por los autores como tacos al pastor; sin embargo, los niños consideran un “taco” como cualquier alimento servido sobre una tortilla o tortilla gruesa rellena de frijol, conocida como nupil waj. La información recabada en el trabajo de campo también corroboró que el posol, bebida de masa de maíz, es un producto básico del sistema alimentario tseltal. Los resultados del taller mostraron que los niños conocen los alimentos básicos de su sistema tradicional de alimentación y tienen también acceso a comidas “mestizas”, lo que no ha impactado sobre su conocimiento ni sobre la preferencia por sus propios platillos tradicionales.

Resultados del trabajo de campo

La identificación etnobotánica realizada por los niños durante los recorridos en campo en Las Manzanas se muestra en la Tabla 1. En total identificaron cincuenta y cuatro especies vegetales; treinta y siete de ellas comestibles, doce con uso medicinal y siete maderables. Indicaron en un 61% de los casos la clasificación “frío-caliente” que correspondía a cada planta: once fueron consideradas calientes y veintitrés, frías. Con respecto a los sistemas productivos, siete especies fueron identificadas en la milpa, veinticuatro en el huerto familiar y nueve en los acahuales próximos a las viviendas. Además, cuatro especies fueron identificadas tanto en la milpa como en el huerto familiar, y diez fueron registradas tanto en el huerto familiar como en los acahuales. Por último, los niños señalaron aspectos específicos sobre el uso de las especies identificadas en el 48% de los casos.

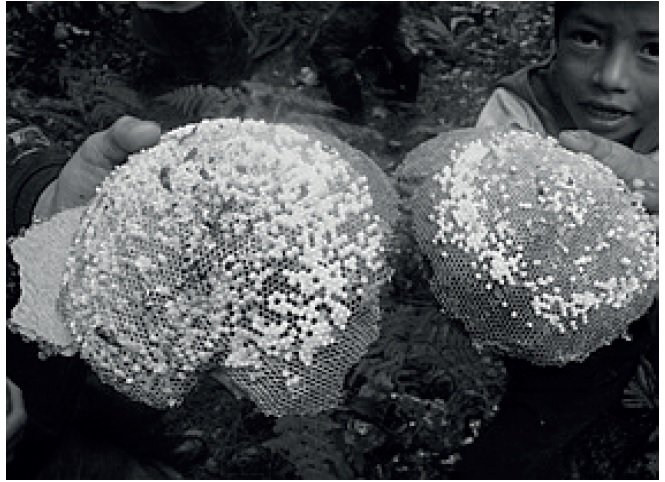

Los niños también identificaron varias especies de insectos y animales silvestres comestibles como ranas (ch’uch), peces (chay) y abejas (chub). Además, señalaron en los acahuales la existencia de animales que forman parte de la fauna de la localidad y del sistema alimentario tseltal, como conejos (t’ul), venados (chij), avispas (xux), tuzas (ba), ratas (tse’) y gavilanes. Asimismo, mencionaron la existencia de varios hongos comestibles como el chejchew (Armillaria mellea [Vahl.] Kumm), el konkiw (Agaricus californicus L.), el k’an tsu (Amanita caesarea [Scop.] Grev.), el tsukum ti’bal (Morchella elata Fr./ Morchella esculenta [L.] St. Am.) y el tsajal ti’bal (Hypomyces lactifluorum [Schwein.] Tul. & C.Tul.).

El conocimiento ecológico se obtiene a través de la interacción directa con el medioambiente mediante la pesca, la caza, la recolección y el aprovechamiento del paisaje a través de los diversos sistemas de producción (Berkes, 1999). Los resultados obtenidos muestran que los niños tseltales conocen e interactúan con su medioambiente al reconocer una gran diversidad de especies biológicas silvestres y cultivadas ligadas a los sistemas productivos y a su sistema alimentario. Ello demuestra que la transmisión del CET se da a través de la participación en los sistemas productivos y de obtención de alimentos, lo que además mantiene el sistema alimentario tseltal, a pesar de la educación escolar en español y la accesibilidad de productos comerciales ajenos a su sistema alimentario.

Discusión y conclusiones

Los resultados muestran que los niños y niñas tseltales poseen un amplio conocimiento sobre su entorno ecológico. Mediante el taller y las salidas de campo se confirmó que logran identificar una gran variedad de especies biológicas domesticadas y silvestres, incluyendo sus usos, sus características y sus cualidades frías o calientes. También pudieron relacionarlas con otros sistemas de conocimiento vinculados al sistema alimentario tradicional. Estos resultados coinciden en lo general con lo señalado por Stross (1973) y Zarger y Stepp (2004) en estudios previos realizados en Tenejapa, así como con lo descrito por Hunn (2002) y Wyndham (2010) para otras regiones indígenas de México.

A diferencia de lo indicado en otros estudios (Reyes-García et al. 2010), la presencia de un sistema escolarizado en español en Las Manzanas no parece afectar el CET. Esto puede deberse a que en la comunidad la educación formal en español no ha interferido de modo significativo en la participación de los niños en las actividades tradicionales de producción ni en el proceso de enseñanza al interior de las familias. Lo anterior demuestra la importancia de que los niños y niñas conozcan e interactúen con diversos entornos bióticos en compañía de personas expertas de otras generaciones, no sólo para su propio desarrollo, sino para la efectiva adquisición y transmisión del conocimiento tradicional (Wyndham, 2010).

Los resultados de esta investigación muestran que una de las principales formas de transferencia del CET es la participación activa de los infantes en los sistemas productivos de su comunidad. Su contribución en las actividades tradicionales de subsistencia es necesaria y en ocasiones imprescindible para la economía familiar, hecho que ha sido reportado en otros estudios (Stinson, 1980). Niños y niñas ayudan a sus padres haciéndose cargo de tareas agrícolas en la milpa y en el cuidado del huerto familiar. Además colaboran en la recolección de leña, en la cosecha en cafetales y en la preparación de alimentos y remedios medicinales. Asimismo, se puede afirmar que los huertos familiares juegan un papel preponderante en la adquisición del CET por parte de los niños tseltales. Si bien algunos autores han destacado la importancia del huerto como espacio para la experimentación agrícola (Aguilar- Støen, Moe y Camargo, 2011), poco se ha analizado la participación de los niños en el cuidado y manejo de este agroecosistema. Durante la investigación en campo, se observó cómo niños y niñas ocupan secciones del huerto familiar para experimentar con semillas colectadas durante las visitas que hacen al bosque o los acahuales. Los padres alientan estas conductas proporcionándoles los instrumentos e instrucciones para el cuidado de estos experimentos agrícolas.

Uno de los resultados más importantes obtenidos en el taller y en la investigación de campo fue la asociación que hicieron los niños entre los acahuales y un alto número de especies animales. Esta relación concuerda con lo señalado inicialmente por Nations y Nigh (1980) sobre el manejo tradicional que otros grupos mayas hacen de los acahuales como reservorios de diversidad faunística. Entrevistas realizadas con informantes adultos y niños durante el trabajo de campo revelaron que los últimos participan diligentemente en actividades para la obtención de alimentos como la cacería o la recolección en las áreas boscosas y en los acahuales que rodean la localidad. La caza puede ser de variedades pequeñas como tuzas, conejos, ratas de campo o venados, que aportan proteína a la dieta cotidiana tseltal.

El sistema dual de clasificación frío-caliente es una parte fundamental del CET y de la cosmovisión de los niños y niñas tseltales. Tanto en el taller como en la etapa de identificación etnobotánica, ellos describieron diversas especies con base en sus cualidades frías o calientes. Además, tanto en el taller como en la identificación etnobotánica en campo, clasificaron especies y productos con gran certeza, como se comprobó mediante la comparación con listados proporcionados por adultos y expertos de la localidad. Esto demuestra que el conocimiento sobre este sistema de clasificación se desarrolla desde una temprana edad. Por último, se observó cómo el sistema sigue normando gran parte de las actividades cotidianas de la comunidad, especialmente aquéllas vinculadas con la producción agrícola, la alimentación y el cuidado de la salud.

Los niños de Las Manzanas tienen una idea clara sobre la cocina tradicional indígena, cuestión que se refuerza en el momento en que se contrasta con la comida “mestiza”. Si bien disfrutan comer productos procesados como dulces, frituras, pastas y refrescos, se observó su preferencia por alimentos propios del sistema de alimentación tseltal. Esto coincide con lo que otros estudios han reportado sobre el gusto con que algunos grupos indígenas perciben sus propios alimentos (Okeke et al., 2008; Mathez-Stifiel et al., 2012).

El CET es un complejo sistema de creencias que involucra la cosmovisión, la historia oral y una serie de herramientas para comunicar e intercambiar el conocimiento entre generaciones sobre diferentes prácticas y estrategias para alcanzar una forma de vida sustentable en un territorio ancestral. Como parte de ello se encuentra el conocimiento del medioambiente, de la clasificación y nomenclatura de plantas y animales, del clima, de las estaciones de, principios ecológicos e indicadores biológicos, de formas de producción y cosecha y de estrategias de recolección, caza y pesca. Además implica tener adaptabilidad y conciencia de los cambios que sufre el medioambiente. En muchos sentidos, son los detalles más pequeños del conocimiento cultural y ambiental los más importantes y los que corren más peligro de perderse en la carrera de la sociedad hacia la globalización y la homogeneización cultural (Turner y Clifton, 2003).

En este sentido puede afirmarse que los resultados del trabajo con niños y niñas tseltales de Las Manzanas muestran que, hasta el momento de la realización del estudio (2014), existe una adecuada transmisión generacional del CET, que a su vez complementa y mantiene el sistema alimentario tseltal. Si se perdiera el conocimiento sobre cómo realizar la milpa o cómo colectar plantas y productos silvestres, no sólo se perderían fuentes de comida, sino también la cultura, el conocimiento, las técnicas y, quizá lo más importante, el gusto por la comida tradicional. El estudio y conservación del CET y de los sistemas alimentarios tradicionales debe convertirse en una preocupación tanto para la academia, como para los gobiernos alrededor del mundo, especialmente por su potencial para preservar el medioambiente y garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria (Kuhnlein, 2000; Elliott et al., 2012). En México esto es particularmente importante, pues la alimentación ha sido, al menos oficialmente, una prioridad de política pública de gran envergadura (“Decreto por el cual se establece…”, 2013; SEDESOL, 2014). Sin embargo, el gobierno carece de estudios específicos sobre el conocimiento ecológico tradicional y su importancia para la pervivencia de los numerosos sistemas alimentarios tradicionales. Esto ha conducido a hacer frente a la nutrición y a los problemas de alimentación desde un punto de vista externo, ignorando el CET y los sistemas alimentarios de los grupos indígenas. Los niños tseltales de Las Manzanas comprueban lo dicho por Contreras y Gracia (2005) “no solo nos alimentamos de nutrientes, sino también de significados”.

Tabla 4 Identificación etnobotánica

# |

Nombre (es, ts) |

Nombre científico |

Ubicación |

Uso |

Clasificación frío-caliente |

Características |

|

1 |

Acelga (es), bok (ts) |

Beta vulgaris var. cicla L. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

Se puede consumir fresca o hervida. |

|

2 |

Aguacate criollo (es), on (ts) |

Persea americana Mill. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

||

3 |

Aguacatillo de monte (es), tsits (ts) |

Persea Americana var. drimyfolia (Cham. & Schltdl.) S.F. Blake |

Huerto familiar |

Alimentario |

|||

4 |

Aliso (es), najk (ts) |

Alnus acuminata ssp. arguta (Schltdl.) Furlow |

Acahuales |

Maderable |

Frío |

||

5 |

Alcachofa azul (es), paita (ts) |

Cleome magnifica Briq. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

Sus hojas se consumen hervidas y su flor puede utilizarse en la preparación del caldo de pollo. |

|

6 |

Anís (es), tsawal tusus (ts) |

Tagetes filifolia Lag. |

Huerto familiar |

Medicinal |

Caliente |

Sirve como remedio para quienes padecen de presión alta y desmayos recurrentes. Sus hojas se consumen licuadas. |

|

7 |

Arrayán (es), ajtees (ts) |

Gaultheria odorata Bredem. ex Willd. |

Acahuales |

Alimentario |

Frío |

||

8 |

Berro (es), bokilja (ts) |

Nasturtium officinale R.Br. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Se consume hervido. |

||

9 |

Calabaza (es), tsol (ts) |

Cucurbita pepo L. |

Milpa |

Alimentario |

Frío |

||

10 |

Cerezo (es), chicholte (ts) |

Prunus avium (L.) L. |

Huerto familiar/ acahuales |

Alimentario |

Frío |

||

11 |

Chaal bakal (ts) |

Salvia lavanduloides Kunth |

Huerto familiar/ acahuales |

Medicinal |

Caliente |

Se recomienda para aliviar molestias en el estómago. Se consume en infusión y se caracteriza por su sabor amargo. |

|

12 |

Chaal wamal (ts) |

Sabazia pinetorum S.F.Blake |

Huerto familiar |

Medicinal |

Caliente |

||

13 |

Chayote (es), chomate (ts) |

Sechium edule (Jacq.) Sw. |

Milpa/ Huerto familiar |

Alimentario |

|||

14 |

Chilacayote criollo (es), batsi mayil (ts) |

Cucurbita ficifolia Bouché |

Milpa |

Alimentario |

|||

15 |

Chilacayote (es), mayil (ts) |

Cucurbita ficifolia Bouché |

Milpa |

Alimentario |

Se puede consumir hervido, cocinarse con aceite o cuando está maduro, prepararse en dulce. |

||

16 |

Ciprés (es) |

Cupressus sp. |

Acahuales |

Medicinal/ Maderable |

Frío |

|

|

17 |

Cocoxtle (es), chin ak (ts) |

Cuscuta tinctoria Mart.ex Engelm. |

Huerto familiar/ acahuales |

Medicinal |

Caliente |

Se utiliza como un remedio para curar la enfermedad cultural chojk. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de granos duros sobre la piel. Para usar la planta, ésta debe de machacarse con piedras y colocarse en una cubeta con agua que servirá para lavar la zona afectada. |

|

18 |

Cola de caballo (es), tujt (ts) |

Equisetum laevigatum A. Braun |

Huerto familiar |

Medicinal |

Caliente |

Los niños señalaron su uso como remedio para tratar la enfermedad cultural conocida como aires. |

|

19 |

Durazno (es), turesna (ts) |

Prunus pérsica (L.) Batsch |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

Se consume fresco y en dulce. Los niños indican que la temporada de duraznos coincide con el brote de los elotes. |

|

20 |

Durazno (es), prixco (ts) |

Prunus pérsica (L.) Batsch |

Huerto familiar |

Alimentario |

Se consume fresco. |

||

21 |

Epazote (es), kajkaan (ts) |

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants |

Huerto familiar |

Condimento |

Caliente |

||

22 |

Frambuesa (es), roxox makum (ts) |

Rubus idaeus L. |

Huerto familiar/ acahuales |

Alimentario |

Se consume fresca o licuada. |

||

23 |

Fresa (es), kaxlan makum (ts) |

Fragaria vesca L. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

|

|

24 |

Frijol ayocote (es), xbojtil chenek (ts) |

Phaseolus coccineus L. |

Milpa |

Alimentario |

|

||

25 |

Frijol criollo (es) xchuil chenek (ts) |

Phaseolus leucanthus Piper |

Milpa |

Alimentario |

|

|

|

26 |

Frijol de tierra (xlumil chenek) |

Phaseolus vulgaris L. |

Milpa |

Alimentario |

Frío |

||

27 |

Granadilla (es), karanato (ts) |

Passiflora ligularis Juss. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

||

28 |

Hinojo (es) |

Foeniculum vulgare Mill. |

Huerto familiar |

Medicinal |

Frío |

Su consumo se recomienda cuando se sufre de cólicos. Para ello, debe hervirse, dejársele enfriar y finalmente beberse mezclado con azúcar quemada (akal). |

|

29 |

Jpij chamal (ts) |

Vaccinium confertum Kunth |

Acahuales |

Alimentario |

Frío |

|

|

30 |

Lechuga (es) |

Lactuca sativa L. |

Huerto familiar |

Alimentario |

|

||

31 |

Limón (es), elmonex (ts) |

Citrus limón (L.) Osbeck |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

|

|

32 |

Maíz (es), ixim (ts) |

Zea mays L. |

Milpa |

Alimentario |

Se consume asado, hervido, en forma de atole, de tortillas, de tamales, etc. |

||

33 |

Malva (es) |

Malva parviflora L. |

Huerto familiar |

Medicinal |

Caliente |

Sirve como bálsamo en casos de contusiones. Para utilizarla primero es necesario hacerla hervir. Luego se remoja un trapo con la infusión resultante que se coloca sobre el área del golpe o herida. |

|

34 |

Manzana (es), mantsana (ts) |

Malus pumila Mill. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

|

|

35 |

Manzanilla (es), chixte (ts) |

Crataegus pubescens (Kunth) Steud. |

Acahuales |

Alimentario/ Maderable |

Caliente |

|

|

36 |

Matasano (es), ajate (ts) |

Casimiroa edulis La Llave |

Huerto familiar |

Alimentario |

Antes de consumirlo, el fruto debe colocarse entre las vigas de la cocina durante uno o dos días a fin de que se ahúme. |

||

37 |

Mora silvestre (es), batsil makum (ts) |

Rubus adenotrichus Schltdl. |

Huerto familiar/ acahuales |

Alimentario |

Frío |

Se consume fresca y licuada. Los niños afirman que a las moras silvestres les gusta mucho estar con el maíz. Además, señalan que cuando se recolectan éstas no deben caer al suelo pues de hacerlo se augura una mordedura de serpiente |

|

38 |

Mora silvestre (es), tsots it makum (ts) |

Rubus coriifolius Liebm. |

Huerto familiar/ acahuales |

Alimentario |

Se consume fresca y licuada. Aunque similar al batsil makum, ésta mora se distingue por un tamaño más pequeño y un sabor más dulce. |

||

39 |

Nabo (es), sakil bok (ts) |

Brassica rapa var. oleifera DC. |

Huerto familiar |

Alimentario |

|

||

40 |

Ocote (es), tajalte (ts) |

Pinus montezumae Lamb. |

Acahuales |

Maderable |

Frío |

|

|

41 |

Pajal wamal (ts) |

Arthrostema ciliatum Ruiz & Pav. |

Huerto familiar/ acahuales |

Alimentario |

Se recomienda consumirlo crudo durante los días con exceso de sol pues su sabor es refrescante y alivia la sed. |

||

42 |

Palo de escoba (es), meste (ts) |

Baccharis vaccinioides Kunth |

Huerto familiar/ acahuales |

Medicinal |

Caliente |

Se utiliza como remedio para curar la diarrea. |

|

43 |

Papa (es), chiin (ts) |

Solanum tuberosum L. |

Milpa/ huerto familiar |

Alimentario |

Se identifica como un cultivo tradicional del pueblo tsotsil de Chamula. |

||

44 |

Platanillo (es), jaaben (ts) |

Canna edulis Ker Gawl |

Huerto familiar |

Envoltorio |

Sus hojas se utilizan para envolver tamales. |

||

45 |

Quelites (es), stsul (ts) |

Amaranthus hybridus L. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

Sólo se consumen las hojas tiernas. Se cocinan sobre el sartén con un poco de aceite. |

|

46 |

Rábano (es), wanex (ts) |

Raphanus sativus L. |

Milpa/ huerto familiar |

Alimentario |

|||

47 |

Repollo (es), jolbok (ts) |

Brassica oleracea var. capitata L. |

Milpa/ huerto familiar |

Alimentario |

Frío |

Los niños lo identifican como un cultivo característico del municipio tsotsil de Chamula. |

|

48 |

Roble (es), jijte (ts) |

Quercus crassifolia Bonpl. |

Acahuales |

Maderable |

Frío |

|

|

49 |

Sábila (es) |

Aloe vera (L.) Burm.f. |

Huerto familiar |

Medicinal |

Se usa para lavar el cabello. Su savia puede utilizarse para sanar cortaduras o como remedio en casos de envenenamiento |

||

50 |

Sauco (es), chiilte (ts) |

Sambucus mexicana C.Presl ex DC. |

Huerto familiar/ acahuales |

Medicinal |

Caliente |

Su uso se recomienda en los casos en que un aire ha entrado en brazos o piernas. Las hojas se calientan sobre el fuego y luego se aplican sobre el área en donde se concentra el malestar. |

|

51 |

Sosa (es), tujkulum chix (ts) |

Solanum hispidum Pers. |

Huerto familiar/ acahuales |

Medicinal |

Su uso se recomienda para sanar cortaduras. Las hojas se calientan sobre el fuego y luego se colocan sobre la herida a manera de emplasto. También pueden hervirse y se aplica la infusión resultante directamente sobre la herida. |

||

52 |

Tigridia (es), yoy (ts) |

Tigridia pavonia (L.f.) DC. |

Huerto familiar |

Alimentario |

Caliente |

||

53 |

Tulante (ts) |

Quercus benthamii A.DC. |

Acahuales |

Maderable |

Frío |

||

54 |

Yon chuch (ts) |

Persea donell-smithii Mez |

Acahuales |

Maderable |

Frío |

|

|

Fuente: Elaboración propia.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)