Despreciaba el presente en que vivía, por ser este indócil a sus tesis y sus corolarios, y por no poder etiquetarlo en las fórmulas de su magín, como al pasado libresco que había zurcido con fragmentos impresos, desenterrados de libros osarios. La carne de los hechos, caliente y viva, era cosa rebelde, tan rebelde como sumiso el esqueleto. El pasado se sometía a los silogismos, aquel pasado de los recopiladores de noticias impresas, a los que tanto admiraba.

Miguel de Unamuno1

Los que han tenido la desgracia de tratar con gentes que se encuentran en pleno desorden mental o muy próximas a tal estado, saben que la característica de estas gentes es una espantosa, una siniestra clarividencia del detalle, cierto don de relacionar entre sí las cosas que parecían más distantes, mediante mapas y enredijos mentales tan confusos como un laberinto.

Gilbert K. Chesterton2

Introducción

Las teorías de conspiración son uno de los géneros más populares de desinformación en nuestros tiempos.3 Fácilmente, se les puede identificar con tan sólo escuchar lugares comunes como “Nuevo Orden Mundial”, “sociedades secretas” ―como los “reptilianos”, los “illuminati”, los “masones”, los “judíos” e, incluso, los “jesuitas”―. Podría decirse que las teorías de conspiración imitan un modelo prefabricado, como si un manual dictara su estructura genérica. La muerte trágica de una persona notable, o de un grupo de personas, suele ser el punto de partida. El suceso se somete a especulaciones sobre sus causas premeditadas y siniestras. Detrás de los hechos, se dibuja una confabulación bien calculada por parte de sujetos llenos de malevolencia. Cada etapa de la conjura se encadena desde una secuencia sospechosamente lógica. Fotografías, documentos y demás evidencias se esgrimen para encajar sutilmente en una gran “teoría” que revela la oculta conspiración.

Y es que, como dice el filósofo keniano Quassim Cassam, una buena teoría de conspiración “puede ser tan intrigante y tan cautivadora como una buena novela detectivesca. La premisa fundamental es que la manera en que las cosas, tal y como son en el mundo, es bien diferente de como parece que son”. En consecuencia, cuando las teorías de conspiración desenmascaran la verdad sobre tales eventos, “dan la sensación como de una novela de Agatha Christie cuando se identifica al verdadero asesino en la última página a base de pistas que ya estaban ahí”.4

Cuándo empieza la historia de las teorías de conspiración es algo que los especialistas no han definido con firmeza. Hay historiadores que aseguran que las teorías de conspiración son un rasgo antropológico de la especie para defenderse del adversario. Por tanto, según ellos, estas teorías tendrían que remontarse al origen de la humanidad. Por otro lado, algunos sostienen que no hubo este fenómeno sino hasta el día en el que se acuñó el término teoría de conspiración.5 Así, las teorías de conspiración serían una novedad. Nuestro presente vigoriza dicha sensación de novedad porque estas teorías han alcanzado las esferas del poder. Para nadie pasa desapercibido que en el actual auge de los populismos, tanto de derecha como de izquierda, prolifera el discurso del complot.6 El hecho es, por tanto, que el fenómeno de las teorías de conspiración nos parece tan actual, tan vigente, que ambas explicaciones sobre sus orígenes resultan plausibles.

Esta sensación de vigencia que dan las teorías de conspiración, naturalmente, entraña el efecto de perder de vista su antigüedad. Es decir, se desvanece la sospecha de que aquéllas puedan tener un origen histórico en años lejanos. Y, por eso, sucede con frecuencia que nos admiramos de encontrar que un libro viejo hable sobre “conspiraciones”, o sobre los “illuminati”. Sin embargo, la idea de una conjura orquestada por los “illuminati” es tan vieja como la Revolución francesa. Fue un jesuita francés, Augustin Barruel, quien acuñó ese vínculo, y el filósofo conservador Edmund Burke promovió su circulación al citarlo en su obra.7

Esta información revela una antigüedad, tal vez, más remota de lo que se hubiera conjeturado para las teorías de conspiración. Y, sabiendo eso, deja de ser tan sorprendente encontrar una teoría de conspiración sobre los “illuminati” en un impreso mexicano de 1950. Me refiero a El comunismo y la conspiración contra el orden cristiano, del jesuita Joaquín Cardoso. Así lo expresa el padre Cardoso:

[…] mi opinión, que procuraré defender en este libro, y que consiste en afirmar humildemente, pero con gran número de documentos que el Comunismo actual, no es otra cosa sino el mismo Iluminismo, con diferente nombre, y disfraz acomodado a las exigencias de los tiempos, como se ha disfrazado anteriormente […]. EL COMUNISMO, sea o no el mismo Iluminismo, no es esencialmente ni un sistema económico caracterizado por la lucha de clases para la liberación del proletariado; ni un sistema político de dictadura brutal, que quiera en el orden puramente civil y social esclavizar a todos los pueblos en provecho de uno solo. Esos son puros disfraces oportunistas y ocasionales, de que se vale para mayor eficacia de su acción real y verdadera. El Comunismo es algo mucho más grave que todo eso. Es una verdadera conspiración contra el ORDEN CRISTIANO, es el ATEÍSMO MILITANTE, esta resurrección del antiguo paganismo, en su forma más desoladora y destructora. Es un nuevo esfuerzo de Satán para desterrar a Dios de este mundo, para perder las almas y hacer de la tierra un verdadero infierno; para arruinar la obra de Jesucristo Salvador de este mundo, y destruir una civilización que abomina, porque está fundada en la doctrina del Evangelio.8

El comunismo y la conspiración contra el orden cristiano divide su contenido cronológicamente. El hilo argumentativo es muy fácil de seguir porque el jesuita posee elocuencia periodística, y, sobre todo, porque la tesis no abriga ninguna complejidad.

Para Cardoso, los males del “orden cristiano” se originaron cuando Adam Weishaupt, un canonista de Baviera, fundó “la secta de los Iluminados de Baviera”. Es decir, los famosos “illuminati”. En alrededor de 170 páginas, Cardoso explica cuál es el ideario de los iluminados, cómo se organizan en la clandestinidad, cómo ejecutan sus intrigas para infundir sus ideas, y por qué fueron ellos los responsables de la Revolución francesa.

El ideario iluminado que expone Cardoso, en su generalidad, es el mismo que el de la Ilustración. Se refiere, en primer lugar, a la noción deísta sobre la razón natural del humano. También se alude a los conceptos de la soberanía popular, el contrato social y la separación del Estado y la Iglesia. Cardoso, sin embargo, empalma estas nociones con constantes afirmaciones sobre la malevolencia de los iluminados. “Un principio absolutamente falso, pero de gran alcance y efectividad, cohonestaba tanto el secreto como la hipocresía de su táctica de guerra: EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS”.9

Para rematar sus teorías, el jesuita sostiene que los conceptos comunistas fueron acuñados por los iluminados: “El iluminismo […] es el ateísmo absoluto, y todo para él como se verá después no es sino materia, pura materia, el famoso materialismo dialéctico histórico de Marx y Lenin”.10 Asimismo, Cardoso cree que la idea de Rousseau sobre el egoísmo de la propiedad privada pasó al comunismo por intermediación de los iluminados.11

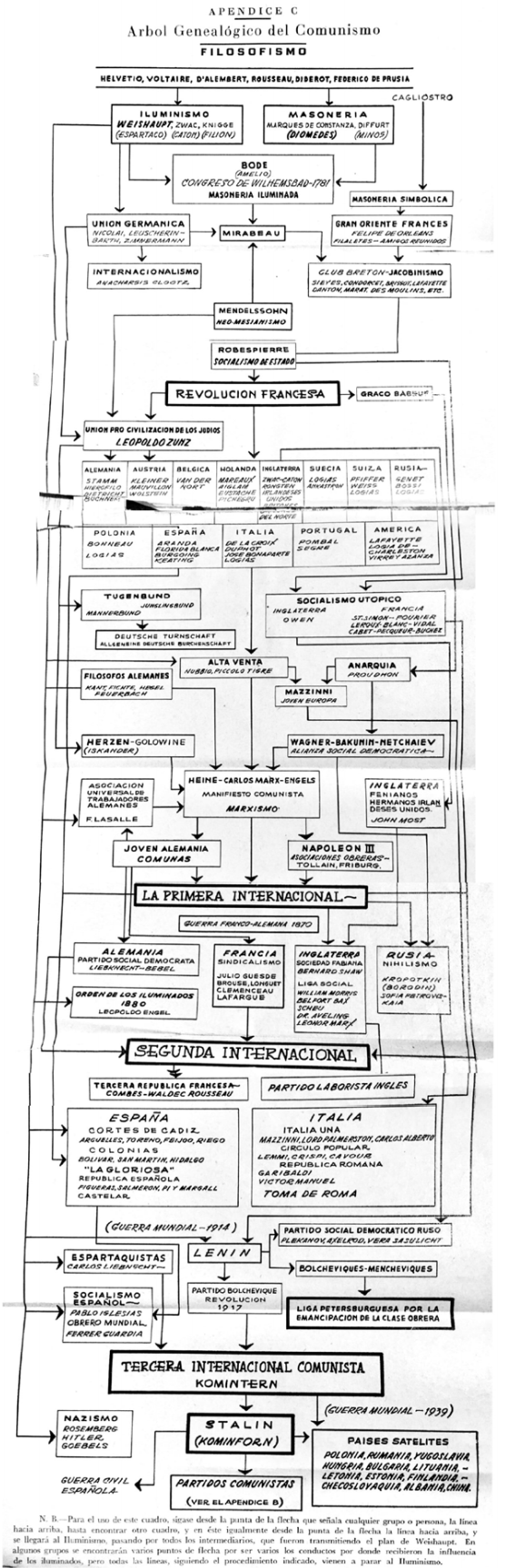

Fuente: Cardoso, El comunismo.

Imagen 1 Cuadro genealógico para ilustrar el parentesco y una falsa continuidad ininterrumpida entre el comunismo y los Illuminati

La idea de la unión del proletariado del mundo la encuentra el jesuita en los Escritos originales de Weishaupt. Cardoso transcribe la cita: “Disminuid y separad este amor a la patria y los hombres, empezando de nuevo a conocerse como hombres, formarán una gran familia”. Ante estas palabras, el jesuita exclama: “Nada menos que lo que los modernos iluminados comunistas llaman la Internacional”.12

Por supuesto, el más infame de los inventos del iluminismo, dirá Cardoso, fue el odio a la religión. A Cardoso no le cabe la menor duda de que la sentencia “la religión es el opio del pueblo” es herencia iluminada de Marx: “Naturalmente, como Marx no puede probar ni la décima parte de estas afirmaciones, se contenta con afirmarlas [...] Pues bien, esto es lo que más claramente y sin tanto falso aparato filosófico decía Weishaupt a sus adeptos. Es preciso luchar contra la religión y destruirla”.13

Después de describir fatigosamente los grados superiores e inferiores y la reunión en células jerarquizadas, el jesuita dice que la base de toda esta organización es el secretismo. Al transcribir un documento iluminado, Cardoso recoge las siguientes palabras: “siempre es necesario OCULTARNOS, PORQUE EN EL SECRETO ESTÁ NUESTRA FUERZA PRINCIPAL”.14 Y continúa: “Más claramente no puede exponerse el método de las células comunistas, que se afirma por algunos ser de invención bolchevique. Todos los comunistas desde antes de Marx, han seguido este sistema de células enseñado por Weishaupt”.15 Tener en cuenta esto es importante en la “teoría” de Cardoso, pues explica por qué, según él, han sobrevivido los “illuminati” hasta su época. “Yo creo, salvo mejor opinión [confiesa el jesuita], que con toda verdad y justicia se puede decir que el Partido Comunista, es la secta misma del Iluminismo, enormemente desarrollada y que como durante toda su historia de dos siglos, tiende a la destrucción del Cristianismo y espera conseguirla”.16

El resto del libro, o sea, en otras 430 páginas, se dedica a recontar cómo detrás de la secularización, de las revoluciones de 1848, de la disolución de los Estados Pontificios, del marxismo, del nacimiento de la urss y aun de los totalitarismos está el Iluminismo. De tal manera que, en realidad, cualquier hecho moderno resulta ser un acto iluminado con miras a destruir el catolicismo romano: “¡El Racismo alemán, el Bolchevismo ruso, y el Iluminismo de Weishaupt… el mismo perro con distinto collar!”.17

Pero, ¿qué interés puede abrigar una simple teoría de conspiración como ésta? Es cierto que las ideas que expone el jesuita mexicano son, en sí mismas, fútiles. Pero, en el hecho mismo de que hubiera sido posible esta teoría de conspiración hay alguna importancia histórica. Sobre todo porque, si se desentraña el meollo, se pueden ilustrar ciertas peculiaridades del catolicismo mexicano en esos primerísimos años de la Guerra Fría, y en la antesala del Concilio Vaticano II.

La conjetura es significativa, porque ése es un periodo particularmente ignorado. Son los años que, en México, separan las violentas hostilidades entre Iglesia y Estado de la formulación latinoamericana de la Teología de la Liberación. Si nos figuramos esta cronología con una recta, podemos ver dos extremos opuestos cuya intersección reposa, precisamente, en esos años. No es mera metáfora. Efectivamente, tenemos dos polos alejados, casi repelentes entre sí: en un extremo, 1935-1939, encontramos a una Iglesia belicosa, que rechaza cualquier secularización, cualquier laicización, porque, desde su perspectiva, éstas aniquilan el Reinado de Jesucristo; en el otro extremo, 1968, encontramos a una Iglesia modernizada, que intentó “ponerse al día”, según “el espíritu de los tiempos”, con lo cual no sólo admitió, sino promovió, la secularización. Ya se ve que éstos son dos extremos cuyo punto equidistante debe examinarse si se ha de entender la drástica transformación.

En este escrito, intentaré explicar las condiciones de posibilidad de esta teoría de conspiración anticomunista. Una vez hecho esto, derivaré la importancia histórica que tienen esas condiciones de posibilidad a la luz de la circunstancia mexicana.

Los anticomunismos del catolicismo romano

Empecemos por preguntarnos lo siguiente: ¿cómo fue posible esta teoría de conspiración? O, más específicamente, ¿cómo fue posible que el discurso anticomunista del catolicismo derivara en una teoría de conspiración?

La prehistoria de los anticomunismos católicos

El inicio del anticomunismo católico tal vez podríamos localizarlo dos años antes de que se publicara el Manifiesto Comunista, o sea, en 1846. En su primera encíclica, titulada Qui Pluribus, el papa Pío IX lanzó por primera vez invectivas en contra del comunismo:

[…] la nefanda doctrina del Comunismo […] contraria al derecho natural, que, una vez admitida, echa por tierra los derechos de todos, la propiedad, la misma sociedad humana; tales las insidias tenebrosas de aquellos que, en piel de ovejas, siendo lobos rapaces, se insinúan fraudulentamente, con especie de piedad sincera, de virtud y disciplina, penetran humildemente, captan con blandura, atan delicadamente, matan a ocultas, apartan de toda Religión a los hombres y sacrifican y destrozan las ovejas del Señor.18

Unos cuantos meses después de publicado el Manifiesto Comunista, un recién ordenado sacerdote de Münster, el barón Wilhelm Emmanuel von Ketteler, pronunciaba las siguientes palabras en la Catedral de Maguncia:

Santo Tomás […] defiende el derecho a la propiedad privada en el sentido de administrar y cuidar la propiedad; y por eso su posición está completamente de acuerdo con la ley de Dios: “No robarás”, y con las enseñanzas de la Iglesia católica, todo lo cual está, completa e inalterablemente, en oposición al comunismo que se propone en nuestros días.19

Quiero sostener que en las palabras de Pío IX y de Ketteler no se estaba inventando un argumento anticomunista. Al contrario, el segundo de ellos, el futuro obispo de Maguncia, estaba pronunciando una vieja refutación católica contra la abolición de la propiedad privada. Veámoslo con algún detenimiento.

Probablemente, Ketteler y Pío IX estarían pensando, más que en Marx y Engels, en las controversias sostenidas entre teólogos católicos y socialistas utópicos en Francia. Apenas quince años antes, las obras socialistas de Henri de Saint-Simon y Charles Fourier habían sido añadidas al Índice de Libros Prohibidos.20 Las ideas sobre la prioridad de lo comunitario, la colectivización, la regulación de la producción industrial no eran, en sí mismas, condenables para la Iglesia. Tanto es así que muchos de los socialistas se identificaban, también, como católicos.21 El gran problema residía en que algunos de estos pensadores decían que su sistema representaba el verdadero cristianismo. No se olvide que la obra seminal de Saint-Simon se titulaba, precisamente, Nuevo Cristianismo. Y, peor aún para la Iglesia, los socialistas creían que era auténticamente cristiano erradicar los abusos derivados de las riquezas y de la propiedad privada.

Quienes mejor reflejan el rechazo católico hacia esas ideas fueron pensadores románticos como Alphonse de Lamartine y Louis de Bonald. Ellos acusaron a estos primeros socialistas como falsos cristianos.22 Y es que la desconfianza hacia la propiedad privada iba en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Por ende, tal postura no podía ser verdaderamente cristiana. Esto no pudo menos de convencer a la Iglesia de que el socialismo utópico era un intento más de mermar la autoridad del catolicismo. De tal manera que el socialismo se vinculó con el anticlericalismo de los revolucionarios y de los ilustrados de las décadas anteriores. En otras palabras, para los católicos, las ideas socialistas no eran sino secuelas de la Ilustración anticlerical. Y es que el ataque anticlerical y la desconfianza hacia la propiedad privada ya eran viejos enemigos de la Iglesia.

Antes de los socialistas utópicos, estos viejos conocidos se presentaron en el Sínodo de Pistoya (1786). Leopoldo II, cuando gobernaba el Gran Ducado de la Toscana, convocó una reunión de obispos para reformar a la Iglesia de la región. Se buscó implementar, sobre cuestiones eclesiásticas, el josefismo: un ideario político de raigambre ilustrada.23 Entre las reformas, se propuso la emancipación de la autoridad del Pontífice romano, la autonomía del poder temporal y otras redefiniciones en torno a la teología de los sacramentos y los dogmas.

Está claro el ataque contra el catolicismo, pero, ¿qué tiene que ver esto con la desconfianza hacia la propiedad privada? Para comprenderlo, hay que remitirnos a la Constitución Auctorem Fidei, donde el papa Pío VI condenó el Sínodo de Pistoya. La Auctorem Fidei no sólo anatematizó la secularización propuesta por el sínodo, sino que atacó también las premisas teológicas del josefismo. Desde la proposición 16 hasta la 26, la Auctorem Fidei declaraba erróneas las ideas teológicas que subyacían al sínodo. Especialmente, se clasificó como erróneas las ideas sobre el estado de inocencia.

¿Qué había de condenable en estas ideas teológicas? Primero, recordemos que el concepto de estado de inocencia se refiere al modo en el que vivían Adán y Eva antes de desobedecer a Dios en el Jardín del Edén. Para los obispos del Sínodo de Pistoya, el estado de inocencia era el “estado natural” de la humanidad donde reinaba la razón. Ahí, los humanos profesaban una “religión natural”, en la que veneraban al Dios racional. Y, entre las condiciones de este estado natural, primaban la justicia, la libertad y la igualdad. Sin embargo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ese estado de inocencia se corrompió. La racionalidad originaria se degradó en pura irracionalidad. Lógicamente, si tras “la Caída” en el pecado los humanos crearon “civilización”, ésta debía ser fruto del pecado. La creación de ciudades, la formación de gobiernos y leyes, y la invención de la propiedad privada eran productos de una humanidad decadente. En consecuencia, se pensó que toda esta civilización era frágil y, por lo tanto, susceptible de conducir al mal. La única manera de evitar la corrupción de la civilización era mediante la restitución del estado natural de la humanidad: la Razón.

Ya se alcanza a ver el vínculo entre la desconfianza hacia la propiedad privada y la reforma ilustrada de la Iglesia. En estricto sentido, este sistema de juicios era de cuño deísta, ubicuo entre los filósofos ilustrados.24 Entre ellos, hubo figuras notables que llegaron a teorizar sobre esa misma desconfianza en la propiedad privada: Thomas Hobbes,25 David Hume26 y Jean-Jacques Rousseau.27

La desconfianza deísta hacia la propiedad privada fue ásperamente criticada por la teología católica del momento. Se puede ilustrar esto con el debate que sostuvo Joseph de Maistre contra Rousseau. Por ejemplo, respecto a la idea de Rousseau según la cual la propiedad privada surgió cuando a un humano se le ocurrió cercar una porción de tierra, Joseph de Maistre contraargumentó que ello era “sólo un postulado”,

[...] pues la idea general de la propiedad es mucho más antigua que la de la propiedad territorial, y la sociedad es mucho más antigua que la agricultura. El salvaje posee su cabaña, su cama, sus perros, sus herramientas para cazar y para pescar, etcétera, del mismo modo en que nosotros poseemos nuestros castillos.28

Detrás de la refutación de Maistre, se encuentra una posición tradicional de la Iglesia católica, procedente de la corriente teológica tomista. Mientras que los deístas creían que la propiedad privada era potencialmente mala, por surgir del “estado caído” de la humanidad, los tomistas argumentaban lo contrario. Y es que, según santo Tomás de Aquino, la propiedad privada era de “Derecho Natural”. O sea, ya en el “estado de inocencia” Adán y Eva pudieron tener propiedades. Recuérdese, por ejemplo, ese fascinante ensayo del jesuita tomista Francisco Suárez, donde especulaba cómo pudo haber sido la forma de gobierno si Adán y Eva nunca hubieran pecado.29

Esta diferencia de la posición tomista es crucial. Los deístas podían concluir que la propiedad privada era fruto del humano caído, y, por eso, era producto del pecado; los tomistas, en cambio, podían concluir que la propiedad privada ya existía antes de “la Caída”; por tanto, era creación de Dios.30

Joseph de Maistre sólo estaba recuperando la clásica argumentación tomista para refutar a Rousseau. Y, como Maistre, así actuó la Iglesia católica cuando condenó el Sínodo de Pistoya. El papa Pío VI no estaba haciendo otra cosa más que reafirmar su ortodoxia frente a la herejía. Desde esta perspectiva, podemos entender ahora por qué la Constitución Auctorem Fidei invocó condenaciones anteriores para legitimar sus condenas. Se invoca, por ejemplo, la autoridad de la bula Ex omnibus afflictionibus (1567), en la cual se condenaban las ideas del teólogo flamenco Miguel Bayo (1513-1589), quien hablaba de la corrupción del “estado natural”. Asimismo, la Auctorem Fidei invoca las condenas contra el jansenista Pasquier Quesnel (1634-1719), decretadas en la Constitución Unigenitus Dei Filius, de 1713.31

Vemos que, para combatir las doctrinas “erróneas” de los deístas, la Iglesia católica recurrió a los mismos argumentos que usó para combatir las doctrinas jansenistas y las doctrinas humanistas de la teología flamenca. Lo que debemos resaltar, precisamente, es que tanto el deísmo como el jansenismo y el humanismo flamenco tienen en común una base teológica agustiniana. Y es que la corriente influenciada por el pensamiento de san Agustín fue la primera en proponer que las creaciones humanas posteriores a “la Caída” eran potencialmente corruptas.

Pero, ¿no es acaso san Agustín uno de los Padres de la Iglesia? ¿Por qué los argumentos del obispo de Hipona serían heréticos? Hay que decir que los teólogos agustinianos siempre fueron vistos con suspicacia por parte de los teólogos tomistas. Pero, no es verdad que para el resto de la Iglesia fueran sospechosos. Entre ellos, podemos encontrar teólogos perfectamente aceptados, como Graciano, Boecio, Juan Duns Escoto, Guillermo de Ockham, Jacques Almain, Reginald Pecock, Alexander Barclay y, tal vez el que más despunta, Tomás Moro.32

Que la Iglesia, después, adoptara la teología tomista ―y su concomitante rechazo por el agustinismo―, se debe a que la Reforma protestante dimanó, sobre todo, del agustinismo. En efecto, las ideas típicamente agustinianas fueron reformuladas por Martín Lutero para reformar el cristianismo.33 Una vez declarado el protestantismo como una herejía mayor, la Iglesia comenzó a condenar ―con un ánimo claramente persecutorio― todo argumento con apariencia agustiniana. Por eso, la Iglesia no se preocupó por discernir las peculiaridades del deísmo, ni de los gobernantes ilustrados ―como Leopoldo II―, ni de los socialistas utópicos y los comunistas. Para ella, todos éstos no eran sino diversas formas de una misma herejía. Chesterton entendió bien esta manera de operar, y, por eso, dijo que la Iglesia

[…] a veces se empeña patéticamente en vivir en el pasado, a tal punto que es capaz de creer que los modernos pensadores continúan hoy defendiendo las ideas que sostuvieron ayer. Las ideas de hoy las dejan literalmente atrás, es decir que desaparecen en el horizonte por sí solas antes de que la Iglesia haya acabado de refutarlas. Es lenta y tardía, porque pone más empeño en estudiar las herejías que los mismos heresiarcas.34

Las condiciones modernas del anticomunismo católico

Ahora estamos en condiciones para entender cómo Pío IX y el barón Von Ketteler pudieron debatir contra el comunismo de su tiempo. La desconfianza hacia la propiedad privada y el ataque anticlerical fueron pruebas suficientes para Ketteler de que se trataba de una doctrina “herética”. Resulta seductor conjeturar qué forma hubiera cobrado el anticomunismo católico de haber tomado al comunismo en sus propios términos. O sea, si la Iglesia, en vez de anatematizar al comunismo, hubiera sostenido un debate sobre eso que lo distinguía: sus fundamentos dialécticos, o su filosofía materialista de la historia. Sin embargo, el anticomunismo católico inició como un tradicional antiagustinismo.

Ahora bien, es necesario considerar cierta condición azarosa del inicio del anticomunismo católico. Al ver al comunismo como una forma “moderna” de las posiciones agustinianas, y no como una propuesta inédita, la Iglesia se predispuso a atacarlo desde su vieja manera de combatir las herejías. Esta forma de operar era, tal vez, adecuada antes de 1848. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XIX trajo cambios que exigían constantes actualizaciones. La Iglesia no pudo sostener más su vieja forma de operar.

Me explico mejor. Según el historiador de conceptos Reinhart Koselleck, el periodo que va de 1750 a 1850 es uno de transición.35 El mundo occidental modifica su forma de experimentar la historia, y gradualmente se pasa hacia la “Modernidad”. La experiencia del tiempo en la Modernidad tiene como una de sus características una conciencia del tránsito: “Se usan dos determinaciones temporales remitidas a otro contexto […]. Por un lado, la esperada alteridad del futuro y, por otro, ligada a aquélla, la estremecedora y dominante por doquier experiencia de la aceleración, la cual hace que la propia época se distinga de la anterior”.36 Esta sensación de tránsito consiste en percibir “que, en comparación con los lentos progresos de los siglos pasados, los actuales avances se producen a un ritmo cada vez más veloz”.37

Ilán Semo llama a esta experiencia moderna del tránsito “el vértigo del relevo”.38 Según la caracterización de Semo, en la Modernidad aparece una sensación de quedar rezagado ante las novedades que sobrevienen cada vez más deprisa. Se requiere, cuando menos, una disposición para admitir la novedad, y, cuando más, una capacidad flexible de adaptación. En la segunda mitad del siglo XIX, los progresos fueron relevándose uno a otro, vertiginosamente. La permanencia y la espera, típicas del Antiguo Régimen, no podían menos de sobrecogerse ante ese “vértigo del relevo” de la Modernidad. Pero, antes de la segunda mitad del siglo XIX, el tránsito a la Modernidad aún estaba aconteciendo. Lo cual equivale a decir que subsistían ciertas condiciones premodernas.

Es muy elocuente el hecho de que, todavía entre 1831 y 1846, pudiera existir el último de los pontificados gobernados como si continuara el Antiguo Régimen. Aunque éste estuviera languideciendo, aún había condiciones para que un pontífice rigiera a la Iglesia como un antiguo monarca italiano.39 Sin embargo, en Europa, la segunda mitad del siglo XIX es ya el escenario de unas condiciones distintas a las del Antiguo Régimen. Tal vez este cambio pueda simbolizarse con las grandes revoluciones de 1848 y la expansión del maquinismo industrializado. Estos drásticos acontecimientos, prácticamente, anularían las condiciones que permitían que se conservaran ciertos resabios del Antiguo Régimen. Por eso, la vieja operación de anatematización de la Iglesia debía reformarse para seguir siendo operativa.

Así, el anticomunismo católico surgió poco antes de que la Modernidad suprimiera las condiciones de posibilidad del Antiguo Régimen. Esto significa que el anticomunismo católico nació de una operación premoderna. Y, por ende, los anticomunismos católicos que surgieron después no lograron nunca ponerse al corriente de las novedades del comunismo que fueron emergiendo con el paso del tiempo.

Sin embargo, este rezago católico frente a los progresos modernos no es, en sí mismo, una supervivencia del Antiguo Régimen. La multiplicidad de cambios que entrañaba la Modernidad terminó por sofocar las condiciones que posibilitaban la permanencia del Antiguo Régimen. Y, en consecuencia, si un elemento específico del Antiguo Régimen ―en apariencia― continuó existiendo, se debió, más bien, a que se adaptó a las condiciones de la Modernidad. Si se entiende esto, entonces cobra sentido la pervivencia del catolicismo romano en la Modernidad.

No entraré en detalles sobre esta continuidad del catolicismo entre épocas. Sólo explicaré en qué consistió la pervivencia del anticomunismo católico forjado a la usanza premoderna. Para ello, es oportuno remitirnos a la Italia del Risorgimento.

Tras el pontificado de Gregorio XVI, la Curia romana sentía que, de no llegar un pontífice apropiado para el tiempo moderno, los Estados Pontificios terminarían por sucumbir. El candidato idóneo fue el arzobispo de Spoleto, Giovanni Mastai Ferreti, quien se hizo renombre como liberal por sus simpatías con el movimiento nacionalista. Al ser electo, en 1846, para ocupar el solio pontificio, Pío IX prometía un cambio. No obstante, con la Revolución de 1848 y la invasión de los nacionalistas a los Estados Pontificios, el liberalismo de Pío IX se desvaneció.40

Es una obviedad ―y por eso suele pasar desapercibida― que la política de Pío IX no fue una conservación de la política de Gregorio XVI. Pío IX era ya un agente en diálogo con las dinámicas de la Modernidad, y, en consecuencia, el rechazo ulterior del pontífice a las ideas liberales y anticlericales fue, a su vez, una respuesta a la misma. Es decir, la Iglesia no ignoró la Modernidad, sino que, más bien, entró en diálogo con ella.41

Esto es relevante para nuestra discusión sobre el anticomunismo católico. Una atenta observación revela que, en el fondo, el anticomunismo católico se redefinió y dejó de ser un mero combate contra las herejías. Al contrario, entre 1850 y 1870, se insertó el anticomunismo en el amplio diálogo ―negativo― sostenido con la Modernidad. Tras la invasión de los Estados Pontificios, se suscitó una oleada de apologetas del pontífice y de su poder temporal. Como consecuencia de ello, se contrajo, a su vez, una ofensiva contra el liberalismo anticlerical. Esto no quiere decir sino que el rechazo hacia la Modernidad, esgrimido por el catolicismo, se manifestó en forma de apología.

La apologética era un género cultivado por los primeros pensadores católicos modernos: los románticos.42 En palabras de Rüdiger Safranski, la “mejor definición de lo romántico sigue siendo la de Novalis: ‘En cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad de desconocido y apariencia infinita a lo finito, con todo ello romantizo’”.43 Se trata, por tanto, de una visión encantada que se opone a un mundo desencantado (por evocar el lugar común de Max Weber).

Que los opositores católicos al liberalismo anticlerical se replegaran al discurso apologético -romántico- nos revela varios rasgos del nuevo paradigma. Primero, el discurso católico se volvió una visión nostálgica del presente. Segundo, se forjó un pasado idealizado y se buscó ahí los recursos para rebatir a la Modernidad. Tercero, se admitió así que el pasado de oro de la Cristiandad, efectivamente, quedó atrás. Cuarto, el futuro empezó a significar la posibilidad de restaurar aquel pasado perdido, y, por ende, el catolicismo adquirió esperanzas mundanas ―y ya no, como en el Antiguo Régimen, escatológicas―. Quinto y último, el discurso dejó de basarse en una verdad sólida que es asediada por las herejías. El discurso pasó a ser el de una verdad perdida que debía recuperarse.

Así, pues, los proponentes del anticomunismo católico insertaron sus refutaciones al interior del amplio combate contra la secularización, a modo apologético. No sorprende encontrar postulados anticomunistas junto a los postulados ultramontanos a favor de la conservación de los Estados Pontificios. Esto es muy notable entre los jesuitas fundadores del periódico ultramontano La Civiltà Cattolica: Carlo Maria Curci, Luigi Taparelli d’Azeglio y Matteo Liberatore.44

Sólo así se entiende que una idea inveterada, como lo era la defensa teológica de la propiedad privada, se volviera un argumento contra la secularización. Será bajo las ideas antisecularistas que se funde la “Internacional Negra”:45 una organización de laicos y religiosos para hacer frente a la Internacional Comunista. Tampoco es fortuito que la Iglesia declarara al tomismo como la filosofía oficial del catolicismo. Así se dio inicio al neotomismo. Lo que empezó con la Contrarreforma -la condenación tomista de la posición agustiniana, por ser usada por los reformadores protestantes-, culminó con la oficialización del neotomismo.

Todo esto aconteció durante el pontificado de Pío IX. Desde luego, el antisecularismo del pontífice se elevó al rango del Magisterio de la Iglesia con dos hechos: la promulgación de la encíclica Quanta Cura, donde se añadía el famoso Syllabus Errorum (todos los errores de la secularización), y la celebración del Concilio Vaticano I.

No hay espacio para explicar los detalles de cada uno. Es suficiente con decir que la posición antisecularista se convirtió en la política principal de la Iglesia, al volverse una verdad eterna. El anticomunismo formaba parte original de esta declaración antisecularista. No obstante, el tema no alcanzó a definirse porque, en septiembre de 1870, Napoleón III fue derrotado y el ejército francés que defendía al Papa se retiró. El ejército del Reino de Italia ocupó los Estados Pontificios y el Concilio nunca se concluyó.

Sin embargo, en 1869, había ya una formulación muy puntual acerca de lo que más tarde se llamará la Doctrina Social de la Iglesia. Me refiero al “Decreto sobre el alivio de la miseria de los pobres y los obreros” (Decretum de pauperum operariorumque sublevanda miseria).46 Este documento lo estuvo trabajando la Comisión Político-Eclesiástica del Concilio Vaticano I, pero nunca se promulgó. Lo que debemos destacar es que profundizaba en el vínculo entre “lo social” y la “laicización”. En especial, se condenaba la expropiación estatal de las “obras de caridad”. La laicización, según establecía el tercer capítulo,47 podía dejar a los pobres en manos de las “falsas” promesas de los comunistas. Por eso, había que devolverle a la Iglesia el dominio sobre los pobres.

La primera encíclica social, la Rerum Novarum, decretada por León XIII en 1891, tiene su precedente en toda esta operación apologética. Se alcanza a ver ya cómo el anticomunismo católico pasó de ser un tradicional antiagustinismo a ser ―digámoslo así― una unidad de combate más en la batalla contra la secularización. Este hecho nos refleja que el anticomunismo católico siguió simplificando al comunismo, en vez de refutarlo en sus propios términos. Y este anticomunismo, dimanado de la apologética romántica, será el que llegue a México.

El anticomunismo católico implantado en México

El anticomunismo católico forjado desde un sentimiento antisecularista germinó con éxito en México. El motivo es simple. Desde mediados del siglo XIX, la Iglesia en México relacionó, de inmediato, las ideas socialistas con su enemigo nacional: el liberalismo.48 Podría decirse que, a diferencia de Europa, la Iglesia en México realmente nunca generó reflexiones sobre la “cuestión social” sino hasta que se importó el discurso intransigente.

En otras palabras, tanto los socialismos que desarrollaron Juan Nepomuceno Adorno, Nicolás Pizarro Suárez o Plotino C. Rhodakanaty,49 como las órdenes religiosas “sociales”50 anteriores a la Rerum Novarum fueron importaciones. Estos modelos europeos surgieron de una circunstancia industrializada, y fueron implantados en un México verdaderamente preindustrial.51 Si el anticomunismo forjado por la intransigencia del pontificado de Pío IX ―un modelo extranjero― fecundó en México, fue porque tuvo cierta compatibilidad con la batalla de los conservadores contra los liberales.52

Según Marta Eugenia García Ugarte, en la segunda mitad del siglo XIX, había un grupo de obispos que aún luchaba en contra del liberalismo, el cual fue denominado por la Santa Sede como el grupo de los “antiguos”. Entre ellos, se contaban personalidades como Eulogio Gillow (obispo de Oaxaca), Atenógenes Silva y Álvarez Tostado (arzobispo de Morelia) e Ignacio Montes de Oca (obispo de San Luis Potosí).53 El poeta Graham Greene, en un ensayo, evocaba a uno de estos personajes: “¿acaso el Obispo de San Luis Potosí, en México, no guardó los ejemplares [de la encíclica social Rerum Novarum] en su sótano hasta la revolución, por miedo de ofender a los ricos?”.54 Contra los “antiguos” estaban los obispos formados en el Colegio Pío Latino de Roma. Allí se educaba al clero latinoamericano en eso que he llamado aquí el impulso antisecularista. Estos futuros obispos, por su entrenamiento, fueron también exportadores del modelo “social” de la Iglesia a un país ajeno a él.

Mientras se entrenaba a los piolatinos en Roma, el sentimiento antisecularista se implantaba en México en la década de 1870. Manuel Ceballos describe en estos términos a la Sociedad Católica de la Nación Mexicana, la cual representó un primer esfuerzo del catolicismo intransigente por oponerse al “Triunfo de la República” desde el antisecularismo europeo. Ceballos reconoce la raigambre europea de este esfuerzo: “la Sociedad Católica no era sino el primer eslabón y cuyo modelo fue, desde este primer momento, el catolicismo europeo”.55

Tenemos, entonces, una Iglesia propia de la circunstancia mexicana, sobreviviente de la Iglesia novohispana, y otra que surge en la circunstancia moderna en Europa y que se implantó en México. García Ugarte se dio cuenta de los dos modelos cuando explicó que esto degeneró en la escisión interna de la Iglesia. Según la estudiosa, las consecuencias de tal división fueron funestas en la Revolución mexicana: “Lo más grave es que las divisiones, envidias y celos impidieron la formación de un cuerpo episcopal unido, cuando las circunstancias políticas más lo demandaban”.56

El hecho es que los “antiguos” habían de enfrentarse al socialismo y al comunismo pensando en su viejo enemigo, el liberalismo. Los “piolatinos”, por otro lado, habrían de hacerlo desde la posición antisecularista de Europa. Dicho en otras palabras, ni unos ni otros distinguían a su enemigo. Por eso podemos encontrar el anticomunismo antisecularista en una obra como la edición mexicana (1874) del Catecismo sobre el protestantismo, del jesuita piamontés Giovanni Perrone. Así reza la imprecación anticomunista en este impreso:

Es evidente que el comunismo es la disolucion universal de la familia y de la sociedad; la ruina de la moral y de las costumbres; la destruccion radical de todo lo que se llama derecho; la negacion absoluta de toda religion positiva; el estado salvaje elevado á un grado de barbarie inaudito hasta ahora en los anales de la humanidad; es la igualdad y la fraternidad de las béstias, y peor todavía, porque las béstias se gobiernan á lo menos por el instinto; pero estos hombres bestiales no tienen mas regla que sus pasiones, ni mas interes que el contentamiento de ellas.57

Y es que, para el catolicismo intransigente inventado en 1870, el protestantismo era ―como el comunismo― un batallón más que pretendía destruir a la Iglesia. La propia Sociedad Católica de la Nación Mexicana, en esa misma década, empezó a implementar el programa intransigente. Es decir, se buscó reanudar la influencia de la Iglesia contra la secularización en los distintos ámbitos de la sociedad. Uno de estos ámbitos, al que se aproximaron para hacer frente al socialismo, fue el de los trabajadores.58 Se crearon múltiples organizaciones católicas de trabajadores, ante todo, para restablecer la autoridad de la Iglesia “destruida” por la secularización.

No se olvide que la Iglesia había prohibido que El Socialista circulara en Puebla, por tratarse de una publicación “disolvente”, esto es, destructora.59

No describiré los pormenores de estas asociaciones de trabajadores laicos, inspiradas en la “cuestión social” del antisecularismo católico. Lo que estoy planteando en este ensayo es que ese anticomunismo se instrumentó, no por sí solo, sino como parte de la batalla en contra de la secularización. En consecuencia, todas las asociaciones católicas de trabajadores se consagraron a persuadir a sus miembros de que la secularización era mala. El programa de la Doctrina Social de la Iglesia emanó, por tanto, de una negatividad (el antisecularismo). En vez de generar un programa propositivo, en el cual los trabajadores laicos adquirieran una conciencia social diferente a la socialista, su conciencia social se limitó a impedir que el socialismo triunfara (o sea, a impedir la secularización).60

Así, pues, el anticomunismo católico en México imitó el modus operandi del anticomunismo católico en Europa. Sin embargo, las condiciones políticas y sociales en el país eran distintas. Lo que terminó sucediendo fue que el discurso intransigente posibilitó una “legibilidad” antisecularista de la realidad nacional. Las condiciones mexicanas se acomodaron a las expectativas de la intransigencia. Por eso, cualquier hecho que se aproximara, por más remoto que fuera, a las expectativas de la intransigencia, la Iglesia en México ya estaba preparada para interpretarlo negativamente.

Un ensayo publicado en 1907 por Francisco José Zavala y Santa María, un abogado católico tepiqueño del Porfiriato, puede ser iluminador. Se titula “El socialismo y la Iglesia”, y comienza del siguiente modo:

Me propongo en estas páginas hacer una comparación razonada é imparcial, hasta donde me ha sido posible, del Catolicismo con su émulo, rival y enemigo el socialismo, en sus diversas formas y doctrinas racionalistas y positivistas, incluso el feminismo y la masonería, por sus efectos económicos, políticos y morales, á fin de que se vea con claridad la inmensa ventaja y superioridad del primero, bajo todos los conceptos.61

Zavala fue un promotor infatigable del catolicismo durante los regímenes liberales de Juárez, Lerdo, González y Díaz.62 Sin embargo, sólo hacia el final de sus días podemos encontrar a este abogado tepiqueño argumentando desde esta narrativa que engloba a todos los enemigos de la Iglesia.63 Y lo que es más llamativo es que Zavala utiliza con holgura el método escolástico para discurrir sobre el socialismo. Estamos, pues, ante un mexicano que ya esgrime el discurso intransigente y adopta la filosofía oficial declarada por Pío IX como el medio eficaz en contra de la secularización. Así aprendemos que, en la aurora de la Revolución mexicana, el anticomunismo católico fabricado por el discurso intransigente estaba ya establecido en México.

Este largo recorrido ha servido para explicar las condiciones de posibilidad de la teoría de conspiración anticomunista del jesuita mexicano. Vimos primero que el anticomunismo inició como un tradicional antiagustinismo. Con la llegada de la Modernidad, la Iglesia redefinió su postura desde la apología romántica para defenderse de la secularización. Debido a que el comunismo había sido catalogado como una forma nueva de una vieja herejía, el discurso romántico de la intransigencia interpretó al comunismo como una parte de un nuevo enemigo: la secularización. El anticomunismo, así, se insertó como una fuerza más para contrarrestar la secularización. Por eso, no había motivo por el cual realmente discernir entre liberales, masones, protestantes, anarquistas, ateos, positivistas, socialistas, comunistas. Todos eran formas particulares de la secularización. Semejante interpretación era susceptible de degenerar en una teoría de conspiración, donde todos los “Otros” se confabulan para destruir a la Iglesia.

El sentido histórico de la teoría de conspiración de Joaquín Cardoso, S.J.

He explicado ya cómo fue posible esta teoría de conspiración. Ahora, es necesario hablar acerca del significado que entraña la mismísima posibilidad de ésta. Dicho en otras palabras: el hecho de que fuera posible esta teoría de conspiración revela ciertos aspectos de la transformación histórica que experimentaba la Iglesia católica en México entre las Guerras Cristeras (1926-1938/1939) y el Concilio Vaticano II (1965).

¿Quién fue Joaquín Cardoso, S.J.?

Joaquín Cardoso y Sánchez de Tagle64 perteneció a una generación de religiosos mexicanos que experimentaron tránsitos históricos vertiginosos. Nacido en Puebla, el 12 de agosto de 1881, Cardoso se crio en la religión cuando la Iglesia entraba en una tregua con el Estado mexicano. Para los años en los que tuvo que recibir instrucción primaria, los jesuitas administraban ya sólidamente el Colegio Católico del Sagrado Corazón y el Colegio de Artes y Oficios, ahí en Puebla.65

Esta presencia jesuítica notable propició que Cardoso, el 14 de junio de 1901, ingresara a la Compañía de Jesús. Entre ese año y 1908, inició su formación como ignaciano en España, primero en Guipúzcoa y después en Oña. Sin embargo, ya constituida formal y completamente la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Cardoso regresó a México. Entre 1908 y 1912, desempeñó labores como profesor en el Distrito Federal y Guadalajara.66

Cuando estalló la Revolución mexicana, por un sentimiento antijesuítico de los revolucionarios, y por las acciones concretas de algunos miembros de la Compañía, en 1914 fueron expulsados los jesuitas de México. Entre esas acciones concretas está, por supuesto, la promoción que llevaron a cabo Bernard Bergoënd y Carlos María de Heredia para la fundación del Partido Católico Nacional.67

El provincial, Marcel Renaud, preparó la salida de los jesuitas con mucha anticipación. Un año antes de la expulsión, en 1913, salió Cardoso del país. El jesuita vivió en Bélgica, donde cumplió su formación teológica. No será hasta 1919 que regrese a México, después de hacer su profesión solemne y cursar más estudios especializados en Bélgica y España. A partir de este momento, dio inicio a una carrera prolífica como periodista católico. Tan activo será en este oficio que, al final de su vida, Cardoso dejará más de 700 artículos y casi una veintena de libros.68

Fuente: José Gutiérrez Casillas, S.J., Jesuitas en México durante el siglo XX (México: Miguel Ángel Porrúa, 1981), 11.

Imagen 2 Retrato de Joaquín Cardoso Sánchez, S.J. (1888-1967)

Desde luego, la situación de la Iglesia en ese periodo ameritaba, según lo creería el jesuita, la actividad periodística para defender el catolicismo. La Constitución de 1917 había de combatirse por sus políticas anticlericales. Cardoso asumió la dirección de la edición mexicana de la revista El Mensajero del Corazón de Jesús. La actividad periodística era un método típico de la intransigencia beligerante. “A la mala prensa habría que oponer la buena prensa, había sentenciado León XIII en el ocaso del siglo XIX; en el mismo sentido, modificando estrategias, afirmaría el papa Pío XI años más tarde: ‘el arma más eficaz del apostolado moderno es la buena prensa’”.69 O, en las propias palabras de Cardoso, la prensa “es un instrumento magnífico, el más poderoso de todos... Es inconcebible que nosotros, poseedores de la verdad, los discípulos de Jesucristo hayamos dejado en manos de nuestros enemigos ese instrumento tan poderoso”. Dafne Cruz Porchini recogió esas palabras de Cardoso, y la autora añade la opinión del jesuita sobre la prensa de sus adversarios: “es impía y pornográfica... sobre todo en los niños, son víctimas escogidas de la mala prensa... veneno nauseabundo para la pureza e inocencia de vuestras almas”.70

Sin duda alguna, Cardoso no desperdició ninguna oportunidad para atacar al gobierno revolucionario. Convocó enérgicamente a los católicos del estado de Jalisco para celebrar una ceremonia en honor del Sagrado Corazón de Jesús, el 27 de junio de 1924. El jesuita azuzaba los ánimos de los campesinos al proclamar al Divino Corazón de Jesús como Rey “de nuestros campos, de nuestros valles, de nuestros estados, de nuestros bosques, en una palabra de nuestra agricultura nacional. Si le dedicamos nuestros campos al Divino Rey, Él los defenderá”.71 En ese mismo año, Cardoso fue uno de los promotores más activos del Congreso Eucarístico, que iba en contra de la prohibición de celebraciones religiosas públicas.

Un hecho que transparenta más la disidencia de nuestro personaje es que, ya en la Cristiada, el 12 de diciembre de 1927, Cardoso fue arrestado junto con Carlos Díez de Urdanivia.72 La causa de la detención fue la filtración de una publicación clandestina, Desde mi Sótano, donde Cardoso atacaba al gobierno. En el número 11 de Desde mi Sótano, el jesuita imprecaba a los enemigos del cristianismo:

Desde Nerón a Calles, porque se sentían fuertes con las fuerzas que tenían las armas, se irguieron muchos ilusos y mentecatos, queriendo acabar con Cristo y su obra. ¡Inútil y necia empresa! [...] ¿Veis esta persecución caricaturesca, con su Calles que ordena y sus seises Tejeda, Romeo, Cruz, Bandala, Delgado, Ortiz, Espinoza, Amaya, y demás técnicos que obedecen? Más terribles, y más peligrosas las ha visto la Iglesia y Cristo las ha vencido todas, ¡sin faltar una! También ésta, pasará como pasaron las otras, y Cristo seguirá venciendo, seguirá reinando, seguirá imperando con su amor.73

En la detención, se declaró que Cardoso y Urdanivia eran líderes activos de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas. Se trata, en efecto, de un disidente político. Cuando se celebraron los Arreglos entre el gobierno, los intermediarios estadounidenses y la jerarquía eclesiástica, el periódico La Prensa reportó que Cardoso había hecho declaraciones condenatorias en torno a la negociación. El jesuita escribió en El Universal que La Prensa sólo lo estaba calumniando.74 Sea cierto o no, el reporte nos refleja una voz contestataria de alcance, cuando menos, sobresaliente y, cuando más, escandalosa. Y es que no sólo se trataba de un jesuita o un periodista, sino que también Cardoso gozaba de reputación intelectual. Tanto es así que Alfonso Reyes nos recuerda cómo participó con el jesuita en el Homenaje mexicano al Poeta Virgilio, celebrado en 1930.75

La recepción de la teoría de conspiración de Joaquín Cardoso

Una obra escrita a manos de este personaje ruidoso, naturalmente, debió atraer la mirada de varios lectores. Sumemos a su reputación el hecho de que la editorial que publicó este libro fue la oficina mexicana de Buena Prensa, un sello de alcance internacional. Por eso, encontramos un esfuerzo notable de divulgación de la obra por parte de esta editorial.

En una reseña de un boletín de Buena Prensa, naturalmente, se alaba el libro: “es de gran utilidad la obra del Padre Cardoso que presenta al enemigo como una verdadera conspiración contra el orden cristiano”.76 Otro boletín bibliográfico de Buena Prensa hace la siguiente afirmación: “el libro del R. P. Cardoso aporta datos interesantísimos y contribuirá eficazmente a desenmascarar las falacias y señuelos del humanitarismo comunista”.77 Es posible encontrar registros de esta obra en publicidad comercial de periódicos mexicanos, españoles e, incluso, franceses y alemanes.78

La obra debió su trascendencia, sin duda, a esa labor de difusión, pues ya en 1955, por ejemplo, la encontramos citada en una teoría de conspiración estadounidense titulada El manifiesto comunista de Roosevelt.79 Cuando Cardoso publicó, en 1961, su obra Los mártires mexicanos, donde vuelve a insistir sobre la conspiración comunista-illuminati, un reseñador centroamericano evoca El comunismo y la conspiración contra el orden cristiano: “El infatigable publicista y autor de la obra la gran ‘Conspiración contra el orden cristiano’ nos ofrece aquí la confirmación de lo que en ella se dice”.80

Hasta aquí, hay documentación de la admiración que provocó la teoría de conspiración de Cardoso. Sin embargo, hubo otras reseñas que, por suerte, supieron ver la flaqueza del libro. Se presta a mucho interés histórico la pregunta acerca de cuándo fue el momento preciso en el que cayó en descrédito el género de teorías de conspiración. Y es que las reseñas negativas del libro de Cardoso, que mencionaré brevemente, aun se tomaron el tiempo para discutirlo intelectualmente. Me parece que esto ya no sucede, cuando menos no en publicaciones académicamente serias.

Así, por ejemplo, la teoría de conspiración de Cardoso mereció un comentario irónicamente exiguo en Foreign Affairs: “El comunismo, de alguna manera, se enreda con los illuminati y los Protocolos de los Sabios de Sión. Tan sólo de interés clínico”.81 La revista neoyorkina Books Abroad también hace una crítica sardónica:

A Cardoso le desagrada el comunismo y lo dice en profusión. En sus 250,000 palabras, sí cita hechos, pero son empleados (y arreglados) como evidencia para corroborar y no como datos que subyazcan a la tesis de que el comunismo […] debe ser rastreado más allá de Heine y Marx hasta los illuminati semi-masónicos de Weishaupt. […] Si no se nos dijera que Cardoso es un jesuita, lo deberíamos tomar por un excomunista que predica el repudio del renegado mediante métodos del Cominform [sic].82

Asimismo, admira encontrar una crítica al trabajo de Cardoso en la revista jesuita española Pensamiento:

El infatigable P . Joaquín Cardoso, S.J., nos presenta esta vez una obra voluminosa, fruto de paciente y prolongada labor. A lo largo de más de 500 páginas teje con gran arte su tesis. […] Es una obra bien escrita y que se lee con el interés de una novela. Pero en esto estriba a nuestro juicio su defecto, ya que una obra de tipo histórico que pretende probar cosas tan atrevidas, debe dar cabida a una serie de documentos completos y valorar con serenidad las dos partes. No basta mostrar que hay cierta afinidad entre el Iluminismo y el Comunismo, o que se emplean métodos parecidos, para concluir que se da un entronque causal entre mera coincidencia y paternidad directa […]. Asimismo la serenidad de juicio se echa de menos en algunos puntos […] al hablar de Lenin; los apóstrofes que lanza contra los filósofos racionalistas alemanes [como] una multitud inmensa de imbéciles, etc., etc… […] y la ojeriza con que enfoca el arte y la música de Wagner deberían moderarse siempre y probarse con más serenidad.

No negamos verosimilitud a su tesis; más aún en algunos momentos le entran a uno verdaderas sospechas de si habrá algo de todo esto… Pero con los datos aducidos e insinuados, no basta; habría que estirar mucho los textos y llenar importantes lagunas. Que de hecho el comunismo y otros pérfidos ismos sean enemigos del orden cristiano nadie lo negará. […] Felicitamos al P. Cardoso y le deseamos una rápida divulgación de su obra, que tendrá la virtualidad de despertar muchas inteligencias sesteantes de sus cómodos pero peligrosos errores.83

Se trata, entonces, de una obra que de hecho fue leída por multitud de lectores. Por eso, no sorprende que en un cuento del poeta costarricense Alfonso Chase, titulado “Manual de historia sagrada” e incluido en Mirar con inocencia, de 1975, figure la teoría de conspiración de Cardoso. El cuento está escrito en primera persona, y quien narra es una monja intransigente que está haciendo su confesión. Dentro del confesionario, la monja se culpabiliza por haber asesinado a un sacerdote comunista. La mención de la teoría de conspiración aparece, precisamente, en el clímax del cuento, cuando se le revela al lector que la monja está confesando el homicidio:

[…] pero padrecito, nada sacábamos de eso y cada día él estaba más cerca de ese error que consiste en fomentar una guerra general de ideas, un estado de indisposición permanente, de los inferiores contra los superiores, de los pobres contra los ricos, de los obreros contra los patrones y de todos los que no tienen nada contra los que tienen algo, así pues padrecito, las señoras [de una cofradía], en una reunión dijeron: ¿Y si se muriera?, nosotras dos, Sor Emérita y la que le habla, nos quedamos heladas, pues sabíamos que estaba todavía muy vigoroso, pero nos quedó la idea y nos dimos a leer el libro de Joaquín Cardoso, sacerdote jesuita, padrecito, llamado: “El Comunismo y la conspiración contra el orden cristiano” y nos enredábamos cada vez más hasta que la que le habla, padrecito, la que le habla solamente, decidió lo que no me atrevo a contarle.84

Está claro, pues, que la teoría de conspiración de Cardoso tuvo un alcance apabullante. Y esta recepción obliga a atender cuál pudo haber sido la significatividad histórica de El comunismo y la conspiración contra el orden cristiano.

La politización de la religión

El filósofo Quassim Cassam reveló el aspecto más importante de las teorías de conspiración: “Las Teorías de Conspiración son primero, y antes que nada, formas de propaganda política. Se trata de tácticas políticas, cuya función real es promover una agenda política. No son ‘sólo teorías’ como cualquier otra”.85 Por eso, según Cassam, realmente no importa si el fundamento es endeble y si las premisas son improbables. Lo que importa, más bien, es que la teoría demuestre que detrás de lo obvio hay una maquinaria siniestra, para persuadir a la audiencia de que un enemigo político está fraguando, o ya fraguó, una conspiración. Si la teoría de Cassam es cierta, ¿cuál será, entonces, la propaganda política que está comunicando nuestro jesuita mexicano?

Después de la primera Cristiada, el modus vivendi resultó ser una política armoniosa con lo que el papa Pío XI había ordenado a los laicos: no hacer política. Los laicos debían luchar porque la Iglesia estuviera presente en la sociedad, pero no como agentes políticos. En cambio, la Iglesia seguiría influyendo desde las “conciencias”. La Acción Católica se fundó para formar contingentes de laicos en la cruzada por las conciencias. Por eso, se entrenó a los laicos para impactar en el espacio doméstico ―y aquí se puso mucho énfasis en el papel de las mujeres―, en las escuelas, entre los obreros. Se trata de un antisecularismo que se ejecuta en el nivel de la moral.86

Sin embargo, en una circunstancia como la mexicana, la batalla por las conciencias no podía darse como en Europa. La guerra religiosa había politizado a los católicos, y aún quedaban muchos resabios de la beligerancia. Entre ellos, por supuesto, aparecen las sociedades secretas y el sinarquismo. Si Cardoso fue un beligerante activo, ¿cabía esperar que se despolitizara como la Santa Sede ordenaba?

Lo que terminó sucediendo es que, ahí donde sí tenían permiso los católicos de impactar en la sociedad, mexicanos como Cardoso lo volvieron político. En otras palabras, la conciencia y la moral se convirtieron en territorio político. Prueba de ello es, justamente, la teoría de conspiración de Cardoso. El jesuita está haciendo propaganda política católica: ejecuta un programa de disidencia contra el Estado.

Pero, ¿qué clase de disidencia? Recientemente, el historiador César Valdez estudió a los enemigos políticos del Estado revolucionario. Se encontró que el Departamento Confidencial catalogaba como disidentes políticos a los católicos en un rubro en particular: la educación. Por eso, dice Valdez, el Estado se concentró “en la clausura de escuelas católicas y contención a organizaciones pro libertad educativa”.87

Esto se vuelve evidente en las páginas de la teoría de conspiración de Cardoso:

[…] tengo que aprovechar la ocasión para dirigirme a los padres de familia de mi patria. […] Las escuelas oficiales mexicanas, como lo dice nuestra propia Constitución, deben ser escuelas socialistas y laicas, esto es: “Seminario de Comunistas”.

Es absolutamente imposible, pues, ni siquiera perdonable, que los padres de familia favorezcan de cualquiera manera que sea, esas fuentes de perversión de sus hijos, o por lo menos que no traten, en lo que está a su alcance, de poner remedio.

Creo que hemos perdido tontamente una ocasión favorable, muy reciente para poner ese remedio, cuando el Gobierno de nuestra Nación, consciente de la falta de escuelas, pidió ayuda a todo el país para construir esas escuelas. Naturalmente las tales debían de ser de acuerdo con la Constitución: socialistas y laicas. A cambio de nuestra cooperación, debíamos haber exigido la escuela anticomunista, esto es, según el criterio de los mismos bolcheviques, LA ESCUELA RELIGIOSA.

¿Lo hicisteis así? Cada quien que se responda a sí mismo. Pero sepan que ¡nunca es tarde!88

Y más adelante:

El famoso snte de nuestra patria está afiliado seguramente a ella [la Internacional], pues se propone los mismos fines; es decir, infundir en el cerebro de los pobres niños indefensos, las anticristianas ideas comunistas. He leído que en nuestra patria el 80 por ciento de los maestros de escuela primaria, pertenecen al partido comunista, o por lo menos comulgan con el comunismo y lo predican, ya no solapadamente como en un principio, sino abiertamente en las escuelas. Y no sólo hay entre ellos maestros de escuela primaria, sino de escuelas superiores y aun ―¡oh vergüenza!― Rectores de Universidad. Y pueden hacerlo confiadamente, porque aquella nuestra famosa escuela laica de las épocas del liberalismo, que tantos descreídos y tan pocos hombres útiles ha producido, se ha transformado por obra y gracia de la Constitución de la República y de su célebre Artículo Tercero, en escuela socialista, y del “Conocimiento racional y exacto del Universo”. Jerga que traduce pedantemente, las ideas del Comunismo de Weishaupt y Marx.89

La propaganda política detrás de la teoría de conspiración de Cardoso ya se alcanza a ver con claridad. El enemigo por derrocar es el comunismo, y por eso hay que atacar su actividad más reciente en esa circunstancia: la educación.

Conclusión

La teoría de conspiración de Joaquín Cardoso, S.J., es el reflejo de una transformación medular de la Iglesia católica en México entre 1939 y 1965. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Revolución mexicana, la lucha contra la secularización que la Iglesia pretendía librar en Europa se importó a México. El modelo era ajeno a la circunstancia mexicana, pero se adaptó al conflicto identitario nacional. Una de las importaciones de la Iglesia europea fue el anticomunismo. Éste, en Europa, correspondía con las condiciones industrializadas. En México, no existía realmente una autóctona reflexión “social”, por lo que el anticomunismo se dirigió en contra de los liberales anticlericales. Por eso, el anticomunismo católico de los mexicanos no pudo discernir entre comunistas, liberales, positivistas, etcétera. El anticomunismo católico en México fue tan sólo un discurso más para combatir a los enemigos de la Iglesia.

Cuando se desató el conflicto revolucionario anticlerical, y se prolongó en el conflicto religioso, se gestó un catolicismo beligerante. Éste, sin embargo, ya estaba predispuesto a ser agresivo por el discurso intransigente antisecularista implantado en las décadas previas. Una vez firmados los Arreglos, se impuso la orden pontificia de no hacer política para combatir la pérdida de influencia de la Iglesia. Ahora, los católicos debían conservar el impacto de la Iglesia en las conciencias, en la moral. La circunstancia mexicana, no obstante, mantenía viva la beligerancia, y por eso se politizó la acción sobre las conciencias y la moral. Una teoría de conspiración no es, en esencia, una “teoría”, sino propaganda política. Que el anticomunismo católico ―intransigente y antisecularista― pudiera formularse como una teoría de conspiración es sintomático de la politización de la acción moralizadora ordenada a los católicos. En suma: la beligerancia católica derivó en una moralización politizada. Este hecho revela que la Iglesia en México siguió haciendo política, y para ello instrumentó las conciencias y la moral.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)