Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Sinéctica

versión On-line ISSN 2007-7033versión impresa ISSN 1665-109X

Sinéctica no.44 Tlaquepaque ene./jun. 2015

Temático

Implicaciones de la evaluación académica. Percepciones y preocupaciones de los profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez acerca de su permanencia en el SNI

Hugo Manuel Camarillo Hinojoza

Doctor en Ciencias Sociales. Profesor-investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sus líneas de investigación versan sobre la evaluación de los académicos y la docencia. hcamaril@uacj.mx, camarillo.uacj@gmail.com

Recibido: 20 de septiembre de 2014.

Aceptado para su publicación: 6 de marzo de 2015.

Resumen

Los hallazgos presentados se derivan de una investigación cualitativa más amplia cuyo propósito fue realizar un estudio comparativo de las experiencias, problemáticas e interpretaciones de los profesores de tiempo completo de dos universidades públicas del noroeste de México, al ser evaluado su trabajo académico por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa de Estímulos al Desempeño Docente y el Programa de Mejoramiento del Profesorado. Para recolectar los datos y hacer el análisis, recurrimos a la teoría fundamentada (grounded theory) como metodología y a la entrevista en profundidad como técnica cualitativa. Sin embargo, en este documento sólo compartimos algunos resultados acerca de las percepciones de los académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sobre ciertas implicaciones que se suscitan al ser evaluados por el SNI y poder mantener la distinción otorgada por éste: la zozobra y el miedo que viven los académicos durante el proceso de evaluación; la preocupación por la posición como primer autor en las publicaciones; la inexorabilidad del tiempo académico; la publicación en revistas con factor de impacto; y el significado de las diferencias de hacer investigación desde distintos entornos institucionales.

Palabras clave: evaluación académica, productividad, Sistema Nacional de Investigadores, académicos.

Abstract

The results presented here were derived from a larger qualitative research project. The purpose consisted of a comparative analysis of the experiences, perspectives and interpretations of academics from two public universities regarding their merit evaluations conducted by the Sistema Nacional de Investigadores, Programa de Estímulos al Desempeño Docente and Programa de Mejoramiento del Profesorado. Grounded theory was used for the investigation. Besides in-depth interviews were conducted both academics and administrators of universities. However, in this paper only some results about the perceptions of the academics of the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, regarding some of the implications that arise when evaluated by the Sistema Nacional de Investigadores to keep your present assignment. In this paper the anxiety and fear experienced by scholars during the evaluation process are analyzed. Also discusses the concern for the position as first author publications, the inexorability of academic time, publishing in journals with impact factor and the significance of the differences of doing research from different institutional contexts.

Keywords: academic evaluation, productivity, Sistema Nacional de Investigadores, academics.

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), ahora denominado Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (Prodep), conducen la evaluación del trabajo académico universitario en México (Luna, Rueda y Arbesú, 2006); es decir, evalúan las actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión que realizan los profesores de tiempo completo (PTC) en las organizaciones académicas. Conforme al numeral 8.1 de los Lineamientos generales para la operación del ESDEPED de educación media superior y superior emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada organización académica puede denominar sus reglamentos internos de operatividad del programa (recuperado de http://www.uv.mx/dgda/files/2012/11/SHCPLineamientosEstimulos2002.pdf).

Lo anterior se dio a finales de los ochenta mediante la canalización de recursos hacia sistemas de incentivos por parte del gobierno federal (Cordero, Galaz y Sevilla, 2003). La idea era distribuir los estímulos económicos de manera diferenciada de acuerdo con la productividad académica (Comas, 2003). Esto significó asociar el dinero con la evaluación (Rueda y Elizalde, 2008) porque formó parte de un proyecto neoliberal para enfrentar las crisis de 1982 (Ibarra, 1993). En varios trabajos se ha documentado lo inapropiado de relacionar la evaluación con dinero, premios o recompensas (Rueda, 2008; Silva, 2009 y 2012).

Sin embargo, el contexto en el que se impulsó la evaluación académica en México se ubicaba más allá de las demarcaciones de la política nacional. La relación Estado-educación superior se transformó en Europa a finales de los ochenta porque se promovieron políticas de calidad, competitividad y mercado mediante la evaluación y el control de estándares por la emergencia del Estado evaluador (Neave y Van Vught, 1991; Neave, 2001). Como señala Brunner, se transitaba

... del estado amigable al "estado evaluativo"; [...] de los aportes financieros estables del Estado a los 'contratos condicionados', que sujetan los recursos entregados a las universidades al cumplimiento de objetivos, metas y prioridades y al desempeño medido por indicadores de eficiencia e impacto..." (2007, p. 01, comillas del autor).

Las experiencias en los países europeos se constituyeron en el modelo a seguir por parte de las naciones de América Latina (Brunner, 2007). En la década de los noventa una de las tendencias de la relación del Estado con la educación superior era la incorporación de procesos de evaluación para regular el financiamiento de las instituciones de educación superior (IES) (Ribeiro, 1997; Kent, 1997; Krotsch, 1995).

Hubo cambios en los sistemas de educación superior por las dinámicas del mercado y la influencia de actores externos con capacidad política y económica (Clark, 1983). En este sentido, la globalización y los organismos internacionales impactaron en la relación del Estado con la educación superior latinoamericana (López, 2002; Tunnerman, 2002). Esto, desde luego, también sucedió en México; por ejemplo, algunos autores argumentan que el inicio de los procesos de evaluación de las IES, en términos de la rendición de cuentas que dio paso a la valoración del trabajo académico en sentido meritocrático y de productividad, fue inducido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros organismos (Porter 2003; Aboites 2001).

Según Díaz Barriga (1999), lo anterior se sustenta en el hecho de que, durante el periodo 1982-1990, se percibió el impacto de la crisis de 1982 en los planes desarrollo y en el sector educativo, dado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomendaron a México establecer una política estructural a cambio de financiamiento para resarcir los problemas ocasionados por la crisis económica.

Dos años después apareció el SNI por decreto presidencial del 26 de julio de 1984, aunque desde octubre de 1983 se había planteado la necesidad de apoyar a los investigadores en una reunión de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), que en ese tiempo se denominada Academia de la Investigación Científica (FCCT y AMC, 2005) (para información respecto al objetivo del SNI, beneficios, a quiénes está dirigido, cómo acceder a él, las convocatorias de ingreso y permanencia, marco legal, trámites, los miembros, integrantes de las comisiones evaluadoras, resultados de las evaluaciones, entre otros aspectos, consultar su dirección electrónica: http://www.conacyt.gob.mx/SNI/Paginas/default.aspx).

El SNI fue creado "... para detener la fuga de cerebros de las instituciones públicas de educación superior..." (Galaz, 2003, p. 84). Según Galaz y Gil, con la aparición del SNI "... el gobierno [...] estaba iniciando un giro de fondo en la conducción de la educación superior en México en lo general y, en particular, de la profesión académica..." (2009, p. 5). El SNI mejoraría los ingresos de los investigadores mediante incentivos económicos una vez evaluada su productividad por parte de las comisiones dictaminadoras (Didou y Gérard, 2010, p. 7).

Los programas de estímulo surgieron en 1989 con la creación del Programa de Becas al Desempeño Académico. Su finalidad era responder también al problema de salarios del personal académico de las IES que generaba incertidumbre de permanecer en ellas (Cetina, 2004). Al igual que el SIN, "... los programas de estímulos surgieron de medidas económicas justificadas como académicas..." (Silva, 2012, p. 65). Luego, apareció el Programa de Carrera Docente del Personal Académico, que complementaba al programa de becas que lo antecedió. En 1994, dichos programas se conjuntaron para dar paso al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y Superior (Cetina, 2004).

En 1996 se puso en marcha el Promep, que sustituyó al Programa de Superación del Personal Académico, creado en 1993 por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El Promep fue instituido para habilitar a los profesores de las IES mediante el otorgamiento de becas para el estudio de posgrados y "... supuso el compromiso de las instituciones de no contratar personal sin estudios de posgrado, y apoyos para la apertura de plazas de tiempo completo..." (Canales y Gilio, 2008, p. 22).

Asimismo, se apoyó "... la formación de posgrado de los profesores en activo [...], la dotación de equipamiento para los académicos que reúnan cierto perfil [...] [e influyó] en la reforma de reglamentos de la carrera docente..." (Grediaga, Rodríguez y Padilla, 2004, p. 81). Con el Promep "... se estructuraron los cuerpos académicos [...] desde paradigmas eficientistas de productividad basados en la planeación estratégica para propiciar la consolidación de los mismos..." (Castro, 2011, p. 230).

Con la aparición del SNI, el ESDEPED y el Promep, cada política tuvo sus propios objetivos oficiales para evaluar las cuatro actividades fundamentales que realizan los académicos en las IES. Sin embargo, tales objetivos fueron controvertidos en relativamente poco tiempo por algunos autores que señalaron algunos de sus efectos perversos o inesperados. En cuanto al SNI y al ESDEPED, los primeros trabajos que los documentaron fueron los de Rueda y Hernández (1991), Gil (1991), Ibarra (1991), Fernández (1991), Aguilar (1991), Peña, (1991), entre otros. En relación con el Promep, están los trabajos de De Vries y Álvarez (1998) y Canales y Luna (2003).

Los inicios de la política de evaluación de los académicos se caracterizó, según Kent (1992), por tres cuestiones de fondo: los ingresos del profesorado decrecieron 40% después de 1983, no existía la cultura académica de la evaluación ni tampoco había una idea precisa de lo que implicaba el trabajo académico y mucho menos una idea concreta de cómo evaluarlo.

Sin embargo, la evaluación propiciada por el SNI, el ESDEPED y el Promep se constituyó como la parte motriz de las organizaciones académicas (Rueda y Landesmman, 2001), "... uno de los componentes capitales del proyecto educativo..." (Aboites, 2001, p. 35), como significado de mecanismos de regulación y control gubernamental de las IES y sus académicos (Ibarra, 1993 y 2002) y desde luego como una actividad profundamente ligada a obtener resultados (Díaz Barriga, 2001).

Actualmente, la situación no ha variado y sigue vigente en las IES, en particular en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los académicos son motivados a producir "... para lograr las metas de la organización, las cuales en muchas ocasiones se contraponen a los juicios éticos y actividades que dicta el profesionalismo..." (Rincones, 2011, p. 247). Así, la evaluación académica "... se aprecia ineludible como rendición de cuentas, pero se usa más como auditoría y fiscalización. Por ende, [...] es [y ha sido desde hace décadas] la estrategia toral para asegurar la calidad académica en las [...] IES..." (Silva, 2012, p. 17) y sus profesores.

MARCO CONCEPTUAL

En este apartado es necesario hacer una precisión. Como expusimos en el resumen, este artículo es parte de una amplia investigación cualitativa en la que se utilizó la teoría fundamentada (grounded theory) como metodología. En este sentido, conforme a Strauss y Corbin (2002), el investigador que se posiciona metodológicamente en dicha teoría debe distanciarse de la literatura existente; es decir, no debe ser guiado por conceptos preconcebidos o por un marco teórico predeterminado. Lo anterior, con la finalidad de construir teoría, ya que es uno de los rasgos característicos de la citada teoría.

Desde esta posición metodológica, el investigador tiene el propósito de hacer descripciones, ordenamientos conceptuales o crear teoría a partir de los datos emergentes durante el proceso de investigación (Strauss y Corbin, 2002). Por tales argumentos, para realizar el trabajo de campo no nos guiamos por conceptos predeterminados ni por un marco teórico específico. Todo implicó un proceso en el que poco a poco emergieron las categorías y subcategorías a partir del análisis de los datos proporcionados por los informantes.

Posteriormente, construimos los conceptos, algunos de los cuales surgieron durante el proceso de análisis y otros irrumpieron in vivo en las entrevistas (Strauss y Corbin, 2002). Dos de los conceptos derivados de la investigación aparecen en este trabajo en el apartado de los resultados y son: la esperanza evaluativa y la inexorabilidad del tiempo académico, los que se traducen en experiencias, implicaciones y preocupaciones de los PTC entrevistados a partir de la evaluación académica propiciada fundamentalmente por el SNI. Por tanto, para los efectos del artículo y por la temática del número de la revista (los académicos frente a las actuales condiciones de producción intelectual), es pertinente hacer una distinción.

Sabemos que en el contexto de la educación superior mexicana la evaluación en general constituye un papel rector. Se evalúa por ejemplo la labor de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos, los programas académicos, los contenidos curriculares, la infraestructura, las funciones de los académicos, los procesos administrativos, las instituciones en general, entre otros rubros. Sin embargo, en este artículo sólo nos centraremos en la evaluación que se efectúa específicamente a los académicos respecto al trabajo que desempeñan en las IES. De acuerdo con Luna y Rueda (2008), esta actividad evaluativa debe precisarse para una mejor comprensión de las implicaciones; por ejemplo, evaluar la docencia de los profesores y evaluar su trabajo académico son cuestiones diferentes.

En este sentido, la evaluación de la docencia es una práctica con un fin más específico y la evaluación académica tiene un radio de acción más amplio. La distinción está directamente relacionada con las cuatro funciones principales que realizan los PTC en las organizaciones académicas: docencia, investigación, gestión universitaria y tutoría. Así pues, la evaluación docente se refiere de manera exclusiva a la primera de las actividades mencionadas. En términos de Rueda y Elizalde, la evaluación docente corresponde a "... la valoración de la interacción del profesor con sus estudiantes..." (2008, p. 90); es decir, se circunscribe al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea mediante cursos presenciales, en línea o mixtos, en el contexto de un programa educativo de alguna organización académica.

Para un análisis profundo de los trabajos sobre lo que involucra evaluar la docencia en la educación superior mexicana, sugerimos revisar la página web de la Red de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia (http://iide.ens.uabc.mx/ried/mnacional/), dado que este grupo ha desempeñado un papel importante en la investigación sistemática del tema en México.

En cambio, la evaluación académica no está relacionada sólo con la interacción profesor-alumno en la impartición de algún curso, es decir, con la función docente, sino también con evaluar el trabajo de investigación, tutoría y gestión universitaria que realizan los PTC en las universidades. Por ello, algunos autores consideran que el ESDEPED fue el catalizador de la evaluación del trabajo académico en México (Rueda, 2001; Luna y Arámburo, 2010). Otros refieren que el precursor fue el SNI (Álvarez, 2004; Miranda, 2005; Silva, 2012). No obstante, hay coincidencia en que ambos propiciaron efectos en los académicos y en las IES, pues, por ejemplo, el asunto de la productividad académica se convirtió en el principal eje de interés del ejercicio evaluativo.

Desde esta dinámica, se entrelazaron los objetivos individuales (los de los académicos) y los institucionales (los de las organizaciones académicas) porque los PTC comprendieron lo que significa para las organizaciones académicas los indicadores de su planta docente; nos referimos al número de perfiles Promep y de académicos con alguno de los nombramientos otorgados por el SNI, entre otros. Por citar un ejemplo, los indicadores impactan en los parámetros requeridos para que los programas de posgrado ingresen o permanezcan en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Como argumenta Brunner et al. (2005), actualmente, la educación superior se rige por un mercado académico en el que sobresale la contratación de profesores con grados doctorales, la publicación en revistas con altos índices de visibilidad internacional, los proyectos ambiciosos de investigación que generen recursos económicos, la competencia entre profesores por reconocimiento y prestigio académico, las remuneraciones económicas y la meritocracia. En suma, todo lo anterior está inmerso en la evaluación del trabajo académico y en las implicaciones que emergen cuando se realiza, porque la evaluación académica sigue propiciando efectos en los profesores frente a las actuales condiciones de producción intelectual

APARTADO METODOLÓGICO

La teoría fundamentada

La investigación presentada fue desarrollada desde un enfoque cualitativo. Estuvo situada en el marco de una investigación interpretativa porque utilizamos la teoría fundamentada (grounded theory) para recopilar los datos y analizarlos (Strauss y Corbin, 2002). De la misma manera que Erickson (1989) señala que las investigaciones interpretativas responden a la pregunta "¿qué sucede allí?", dichos autores argumentan que, al efectuar una investigación basada en la teoría fundamentada, el investigador debe preguntarse en forma periódica al analizar los datos "¿qué sucede aquí?".

Asimismo, una investigación es interpretativa porque mediante una constante comparación de los datos el investigador hace una interpretación de ellos. Sin embargo, la investigación no sólo es hecha por éste, sino también por los informantes, ya que ellos también interpretan determinados acontecimientos que el investigador trata de comprender (Strauss y Corbin 2002).

Esta metodología fue planteada por los sociólogos Bernie Glaser y Anselm Strauss en 1967, al documentar su estrategia metodológica en el texto The Discovery of Grounded Theory. Se trata de un trabajo seminal sobre esta forma de hacer investigación cualitativa que revolucionó las perspectivas dominantes en esa época al caracterizarse por tratar de construir teoría emergente a partir de los datos.

La entrevista en profundidad como técnica cualitativa

Para desarrollar el trabajo de campo en la UACJ (de marzo de 2011 a marzo de 2012), recurrimos a la entrevista en profundidad por considerarla pertinente para poder formular preguntas abiertas, flexibles, sensibilizadoras y productivas (Strauss y Corbin, 2002). En este sentido, las entrevistas, después de establecer el raportt (Gubrium y Holstein 2003), siguieron la dinámica de una conversación con los informantes acerca de su vida académica a partir de una pregunta generadora. Para nuestro trabajo de campo, resultó favorable plantear al inicio de la entrevista la siguiente pregunta: "Para comenzar, qué le parece si hacemos una retrospectiva y me cuenta ¿qué lo motivó a estudiar un posgrado?". Después, los entrevistados comenzaban a hacer un recuento interesante de diferentes motivos o razones y, luego de cierto tiempo ?muy variable?, ellos mismos compartieron la manera en que se incorporaron a la universidad, cómo se entrelazaron con la investigación, cómo comenzaron su relación con determinados colegas, cómo fue su primer encuentro con el ESDEPED, el Promep o el SNI, entre otras temáticas.

Durante algunos de los encuentros con los entrevistados, el raportt fue tan favorable que ni siquiera tuvimos que plantear la pregunta iniciadora. Simplemente, comenzaron a abordar temas interesantes relacionados con su vida académica. Dejamos que sus voces fueran y regresaran, una y otra vez, tal como suceden las conversaciones cotidianas. En ocasiones, exponían cierta cuestión y luego la abandonaban para expresar otro aspecto; mientras, hacíamos nuestras notas para poder regresar al asunto que nos parecía más importante (Strauss y Corbin, 2002; Glaser y Strauss, 1967).

Incluso, entrevistamos a los informantes en más de una ocasión con la finalidad de hacer alguna aclaración sobre puntos que nos habían parecido confusos durante la primera sesión o para pedirles que ampliaran determinado asunto, respuesta o problemática. En esos casos, como refiere Marcus (1997, parafraseado por Rockwell, 2005), establecimos una especie de complicidad con nuestros informantes.

Los entrevistados

En el trabajo de campo, entrevistamos en profundidad a catorce informantes (seis hombres y ocho mujeres): once de ellos eran académicos de tiempo completo y tres, funcionarios universitarios cuya labor estaba relacionada con las políticas de evaluación académica. El promedio de duración de las entrevistas fue de dos horas. La más extensa se prolongó durante tres horas con quince minutos.

La selección de los informantes

Para seleccionar a los entrevistados, consideramos pertinente hacerlo en forma deliberada y seleccionar a académicos de tiempo completo, en virtud de que sus actividades y las condiciones de su profesión académica están sujetas a valoración por alguno de los tres mecanismos de evaluación académica. En este contexto, descartamos a los profesores contratados por honorarios o de medio tiempo parcial por no ser beneficiarios del Promep; asimismo, difícilmente podrían pertenecer al SNI, ya que, conforme al artículo 33 de su reglamento, se requiere que realicen habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica y tecnológica. Además, en muy pocos casos reciben el beneficio del ESDEPED.

También, ponderamos que los informantes tuvieran grado doctoral, fueran de diferente género, adscripción a departamentos, institutos y área de conocimiento, distinta edad y antigüedad institucional, y que tuvieran experiencia de participación en el SNI, el Promep y el ESDEPED, entre otros aspectos. Todo lo anterior, con la finalidad de perfilar mejor la heterogeneidad de los entrevistados.

El objetivo de entrevistar a los funcionarios universitarios fue hacer una contraposición con las voces de los académicos. En este caso, ponderamos la relación de sus funciones o actividades institucionales con las políticas de evaluación académica. A fin de mantener anónima la identidad de ellos, les asignamos un seudónimo a cada uno en lugar de identificarlos con números.

El proceso del análisis de la información con base en la teoría fundamentada y la emergencia de categorías

Como ya expusimos, las categorías no se delimitaron previamente; emergieron en forma gradual durante el proceso de análisis de la información, que comenzamos de inmediato después de la primera entrevista con un académico. Fragmentamos el texto para escudriñar en el testimonio del informante. A este proceso, Strauss y Corbin (2002) lo llaman microanálisis o codificación abierta y consiste en la descomposición del "todo" renglón por renglón para abrir el texto. De acuerdo con estos autores:

... Esta forma de codificación exige un examen minucioso de los datos, frase por frase y a veces palabra por palabra [...]. Ésta es quizás la forma más demorada de codificación, pero suele ser la más productiva. Hacer codificación renglón por renglón es especialmente importante al comenzar un estudio porque le permite al analista generar categoría rápidamente... (2002, p. 131).

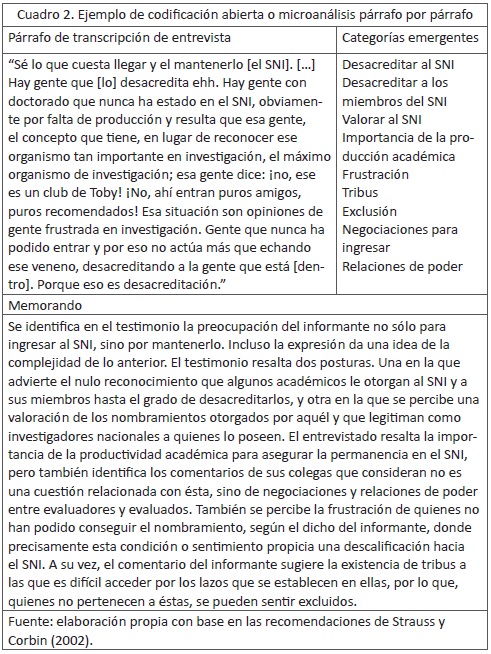

A continuación incluimos un ejemplo del microanálisis que elaboramos línea por línea con el apoyo de memorandos; Strauss y Corbin lo definen como registros "... escritos del análisis, que pueden variar en tipo y forma..." (2002, p. 261). El entrevistado nos comentó sobre su incorporación a una de IES:

En las siguientes entrevistas incorporamos en los cuestionamientos algunos rubros relacionados con las categorías emergentes iniciales. Sin embargo, otras categorías aparecieron y algunas comenzaron a reiterarse en los testimonios de los demás informantes. Por esta razón y con base en las recomendaciones de Strauss y Corbin (2002), a partir del cuarto entrevistado ya no desintegramos los datos línea por línea, sino párrafo a párrafo, es decir, "... en partes discretas [...] en busca de similitudes y diferencias..." (Strauss y Corbin, 2002, p. 111) entre los datos. Un ejemplo de esta categorización o codificación, que también es de tipo abierta, es la siguiente. El entrevistado habla de la dificultad para ingresar y mantener el nombramiento del SNI:

Después, abandonamos la codificación abierta y emprendimos una codificación axial, aunque Strauss y Corbin señalan que no necesariamente deben tener una secuencia. A través de la codificación axial, conjugamos relaciones entre categorías y subcategorías. En este sentido, el "... proceso de la codificación axial es comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, las categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos..." (Strauss y Corbin, 2002, p. 135).

Luego, al contrastar los grupos de categorías y subcategorías que emergieron del análisis de los testimonios compartidos, efectuamos una clasificación más amplia que las abarcaba o comprendía. Al terminar de categorizar axialmente, iniciamos la codificación selectiva, que consiste en un "... proceso de integrar y refinar la teoría..." (Strauss y Corbin, 2002, p. 157), desde luego, comparando constantemente los datos.

Para llegar a esta categorización, el proceso fue lento y gradual: primero, abrimos las transcripciones de los textos mediante su análisis línea por línea o párrafo por párrafo. Así, emergieron categorías a partir de los datos. En seguida, las agrupamos al identificar cómo podrían vincularse o relacionarse las subcategorías con las categorías, y ambas en las categorías medulares o axiales "... para formar un todo explicativo..." (Strauss y Corbin, 2002, p. 160). Después, la estructura axial nos permitió formular explicaciones de las relaciones construidas y hacer abstracciones para conceptualizar.

La triangulación

Aunque la triangulación pudiera relacionarse con la objetividad del investigador, en las investigaciones interpretativas la objetividad no es imprescindible, porque de hecho la subjetividad es parte de la interpretación (Bertely, 2001). El investigador posicionado en la investigación cualitativa no puede ser políticamente neutral (Bruner, parafraseado por Vila, 2004). Por ello, debemos reconocer -como dicen Strauss y Corbin- que los investigadores "... somos falibles en nuestras interpretaciones a pesar de todos los intentos de 'deconstruir' un acontecimiento, incidente o entrevista..." (2002, p. 88, comillado de los autores). Esto se traduce en que, de alguna manera, los sesgos invaden de modo constante las interpretaciones tanto de los informantes como la del investigador.

RESULTADOS

En esta sección presentamos algunos de los resultados obtenidos durante la investigación sobre el análisis de las experiencias, problemáticas o vicisitudes de los PTC de la UACJ, al ser evaluado su trabajo académico por parte del SNI. En el primer apartado analizamos la incertidumbre y zozobra que viven los académicos durante el proceso de evaluación por desconocer cuál será el resultado emitido por los dictaminadores. En el segundo discutimos la importancia que se le da a la posición como primer autor en los artículos publicados. En el tercero abordamos la cuestión de la lucha contra el tiempo, configurada en la dificultad de los académicos para reunir suficientes artículos durante el periodo de vigencia de la distinción. En el cuarto nos referimos a la percepción de publicar en revistas con alto factor de impacto y las diferencias entre los académicos de las IES de la provincia y los investigadores consolidados del centro del país en relación con el mantenimiento de la distinción otorgada por el SNI.

La dualidad: incertidumbre-esperanza evaluativa

Varios de los informantes coincidieron en que una vez que se ingresa al SNI surge la incertidumbre de saber si en la próxima evaluación se obtendrá un resultado favorable. Cada académico vive tal inseguridad a su manera y tiene la esperanza de conseguirlo. Durante una de las entrevistas, un profesor joven sentía que la productividad conseguida hasta ese momento no le "alcanzaría" para la evaluación:

... Créeme que el primer año [de ingreso al Sistema] fue así como, hasta equivocadamente medio: ¡ah, estoy en el SNI! ?expresa vanidad con su lenguaje corporal para ejemplificar?. Ya cuando te empieza a caer el veinte y pasa el tiempo dices: ¡sí güey! ¿Pero si no trabajas, si no le chingas, si no lo sacas? [...] El año pasado era ya la angustia de decir: ¡puta ya el próximo año me evalúan! Y ¿si no la hago? y ¿si no tengo producción? [...]. Este año me están evaluando. En enero mandé mi producción y en septiembre dan resultados. ¡Espero que no me saquen! Ojalá no me digan: ¡bueno sigue igual porque le hizo falta! [...]. Pero si al inicio fue así como que: ¡ah estoy en el SNI! Porque yo me decía: ¡bueno en dos años me van a evaluar hombre! Sí [pero] ya pasó el segundo y este año pasó así como que chin; ¡Ojalá y la haga con esto que hice! ¿No?..." (Esteban, 1: 10, 18 50 a 1: 11; 17).

Aquí percibimos una angustia vivida por el informante por desconocer cuál será el resultado que emitirán los dictaminadores del SNI respecto a su expediente académico. Si se recurre a Bauman (2007), la angustia propiciada por la incertidumbre podría configurarse en un miedo ante la posibilidad de salir del SNI. El miedo, según Bauman, es "... el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer -a lo que puede y no puede hacerse- para detenerla en seco, o para combatirla, si pararla es algo que está ya más allá de nuestro alcance..." (2007, p. 10). En este supuesto, en el informante existe una incertidumbre (el resultado de la evaluación) que se erige como la amenaza. Además (como se lee en la cita), ya "no puede hacerse" nada para "detenerla en seco", "combatirla" o "pararla", porque, según el testimonio de Esteban, en determinado mes y año envió su expediente para ser evaluado y hasta después de ocho meses (de acuerdo con los periodos del SNI) conocerá si sube de nivel, mantiene la distinción como candidato o sale del Sistema; es decir, no puede hacer nada hasta saber cuál fue el dictamen.

Sin embargo, con base en las ideas de Bauman, el mismo miedo a salir del Sistema y perder la distinción preparará al informante para enfrentar luego otra evaluación debido a una capacidad automotivadora:

... los humanos cuando se enfrentan a una amenaza, oscilan básicamente entre las opciones alternativas de la huida y la agresión. Pero los seres humanos conocen, además, un sentimiento adicional: una especie de temor de "segundo grado", un miedo -por así decirlo- "reciclado" social y culturalmente, o (como lo denominó Hugues Lagrange en su estudio fundamental sobre el miedo) un "miedo derivativo" [...].

El miedo derivativo es [...] el sentimiento de ser susceptible al peligro: una sensación de inseguridad [...] y de vulnerabilidad [...]. Una persona que haya interiorizado semejante visión del mundo, en la que se incluyen la inseguridad y la vulnerabilidad, recurrirá de forma rutinaria (incluso en ausencia de una amenaza auténtica) a respuestas propias de un encuentro cara a cara con el peligro; el "miedo derivativo" adquiere así capacidad autopropulsora... (Bauman, 2007, pp. 11 y 12, las comillas, guiones y paréntesis son del autor).

No obstante, no consideramos que la perspectiva de este autor sobre la fuerza "autopropulsora" propiciada por el miedo de segundo grado pueda aplicarse a todos los casos relacionados con los procesos de evaluación del SNI. Desde nuestra interpretación, más que miedo en el testimonio de Esteban, percibimos incertidumbre, zozobra y angustia, emociones que no necesariamente implican miedo. En la narración del informante sobresale una dualidad "incertidumbre-esperanza", que identificamos en tres expresiones de su testimonio: "Espero que no me saquen...", "Ojalá no me digan...", y "¡Ojalá y la haga con esto que hice!...".

Del análisis de la entrevista con Esteban, emerge el concepto de esperanza evaluativa. Con ella nos referimos a una emoción que viven algunos académicos antes y durante el proceso de evaluación del SNI, al tener como expectativa un resultado favorable en el dictamen que será emitido por los evaluadores, se tenga o no un expediente académico consistente para resultar favorecido. Tal expectación, llena de angustia y zozobra, se mantiene en los académicos durante la evaluación hasta conocer el resultado de la comisión dictaminadora. Según el artículo 11 del reglamento del SNI, ésta tiene "... por objeto evaluar, mediante el análisis hecho por pares, la calidad académica, la trascendencia y el impacto del trabajo de investigación científica y tecnológica, la docencia y la formación de recursos humanos, que con las solicitudes de ingreso, reingreso y prórrogas al Sistema, que les presente el Director del SNI...".

Si el resultado de la comisión dictaminadora es positivo o no es el esperado, pero no se tiene la intención de inconformarse para que se reconsidere, entonces termina la esperanza evaluativa. No obstante, si el resultado no es el que desea el académico y plantea un recurso de reconsideración, la esperanza evaluativa resurge hasta conocer el resultado de la comisión revisora. Conforme al artículo 22 del mismo reglamento, las comisiones revisoras

... tendrán por objeto conocer, dictaminar y recomendar respecto de los recursos de reconsideración de las solicitudes de ingreso, reingreso o prórroga al SNI, que les presenten por escrito los participantes inconformes, a través del Secretario Ejecutivo, mediante dictamen en el cual emitirán las recomendaciones correspondientes al Consejo de Aprobación por conducto del Secretario Ejecutivo....

La posición de primer autor en las publicaciones

A Margarita no le inquietaba tanto el número de las publicaciones como a Esteban, sino la posición como autor que ocupó en los artículos. Ella expresó esta preocupación al preguntarle cómo le había ido al ser evaluada:

... Bien, me dieron nivel uno. Ese proceso concluyó en 2007 [...] y después hice la siguiente renovación. Igual me lo dieron [...], entonces ahorita esa es mi preocupación, pues tengo cuatro publicaciones para volver a aplicar pero en todas soy coautor. Entonces mi meta en este semestre y el próximo [es] sacar un par de publicaciones como primer autor para asegurar la renovación... (Margarita, 54: 06 a 55: 19).

La meta de Margarita supone que para aparecer en primer término como autor debe realizar un papel más activo dentro de las investigaciones que derivan en publicación o, en su caso, negociar con sus colegas el orden de aparición como autor, si es que no contribuyó de manera fundamental. Según Day:

... Los autores deben enumerarse normalmente por orden de importancia en relación con los experimentos, reconociendo al primero como autor principal, al segundo como principal asociado, y al tercero posiblemente como al segundo pero, más frecuentemente, con una participación menor en el trabajo comunicado. [...] Cada autor incluido tiene que haber hecho una contribución importante al estudio que se comunica, y la palabra "importante" se refiere a los aspectos del estudio que se tradujeron en información nueva, que es el concepto que define un artículo científico original... (2005, pp. 22 y 23, comillado del autor).

Del testimonio de Margarita se desprende que tiene una estrategia que llevará a cabo para mantenerse vigente en el SNI. Otros entrevistados compartieron algunas que requieren una mayor acción previsora. Álvaro nos contó lo siguiente:

... Mandé artículos donde yo tenía autoría en dos de ellos como autor principal, en otros tres iba como coautor, congresos, pero me faltó un tercer artículo de autor principal. Ellos [los dictaminadores] te piden un artículo al año como autor principal, arbitrado, y te piden un congreso internacional y un proyecto con financiamiento externo al año. Quiere decir que si tú te mantienes con un proyecto, año con año, tú estás garantizando de que tienes proyecto, tienes publicación y tienes congreso. O sea, ya estando tú en el sistema puedes mantenerte fácilmente, siempre y cuando busques, que ya cuando estás publicando, tú ya traes el otro. Esa es la forma de que tú puedes seguir... (Álvaro, 49: 10 a 52: 03).

Da la impresión de que el informante está bien enterado de lo que fundamentalmente evalúa el SNI para poder mantener la distinción, aunque su testimonio contrasta con el reglamento del SNI. Sin embargo, ésa es la percepción del informante. El artículo 56, fracción I, inciso e, del reglamento especifica: "... Para los casos de permanencia o promoción [se requiere] haber desarrollado alguna de las actividades a que se refiere el artículo 42 de este Reglamento....", A su vez, este precepto establece:

... Para la permanencia o promoción se considerará, de manera adicional, la participación en cuerpos colegiados de evaluación científica y tecnológica o cuerpos editoriales, la participación en comisiones dictaminadoras, particularmente las del Conacyt, la divulgación y difusión del conocimiento científico o tecnológico; la vinculación de la investigación con los sectores público, social y privado; la participación en el desarrollo de la institución en que presta sus servicios y en la creación, actualización y fortalecimiento de planes y programas de estudio...".

Del testimonio de Álvaro se desprende, por un lado, una estrategia para permanecer en el SNI mediante la publicación de artículos derivados de proyectos de investigación y, por otro, una constante intención de colocarlos en fila, es decir, uno tras otro en las revistas para garantizar la permanencia.

La inexorabilidad del tiempo académico

En el apartado anterior destacamos una búsqueda constante en los académicos por publicar artículos para permanecer en el SNI, pero esta actividad resulta complicada para algunos investigadores, sobre todo cuando no siempre se consigue obtener publicaciones en los plazos de duración de los nombramientos o distinciones. Según el artículo 58 del reglamento del SNI,

... las distinciones tendrán vigencia a partir del primero de enero de cada año y podrán tener la siguiente duración:

I. Candidato a Investigador Nacional: tres años y hasta dos años de prórroga. Sólo podrá obtenerse esta categoría por una vez. Las comisiones resolverán respecto de la prórroga pudiendo otorgarla por uno o dos años;

II. Investigador Nacional nivel I: tres años en la primera distinción y cuatro años en los inmediatos siguientes en el mismo nivel;

III. Investigador Nacional nivel II: cuatro años en la primera distinción y cinco años en los inmediatos siguientes en el mismo nivel;

IV. Investigador Nacional nivel III: cinco años en la primera y segunda distinciones y a partir de la tercera designación consecutiva en este nivel, la vigencia será de diez años;

V. Investigador Nacional Emérito: la distinción será vitalicia...

Se trata entonces de una lucha contra el tiempo. Los plazos parecieran ser suficientes para preparar el expediente académico y renovar las distinciones, pero en la vida académica de los PTC el tiempo es cuestión compleja y relativa. Regularmente, nunca se puede predecir con exactitud la fecha en que se publicarán los artículos enviados a las revistas. A la mayoría de los entrevistados de la UACJ les preocupa no reunir la productividad suficiente en el periodo que les será evaluado debido a que "... las publicaciones y las citas se han convertido en la forma más común de medir la productividad no sólo de individuos sino también de instituciones..." (González, 2005, p. 89). Álvaro expresó su inquietud:

... El tiempo pasa inexorablemente. O sea, cuando menos piensas tú, que tú dices: ¡Ah! ¡Ya me aceptaron [en el SNI], tengo tres años para volver a aplicar! No. Ya cuando acuerdas ya se acabó el primer año y no tienes artículo. Y a lo mejor apenas estás esperando el primer proyecto, que si te va bien y te lo apoyan a lo mejor ya lo puedes conducir en el segundo año para publicarlo en el tercero. Y ¿en que acaba tu reporte del tercer año? Con un proyecto, fíjate nada más y sales del SNI. Ahí la regla es naturalita, los números no fallan... (Álvaro, 1: 07; 44 a 1: 09; 39).

La lucha contra el tiempo referida por Álvaro provocó algunos efectos perversos. De acuerdo con Loria, "... [la] exigencia del SNI de publicar en periodos cortos la mayor cantidad de artículos [...] ha hecho que los investigadores prefieran publicar seccionadamente (en varios artículos) sus resultados, porque ello se convierte en un indicador de productividad..." (2000, p. 166, paréntesis del autor).

Del testimonio del informante Álvaro, emerge el concepto in vivo (Strauss y Corbin, 2002) de inexorabilidad del tiempo académico; es decir, tener un número suficiente de publicaciones para presentarlas en el siguiente periodo de evaluación con la finalidad de sostener la distinción del SNI es un reto para los PTC. El tiempo sigue su curso y el proceso evaluativo no espera. Se tenga o no la productividad suficiente y se exponga como argumento la tardanza de la publicación de un artículo que se envió a dictamen desde, por ejemplo, "hace un año", el académico será evaluado con lo que pudo reunir.

La lucha contra el tiempo no sólo consiste en que un artículo se publica en un año distinto a aquel en que fue escrito o enviado para su dictamen. También radica en que los académicos, sobre todo los de las universidades de docencia, dedican su tiempo a otras actividad, como la docencia, la tutoría o la gestión en mayor medida que a la investigación (González, 2005).

Desde la perspectiva de Félix de Moya, investigador principal de Research Group on Systems and Policies of Research and Innovation (SCImago), la dificultad para publicar sólo ocurre cuando se trata de un investigador novel, pues uno experimentado puede tener varias investigaciones y varias publicaciones al año (argumento expresado en el seminario "Visibilidad internacional de la investigación", que impartió en la UACJ en mayo de 2012).

Consideramos que la afirmación de este investigador no puede generalizarse. Existen diferencias entre los investigadores de las universidades del Distrito Federal y la zona metropolitana con los de las IES alejadas de esta circunscripción (Colina, 2011); por ejemplo, un investigador experimentado de la UACJ, ubicada en la frontera norte de México, regularmente no genera -salvo excepciones- la misma productividad que otro investigador experimentado del centro del país.

Lo anterior se debe a implicaciones íntimamente relacionadas con la zona geográfica, la infraestructura de las instituciones, el financiamiento, la consolidación de los cuerpos académicos, la consolidación de los posgrados, las redes académicas nacionales e internacionales de los investigadores, la magnitud de los proyectos de investigación, el nivel de membresía de los académicos en el SNI, entre otros aspectos (Camarillo, 2013). Como señala De Ibarrola, por eso se deben "... reconocer diferencias institucionales en los modelos de evaluación..." (2005, p. 10).

El factor de impacto de las revistas y la competencia con los grupos consolidados de investigación

Para otros entrevistados, como Margarita, la dificultad para mantenerse en el Sistema radica en el tiempo que le lleva a un investigador hacer sus experimentos (sobre todo de las áreas I: físico-matemáticas y ciencias de la tierra; II: biología y química; III: medicina y ciencias de la salud; VI: biotecnología y ciencias agropecuarias; y VII: ingeniería, consideradas por el SNI), en el incremento del parámetro de la calidad del artículo, en el tipo de línea de investigación y en la competencia con grupos consolidados de investigación en México:

... Si sobre todo a nivel del área donde nos desarrollamos pues no es tan fácil publicar, es difícil, es un proceso largo, los tiempos de experimentación son largos y cada vez más pues todos suben sus estándares. Entonces siempre hay que incrementar el número de evidencias, el justificar para poder enviar un artículo y por otro lado, yo me doy cuenta ahora que trabajo [en determinada línea de investigación], como que es una área nueva que está emergiendo y yo veo [al igual que los] compañeros [que] todos los journals son arriba de un índice de un impacto de cuatro, entonces en el área [tal] de las ciencias exactas [...] pues ya con que publiquemos en un índice de 2, de 2.4 ya es [suficiente] [...]. Las revistas están clasificadas por índice de impacto entonces pues no se a lo mejor un journal en [tal revista] o en [tal otra] o una revista science tienen un puntaje de 14 de 15 ¿no? Pero [...] cuando publicas en uno de 4 o en un índice de 5 ya estás al nivel de la ciencia que se hace en los grupos grandes de México, de [tal área] de la UNAM, o sea, ya grupos muy consolidados de 20, 30 años de investigación que traen una línea muy trazada y muy dirigida. Entonces publicar en esta área no es muy fácil... (Margarita, 55: 40 a 58: 02).

La informante advierte que las revistas relacionadas con su línea de investigación tienen un alto factor de impacto y esto se traduce en una dificultad para colocar un artículo para su publicación. Por eso, se conforma con publicar en revistas de menor factor de impacto. Ello la deja en desventaja, porque "... una solicitud presentada al SNI con publicaciones en el ISI tendrá un mayor impacto en los evaluadores que una solicitud sin publicaciones en el ISI..." (Reyes y Suriñach, 2010, p. 4). Margarita se compara con sus colegas del centro del país y percibe las diferencias que permean entre ellos y los investigadores de las IES de provincia. Todo lo anterior hace más compleja la permanencia en el SIN, pues la importancia de la productividad en los académicos se traduce en una competencia "... cada vez con mayor ferocidad por la financiación de sus proyectos, o bien, para reclutar y promover a otros investigadores..." (Reyes, Suriñach y Rivas, 2014, p. 3).

CONSIDERACIONES FINALES

A partir del análisis de los testimonios, se destaca que mantener alguno de los nombramientos otorgados por el SNI es un asunto complicado. Alrededor de la distinción vigente como candidato o como investigador nacional permean múltiples vicisitudes a las que los académicos de la UACJ se enfrentan en la cotidianidad de la vida académica. Esto, porque regularmente se traza por la evaluación del trabajo académico.

Si bien el estudio está situado en una universidad de la frontera norte de México, los resultados pueden ser sujetos de una generalización, porque el SNI precisamente evalúa la productividad de la comunidad científica de las IES mexicanas con base en un reglamento de carácter nacional y en determinados criterios de evaluación establecidos por cada una de las áreas previstas en las que cada académico se inserta para solicitar ser evaluado por el SNI. Sin embargo, debemos advertir que, a su vez, la generalización de los resultados puede ser discutida a partir de las diferencias existentes en los entornos institucionales y porque las voces presentadas y su respectivo análisis son una interpretación subjetiva de los informantes y del investigador, y como tal, pueden existir otras, ya sea coincidentes o contrastantes

No obstante, según identificamos en las entrevistas, mantener la membresía implica en los académicos una lucha constante en la que sobresalen preocupaciones, tensiones y problemáticas que deben sortear en la vida académica cotidiana al interior y exterior de las universidades. Sujetarse a una evaluación de este tipo se traduce en mantenerse vigente en la profesión académica ante los requerimientos actuales de producción intelectual.

Los resultados presentados muestran algunos elementos que aportan a la comprensión de las implicaciones de evaluar el trabajo académico. En primer lugar, en este artículo hacemos referencia al concepto de esperanza evaluativa, el cual se construyó a partir del análisis de las entrevistas a los informantes. Se trata de una conceptualización que refiere la angustia de aquellos que solicitan ser evaluados por el SNI. Sobresale una expectativa latente por resultar favorecido. La zozobra mantiene viva esa posibilidad hasta que se resuelven las solicitudes ordinarias o las solicitudes de reconsideración según los casos concretos.

En segundo lugar, destacan las inquietudes de los académicos por la posición en el crédito de autoría de las publicaciones. Esto se traduce en que la dinámica actual de la evaluación académica propiciada por el SNI ha superado los términos cuantitativos. Mientras a unos académicos les interesa sólo colocar un cierto número de publicaciones en el periodo a evaluar, a otros les preocupa el hecho de aparecer en la primera posición. No obstante, este aspecto no tiene que ver con el grado de contribución en la elaboración del artículo o con qué tanto se participó en el proceso de investigación del que se deriva el texto publicado, sino con la idea de obtener un resultado favorable al ser evaluado por los dictaminadores del SNI. Entonces, la evaluación académica se constituye como primordial sobre la actividad de investigar o publicar; es decir, estas dos se comprenden como un medio y no como un fin.

En tercer lugar, sobresale en este trabajo el concepto de inexorabilidad del tiempo académico. El hallazgo sugiere que el ejercicio de publicación es una carrera contra el tiempo. Aunque el periodo transcurrido entre una y otra evaluación parece ser suficiente, los informantes dieron cuenta de que no lo es debido a la falta de certeza sobre la fecha de publicación de un artículo enviado a alguna revista.

Esta situación representa una lucha contra el tiempo y, en ocasiones, dificulta reunir la productividad necesaria para renovar la distinción. Regularmente, nunca se puede predecir en qué año se publicarán los artículos escritos; esto es, tener un número suficiente de publicaciones para presentarlas en el siguiente periodo de evaluación con la finalidad de sostener el nombramiento del SNI es un reto para los académicos. El tiempo sigue su curso y el proceso evaluativo no espera. Se tenga o no la productividad suficiente y se exponga como argumento la tardanza de la publicación de un artículo que se envió a dictamen, por ejemplo, desde hace más de un año, el académico será evaluado con lo que pudo reunir. Por ello, el tiempo académico es inexorable.

Finalmente, el cuarto hallazgo consistió en que los informantes tienen clara la idea de competencia que deben lidiar con sus pares para publicar en las revistas con alto factor de impacto, sobre todo si éstos forman parte de grupos consolidados de investigación. Desde la perspectiva de los entrevistados, esa competencia matizada por las diferencias en los entornos institucionales constituye una desventaja frente a otros pares a la hora de ser evaluados.

En compendio, la idea de permanecer en el SNI trae consigo preocupaciones en los académicos, y aunque son parte de la cotidianidad de la vida académica, la siguiente frase de Álvaro respecto al SNI las resume y las comprende: "... Sé lo que cuesta llegar y el mantenerlo..." (Álvaro, 58: 55 a 58: 58).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aboites, H. (2001). La cultura de la evaluación en México y la evaluación de los académicos. En Rueda. M. y Landesmann, M. (Coords.). ¿Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos? (pp. 34-55). México: UNAM-CESU. [ Links ]

Aguilar, G. (1991). Evaluación de docentes. Un problema abierto. Perfiles Educativos, 53, 12-13. [ Links ]

Álvarez, G. (2004). Modelos académicos de ciencias sociales y legitimación científica en México. México: ANUIES. [ Links ]

Bauman, Z. (2007). Miedo Líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona: Paidós. [ Links ]

Bertely, M. (2001). Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar. México: Paidós. [ Links ]

Brunner, J. (2007). Prometeo de visita en América Latina. Recuperado el 12 de agosto de 2012 de http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/Neave_esp%5Bdef%5D.pdf [ Links ]

Brunner. J. et al. (2005). Guiar el mercado: informe sobre la educación superior en Chile. Chile: Universidad Adolfo Ibañez. [ Links ]

Camarillo, H. (2013). Permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores. Diferencias en los entornos institucionales. Cuadernos Fronterizos, 27, 36-39. [ Links ]

Canales, A. y Luna, E. (2003). ¿Cuál política para la docencia? Revista de la Educación Superior, 23, 45-52. [ Links ]

Canales, A. y Gilio, M. (2008). La actividad docente en el nivel superior: ¿diferir el desafío. En Rueda, M. La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica (pp. 17-38). México: UNAM-IISUE/Plaza y Valdés. [ Links ]

Castro, A. (2011). Política educativa Promep y profesorado universitario. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. [ Links ]

Cetina, E. (2004). Estímulos al desempeño docente del personal docente en las universidades públicas estatales. En Rueda, M. (Coord.). ¿Es posible evaluar la docencia en la universidad? Experiencias en México, Canadá, Francia, España y Brasil (pp. 77-82). México: ANUIES-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. [ Links ]

Clark, B. (1983). El sistema de educación superior: una visión comparativa de la organización académica. México: UAM. [ Links ]

Colina, A. (2011). El crecimiento del campo de la investigación educativa en México. Un análisis a través de sus agentes. Perfiles Educativos, XXXIII (132), 8-26. [ Links ]

Comas, O. (2003). Movilidad académica y efectos no previstos de los estímulos económicos durante el periodo de modernización educativa. México: ANUIES. [ Links ]

Cordero, G., Galaz, J. y Sevilla, J. (2003). La evaluación de la diversidad en el trabajo académico: los programas de estímulo de la UABC 1990-2002. México: ANUIES-UABC. [ Links ]

Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud. [ Links ]

De Ibarrola, M. (2005). Evaluación de Investigadores. Diálogo entre disciplinas e instituciones. Avances y Perspectivas. Recuperado de http://www.cinvestav.mx/Portals/01/Publicaciones%20y%20Noticias/Revistas/Avance%20/ [ Links ]

De Vries, W. y Álvarez, G. (1998). El Promep: ¿posible, razonable y deseable? Sociológica, 36, 165-186. [ Links ]

Díaz Barriga, A. (1999). Contexto nacional y políticas públicas para la educación superior en México, 1950-1995. En Rodríguez, R. (Coord.). Universidad contemporánea. Política y gobierno (pp. 371-386). México: Miguel Ángel Porrúa. [ Links ]

---------- (2001). Carrera magisterial y evaluación de profesores. Entre lo administrativo y lo pedagógico. En Rueda, M. y Landesmann, M. (Coords.). ¿Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos? (pp. 83-102). México: CESU. [ Links ]

Didou, S. y Gérard, E. (2010). El Sistema Nacional de Investigadores, veinticinco años después. México: ANUIES. [ Links ]

Erickson, F. (1989). Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. En Witrock, M. (Coord.). La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación. 167-188, Madrid: Paidós. [ Links ]

FCCT y AMC (2005). Una reflexión sobre el Sistema Nacional de Investigadores a 20 años de su creación, SNI. Recuperado de http://www.coniunctus.amc.edu.mx/libros/20_sni_final.pdf [ Links ]

Fernández, A. (1991). La evaluación del trabajo académico. Perfiles Educativos, 53, 14-17. [ Links ]

Galaz, F. (2003). La satisfacción laboral de los académicos en una universidad pública. La realidad institucional bajo la lente del profesorado. México: ANUIES. [ Links ]

Galaz, J. y Gil, M. (2009). La profesión académica en México: un oficio en proceso de reconfiguración. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Recuperado de http://redie.uabc.mx/vol11no2/contenido-galaz2.html

Gil, M. (1991). Diferenciar para reconocer. Perfiles Educativos, 53, 35-39. [ Links ]

González, C. (2005). Los determinantes de la productividad científica: el caso del sistema nacional de investigadores. En FCCT y AMC (Eds.). Una reflexión sobre el sistema nacional de investigadores a 20 años de su creación. Recuperado de http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/20_sni.pdf [ Links ]

Grediaga, R., Rodríguez, R. y Padilla, L. (2004). Políticas públicas y cambios en la profesión académica en México en la última década. México: ANUIES-UAM. [ Links ]

Gubrium, J. & Holstein. J. (2003). From the Individual Interview to the Interview Society. En Gubrium, J & Holstein, L. (Eds.). Postmodern Interviewing (pp. 22-65). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [ Links ]

Ibarra, E. (1991). Evaluación del trabajo académico y diferenciación salarial. El cómo de la modernización en la UNAM. Perfiles Educativos, 53, 40-48. [ Links ]

---------- (1993). La universidad ante el espejo de la excelencia en juegos organizacionales. México: UAM. [ Links ]

---------- (2002). Políticas de evaluación en México durante los noventa: hacia nuevas formas de regulación de instituciones y conducción de sujetos. En Comboni, S., Juárez, J. y Paris, D. (Coords.). ¿Hacia dónde va la universidad pública? La educación superior en el siglo XXI (pp. 33-48). México: UAM. [ Links ]

Kent, R. (1992). La política de evaluación en la educación superior mexicana. Nóesis, 9,10, 39-53. [ Links ]

---------- (1997). Las políticas de evaluación. En Kent. R. (Comp.). Los temas críticos de la educación superior en América Latina en los años noventa: estudios comparativos, vol. II (pp. 254-324). México: FLACSO-FCE. [ Links ]

Krotsch, P. (1995). La emergencia del estado evaluador, el sistema universitario argentino y el surgimiento de la institución. En Esquivel, J. (Coord.). La universidad hoy y mañana: perspectivas latinoamericanas (pp. 64-80). México: UNAM. [ Links ]

López, F. (2002). El impacto de la globalización y de las políticas educativas en los sistemas de educación superior en América Latina y el Caribe. En López, F. y Maldonado, A. (Coords.). Educación superior latinoamericana y organismos internacionales: un análisis crítico (pp. 15-55). Colombia: Universidad de San Buenaventura Cali. [ Links ]

Loria, E. (2000). Un debate sobre el sistema de evaluación de las revistas académicas mexicanas. Revista Interciencia, 25 (3), 165-169. [ Links ]

Luna, E., Rueda, M. y Arbesú, M. (2006). Constitución y desarrollo de una red de investigadores sobre evaluación de la docencia. Revista Mexicana de Investigación Educativa, XI, 971-994. [ Links ]

Luna, E. y Arámburo, V. (2010). La evaluación del desempeño docente en las universidades públicas de la región noroeste de México. En Rueda. M. (Coord.). La evaluación del desempeño docente en las universidades públicas de México, versión especial (pp. 96-114). México: UNAM-IISUE. [ Links ]

Luna, E. y Rueda, M. (2008). El estado del conocimiento sobre la evaluación de la docencia universitaria 1990-2004. En Rueda, M. (Coord.). La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica (pp. 59-71). México: UNAM-IISUE/Plaza y Valdés. [ Links ]

Miranda, R. (2005). La frustración y la envidia. Política, decisiones y estímulos a la actividad académica. México: Universidad de Guadalajara. [ Links ]

Neave, G. (2001). Educación superior: historia y política. Estudios comparativos sobre la universidad contemporánea. México: Gedisa. [ Links ]

Neave, G. y Van Vught (1991). Prometeo encadenado. Estado y educación superior en Europa. Barcelona: Gedisa. [ Links ]

Peña, A. (1991). La evaluación en la UNAM. Investigación. Perfiles Educativos, 53, 30-34. [ Links ]

Porter, L. (2003). La universidad de papel. Ensayos sobre la educación superior en México. México: UNAM. [ Links ]

Reyes, G., Suriñach, J. y Rivas, L. (2014). Productividad en el ISI de los investigadores mexicanos y consolidados (nivel III) del SNI en Physics Multidisciplinary, 1996-2003. Sinéctica. Revista Electrónica de Educación. Recuperado de http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=es&id=638

Reyes, G. y Suriñach, J. (2010). Los nuevos ingresos como candidato a investigador en el SNI, 1996-2003. Perfiles Educativos, XXXII (127), 8-37. [ Links ]

Ribeiro, E. (1997). Los estudios comparativos de la educación superior en América Latina. En Kent, R. (Comp.). Los temas críticos de la educación superior en América Latina en los años noventa: estudios comparativos, vol. I (pp. 9-30). México: FLACSO-FCE. [ Links ]

Rincones, R. (2011). El impacto del nuevo gerencialismo en las mujeres docentes. En Rincones, R. (Comp.). Mujeres y educación en Chihuahua (pp. 237-249). México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. [ Links ]

Rockwell, E. (2005). Del campo al texto. Reflexiones sobre el trabajo etnográfico. Conferencia presentada en Congreso de Etnología y Educación celebrado en la Universidad Castilla-La Mancha el día 13 de julio, 2005.Recuperado de http://cursoensenada2011.files.wordpress.com/2011/05/rockwell-del-campo-al-texto-2005.pdf [ Links ]

Rueda, M. (2001). Evaluación académica vía los programas de compensación salarial. En Rueda, M. y Landesmann, M. (Coords.). Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos (pp. 21-33). México: UNAM-IISUE. [ Links ]

---------- (2008). La evaluación del desempeño docente en las universidades públicas de México. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 1 (3), 8-17. [ Links ]

Rueda, M. y Elizalde, L. (2008). Evaluación de la docencia y compensación salarial. En Rueda, M. (Coord.). La evaluación de los profesores como recurso para mejorar su práctica (pp. 89-101). México: UNAM-IISUE-Plaza y Valdés. [ Links ]

Rueda, M. y Hernández, M. (1991). Evaluación del trabajo académico. Análisis de una experiencia. Perfiles Educativos, 53, 67-71. [ Links ]

Rueda, M. y Landesmann, M. (Coords.). Hacia una nueva cultura de la evaluación de los académicos. México: UNAM-IISUE. [ Links ]

Silva, C. (2009). Las encuestas de opinión en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: ¿un caso de exclusión del profesorado? Education Policy Analysis Archives, 17, 1-34. [ Links ]

---------- (2012). Evaluación y diálogo. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. [ Links ]

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad de Antioquía. [ Links ]

Tunnerman, C. (2002). La educación superior según el informe del grupo de trabajo del Banco Mundial y la UNESCO. En López, F. y Maldonado, A. (Coords.). Educación superior latinoamericana y organismos internacionales: un análisis crítico (pp. 185-215). Colombia: Universidad de San Buenaventura Cali. [ Links ]

Vila, P. (2004). Identificaciones de región, etnia y nación en la frontera entre México-EU. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. [ Links ]