Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Papeles de población

versión On-line ISSN 2448-7147versión impresa ISSN 1405-7425

Pap. poblac vol.17 no.67 Toluca ene./mar. 2011

Efectos macroeconómicos de las remesas en la economía mexicana y de Chiapas

Macroeconomic effects of remittances in Mexican economy and in the State of Chiapas

Jorge López–Arévalo, Bruno Sovilla–Sogne y Francisco García–Fernández

Universidad Autónoma de Chiapas.

Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Este artículo fue

recibido el 15 de junio

aprobado el 28 de septiembre de 2010.

Resumen

El trabajo pretende mostrar que el modelo económico neoliberal y las políticas económicas que le acompañan en México son incapaces de incorporar a las remesas familiares como parte de un círculo virtuoso de crecimiento, que conjuntamente con los excedentes petroleros financien una reestructuración productiva acorde a las necesidades del país. En la primera parte se abordan los criterios existentes acerca del monto de las remesas y de su contabilización. así como las incongruencias del Banco de México al respecto. En la segunda parte se analiza el impacto de las remesas en la balanza de pagos de México, aclarando el papel que juegan dentro del modelo económico aplicado y los retos que suponen para la política económica. En la tercera se muestran algunas consecuencias del envío de remesas en el estado de Chiapas, que recientemente se ha sumado a los flujos migratorios desde México hacia Estados Unidos.

Palabras clave: remesas familiares, economía mexicana, balanza de pagos, Chiapas.

Abstract

This paper intends to show that in México, the neoliberal economic model and the economic policy accompanying it are incapable of incorporating familial remittances from abroad as an element of a virtuous circle of growth, which along with oil revenues, could finance a productive restructuring to meet the needs of the nation. In the first part, the present criteria regarding the total of remittances and their calculation are explored as well as the inconsistencies of the Bank of México in regard to this matter. In the second part, the impact of remittances on the Mexican balance of payments is analyzed, clarifying the role they play in the applied economic model and the challenges that represent for the economic policy. The third part presents some of the consequences of the flow of remittances to the State of Chiapas, which has recently joined the flow of emigration from México to the U.S.

Key words: familial remittances, Mexican economy, balance of payments, Chiapas.

Introducción

Existen diversas investigaciones que aceptan que las remesas son irrelevantes para el ahorro y, consecuentemente, para el financiamiento de la inversión (Arroyo y Berumen, 2000); en cambio, otros se esfuerzan por definir instrumentos para promover ese uso específico de las remesas familiares (Garavito y Torres, 2004), casi siempre desde la óptica gubernamental y de organismos internacionales, enarbolando la idea de que las remesas pueden configurarse como instrumento o motor de desarrollo, pues suponen que sus efectos dotan a los pobres, en este caso a los migrantes y sus familias, de una especie de poder económico (De Soto, 2001; Ratha, 2003; Orozco, 2003; citados en Márquez, 2007).

Empero, para que ese supuesto poder aparezca es insoslayable integrar el caudal de remesas al sistema financiero, a fin de que el susodicho efecto multiplicador se realice mediado por operaciones de ahorro y préstamo, bajo un supuesto de 'democracia financiera' que la participación de la banca privada haría posible, junto a otras organizaciones crediticias de menor rango, como las cooperativas y microfinancieras (Terry y Pedrodv, 2006, citado por Márquez, 2007). Además de la funcionalidad financiera de las remesas, los organismos internacionales mencionan otros atributos secundarios de las remesas inscritos en la promoción del desarrollo: el financiamiento de inversiones, formación de capital humano, fuente de capital para pequeñas empresas, compra de terrenos o viviendas y reparación de viviendas; a su vez, se pondera como una fuente confiable de divisas para financiar importaciones, un recurso para solventar desastres naturales y una especie de seguro familiar (Márquez, 2007).

Estudios recientes han demostrado que el componente de la demanda agregada que más estimulan las remesas es el consumo y menos la inversión (Escobar et al., 2006). Esto sirve para argumentar por qué no se le pueden asignar a las remesas funciones que no pueden cumplir, pues a menudo el gobierno mexicano desea que se canalice a inversión productiva o ahorro, considerando que así tendrán un mayor impacto en el crecimiento económico. Es decir, se les quiere atribuir una serie de propiedades que no tienen. Como dicen algunos autores, constituyen un fondo salarial, que preferentemente tiende a usarse en la reproducción familiar (Canales y Montiel, 2004); son transferencias privadas y sólo los migrantes y sus familias pueden decidir acerca de su destino. Los dueños de ese recurso son los migrantes y no el gobierno (Lozano, 2004b). Según estimaciones del Banco de México (2007b), se destina a manutención 86.4 por ciento de las remesas. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) (BID/Fomin, 2003: 30)

las remesas tienen un fuerte impacto en el consumo, pues el ingreso de las remesas está beneficiando a 25 por ciento de los hogares con menores ingresos del país. De estos ingresos, dichos hogares destinan ocho de cada diez dólares al consumo familiar, esto es, para cubrir sus necesidades básicas (comida, renta y salud).

En consonancia con lo anterior, la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (Emif), citada por Canales y Montiel Armas (2004), reporta que 82 por ciento de los migrantes declaran el gasto en comida, renta y otros rubros del consumo familiar como principal destino de sus remesas. Es decir, la mayor parte de las encuestas coinciden en que el destino fundamental de las remesas es el consumo.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que existen tres argumentos por los que el uso preferente de las remesas en consumo tienen un carácter virtuoso (Novelo, 2007):

• El consumo básico puede ser vital para las familias de los migrantes, de modo que, en cualquier caso, las remesas contribuyen de manera significativa a la reducción de la pobreza.

• El gasto en consumo también causa efectos multiplicadores. El impacto de segunda mano de las remesas es, en general, menor en el ámbito local que en el nacional, pues parte de la demanda se filtra a otras localidades, muchas veces en zonas urbanas.1

• Al mejorar la nutrición, la salud y la educación (contabilizando estos rubros como gastos en consumo), las remesas en realidad se invierten en capital humano, que es un elemento clave en el proceso de desarrollo de una región (o del país en general, si los miembros de la familia se mudan a otra). Esto resulta aún más importante si se toma en cuenta que los hogares que reciben remesas están menos cubiertos por los servicios institucionales de salud que otros.

Compartimos la idea de que el consumo como destino fundamental de las remesas puede tener un papel destacado en el desarrollo económico y social de sus lugares de destino, siempre y cuando se apliquen políticas económicas que incentiven la inversión privada local orientada a satisfacer las necesidades del territorio. Sin embargo, el modelo económico neoliberal prevaleciente en México no prioriza esa vía, "asumiendo que su empleo (de las remesas) en consumo debilita el impacto económico que podría alcanzar" (Novelo, 2007, 59–60). Según nuestra perspectiva, un serio problema es la ausencia de esas políticas económicas que favorezcan el efecto de las remesas a través del consumo, lo cual es muy evidente en estados donde a pesar de recibir un monto relativo muy importante de esos flujos su impacto es limitado.

Precisamente, este trabajo se propone mostrar el papel que desempeñan las remesas en el modelo económico mexicano como fuente de financiamiento y de ingresos complementarios a los petroleros, así como algunas consecuencias de ese flujo sobre el sector externo de México en general y en la economía chiapaneca en particular. En la primera parte se revisan los diferentes puntos de vista acerca del monto de las remesas y de su contabilización, así como las incongruencias del Banco de México al respecto. En la segunda se estudia el impacto de esos flujos en el sector externo, pretendiendo aclarar el papel que juegan dentro del modelo económico aplicado y los retos que suponen para la política económica. En la última parte se muestran algunas de las consecuencias de la conversión reciente de Chiapas en un estado expulsor de mano de obra y en un importante receptor de remesas a nivel de todo el país.

Las remesas familiares en México y su contabilización

Según los datos oficiales avalados por las principales instituciones financieras internacionales, los emigrantes mexicanos en el exterior (principalmente en Estados Unidos) enviaron a su país poco menos de 24 000 millones de dólares en 2007. Este dato sitúa a México en los primeros lugares mundiales en la clasificación de los países receptores de remesas y justifica el creciente interés para este tema en el ambiente académico.

Algunos expertos cuestionan los datos oficiales del Banco de México (Banxico) acerca de remesas. Santibáñez et al. (2006a y 2006b) precisan sus críticas a esta institución y solicitan una aclaración que aún no ha sido expresada públicamente. En esta línea de argumentación se encuentra también Alejandro Canales (2007), quien, como los autores señalados, cuestiona las cifras de remesas del Banco de México a partir de 2000, apoyándose en datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.2 Según éstos, la información de Banxico sobrestima las remesas por las siguientes razones:

1) Las encuestas de hogares (Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), al igual que la encuesta asociada al Censo de Población y Vivienda del 2000, estimaban para ese año alrededor de la mitad del dato oficial de remesas de Banxico, diferencia que se ha ido ampliando sucesivamente, llegando a representar en 2004 sólo un cuarto de las remesas oficiales;3 2) El Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados de Unidos también ofrece una cifra menor a la de Banxico (aproximadamente la mitad).

La discusión no es nueva, incluso otros trabajos hablan también de cifras más elevadas que las de Banxico, como la encuesta de Bendixen & Associates (2003), auspiciada por el Fomin y el Pew Hispanic Center (Lozano, 2004a). Los múltiples resultados de las encuestas, que han sido documentados por Lozano (2004b), no son homogéneos. Los datos tienden a variar considerablemente dependiendo del informante que se entrevista o de la cobertura de la encuesta. El problema es cuando las conclusiones son tan dispares, como en el caso de los mexicanos que reciben remesas de Estados Unidos: 11 millones según algunas fuentes, 1.3 millones según otra (Lozano, 2004a).

Algunas de estas observaciones son a su vez cuestionables (en la segunda parte, por ejemplo, observaremos cómo la migración en Chiapas ha aumentado de manera exponencial en el periodo 2002–2007),4 sin embargo, sería importante que Banxico, debido a los cuestionamientos existentes, aclarara si su definición de remesas, como la metodología utilizada para su medición, sigue criterios coherentes con la normativa internacional.

Por ejemplo, es necesario que la institución precise si contabiliza como remesas los envíos de los emigrantes temporales o commuters (se trata de 700 a 800 mil mexicanos) que siguen residiendo en México pero pasan la mayor parte del año en Estados Unidos trabajando. Según el Manual de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI), estos envíos no serían parte de las remesas, pues no son transferencias corrientes, sino ingresos factoriales (en este caso, del factor productivo trabajo). No es una cuestión trivial, dada la importancia para México de este flujo de emigrantes temporales, sobre todo en aras de poder efectuar comparativos internacionales, aunque en términos económicos parezca una distinción menos relevante (ambos agregados entran en la cuenta corriente de la balanza de pagos).

Lozano (2004a) sostiene que en 1994 el Banco de México reconoció que su metodología para la estimación de las remesas familiares empezaba a presentar problemas, debido a que las casas de cambio redujeron su participación en la captación de fondos y se amplió la participación de muchas instituciones bancarias y comerciales (especialmente en zonas rurales), pero sobretodo, al aumento del monto de las remesas vía transferencias electrónicas y de las transferencias en efectivo y en especie. El Banco de México (2003) precisa que conviene señalar, como se comentó en los boletines de prensa sobre la balanza de pagos emitidos a lo largo de 2001, que en ese año la metodología para la estimación de las remesas familiares incorporó mejoras en el registro de dichas transacciones que efectúan las instituciones financieras intermediarias. Esta es una razón que explica que haya resultado tan elevado el incremento de los ingresos por remesas con relación al registrado en 2000. En este contexto, no es entendible el silencio a los cuestionamientos públicos sobre la metodología, sobre todo cuando los datos del BEA son tan diferentes a los de Banxico (gráfica 1).

Impacto de las remesas sobre el sector externo

Estudios recientes reconocen la importancia creciente de las remesas en México, pero minimizan sus repercusiones sobre la economía y las variables macroeconómicas (Canales 2006; 2007). Nosotros consideramos que los emigrantes mexicanos se han convertido en un sostén importante de ese mismo modelo económico que los ha expulsado (definimos este fenómeno como una forma de "paradoja migratoria").

Sin embargo, creemos que estos envíos han adquirido una gran importancia, tanto cualitativa como cuantitativa, y que en las circunstancias actuales pueden incluso llegar a amenazar la estabilidad del modelo económico neoliberal. Es decir, las remesas han representado un puntal fundamental en los periodos de crisis (por ejemplo, en la situación actual, con una recesión en Estados Unidos que se está propagando a escala mundial combinada con la baja de los precios del petróleo) pero se pueden convertir en un factor desestabilizador en un periodo de 'bonanza petrolera'. Como veremos a continuación, ésta debería ser una razón más para inducir las autoridades a cambios radicales en la política económica y en el mismo modelo económico.

La gráfica 2 muestra la evolución de la cuenta corriente con y sin remesas en México durante el periodo 1995–2007. Después de la crisis de 1994, cuando el déficit llegó a representar casi la mitad (48.7 por ciento) del valor total de las exportaciones, hubo un reajuste en los dos años siguientes, otra caída a finales de la década y una tendencia constante hacia el equilibrio en los años recientes. También se da cuenta de la evolución que habría tenido la cuenta corriente en México sin contabilizar las remesas de sus emigrantes. Como vemos, la brecha entre las dos curvas ha ido creciendo en años recientes; excluyendo las remesas, el déficit de la cuenta corriente se habría estabilizado alrededor del cuatro por ciento del PIB en el sexenio foxista en lugar de converger hacia el equilibrio. En otras palabras, gracias a las remesas, el vínculo externo no ha presionado a las autoridades a atraer capitales para su financiamiento, y la cuenta corriente se ha mantenido cercana al equilibrio.

Si tomamos en cuenta toda la balanza de pagos, vemos que las remesas permiten alcanzar un superávit que repercute en una tendencia creciente de las reservas internacionales (gráfica 3).

En perfecta movilidad de capitales, el impacto macroeconómico del saldo externo depende esencialmente del régimen cambiario adoptado.

En un régimen de tipos de cambio flexibles, el superávit de la balanza de pagos y el exceso de demanda de moneda nacional causarían una apreciación cambiaria con manifestaciones de 'enfermedad holandesa', o sea, con repercusiones negativas en el sector manufacturero y un desplazamiento de la producción interna por parte de las importaciones.

En cambios fijos, y en la misma situación, hay una acumulación de reservas —lo que ha sucedido en México—, o sea, Banxico interviene para evitar la apreciación nominal comprando dólares a la tasa de cambio vigente y esterilizando el aumento de la base monetaria con una reducción de su componente interno. En este caso, el aumento de demanda interna en el sector "no transable" determina un aumento de esos precios conocido como spending effect (Corden–Neary, 1982) y una apreciación real del tipo de cambio.5 Dada la bonanza petrolera en México, esta tendencia se agrava, siendo el petróleo la fuente principal de ingresos en divisas.

La gráfica 3 compara la evolución de las exportaciones de petróleo, las remesas y las reservas internacionales entre los años 2000 y 2007. Podemos ver que las remesas se han estabilizado en el último año, pero han crecido en 250 por ciento sobre el año 2000, mientras los ingresos petroleros habían disminuido a principios de la década y han aumentado constantemente, creciendo en 150 por ciento durante ese periodo. La consecuencia ha sido un aumento de las reservas internacionales que han llegado en 2007 a casi 90 000 millones de dólares (equivalentes al valor de cuatro meses de todas las exportaciones en ese año).

En esta situación, la estabilización de la tasa de cambio nominal ha determinado una apreciación real del peso por el diferencial positivo entre la inflación interna y la de Estados Unidos (país con el cual México concentra alrededor de 80 por ciento de su intercambio comercial),6 lo cual perjudica a las exportaciones, sobre todo en esos sectores que no se benefician mucho de las importaciones más baratas, como el agropecuario (en el caso de la maquila no sucede lo mismo).

La política de Banxico de convertir los mayores ingresos en divisa por remesas y petróleo en reservas internacionales es coherente con el modelo aplicado, pero tiene costos elevados: los dólares se invierten en bonos públicos emitidos por el gobierno estadunidense, cuya tasa de interés fue muy baja en el periodo 2001–2008 (USA Treasury Bonds Interest Rate, 2008), en lugar de financiar inversiones (también productivas) con expectativas de rendimiento más altas. Por otro lado, la acumulación de reservas permite reducir el spread entre las tasas de interés de México y Estados Unidos, por medio de una reducción del riesgo país.

Además, Banxico tiene que esterilizar constantemente el aumento de base monetaria provocado por el sector externo y la política de cambio nominal fijo, lo cual contradice la aplicación de una regla de política monetaria como es el 'corto' y genera una presión inflacionaria que será siempre más difícil y costoso controlar en el futuro. Con la ortodoxia monetaria que lo caracteriza, Banxico tiene que disminuir el componente interno de la base monetaria, vendiendo bonos públicos y restringiendo el crédito interno. En el primer caso hay una tendencia al aumento en las tasas de interés, con repercusiones negativas tanto para el sector privado (disminuyen la demanda de crédito y los niveles de inversión), como para el sector público (aumenta el pago de intereses sobre la deuda pública). Si la esterilización de la base monetaria externa se da con una restricción del crédito, las consecuencias en el mercado financiero son las mismas y provienen del lado de una menor oferta.

Hay otro punto importante que queremos señalar: los ingresos petroleros, las remesas y las entradas netas de capitales son los puntales de una estrategia que busca mantener un tipo de cambio apreciado y una alta propensión a importar. En el corto plazo es posible elevar el consumo interno a partir de las importaciones, pero se reduce el efecto multiplicador y la producción interna. Si analizamos el problema a partir de la ecuación macroeconómica fundamental, sabemos que: S = I + (G–T) + NX

Supongamos que el sector público esté en equilibrio (G–T = 0). Si las exportaciones netas (NX) son negativas por el alto nivel de importaciones, se produce un efecto multiplicador negativo, una contracción del PIB, del ahorro del sector privado (S) y de la inversión (I).

Concluimos que la política de mantener un tipo de cambio apreciado aumenta las importaciones y los niveles de consumo en el corto plazo, pero reduce el crecimiento económico en un horizonte más largo.

En la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) se dieron pasos decisivos para consolidar en México el modelo económico neoliberal.7 La apertura económica y la liberalización comercial con cambio nominal fijo y la inflación todavía de dos dígitos apreciaron la tasa de cambio real, lo cual repercutió en un déficit de cuenta corriente persistente y muy alto. La siguiente administración, de Ernesto Zedillo (1994–2000), tuvo que reequilibrar el saldo externo con una fuerte devaluación que causó una traumática reducción del PIB y de las importaciones (conocido como 'el error de diciembre'). El déficit de cuenta corriente se volvió a presentar en la segunda parte del sexenio, pero se mantuvo a niveles sostenibles (menor a cuatro por ciento del PIB). En la administración foxista (2000–2006) se redujo el vínculo externo gracias al aumento de las remesas (que se multiplicaron por 3.5 en ese periodo); en aquel contexto, el aumento de las remesas tenía efectos benéficos, reduciendo la necesidad de financiamiento externo.

La actual administración enfrenta una situación muy distinta: en años recientes, el aumento de los ingresos petroleros ha llevado casi al equilibrio la cuenta corriente, consecuentemente, se ha reducido la entrada de capitales que en 2006 —por primera vez en la época neoliberal— ha sido negativa (según la información de INEGI, hubo una salida neta de 1939.25 millones de dólares). Las remesas se han estabilizado en sus niveles más altos, y los ingresos petroleros siguen creciendo. En este contexto se mantienen las presiones sobre el tipo de cambio y sólo la intervención del Banco Central para convertir en reservas el superávit del sector exterior puede evitar la apreciación real del peso y la "enfermedad holandesa".

La economía chiapaneca y la importancia de las remesas

Este apartado se ocupará de mostrar la importancia que adquirieron las remesas familiares en la economía chiapaneca de 2001 a 2007, en relación con la situación del periodo anterior.

La migración laboral internacional es un fenómeno reciente en Chiapas. Hasta principios de la década de 1990 del siglo pasado, la entidad fue un lugar de tránsito y de destino de los flujos migratorios centroamericanos, con una muy baja tasa de expulsión de población a Estados Unidos. Sin embargo, ya desde los primeros años del siglo XXI, Chiapas se ha transformado en lugar de tránsito, destino, expulsión y retorno de los flujos migratorios (de chiapanecos y centroamericanos), convirtiéndose así en una entidad en la que confluyen todas las manifestaciones de los procesos migratorios. Una consecuencia lógica de la integración a los procesos migratorios ha sido el incremento exponencial de las remesas. En 2006, Chiapas ocupaba el lugar 11 por el monto de recepción de remesas en el país y 18 en remesas per cápita (López, 2008).

Debido a lo reciente de la migración laboral internacional de los chiapanecos, en los ámbitos académicos existe una corriente negacionista de la migración, pues algunos autores consideran que no encuentran rastros de la misma. Rodolfo Tuirán, Jorge Santibáñez y Rodolfo Corona (2006 y 2006b), Rosa Albina Garavito y Riño Enzo Torres (2004), entre otros, argumentan que los montos de remesas hacia Chiapas que aparecen en las encuestas son exageradamente elevados en comparación con la capacidad real de recepción de la economía chiapaneca y el total de los hogares reportados como receptores o participantes de la migración.

Los autores mencionados no toman en cuenta que la migración internacional en Chiapas es un fenómeno muy reciente, acelerándose a partir del año 2002. En el 2000, el grado de intensidad migratoria era muy bajo, pues la entidad ocupaba el lugar número 31 en el país, sólo uno antes que Tabasco (Conapo, 2002).

La argumentación de los negacionistas también incluía el argumento de que las disparidades regionales son insuficientes para explicar los flujos migratorios porque las entidades con mayor rezago económico, en particular Chiapas y Oaxaca, expulsan contingentes de migrantes hacia Estados Unidos muy inferiores a los de otras entidades más desarrolladas (Garavito y Torres, 2004).8 La migración internacional es multicausal (López, García Fernández y Cóporo, 2007). Sin embargo, se producen procesos migratorios importantes cuando coinciden periodos relativamente prolongados de bajas tasas de crecimiento del PIB y altas tasas de crecimiento de la población económicamente activa (PEA); en Chiapas se conjugan ambas variables. Por eso se puede observar el decrecimiento del PIB per cápita en los 26 años recientes —tasa de crecimiento media anual (TCMA) de –0.44 por ciento— en un contexto de creciente aumento de la PEA (2.97 por ciento anual).9

En 2003 se estimaba que unos 350 000 chiapanecos se encontraban en Estados Unidos; equivalente al 8.3 por ciento de los chiapanecos que se quedan en Chiapas o 7.7 incluyendo la estimación del Consejo Estatal de Población (Coespo, 2003). Esta emigración atenúa el exceso de oferta de trabajo en el mercado laboral chiapaneco, ante una economía que no crea suficientes empleos. Los chiapanecos han efectuado una especie de escalamiento migratorio; empezaron a migrar a estados limítrofes o de relativa cercanía geográfica; posteriormente a estados de la frontera norte, principalmente Baja California y en menor medida Chihuahua y Tamaulipas. En este proceso, fueron paulatinamente construyendo redes sociales en los Estados Unidos, las cuales facilitaron los flujos migratorios que se producen a partir de la actual década hacia ese país (mapas 1, 2 y 3).

Los chiapanecos utilizaron el escalamiento migratorio para dar el salto a Estados unidos, lo que se puede apreciar en el rubro de los migrantes procedentes del sur en la EMIF–Norte. Precisamente en la confección, diseño e instrumentación de esta encuesta participan algunos de los académicos mencionados que se ubican en la corriente negacionista de la migración laboral internacional de los chiapanecos. Es evidente que a partir de 2002 el destino preferente de los chiapanecos es Estados Unidos (gráfica 4), lo que coincide con las detenciones de la patrulla fronteriza que comienzan a ser significativas a partir de 2002 (gráfica 5).

Consideramos por consiguiente, que la inserción de Chiapas en el circuito de la migración laboral internacional hacia Estados Unidos en la última década está comprobada por una serie de evidencias y estadísticas.

En primer lugar, en varios trabajos de campo que llevamos a cabo en la macro–región Costa–Sierra–Soconusco de Chiapas hemos detectado que a partir del huracán Mitch (1998) y sucesivamente del huracán Stan (2005), la emigración a Estados Unidos ha aumentado. En algunos poblados cafetaleros de la región Sierra, por ejemplo, ya no hay jóvenes, sólo personas mayores o mujeres con niños. Las encuestas a los familiares que se quedan nos confirmaron que los jefes de familia y los hijos han emigrado y que el destino final de esta migración es preferentemente Estados Unidos. Las salidas de autobuses para Tijuana son siempre más frecuentes y a menudo los viajeros entrevistados no ocultan su deseo de cruzar la frontera a Estados Unidos una vez reunidos los recursos necesarios.

La evidencia estadística es contundente: no se trata sólo del aumento registrado en las remesas (que sigue siendo un dato relevante hasta que no se demuestre lo contrario), sino también en la cuota creciente de detenidos por la patrulla fronteriza, dato contenido en la EMIF difícilmente contestable y muy revelador del origen de los emigrantes. Lo mismo acontece con los chiapanecos en los flujos procedentes del sur; en la EMIF (gráfica 4) se llegan a registrar 440 859 eventos de chiapanecos que estando en una localidad fronteriza con Estados Unidos de América declararon que cruzarían para trabajar en el periodo 2000–2007.

Otra prueba de la migración internacional en la entidad es la devolución de chiapanecos dentro de los programas de repatriación voluntaria. Por ejemplo, en 2004, 1 203 de los 14 071 mexicanos repatriados eran chiapanecos, lo que constituyó 8.5 por ciento del total (SRE–INM, 2005); lo mismo aconteció en 2006, cuando la mayoría de los más de 15 mil mexicanos repatriados pertenecieron a los estados de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz (Boletín de prensa, Secretaría de Gobernación, 8 de julio de 2007). Sólo en 2005 y 2006, 17 389 chiapanecos obtuvieron matrículas consulares de alta seguridad en 46 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, lo cual indica que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de aquel país, pues para estos años solamente en cuatro estados no había registro de chiapanecos para este documento (SRE, 2007). Sin embargo, el hecho de que no haya matrículas consulares no significa que no haya chiapanecos, pues según Truax (2006) hay chamulas hasta en Alaska (Sovilla et al., 2008).

Una evidencia más de que Chiapas se incorpora entre los actores emergentes de la emigración internacional la constituye el número de chiapanecos que mueren en Estados Unidos, cifra que consta en los registros de protección atendidos por la red consular de México en Estados Unidos, y que indica que el traslado de muertos crece y va alcanzando un perfil demográfico similar al peso del estado en la población de México (Sovilla et. al., 2008).

Chiapas y el papel de las remesas familiares

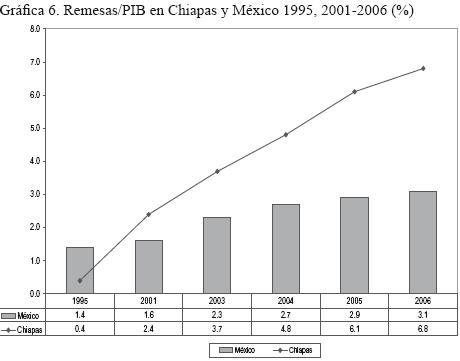

México capta montos significativos de divisas por vía de las remesas, las cuales conformaron, en 2006, 3.1 por ciento de su producto interno bruto. Chiapas recibe niveles absolutos de remesas bastante menores a los recibidos por otras entidades federativas, pero representan una significativa proporción de su PIB (ver gráfica 6). Estas entidades como Chiapas (las remesas equivalen a 6.8 por ciento del PIB en 2006), Oaxaca (10.3 por ciento) o Guerrero (17.5 por ciento), tienen respecto a México como país, dos características comunes: sus economías son pequeñas (dado el tamaño de su PIB) y sus fuentes de ingresos externos no son muy diversificadas; además, los niveles absolutos de las otras fuentes existentes —que no son remesas— son magros. Las remesas entonces son una variable a tomar en cuenta en el análisis macroeconómico de la entidad.

Para tener una idea del grado de importancia que han adquirido las remesas como fuente de financiamiento de la economía chiapaneca, se puede calcular el índice que mide la intensidad de las remesas a precios constantes, siguiendo el método utilizado por Mendoza y Calderón (2006). Dicho indicador está construido de la siguiente forma:

Donde:

ÍIR = índice de Intensidad de Remesas.

Ri = Remesas del estado i (en este caso Chiapas) a dólares de 2000.

PIBi = Producto Interno Bruto de estado i (Chiapas) a dólares de 2000.

Rn = Remesas nacionales a dólares de 2000.

PIB n= Producto Interno Bruto de México a dólares de 2000.

Si el índice es de 0 a 1, revelaría que no existe intensidad en el flujo de remesas y si es superior a la unidad que se está dando un proceso de intensidad en el flujo de remesas. De acuerdo con este índice, Chiapas pasa de no tener intensidad en el flujo de remesas en 1995 (0.30) a tener un indicador que revela la importancia que adquieren las remesas a partir del año 2001 (1.53), teniendo en 2006 un índice de 2.14 (gráfica 7).

También se puede establecer que en relación con el comercio exterior y la inversión extranjera directa (IED), las remesas en Chiapas son más importantes incluso que en otras entidades que reciben en términos absolutos mayor cantidad, debido al pequeño tamaño de su economía, la escasa diversificación de sus exportaciones y el poco interés que tiene para la atracción de IED.

La IED en Chiapas es insignificante y las remesas llegan a representar en 2006 el equivalente a 103 062.5 por ciento de la IED, cuando para México en ese mismo año representan apenas 120.1 por ciento (gráfica 8). Las magnitudes relativas son importantes y significativas. Lo mismo puede apreciarse en relación con las remesas como porcentaje de los salarios de sector formal de la economía. En Chiapas representan más del cien por ciento de los salarios, mientras que en México apenas representa la cuarta parte en 2005 y 2006 (gráfica 9).

Aquí habría que preguntarse ¿cuál sería el impacto sobre el mercado interno si las remesas no existieran? Obviamente, en Chiapas el impacto sería mayor en más de cuatro veces que en México, ya que Chiapas cuenta con un mercado interno muy reducido debido a que tiene el menor ingreso per cápita del país y un sector formal reducido casi al nivel de los empleados públicos, pues es el gobierno el empleador más importante del sector formal de su economía.

El hecho de que los migrantes mexicanos no aporten de manera importante en el circuito ahorro–inversión no significa que su actividad económica sea irrelevante vía el consumo. Además, el hecho de enviar dinero desde el exterior es, por sí mismo, una contribución al desarrollo del país (Márquez, 2007) y es importante para las cuentas externas, como hemos señalado anteriormente.

La entidad capta un monto de remesas promedio anual per cápita de 189 dólares, lo que asciende a 6.8 por ciento del PIB per cápita de Chiapas en 2006, mientras que lo que llegó al país constituyó 3.1 por ciento para el mismo año (gráfica 6). Por consiguiente, en Chiapas las remesas en relación al PIB representan más de cien por ciento con respecto a México.

Es cierto que parte de las remesas se destinan a productos importados o de otros lugares del país, pero se dinamiza la actividad económica en la entidad con esos ingresos, aunque existe el riesgo de que Chiapas se convierta en una entidad rentista, porque depende de transferencias públicas (gasto público) y privadas (remesas), que llegaron a representar en 2006 el equivalente a 35.1 por ciento del PIB de Chiapas (López, 2008). El peso que tienen las remesas en relación al gasto público es sensiblemente mayor en Chiapas que en México como país y es exactamente igual al que habíamos señalado en relación al PIB en donde las remesas para Chiapas tienen una mayor significación (gráfica 10).

Si analizamos la tasa de crecimiento de las remesas en dólares constantes10 con respecto al comportamiento de otros indicadores como el PIB per cápita (en pesos de 1993), vemos que éstas tienen un crecimiento superior a la media del país.

La gráfica 11 muestra que Chiapas tiene tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita inferiores a la media mexicana, pero supera con creces a la media del país en lo que a tasa de crecimiento de remesas se refiere.

La elevada tasa de crecimiento de estos recursos coloca a la actividad de remesas como el pilar fundamental de la economía chiapaneca desde la primera década de este siglo y al trabajo emigrado como el más productivo y dinámico del contexto laboral que involucra trabajadores chiapanecos. Ante la escasa IED y el poco dinamismo de los sectores productivos, como la producción de café, la actividad de las remesas se ha convertido en la más dinámica y responsable importante del aumento de la demanda interna por la vía del consumo, y por consiguiente, del crecimiento del PIB.

Debido a la importancia que revisten las remesas es necesario analizarlas a través de herramientas que nos permita un mejor acercamiento de lo que acontece con este indicador en relación al PIB. Consideramos que este instrumento es la regresión logarítmica, ya que permite transformar una curva en una línea recta. En otras palabras datos aparentemente no relacionados en una tendencia lineal pueden ofrecer un pronóstico para valores futuros con una certeza definida por el coeficiente R2.

Se trata de un modelo lineal simple con datos expresados en logaritmos, en el que la variable dependiente Y recoge la información relativa al PIB y la variable independiente X la referida a las remesas. Con todo lo anterior, la ecuación del modelo de regresión viene dada por:

con ambas variables expresadas en términos logarítmicos

Donde:

Entonces:

= 5.57491772

= 5.57491772

^x = 16.0355606

∑x = 96.2133635

∑x^2 = 1543.43896

∑y = 33.4495063

= 195.664544

= 195.664544

∑xy = 538.728684

b1 = [538.73 – (96.21)(33.45)/6] / [1543.44 – (96.21) ^2 /6]

b0=5.57–b1 (16.04)

Entonces tenemos que:

b1 = 0.2555

b0= 14.61

Por lo que obtenemos los siguientes resultados:

= 0.2555 x + 14.611

= 0.2555 x + 14.611

La bondad del ajuste se puede evidenciar con el R2 cercano a la unidad,11 lo que constata que la relación entre las tasas de crecimiento de las remesas y el PIB es proporcional durante todo el periodo, pues los incrementos de las remesas guardan una proporción constante respecto a los incrementos del PIB. Por lo tanto, podemos sostener que, durante los años analizados, cada incremento de 3.9 por ciento de las remesas (x) ha venido acompañado por un incremento de uno por ciento en el PIB (y), es decir, en Chiapas, las remesas han crecido a un ritmo casi cuatro veces superior al del PIB, manteniéndose esta proporción durante todo el periodo 1995–2006, dada la información disponible.

En el caso de México, el cual consideramos sin Chiapas, para no incurrir en una doble contabilidad, las cosas son relativamente diferentes, pues tenemos que el R2 es alto, pero menor que el de Chiapas, aunque también nos señala una alta correlación entre las variables.

Teniendo esto en cuenta, podemos sostener que cada incremento de 1.9 de las remesas (x) ha venido acompañado por un incremento de uno en el PIB (y), es decir, en México, las remesas han tendido a crecer a un ritmo dos veces más rápido que el PIB, mientras que en Chiapas aumentaban cuatro veces más rápido. Ello obedece a que el crecimiento de la economía mexicana ha sido superior al de Chiapas, pues la primera creció a una TCMA de 3.7 por ciento, mientras la segunda la hizo en 2.7 por ciento, y aun cuando el incremento de las remesas es inferior, pues en Chiapas crece en más del doble que en el país, las remesas han sido muy dinámicas y afectan positivamente al PIB de Chiapas, más que al de México.

Conclusiones

Las remesas en México tienen que interpretarse dentro del modelo económico neoliberal que el gobierno de México decidió seguir después de la crisis de la deuda de 1982, siendo reforzado en 1990 al implementar los dictámenes del Washington consensus. En años recientes, las remesas y el petróleo vienen determinando consistentes entradas en divisa, que obligan al Banco Central a intervenir comprando dólares. Banxico logra así evitar la apreciación nominal del peso (que sin embargo se sigue apreciando en términos reales), pero tiene que acumular reservas y esterilizar la mayor cantidad de base monetaria que se crea por el sector externo.

Paradójicamente, las remesas de los emigrantes mexicanos, obligados a buscar trabajo en otro país por la ineficacia del modelo económico neoliberal aplicado, sin proponérselo, se han convertido en un importante puntal del mismo modelo, y permiten, por medio de un cambio apreciado, mantener altos niveles de importaciones, y atraer capital extranjero. En este contexto se reduce la producción interna que compite con las importaciones y las exportaciones (del sector transable de la economía) se ven desplazadas por importaciones más baratas, por la apreciación del peso; por ello, el empleo, en el sector formal, no crece de acuerdo con las necesidades que se requieren.

Estudios recientes sobre el tema del desarrollo y el Banco Mundial concuerdan en que los vínculos al desarrollo no son los mismos en cada país, ni se mantienen constantes en el tiempo. A esta conclusión han llegado no sólo reconocidos expertos en temas de desarrollo como D. Rodrik de la corriente institucionalista, sino también R. Solow cuyo modelo de crecimiento ha sido utilizado por la corriente neoclásica para avalar las tesis del Washington consensus. El mismo consenso de Washington ya no existe. En una publicación del Banco Mundial (BM, 2006, citado por Rodrik, 2006, 974), se afirma que "...there is no unic universal set of rules...we need to get away from formulae and the search for elusive 'best practices':

En las dos décadas recientes, la pobreza ha disminuido como en ninguna época anterior en el mundo en términos absolutos, pero casi exclusivamente gracias a dos países (China e India) que han rechazado el paquete neoliberal para buscar un camino propio hacia el desarrollo económico.

Si el gobierno mexicano no toma en cuenta esta nueva realidad y no cambia su modelo económico, aumentará la emigración hacia Estados Unidos, las remesas también y el círculo vicioso señalado se agravará. Desde factor de equilibrio dentro del modelo actual, las remesas se pueden convertir en un elemento de ruptura que obligue a pensar en una estrategia de desarrollo distinta para el futuro.

En el caso particular de Chiapas, a partir del año 2002 tiene lugar un incremento considerable de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, lo cual constata fundamentalmente la EMIF. De esta forma, la década actual marca un cambio significativo en los patrones migratorios de los chiapanecos, así como en los montos de remesas que se captan en la entidad. El estado se ha convertido en una región expulsora neta de fuerza de trabajo, inicialmente hacia estados limítrofes, y recientemente hacia Estados Unidos.

Chiapas es un ejemplo concreto de la incapacidad del modelo neoliberal para incorporar las remesas como parte de un círculo virtuoso de crecimiento. No obstante que es una de las entidades que mayor cantidad relativa y absoluta recibe en el país, éstas no impactan significativamente más allá que el consumo corriente de los receptores. Como se ha señalado (gráfica 11), el PIB y el PIB per cápita crecen por debajo de la media del país; sin embargo, debido a la ausencia de políticas económicas adecuadas, éstas no impactan el tejido productivo, sesgan la producción hacia los sectores no transables, y ante la insuficiencia de oferta interna, los empleos que contribuiría a crear en Chiapas se crean en otros estados del país o del extranjero.

Las remesas se han convertido en un pilar fundamental de la economía chiapaneca, y el trabajo emigrado, en el más productivo y dinámico. Ante la reducida IED y el escaso dinamismo del sector agropecuario, las remesas se han convertido en importantes impulsores de la demanda interna por la vía del consumo y, por tanto, del incremento del PIB chiapaneco.

El modelo de regresión constata que la tasa de crecimiento de las remesas y la del PIB es proporcional durante el periodo estudiado (19952006). Con base en las evidencias podemos sostener que cada incremento de 3.9 por ciento de las remesas de Chiapas ha venido acompañado de un incremento del uno por ciento en el PIB estatal. La evolución de las remesas en Chiapas tiende a explicar en buena parte la dinámica del PIB de la entidad. Sin embargo, una disminución de las remesas, como la que se dio a partir de la crisis de 2008, puede tener el efecto contrario.

Bibliografía

ARROYO, J. y S. BERUMEN, 2000, "Efectos subregionales de las remesas de emigrantes mexicanos en Estados Unidos", en Revista Comercio Exterior, núm. 50. [ Links ]

BANCO DE MÉXICO, 2003, Informe anual 2002, México. [ Links ]

BANCO DE MÉXICO, 2006, Informe anual 2005, México. [ Links ]

BANCO DE MÉXICO, 2007a, Informe anual 2006, México. [ Links ]

BANCO DE MÉXICO, 2007b, Las remesas familiares en México, disponible en http://www.banxico.org.mx/documents/. [ Links ]

BID/FOMIN, 2003, Encuesta receptores de remesas en México, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Multilateral de Inversiones, realizada por Pew Hispanic Center y Bendixen & Associates. Encuesta coordinada por BID/ FOMIN, Miami. [ Links ]

BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, s/f, U.S. international transactions accounts data, disponible en http://www.bea.gov. [ Links ]

CANALES, A e I. MONTIEL ARMAS, 2004, "Remesas e inversión productiva en comunidades de alta migración a Estados Unidos. El caso de Teocaltiche, Jalisco", en Migraciones Internacionales, núm. 6. [ Links ]

CANALES, A. 2006, "Remesas y desarrollo en México. Una visión crítica desde la macroeconomía", en Papeles de Población, núm. 50, CIEAP/UAEM, Toluca. [ Links ]

CANALES, A. 2007, Las remesas en México. Mitos y realidades, ponencia presentada en Foro Internacional, Migraciones Internacionales y Perspectivas de Desarrollo en Chiapas, 23 al 25 de agosto del 2007, Chiapas. [ Links ]

COESPO, 2003, Índice chiapaneco de marginación 1990–2000, Consejo Estatal de Población/Gobierno del Estado de Chiapas, Chiapas. [ Links ]

CONAPO, 2002, Índice de intensidad migratoria México–Estados Unidos, Consejo Nacional de Población. México. [ Links ]

CORDEN, W. y J. NEARY, 1982, "Booming sector and de–industrialisation in a small open economy", en The Economic Journal, núm. 92. [ Links ]

EMIF, 2008, Indicadores de la encuesta sobre migración en la frontera norte de México, Encuesta de Migración de la Frontera Norte año 2007. [ Links ]

ESCOBAR, H., B. SOVILLA y J. LÓPEZ AREVALO, 2006, "Pobreza, desastres naturales y migración en la regiones Istmo–Costa, Sierra y Soconusco de Chiapas", en Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 70. [ Links ]

FOX, V. 2006, Sexto Informe de Gobierno, disponible en http://sexto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=6. [ Links ]

GARAVITO E., A. ROSA y B., RINO TORRES, 2004, "Migración e impacto de las remesas en la economía nacional," en Análisis Económico, núm. 41, vol. XIX. [ Links ]

HERNÁNDEZ LAOS, E. y J. VELÁZQUEZ ROA, 2003, Globalización, desigualdad y pobreza. Lecciones de la experiencia mexicana, UAM–I y Plaza y Valdés, en http://www.laopinion.com/primerapagina/?rkey, 26 de junio de 2006, México. [ Links ]

INEGI, 2008, Ingresos por remesas familiares por entidad federativa, varios años, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi–win/bdieintsi.exe/NIVR550390#ARBOL. [ Links ]

LÓPEZ ARÉVALO J, F., García Fernández, y G. CÓPORO, 2007, "Chiapas y las remesas", en Chiapas, la paz en la guerra, UNAM–Ecosur y Editorial Comuna, México. [ Links ]

LOZANO, F., 2004a, Tendencias actuales de las remesas de migrantes en América Latina y el caribe: una evaluación de su importancia económica y social, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Seminario Regional: Remesas de Migrantes: ¿Una alternativa para América Latina y el Caribe?, Venezuela. [ Links ]

LOZANO, F., 2004b, "Tendencias recientes de las remesas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos", en Center for U.S.–Mexican Studies, disponible en http://repositories.cdlib.org/usmex/lozano_fernando. [ Links ]

MARISCAL, Á., 2005, "Intentan frenar la ola migratoria de chiapanecos hacia Estados Unidos", en La Jornada, 20 de diciembre. [ Links ]

MÁRQUEZ, H., 2007, "Migración y desarrollo en México: entre la exportación de la fuerza de trabajo y la dependencia de las remesas", en Región y Sociedad, vol. 19, núm. 39. [ Links ]

MENDOZA COTA, J. E. y C. CALDERÓN VILLAREAL, 2006, "Impacto regionales de las remesas en el crecimiento económico de México", en Papeles de Población, octubre–diciembre, núm. 50, CIEAP/UAEM, Toluca. [ Links ]

NOVELO, F., 2006, Hacia la economía política de las migraciones México–Estados Unidos, Universidad Autónoma de México, México. [ Links ]

RODRIK, D., 2006, "Goodbye Washington consensus, hello Washington confusion? A review of the world bank's economic growth in the 1990s: learning from a decade of reform", en Journal of Economic Literature, vol. 44. [ Links ]

SALAS, C., 2007, "Empleo y trabajo en México, 2001–2006. Un balance inicial", en Revista Trabajo, año 3, núm. 4. [ Links ]

SALINAS, C., 2008, La década perdida 1995–2006: Neoliberalismo y populismo en México, Debate. México. [ Links ]

SER, 2007, Matrículas consulares de alta seguridad, Base de datos Secretaría de Relaciones Exteriores, México. [ Links ]

SOVILLA, B., J. LÓPEZ y H. ESCOBAR, 2009, "Crisis económica y flujos migratorios internacionales en Chiapas", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 207. [ Links ]

SRE–INM, 2005, Reporte del Programa Piloto de Repatriación Voluntaria al Interior 2005, 12 de julio de 2004–30 de septiembre 2004. [ Links ]

TRUAX, E., 2006, "La esperanza se llama El Sásabe", en La Opinión, Los Ángeles. [ Links ]

TUIRÁN, R., J. SANTIBAÑEZ y R. CORONA, 2006, "El monto de las remesas familiares en México: ¿mito o realidad?", en Papeles de Población, octubre–diciembre, núm. 50, CIEAP/UAEM, Toluca. [ Links ]

USA, 2008, Treasury bonds interest rate, disponible en http://perotcharts.com/2009/01/average–interest–rates–on–us–treasury–securities2, consultado el 5 de enero 2009. [ Links ]

1 El multiplicador de las remesas es: c/(1–c+m), entonces: ΔY = ΔR*c/(1–c+m), donde: c=propensión marginal al consumo, m = propensión marginal a importar, ΔR = incremento de las remesas, ΔY=variación del ingreso. Hay que notar que el efecto multiplicador no se da con el nivel absoluto o stock (R), sino sobre la variación (flujo), o sea AR. El efecto multiplicador es negativo si, como ocurre en 2007, las remesas se reducen a pesar de que su monto se mantenga elevado. Es el caso también de 2008 y 2009.

2 Respecto al crecimiento exponencial de las remesas en los años recientes hay diferencias evidentes entre los datos de BEA y Banxico, principalmente de 2003 a 2007, pues el segundo tiene cifras considerablemente más altas (gráfica 1).

3 De acuerdo con Enrique Hernández Laos y Jorge Velázquez Roa (2003), existe un debate acerca de los problemas para homogenizar las cifras de ingresos de los hogares, los cuales por lo general no son compatibles con los agregados que reportan las cuentas nacionales, ya que presentan un alto grado de subreporte. Lo mismo ocurre con los censos de población y vivienda, debido a que el ingreso no es desagregado por componentes —remuneraciones salariales, autoempleo, ganancias de capital, ingresos en especie, etc— y, en general, registra muchas personas que reciben cero ingresos, lo que hace sospechar que esta fuente no capta adecuadamente la variable 'ingreso'. Es decir, tales encuestas presentan información del ingreso de los hogares muy inferior a la que se encuentra implícita en los agregados económicos del sistema de cuentas nacionales (Hernández y Velázquez, 2003). Cuestionamientos similares con relación a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y ENOE se pueden ver en Carlos Salas (2007).

4 Las encuestas mencionadas no son representativas a nivel estatal (como señalan los mismos autores); la única fuente utilizable es la encuesta contenida en el Censo de Población del 2000, pero no se pueden comparar las remesas enviadas a Chiapas en 2005 con la migración internacional de la entidad en el 2000, pues el fenómeno migratorio se ha intensificado en Chiapas precisamente en los últimos años después de los huracanes Mitch y Stan como han documentado investigaciones recientes (Escobar, Sovilla y López Arévalo, 2006) y la misma EMIF. En este aspecto es importante señalar que la crisis de 2008 y 2009 afectó el mercado de trabajo de Estados Unidos y, consecuentemente, modificaron los flujos migratorios y el envío de remesas, pero este punto escapa al objetivo de este trabajo

5 La tasa de cambio real es la relación entre el índice de precios de los productos internos 'no transables' y de los productos nacionales 'transables', es decir, cotizados en los mercados internacionales y expuestos a la competencia externa.

En el modelo de Corden y Neary, con la movilidad de un solo factor productivo (el trabajo), hay tres sectores, dos abiertos a la competencia internacional (el energético y el manufacturero) y uno protegido (los servicios). Los autores suponen que hay un aumento en los ingresos en moneda fuerte en un sector 'transable' (en México podría ser el petrolero) que 'desplaza' el sector manufacturero, provocando una desindustrialización directa y una indirecta. Al inicio, la demanda de trabajo aumenta en el sector energético que atrae trabajadores tanto del sector manufacturero como de los servicios (desindustrialización directa). Sucesivamente, con el aumento de los precios en los servicios y la apreciación del tipo de cambio real, también aumenta la demanda de trabajo (y el salario) en este sector, que ocasiona otra salida de trabajadores del sector manufacturero (desindustrialización indirecta). En conclusión, el boom energético causa una contracción del sector manufacturero, en la producción y el empleo, y una apreciación real del tipo de cambio.

6 Si aplicamos el PPC (principio de la paridad de compra), la tasa de cambio nominal debería variar para compensar el diferencial inflacionario del país con respecto al resto del mundo.

7 Aunque Salinas (2008) se empeñe en decir que él no fue el neoliberal sino Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en su libro auto–exculpatorio La década perdida, 1995–2006. Neoliberalismo y populismo en México.

8 Hay que señalar que Oaxaca comenzó antes que Chiapas a expulsar flujos de migrantes internacionales y que tuvo participación en el plan bracero.

9 La PEA está subestimada porque en 2006 se considera la población mayor de 14 años, y en 1980, la de 12, lo cual quiere decir que la tasa de crecimiento fue mayor.

10 Aquí tomamos el índice del deflactor implícito de las exportaciones de Estados Unidos para ver qué es lo que, en promedio, esas remesas pueden comprar en ese mercado, 2000=100.

11 Según el modelo planteado, la evolución de las remesas en Chiapas explica hasta 99 por ciento de la dinámica del PIB. En parte, la obtención de este resultado se debe al hecho de que las variables estén expresadas en niveles, y no en tasas de variación, así como a la utilización de un número muy reducido de observaciones, únicamente seis; además, con periodicidad irregular (para el periodo 2001–2006, en el que se dispone de casi la totalidad de las observaciones, el R2 se reduce hasta 0.9362). No obstante, a la vista del gráfico adjunto y de la información cualitativa disponible para el periodo 1995–2001, nada indica que en ese intervalo de tiempo la relación entre los ritmos de crecimiento de ambas variables fuese muy distinta de la que se ha descrito.

Información sobre los autores:

Jorge LÓPEZ ARÉVALO. Es miembro del SNI. Docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Recientemente ha publicado: "Chiapas: un estado emergente en la migración laboral internacional", en Una agenda en transición, reflexiones desde las ciencias sociales, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. En coautoría con Francisco García Fernández y Gonzalo Cóporo Quintana. La globalización neoliberal en Chiapas, publicado por la dirección editorial de la Unach, 2007; y "La crisis estructural de la economía cubana en los 90 y 2000: una interpretación heterodoxa", en Revista Iberoamericana, Universidad Sophia, Japón. vol. XXXII, núm 1, en coautoría con Francisco García Fernández y Bruno Sovilla, 2010.Correo electrónico: jalachis@hotmail.com,

Bruno SOVILLA SOGNE. Es maestro y doctorante en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Publicaciones recientes: "Políticas económicas y comerciales en economías dependientes", en Revista de Economía de la UADY, diciembre 2007; y "La crisis estructural de la economía cubana en los 90 y 2000: una interpretación heterodoxa", en Revista Iberoamericana, Universidad Sophia, Japón, vol. XXXII, núm. 1, en coautoría con Francisco García Fernández y Jorge López Arévalo, 2010.Correo electrónico:brunosov@yahoo.it

Francisco GARCÍA FERNÁNDEZ. Doctor, miembro del SNI. Es docente e investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Publicaciones recientes: Chiapas: un estado emergente en la migración laboral internacional, en coautoría con Jorge López Arévalo y Gonzalo Cóporo Quintana, 2008. Una agenda en transición, reflexiones desde las ciencias sociales, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. "Remesas familiares y trabajo emigrado" en Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 13, núm. 20, 2008. "Estado de la gestión del conocimiento en dos grupos de empresas del estado Carabobo y el estado Tamaulipas", en Intangible Capital, vol. 6, núm. 2, Universidad Politécnica de Cataluña en coautoría con Ana Cordero Borjas, 2010. "La crisis estructural de la economía cubana en los 90 y 2000: una interpretación heterodoxa", en Revista Iberoamericana, Universidad Sophia, Japón, vol. XXXII, núm. 1, en coautoría con Jorge López Arévalo y Bruno Sovilla, 2010. Correo electrónico: ffernandez@uat.edu.mx