Introducción

La pesca, la caza y la recolección son tan antiguas como la propia existencia del ser humano. Estas actividades extractivas tienen como objetivo primario la alimentación. La pesca se produce en el medio acuático y en ella predomina el factor naturaleza “pues los seres que habitan en el agua se forman sin que medien trabajos ni inversiones humanas (salvo en una pequeña proporción)” (Bottemanne, 1979, pp. 17-19). México reglamenta dicha actividad por la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable; su artículo cuarto la describe como “acto de extraer, capturar, recolectar o cultivar, por cualquier procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua, así como los actos previos o posteriores relacionados con ellas” (Ley general de pesca y acuicultura sustentables, 2015). Si se considera esta definición, la pesca posee una dimensión temporal, territorial, biológica, social, legal y económica que la convierte en objeto de una amplia variedad de campos de investigación. Las perspectivas se multiplican en función de la metodología aplicada.

La historia y la geografía se complementan por igual en el análisis de los procesos (dimensión histórica) territoriales (dimensión geográfica), entendidos estos como el conjunto de acciones, fruto de las actividades económicas, que modifican el espacio físico a lo largo del tiempo. Además de los procesos, es conveniente considerar la dimensión tangible de toda actividad económica, y por tanto, los lugares y las infraestructuras que constituyen las estructuras espaciales (Buch-Hanson y Nielson, 1985). En esta investigación se evoca el concepto de organización territorial de la economía (Kostrowicki, 1975), es decir, la combinación de procesos y estructuras espaciales como idea dinámica de eventos pasados y actuales, y su transformación constante. Los procesos son generados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, creando y modificando las estructuras espaciales (Abler, Adams, y Gould, 1972). En la estructura construida –voluntariamente o no– se proyectan espacialmente los diversos elementos de las actividades económicas (George y Estébanez, 2007).

A pesar de que desde un punto de vista tanto historiográfico como geográfico la pesca es una de las labores rurales más importantes de los litorales mexicanos, ha tenido poco protagonismo.1 Cierto, esta situación se intenta revertir. Precisamente la historia ambiental o ecohistoira y aquella que se ocupa de lo cotidiano son las que más están incrementando la historiografía haliéutica. En relación con la primera, sobresalen las investigaciones de Cariño (1995), Cariño y Monteforte (2008), Ortega y Cariño (2014), Ponce (2008), Revollo y Sáenz-Arroyo (2012). Sus publicaciones versan sobre el funcionamiento de agrosistemas, como el oasis, o bien reconstruyen los aprovechamientos del mar como el perlero o el abulonero. Al respecto, la península de Baja California es uno de los espacios geográficos mexicanos más estudiados.

Asimismo, las cooperativas pesqueras más antiguas de México –algunas de las cuales datan de la segunda mitad de la década de 1930– en un ejercicio de recuperación de su memoria, han encargado monografías a investigadores locales que han realizado una destacada labor de recopilación de información escrita y oral (Arce y Liera, 1998; Redona, 2013; Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California, 2002). La academia empieza a hacerse eco de esta demanda y, como resultado, se asiste a un nuevo grupo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado que les ofrecen respuestas (Cota, 2010; Gavito, 2011; Piña, 2014). También deben considerarse las publicaciones de los cronistas locales. Estos trabajos se insertan plenamente en la historia de la vida cotidiana, la cual tiene como fin el estudio de las actividades de la gente corriente (Castells, 1995). En este sentido, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California contribuye a enriquecer la historiografía haliéutica. Prueba de ello son los estudios que publican en las memorias de sus ciclos de conferencias. Desafortunadamente, ninguna revista de historia mexicana ha dedicado hasta la fecha un número monográfico al mundo pesquero, lo que sí ha acontecido en otros países, como España (Historia Agraria, 28, 2002), aunque hace ya quince años.

En relación con la geografía mexicana, los estudios pesqueros también son escasos. En esta particular línea de investigación son fundamentales los trabajos de Villerías (2009), Villerías y Sánchez (2010), Yurkievich y Sánchez (2016) y Campos (2017), que con la metodología que proporciona la estructura territorial, investigan en la Costa Chica de Guerrero, Guaymas (Sonora) y la Laguna de Términos (Campeche). Paralelamente, Crespo-Guerrero (2016) indagan sobre la organización económica y territorial pesquera en la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno (Baja California Sur). Morales (2015), sin subestimar lo territorial, ha tratado los conflictos socioambientales vinculados a la pesquería del pulpo en Celestún (Yucatán).

En el siglo xxi, la pesca mexicana ha visto acrecentadas sus investigaciones desde la esfera antropológica, sociológica, legal y económica. La presente investigación las consideró por medio de las siguientes publicaciones: Alcalá (2003), Bracamonte y Méndez (2015a y 2015b), Fraga, Arias y Angulo (2006), Cifuentes-Lemus y Cupui-Magaña (2001), Cortés, Poncey y Ángeles (2006), Covantes y Beraud (2011), Danemann y Ezcurra (2008), Díaz-Uribe et al. (2013), Figueroa (2015), Latapí (2014), Gómez (2008), López (2004), Marín (2000); Muñoz, Villerías y Tello (2012); Ojeda y Ramírez (2012), Ramírez et al. (2011), Toledo y Bozada (2002), Valdez (2014), Valdez y Galindo (2013) y Villerías, Fraga y Arce (2015).

En el ejercicio metodológico que reúne historia y geografía económica, se propone reconstruir los procesos territoriales (1850-1976) desarrollados por la actividad pesquera en la zona Pacífico Norte ubicada en el municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur. La organización económica fundamental en el desarrollo territorial –cuya máxima expresión radica en el sistema de poblamiento de la zona Pacífico Norte– es la cooperativa. Diversos ámbitos de conocimiento se interesan en el estudio del cooperativismo pesquero en la península de Baja California. En algunos casos no es el sujeto principal, sino que se aborda sólo tangencialmente (Alcalá, 2003; Breton et al., 1985; García, 1959; Gavito, 2011; Groot, 1982; Herrera, 1981; Le Bail, 1984; Piña, 2014; Valenzuela, 2012).

La zona Pacífico Norte ha sido investigada desde la biología marina (Arce, 2015; Cota, 2010), la historia(Cariño y Monteforte, 2008; Nishikawa, 2004; Revollo y Sáenz-Arroyo, 2012; Trujillo, 2002; Valle, 2008; Velázquez, 2007), el derecho (González, 1994; Herrera, 1981), los estudios culturales (García, 2009; Piña, 2014), y los políticos (García, 1959; Gavito, 2011). Sin embargo, queda en evidencia la inexistencia de trabajos geográficos que hayan considerado la actividad económica pesquera desde un posicionamiento histórico.

Por tanto, ¿cuál es el origen y la consolidación de las cooperativas pesqueras de la Pacífico Norte? Dicha cuestión se responderá por medio de los procesos territoriales. La revisión bibliográfica fundamenta la contextualización en el tiempo y el espacio del objeto de estudio. El análisis temporal se inicia a mediados del siglo xix, cuando manos extranjeras valorizan y explotan ciertos aprovechamientos marinos. Continúa en el siglo xx, con la política posrevolucionaria mexicana que se propuso recuperar los recursos nacionales y desarrolló la figura de la cooperativa.

La información histórica como primer apoyo de la investigación está reforzada con datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Para obtenerlos, se efectuaron tres salidas de campo. La primera estancia transcurrió entre el 25 de mayo y el 15 de junio de 2015; la siguiente, del 16 al 26 de julio del mismo año (Crespo-Guerrero, 2016), y la última, del 10 al 18 de diciembre de 2016.

Los datos cuantitativos actuales (número de permisos de pesca, unidades económicas, datos cartográficos de zonificación, entre otros) fueron aportados por el director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el subdirector de la Comisión Nacional de Pesca en Baja California Sur, el subdirector y el jefe de departamento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y la Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre. Sin olvidar la información facilitada por los responsables de las ocho cooperativas pesqueras que operan en la zona de estudio. Las entrevistas a pescadores y cooperativistas proporcionaron los datos cualitativos. Estos elementos de la historia oral aportan información primordial no recogida en otro tipo de soporte. La praxis mostró la organización de la actividad pesquera, los procesos económicos que se desarrollan, las experiencias de las personas que la practican y las políticas de los gestores de las sociedades cooperativas.

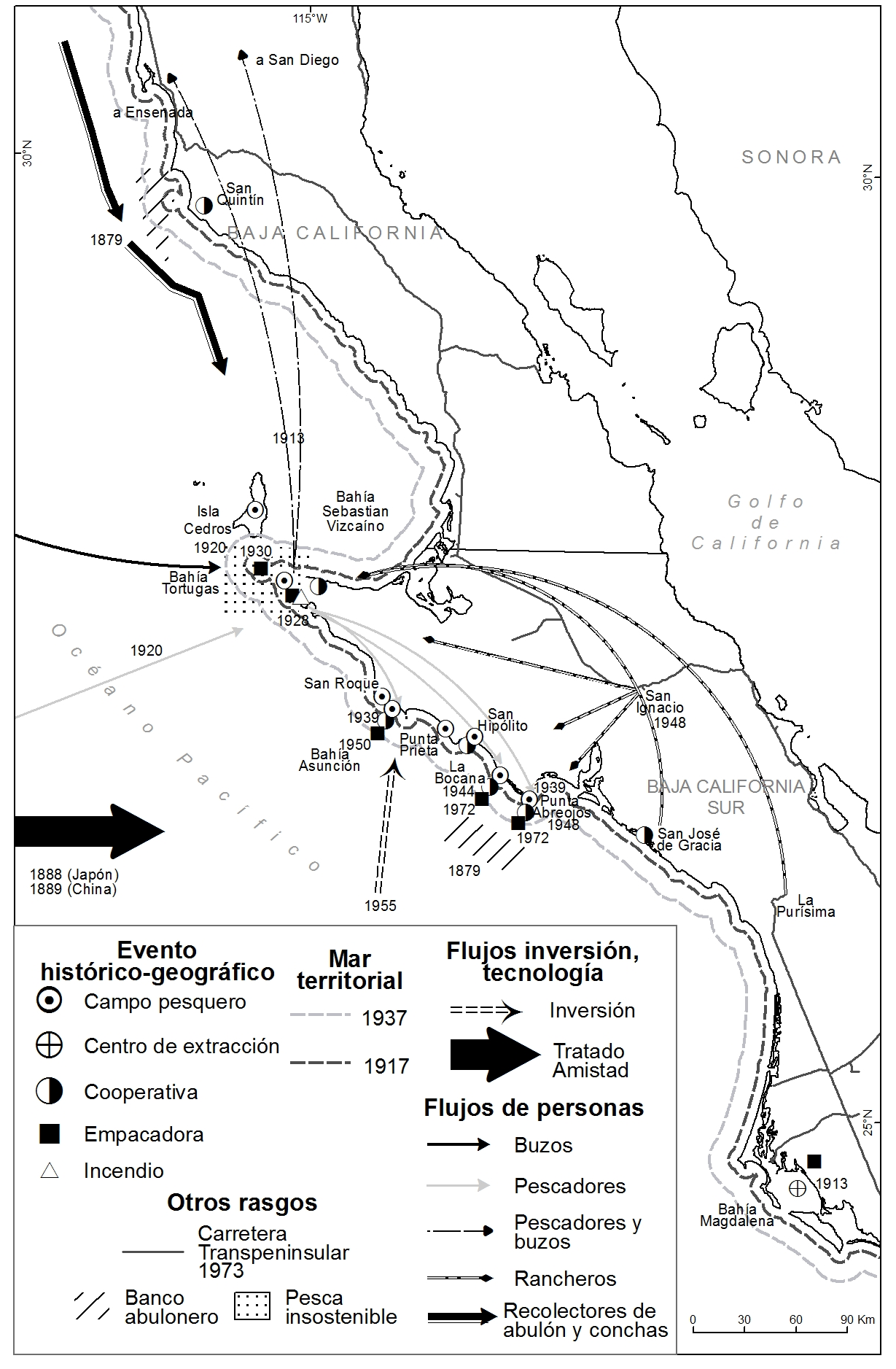

Los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica y el trabajo de campo se han expresado en la correspondiente propuesta cartográfica (véase mapa 4), que representa el análisis territorial de la distribución de los acontecimientos relacionados con la actividad pesquera y sus estructuras, procesos tratados en la investigación.

Características de la zona de estudio

El estado de Baja California Sur ocupa la mitad meridional de la península de Baja California, entre los paralelos 22 y 28. Es una de las entidades federativas más jóvenes de los Estados Unidos Mexicanos, al constituirse como estado el 8 de octubre de 1974. Posee la mayor extensión litoral de México: 2 131 km (19.2%). Casi siete de cada diez kilómetros de su costa están bañados por el océano Pacífico, el resto por, las aguas del golfo de California o mar de Cortés. Su amplitud litoral contrasta con unas condiciones climáticas difíciles para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Predomina un clima muy seco (BWh) en 92% de su territorio; el promedio anual de las precipitaciones no llega a los 200 mm. Además, la evapotranspiración es acusada y la temperatura media anual se ubica entre 18 y 22 ºC.

Baja California Sur se organiza en cinco municipios. La zona de estudio está emplazada en el de Mulegé, que ocupa la posición más septentrional (véase mapa 1) y es el más extenso (3 177 200 ha) pero el segundo con menor población (casi 60 000 habitantes). Sus 1.9 hab/km2 lo convierten en el menos densamente poblado del estado. Los muleginos viven distribuidos en 459 localidades. Otro dato relevante es que 40.3% de los 7 466 pescadores de Baja California Sur trabaja en el municipio de Mulegé (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010).

Fuente: elaborado por Víctor Ríos del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.

Mapa 1 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA PACÍFICO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (MÉXICO)

En este particular confín, el 30 de noviembre de 1988 se decretó el área natural protegida con mayor superficie de México: la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, con 2 546 790 ha, un área que significa 10% del espacio administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De la reserva, 12% (287 787.30 ha) se extiende por el golfo de California (área marítima oriental) y el océano Pacífico (área marítima occidental). Por lo tanto, El Vizcaíno es la única área natural protegida mexicana de naturaleza marítimo-terrestre bañada por dos grandes masas de agua.

La superficie terrestre de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno abarca siete de cada diez hectáreas del municipio de Mulegé (véase mapa 2). Al norte de la reserva se emplaza otra, la Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre, que fue declarada zona de refugio para ballenas en 1972, ampliada en 1980 y convertida en reserva en 2000. Sin embargo, sus casi 80 000 ha no dispusieron de un programa de manejo hasta agosto de 2016. La gestión de estas áreas naturales protegidas la lleva a cabo el personal del área natural protegida El Vizcaíno.

Fuente: elaborado por Víctor Ríos del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, con base en notas de trabajo de campo de 2015 datos proporcionados por la Comisión Nacional de Pesca y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Mapa 2 DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PESCA COMERCIAL RIBEREÑA EN LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EL VIZCAÍNO Y OJO DE LIEBRE

Para una mejor organización, la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno subdividió las aguas de las dos áreas naturales protegidas en cuatro zonas de pesca. Una sola está situada en el golfo de California y se denomina Santa Rosalía o Golfo (con 115 km de costa). Las otras tres se localizan en el océano Pacífico: Esteros y Laguna de San Ignacio (260 km de línea de costa); zona Pacífico Norte, emplazada entre las bocas de las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio (453 km), y Complejo Lagunar Ojo de Liebre (243 km), que está integrado por tres espacios lagunares: Guerrero Negro, Manuela y Ojo de Liebre (véase mapa 2).

Los principales núcleos de población de la zona Pacífico Norte son: Bahía Tortugas (2 671 habs.), Bahía Asunción (1 484 habs.), La Bocana (967 habs.), Punta Abreojos (788 habs.), Isla Natividad (302 habs.), Punta Prieta (183 habs.), San Hipólito (73 habs.) y Punta Eugenia (19 habs.). Apenas representa 11% de la población del municipio. Sin embargo, posee 34% de las 2 533 embarcaciones por recurso pesquero del término de Mulegé. Prácticamente toda la población de la zona Pacífico Norte está vinculada al sector haliéutico por medio de las ocho sociedades cooperativas de producción pesquera y dos pequeños empresarios (asentados en Bahía Tortugas y cuya actividad económica es muy modesta).

Cada una de las cooperativas dispone de mar concesionado y entre todas capturan abulón, caracol, langosta, pepino de mar, pulpo y especies de escama, por ser, en su mayoría, especies de alto valor económico (véase mapa 2). El sector cooperativista se rige por los principios de la legislación vigente. Cada cooperativa tiene como máximo órgano de representación una asamblea, que elige una mesa directiva constituida por un presidente, un secretario de previsión social, un secretario de vigilancia y otro de conciliación y arbitraje. Las cooperativas se agrupan en una federación que exporta 90% de su producción a los mercados asiáticos, norteamericanos y europeos. Desde 2004, disponen de la distinción Pesca Sostenible Certificada, que reconoce las pesquerías artesanales de base comunitaria con buenas prácticas en el manejo de los recursos renovables. Cuentan con plantas de hielo, procesado, enlatado y laboratorios de acuicultura, además de oficinas de exportación en Ensenada (el gran puerto de Baja California). Invierten la parte de los beneficios que la asamblea determine en vigilancia, infraestructuras para sus localidades; también en becas de educación superior para los hijos de los trabajadores, atención médica, seguros de jubilación, actividades deportivas y culturales, entre otras acciones de beneficio social. Dos cooperativas ya han diversificado su cartera de negocios hacia el ecoturismo –avistamiento de ballenas y aves, actividades deportivas y paseos por los ecosistemas costeros– y las otras preparan proyectos de similar naturaleza (Crespo-Guerrero y Jiménez-Pelcastre, 2016). Sin duda, el cooperativismo pesquero de la zona Pacífico Norte representa el paradigma mexicano de un exitoso desarrollo rural.

Los intereses extranjeros sobre los recursos pesqueros (1850-1917)

Los orígenes contemporáneos de la actividad pesquera a pequeña escala en la zona Pacífico Norte de Baja California Sur se remontan a mediados del siglo xix. Están vinculados a la recolecta de abulón (oreja de mar o Haliotis) y a un grupo foráneo: el chino, que llegó a mediados del siglo xix a Estados Unidos para trabajar en la construcción de las vías del ferrocarril y las minas de California. Pronto tuvo conocimiento de la existencia de abulón –molusco muy apreciado en China– en las costas californianas. En México, esta época coincide con la conformación del Ministerio de Fomento (1853), que elaboró estadísticas y entre cuyas atribuciones se encontraba la pesca. Con el fin de estimular las actividades pesqueras, dicho ministerio otorgó concesiones muy liberales (Groot, 1982).

En la búsqueda de nuevos bancos abuloneros y con embarcaciones construidas al modo tradicional, la población china llegó a las aguas de la península de Baja California y la isla de Cedros (Revollo y Sáenz-Arroyo, 2012). Los chinos iniciaron la explotación de abulón en la zona intermareal (Pahissa, Zepeda y Novelo, 1982). Utilizaban unas pequeñas embarcaciones desde la cuales se valían de unas largas pértigas con cuña al final para separar el abulón de su sustrato. Aquellos pescadores crearon una próspera industria y abrieron nuevos canales comerciales hacia los mercados orientales. La localidad estadunidense de San Diego se convirtió en el centro de operaciones (Mateus, 1986).

A pesar de sus técnicas rudimentarias y las primeras disposiciones para regular las pesquerías (1872), las capturas eran elevadas. En 1879, las autoridades mexicanas registraron 127 ton de abulón seco y 636 ton de concha (García, 2009). Al año siguiente y con el fin de controlar las extracciones de abulón sudcaliforniano, México estableció un consulado en San Diego. Desde allí expedieron un nuevo permiso anual por embarcación, que costaba 60 dólares.

En 1883 el presidente Manuel González inspeccionó la costa bajacaliforniana a fin de identificar su potencial pesquero. Observó que la recolección de la oreja de mar se realizaba sin ningún tipo de normas. Algunos documentos de la Secretaría de Fomento datados en aquel año y reproducidos en Revollo y Sáenz-Arroyo (2012) expresan la preocupación de las instituciones públicas por el futuro del Haliotis (texto traducido del inglés): “Le pido que proporcione a este Departamento tanta información detallada como le sea posible sobre la existencia de un marisco llamado abulón, que se pesca en la costa occidental de la península. Se dice que la pesca de abulón se lleva a cabo de una manera tan inadecuada que podría llevar a su extinción. El Departamento espera que haga todo lo posible sobre este asunto (Secretaría de Fomento, 1883)” (Revollo y Sáenz-Arroyo, 2012, p. 108).

A finales del siglo xix, 77% de los aproximadamente 62 000 chinos residentes en Estados Unidos vivía en California (Takaki, 1998). Los episodios registrados en aquel estado en contra de la población asiática se habían multiplicado. En 1882, se suprime el tratado de Burlingame-Seward, que había favorecido la llegada de mano de obra china a Estados Unidos. Tres años más tarde, el Congreso estadunidense aprobó la primera ley que la prohibió y que estuvo vigente hasta 1943 (Taylor, 1994). Esta situación contrasta con la firma del tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y China de 1889, que indudablemente tuvo que favorecer los intercambios comerciales.

La literatura no es clara al respecto, pero recién estrenado el siglo xx, México prohibió la captura de abulón salvo en aguas profundas. Los pescadores chinos, que no dominaban las técnicas de buceo, abandonaron la pesquería. Al poco tiempo, en diciembre de 1902, se aprobó la Ley de Bienes Muebles e Inmuebles de la Nación, que fue el primer boceto normativo del sector. La ley declaró bienes de dominio público y uso común dependientes de la federación: el mar territorial hasta tres millas, las playas del mismo, la zona marítima terrestre de 20 m de anchura contiguas a las playas, las bahías, las ensenadas, los ríos y los esteros navegables (Malpica, 2002). También estableció que la pesca en mar territorial y el buceo de perlas quedaban sujetos a las disposiciones legales y a los reglamentos administrativos del ejecutivo federal (Cariño y Monteforte, 2008).

Curiosamente, unos meses antes de la promulgación de aquella ley, un grupo de empresarios estadunidenses obtuvo del gobierno federal la concesión exclusiva, en la costa del golfo de California y el Pacífico, de las especies: tiburón, jaiba, camarón, langosta, pulpo, puerco marino, foca, ballena, y cualquier clase de pescado, tortuga y vegetación marina que arrojara el mar a la playa. Todo eso estaba libre de impuestos, con la única condición de establecer una fábrica de conservas y permitir la pesca de autoconsumo a los lugareños (Cariño, 1995).

Aquellas decisiones políticas coinciden en el tiempo con el contrabando de mano de obra asiática. Las embarcaciones ribereñas servían también para trasladar a indocumentados a territorio estadunidense desde México. Las autoridades no deseaban dar pretexto a Estados Unidos para que este se anexionara la península de Baja California (Taylor, 1994). La nueva legislación pesquera, al limitar el acceso de los recolectores chinos al recurso abulonero, también frenó sus intercambios comerciales y dificultó indirectamente el contrabando de personas en esta zona.

En 1908, la Compañía Internacional de Pesquerías de México (establecida en la ciudad de Ensenada) obtiene la concesión para procesar y comercializar el abulón en el puerto de San Diego. Sus responsables, Próspero y Aurelio Sandoval, contactan con el japonés Masaharu Kondo2 –técnico de pesca e inversionista a quien los Sandoval habían conocido poco antes en Los Ángeles–, a fin de interesarlo por los recursos pesqueros de la península de Baja California (Nishikawa, 2004). Cuatro años después, Kondo regresa con financiamiento, así podría abrir su propia compañía en California y asociarse con los hermanos Sandoval para trabajar la langosta en una planta que tenían en isla Margarita, actual estado de Baja California Sur (García, 2009). Tras realizar varias expediciones a las costas bajacalifornianas, los intereses del japonés se dirigen hacia el abulón (Velázquez, 2007). Ese mismo año, el estado mexicano y Kondo firman el primer contrato de concesión de productos marinos en varias zonas de la península.

En 1913, el empresario japonés realiza las primeras pruebas de captura de abulón y contrata a catorce mexicanos con el objeto de crear un centro de extracción y procesado en Bahía Magdalena. Pronto instala tres campamentos pesqueros3 en cabo San Roque, isla de Cedros y Bahía Tortugas, también llamada puerto San Bartolomé, este último semipermanente (Nishikawa, 2004). Gracias a las facilidades que ofrecía el tratado de Amistad, Comercio y Navegación –firmado entre Japón y México en 1888–, adquiere tecnología y mano de obra cualificada de su país. Kondo contrata a 43 japoneses especializados en el buceo, la conservación y la industria de abulón. Este grupo que llega al campamento en Bahía Tortugas a bordo del Chitose Maru fue conocido como los buzos de los barriles de sake, pues las barricas vacías de aquel licor de arroz funcionaban como boyas indispensables para la seguridad en la inmersión a pulmón. Otro método fue la utilización de una caja de madera con un cristal en su base, que permitía ver el fondo del mar más nítidamente; después, mediante una caña de bambú con un gancho en la punta, se extraía el abulón, alrededor de una tonelada por persona al día (García, 2009). La técnica de los barriles de sake pronto fue sustituida por el buceo con escafandra, que posibilitó la captura de abulón en aguas más profundas (Camacho, 1976). Cada buzo podía extraer de cinco a seis toneladas por día (Trujillo, 2002). La carne de abulón era secada con sal de mar para después ser trasportada a los puertos estadunidenses y desde allí a los mercados asiáticos.

La necesidad de más trabajadores obligó a los japoneses a buscar entre los habitantes locales. Los encontraron en la localidad de San Ignacio –la más cercana y poblada a las zonas de pesca– y en los ranchos de los alrededores. Aquella población vivía difícilmente de la recolección de dátiles, leña, higos y algunas uvas, además de la pobre ganadería caprina y la producción de leche y queso. Los asiáticos los emplearon para que recolectaran abulón y pronto les enseñaron las técnicas de buceo (Piña, 2014). También desempeñaron diversas actividades como la selección de conchas para la elaboración de objetos artesanales y el aprovechamiento de las branquias y las tripas de los moluscos, ingredientes básicos en la elaboración de un estofado llamado tsukudani (Velázquez, 2007), una exquisitez culinaria que se recuerda entre la población de edad avanzada con cierta aversión, pues en su elaboración es fundamental un determinado grado de putrefacción.

El acopio de la oreja de mar tenía lugar de marzo a julio. En la época de veda, los trabajadores nipones partían a Ensenada y San Diego, mientras los locales regresaban a San Ignacio o a sus ranchos. Algunos japoneses y varios mexicanos preferían permanecer en Bahía Tortugas y así capturar langosta (se les aprovisionaba con barriles de agua y víveres).

Este periodo finalizó con la aprobación de la Constitución Política de 1917. El nuevo marco legal propició la recuperación nacional de los recursos naturales. Atrás quedó una etapa en que los intereses extranjeros valorizaron la riqueza de los recursos pesqueros de la zona Pacífico Norte. La recolección de abulón fue la de mayor impacto territorial, al promover movimientos migratorios temporales de rancheros de San Ignacio hacia los campos pesqueros de Bahía Tortugas y San Roque. La inversión extranjera se concretó con la incorporación de mano de obra cualificada que introdujo nuevas técnicas e infraestructuras. El comercio internacional, centralizado en San Diego, se orientó mayoritariamente a los mercados asiáticos.

Del dominio japonés al cooperativismo pesquero (1917-1946)

México es junto a Argentina y Brasil uno de los países latinoamericanos con mayor tradición cooperativista4 (Fritz-Krockow, 1986). La península de Baja California –y más específicamente la zona Pacífico Norte– es uno de los pilares históricos del cooperativismo pesquero de México, además de Sinaloa y Sonora. Para comprender su origen, es fundamental considerar la herencia legislativa de la etapa posrevolucionaria.

El artículo 27 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos (1917) fue esencial para el desarrollo de la actividad pesquera, pues incorporó los bienes de la nación sobre los que ejercía domino directo: las aguas de los mares territoriales, lagunas, esteros, playas, ríos, arroyos, cauces y riberas (Groot, 1982). Inclusive, en su artículo 32, precisó que los capitanes y patronos de buques mercantes, así como las dos terceras partes de la tripulación, debían ser mexicanos por nacimiento. Se pretendió poner fin a un tiempo de “saqueo de los recursos naturales” por parte de empresas extranjeras (Cariño y Monteforte, 2008).

Se firmaron varias leyes pesqueras y otras tantas sobre cooperativismo, que persiguieron la puesta en valor y el control de los recursos del mar (véase cuadro 1). Las políticas diseñadas privilegiaron a las poblaciones costeras con la concesión exclusiva de algunos recursos marinos; promocionaron el consumo de pescado en todo el país, y promovieron la agremiación de los pescadores en cooperativas para luchar contra el desorden y la falta de regulación. El alcance de estas políticas entró en contradicción con los continuos contratos que los gobiernos mexicanos firmaban con inversionistas foráneos o empresas nacionales pero de capital transnacional.

Cuadro 1. PRINCIPALES REGLAMENTACIONES SOBRE LA PESCA Y LAS COOPERATIVAS EN MÉXICO (1917-1946)

| Periodo de gobierno | Presidente | Cuerpo legal de regulación de la pesca |

|---|---|---|

| 1917-1920 | Venustiano Carranza | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 27 y 32) |

| 1920-1924 | Álvaro Obregón | Reglamento de Pesca Marítima y Pluvial (1923) |

| 1924-1928 | Plutarco Elías Calles | Ley de Pesca (1925) |

| Ley General de Sociedades Cooperativas (1927) | ||

| 1930-1932 | Pascual Ortiz Rubio | Ley de Pesca (1932) |

| 1932-1934 | Abelardo L. Rodríguez | Reglamento de Pesca (1933) |

| Ley de Sociedades Cooperativas (1933) | ||

| 1934-1940 | Lázaro Cárdenas | Decreto del 9 de septiembre de 1936 |

| Decreto del 13 de enero de 1937 | ||

| Acuerdo del 6 de marzo de 1937 | ||

| Decreto del 30 de septiembre de 1937 | ||

| Ley de Pesca en Aguas Territoriales del Océano Pacífico y Golfo de California (1938) | ||

| Ley General de Cooperativas (1938) | ||

| 1940-1946 | Manuel Ávila Camacho | Banco Nacional de Fomento Cooperativo (1941) |

| Declaración unilateral del 29 de octubre de 1945 por el que se amplía el mar territorial a toda la plataforma continental |

Fuente: elaboración propia con base en Herrera (1981); Piña (2014); Soberanes (1994).

La zona Pacífico Norte no quedaba al margen de la presencia de extranjeros que explotaban sus recursos marinos. Desde 1912 el inversor japonés Kondo recolectaba abulón, pero a inicios de 1920, sus técnicos Takezo Taniguchi e Hisamatsu Fukuno le informaron de la insostenibilidad del ritmo de su extracción en Bahía Tortugas. Entre las causas, argumentaban que el plancton del que se alimenta el molusco en Baja California se reproducía más lentamente que en las aguas de Japón.

Ante esta situación, Kondo constituyó la Compañía de Fomento Industrial Mexicano para diversificar la producción hacia la pesca del atún. Estaba convencido de que la corriente marina Kurosivo que utilizan los atunes para alimentarse y desplazarse en Japón, era la misma que bordeaba las costas de la península con el nombre de California (Jordán, 1968). Con tal objetivo, contrató a 17 pescadores nipones formados en el arte de la pesca atunera, quienes llegaron a Bahía Tortugas en la goleta Toni Maru desde Yokohama. Kondo adquirió cuatro embarcaciones menores con motores de 20 hp y, con largas varas de bambú, comenzó la pesca de atún, albacora y bonito (Velázquez, 2007). Esta técnica fue imitada después por los pescadores estadunidenses (Trujillo, 2002). A principios de la década de 1920, se estableció una empresa de capital extranjero en isla Natividad para la explotación de sargazo rojo, que enviaba en barco a San Diego. La empresa contrató a pescadores de La Paz para la extracción de macroalga (García, 2009).

En 1928, el empresario japonés levantó la primera planta empacadora de atún y contrató a 50 mexicanos, muchos de ellos rancheros. Como dato curioso, se acuñó una moneda propia con el nombre de M. Kondo para el pago de las jornadas de trabajo. Terminada la temporada, cada pescador y trabajador de la empacadora cambiaba aquellas fichas por dólares estadunidenses en San Ignacio (véase figura 1). Con ellas también se compraba en la tienda de la empresa. Ese año Bahía Tortugas ya no era un campamento pesquero, sino una pequeña localidad con alrededor de 350 habitantes.

Fuente: fotografía de Luis Carlos Murillo (agosto de 2012).

FIGURA 1 MONEDA DE LA EMPACADORA DE BAHÍA TORTUGAS CON LA INSCRIPCIÓN DE MASAHARU KONDO

Así pues, en la década de 1920, los japoneses monopolizaron la captura de abulón, concha, atún, albacora, bonito y langosta. Desde Estados Unidos el abulón mexicano exportado pasó de 1 727 ton en 1923 a 3 363 ton en 1929 (Crocker, 1931). El empresario japonés vendió en los mercados europeos las conchas de abulón a un precio superior al que obtenía por la carne (Estes, 1977), sin olvidar que el capital extranjero también estaba instalado en isla Natividad, donde explotaba el sargazo.

Los vientos cambiaron para Kondo con la crisis de 1929: sus negocios en México y Estados Unidos quedaron intensamente afectados. La mala suerte parecía perseguirlo y en 1931 se incendió su planta de Bahía Tortugas. Kondo tuvo que declararse en quiebra y el gobierno federal incautó sus instalaciones. Después de veinte años de negocios en México, el empresario regresó a Japón y dejó a las poblaciones de aquel áspero territorio un provechoso legado: el arte de la pesca.

El gobierno federal vendió la empacadora de bahía Tortugas al general Abelardo L. Rodríguez, quien en los años veinte había abierto la suya en Ensenada y en 1930 adquirió la de Isla de Cedros. El militar, exgobernador de Baja California y futuro presidente del país, la reconstruyó y creó la empresa Pesquera de Bahía Tortugas, S. A. (Velázquez, 2007). En poco tiempo, Rodríguez tuvo “la mayor parte de las plantas procesadoras de productos pesqueros que se instalaron y que operaban en la península” (Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California, 2002, p. 47). Coincidiendo con esta política, el gobierno federal aprovechó otros recursos no marinos: “comenzó a llevarse el guano en barcos desde isla Natividad hasta el puerto de Manzanillo para utilizarlo como fertilizante y así fue desde los años treintas hasta los setentas” (Sergio Vázquez Murillo, presidente de la Cooperativa Buzos y Pescadores, entrevista realizada por Crespo y Jiménez, notas de campo, archivo de audio, 15 de diciembre de 2016, 03).

También en la década de 1930 se iniciaron los campamentos langosteros de Punta Eugenia y Malarrimo, en las inmediaciones de Bahía Tortugas, que igualmente aprovechaban el pescado de escama y el sargazo. Según García (2009), sus habitantes conseguían agua y alimento de dos barcos italianos (Shina y Oceana) que transportaban langosta viva capturada en los campos emplazados entre Punta Abreojos y Malarrimo. Los capitanes Marino y Tomás Gavalini la trasladaban al puerto de San Diego. Terminada la temporada, algunos pescadores decidían quedarse en los campamentos. Para sobrevivir, recolectaban abulón y atrapaban alguna langosta fuera de tiempo; luego los intercambiaban por víveres con la tripulación de los barcos atuneros extranjeros que pasaban por la zona. Los pescadores iban a su encuentro a remo en sus pangas de madera.

Abelardo L. Rodríguez, a los cuatro meses de alcanzar la presidencia en enero de 1933, aprobó el reglamento de la Ley de Pesca. Esta ley había sido publicada a finales del gobierno de Pascual Ortiz y por primera vez reconocía que los pescadores podían organizarse en agrupaciones para mejorar sus condiciones sociales y económicas; es decir, favoreció la constitución de cooperativas pesqueras (art. 9º). El reglamento introdujo importantes novedades como, la prohibición de la captura de ejemplares por debajo de una talla mínima y de mecanismos indiscriminados de pesca o captura en el mar (explosivos o sustancias químicas). Transcurridos cuatro meses de haber aprobado el reglamento de pesca, Rodríguez reforzó el sector económico social gracias a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta legislación insistió en proteger a las comunidades pesqueras ribereñas favoreciéndolas con concesiones y permisos; y en establecer zonas reservadas de pesca (Castro y Castro, 1987).

Lázaro Cárdenas, presidente desde 1934 hasta 1940, sentó las bases de la industrialización sobre el sector rural en general. El patrón utilizado se sustentó sobre la reforma agraria, pues entregó la tierra a los campesinos y estableció los mecanismos institucionales de intervención del Estado en el crédito, la regularización y la infraestructura agraria. Esta etapa se orientó hacia el desarrollo del capital nacional. La pesca no quedó al margen de esos cambios. Al igual que el ejido, el gobierno impulsó decididamente el sistema cooperativista que comenzaba a desarrollarse en la organización económica mexicana (Breton et al., 1985). Así, potenció el apoyo legal e institucional sobre la actividad haliéutica y fortaleció su organización social. El decreto del 31 de agosto de 1935 modificó la Ley de Bienes Inmuebles de la Nación de 1902 y aumentó la extensión del mar territorial de tres a nueve millas. Los decretos del 9 de septiembre de 1936 y del 13 de enero de 1937 reservaron en exclusividad a las sociedades cooperativas pesqueras la captura de langosta, langostino y ostión. México llegó a contar con 36 cooperativas pesqueras en 1936 (Le Bail, 1984). El acuerdo del 6 de marzo de 1937 declaró el litoral occidental de Baja California zona de uso exclusivo de los pescadores ribereños para el buceo de abulón. Seis meses más tarde, otro decreto reservó la explotación del pulpo y el calamar a los pescadores organizados en cooperativas. Lázaro Cárdenas tuvo que enfrentarse a nuevas realidades, como el aprovechamiento de los productos marinos por embarcaciones extranjeras en aguas del mar territorial. Y es que las flotas de Estados Unidos y Japón habían incrementado sustancialmente la explotación de camarón y atún.

A finales de 1938, vio la luz la Ley de Pesca en Aguas Territoriales del Océano Pacífico y Golfo de California que, sin derogar la Ley de Pesca de 1932, determinaba que para practicar la pesca comercial, se necesitaba un permiso por cada viaje y embarcación denominado vía de pesca. Este documento se expediría en las oficinas del Departamento Forestal y de Caza y Pesca de Ensenada, San Diego y San Pedro (Malpica, 2002). Poco después, se publicó la tercera ley mexicana de cooperativas, vigente desde 1938 hasta 1994. Obligaba a las cooperativas a estar integradas por miembros de la clase trabajadora, procurar el mejoramiento social y económico, además de funcionar sobre los principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros. Las cooperativas debían organizarse en federaciones, reagrupadas en la Confederación Nacional Cooperativa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenía que autorizarlas y registrarlas. La autoridad ejerció el control de las cooperativas a cambio de exclusividad en la captura y acuicultura de las especies reservadas, privilegios para el otorgamiento de concesiones y algunas exenciones fiscales (Ortiz, 1999).

En este marco legal, el 6 de abril de 1939, 45 socios fundaron la primera cooperativa pesquera de la zona Pacífico Norte, la California-San Ignacio5: “las oficinas se localizaban en San Ignacio, donde terminada la temporada se hacían los pagos […] y así fue hasta 1958 cuando se las llevaron a Bahía Asunción” (Armando Redona Camacho, secretario de administración de la Cooperativa Leyes de Reforma, entrevista realizada por Crespo y Jiménez, notas de campo, archivo de audio, 14 de diciembre de 2016, 02). Medio año después (30 de octubre de 1939), se creó la segunda cooperativa, la Pesquera e Industrializadora de Mariscos que si bien tuvo su sede social en Ensenada, su centro operacional se situó en Bahía Tortugas. La fundación de las dos primeras cooperativas reforzó la actividad económica en los pequeños centros de población y campos pesqueros de la zona. Así comenzó la tradición cooperativista pesquera de la costa occidental de la península que supo aprovechar los recursos marinos, la mano de obra ranchera, las condiciones legales favorables, los intereses pesqueros de Abelardo L. Rodríguez y los conocimientos, las técnicas y las tecnologías aportadas por los inversionistas y pescadores japoneses. El número de este tipo de organizaciones económicas sociales no cesó de aumentar hasta 1974 (véase cuadro 2).

Cuadro 2. CONSTITUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS PESQUERAS DE LA ZONA PACÍFICO NORTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL VIZCAÍNO (1939-1974)

| Año de constitución | Nombre de la cooperativa | Emplazamiento | Número de socios constituyentes | Domicilio social inicial |

|---|---|---|---|---|

| 1939 | California-San Ignacio | Bahía Asunción | 45 | San Ignacio |

| 1939 | Pesquera e Industrializadora de Mariscos | Bahía Tortugas | 44 | Ensenada |

| 1942 | Buzos y Pescadores | Isla Natividad | 20 | Isla Natividad |

| 1944 | San José de Gracia (cambió su nombre el 11 de septiembre de 1962 por el de Bahía Tortugas) | Bahía Tortugas | 19 | San José de Gracia |

| 1944 | Progreso (inicialmente denominada Progreso de Producción Almejera) | La Bocana | 26 | San Ignacio |

| 1944 | La Purísima | Bahía Tortugas | 44 | La Purísima |

| 1948 | Punta Abreojos | Punta Abreojos | 45 | Ensenada |

| 1960 | Emancipación (refundación de la Industrializadora de Mariscos) | Bahía Tortugas | 57 | Bahía Tortugas |

| 1974 | Leyes de Reforma | Bahía Asunción | 104 | Bahía Asunción |

Fuentes: elaboración propia con base en notas de trabajo de campo (2015 y 2016); Cota (2010), Méndez y Bonada (2014) y Ponce (2008).

La segunda guerra mundial puso fin al control de los recursos marinos en mar territorial por empresarios japoneses en toda la península de Baja California. Por razones estratégicas, el gobierno mexicano desplazó la población nipona a Perote y Guadalajara (Cox, 1962), pero algunos permanecieron en Bahía Tortugas al ser contratados por Abelardo L. Rodríguez. Así lo demuestra el cementerio japonés de El Rincón que en muy mal estado todavía se mantiene en pie (véase figura 2). En la localidad hubo otro espacio de enterramiento, pero desapareció en 1962 tras la construcción en su emplazamiento de la escuela primaria Narciso Mendoza. Los sepulcros japoneses que aún existen en los camposantos de Ensenada también justifican la presencia asiática en la zona más allá de 1939.

Fuente: fotografía de Jiménez-Pelcastre (diciembre de 2016).

FIGURA 2 CEMENTERIO JAPONÉS DE EL RINCÓN EN BAHÍA TORTUGAS

Dos importantes acontecimientos sucedieron en la primera mitad de la década de 1940. Por un lado, el 31 de julio de 1940 las cooperativas de la zona Pacífico Norte y otras peninsulares6 crearon, como la ley exigía, una federación regional de la industria pesquera, que fue denominada Baja California. Por otro, se asiste a la constitución de nuevas cooperativas, bien como consecuencias de la revalorización de ciertos productos del mar, bien por conflictos producidos en el seno de la cooperativa California-San Ignacio.

Del hígado de tiburón se obtenía un aceite rico en vitaminas A y D, muy apreciado como complemento alimenticio por las tropas estadunidenses de la segunda guerra mundial. La carne del tiburón se salaba y secaba para el consumo local y nacional, mientras que las aletas se exportaban a los mercados asiáticos. Esta pesca reclamaba una mano de obra que encontró en la población ranchera. Los campamentos pesqueros de Isla Natividad, Bahía Tortugas, La Bocana, Punta Prieta, San Hipólito y Punta Abreojos se prolongaron más. El 20 de junio de 1942, animada por el mercado mundial del escualo, nació la cooperativa pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California en la localidad de Isla Natividad. La pesca de tiburón y langosta fueron sus primeros aprovechamientos. Finalizada la temporada, los pescadores volvían a sus lugares de residencia, principalmente en San José del Cabo, Cabo San Lucas, San Ignacio y Ensenada (Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California, 2002, p. 54).

Menos de un lustro había transcurrido desde la creación de la cooperativa California-San Ignacio cuando acontecieron sus primeras tensiones. La sociedad denunció a su gerente por abuso de poder. Testigo de ello es el documento datado en 1943 y recogido por Méndez y Bonada (2014, p. 37):

La Cooperativa de Producción Pesquera California de San Ignacio levanta queja en contra de su gerente, quien ha asumido todos los derechos y obligaciones que no le corresponden ni está de acuerdo con las normas cooperativistas… como privarnos de hacer nuestras compras en las tiendas comerciales que más nos convengan, favoreciendo compadrazgos [y] privarnos del derecho de trabajo… Hace las liquidaciones cuando le viene en gana o simplemente nos entrega vales [y no efectivo]... Más que un campo de trabajo se ha constituido en un campo de concentración por las malas condiciones de vida, por indicaciones del gerente de la cooperativa se nos priva de agua, medios de comunicación, medios de transporte para el regreso a San Ignacio y algunas veces nos priva hasta de los alimentos.7

En respuesta a esta situación, el 13 de junio de 1944, 26 trabajadores de la primitiva cooperativa formaron otra, en el campamento pesquero localizado al sur del estero La Bocana. La nueva sociedad se denominó Progreso de Producción Almejera. Su nombre manifestaba claramente un deseo de mejora y exponía el recurso del que se sustentaba. Tres años después, comenzó a producir langosta:

Durante la segunda guerra mundial, iniciamos actividades recolectando la almeja pismo, por eso nos llamamos inicialmente sociedad cooperativa de producción almejera […] después se llamó de producción pesquera. La almeja la sacaban de bajamar […] los rancheros se iban a la playa, de día, escarbaban y la arrimaban en la parte alta de la playa, e iban acumulando la almeja. Cuando subía el mar, se dedicaban a desconcharla; luego la echaban crudita en botes de 27 kg y venían barcos chicos de Ensenada que se la llevaban para hacer alimento enlatado para los soldados… después se la llevaron en avión” (Eduardo Murillo Murillo, ex presidente de la mesa directiva de la Cooperativa Progreso [1999-2003], entrevista realizada por Crespo y Jiménez, notas de campo, archivo de audio, 12 de diciembre de 2016, 04).

El día de diciembre de 1944, 19 socios fundaron la cooperativa de producción pesquera San José de Gracia, la cual comenzó a operar legalmente el 1 de enero de 1947. Sin embargo, según testimonios orales, desde 1942 existía una cooperativa frutera de igual nombre que, pasada la temporada agrícola, recolectaba la almeja pismo (poco después comenzó a capturar langosta). Primero tuvo su sede en San José de Gracia y más tarde en Santa Rosalía. En 1956 cambió su domicilio social a San Ignacio y seis años después, a Bahía Tortugas (Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California, 2002).

Otra cooperativa frutera que pasó a convertirse en pesquera fue La Purísima. El 21 de diciembre de 1944, 44 rancheros del poblado que daba nombre a la sociedad organizaron en Bahía Tortugas la nueva cooperativa pesquera. Los fundadores de La Purísima habían sido recolectores de almeja pismo. Una vez instalados en Bahía Tortugas capturaron langosta entre el 15 de octubre y el 15 de marzo. Las cooperativas La Purísima y San José de Gracia distribuían a sus pescadores en la misma zona, desde punta de Malarrimo hasta Punta Clam Bay. Originalmente, tras la temporada langostera, los trabajadores de ambas sociedades regresaban a sus localidades de origen.

El gobierno otorgó a las nuevas entidades el litoral del territorio sur de Baja California como zona económica. Esta decisión les proporcionaba un gran potencial, al poder tener acceso a una gran riqueza marina (Gavito, 2011). Sin embargo, entre las cooperativas hubo acuerdos para el reparto de las zonas pesqueras. Es necesario precisar que las costas de la actual zona Pacífico Norte albergaron también campos langosteros de las cooperativas Ensenada (creada por 134 socios en el puerto que le dio nombre, en 1940) y Pescadores Nacionales de Abulón (constituida por 133 socios en Isla de Cedros, en 1943) ambas del estado de Baja California.

El 29 de octubre de 1945, una vez finalizada la segunda guerra mundial y tras la proclama de Truman número 2667 –que creó la noción de plataforma continental submarina como concepto jurídico–, el presidente Manuel Ávila Camacho reclamó para México la propiedad y el aprovechamiento de las aguas y de los fondos submarinos correspondientes a la plataforma continental (Méndez, 1982). El Estado mexicano terminó aquel año con 116 cooperativas pesqueras registradas, que agruparon a más de 9 700 socios (Peña, 1946). Este desarrollo no fue parejo en el país; los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa presentaron el mayor crecimiento por la importancia, en general, de la pesca camaronera (Breton et al., 1985). Desde 1939 hasta 1945, un territorio tan poco poblado y periférico como la zona Pacífico Norte inscribió seis cooperativas -pesqueras (5% del total nacional) fundadas por 199 socios.

Hacia la consolidación cooperativista (1946-1976)

El fin de la contienda mundial marcó un punto de inflexión en las políticas pesqueras mexicanas. Graciela Alcalá (2003) distingue tres periodos. El primero (1946-1970) es de fuerte inversión estatal a fin de comunicar los litorales con el altiplano mexicano. En el segundo (1970-1982), el país se esfuerza en incorporar las pesquerías al comercio interior mediante la planificación. El último comienza en 1982, cuando el sector pesquero sufre las consecuencias de la crisis financiera y política de México. El acontecimiento más destacado de esa etapa es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México (1994). La adhesión implicó la realización de reformas legales que afectaron a la actividad pesquera en general y a las cooperativas en particular, al abrir el sector a un comercio menos regulado y más competitivo (véase cuadro 3).

Cuadro 3. PRINCIPALES REGLAMENTACIONES SOBRE LA PESCA Y LAS COOPERATIVAS EN MÉXICO (1946-1976) (1720-1779)

| Periodo de gobierno | Presidente | Cuerpo legal para la pesca |

|---|---|---|

| 1946-1952 | Miguel Alemán Valdez | Ley de Pesca (1947) |

| Ley de Impuestos sobre la Explotación de Diversas Especies de Pesca en Aguas Territoriales de la República (1948) | ||

| Ley de Pesca (1950) | ||

| 1952-1958 | Adolfo Ruiz Cortines | Programa de Progreso Marítimo |

| Creación de la Comisión Mixta Inspectora de Cooperativas Pesqueras (1953) | ||

| 1958-1964 | Adolfo López Mateos | Decreto del 6 de enero de 1960. Modifica los artículos 25, 42 y 48 para introducir el concepto de plataforma continental como parte del territorio nacional. |

| Creación de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca (1961) | ||

| Creación del Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras | ||

| 1964-1970 | Gustavo Díaz Ordaz | Ley sobre Zona Exclusiva de Pesca de la Nación (1966) |

| Decreto del 27 de diciembre de 1969 que modifica la Ley General de Bienes Nacionales (doce millas mar territorial) | ||

| 1970-1976 | Luis Echeverría Álvarez | Creación del Instituto Nacional de la Pesca (1971) |

| Ley General para el Fomento de la Pesca (1972) | ||

| Acuerdo de Creación del Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática (1972) |

Fuentes: elaboración propia con base en Alcalá (2003); Herrera (1981); Piña (2014), y Soberanes (1994).

Este apartado aborda los dos primeros periodos, hasta el fin del sexenio de Luis Echeverría (1970-1976). En 1970, había 277 cooperativas pesqueras en el país (Le Bail, 1984). En el ámbito local, transcurre una fase de difusión y consolidación de un modelo cooperativista más participativo y social.

El presidente Miguel Alemán acabó el año 1947 con la firma de una nueva y breve Ley de Pesca (derogó la de 1932), con vigencia de sólo dos años, que reglamentó el aprovechamiento de los recursos pesqueros en el mar territorial para las embarcaciones extranjeras, y reservó a las cooperativas pesqueras cercanas a las áreas de captura los aprovechamientos de abulón, calamar, camarón, langosta, lisa, ostión, pulpo, robalo y totoaba. Les suprimió la corvina, la cabrilla y el langostino. El país seguía apostando por las organizaciones sociales legalmente formadas por medio de contratos-concesiones (Soberanes, 1994). Otra ley destacada fue la de Impuestos sobre la Explotación de Diversas Especies de Pesca en Aguas Territoriales de la República (1948), que estableció un impuesto de 20 centavos por kilogramo de producto pesquero. El Banco Nacional de Fomento Cooperativo, creado en 1941, administraba el fondo constituido y facilitaba créditos refaccionarios a las cooperativas. La exportación de productos del mar no se permitía hasta que no se satisficiera el mercado nacional.

Las tensiones en el seno de la California-San Ignacio continuaron en la segunda mitad de la década de los cuarenta. Como consecuencia, el 26 de diciembre de 1948, 44 pescadores y el teniente Nicolás Ramos Palacios constituyen la cooperativa Punta Abreojos, en el lugar que la denomina (Arce y Liera, 1998). Esta segunda escisión tuvo de nuevo un único objetivo: mejorar las condiciones laborales.

Los privilegios del asociacionismo pesquero contrastan con la sacrificada vida rural. En la época de la almeja pismo, el abulón y la langosta, los rancheros iniciaban un viaje de varios días a caballo y burro desde San Ignacio y sus ranchos (San José, San Joaquín, San Sabás, San Juan, San Ángel, El Rabitt, El Carrizo, entre otros) para instalar sus campamentos durante seis meses en lugares cercanos a Punta Abreojos, La Bocana, San Hipólito, Punta Prieta, San Pablo, bahías Asunción y Tortugas (véase mapa 3). Aquellas especies, muy bien cotizadas en el mercado internacional, estaban reservadas por ley a las cooperativas. En ese tiempo se descubrieron importantes bancos abuloneros en los arrecifes conocidos como Roca Ballena (Cota, 2010).

Fuente: elaborado por Víctor Ríos (Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México) con base en García (1959).

Mapa 3 LOCALIZACIÓN DE CAMPOS LANGOSTEROS EN LA ZONA PACÍFICO NORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (MÉXICO) EN LA TEMPORADA 1956-1957

La vida en los campamentos era tan dura como el desplazamiento que transformaba a los rancheros en pescadores (véase figura 3). La falta de agua: el primer reto. Las dificultades de abastecimiento de alimentos frescos (normalmente en salazón): el segundo. En unas ocasiones los barcos, en otras, los camiones cisterna, llevaban el agua a las poblaciones (Ponce, 2008). Los pescadores de mayor edad de La Bocana afirman que “en la temporada de la langosta, siempre que el océano lo permitía, los compradores del puerto de San Diego traían provisiones de alimentos frescos y agua de dos a tres veces al mes y sólo una vez fuera de temporada” (Cipriano Murillo Liera, pescador jubilado de la Cooperativa Progreso, entrevista realizada por Crespo y Jiménez, notas de campo, archivo de audio, 12 de diciembre de 2016, 05).

Fuente: http://www.noticalifornia.com/2015/10/bahia-tortugas-primera-parte.html [Consultado: 24 de octubre de 2016].

FIGURA 3 VISTA DE LA LOCALIDAD PESQUERA DE BAHÍA TORTUGAS, 14 DE ABRIL DE 1955

La Ley de Pesca de 1950 de más fortuna que su antecesora (estuvo en vigor 23 años y prácticamente coincide con el periodo de desarrollo estabilizador mexicano) continuó la tradición legal de reservar a las cooperativas diversas especies del mar: abulón, langosta de mar, ostión, camarón, totoaba, cabrilla y almeja pismo. La nueva ley suprimió como especies reservadas a las cooperativas la lisa, el pulpo y el robalo. Por lo tanto, eran siete las especies consideradas tradicionales (Ojeda, 1988).

Corría la temporada 1950-1951 cuando en la península de Baja California se registraron las mayores producciones de abulón jamás cuantificadas: casi 6 000 ton (Revollo y Sáenz-Arroyo, 2012). Las cooperativas pesqueras habían conseguido hacerse con el control de dicho producto. En 1950, los hermanos Ernesto y Antonio Ruffo Sandoval de Ensenada fundaron en Bahía Asunción la empacadora Baja California S. de R. L. de C. V. que enlatará gran parte de abulón capturado. En octubre de aquel año, los propietarios obtienen –muy probablemente por sus influencias políticas8 – la autorización para ejercer la pesca en forma directa sobre las especies reservadas a las sociedades cooperativas incluyendo la tortuga marina (Contrato-concesión otorgado a la empacadora baja california, 1950). De esta forma, la empresa de la familia Ruffo se aseguraba la materia prima al disponer legalmente del acceso al recurso marino. La empacadora no sólo contó con la producción de sus propios pescadores, sino que también trabajó intensamente con las cooperativas California-San Ignacio, Progreso de Producción Almejera y Punta Abreojos, entre otras, lo que imprimió dinamismo a la economía de la zona. La fábrica favoreció el crecimiento de Bahía Asunción (Méndez y Bonada, 2014).

El gobierno federal observó que los instrumentos para la captura de abulón estaban anticuados. Además, las plantas de procesado que lo trabajaban seguían siendo empacadoras que enlataban y no habían adquirido tecnología para la conservación del producto congelado, que previo fileteo otorgaba mayores rendimientos. Ante esta situación y una disminución de la producción desde 1952, se publicó un acuerdo con las Normas para la pesca e industrialización de abulón (1956), que estuvo vigente hasta mediados de los años setenta. El acuerdo señalaba responsabilidades: la Secretaría de Marina debía supervisar los equipos de pesca de las cooperativas para comprobar su buen funcionamiento; no se permitiría la exportación de abulón natural o congelado entero, solamente enlatado o en forma de filetes congelados; la Secretaría de Marina y la de Economía establecerían el porcentaje de abulón para el consumo nacional; la Dirección General de Pesca señalaría a cada cooperativa el volumen máximo de extracción; se prohibían las plantas empacadoras o congeladoras flotantes para el abulón; se creaba una veda permanente entre el 1 de marzo y el 30 de abril de cada año; quedaba prohibida la explotación de abulón que no tuviera una talla mínima en función de su subespecie, y por último, el abulón debía transportarse de los campos pesqueros a las plantas industriales en su concha, con el fin de que los inspectores pudieran verificar las tallas mínimas que se tomaban sobre la longitud mayor de la concha.

Para fomentar la actividad haliéutica y descentralizar la población del altiplano, el presidente Ruiz Cortines enarboló “la marcha al mar”. Se invirtieron 160 000 000 de pesos en el acondicionamiento de puertos pesqueros. En 1953, trece socios crearon la cooperativa Rafael Ortega Cruz9 (emplazada en Punta Sur, laguna Manuela, puerto de Santo Domingo, territorio sur de Baja California) que dispondría de campamentos langosteros en lo que hoy es la zona Pacífico Norte. En ese año también comenzó una destacada actividad inspectora sobre las cooperativas pesqueras. Miembros de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Marina, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo y la Confederación Nacional Cooperativa constituyeron la Comisión Mixta Inspectora de Cooperativas Pesqueras. El resultado de su labor en la zona Pacífico Norte sacó a la luz cooperativas cuyos libros contables y sociales tenían mínimos contenidos, estaban en blanco o habían desaparecido. Aquellas cooperativas también llamadas de asambleas de escritorio funcionaban de acuerdo con un régimen de gerentes o comerciantes, que se beneficiaban de la forma de su organización, aunque sin cumplir con los fines de la misma: “el orden cooperativo figuraba más en papel y en los libros que en la realidad” (García, 1959, p. 25).

En la temporada 1955-1956 y como resultado del informe de la Comisión Mixta Inspectora de Cooperativas Pesqueras se cancelaron, cinco cooperativas que operaban en la zona de estudio por presentar importantes irregularidades: Baja California, Pacífico, Santo Tomás, San Quintín y San Roque. Sus pescadores pasaron a las cooperativas Ensenada, Purísima, Punta Abreojos, Progreso, Pesquera e Industrializadora de Mariscos y San José de Gracia. La cooperativa Noroeste10 que operaba en isla Natividad se fusionó con la Buzos y Pescadores en 1958. También se canceló Pesquera del Pacífico ubicada en San Hipólito. Resulta difícil acceder a los datos sobre su fundación y número de socios precisamente por sus graves irregularidades. Cada temporada, los pescadores se integraban en la cooperativa que más les convenía. Esta inestable situación fruto de la desorganización propiciaba fraudes por parte tanto de los gerentes como de los propios pescadores (García, 1959).

Además, entre 1958 y 1959, los socios de la Pesquera e Industrializadora de Mariscos (Bahía Tortugas) se levantaron contra el gerente, al que acusaron de actuar a favor de sus propios intereses y no por el bien común. Los trabajadores tomaron el control de la cooperativa tras paros laborales. Ese episodio, que es conocido en la memoria colectiva como la rebelión, inaugura un periodo de gestión más democrático y la refundación el 7 de noviembre de 1960, de la cooperativa con el nombre de Emancipación (se registró oficialmente tres años después).

La etapa de cambios desde abajo también se impulsó en la cooperativa San José de Gracia. En una asamblea general extraordinaria celebrada en 1958, los casi 60 socios decidieron refundarse con el nombre de Cooperativa Bahía Tortugas (cambio que se hizo oficial el 11 de septiembre de 1962). Y el 25 de julio de 1963, la Sociedad Cooperativa La Purísima se refundó sin modificar su nombre. Dos años después, trasladó su domicilio social de la localidad de La Purísima a Bahía Tortugas.

La presidencia de Adolfo López Mateos (1958-1964) creó la Comisión Nacional Consultiva de Pesca (1961) que fomentaría el desarrollo de la industria pesquera y la investigación científica. De hecho, se fundó el Instituto de Investigaciones Biológico Pesqueras (1962), actualmente es el Instituto Nacional de Pesca. Sus primeros programas de investigación estaban enfocados a estudiar los moluscos bivalvos y los peces de escama en las pesquerías del golfo de California, mientras, en el Pacífico, se dirigieron hacia las pesquerías de abulón, langosta y sardina.

A principios de la década de 1970, Rosendo Rojas Coria, importante difusor del movimiento cooperativista nacional, llega a Bahía Asunción (Piña, 2014). Allí explicó el sentido del cooperativismo a un grupo de 200 pescadores de la zona, lo que facilitó la toma de conciencia y el interés de los partidarios de un verdadero cooperativismo:

No es, como muchos suponen, exclusivamente un movimiento económico y social, ni tampoco constituye un sistema empírico que sólo aspira a nuevas formas sociales derivadas de su saber experimental, sino un sistema en que sea posible la convivencia humana libre del egoísmo, la violencia, el temor, la miseria y la ignorancia. Un nuevo humanismo, en suma, que rechaza la lucha de clases y postula la cooperación económica y la solidaridad social (Rojas, 1982).

En 1972, la empacadora Baja California redujo sus beneficios económicos drásticamente, Progreso y Punta Abreojos habían abierto sus propias procesadoras (Arce y Liera, 1998). La caída de las ganancias y la cercana jubilación de Ernesto Ruffo hacen que este prepare su salida de Bahía Asunción. A principios de 1974 solicita que la autorización de la que disfrutaba la empacadora Baja California pase a su otra empresa Preparados Alimenticios, S. A. de C. V. con sede en Ensenada Autorización para la transferencia de la concesión otorgada el 5 de octubre de 1950, 1974. Tras largas sesiones de negociación, Ruffo cede la planta de Bahía Asunción al sindicato de trabajadores.

Aquel año, el Consejo de Vigilancia de la Cooperativa California-San Ignacio muestra discrepancias con el Consejo de Administración “se le veía muy poco por los campos pesqueros, la remuneración por el trabajo no se llevaba a cabo puntualmente, no mandaban mercancías, no teníamos equipos confiables para la extracción de los recursos, tampoco había una buena gestión desde Ensenada” (Jesús Redona Murillo, pescador fundador de la Cooperativa Leyes de Reforma, entrevista realizada por Crespo y Jiménez, notas de campo, archivo de audio, 14 de diciembre de 2016, 02). La exteriorización de las disconformidades del Consejo de Vigilancia y el apoyo recibido por algunos pescadores propician que el Consejo de Administración suspenda de todos los derechos y obligaciones a varios integrantes del Consejo de Vigilancia y algunos pescadores. A este pequeño grupo de cuatro personas, pronto se le unen pescadores de Punta Prieta, San Hipólito y San Roque, y los trabajadores de la empacadora Baja California. Tras realizar las gestiones oportunas con Díaz Rojo, secretario de Industria y Comercio; José Luis Castro, presidente de la Confederación de Cooperativas; y Agramón Cota, gobernador del estado de Baja California Sur; 104 socios fundan el 28 de agosto de 1974, la cooperativa Leyes de Reforma que recibirá su autorización de funcionamiento el 22 de octubre del mismo año (Redona, 2013).

De este modo, se pone fin a un periodo de gestión opuesto al espíritu cooperativista; concluye una etapa de asambleas de escritorio y de tomas de decisión unilaterales. Los pescadores se liberaron de la administración autócrata de los gerentes y del control impuesto por las empacadoras. Fueron “guerreros que desafiaron la mala política”, de acuerdo con la versión oral de Jesús Redona, cooperativista retirado, testigo de los eventos y quizá también, el más prolífico escritor de opúsculos sobre esos y otros acontecimientos. Otra consecuencia fue la reubicación de las cooperativas en los actuales campos pesqueros con el fin de prevenir posibles conflictos entre cooperativas y acreditar la explotación de abulón y langosta (scppbyp, 2002, p. 48). Evidentemente, consiguieron precios más justos en la industrialización y comercialización de los productos. Por consiguiente, los pescadores se beneficiaron del nuevo impacto económico que se tradujo en la mejora de la red eléctrica, la llegada de agua potable, el mantenimiento de caminos, la apertura de centros médicos y unidades deportivas (Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Buzos y Pescadores de la Baja California, 2002, p. 59). Además, la Federación Baja California que agrupaba a las cooperativas desde la década de 1940, se reorganiza y pasa a denominarse Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California.

Aquella unión de productores defendió férreamente los intereses de sus asociadas ante la constitución, en 1967, de una nueva federación que aglutinaría las cooperativas del territorio sur. Se jugaba parte de la zona económica de la costa occidental de la península y más concretamente, los de la cooperativa Punta Abreojos. Tras unas intensas negociaciones se llegó al acuerdo. Las cooperativas de la zona Pacífico Norte prefirieron mantenerse en la federación que tenía su sede en el estado de Baja California. Tal decisión resultó perjudicial cuando en 1974 se creó el estado de Baja California Sur cuya administración no concebía apoyar con recursos a la zona Pacífico Norte para obra pública si no había reciprocidad en el pago de impuestos (Gavito, 2011).

La Ley General para el Fomento de la Pesca de 1972 conservó la reserva de las especies que ya tenían las cooperativas e incorporó la tortuga marina. También creó el Fondo Nacional de Fomento de Sociedades Cooperativas (Soberanes, 1994). Ese año se registra otro periodo de disminución de la producción abulonera. Las autoridades mexicanas constataron sobreexplotación en algunas zonas de la costa pacífica de la península de Baja California. Prácticamente toda la producción se exportaba. Se elaboraron propuestas dirigidas a las cooperativas para mejorar las artes de pesca, el impulso al cultivo de semillas de abulón, la implantación de los programas de explotación rotativa de bancos y la prospección de nuevas áreas (Guzmán y Ortiz, 1972). Justamente, en agosto de 1972, el presidente Luis Echeverría había aprobado el acuerdo de creación del fideicomiso para el desarrollo de la fauna acuática con el fin de promover “el cultivo, siembra y protección de los productos pesqueros”. En este sentido, en 1984 el gobierno mexicano financiaría los primeros laboratorios productores de semilla de abulón en la cooperativa Bahía Tortugas, que serían gestionados conjuntamente por la Secretaría de Pesca y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California (Mateus, 1986). Esta experiencia se extenderá a otras cooperativas.

Con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se forman las últimas cooperativas pesqueras de la zona Pacífico Norte; se inaugura la carretera transpeninsular en 1973: sus 1 711 km unen toda la Baja California desde Cabo San Lucas hasta Tijuana pasando por Guerrero Negro. Baja California Sur deja de ser territorio federal para convertirse en estado libre y soberano a finales de 1974, y tras el fin del milagro económico mexicano, el gobierno implementa una política pesquera orientada a la modernización de la pesca ribereña por medio del programa Las Diez Mil Lanchas que financia medios materiales más eficientes y nuevas artes de pesca (Alcalá, 2003). 1976 finalizó con 495 cooperativas pesqueras nacionales, 42 260 socios –de un total de 70 419 pescadores– y 14 854 embarcaciones, 70.7% de las censadas (Rojas, 1982, p. 536). En México, el cooperativismo pesquero había avanzado formidablemente.

La zona Pacífico Norte concluyó un periodo de desarrollo y afianzamiento del movimiento cooperativista. Si bien es cierto que en sus inicios fue el resultado de una política de Estado, pronto los nuevos pescadores supieron reinterpretar y adaptar el cooperativismo a sus necesidades. Pero este camino de más de 40 años no fue fácil; lo demuestran las continuas divisiones de la primitiva cooperativa pesquera, la California-San Ignacio y las sucesivas rebeliones contra el abuso de poder de ciertos gerentes. Desde 1974 no se ha registrado ninguna nueva división y hoy son ocho las cooperativas que abanderan el desarrollo rural (véase mapa 4).

Fuente: elaborado por Víctor Ríos del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, con base en datos históricos contenidos en el texto.

Mapa 4 PROCESOS TERRITORIALES EN TORNO A LOS APROVECHAMIENTOS MARINOS EN LA ZONA PACÍFICO NORTE (1850-1976)

La historia pesquera de la zona Pacífico Norte es ilustrativa de la importancia de un buen manejo pesquero. Si en un primer momento la extracción de los recursos se produjo de forma desordenada (Hardin, 1995) paulatinamente, los pescadores cooperativistas entenderían que su futuro estaba vinculado a un aprovechamiento que asegurara las tasas de renovación: “fuimos creando conciencia de explotar el recurso en las proporciones que deben hacerse así que respetamos las vedas, las tallas y también las concesiones… todo eso es muy importante y hay futuro si cuidamos los recursos. Aquí hemos expulsado a gente que no respeta las reglas y así vamos controlando a quienes están en las cooperativas” (Pedro Zúñiga Arce, pescador jubilado de la Cooperativa Punta Abreojos, entrevista realizada por Crespo y Jiménez, notas de campo, archivo de audio, 13 de diciembre de 2016, 01).

Conclusiones

Los procesos territoriales generados por la actividad pesquera en la zona Pacífico Norte de Baja California Sur están condicionados por dinámicas exógenas y endógenas que acontecen a lo largo del tiempo. Se constató la puesta en valor de ciertos recursos marinos por manos extranjeras (1850-1917). Si bien inicialmente no fue necesaria mano de obra local, el posterior desarrollo de los canales de comercialización, la inversión en infraestructuras, nuevas tecnologías y técnicas de explotación de los recursos, condujeron irremediablemente a la búsqueda de trabajadores locales. Así nacieron los primeros campamentos pesqueros, lugar de residencia temporal de los rancheros que, transformados en recolectores-pescadores durante medio año, descubrieron los productos del mar, aprendieron técnicas de pesca, se enfrentaronn a nuevas necesidades y buscaron soluciones originales.

Los movimientos pendulares de trabajadores abrieron caminos entre sus lugares de origen y las zonas de trabajo. La puesta en práctica de un nuevo corpus legal y unas políticas posrevolucionarias dirigidas a la recuperación de los recursos naturales (1917-1946) promovieron una etapa en la que se crearon las primeras cooperativas pesqueras y levantaron nuevas plantas empacadoras, esta vez de capital nacional. Además, en la zona Pacífico Norte, las cooperativas se convirtieron en valiosos instrumentos para la gestión y la organización del sector de la pesca. Los campamentos que mejor diversificaron aquella actividad y fueron objeto de inversiones en infraestructuras, se convirtieron en poblaciones sedentarias. Los canales de circulación de los recursos se diversificaron, incluyendo como vías aire, tierra y mar.

La etapa siguiente (1946-1976) muestra importantes problemas en la gestión de las cooperativas, lo que produjo tensiones que acabaron por dividirlas, fusionarlas o desaparecerlas. En este periodo, sobresale la intervención del gobierno federal que, por medio de distintas estrategias y herramientas, quiso difundir lo que entendía como verdadero cooperativismo, apoyó la modernización de la flota pesquera y aprobó las primeras medidas conservacionistas para ciertos recursos marinos. Las cooperativas supieron ocupar el espacio de los poderes públicos y dotaron a las nuevas localidades de los servicios necesarios para conseguir el bienestar social, basado en los principios de la economía social. Precisamente, el reconocimiento del valor de la unión de los seres humanos para conseguir una mejor calidad de vida y la importancia del cuidado de los recursos naturales para perpetuarlos fundamentan el éxito del cooperativismo en la zona Pacífico Norte.

Las cooperativas han superado innumerables dificultades transformándolas en retos. Han impulsado y liderado el desarrollo rural por medio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, sin descuidar los recursos naturales. La explotación regulada de las especies está acorde con las actuales políticas de conservación de la naturaleza. Después de las experiencias de la primera etapa de aprovechamiento desordenado; las prácticas pesqueras se han regulado mediante el otorgamiento de concesiones de mar a las cooperativas y el desarrollo del sistema de cuotas anuales y tallas por especie.

Los procesos territoriales desencadenados por la pesca han generado aprendizajes en una población que inicialmente carecía de tradición pesquera. Los pescadores han entendido que un buen manejo de los recursos asegura el futuro de sus comunidades.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)