1. Introducción

Desde los años ochenta del siglo XX se desarrollaron enfoques teóricos, así como aplicados alternativos a la teoría de las ventajas comparativas, que pueden servir de base para reformular la política comercial en América Latina y el Caribe (ALC). Queda claro la importancia de la competitividad sistémica y el hecho de que la política comercial va de la mano de la política industrial. Sobre este panorama se agregan evaluaciones críticas a los diversos tratados de libre comercio (TLC) que entraron en vigor en la región y recientemente la suma de la posición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde mediados de la década pasada, proponiendo una política comercial inclusiva.

Desde la crisis financiera internacional 2008-2009, el Brexit y otros nacionalismos en muchas partes del mundo, no sólo predominaron las tendencias de mirar hacia adentro de las propias economías, sino que también perdió dinamismo en el comercio internacional, respecto de la evolución del producto mundial. Tanto la pandemia de Covid-19, que significó una ruptura de los flujos comerciales como las tendencias que se derivan de ésta, abonaron en la misma dirección. La reciente guerra entre Rusia y Ucrania hizo más complejo el panorama.

En muchas partes del mundo se cuestionan las políticas comerciales tradicionales basadas en la firma de los TLC y otras adscritas al paradigma de la liberalización comercial y el libre comercio; ALC no es la excepción. En los últimos tiempos se intensificó la discusión entre organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, representantes de trabajadores y ciertos segmentos empresariales que los objetan en mayor o menor medida, frente a sus autoridades gubernamentales. Aún coexisten posturas radicales contrarias a todo tipo de acuerdo y otras que buscan mejorar la capacidad de negociación y determinados aspectos de estos.

ALC no puede cruzarse de brazos ante las nuevas circunstancias. El comercio internacional pierde vigor, pero a la par hay que aprovechar y crear nuevas oportunidades productivas y comerciales para evitar que la restricción externa (Thirlwall, 2003), que con su consiguiente presión cambiaria frene el crecimiento de las economías de la región. Hay mucho por aprender de los desarrollos teóricos y prácticos de las últimas décadas, de las experiencias internacionales, de los TLC puestos en vigor en la región y de las nuevas tendencias globales a la vista. El comercio internacional debe partir de impulsar los eslabonamientos internos de producción y empleo; aprovechar e impulsar la innovación tecnológica a la par que desarrolle una relación virtuosa, que haga frente a las mayores desigualdades que se observan en las últimas décadas; entre otros aspectos.

El objetivo principal de este artículo es establecer los lineamientos generales de cómo debería ser una nueva política comercial para ALC en la pospandemia de la Covid-19, en el entendido que debe contribuir a una economía más inclusiva, al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades y de los ciudadanos de dichos países. En concreto, a una mejor distribución funcional y personal del ingreso. Al respecto, se concibe que los TLC no deben ir solos, sino que deben estar acompañados de políticas previas y complementarias para que sean exitosos. Estos lineamientos se establecen a partir del análisis de la evolución reciente y perspectivas del comercio internacional, los desarrollos teóricos y aplicados recientes sobre política industrial y comercial alternativa, y las evaluaciones críticas de los TLC de diversos países de la región.

En lo formal, el documento se compone de cuatro secciones más la introducción y las conclusiones. En un principio se presentan algunas perspectivas internacionales y la información estadística reciente útil para mostrar los cambios de los últimos tiempos, que motivarían la revisión de la política comercial. Después se muestran las aportaciones sobre competitividad, política comercial estratégica, política industrial y comercial de algunos autores seleccionados. En seguida está la identificación sobre retos y desafíos de las diversas evaluaciones de los TLC de la región. Por último, se presentan los lineamientos para una política comercial inclusiva, destacando en especial la descripción general de las políticas previas y complementarias para que los TLC sean más provechosos para las economías de la región de ALC.

2. Tendencias del comercio internacional

Roubini (2020) esbozó un panorama diferente y menos optimista para el mediano y largo plazo. A pocos meses del inicio de la pandemia planteó la posibilidad de toda una nueva década pérdida hasta 2030; identificó 10 factores que estarían configurando una tormenta perfecta. En primer lugar, la salida de la crisis implicaría déficits fiscales superiores al 10% del PIB en épocas de altos niveles de endeudamiento público y privado. Las tendencias demográficas, la pandemia actual y, posiblemente, otras por venir obligarían a incrementar los gastos en salud.

Dos factores adicionales de Roubini (2020) para explicar el estancamiento prolongado serían la desglobalización como resultado del desacoplamiento de la economía norteamericana y la china que estaría acompañado de más proteccionismo a nivel del resto de las economías desarrolladas y del mundo en general. Al mismo tiempo, la disrupción digital que generaría un balance negativo en términos de los niveles de empleo y de mayor desigualdad. Las actividades productivas tenderían a relocalizarse relativamente en sus países de origen, pero a la par promoverían mayores niveles de automatización con impactos negativos sobre el empleo y de reducción de los salarios promedio. Esto a su vez detonaría más nacionalismo y xenofobia, aislando más a las economías, estableciendo mayores restricciones a los movimientos comerciales, de capitales, de servicios y personas. El enfrentamiento geoestratégico entre Estados Unidos y China y una Guerra Fría ampliada entre otras economías que coadyuvarían a un mayor encierro.

Recientemente, el World Economic Forum (2022) presentó las tendencias que se vislumbran en la economía mundial identificadas por los principales economistas de los organismos internacionales, bancos y empresas multinacionales. Se pusieron de relieve cuatro tendencias para el futuro próximo: 1) mayor inflación y costo de vida junto con salarios reales más bajos; 2) mayor inseguridad alimentaria en las economías en desarrollo; 3) más localización y politización de las cadenas de suministro; y 4) menor globalización. De ellas habrá que resaltar en especial que las cadenas de suministro globales se están rediseñado cada vez más ante los temores de continuas conmociones. Tanto los gobiernos, como las empresas, están reconsiderando su enfoque de exposición, autosuficiencia y seguridad en las relaciones comerciales y productivas. Se espera una reestructuración sustancial de las cadenas de suministro en los próximos tres años. También se considera probable la realineación de las cadenas de valor globales, pues las empresas están pasando de la eficiencia a la resiliencia dando prioridad a la localización respecto de la diversificación.

En la reunión de ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2022c) se emitió una declaración donde se comprometen a facilitar el comercio y mejorar el funcionamiento a largo plazo de los mercados mundiales de productos alimenticios y agropecuarios, con inclusión de los cereales, los abonos y otros insumos para la producción agrícola. Asimismo, se subrayó la necesidad de que el comercio agroalimentario fluya, y se reafirmó la importancia de no imponer prohibiciones o restricciones a la exportación de manera incompatible con las disposiciones de la OMC pertinentes, entre otros elementos.

Carrillo y De los Santos (2022) anotan que la intención de retomar y mantener el liderazgo de Estados Unidos y la dinámica internacional en cuanto a sectores clave, reposicionar la balanza comercial, a la vez que se mitiga el riesgo en las cadenas de suministro, genera una tendencia creciente hacia el reshoring (retorno de operaciones previamente relocalizadas al exterior), nearshoring (acercar la producción al lugar de origen) y rightshoring (acercar la producción a un lugar conveniente, eficiente y de bajo costo).

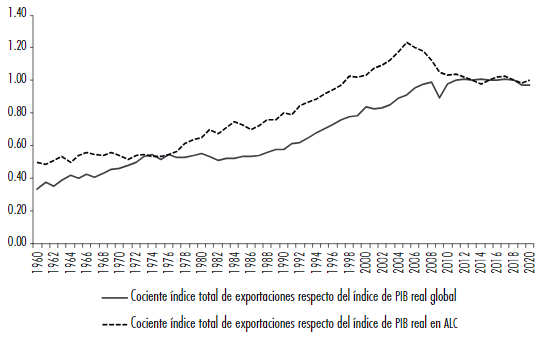

La evolución reciente del comercio internacional de bienes, tanto a nivel global como de ALC, es útil para demostrar que son tiempos de quiebre que obligan a repensar la política comercial. En la figura 1 se muestra que las exportaciones perdieron dinamismo relativo respecto al PIB, tanto a nivel mundial como en la región desde la crisis financiera internacional 2008-2009. Esta figura se construye con base en el cociente del índice del volumen de las exportaciones respecto al índice del PIB real de la OMC, tanto a nivel global como de ALC, para el periodo 1960-2020.

Al respecto, a nivel global se observa una tendencia creciente con un estancamiento relativo en la década de los años setenta del siglo XX para caer entre 2008-2009, luego estancarse y reducirse ligeramente durante la pandemia de Covid-19. En el caso de ALC se aprecia de igual manera un relativo estancamiento durante la década de los sesenta, como resultado del modelo de desarrollo que miraba más hacia adentro, para después mostrar una tendencia creciente con un pico a inicios del siglo XXI; posteriormente se observa una tendencia decreciente y de estancamiento durante los últimos años.1

Fuente: OMC (2022a) y Banco Mundial (2022a)

Figura 1 Dinamismo relativo del volumen de las exportaciones mundiales y de ALC respecto del PIB real 1960-2020

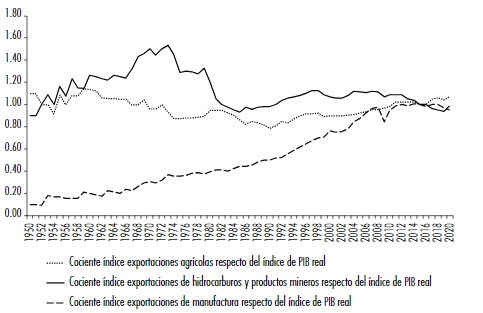

El dinamismo relativo del volumen de exportaciones por parte de tres grupos principales de productos: agrícolas, mineros e hidrocarburos, y manufacturas respecto de la evolución del PIB real mundial se muestra en la figura 2. En ella se puede determinar qué fue lo más dinámico en términos comerciales a través del tiempo. En primer lugar, destaca la tendencia creciente de las manufacturas con un estancamiento desde la crisis financiera internacional a la fecha. En el caso de los productos agrícolas la tendencia es más o menos constante en el tiempo con una relativa disminución en los años ochenta para crecer relativamente hasta tiempos recientes. En el caso de los productos mineros e hidrocarburos el pico es en la década de los setenta y luego en los ochenta. De ahí a partir de los años noventa y hasta antes de la crisis financiera internacional se registró un ligero incremento para disminuir lenta, pero continuamente. Los productos más dinámicos en la actualidad son los agrícolas, manufactura, y en tercer lugar los mineros y los hidrocarburos más rezagados. Esta información es de suma utilidad para determinar el tipo de productos a los cuales orientarse.

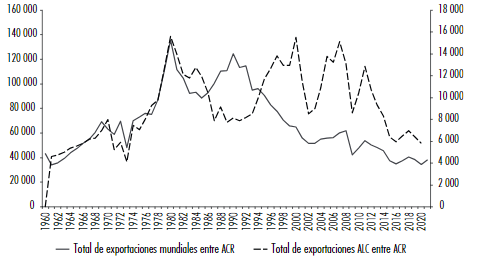

La aportación positiva, aunque cada vez menor, de la entrada en vigor de los TLC tanto a nivel global (lado izquierdo) como en ALC (lado derecho) se observa en la figura 3. La fuente de información es la OMC y se obtiene a partir del cociente de las exportaciones de bienes respecto del acumulado de los acuerdos comerciales regionales (ACR) desde 1960 hasta 2020. En el caso del mundo, la aportación de un nuevo TLC es positiva, aunque decreciente en el tiempo desde inicios de los años noventa; en la actualidad uno nuevo sólo genera mayor comercio adicional por US$40 mil millones al año. En el caso de ALC su aportación marginal ha fluctuado destacando la aportación positiva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a mediados de los años noventa y de otros posteriores. Sin embargo, en los últimos tiempos un nuevo acuerdo comercial sólo generó mayor comercio internacional por US$6 mil millones. La menor aportación resultó de la proliferación de estos acuerdos; asimismo, estos resultados son indicativos de que la estrategia de firmar TLC por doquier tiene límites.

Fuente: OMC (2022a)

Figura 2 Dinamismo relativo del volumen de exportaciones por grupo de productos respecto del PIB real mundial 1950-2020

Fuente: OMC (2022a y 2022b).

Figura 3 Cociente exportaciones mundo y ALC entre ACR global y regional 1960-2020 (millones US$)

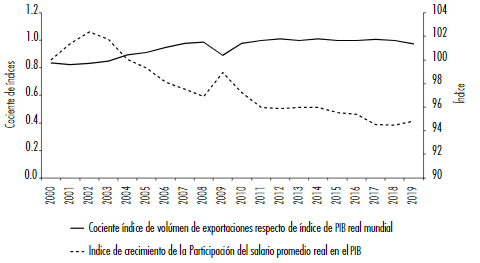

Como se puede ver, la figura 4 se enfoca en la vinculación entre el dinamismo relativo de las exportaciones respecto de la evolución de la cuota salarial real a nivel global, teniendo como fuente la Organización Internacional del Trabajo (OIT); asimismo de esta última variable respecto de la aportación de los ACR al comercio internacional y regional de la figura 5. Los resultados reflejan que la tendencia decreciente en la cuota salarial global está acompañada de un estancamiento en el dinamismo de las exportaciones globales. Esta relación podría leerse de forma tal que la reducción de la participación salarial reduce relativamente el tamaño de los mercados externos. Ya que los asalariados son responsables de la mayor proporción del consumo a la par que la propensión a consumir de los propietarios es menor que la de los asalariados. De esta forma es que un mayor comercio internacional no se vincula en el mediano y largo plazo con una noción de competitividad espuria basada en el estancamiento o reducción de la cuota salarial. El comercio internacional va de la mano con la evolución positiva de los sueldos y los salarios reales a nivel internacional.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2022), OMC (2022a) y OIT (2020).

Figura 4 Dinamismo relativo del comercio mundial y la cuota salarial mundial 2000-2019

La figura 5 refleja la evolución de la cuota salarial global respecto de la aportación marginal de los ACR. En ambos casos la relación es decreciente, reflejando quizás una relación bidireccional donde la menor participación salarial contribuye a una menor contribución relativa de los TLC y, al mismo tiempo, la menor aportación de los ACR contribuye a una menor cuota salarial. Tanto los TLC tienen una contribución decreciente al comercio como una dinámica (y política) que reduzca la cuota salarial no es buena para el comercio internacional. Los regímenes de crecimiento económico basados en ganancias y exportaciones tienen límites en el mediano y largo plazo por el menor dinamismo de los mercados domésticos donde los sueldos y salarios son su motor principal.2

3. Desarrollos teóricos recientes sobre la política comercial

La teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional ya ha sido rebasada por la realidad. No hay que olvidar que plantea que una persona o empresa tiene una ventaja en cierta actividad, cuando es capaz de realizarla a un costo de oportunidad más bajo que cualquiera otra (Parkin, 2018). Existen diferentes perspectivas posteriores relativas a la política comercial estratégica, las diferentes nociones de competitividad y en particular la competitividad sistémica, la creación de ventajas competitivas dinámicas y la combinación entre la política industrial y comercial, que pueden ser útiles para redefinir una nueva estrategia comercial. Las oportunidades comerciales se aprovechan, pero también se crean, impulsan y desarrollan.

Según Krugman (1986) existe un cambio de carácter del comercio, que no se parece mucho al tipo de intercambio previsto en la teoría clásica. Las teorías tradicionales del comercio internacional consideran que el comercio es esencialmente una forma de que los países se benefician de sus diferencias, es decir, por su ventaja comparativa en la producción de bienes para los que su carácter particular convenga. Para el autor, después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio consiste en intercambios que no pueden atribuirse a las características tradicionales. En lugar de ello, el comercio parece reflejar ventajas arbitrarias o temporales resultantes de las economías de escalas o de los cambios de liderazgos en las carreras tecnológicas.

De tal forma que la nueva teoría del comercio es resultado de cuatro investigaciones de Krugman (1979, 1980, 1986 y 1991). El autor incorpora el concepto de mercado local (1979 y 1980), el cual consiste en que las empresas decidirán ubicarse dependiendo de la relación entre la utilización de economías de escala y el ahorro por los costos de transporte. Introduce la competencia imperfecta y las economías de escala (1986), integra los conceptos de economías de escala, costos de transporte y demanda (1991), en el modelo centroperiferia. Según Krugman (1986) las economías de escala implican un cada vez menor costo unitario por producción de bienes y servicios en volúmenes grandes; es decir, la producción en grandes volúmenes a escala mundial sería más eficiente. Asimismo, se ilustra claramente cómo las interacciones entre rendimientos crecientes a nivel de la firma, costos de transporte y movilidad de los factores pueden causar la aparición de aglomeraciones espaciales. Sólo entonces, empresas que producen productos semejantes en diferentes países competirán unas contra otras.

Uno de los componentes más importantes en un mercado es la competitividad, ya que impulsa a que la economía funcione no sólo de manera eficiente, sino en constante mejora. A partir de ello, un país puede generar su riqueza. Según Porter (1990), la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Por ello, al contrario de la teoría de la economía clásica, considera que la prosperidad nacional se crea y no surge de las dotaciones naturales de un país, su reserva de trabajo, sus tipos de interés o el valor de su moneda. Su aporte principal es que las naciones triunfan en sectores determinados porque el entorno nacional es el más progresivo, dinámico y estimulante. Esta conclusión es contraria a la de la teoría convencional donde los determinantes de la competitividad son los costos de la mano de obra, los tipos de interés, los tipos de cambio y las economías de escala.

Para Porter (1990) las empresas logran ventaja competitiva mediante actos de innovación. Sin la innovación es imposible crear una ventaja competitiva en una economía de mercado. Para ello, se incluyen nuevas tecnologías como nuevos modos o procesos de producción. El éxito de una empresa se logra a través de cuatro determinantes: 1) la disponibilidad de los recursos y las destrezas necesarios para tener ventaja competitiva en un sector; 2) la información que da forma a las oportunidades que las empresas perciben y las direcciones en que despliegan sus recursos y destrezas; 3) los objetivos de los propietarios, de los directivos y del personal de las empresas; 4) y las presiones sobre las empresas para invertir e innovar.

Por otra parte, Esser et al. (1996) plantean que la competitividad es producto de la interacción compleja y dinámica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional. El primero, es el nivel micro de las empresas, y son las que buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción. El segundo, es el nivel meso, que corresponde al Estado y los actores sociales, quienes desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad. El tercer nivel es macro. En él se ejercen presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño. Por último, está el nivel meta, donde se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, política y económica, con suficiente capacidad social de organización e integración y capacidad de los actores para la integración estratégica.

Por su parte, Rodrik (2000) se enfoca en la necesidad de una reforma institucional de gran envergadura, que tendría influencia en la política comercial. En el sentido económico, considera que la reforma institucional no sólo cambiaría los parámetros políticos, sino también las relaciones de comportamiento.

Por otro lado, sostiene que la coherencia de la reforma comercial con las necesidades institucionales de la economía genera el dinamismo empresarial y promueve el crecimiento económico. Para este autor una institucionalidad con calidad genera mayores beneficios económicos que un régimen comercial liberal o la adhesión y cumplimiento a las normas de la OMC.

Rodrik (2001) enfatiza que el término estrategia de desarrollo es sinónimo de integración global. Para él, la apertura del comercio no sólo consiste en cambiar las tasas arancelarias y eliminar las barreras a la inversión extranjera. Asimismo, para Rodrik (2004) las fuerzas del mercado y el espíritu empresarial privado serían el hilo conductor de esta agenda, pero los gobiernos también tienen que desempeñar un papel estratégico y articulador en el ámbito productivo, más allá de garantizar los derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, la fuerza del mercado y el papel del gobierno en la economía son componentes complementarios en el desarrollo y el crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo en la economía de mercado de una nación; actuando a través de la política industrial.

La política industrial consiste tanto en obtener información del sector privado sobre las externalidades significativas y sus remedios para aplicar las políticas adecuadas en la actividad económica específica. Además de ello, la correcta aplicación de la política industrial es el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado con la finalidad de identificar los principales problemas de la reestructuración, así como definir qué medidas son más efectivas ante ello. Por eso, en la aplicación de la política industrial no se centra en los resultados, sino en el proceso político. Se pone más énfasis en el diseño de la política, donde tanto los agentes públicos como los actores privados tienen que trabajar de la mano reconociendo sus limitaciones. Por eso, la mejor manera de comprender la política industrial es como un proceso de descubrimiento, donde las empresas y el gobierno entienden el coste y las oportunidades subyacentes y participan de manera coordinada en la planificación estratégica (Rodrik, 2004). Asimismo, este autor señala que la diversificación de la producción es un elemento necesario para el bienestar social.

Rodrik (2004) profundiza también en la arquitectura institucional y en los principios de diseño de la política industrial. Los tres principios corresponden a contar con liderazgo político en la cima. En segundo lugar tener un consejo de coordinación y de deliberación, donde se puedan intercambiar diversas informaciones y el aprendizaje social, en el que organismos público-privados deberían incluir a sus representantes. En tercer lugar tener un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, para una efectiva política industrial, que tiene como objetivo principal diversificar la economía y crear nuevas ventajas comparativas, es fundamental que una institución tenga principios bajo los cuales supervisar las actividades económicas, y promover las políticas de diversificación. Al respecto, Rodrik (2004) presenta diez principios, que posteriormente son ajustados y complementados para una economía mediana de la región (Alarco, 2014).

4. Críticas a la liberalización comercial y a los tratados de libre comercio

No se busca profundizar en las críticas tradicionales a las políticas de liberalización del comercio y de los TLC. Sólo hay que recordar que los promotores de las últimas décadas se olvidaron de que los países ahora desarrollados tuvieron capítulos importantes de políticas comerciales proteccionistas (por ejemplo, Alemania, Japón, Corea del Sur, entre otros); asimismo, que impulsaron el libre comercio cuando tuvieron la capacidad para hacerlo. Más recientemente, Rodrik (2011) señala que gran parte de los éxitos exportadores actuales de ALC se iniciaron a través de política industrial en el marco de la estrategia de sustitución de importaciones de los años sesenta. Los casos de la industria automotriz en México, la siderúrgica y de producción de aviones de Brasil, entre otros, son algunos ejemplos.

En lo positivo, Greenspon y Rodrik (2021) anotan que la liberalización del comercio contribuyó al crecimiento económico de muchos países exportadores de bajos ingresos y China, en particular, se benefició de la apertura de los mercados en Europa y Estados Unidos. La industrialización orientada a la exportación ha sido un potente motor de crecimiento en muchos países contribuyendo a la reducción de la desigualdad global, gracias en gran parte al desempeño económico de China. Sin embargo, señalan que los industrializadores exitosos se basaron en una amplia gama de políticas que violaron las reglas tradicionales de integración profunda. Amsden (1989) plantea que la expansión acelerada de Corea del Sur se basó en estrategias de “precios equivocados”. China promovió la industrialización no sólo protegiendo sus empresas estatales de la competencia de importación, pero también a través de subsidios, transferencia de tecnología forzada, requisitos de contenido nacional, manipulación de divisas (con un tipo de cambio real alto) y laxitud en materia de patentes y de derechos de autor.

Las críticas a los TLC son de diferentes niveles. Entre las más radicales se encuentra un reciente libro compilado por Ghiotto y Laterra (2020) a propósito de los 25 años de vigencia de los TLC en ALC. Se trata pues de un trabajo colectivo de las organizaciones miembros de la Plataforma América Latina mejor sin TLC con el objetivo de mostrar los efectos nocivos de los tratados comerciales y de protección de las inversiones. El balance para estos autores y para quienes colaboraron en libro es negativo; pues aumentaron el poder de las empresas transnacionales en la región, restringieron la política comercial de los países, blindaron la privatización de los servicios públicos, encarecieron los medicamentos estableciendo monopolios y restringieron la fabricación de genéricos, avanzaron sobre la soberanía de los países y otorgaron privilegios legales extraordinarios a los inversores extranjeros, entre otros elementos.3

En una línea más balanceada, autores como Stiglitz (2013) y Rodrik (2018) aportan críticas interesantes a la política comercial tradicional y los TLC. La liberalización comercial puede promover el desarrollo, pero los resultados de diferentes políticas de comercio han variado a través de diferentes países. Para Stiglitz y Charlton (2006) la evidencia sugiere que los beneficios de liberalización dependen de muchos factores, y así el proceso de marcar nuevos rumbos en el comercio necesita ser más perceptivo de las condiciones particulares de los países. Según Stiglitz (2013), el principio más general de los TLC es el de que los acuerdos comerciales colocan por lo general los intereses comerciales por encima de otros valores: el derecho a una vida sana y a la protección del medio ambiente, por citar sólo dos.

Por otra parte, recién Rodrik (2018) planteó una interesante perspectiva sobre a quiénes sirven los TLC. El autor diferencia entre lo que es el libre comercio de los TLC. En su etapa inicial, los proteccionistas fueron el villano de la historia del libre comercio. Los acuerdos comerciales servían para contrarrestar su influencia y acercar el bienestar óptimo, al reducir el proteccionismo (o regulaciones nocivas). Sin embargo, a medida que los acuerdos comerciales evolucionaron y fueron más allá de los aranceles de importación y las cuotas en reglas regulatorias y armonización (propiedad intelectual, normas de salud y seguridad, normas laborales, medidas de inversión, procedimientos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, y otros) se han vuelto cada vez más difícil definir a quienes beneficia los TLC.

Para Rodrik (2018) en lugar de neutralizar a los proteccionistas, los TLC pueden empoderar a un conjunto diferente de intereses que buscan rentas y benefician a empresas políticamente bien conectadas: bancos internacionales, compañías farmacéuticas y empresas multinacionales. Los acuerdos comerciales aún podrían dar lugar a un comercio más libre y mutuamente beneficioso, mediante el intercambio de acceso a los mercados. Asimismo, podrían resultar en la actualización global de las regulaciones y estándares para los trabajadores, o el medio ambiente. Desafortunadamente, también podrían producir resultados puramente redistributivos bajo el disfraz de comercio más libre.

Por su parte, Greenspon y Rodrik (2021) plantean que el comercio internacional y en particular la eliminación de barreras comerciales, no sólo genera desajustes distributivos temporales, sino que pueden ser de carácter permanente. Los autores reseñan diversos estudios donde se demostraron impactos negativos en Estados Unidos ante el comercio con China y México, generando pérdidas significativas de ingreso en el largo plazo. La respuesta habitual de los economistas ante estos problemas distributivos por la política comercial, que en Estados Unidos afecta a los trabajadores más pobres, es que deben estar acompañados con una compensación a los perdedores. En ese país se denomina asistencia para el ajuste comercial, mientras que en Europa son más generosas por el lado de la seguridad social y otros programas en el mercado de trabajo. Sin embargo, hay que reconocer que las compensaciones son incompletas e imperfectas y cuya solución es un problema complejo que se inicia desde su adecuada identificación.

En la mayor parte de la región de ALC se intensificó la firma de TLC con otras economías y bloques económicos. Esta práctica se inició con México en el marco del TLCAN desde mediados de los años noventa del siglo XX y ahora sustituido con el T-MEC para extenderse a las otras economías intermedias de la región en el siglo XXI. Hay mucha ideología y se persiste en estos sin una evaluación rigurosa de sus beneficios y costos; y menos de acciones para mitigar sus problemas. Desafortunadamente, la visión oficial, de los grupos empresariales, de los medios de comunicación y de gran parte de la academia es que respecto a los TLC todo es maravilloso.

Es indudable el aporte de estos acuerdos en términos de mayores exportaciones y empleo en el caso de la experiencia más exitosa como la mexicana (no exenta de numerosas críticas) y algunas de las otras. Sin embargo, este resultado no es tan halagüeño para las otras economías que, efectivamente, exportan más pero alrededor de los mismos productos tradicionales (o alrededor de las materias primas) con reducido procesamiento y contenido tecnológico. Sus balanzas comerciales se han deteriorado por las mayores importaciones, ya que en general la política cambiaria se acompaña con una apreciación real de la moneda nacional por motivos antiinflacionarios y a frenar las salidas de capitales. Aún en México no hay correspondencia entre el elevado crecimiento exportador y el reducido crecimiento económico por los bajos encadenamientos de producción y empleo.

Los TLC no significaron, salvo en México, mayores flujos de inversión extrajera, ni incrementó la productividad general de la economía ni irradió nuevas tecnologías e innovaciones por doquier. Los TLC no son la panacea. Alarco (2017) anota que en el caso de los TLC de Chile, México y Perú con Estados Unidos no modificaron la trayectoria de crecimiento del PIB de las tres economías; asimismo, con diversas pruebas estadísticas de quiebre estructural se concluye que sólo hay quiebres en el caso de las exportaciones en México y en otras pocas variables de Chile. Con el modelo de Thirlwall se determinó que la capacidad exportadora se elevó, pero no se incrementó el producto potencial por el aumento de la elasticidad importaciones-producto, ya que se acompañan de una gran expansión de las importaciones de bienes complementarios y sustitutos de la producción nacional.

La opinión mayoritaria es que el TLCAN no fue tan alentador como se esperaba. La ausencia de políticas para promover la innovación y el desarrollo industrial, la competencia de China, la apreciación del tipo de cambio real, la baja inversión y la falta de financiación bancaria son los principales factores explicativos señalados por Ros (2008). A estos factores se sumarían la restricción fiscal, la política monetaria, el deterioro real de los salarios y de la participación de los salarios en el producto (Caballero y López, 2013).

Asimismo, salvo la difusión y promoción de los acuerdos comerciales, en general no se diseñaron o aplicaron políticas previas o complementarias a su entrada en vigor. Nada de política industrial, promoción de MyPymes, créditos especiales, asistencia tecnológica o técnica particular, desarrollo explícito de Joint Ventures, apoyo a la integración de clusters, mejora de infraestructura o de las cadenas logísticas, entre otras. En cuanto a sus impactos agregados no se percibe que hayan contribuido al desarrollo de encadenamientos de producción y empleo especiales. Respecto al TLC de Perú, Colombia y Ecuador con la Unión Europea, según BKP Economic Advisors (2022) se observan algunos resultados alentadores y optimistas, pero no en todos los sectores.

De acuerdo con ese estudio, sí se registró un incremento ligero en el PIB en los países miembros de ese acuerdo, especialmente a favor de la Unión Europea. En términos absolutos, el PIB de la Unión Europea es superior en US$1 300 millones a lo que habría sido sin el acuerdo; mientras que las ganancias para Colombia y Perú son de US$42 millones y US$49 millones, respectivamente; y el PIB de Ecuador es superior en US$128 millones; en tanto el efecto del PIB global del acuerdo es positivo, estimado en US$728 millones. En cambio, a nivel del empleo, el efecto en la Unión Europea fue insignificante. En cuanto a las condiciones laborales el BKP Economic Advisors (2022) reportó que a pesar de las medidas gubernamentales determinadas con el apoyo de la Unión Europea no bastaron para fortalecer la regulación laboral, el funcionamiento de los sindicatos y evitar regímenes laborales perniciosos.

5. Hacia una nueva política comercial inclusiva a favor del desarrollo

A continuación se puntualizan los elementos principales para formular una nueva política comercial inclusiva orientada al desarrollo sostenible y el progreso de las comunidades y las personas. Los elementos están planteados para cualquier economía en general, pero obviamente recogen los aprendizajes de las experiencias de la región en estudio. Aquí se incorpora lo mostrado en secciones previas y se articula una propuesta más integral que aprovecha las contribuciones sobre comercio internacional y desarrollo inclusivo de la CEPAL (2013), sobre diversificación productiva y algunas recomendaciones estratégicas de la política comercial de algunas economías de ALC y la Unión Europea (Alarco y Castillo, 2019).

El punto de partida para integrar estos elementos es el documento de la CEPAL (2013) en el cual se señala que la notable expansión del comercio internacional en ALC en la última década, no garantiza un desarrollo equilibrado desde el punto de vista económico, social y territorial, pero presenta oportunidades que deben aprovecharse. Señala la CEPAL (2013) que la posibilidad de crecer y reducir las desigualdades está ligada a escenarios que mejoren la inserción internacional de productos y empresas, y que vayan acompañados de políticas activas de innovación, competitividad, desarrollo productivo, empleo y capacitación. Además, es clave que exista un contexto macroeconómico e institucional propicio para el desarrollo y para lograr una mayor equidad.

El comercio internacional inclusivo definido por la organización facilita el crecimiento con una disminución de la heterogeneidad estructural y un aumento de la equidad. Concluyen que el aumento del comercio internacional puede incrementar el crecimiento, pero para asegurar efectos inclusivos se requiere contar con políticas orientadas a lograr este objetivo y una mayor relación entre los distintos niveles de las políticas macro y microeconómicas, incluidas también otras áreas, como las políticas de igualdad de género y desarrollo de infraestructura.

Son diversas las recomendaciones planteadas por la CEPAL (2013). En primer lugar, el potencial inclusivo del sector exportador se puede desarrollar mediante el incremento de los eslabonamientos internos y externos, así como el aumento del número de empresas y de empleos asociados a éste. En segundo lugar, se propone el reforzamiento y la ampliación de las cadenas de valor internas y externas a las economías para potenciar los efectos inclusivos del comercio. En tercer lugar, se postula que las Pymes pueden integrarse a los encadenamientos por diversas vías y que existan políticas públicas que faciliten dicha integración. En cuarto lugar, se destaca que el comercio dentro de la propia región latinoamericana es claramente el que tiene mayores efectos inclusivos, por lo que debe impulsarse.

La construcción de una nueva política comercial alternativa implica considerar una serie de elementos. En primera instancia se debe entender la evolución y el rol del comercio internacional en las diferentes fases del capitalismo, sin olvidar sus principales prácticas y asimetrías. En segunda instancia recoger las aportaciones que en positivo pueden proporcionar la teoría y política comercial estándar basada en las ventajas absolutas y comparativas. En tercera instancia hay que aprovechar las experiencias de las prácticas comerciales de otros países y construir a partir de la identificación de los desafíos y retos de los TLC de las economías de la región y otras. En cuarta instancia hay que saber combinar el análisis de las tendencias y de los escenarios posibles del entorno, economía y comercio internacional con las oportunidades que brindan las nuevas teorías y enfoques del comercio internacional.

Los elementos que debe contener una nueva política comercial inclusiva son diversos y numerosos, difiriendo de la perspectiva tradicional donde se concibe que por sí sola contribuirá a una mayor eficiencia económica, productividad, progreso tecnológico, mayores inversiones, empleo, ingresos y crecimiento económico, entre otras virtudes. A lo largo de las secciones que integran este texto se plantearon que los círculos virtuosos de la política comercial estándar no están garantizados; tampoco se cuenta con evidencia empírica que demuestre que esos efectos benéficos siempre se presentan.

Los dos primeros elementos por resaltar es que se debe garantizar que la política comercial contribuya al desarrollo sostenible y al progreso de las comunidades y de las personas; al respecto, para lograr esta contribución al desarrollo sostenible se debe entender que la política comercial responde a la estrategia productiva y de diversificación tomando en cuenta las tendencias históricas y los escenarios probables (y posibles) a futuro de la economía internacional. Desafortunadamente, en muchos países, la política comercial ha ido por delante de la productiva, cuando debiera ser al revés.

Por otra parte, una política comercial inclusiva debe implicar que las empresas que exportan y en general todas sean socialmente responsables, tengan buen gobierno corporativo (BGC) y que creen valor compartido (Porter y Kramer, 2011). Esto involucra buenas prácticas con relación a todos los accionistas, modificar productos y servicios de acuerdo con las necesidades de la población, mejorar su contribución ambiental e impulsar aglomeraciones industriales (o clusters) alrededor de una actividad principal. En el lenguaje de las teorías de crecimiento crear eslabonamientos de producción y empleo; y no exportaciones que concentran sus beneficios en enclaves. Asimismo, no sólo se trataría de diversificar para reducir vulnerabilidades, sino que las exportaciones deberían orientarse hacia bienes de mayor procesamiento y de contenido tecnológico, y en la medida de lo posible ser parte de las cadenas de valor globales.

Un comercio más inclusivo requeriría elevar la participación de las MyPymes, cooperativas y asociaciones de pequeños productores; de empresas exportadoras efectivamente más descentralizadas, particularmente en zonas de pobreza y pobreza extrema y con algún énfasis de género para aprovechar las posibilidades de las prácticas de comercio justo. Asimismo, todas las firmas y sus proveedores deben ser respetuosos de los derechos laborales, derechos humanos y de las tradiciones e identidad de las comunidades. La procuración de una globalización más equitativa requiere mejorar la capacidad de negociación, transparencia y articulación de los esfuerzos de la sociedad civil, ONG y gobiernos de distintas partes para negociar las mejores condiciones para los países de menores ingresos con el objetivo de superar las brechas históricas. Un tema relevante es que las mayores exportaciones no deben atentar contra la alimentación y calidad de la nutrición de los ciudadanos nacionales.

En la esfera más instrumental, retomando lo planteado por Rodrik (2018) y otros autores, es importante que se evalúen pormenorizadamente los beneficios y costos de todos los otros componentes que se han adicionado en los últimos años a los TLC, sin olvidar en primer lugar el relativo a los impactos sobre la producción nacional de productos sustitutos. Por otra parte, analizar los impactos distributivos de los acuerdos y plantear, en su caso, políticas compensatorias; facilitar la movilidad de recursos, especialmente de los recursos humanos. Por último, se debe establecer una transición adecuada y proporcionar asistencia técnica y financiera, entre otras, para facilitar el ajuste comercial de los diferentes sectores de la economía.

Como se ha señalado anteriormente, la CEPAL (2013) señala que un comercio internacional inclusivo exige de políticas complementarias. Los TLC no pueden ir solos, como políticas aisladas, pues esto solamente sería garantía de resultados mediocres. Necesitan acompañarse tanto de una política cambiaria que evite la apreciación de la moneda nacional, como de un planeamiento es- tratégico alineado con señales de mercado para establecer el rumbo, las estra- tegias y los incentivos. Se requieren políticas complementarias para que puedan tener éxito. El timing es clave, siendo previa la política industrial y de desarrollo tecnológico a la comercial.

Así pues, no existe una receta única para la política comercial de todas las economías en desarrollo, pues hay muchas particularidades en juego. Nunca es tarde para reconsiderar estrategias y políticas, a luz de los nuevos desafíos mundiales. Dentro de las políticas previas se incorporan varios elementos. En primer lugar, una estructura institucional que relieve el tema y que subordine la política comercial a la productiva. En segundo lugar, es importante contar con políticas de seguridad alimentaria (incluyendo los fertilizantes) y energética para evitar que una política activa con relación al tipo de cambio real genere inflación por alimentos y costos de la energía. En tercer lugar, es fundamental un Estado con capacidad de planeamiento estratégico, convocatoria y negociación con los de diferentes actores económicos nacionales e internacionales. De ninguna forma se puede desarrollar una nueva política comercial cuando se tienen brechas y desequilibrios macroeconómicos significativos. Otras políticas son la inversión en recursos humanos, en infraestructura y contar con un sistema financiero que contribuya al sector productivo. Por último, y quizás lo más importante, contar con un sector empresarial innovador que aproveche y cree nuevas oportunidades; y asuma riesgos con el apoyo del Estado.

La lista de políticas complementarias que se presenta es corta. Según Rodrik (2005) el mejor instrumento y más potente de la política industrial es la política cambiaria. La apreciación cambiaria puede anular todos los esfuerzos relativos a diversificar la plataforma productiva y exportadora de un país. Mientras que, una adecuada política cambiaria puede ser útil, tanto para hacer frente a una apertura industrial, evitando competencia desleal, como para promover el desarrollo productivo sectorial. El quid del asunto es tener un tipo de cambio real alto y estable sin avivar las presiones inflacionarias. La segunda política complementaria es la industrial. Una política comercial sin estar acompañada de una política industrial es poco útil. Rodrik (2011) agregó a la política industrial varias particularidades anotadas en la sección anterior de este artículo.

La lista de argumentos para promover la diversificación productiva con productos de alto valor agregado puede ser larga; entre estos destacan los siguientes: permitiría hacer frente a la vulnerabilidad externa, tanto por el deterioro de los términos de intercambio como por la caída de la demanda externa; es útil para hacer frente a una economía que se desacelera progresivamente, haciendo frente a la trampa de los ingresos medios; posibilita que la economía pueda dar un salto hacia otros niveles de ingresos, generando empleos de más calidad. Según Hausmann et al. (2011), una estructura productiva más diversificada y de mayor valor agregado, y, por tanto, más compleja, se asocia con mayores niveles de ingreso per cápita.

Esta diversificación productiva también debe ir de la mano de una política de ciencia, tecnología e innovación; de vinculación del comercio exterior con el fomento de la inversión; de promover alianzas con la inversión extranjera; de inversión en capital humano; de promoción de Joint Ventures entre el capital nacional y el extranjero, entre otras. Por otra parte, las exportaciones deben realizarse a partir de la visión de la competitividad sistémica y no la espuria basada en bajos salarios. Aquí se propone acompañar la nueva política comercial con una política activa para los salarios mínimos y de menores ingresos para impulsar también el mercado interno, ante el escenario de una menor globalización, como propuso recientemente Bielschowsky et al. (2022).

6. Conclusiones

Desde la crisis financiera internacional 2008-2009, el Brexit, la proliferación de gobiernos populistas y la pandemia de Covid-19, el panorama económico y el comercio internacional se transformaron aceleradamente. El mundo y el comercio internacional, en particular el actual y el del futuro cercano, no será el mismo de antes. La guerra entre Rusia y Ucrania lo volvió más complejo. Por otra parte, si antes de estos eventos los TLC estaban bajo cuestionamiento, urge la necesidad de redefinir la política comercial al recordar que una cosa es la teoría de la política comercial dominada por la teoría neoclásica y otra su praxis con menos elementos ortodoxos, incluido lo geoestratégico.

La teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional ya fue rebasada. Aunque todavía con enfoques dispersos y no integrados existen diferentes perspectivas posteriores relativas a la política comercial estratégica, las diferentes nociones de competitividad y, en particular, la competitividad sistémica, la creación de ventajas competitivas dinámicas y la combinación entre la política industrial y comercial que son útiles para redefinir una nueva estrategia comercial. Las oportunidades comerciales se aprovechan, pero también se crean, impulsan y desarrollan.

En el presente trabajo se estableció que la construcción de una nueva política comercial alternativa implica aprovechar toda una serie de elementos y precondiciones; sin olvidar en primera instancia que contribuya al desarrollo sostenible, al progreso de las comunidades y las personas. Por otra parte, debe quedar claro que la política productiva y su diversificación se define antes que la política comercial. Asimismo, que las primeras deben diseñarse tomando en cuenta las tendencias históricas y a los escenarios probables (o posibles) a futuro de la economía internacional.

La lista de políticas previas y complementarias a los TLC es sólo preliminar y lo que para un país puede ser una política previa para otro puede ser una complementaria. No existe pues, una receta única para la política comercial de todas las economías en desarrollo y en particular de ALC, ya que hay muchas especificidades en juego. Nunca es tarde para reconsiderar estrategias y políticas, a luz de los nuevos desafíos. Dentro de las políticas previas se incorporan varios elementos. En primer lugar, una estructura institucional ad hoc. En segundo lugar, es importante contar con políticas de seguridad alimentaria (incluido los fertilizantes) y energética para evitar que una política activa con relación al tipo de cambio real genere inflación por alimentos y costos de la energía. En tercer lugar, es fundamental un Estado con capacidad de planeamiento estratégico, convocatoria y negociación con los diferentes actores económicos nacionales e internacionales.

De ninguna forma se puede desarrollar una nueva política comercial cuando se tienen brechas y desequilibrios macroeconómicos significativos. Otras políticas son la inversión en recursos humanos, en infraestructura, en cienciatecnología e innovación, promover articulaciones productivas y de empleo y contar con un sistema financiero que contribuya al sector productivo, entre otras. Por último, pero quizás lo más importante, es contar con un sector empresarial innovador que aproveche y cree nuevas oportunidades; y asuma riesgos de la mano del Estado. Una política comercial sin estar acompañada de políticas intermedias como la industrial; políticas a nivel meta, macro y microeconómicas es poco útil.

texto en

texto en