Introducción

El cáncer es considerado un daño catastrófico. Esta enfermedad conlleva efectos emocionales como el miedo, al igual que desestabilización del proyecto de vida personal y familiar. Se estima que tres cuartas partes de los fallecimientos ocurrirán en países subdesarrollados, donde los recursos para prevenir, tratar y diagnosticar el cáncer son muy limitados o inexistentes -calidad de la atención de la salud y la accesibilidad a los servicios- (Fonseca, Schlack, Mera, Muñoz & Peña, 2013; Medina, Gómez & Medina, 2018). Las cuestiones culturales, es decir, las creencias respecto a la salud, las costumbres y la visión que se tiene respecto a la enfermedad y la muerte juegan un papel importante (Sánchez-Torres, 2017), haciendo que en ocasiones sea más difícil de sobrellevar el evento.

El cáncer cervicouterino (CCU) es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y es el segundo más común entre las mujeres de países menos desarrollados. En el año 2018, se presentaron 570 000 casos nuevos, lo que corresponde al 84% de estos casos a nivel mundial. Para el mismo año murieron aproximadamente 311 000 mujeres; 85% se produjeron en países de ingresos bajos y medios (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019; Sánchez, 2020). Las infecciones por el virus de papiloma humano (VPH) han sido identificadas como una causa necesaria de esta enfermedad (Walboomers et al., 1999).

El análisis de la incidencia absoluta y la mortalidad en México registrada entre el 2000 y el 2010 mostró que hubo 82 090 y 46 173 casos nuevos y muertes, respectivamente. Un número significativo de estas defunciones podrían prevenirse mediante la mejora de los programas existentes de detección de CCU; por lo tanto, los servicios de salud deben fortalecer las acciones dirigidas a la educación para la salud, promover la prevención primaria (vacunación) y la promoción secundaria (detección oportuna) así como contar con los recursos de atención médica necesarios para identificar casos nuevos y disminuir la mortalidad por esta causa (Hernández-Hernández, Apresa-García & Patlán-Pérez, 2015). Aun con los avances en prevención primaria y secundaria, la enfermedad metastásica se desarrolla en un 15%-61% de las mujeres, usualmente dentro de los primeros dos años de haber completado el tratamiento primario (Pfaendler & Tewari, 2016).

Las terapias estandarizadas para el CCU incluyen desde una conización o una cirugía (histerectomía simple o radical, linfadenectomía), hasta quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo y braquiterapia intracavitaria o braquiterapia intersticial (Sánchez-Lorenzo, 2020). A pesar de los tratamientos existentes, la tasa de recurrencia en cinco años es reportada en el 20%-50% de las pacientes con este cáncer, con varios factores pronósticos clínicos conocidos, incluyendo el tamaño tumoral (Tinker, Fiorino, O'Dwyer & Kumar, 2018)

Así, la mortalidad por esta enfermedad sigue siendo alta. En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 3771 defunciones, con una tasa de mortalidad de 11.3 por cada 100 000 mujeres en México. Las entidades con mayor mortalidad por CCU son Morelos, Chiapas y Veracruz, con una tasa de 18.6, 17.2 y 16.4 por cada 100 000 mujeres, respectivamente. En el estado de San Luis Potosí se registró una tasa de mortalidad en el año 2013 de 10.6 por cada 100 000 mujeres de 25 años y más (Secretaría de Salud [Salud], 2017).

El conocimiento sobre la mortalidad por causas específicas proporciona información importante sobre desigualdades geográficas y tendencias divergentes en la esperanza de vida, además del comportamiento de una enfermedad a nivel nacional y en una localidad. Los responsables de la formulación de políticas deben utilizar las tasas de mortalidad para informar estrategias específicas para mejorar la salud y la supervivencia y para disminuir las desigualdades (Dwyer-Lindgren et al., 2016).

Tomando en cuenta lo arriba descrito, el objetivo del presente estudio es analizar la mortalidad y supervivencia por CCU en pacientes beneficiarias del Seguro Popular en San Luis Potosí, México, en el periodo 2005-2012.

Material y Método

Se trata de un estudio cuantitativo de diseño observacional y retrospectivo. Se llevó a cabo de septiembre de 2013 a marzo de 2014 en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, México. Se analizó el total de los expedientes de casos diagnosticados y reportados de CCU en pacientes beneficiarias del Seguro Popular (571) en el periodo comprendido de 2005 a 2012 y fueron utilizados solo aquellos que contaban con el 90% o más de la información requerida (Tabla 1), por lo que se trabajó exclusivamente con 368 expedientes. Las mujeres que provenían de diferentes municipios del estado de San Luis Potosí fueron 360 y ocho de otros estados. Así, la información fue obtenida por fuente secundaria a través de los expedientes clínicos. Fueron analizadas 10 variables (incluyendo clínicas y sociodemográficas) (Tabla 1). Todas ellas, a excepción del tratamiento y estatus de la paciente, son consideradas factores de riesgo. El ingreso económico se midió en deciles, para este trabajo se categorizó en tres niveles: bajo (primer decil), medio (decil 2 y 3) y alto (decil 4 y 5).

Tabla 1 Variables analizadas en el proyecto.

| Variable | Tipo |

| Edad | Numérica continua (24 a 91 años) |

| Tipo de cáncer | Nominal: Adenocarcinoma, Epidermoide. |

| Estadio del cáncer | Ordinal: I, II, II, IV. |

| Tratamiento | Nominal: Cirugía, Radioterapia, Quimioterapia, Combinado. |

| Recurrencia | Nominal: Sí, No. |

| Estatus de la paciente | Nominal: Viva, Muerta. |

| Ocupación | Nominal: En casa (ama de casa), Fuera de casa. |

| Estado civil | Nominal: No soltera, Soltera. |

| Uso de anticonceptivos | Nominal: Sí, No. |

| Ingreso económico | Ordinal: Alto, Medio, Bajo. |

Fuente: Elaboración propia.

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software estadístico PASW Statistics 18. Las variables edad, tipo de cáncer, tipo de tratamiento, estadio del cáncer, ocupación, recurrencia de la enfermedad, ingreso económico, estado civil (casadas, divorciadas, viudas y en unión libre se consideraron como no solteras) y estatus de la paciente fueron analizados descriptivamente mediante frecuencias y porcentajes, la edad también se analizó con la media y desviación estándar.

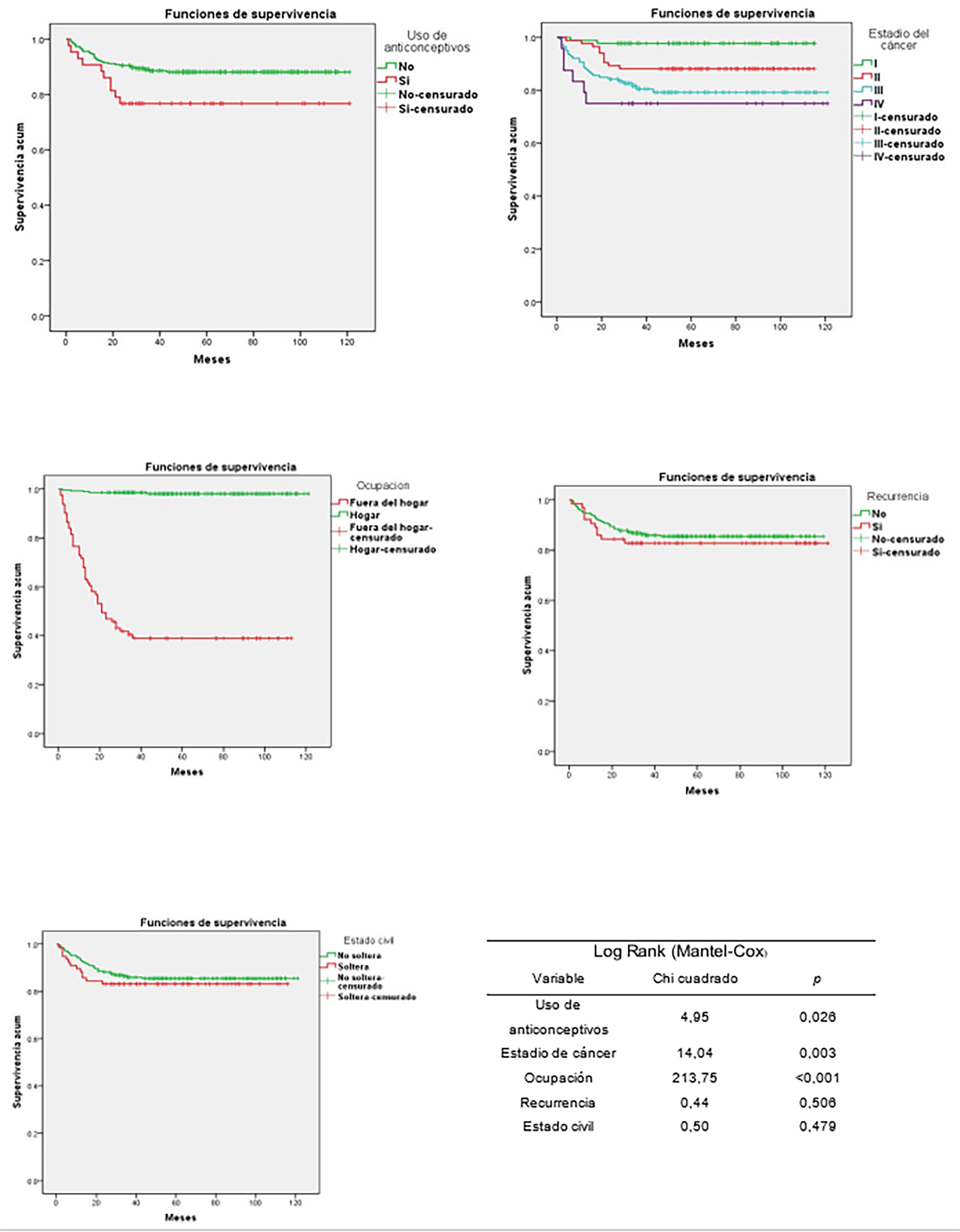

Se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier para comprobar de manera individual por factor de riesgo si hay diferencias en la supervivencia entre las mujeres que se expusieron al uso de anticonceptivos hormonales, ocupación fuera del hogar, recurrencia de la enfermedad y ser solteras y compararlas con las que no se expusieron, de igual manera, en el caso del estadio del cáncer, la comparación de la supervivencia según el estadio (I, II, III y IV). Estas curvas manejan los casos donde se presentó el evento muerte y en los que no sucedió (también llamados casos censurados). La prueba Log Rank (Mantel-Cox) se utilizó para evaluar si las diferencias en la supervivencia eran significativas. Tomando las cinco variables mencionadas como independientes y el estatus de las pacientes como dependiente, se desarrolló un modelo multivariante mediante la regresión de Cox para analizar de manera integral (las cinco variables a la vez) el riesgo de morir que las mujeres expuestas a cada uno de los factores presentaron, en comparación con las no expuestas. En el caso del estadio del cáncer, se comparó a las mujeres con estadio más avanzado contra el menos avanzado (II vs. I, III vs. I, IV vs. I, III vs. II, IV vs. II y IV vs. III). El momento cero se consideró a partir de que las mujeres fueron diagnosticadas como positivas.

Para la realización de esta investigación fueron tomadas en cuenta las disposiciones legales en bioética que establece la Ley General de Salud de México (Ley General de Salud, 1984). El desarrollo del presente trabajo no representó ningún riesgo para la salud de las pacientes, ya que se hizo exclusivamente con los expedientes clínicos. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, registro CEIFE-2014082, y por el Comité de Ética e Investigación del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, registro 10-14.

Resultados

La edad media fue de 53.8 años con una desviación estándar de 14.0; en las mujeres vivas, la media fue 55.3 años con desviación estándar de 15.9; y para las que fallecieron, la media fue 53.6 años y 13.7 años desviación estándar. El 25.8% de las mujeres se encontraban en el grupo de edad de 41-50 años, seguido por el grupo de 51-60 años con un 23.6%. El 12.8% del total padecían cáncer de tipo adenocarcinoma y 87.2% epidermoide. El 87.3% no usaba anticonceptivos hormonales, los tipos de tratamiento utilizados fueron cirugía (9.0%), radioterapia (27.4%), radioterapia con quimioterapia (42.0%), cirugía, radioterapia y quimioterapia (11.4%), cirugía y radioterapia (10.2%). El 17.4% tuvo recurrencia de la enfermedad y el resto no. El 22.0% tenía su ocupación laboral fuera de casa y 78.0% dentro de la misma (amas de casa). El 79.1% era no soltera y el nivel por ingreso económico de estas mujeres en su mayoría fue medio (65.5%), 32.6% bajo y solo 1.9% alto.

Del total de las mujeres estudiadas, el 83.5% murió, lo cual indica una letalidad alta, pues solo el 16.6% no falleció. El 70.4% de las mujeres vivas tenían una edad de 65 años o menos. De las mujeres en el estadio I de la enfermedad se encontró que murieron 75.0%; en el estadio II 80.7%; en el estadio III 88.1% y en el estadio IV el 97.7%. Del 100% de las pacientes que murieron, el 31.5% tenían un ingreso económico bajo y solo el 1.9% tenían un nivel alto.

La supervivencia global a cinco años fue de 82%; por otro lado, el mayor porcentaje de las mujeres vivas se encontró en el grupo de edad de 90-100 años (100%), seguido del grupo de 81-90 años (28.6%). El menor porcentaje se encontró en el grupo de edad de 61-70 años (9.7%) y también fue el que tuvo más alto porcentaje de muertes con un 90.3%. Además, de las mujeres que padecieron cáncer de tipo adenocarcinoma, el 93.6% falleció, mientras que de las que padecieron cáncer epidermoide el 84.1% falleció. Asimismo, el grupo de mujeres que recibieron tratamiento combinado de cirugía, radioterapia y quimioterapia tuvo mayor porcentaje de muertes (92.3%) en comparación con los otros tratamientos (Tabla 2).

Tabla 2 Porcentajes del estatus de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervicouterino según factores de riesgo.

| Variable | Estado | Total | ||||

| Viva | Muerta | |||||

| Edad | Frecuencia | % | Frecuencia | % | Frecuencia | % |

| 20 - 30 | 2 | 16.7 | 10 | 83.3 | 12 | 100 |

| 31 - 40 | 6 | 11.3 | 47 | 88.7 | 53 | 100 |

| 41 - 50 | 18 | 18.9 | 77 | 81.1 | 95 | 100 |

| 51 - 60 | 9 | 10.3 | 78 | 89.7 | 87 | 100 |

| 61 - 70 | 7 | 9.7 | 65 | 90.3 | 72 | 100 |

| 71 - 80 | 9 | 22.0 | 32 | 78.0 | 41 | 100 |

| 81 - 90 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 | 100 |

| 91 - 100 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |

| Tipo de cáncer | ||||||

| Adenocarcinoma | 3 | 6.4 | 44 | 93.6 | 47 | 100 |

| Epidermoide | 51 | 15.9 | 270 | 84.1 | 321 | 100 |

| Tratamiento | ||||||

| Cirugía | 4 | 12.9 | 27 | 87.1 | 31 | 100 |

| Radioterapia | 12 | 12.8 | 82 | 87.2 | 94 | 100 |

| Radioterapia y Quimioterapia | 23 | 16.0 | 121 | 84.0 | 144 | 100 |

| Cirugía, Radioterapia y Quimioterapia | 3 | 7.7 | 36 | 92.3 | 39 | 100 |

| Cirugía y Radioterapia | 3 | 8.6 | 32 | 91.4 | 35 | 100 |

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 1 se muestra la curva de sobrevivencia de las mujeres con CCU por cada uno de los factores: uso de anticonceptivos hormonales, estadio del cáncer, ocupación, recurrencia de la enfermedad y estado civil. Se encontró una diferencia significativa en la media de supervivencia a favor de las mujeres que no usan anticonceptivos hormonales comparado con aquellas que sí lo hacen (108.3 vs. 95.8 meses; p = 0.026). Además, las curvas del estadio del cáncer mostraron una diferencia significativa combinada entre los estadios (p = 0.003), con una media de supervivencia de 112.1, 103.5, 98.9 y 92.4 meses en los estadios I, II, III y IV, respectivamente, y solo fue significativa la diferencia (p < 0.05) entre el estadio I vs. el II, III y IV. Las mujeres que no tienen una ocupación fuera de casa tienen una media de supervivencia más alta que aquellas que sí la tienen (119.0 vs. 52.0 meses; p < 0.001). Por otro lado, aunque las mujeres que no tuvieron recurrencia de la enfermedad presentaron mayor supervivencia, la diferencia no fue significativa (103.8 vs. 101.9 meses; p = 0.506). Del mismo modo, las curvas del estado civil son similares; muestran una tendencia de mayor supervivencia en mujeres casadas, divorciadas o en unión libre que en las solteras (105.6 vs. 97.9 meses); sin embargo, la diferencia no fue significativa (p = 0.479).

Figura 1 Curvas de supervivencia de mujeres con cáncer, de acuerdo con el uso de anticonceptivos, estadio del cáncer, ocupación, recurrencia del padecimiento y estado civil.

Acorde con el modelo de Cox de regresión multivariante (Tabla 3), controlando las otras variables, las mujeres que usan anticonceptivos hormonales tienen 1.58 veces más riesgo de morir que las que no los usan. Aquellas en estadios de cáncer II y III tienen más riesgo de morir que aquellas del estadio I y aunque no es significativo (p = 0.847 y p = 0.199) sí muestra la tendencia. Las mujeres en estadio IV presentan un riesgo significativo de 15.18 veces más de morir con respecto a las del estadio I (p = 0.005).

Tabla 3 Modelo multivariante de la mortalidad por cáncer cervicouterino.

| Variable | Coeficiente | EE* | RR** | IC 95% RR | p |

| Anticonceptivos No usa | - | - | 1 | - | - |

| Sí usa | 0.95 | 0.41 | 2.58 | 1.16 - 5.74 | 0.020 |

| Estadio de cáncer I | - | - | 1 | - | - |

| II | 0.16 | 0.80 | 1.17 | 0.24 - 5.71 | 0.847 |

| III | 0.96 | 0.74 | 2.60 | 0.60 - 11.20 | 0.199 |

| 22IV | 2.78 | 0.98 | 16.18 | 2.35 - 111.21 | 0.005 |

| Ocupación En el hogar | - | - | 1 | - | - |

| Fuera del hogar | 3.94 | 0.52 | 51.24 | 18.33 - 143.20 | < 0.001 |

| Recurrencia No recurren | - | - | 1 | - | - |

| Sí recurren | 2.306 | 0.95 | 10.03 | 1.55 - 64.91 | 0.015 |

| Estado civil No soltera | - | - | 1 | - | - |

| Soltera | 0.95 | 0.43 | 2.59 | 1.11 - 6.06 | 0.028 |

Fuente: Elaboración propia.

*Error estándar

**Riesgo relativo

Las mujeres que trabajan fuera de casa tienen 50.24 veces más riesgo de morir que las que no lo hacen (p < 0.001); asimismo, las que tuvieron recurrencia de la enfermedad tienen 9.03 veces más riesgo de morir que las que no la presentaron (p = 0.015). Del mismo modo, las mujeres solteras tienen 1.59 veces más riesgo de morir que las mujeres casadas, viudas o en unión libre. Estas dos variables, cuando se analizaron de manera individual, no presentaron diferencias significativas; sin embargo, cuando interactúan las cinco variables que conforman el modelo, presentan significancia debido a la interacción entre los factores de riesgo considerados. Adicionalmente, los resultados del modelo son más robustos que los análisis de los factores de riesgo de manera individual (Tabla 3).

Discusión

Hay pocos estudios mexicanos sobre la supervivencia y mortalidad de las mujeres con CCU donde además se utilicen métodos estadísticos para estimar la influencia de los factores de riesgo con el tiempo de sobrevida. Está descrito que la enfermedad se diagnostica más frecuentemente en mujeres entre las edades de 35 y 44 años. La edad promedio al momento del diagnóstico es 50 años, y más del 20% se detecta en mujeres de 65 años y más (American Cancer Society, 2020). Si bien es parecido a lo encontrado en el presente estudio, no es así para mujeres de más de 65 años (32.8%).

La edad juega un papel muy importante en cuanto a la supervivencia o la mortalidad por CCU, así como el estadio en el que se diagnostica la enfermedad, entre otros factores. En un trabajo desarrollado en Estonia se encontró que las mujeres con CCU tenían menos de 35 años en un 0.4%, de 35-50 años un 22.5%, de 51-64 el 41.4% y mayor o igual a 65 años el 35.7%, con una media de 60 años, y el 22.9% tenían 50 años o menos (Ojamaa, Innos, Baburin, Everaus & Veerus, 2018). Por otro lado, en un estudio hecho en Cuba observaron que del total de las mujeres con CCU el 69.8% tenían entre 36-65 años; la media fue de 49 años con una desviación estándar de 13.9. En el presente estudio, y aproximando los hallazgos, las mujeres entre 31-60 años corresponden al 63.9% y las mujeres de 50 años o menos corresponden al 43.5%. En el total de la población estudiada, la media de edad fue de 53.8 años, con una desviación estándar de 14.0. Las diferencias pueden deberse al tipo de población seleccionada, las características de la población en cada país (población joven o vieja), la educación que sobre CCU reciben y los conceptos que sobre una enfermedad tienen (Saleem et al., 2019; Soneji & Fukui, 2013).

En cuanto al tipo histológico del CCU, se plantea que el carcinoma epidermoide está presente en el 80%, mientras que el adenocarcinoma comprende aproximadamente el 20%. Sin embargo, reportes actualizados indican que los adenocarcinomas han aumentado su frecuencia en las últimas tres décadas a un 25% de las pacientes. Algunos autores han asociado este incremento al uso de tabletas anticonceptivas, sin ofrecer datos concluyentes (Ryu et al., 2014). También se ha sugerido que el CCU de tipo adenocarcinoma ha aumentado debido a que los métodos de detección por citología cervical son menos eficaces para esta variedad histológica (Silveira et al., 2017). Lo anterior coincide con lo encontrado en el en el presente estudio, ya que el mayor porcentaje de las mujeres (87.2%) padecían CCU de tipo epidermoide.

Con relación al uso de anticonceptivos hormonales, se realizó un estudio donde reportaron que de 300 mujeres con CCU, 56.3% hacían uso de ellos y el resto no. Los autores encontraron que la diferencia era significativa (< 0.001) (Zidi, Sahli, Mezlini & Yacoubli-Loueslati, 2020). En el presente estudio se encontró que la mayoría (87.3%) no utilizaban anticonceptivos hormonales.

Al analizar los tipos de tratamiento que reciben las mujeres con CCU, se encontró un estudio donde describen que el 3.9% tuvieron cirugía; 7.0% cirugía, radioterapia y quimioterapia; 0.8% cirugía y radioterapia; 83.9% radioterapia y quimioterapia; y 4.3% radioterapia. En el presente estudio se encontró que el 9.0% fue tratada con cirugía; el 27.4% con radioterapia; el 42.0% con radioterapia y quimioterapia; el 11.4% con cirugía, radioterapia y quimioterapia; y el 10.2% con cirugía y radioterapia. Cabe señalar que la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia (FIGO) señala el tipo de tratamiento indicado para cada estadio (Comité de Consensos Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, 2017). Los datos encontrados en ambos trabajos solo muestran los porcentajes de los tratamientos utilizados, pero no qué tipo de CCU tenían las pacientes (escamoso o epidermoide) ni el estadio, por lo que no fue posible verificar si se están dando los tratamientos adecuados según la FIGO. Sería importante llevar a cabo trabajos en donde se evalúe la aplicación de las recomendaciones de la Federación y si son efectivos los tratamientos sugeridos. La investigación en tecnologías de imagen y radioterapia incorporan imágenes en la planificación de la braquiterapia, el uso de agentes específicos nuevos, la intensificación de la quimioterapia y la inmunoterapia como nuevas opciones terapéuticas para mejorar el resultado de las pacientes con abordaje laparoscópico para el CCU (Naga, Gurram, Chopra & Mahantshetty, 2018).

Ahora bien, en el estudio hecho por Taarnhoj et al. en el 2018 se encontró que de un total de 1523 pacientes diagnosticadas con CCU en estadio 1A1 a 1B1, 80 experimentaron recurrencia: ocho en etapa 1A1, cero en etapa 1A2 y 72 en etapa 1B1. La tasa de recurrencia a cinco años fue del 6.4%, con un riesgo significativamente mayor de recurrencia en la etapa 1B1, independientemente de su estado ganglionar en el momento del diagnóstico. En el presente estudio se encontró que solo el 17.4% tuvieron recurrencia. La vigilancia postratamiento es un elemento importante para el diagnóstico temprano de las recurrencias. Cuando la enfermedad se diagnostica en forma temprana, mejora considerablemente la respuesta completa al tratamiento, y los eventos de recaída se presentan en menos del 10% de los casos, mientras que en las pacientes con enfermedad localmente avanzada existe recaída hasta en un 33% de las enfermas por CCU. Investigaciones observacionales han descrito un 17% de recurrencia en las pacientes con estadio IB. En etapas avanzadas las tasas de recaída son mucho mayores (Silveira et al., 2017).

En el presente estudio se encontró que el mayor porcentaje de las mujeres con CCU (78.0%) tenía ocupación laboral en casa (amas de casa). En un estudio hecho en Brasil se describió que 99.3% de las participantes en el estudio eran amas de casa y que el 0.7% eran profesionistas activas antes del diagnóstico de CCU, pero que después de recibir el dictamen o el tratamiento solo 36.4% continuaron ejerciendo actividades profesionales remuneradas y algunas se jubilaron (Conde, Rossi & Da Silva, 2018). Esto último no fue posible establecerlo en el presente estudio.

En cuanto al estado civil, en un estudio hecho en el sur de la India se encontró que el 0.4% eran solteras, 71.3% casadas, 23.3% viudas y 2.7% divorciadas y separadas (Mathew et al., 2019). Por otro lado, en el estudio realizado en México, identificaron que el 6.1% de las mujeres con CCU eran solteras, 88.6% casadas y el 5.3% quedaron clasificadas en otras categorías (Torres-Ibarra et al., 2016). En el presente estudio se observó que el 79.1% eran no solteras, resultado parecido a lo reportado, ya que la gran mayoría se encuentran en esa situación.

Es sabido que las personas con nivel socioeconómico más bajo tienen una supervivencia menor y una mayor incidencia de cáncer (Booth, Li, Zhang-Salomons & Mackillop, 2010). En el presente estudio casi la tercera parte de las mujeres que murieron (31.5%) tenían un ingreso económico bajo y la gran minoría (9.1%) tenían ingreso económico alto.

En cuanto a la supervivencia y mortalidad, en el trabajo de Villalobos et al. del 2016, encontraron que la supervivencia global en mujeres mexicanas con CCU fue de cinco años en el 67.05%; sin embargo, al calcularla por estadio fue de 90.40% en el I, 77.80% en el II, 47.40% para el III y 26.45% en el IV. A su vez, esto coincide con otro trabajo, donde al evaluar los estadios del CCU I a IV, la supervivencia relativa respectiva fue de 98%, 74%, 57% y 22% (Ojamaa et al., 2018). Al igual que en el presente trabajo, se observa que entre más avanzado esté el cáncer, menor es el porcentaje de supervivencia, pero por otro lado difiere en la supervivencia global encontrada (82%) en el presente estudio.

Con relación al modelo multivariante, en el presente estudio se encontró que las mujeres que tienen recurrencia de la enfermedad tienen 9.03 veces más riesgo de morir que aquellas que no tuvieron recurrencia (p = 0.015). Este resultado es parecido a lo encontrado en un estudio realizado en Cuba, donde en principio hubo más recurrencia de la enfermedad de manera significativa (p = 0.002) en el estadio IV que en el I. También se encontró menos sobrevida en el estadio IV, por lo que puede inferirse que la recurrencia es un factor de riesgo para morir (Silveira, 2017). De igual manera, las mujeres soteras tienen

1.59 veces más riesgo de morir que las casadas o en unión libre, parecido a lo descrito por Zhou et al. en el 2017, en donde encontraron que el estar casada representó un factor protector para morir por CCU.

Por otro lado, la recurrencia y el estado civil, cuando se analizaron individualmente, no presentaron diferencias significativas; sin embargo, cuando interactúan las cinco variables que componen el modelo (uso de anticonceptivos hormonales, estadio del cáncer, estado civil, ocupación y recurrencia), ahora sí presentan un riesgo significativo de morir. Esto se debe a que cada mujer puede presentar factores protectores y de riesgo y al considerarlos de manera integral dan un resultado más aproximado a la realidad; por esta razón, los resultados del modelo son más robustos que los análisis de los factores de riesgo hechos de manera individual. Además, estudios con modelos multivariantes indican que las presencias simultáneas de varios factores tienen un efecto no solamente aditivo, sino que además es multiplicativo del riesgo de daño, de ahí la importancia de utilizar este tipo de metodologías (González & Alcalá, 2010).

Finalmente, en el presente trabajo también pudo observarse que el número más alto de muertes ocurrió en mujeres cuya ocupación está fuera del hogar, son casadas o viven en unión libre y el estadio del cáncer es III. El trabajo fuera de casa resultó ser el factor que mostró más alto riesgo de morir con 50.24 veces más el riesgo de morir comparado con las que trabajan en el hogar. Al respecto, se ha publicado que, en términos generales, el menor riesgo de mortalidad por CCU se encontró entre las mujeres más cualificadas, empleadas principalmente en administración, enseñanza y sanidad, en las ocupaciones de profesoras, médicas y asimiladas, lo cual difiere con el presente estudio, pues la mayoría de los empleos de las mujeres con CCU son fuera de casa (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo [INSST], 2019).

El estadio IV fue el segundo factor con 15.18 veces más el riesgo de morir en comparación con el estadio I. Esto es similar a lo encontrado en diferentes estudios donde se describe que, para los estadios, se observaron diferencias significativas en las supervivencias (p < 0.05) (Silveira et al., 2017; Villalobos, 2016).

Cada una de las pacientes consideradas en este estudio muy probablemente tenían factores de riesgo y protectores para la enfermedad, los cuales pueden interactuar entre ellos. Los resultados pueden ser positivos o negativos; en este sentido, el modelo multivariante utilizó a cinco factores de riesgo juntos. Esta situación se aproxima más a la realidad en comparación con un análisis bivariado; por lo tanto, los resultados son más robustos.

Conclusiones

El uso de anticonceptivos, el estadio del cáncer, la ocupación, la recurrencia de la enfermedad y el estado civil se identificaron como factores de riesgo para la mortalidad por CCU en mujeres oriundas de San Luis Potosí. Para futuros estudios relacionados con mortalidad y supervivencia, independientemente del tipo de cáncer que se analice, se recomienda utilizar un modelo multivariante para obtener un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)