Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Investigaciones geográficas

versión On-line ISSN 2448-7279versión impresa ISSN 0188-4611

Invest. Geog no.63 Ciudad de México ago. 2007

Geografía humana

El impacto de la migración en el manejo de solares campesinos, caso de estudio La Purísima Concepción Mayorazgo, San Felipe del Progreso, Estado de México

The impact of migration on housegardens management in La Purísima Concepción Mayorazgo, San Felipe del Progreso, State of Mexico

Adriana Guadalupe Guerrero Peñuelas*

* Facultad de Planeación Urbana y Regional, UAEM, Mariano Matamoros Sur s/n casi esquina Paseo Tollocán, 50130, Toluca, Estado de México. E-mail: adris_gp@hotmail.com

Recibido: 30 de agosto de 2005

Aceptado en versión final: 18 de enero de 2007

Resumen

La diversificación ocupacional se ha convertido en un elemento importante de los modos de vida rurales, especialmente en los países en desarrollo. Entre las estrategias de diversificación que han sido frecuentemente objeto de estudio, destaca la migración debido al importante y creciente número de campesinos que recurren a ella con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, poco se ha documentado sobre las repercusiones que tienen estos desplazamientos de población en el desarrollo de las actividades agrícolas y el manejo de recursos naturales en las comunidades de origen. Por ello, este documento tiene como objetivo determinar cuál es el impacto que ha tenido la migración en el manejo de solares campesinos en una comunidad de origen mazahua; particularmente se hace un estudio comparativo entre la riqueza y diversidad de especies vegetales, las prácticas agrícolas y las diferentes funciones que tienen estos espacios para las familias de migrantes y no migrantes.

Palabras clave: Diversificación ocupacional, migración, solares campesinos.

Abstract

Occupational diversification is an important feature of rural livelihoods, specially in low income countries. Migration has been one of the diversification strategies most studied, due to the high and increasing number of farmers who resort to it in order to improve their standards of living. However, few works have tackled the repercussions of migratory movements on agriculture and natural resources management in the origin communities. Thus, the aim of this paper is to identify the impact of migration on housegardens management in a mazahua community, particularly the study compares richness and diversity of vegetal species, agricultural practices and the different functions of these spaces for migrant and non-migrant households.

Key words: Occupational diversification, migration, housegardens.

INTRODUCCIÓN

La diversificación ocupacional es un rasgo importante de los modos de vida rurales, especialmente en los países en desarrollo (Ellis, 1998:2). En México, los campesinos con frecuencia se insertan en múltiples actividades productivas para subsistir o mejorar sus condiciones de vida, creyendo que la agricultura es una actividad altamente vulnerable y ligada a la incertidumbre. Tradicionalmente, los agricultores mexicanos han acudido a estrategias de diversificación como el autoempleo rural, los trabajos asalariados y los diferentes tipos de migración. Esta última ha tenido un crecimiento acelerado durante las últimas décadas y parece haberse convertido en parte de la cotidianidad de muchos hogares rurales (De Haan, 1999:1).

Las altas y crecientes tasas de migración han generado diversos cuestionamientos, entre éstos, cuál es el impacto que tiene en la actividad agrícola, el manejo de recursos naturales locales y el mantenimiento de la agrobiodiversidad. A este respecto, la evidencia y los argumentos están divididos. Por una parte, se afirma que la migración se traduce en salida de población de las áreas rurales, lo cual representa una menor demanda de recursos escasos (David et al., 1995); esta situación alivia la presión sobre dichos recursos y permite su regeneración. Además, se asegura que la migración puede proveer de beneficios que le dan a la agricultura la oportunidad de permanecer y prosperar (Toulmin et al., 2000:8). Por otra parte, se establece que los movimientos migratorios impiden las labores y prácticas de conservación de recursos naturales, consecuencia de la sustracción de capital humano crítico. Asimismo, algunos autores argumentan que las remesas son usualmente poco significativas o fallidas, conduciendo a una mayor dependencia y a un uso más intensivo de los recursos ambientales por la población que permanece en la localidad.

Dados los argumentos opuestos, este artículo aborda un caso de estudio para contribuir al entendimiento del contexto y los factores que determinan que la migración respalde o compita con las actividades agrícolas y la conservación de la agrobiodiversidad. El área en estudio es La Purísima Concepción Mayorazgo, ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Esta comunidad pertenece a la región indígena mazahua, la cual se distingue por mantener importantes sistemas agrícolas destacando la milpa y el solar. Estos últimos han tenido una función vital para las familias locales ya que los productores mantienen una gran riqueza y diversidad de especies alimenticias, medicinales y ornamentales en estas áreas. Sin embargo, los múltiples problemas de la agricultura a nivel nacional y local han obligado a los campesinos a abandonar la comunidad en busca de mejores oportunidades de empleo.

De acuerdo con este contexto, se considera que la migración ha incrementado la importancia y diversidad de los solares, ya que representan un medio para garantizar la seguridad alimentaria y económica de los miembros de la familia que se quedan en la localidad (generalmente los grupos más vulnerables mujeres, ancianos y niños). En contraste, Soto (1997:128) argumenta que la migración puede ocasionar la pérdida de especies y la subutilización de estos sistemas agrícolas; también señala que cuando los hombres dejan la comunidad las mujeres adquieren un mayor número de responsabilidades y actividades, las cuales impiden el manejo y cuidado de los huertos.

LA MIGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN OCUPACIONAL

La diversificación ocupacional ha sido definida como el proceso por el cual las familias o los individuos incrementan su cartera de actividades productivas y activos con el fin de mejorar sus condiciones de vida o simplemente subsistir (Ellis, 2000:15; Carswell, 2000:4).

En el caso de las familias rurales, las estrategias de diversificación han sido una constante, sin embargo, durante las últimas dos décadas se ha observado mayor dependencia y participación de sus integrantes en actividades no agrícolas (Bryceson, 2000:3). En este sentido, estudios desarrollados en áreas rurales de América Latina demuestran que a principio de la década de los ochenta el ingreso derivado de actividades no agrícolas representaba entre el 25 y 30% del ingreso total familiar, datos de la segunda mitad de los noventa señalan un incremento de 40% (Berdegue y Reardon, 2000:2). Asimismo, encuestas realizadas en África revelan que la agricultura provee únicamente la mitad del ingreso familiar, siendo la migración y un amplio rango de actividades ajenas al sector primario las que aportan el resto (Barret et al., 2001:316).

Es importante considerar que los individuos y familias recurren a estrategias de diversificación por múltiples motivos y bajo diferentes circunstancias. La diversificación puede ser considerada como respuesta a una situación de crisis, o bien, como una vía de consolidación económica para la unidad familiar (Smith et al., 2001:429). Frank Ellis (2000:55;1998:7) identifica estas determinantes como necesidad u opción, en el primer caso se acude a la diversificación como una alternativa para enfrentar situaciones adversas o imprevistas, en tanto que la diversificación por opción es una acción de tipo proactivo, emprendida con el fin de reducir la vulnerabilidad y el riesgo, mejorar la seguridad alimentaria, tomar ventaja de las oportunidades ofrecidas por el mercado laboral o simplemente contar con una fuente de ingreso adicional (Barret et al., 2001:315-316).

A diferencia de Ellis, quien distingue a la diversificación según los motivos que llevaron a emprenderla, Brock y Coulibaly (1999) diferencian este proceso con base en los cambios de actividad y de espacio que implica. De acuerdo con este criterio, las actividades de diversificación pueden integrarse en tres categorías: a) aquéllas que representan un desplazamiento de la actividad base pero no requieren un cambio de residencia, por ejemplo la elaboración de artesanías o el comercio (en la mayoría de los casos este tipo de actividades no sustituyen totalmente a la ocupación principal porque pueden realizarse a la par); b) la actividad se mantiene pero es necesario desplazarse para desarrollarla, como es el caso de la migración rural-rural, y c) se presenta un cambio en ambas condiciones, específicamente la migración rural-urbana.

Como se observa en la Tabla 1, la migración es una categoría importante de la diversificación.1 Este movimiento se define como la salida de uno o varios miembros de la unidad familiar del lugar de residencia por períodos de tiempo variados, las razones pueden ser diversas pero en general el propósito central es contribuir al bienestar de la familia (Lipton, 1980:1). Como parte de la diversificación, la migración puede ocurrir a consecuencia de factores de atracción o de expulsión. Los miembros de familias rurales con mejores condiciones tienden a migrar atraídos por las oportunidades laborales, en tanto que las familias más vulnerables se ven forzadas a abandonar la comunidad de origen debido al carácter estacional e incertidumbre de la actividad agrícola, las fallas del mercado, la inseguridad de la tenencia de la tierra o ante las secuelas negativas de algún evento natural (Lipton, 1980:4; Lucas y Stark, 1985:905). En el primer caso, la migración implica desplazarse grandes distancias con objeto de tomar ventaja de las oportunidades a las que su situación socio-económica les ha dado acceso. Este tipo de migración con frecuencia genera ingreso y habilidades o conocimientos que respaldarán a la unidad familiar. Por el contrario, la migración por expulsión involucra lugares cercanos y muy a menudo lleva a los migrantes a incorporarse en actividades del sector informal urbano, a diferencia de la migración por opción, no provee de beneficios económicos ni en especie significativos (Leones y Feldman, 1998:790). Por tal razón, se argumenta que la migración por atracción o expulsión no sólo es resultado de la inequidad al interior de las comunidades rurales, sino causante de nueva desigualdad (Barret et al., 2001:324).

Las consecuencias de la migración son perceptibles en diversas esferas (social, económica, cultural), sin embargo, dado el objetivo de este trabajo, sólo se retomarán dos aspectos: el impacto en la actividad agrícola y el manejo de recursos naturales.

Efectos de la migración en la agricultura y el manejo de recursos naturales

Según Evans y Ngau (1991:525) la migración se puede desarrollar en armonía con la agricultura, cuando ambas actividades logran complementarse y respaldarse, aunque muy frecuentemente pueden competir y desplazarse. Esto último se afirma ya que la migración representa la pérdida de mano de obra, principalmente de hombres jóvenes, cuya ausencia tiene repercusiones en la distribución y desarrollo de las tareas agrícolas (Mc Dowell y De Haan, 1997). En Mali, los productores locales expresan que la migración ha conducido a una escasez de fuerza de trabajo, lo cual impide cultivar la totalidad de terrenos agrícolas; situación que se refleja en el declive de los volúmenes de producción e ingreso (Ruthven y Koné en David, 1995).

Por otro lado, se considera que la migración puede compensar la falta de capital humano a través de las remesas, las cuales podrían ser utilizadas para contratar mano de obra local o invertir en equipo agrícola que facilite y agilice el trabajo (Evans y Ngau, 1991:526; Smith et al., 2001:429; Leones y Feldman, 1998:801). Sin embargo, la evidencia muestra que únicamente una pequeña parte del dinero enviado por los migrantes a sus familias es destinado a actividades productivas. Al respecto, De Haan (1999:25) concluye que las familias mexicanas asignan poco de las remesas recibidas a la agricultura, en comparación con la cantidad empleada en manutención, mejoras a la vivienda y celebraciones de tipo religioso. De igual manera, David y colaboradores (1995) afirman que independientemente del monto de las remesas, éstas no son utilizadas para contratar mano de obra que supla la ausencia de los migrantes. Según este autor, la escasez de fuerza de trabajo se subsana reasignando las responsabilidades a nivel familiar.

Con respecto a la migración y sus implicaciones en el manejo de recursos naturales, se han establecido dos escenarios recurrentes en la literatura. De acuerdo con el primer escenario (Figura 1), la pérdida de población que conlleva la migración y la creciente importancia de los empleos fuera de la comunidad conducen a un uso menos intensivo de los recursos naturales escasos (Preston, 1989:54), entre éstos el suelo, los recursos forestales y las especies vegetales y animales utilizadas para múltiples propósitos; permitiendo la recuperación de estos recursos base que a menudo están sujetos a presión. Mediante el primer escenario se puede ilustrar el caso de estudio de una comunidad en Sudán. La gente local argumenta que la migración ocasiona un significativo descenso de la población masculina, especialmente durante la época de estiaje. David y colaboradores (1995) observaron que esta disminución de población ha aliviado la presión sobre los recursos forestales locales, debido a que se ha reducido de manera notable la cantidad de gente que acude al área boscosa para cortar leña con propósito de autoconsumo y venta. Así también, el escenario 1 asume que las remesas son una contribución central de la migración, lo cual no solamente reduce las prácticas extractivas destinadas a obtener alimento, combustible y materiales de construcción sino que, además, proporciona beneficios económicos que pueden ser utilizados para llevar a cabo prácticas de conservación y mejoramiento del medio ambiente.

El escenario 2 muestra que la salida de población de las áreas rurales consecuencia de movimientos migratorios causa escasez de mano de obra a nivel familiar y local. Debido a que la fuerza de trabajo se reduce, las labores de mantenimiento y conservación son descuidadas o abandonadas; lo cual desestabiliza la sustentabilidad productiva de las comunidades (Toulmin, 2000). Por ejemplo, los hombres en Pasoré han abandonado las prácticas de control de erosión que realizaban en sus parcelas como resultado de los recursos humanos insuficientes y las limitantes de tiempo (David, 1995). Asimismo, el escenario 2 establece que las fallidas o incipientes remesas obligan a la población remanente a emprender actividades de tipo extractivo, lo cual implica una mayor dependencia del ambiente para subsistir y eventualmente una intensificación en el uso de los recursos naturales locales. En este caso, la migración obliga a los grupos vulnerables a complementar sus modos de vida al vender o consumir recursos escasos (Figura 2).

LOS SOLARES COMO MEDIO PARA CONSERVAR LA AGRODIVERSIDAD

Para determinar cuál de los dos escenario se asemejaba a la situación local, se estableció como unidad de observación el solar o huerto familiar, dada su importancia en términos de diversidad biológica y la función que desempeña para las familias de la comunidad.

Los solares son considerados como uno de los sistemas agrícolas más productivos, ya que los campesinos han logrado desarrollar y conservar una alta agrobiodiversidad en estas áreas. Ruenes y Jiménez (1997) han registrado hasta 387 especies vegetales en los solares de la península de Yucatán. En el mismo sentido, Manzanero y colaboradores (1999) identificaron 170 plantas útiles en los solares campesinos del noreste de Oaxaca.

A través de la agrobiodiversidad, los solares proveen de productos y servicios que contribuyen a la nutrición, salud y economía de las familias. A este respecto, Espejel (1993:34) encontró que los solares representan la principal fuente de alimento, medicina y combustible para las unidades familiares de San Juan Epatlán, Puebla. Por otra parte, López (1996:32-34) señala que la producción de los solares campesinos es fundamental en el sistema económico familiar de Cerro Clarín, Oaxaca, mediante la venta y el consumo de los productos. Por lo tanto, se puede sugerir que los solares son un medio óptimo para preservar la diversidad biológica y proveer de mayor seguridad alimentaria y económica a los hogares rurales.

Método

La información se colectó con base en la aplicación de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Las familias que integran la muestra representan el 15% del total de población, éstas fueron escogidas de manera aleatoria, ya que el objetivo era analizar a la comunidad como unidad y no sólo a los solares más productivos o diversos. Las mujeres fueron consideradas como el informante clave, debido a que el cuidado y manejo de los solares ha sido una tarea que tradicionalmente se les ha asignado.

La información recopilada incluía: estructura de la unidad familiar, actividades productivas y características del solar, tales como: extensión, prácticas agrícolas y mano de obra. Finalmente se indagó sobre las percepciones en cuanto a las principales aportaciones a nivel familiar de este sistema agrícola. La información sobre la diversidad de plantas y cultivos se obtuvo a través de un inventario realizado en dos diferentes puntos a lo largo del año. Asimismo, se describió la utilidad y manejo de cada una de las especies registradas.

Para el propósito de la investigación se consideró como migrante a aquella persona que permanecía ausente de la comunidad por períodos mayores a una semana y cuyo objetivo era incorporarse a alguna actividad económica. De acuerdo con este criterio, 25 jefes de familia fueron identificados como migrantes, en tanto que 21 fueron considerados como no migrantes.

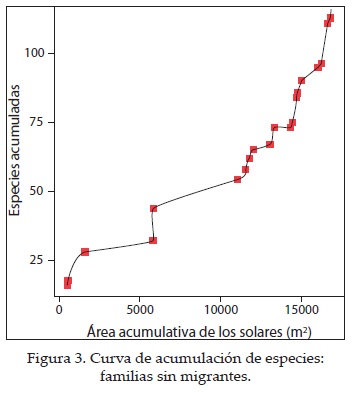

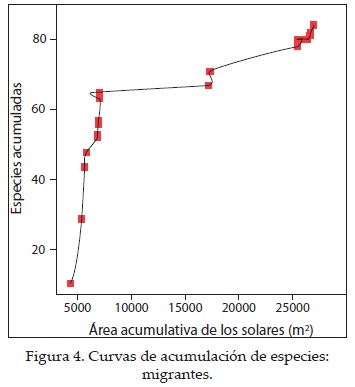

Una vez hecha la diferenciación de las unidades familiares, se procedió a comparar la diversidad de especies vegetales que poseían ambos grupos utilizando curvas de acumulación de especies, las cuales no sólo permitieron contrastar la variedad, sino además distinguir diferencias en cuanto a variedad.2

Las especies se clasificaron en cinco categorías: alimenticias, medicinales, ornamentales, usos múltiples y otros. La información se arregló en una matriz que permitiera la comparación en una variable dicotómica (migrantes y no migrantes), y con base en ello, la identificación de la función del solar para ambos tipos de familia.

La segunda etapa se centró en la información cualitativa derivada de las entrevistas. Esta información permitió contrastar las percepciones acerca de la importancia y los beneficios que representan los huertos familiares para las unidades domésticas. El análisis cualitativo se dirigió a conocer si las familias de los migrantes le asignan un valor menor a esta área agrícola en comparación con las familias de los no migrantes. Así también, el análisis ofreció la oportunidad de comparar las prácticas de manejo y conservación entre los dos grupos.

Área en estudio

La Purísima Concepción Mayorazgo es una comunidad indígena localizada en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Se ubica en una cadena montañosa de origen volcánico, donde la altitud promedio es de 2 875 m. Los suelos locales son predominantemente andosoles de poca profundidad y textura arcillosa, por lo que son altamente vulnerables a la erosión. La comunidad se encuentra en una región templada en donde la temperatura media oscila entre los 12 y 18° C. La precipitación anual es de 800 mm, aunque durante la época seca es menor a 10 mm. Esta última condición aunada a la casi nula infraestructura de riego permite un solo ciclo agrícola anualmente. Además, las heladas son recurrentes en el área, impactando de manera negativa los rendimientos agrícolas.

Los sistemas agrícolas locales son parcelas de pequeña extensión, cuya actividad central es el cultivo de maíz algunas veces intercalado con frijol, haba o avena. Las parcelas producen entre 0.5 y 1.4 ton/ha. La agricultura frecuentemente está vinculada a la cría de ganado de traspatio, observándose un alto intercambio de subproductos entre ambas actividades. Este sistema de manejo se complementa con la presencia del solar, área que alberga especies silvestres y cultivadas que constituyen una fuente importante de alimentos, medicina, combustible y forraje. Estas actividades integran un sistema de autoconsumo dinámico y complejo (Arriaga et al., 1999:235).

La población de La Purísima Concepción Mayorazgo en el 2000 era de 2 087 habitantes. Esta cifra indica un descenso de población con respecto a 1995, cuando la población se estimó en 2 361 habitantes, la baja de población se atribuye a los movimientos migratorios. La población pertenece a la etnia mazahua, la cual se ha caracterizado, como muchos grupos indígenas, por desarrollar y conservar una gran riqueza cultural y agrícola. Sin embargo, los mazahuas también han sido sinónimo de pobreza y olvido, teniendo poco acceso a los servicios públicos, educación, salud y limitadas oportunidades de trabajo (Quintanar, 2001). De ahí que la región tenga una esperanza de vida muy corta y altas tasas de analfabetismo y marginación.

Como se observa, tradicionalmente los hogares han dependido de la agricultura de temporal, la ganadería a pequeña escala y el manejo del bosque y de los solares para subsistir. Sin embargo, la incorporación a actividades no agrícolas sobre todo correspondientes al sector terciario han aumentado durante la última década (Tabla 2).

Este crecimiento está asociado al declive de la productividad agrícola, la fragmentación de la tierra y los relativos mejores niveles de educación de los jóvenes. El rango de estrategias de di versificación se presenta en la Tabla 3.

En el primer grupo se encuentran actividades de diversificación como el comercio (a través de la venta de ropa o calzado), el establecimiento de tiendas de víveres, trabajos en talleres de herrería o empleos como taxista. Estas estrategias de diversificación son desarrolladas dentro de la comunidad o incluso en las localidades cercanas, entre éstas la cabecera municipal, sin embargo, se considera que no implican un cambio de espacio, ya que los miembros de la familia, quienes las desempeñan, permanecen en Mayorazgo y continúan otorgándole un lugar preponderante a la agricultura. La migración internacional deriva en un cambio de espacio, pero no de actividad, porque los migrantes usualmente se contratan como jornaleros agrícolas. Finalmente, la migración urbana representa un cambio de residencia y oficio, los campesinos se emplean principalmente en actividades de construcción como albañiles y peones. En el caso de las mujeres, éstas se incorporan a actividades de tipo doméstico; ambos tipos de migración impiden a los campesinos participar en las actividades agrícolas y otras responsabilidades familiares. En resumen, el área en estudio se ubica en un área de relieve irregular con presencia de suelos vulnerables a la erosión y baja productividad. Esta situación, aunada a la falta de servicios y oportunidades de empleo, ha ocasionado condiciones socioeconómicas precarias e incluso pobreza extrema en algunas familias. Por ello, los campesinos se ven en la disyuntiva de migrar y emplearse en alguna actividad económica alternativa, aun cuando signifique abandonar indefinidamente la comunidad.

CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN EN LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO

Aunque los campesinos aún consideran a la agricultura como su ocupación principal, coinciden en que ya no representa una fuente de ingreso suficiente y confiable, debido a los bajos precios de los productos en el mercado local y regional, así como a la constante disminución de la producción, atribuida en gran parte a las fluctuantes condiciones ambientales. De hecho, algunos productores perciben a la agricultura como una actividad de autoconsumo y subsistencia, que incluso es incapaz de mantenerse así misma, y asegurar su continuidad, al no proveer de beneficios económicos que puedan ser reinvertidos en el siguiente ciclo. De acuerdo con estas condiciones, los campesinos se ven obligados a buscar estrategias de ingreso que les permitan respaldar la seguridad alimentaria de su familia y reducir la vulnerabilidad e incertidumbre que las actividades primarias conlleva. Se puede considerar que en La Purísima Concepción Mayorazgo la migración es una alternativa ante la pobreza y el riesgo.3

La mayoría de los desplazamientos son hacia el centro del país, el destino más frecuente es la Ciudad de México, seguida de los estados de Querétaro, Hidalgo y con menor recurrencia la ciudad de Toluca, sólo un número reducido de migrantes puede movilizarse a ciudades fronterizas como Tijuana o Mexicali. Por otra parte, la migración internacional no es una alternativa común, ya que representa una inversión que la mayoría de las familias no puede pagar, de hecho, las familias que han decidido costear esta estrategia de diversificación ha sido a cambio de su único capital: la parcela agrícola. Tal como lo sugiere Lipton (1980:4), la migración por expulsión está ligada a distancias cortas y destinos cercanos.

Generalmente los hombres recurrían a la migración temporal con el objeto de regresar a la comunidad durante los períodos agrícolas que demandan mayor mano de obra, sin embargo, esta condición está cambiando notablemente. Hoy en día los patrones de migración en términos de estación del año, periodicidad y duración no responden a los requerimientos que marca el calendario agrícola, actualmente los migrantes buscan maximizar los beneficios del empleo y las oportunidades en el sector urbano. Ellis (2000:71) clasifica este tipo de movimiento como migración circular, cuya duración y frecuencia están en función de la demanda de trabajadores en los mercados laborales no agrícolas. Este tipo de migración, es una importante forma de diversificación que liga las decisiones individuales y las oportunidades de los mercados de empleo.

En relación con las mujeres migrantes, éstas generalmente se vinculan a movimientos pendulares semanales o quincenales, que les dan la oportunidad de visitar periódicamente a sus hijos. La migración emprendida por mujeres sólo es posible en familias extendidas, donde la abuela se hace cargo del cuidado de los niños.

Aunque las familias recurren a la migración por razones similares, no todas gozan del mismo rango de oportunidades, el cual está determinado por la posesión o el acceso a ciertos capitales críticos (Barret et al., 2001:323). De ahí que sea importante, determinar qué activos y características facilitan o impiden y dificultan los movimientos migratorios.

¿Quién migra en La Purísima Concepción Mayorazgo?

a) Capital humano

La mayoría de los migrantes proviene de familiares nucleares (75%), contrario a lo esperado, la migración no tiene mayor presencia en familias extendidas, cuya diversidad en términos de fuerza de trabajo podría permitirles compensar más fácilmente las ausencias. Sin embargo, sí es importante hacer notar que las unidades domésticas con presencia de migrantes son más numerosas que las familias sin migrantes. Las primeras tienen un promedio de siete miembros, en tanto que las últimas presentan cinco integrantes. De acuerdo con Brookfield (2001:11), las unidades familiares más numerosas tienen oportunidad de involucrarse en una gama más amplia de actividades productivas, las cuales incluyen por supuesto a aquéllas derivadas de la migración. Por otro lado, las familias con migrantes disponen de mayor fuerza de trabajo, este grupo representa el 62.5% del número total de miembros, en tanto que en las familias con ausencia de migrantes esta población equivale al 48.1%.

La edad del responsable de familia parece ser otra determinante importante para que la migración tenga o no ocurrencia. En promedio, el jefe de familia que sale de la comunidad en busca de oportunidades laborales cuenta con 42 años, para el caso de los responsables de familia no migrantes el promedio de edad se calculó en 52 años. Generalmente los migrantes se emplean como albañiles, peones o cargadores, de tal manera que los más jóvenes y fuertes, físicamente, tienen mayores posibilidades de conseguir y mantener un empleo fuera de la localidad.

Con respecto a la instrucción, aunque los trabajos urbanos disponibles para la población proveniente de Mayorazgo requieren baja escolaridad y poca capacitación, la educación formal si es un factor que facilita u obstaculiza los movimientos migratorios. En promedio, la fuerza de trabajo de las familias no migrantes completa tres años de educación (tercer año de primaria), por otro lado, en las unidades domésticas clasificadas como migrantes presenta un mayor nivel de escolaridad, sumando seis años (primaria completa). Asimismo, las familias sin migrantes presentan un porcentaje de analfabetismo muy marcado, 46.1%, este mismo indicador para el caso de los hogares con migrantes se estimó en 10.9%.

b) Capital natural

Existe una diferencia significativa en la extensión de los solares que poseen ambos grupos, las familias encabezadas por migrantes tienen en promedio huertos con áreas de 1300 m2; por otra parte, los solares familiares propiedad de los no migrantes promedian 800 m2. Estas observaciones difieren de otras experiencias, donde existe una relación inversa entre el tamaño de los espacios agrícolas y el ingreso que no se deriva de ellos (Leones y Feldman,1998:791; De Haan, 1999:18). Como se expuso anteriormente, las parcelas agrícolas pueden representar un medio para acceder a las oportunidades de migración. Los productores locales, quienes poseen varios terrenos o grandes extensiones de tierra cultivable, pueden contemplar la opción de vender o empeñar una parte y de esta manera obtener los recursos para costear los gastos iniciales del migrante, el resto es conservado por la familia como principal proveedor de alimentos y empleo (al menos durante el tiempo en que el migrante logre contratarse y enviar dinero).

En conclusión, la migración en La Purísima Concepción Mayorazgo es una estrategia de diversificación "excluyente", ya que las familias con relativo excedente de capital humano (en términos de cantidad y educación) y natural (tierras agrícolas) son quienes tomando ventaja de estas oportunidades, incrementan sus actividades productivas.

Los dos últimos apartados establecen el contexto de la migración y pueden ayudar a entender el impacto de este proceso en las diferentes esferas de la vida local, específicamente en el manejo y uso de la agrobiodiversidad. De Haan (1999:30), advierte que no es la migración en sí, sino sus características y las condiciones bajo las cuales tuvo lugar las que determinan los resultados.

COMPARACIÓN DE LA DIVERSIDAD PRESENTE EN LOS SOLARES ENTRE FAMILIAS DE MIGRANTES Y NO MIGRANTES

La construcción de curvas de acumulación de especies permitió contrastar la riqueza y diversidad que había en los solares de los dos grupos de familias. Las gráficas permitieron conocer no sólo qué grupo tenía mayor número de especies, sino quién mantenía una mayor variedad de cultivos y plantas útiles, estas últimas incluyendo a las especies silvestres y cultivadas.

La forma y el comportamiento de las curvas revelaron una diferencia notable en la diversidad de especies mantenida por las familias de los no migrantes y las de los migrantes. En el primer caso, la curva crece constantemente y mantuvo este comportamiento hasta que se añadieron las últimas muestras. La gráfica sugiere que las familias identificadas como no migrantes presentan una gran diversidad de especies no únicamente dentro de los solares sino entre solares (Figura 3). Cada productor cultiva plantas diferentes, la comparación entre dos huertos familiares frecuentemente muestra la presencia de nuevas especies, es decir, especies no encontradas en unidades de observación previas.

Los campesinos que no recurren a actividades productivas fuera de la localidad conservan un amplio rango de especies vegetales al interior de los huertos, con el fin de respaldar la subsistencia y el bienestar de sus familias, ya que éstas representan un pilar esencial para la alimentación, debido a que no existe una fuente de ingreso adicional a la agricultura.

Con respecto a la Figura 4, al inicio de la curva se observa un crecimiento continuo, pero de manera temprana se estabiliza, presentado posteriormente pequeños incrementos, lo anterior señala la gran similitud de productos que cultivan los migrantes. Gran parte de ellos, cuentan únicamente con cultivos básicos y plantas de gran tradición como el maíz, frijol, maguey, nopales y algunos quelites. Preston (1989:44) argumenta que los productores agrícolas suelen dejar de cultivar algunas especies cuando cuentan con un medio alternativo de apoyo, tal como las remesas.

Es importante resaltar que el número de especies en el cual la curva de las familias de migrantes empezó a decrecer, está muy por debajo del número de especies observadas en la gráfica correspondiente a las unidades de no migrantes.

Como se mencionó con anterioridad, las familias de los no migrantes poseen solares de menor tamaño, sin embargo, han logrado mantener un mayor número y variedad de especies vegetales, por lo cual se establece una relación inversa entre la extensión del huerto familiar y la agrobiodiversidad albergada.

Función de los solares

La distribución de especies de acuerdo con su utilidad tiene el siguiente patrón (Tabla 4).

Las especies comestibles predominan en los solares de los dos grupos, representando el 46.0 y 39.3%, respectivamente, para migrantes y no migrantes. Es importante resaltar la gran proporción de especies alimenticias que registran los hogares encabezados por migrantes. En algunos casos, los migrantes sólo tienen acceso a trabajos eventuales y mal pagados, como consecuencia, no cuentan con la posibilidad de enviar dinero de manera regular. De ahí que las familias no puedan depender de la migración exclusivamente y recurren al solar como un medio para garantizar por lo menos su seguridad alimentaria. El vasto número de plantas comestibles cultivadas dentro de los solares ratifica el papel de estos espacios agrícolas como el principal proveedor de alimento para las familias campesinas, incluso para aquéllas que son económicamente más diversas.

Las plantas ornamentales representan la segunda categoría más extensa para los no migrantes, 27.9% de las especies inventariadas se insertan en este estrato. Por el contrario, estas especies tienen menor presencia en los solares manejados por los migrantes, éstos identificaron únicamente el 15.8% de sus plantas como "flores". Como se sabe, las especies ornamentales son sumamente vulnerables a sufrir daños, consecuencia de las heladas, los períodos de estiaje, plagas o daños causados por el ganado y las aves, de tal manera que la presencia o ausencia de estas especies es un indicador importante del tiempo y la atención invertida en el solar. Las plantas ornamentales son cultivadas y cuidadas debido al interés particular que las mujeres tienen en estas especies, ya que consideran que las flores hacen que la vivienda tenga una apariencia agradable, lo cual es parte de su responsabilidad como amas de casa. Igualmente, las especies ornamentales pueden ser mantenidas para propósitos religiosos, comúnmente son utilizadas para decorar pequeños altares familiares o son llevadas a las iglesias y templos. Algunas familias mencionan razones adicionales de interés, expresando que ocasionalmente venden las flores para comprar algunos productos de consumo básico o para cubrir pequeños gastos no planeados. Por ejemplo, la Sra. Alicia Matías mencionó: "Me gusta cuidar las flores de mi jardín, porque cuando tengo algún apuro [económico] las vendo y gano algo de dinero". Al respecto la Sra. Martina López aseguró: "Si mis hijos necesitan algo para la escuela ... una libreta o colores, puedo vender un ramo de flores a $20".

Aunque esta estrategia no es exclusiva de las familias de no migrantes se observa con mayor frecuencia dentro de estas unidades a diferencia de su contraparte. En resumen, los no migrantes tiene mayor interés en cultivar plantas de ornato porque no sólo representan beneficios en especie sino una fuente inmediata de ingreso.

Con respecto a las especies de uso medicinal, éstas corresponden al 21 y 22.3%, respectivamente, para las familias de no migrantes y migrantes. Para el primer grupo, estas plantas ocupan la tercera categoría en cuanto a abundancia, en tanto que para los últimos es el estrato más representativo después de las plantas comestibles. La importante proporción de especies identificadas como "curativas" muestra que la medicina tradicional continúa siendo utilizada por la población en general, los miembros de la comunidad están más habituados a los remedios caseros que a acudir a los servicios de salud. En el caso de los migrantes, aunque pueden tener un ingreso relativamente mayor y regular, siguen enfrentando dificultades para costear el tiempo y los gastos que acudir a los servicios médicos representa.

Como se observa en la Tabla 4, las especies vegetales no sólo son utilizadas con propósitos alimenticios, de salud y ornamento, sino también para obtener combustible, materiales de construcción y forraje. Por ejemplo, los quelites juegan un rol muy importante para la dieta familiar, pero también pueden representar un medio para alimentar al ganado, especialmente durante la temporada de lluvias. Asimismo, con el fin de construir corrales, cercas o parcialmente algunas viviendas, los campesinos hacen uso de las ramas de árboles como el pino, eucalipto o encino, material que también llega a ser utilizado como combustible.

Los migrantes y los no migrantes utilizan 4.5 y 6.8% de sus especies totales con alguno de los propósitos anteriores. Estas cifras sugieren que las familias de los no migrantes tienen una dependencia ligeramente mayor de los múltiples bienes y servicios derivados de los huertos familiares en comparación con los familiares de los migrantes, quienes puede pensarse tienen la posibilidad de adquirirlos con la ayuda de las remesas. De hecho, algunos migrantes expresan que cuando no cuentan con suficiente forraje para alimentar a sus animales, compran quelites de sus vecinos o parientes quienes no poseen ganado. En contraste, los no migrantes prefieren ahorrar algo de dinero al mantener una mayor diversidad de especies que puedan ser utilizadas para cubrir diferentes necesidades.

Con respecto a las especies de uso múltiple, el maguey y el maíz son los ejemplos más ilustrativos. El maguey es utilizado como combustible, cerca viva, o bien para la extracción del pulque para consumo familiar y para venta. Por otra parte, el maíz además de ser la base de la alimentación campesina es una fuente importante de combustible mediante la quema del olote. La Tabla 4 muestra que las familias de los migrantes tienen mayor proporción de especies multipropósito (11.5%) que las familias sin migrantes (6.4%). Se sugiere que este grupo puede compensar su baja diversidad y riqueza biológica al asignarle diversas funciones a las especies que mantienen, es decir, maximizan sus beneficios.

Beneficios de los solares

Agrandes rasgos, los beneficios percibidos por las familias locales pueden dividirse en cuatro categorías (Tabla 5).

Ambos grupos de familias expresaron que los solares suministran de beneficios en especie altamente importantes mediante el amplio rango de productos que ofrecen, sobre todo resaltan sus aportaciones en la alimentación y la salud. El beneficio mencionado con mayor frecuencia (39% en el caso de los hogares con migrantes y 41% para las unidades sin migrantes) es su contribución para cubrir necesidades alimenticias, principalmente a través del maíz, los árboles frutales, los quelites y algunas hortalizas (Figuras 5 y 6).

Además, el 11% de los campesinos que no realizan movimientos migratorios expresó que la importancia de los solares radica en proporcionar plantas de carácter curativo, las cuales son el único apoyo para respaldar la salud física de los miembros de la unidad familiar. Esta respuesta no fue recurrente al interior del grupo de migrantes, sólo el 4% de ellos mencionó a las plantas medicinales como una ventaja importante de los huertos familiares; esta cifra contrasta con la gran riqueza de especies medicinales que mantienen. Posiblemente los migrantes no las perciben como una contribución central de estos sistemas agrícolas ya que su uso es ocasional comparado con la frecuencia en la utilización de las plantas comestibles.

Las unidades de migrantes no señalan ningún beneficio en especie además de la provisión de alimento y medicina, en tanto, que los no migrantes (11%) sugieren que las plantas utilizadas como forraje y combustible también son contribuciones valiosas de los solares. Como se mencionó, los no migrantes no le asignan un valor prioritario a estas especies debido a que pueden acceder a ellas con el apoyo de las remesas.

Un número representativo de familias sin migrantes (22%) percibe al solar como una fuente de ingreso alternativa al vender frutos, plantas ornamentales, magueyes o pulque. Sin embargo, la comercialización de estos productos se da de manera esporádica y está limitada a ciertas épocas del año, por ejemplo, la principal festividad religiosa católica es en noviembre, época en la que se realizan diversas peregrinaciones y ofrendas, algunas familias perciben esta oportunidad y venden manojos de flores para los fieles. De la misma manera, los campesinos que no poseen ganado tienden a vender el rastrojo y quelites como forraje a las unidades domésticas que cuentan con varios animales, ambas estrategias de ingreso son temporales, la primera se lleva a cabo después de la cosecha anual, en tanto que la segunda durante los últimos meses de la temporada de lluvias.

Por otra parte, algunos campesinos sólo venden sus productos en situaciones muy particulares, especialmente cuando algún vecino se lo solicita. Al respecto la Sra. Alicia Matías comenta:

A veces mis vecinos tienen ganas de comer nopales pero como no tienen en su milpa, me piden que les venda algunos. Casi siempre acepto, porque unos centavos son de mucha ayuda.

Si bien los solares no proveen de la principal fuente de ingreso, representan un importante recurso que respalda y complementa la economía campesina. Sin embargo, sólo el 7% de los migrantes consideraron a los solares como un medio para acceder a beneficios económicos, ya que el resto asegura administrar el dinero que les es enviado con el propósito de cubrir diversos requerimientos a lo largo del año. No obstante, reconocen que los solares son una parte medular para la economía familiar porque les permite ahorrar dinero a través del consumo de varias especies.

Aunque los migrantes no consideran el manejo del solar como una alternativa de ingreso, pueden recurrir a la venta de especies si enfrentan alguna situación de emergencia. No obstante, estas familias emprenden esta estrategia con menor frecuencia (4%) que los no migrantes (11%). Cuando estos últimos atraviesan dificultades económicas, el solar representa la fuente de ingreso más accesible, en tanto que los migrantes utilizan los ahorros provenientes de las remesas para resolver sus contrariedades económicas. Aunque las remesas son frecuentemente pequeñas, juegan un papel importante el enfrentar situaciones no anticipadas. De ahí que las familias de los no migrantes tengan que compensar la falta de ingreso haciendo uso de los recursos ambientales.

Es importante resaltar que las unidades sin migrantes no dependen exlusivamente de las especies vegetales para aliviar conflictos económicos sino también se valen de otros componentes del solar como el ganado o los cultivos. Cuando una familia enfrenta situaciones graves como la enfermedad o muerte de uno de sus miembros optan por vender alguna cabeza de ganado o parte del maíz almacenado para el autoconsumo.

Además, algunas familias de no migrantes (4%) ven al solar como una caja de ahorro o una inversión, ya que le dedican tiempo y atención con objeto de tener una fuente potencial de ingreso en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, se considera que el manejo de los solares es una forma de dispersar el riesgo al diversificar los productos y con ello las oportunidades de ingreso de los campesinos.

En la Tabla 5 se muestra que las familias locales también aprecian al solar por sus funciones y contribuciones sociales. Algunos migrantes expresaron que la principal aportación del huerto es dar a la vivienda una apariencia agradable mediante los árboles y plantas de ornamento. Las mujeres consideran muy importante tener un jardín bien cuidado, ya que esto les otorga la calidad de mujeres dedicadas y responsables. Por lo tanto, se advierte que el cuidado y el mantenimiento del solar puede tener no sólo motivaciones económicas y de consumo, sino también de interés social.

Asimismo, algunos productores sugieren que el beneficio central de los solares es la disponibilidad de plantas ornamentales, las cuales les permiten decorar las imágenes religiosas o llevar ofrendas a la iglesia ocasionalmente. Los campesinos consideran que si cumplen sus obligaciones religiosas obtendrán más favores, sobre todo en los resultados de la actividad agrícola. Las Figuras 5 y 6 sugieren que sólo los hogares de migrantes le designan una función social al huerto.

Prácticas agrícolas

Es importante determinar como es que la migración ha afectado el manejo de solares en términos de prácticas agrícolas. Los movimientos migratorios conllevan la redistribución de las tareas y responsabilidades al interior de los hogares, lo cual frecuentemente impacta el uso y manejo de estos espacios. Al respecto, Soto (1997:128) menciona que cuando los hombres abandonan la comunidad para obtener un trabajo urbano, las mujeres tienen que hacerse cargo de la responsabilidad agrícola y de muchas de las actividades desempeñadas por sus cónyuges anteriormente. Por lo tanto, la nueva carga de trabajo involucra las labores del campo, el pastoreo, los tareas domésticas y el cuidado de los niños. Estas múltiples actividades representan serias limitantes de tiempo que pueden reflejarse en el abandono de los solares.

López (1996:32-34) considera que las practicas agrícolas dentro de los solares pueden ser clasificadas en dos categorías: actividades regulares o menores, y esporádicas o mayores. Las primeras engloban el riego y deshierbe de plantas, en tanto que las segundas comprenden la construcción de cercas, aplicación de composta o fertilizante y prácticas mágico-religiosas.

De acuerdo con la Figura 7, la migración parece no causar una disminución en las prácticas habituales desempeñadas en los solares. La proporción de migrantes que riegan las especies del solar constantemente es muy semejante a la proporción de no migrantes que lo hace (20.8 y 20.7%, respectivamente). Asimismo, los migrantes aun realizan otras actividades regulares como deshierbar, de hecho, un mayor número de migrantes efectúan esta actividad en comparación con su contraparte, 8.3 y 3.5%, respectivamente, mencionaron 'limpiar' los huertos con regularidad.

Con respecto a las prácticas esporádicas la Figura 7 muestra que un gran número de no migrantes (48.2%) agrega lama (composta elaborada a base de desechos domésticos) a las especies de plantas, por su parte, sólo el 21.8% de los migrantes mencionaron emprender este tipo de práctica agrícola. Generalmente, los hombres son responsables de la elaboración de composta y aunque las mujeres también participan, rara vez toman la iniciativa de hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, las esposas de los migrantes afirman utilizar abono con una frecuencia menor. De igual forma, la construcción de cercas y corrales para proteger a las plantas del ganado o las aves es una medida poco común en los solares pertenecientes a los migrantes. La construcción de estas barreras se percibe como una tarea de hombres, como consecuencia cuando el responsable de familia o los hombres jóvenes están ausentes debido a desplazamientos migratorios, estas medidas no se realizan. Los resultados muestran que el manejo del solar no se ve afectado por la falta de mano de obra, sino por los patrones de división del trabajo.

Finalmente, es importante observar que una proporción significativa de productores no realiza ninguna práctica agrícola en los solares (29.1%), sin embargo, la mayoría no estableció las limitantes de tiempo como motivo, argumentando que gran parte de las especies del solar demandan poca atención y se desarrollan aun cuando ningún cuidado les es proporcionado.

CONCLUSIONES

Actualmente, la diversificación es un elemento esencial de los modos de vida en La Purísima Concepción Mayorazgo. Las estrategias de diversificación emprendidas por los hogares locales pueden diferenciarse entre aquéllas que conllevan un cambio en la actividad pero no del lugar de residencia y aquéllas que representan un cambio de ocupación y de espacio. Estas últimas, corresponden a la migración rural-urbana, la cual ha cobrado importancia durante la última década.

La migración en la localidad de estudio se debe a factores de expulsión, entre ellos las tendencias negativas del mercado agrícola, los fluctuantes rendimientos agrícolas y la fragmentación de la tierra. Sin embargo, no todas las familias responden a este contexto de la misma manera, dado el diferente acceso y posesión de capitales. El estudio señala que el capital humano y natural son determinantes y facilitan o dificultan los movimientos migratorios. Por esta razón se considera que la migración es emprendida por las familias locales con mejores condiciones, aquéllas con exceso de mano de obra, grandes extensiones agrícolas e integrantes con mejores niveles de educación.

Este caso de estudio encontró que la migración ha tenido impacto en la agrobiodiversidad de los solares en términos de riqueza y diversidad de cultivos y plantas útiles. Los hogares sin presencia de migrantes tienen una mayor variedad de especies, ya que la diversidad les permite reducir el riesgo y amortiguar los efectos de las pérdidas agrícolas. En tanto que las familias de los migrantes enfrentan el riesgo a través de los beneficios en especie y dinero derivados de los trabajos urbanos. Asimismo, los no migrantes mantienen una mayor diversidad de especies con el propósito de desarrollar una fuente potencial de ingreso a través de las plantas ornamentales, los quelites y los frutales. Además, un mayor número de productos significa cubrir un mayor rango de necesidades, lo cual apoya la economía de las familias. Por otro lado, los migrantes se enfocan en cultivar especies alimenticias debido a que consideran al solar como un medio para garantizar su seguridad alimentaria.

Dada la importancia de los solares para ambos grupos, se sugiere que los programas locales y regionales en el renglón de desarrollo social consideren a los huertos familiares como una vía para mejorar el bienestar y la autosuficiencia alimentaria de las familias campesinas. Además, es importante reconocer que la migración no debe ser abordada como un problema sino como un componente vital en los modos de vida de muchas familias rurales.

NOTAS:

1 Algunos autores señalan que la diversificación y la migración son elementos diferentes de los modos de vida, se refieren a las actividades tipo 1 y 2 como diversificación, y a las de tipo 3 como migración. Sin embargo, este trabajo considera a la migración como una forma de diversificación tal como lo proponen Brock y Coulibaly.

2 Las curvas de acumulación de especies representan la riqueza de especies acumulativas (y) contras las extensiones de los solares acumuladas (x).

3 Es importante aclarar que aunque los movimientos migratorios por expulsión son predominantes, algunos individuos salen de la localidad por diferentes motivos. Gran parte de los jóvenes abandonan la comunidad debido a la débil identidad social y cultural (Guerrero, 1999). Este sector de la comunidad frecuentemente está disconforme con la vida y el trabajo agrícola y decide migrar atraído por la vida urbana y sus oportunidades.

REFERENCIAS

Arriaga, C., L. Velásquez, G. Nava y C. Chávez (1999), "El papel de los animales en sistemas campesinos de agricultura de ladera en el Estado de México", Memorias del Seminario Internacional sobre Agrodiversidad Campesina, Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de México. [ Links ]

Barret, C., T. Reardon andP. Webb (2001), "Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: concepts, dynamic and policy implications", Food Policy, no. 26, pp. 316-329. [ Links ]

Berdegue, J. and T. Reardon (2000), "Policies to promote non-farm rural employment in Latin America", Natural Resources Perspectives Paper, Overseas Development Institute, junio, no. 55. [www.odi.org.uk/nrp/55: Agosto de 2002] [ Links ]

Brock, K. and N. Coulibaly (1999), "Sustainable Rural livelihoods in Mali", Research Report, no. 35, Institute of Development Studies, Reino Unido. [ Links ]

Brookfield, H. (2001), Exploring Agrodiversity, Columbia University Press, New York. [ Links ]

Bryceson, D. (2000), "Rural Africa at the cross-roads: livelihoods practices and policies", Natural Resources Perspectives Paper, Overseas Development Institute, abril, no. 52. [www.odi.org.uk/nrp/52]: Agosto de 2002. [ Links ]

Carswell, G. (2000), "Livelihood diversification in southern Ethiopia", Working Paper, no. 117, Institute of Development Studies, Reino Unido. [ Links ]

David, R. et al. (1995), Changing places?: Women, Resource Management and Migration in the Sahel, SOS Sahel, Londres. [ Links ]

De Haan, A. (1999), "Livelihoods and poverty: the role of migration -a critical review of the migration literature", The Journal of Development Studies, vol. 36, no. 2, Reino Unido, pp. 1-47. [ Links ]

Durand, J., D. Massey and R. Zenteno (2001) "Mexican immigration to the United States: continuities and changes", Latin America Research Review, vol. 36, no. 1, University of Texas, Austin, pp. 107-121. [ Links ]

Ellis, F. (1998), "Households strategies and rural livelihood diversification", The Journal of Development Studies, vol. 35, no. 1, Reino Unido, pp. 1-38. [ Links ]

Ellis, F. (2000), Rural livelihoods and diversity in developing countries, Oxford University Press, Oxford. [ Links ]

Espejel, R. (1993), Los huertos familiares como sistemas agroforestales en la comunidad de San Juan Epatlan, Puebla, tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma Chapingo, México. [ Links ]

Evans, H. and P. Ngau (1991), "Rural-urban relation, household income diversification and agricultural productivuty", Development and change, vol. 22, Londres, pp. 519-545. [ Links ]

Gendreau, M. and G. Gimenez (1998), "A central community among multiple peripheral communities: the effects of economic and cultural globalization on traditional rural communities in Central Mexico", Latin American Issues, vol. 14, no. 1, Allegheny College, Meadville. [ Links ]

Guerrero, A. (2000) Autodiagnóstico del manejo del solar en La Purísima Concepción Mayorazgo, San Felipe del Progreso, tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México. [ Links ]

INEGI (1991), X Censo de Población y Vivienda, 1990, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México. [ Links ]

INEGI (1995), Conteo de Población 1995, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México. [ Links ]

INEGI (2001), XI Censo de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México. [ Links ]

Leones, J. and S. Feldam (1998), "Nonfarm activity and rural household income: evidence from Philippine microdata", Economic Development and cultural change, vol. 46, no. 4, The University of Chicago Press, pp. 789-806. [ Links ]

Lipton, M. (1980), "Migration from rural areas of poor countries: The impact on rural productivity and income distribution", World Development, no. 8, pp. 1-24. [ Links ]

López, E. (1996), Los huertos familiares en la comunidad de Cerro Clarin Oaxaca, tesis, Universidad Autónoma Chapingo. [ Links ]

Lucas, B. and O. Stark (1985), "Motivations to remit: evidence from Botswana", Journal of Political Economy, vol. 93, no. 5, Universidad de Chicago, pp. 901-915. [ Links ]

Manzanero, G., A. Flores y J. García (1999), "Los solares campesinos en Talea de Castro, Sierra Norte de Oaxaca", Memorias del Seminario Internacional sobre Agrodiversidad Campesina, Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de México. [ Links ]

McDowell and A. de Haan (1997), "Migration and sustainable livelihoods: a critical review of literature", Working paper, no. 65, Institute of Development Studies, Reino Unido. [ Links ]

Quintanar, J. (2001), Sobre los mazahuas del Estado de México [www.unrc.edu.ar/publicar/24/tres.html: Agosto de 2005] [ Links ].

Preston, D. (1989), "Too busy to farm: underutilisation of farmland in Central Java", The Journal of development studies, vol. 26, no. 1, Reino Unido, pp. 43-57. [ Links ]

Ruenes, R. y J. Jiménez (1997), El solar como banco de recursos genéticos y agroecosistema de amortiguamiento de la unidad familiar campesina, Universidad Autónoma de Yucatán. [ Links ]

Smith, D., A. Gordon, K. Meadows and K. Zwick (2001), "Livelihood diversification in Uganda: patterns and determinants of change across two rural districts", Food Policy, no. 26, pp. 421-435. [ Links ]

Soto, L. (1997), "Plantas útiles no convencionales para el desarrollo de los sistemas productivos", en Los Altos de Chiapas: agricultura y crisis actual, Colegio de la Frontera Sur, Chiapas. [ Links ]

Toulmin, R. et al. (2000), "Diversification of livelihoods: evidence from Mali and Ethiopia", Research report, no. 47, Institute of Development studies, Reino Unido. [ Links ]