Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios sociales (Hermosillo, Son.)

versión impresa ISSN 0188-4557

Estud. soc vol.17 spe Hermosillo nov. 2009

Artículos

Violencia hacia las mujeres: reflexiones desde una perspectiva regional

Rosario Román Pérez* Elba Abril Valdez* María José Cubillas Rodríguez* María de los Ángeles Félix**

* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

** Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora

Dirección para correspondencia:

rroman@ciad.mx

Resumen

La violencia es un acto u omisión que busca ocasionar daño a otra persona u obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. La violencia hacia las mujeres es un fenómeno complejo que puede ser abordado desde lo individual a través de las receptoras/generadoras de agresión, como de los factores estructurales asociados. A partir de los resultados para el estado de Sonora de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, este trabajo busca aportar elementos conceptuales y empíricos relacionados con la violencia hacia las mujeres. La hipótesis es que la escolaridad e ingreso económico de las mujeres no guardan relación directa con el riesgo de ser violentadas. Los resultados muestran que la violencia total vivida por las mujeres sonorenses era ligeramente superior a la nacional, sin ser estadísticamente significativa. El nivel de escolaridad y el ingreso no se asociaron directamente a las distintas formas de violencia. Las mujeres con estudios profesionales y las de menor escolaridad tienen menos riesgo de sufrir alguna forma de violencia. En tal sentido, se sugiere que los programas sociales para la atención y eliminación de la violencia hacia las mujeres, se dirijan a todo tipo de población.

Palabras clave: violencia doméstica, violencia conyugal, violencia intra–familiar, violencia de género, género, educación e ingreso.

Abstract

Violence is an act or omission that seeks to cause harm to another person or force him/her to do something against his/her will. Violence against women is a complex phenomenon that can be approached through the individual as a receiving/generating subject of aggression, and also through the structural factors associated. Based on the results for the state of Sonora, of the National Survey about the Dynamics of Relationships in Households, this work provides conceptual and empirical elements related to violence against women. The hypothesis is that education and income of women are not directly related to the risk of violence. The results show that the total violence experienced by women who live in Sonora, was slightly higher than the national, although they are not statistically significant. The educational level and economic income were not directly associated with the different forms of violence. Women with professional education and with low level of education have a lower risk of experiencing some form of violence. Therefore it is suggested that social programs for attention and elimination of the violence against women, should be addressed to all kind of people.

Key words: domestic violence, marital violence, intrafamily violence, gender violence, gender, education and income

Introducción

La violencia hacia las mujeres, particularmente la que se da en el seno del hogar, es un obstáculo para el avance del desarrollo de un país porque limita el ejercicio de los derechos de la mitad de la población, atenta contra su libertad y bienestar, al mismo tiempo que implica costos económicos para la familia, la comunidad y el Estado (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). A partir del tomar en cuenta los costos, tangibles e intangibles, es que se reconoce la relación entre el desarrollo y la violencia hacia las mujeres (García, 2005). Para alcanzar el desarrollo de las mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing (1985) establece que la educación es un instrumento indispensable ya que promueve que se conviertan en agentes de cambio hacia la equidad. Un estudio comparativo sobre la violencia doméstica en nueve países en desarrollo mostró que las mujeres educadas tienden a rechazar más la práctica de la violencia doméstica. Sin embargo, las discrepancias encontradas en el tipo de información disponible en cada país sobre el maltrato a las mujeres, no permitieron correlacionar el nivel de educación con la violencia hacia ellas (Johnson y Kishor, 2004).

La violencia hacia las mujeres en el seno del hogar es un fenómeno complejo que puede ser abordado desde lo individual a través de las receptoras/generadoras de agresión, como de los factores estructurales asociados. Este trabajo tiene como objetivo aportar algunos elementos conceptuales y empíricos, así como reflexionar sobre la orientación de la investigación social con respecto a la violencia hacia las mujeres, tomando como punto de partida los resultados para el estado de Sonora de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2004). Como hipótesis se plantea que la escolaridad y el ingreso económico de las mujeres, no guardan una relación directa con el riesgo de ser violentada. Esto es, el incremento en los niveles de educación e ingreso no necesariamente pueden acompañarse de una disminución en la ocurrencia de la violencia hacia las mujeres. Por lo mismo, los programas de desarrollo dirigidos a mejorar las condiciones educativas y/o económicas de las mujeres, requieren considerar de manera específica la violencia hacia ellas.

Dentro del proceso de planteamiento de este objetivo es conveniente reconocer la existencia de diferentes obstáculos que requieren superarse para generar conocimientos que contribuyan a la comprensión del fenómeno de la violencia hacia las mujeres y a su transformación en políticas públicas y en programas de desarrollo. Actualmente, los estudios sobre la violencia han generado poca teoría sustentada en datos empíricos (Castro, 2004). Quizás porque enfrentan la disyuntiva de medir o comprender por la rigurosidad de los análisis empíricos que en ocasiones se convierten en camisa de fuerza produciendo conocimientos reduccionistas. No es lo mismo considerar a la educación como un factor que favorece o no la presencia de la violencia en los hogares, que interpretarla como causal de la misma.

Una y otra forma de aproximarse al estudio del tema reflejan las contradicciones mismas de un mundo desigual e inequitativo. Ello en virtud de que no se puede pasar por alto que quienes nos dedicamos a la academia somos también producto de una socialización de género caracterizada por la desigualdad y, por lo mismo, nuestros análisis se gestan desde los estereotipos de un mundo académico desigual. De ahí que los diseños de investigación se efectúen desde la posición de dominadas o de dominadoras en el que hemos sido forjadas las personas, lo mismo que la interpretación de los resultados, contribuyendo con ello a reforzar la estigmatización,1 la marginación2 y la exclusión,3 elementos constitutivos del fenómeno que nos ocupa.

Ante el riesgo que esos obstáculos representan en la construcción de conocimiento científico, y para ubicarnos en el terreno de la comprensión, es conveniente desarrollar una perspectiva empática con las mujeres y los varones. Igualmente, se debe atender a la complejidad de las relaciones humanas,4 actualmente enmarcadas en un proceso globalizador que obliga a replantear la investigación desde enfoques inter, trans y multidisciplinarios (Morin, 1994). Los procesos económicos, sociales y culturales actuales, gravitan sobre las comunidades humanas, condicionando nuevas formas de organización y planteando nuevos problemas, como puede ser el de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Por lo mismo, es pertinente analizar la relación que guardan indicadores típicos del desarrollo de una región como el nivel de escolaridad y el de ingreso económico de su población femenina, con las formas de interacción cotidiana en los hogares.

Para alcanzar el objetivo, primeramente se analizarán los aportes teóricos que contribuyeron al planteamiento de la hipótesis y posteriormente se describirá brevemente el instrumento utilizado, la ENDIREH (2004), para generar los datos empíricos. Se explicarán y justificarán los análisis realizados, se discutirán los resultados encontrados y finalmente se plantearán los aspectos que a nuestro juicio requieren más investigación.

Construyendo el andamiaje

El concepto de género es básico para el análisis de la violencia hacia las mujeres. Como vocablo, fue utilizado en los años cincuenta por sexólogos y psicólogos americanos para distinguir el sexo anatómico del género social (Lamas, 2003). A partir de esa construcción biomédica, mucho se ha escrito sobre la dicotomía cartesiana naturaleza–cultura hilvanada sobre las controversias sexo–género, referida básicamente al dualismo hegemónico de la heterosexualidad. En la década de los setenta, el concepto de género se utilizó para designar la construcción cultural –no las bases biológicas de la diferencia sexual– del tratamiento desigual entre varones y mujeres. Desde entonces ha sido ampliamente difundido y utilizado, inclusive como sinónimo de sexo, tornándose tan ubicuo como ambiguo. Los avances de la biotecnología han mostrado nuevas vetas de estudio y han abierto nuevos panoramas en relación al dilema antropológico fundamental de la cultura y la naturaleza (Fox–Keller, 1994), aunque aún persiste la idea de referirse a género cuando se hace alusión a las diferencias biológicas sexuales, lo que muestra más bien un uso sobresimplificado del concepto.

Un siguiente punto de apoyo es el enfoque de desarrollo en tanto que la violencia hacia las mujeres es la negación misma de éste. Concepto igualmente controvertido y al que se le han agregado diversos adjetivos, su historia se remonta a la época de la posguerra como tópico de la Carta del Atlántico firmada en 1941 por Wiston Churchill y Franklin D. Roosvelt. En ese documento se afirma que el fundamento de la paz es el desarrollo y éste consiste en que todos los seres humanos podamos disfrutar de seguridad económica y social. Tal principio ha sido inalcanzable en tanto que el mundo continúa siendo inseguro para todas las personas, pero sobre todo para las mujeres que continuan teniendo los mayores riesgos en su integridad física y mental, no sólo en los espacios públicos, sino también en el seno de su hogar (PGJDF, 1997).

En sus inicios, el concepto de desarrollo fue impulsado por las comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y particularmente en nuestro continente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los diversos estudios surgidos al amparo de estas instancias le han ido agregando, como ya mencionamos, adjetivos en los que prevalece el enfoque economicista que lo asoció con crecimiento económico y distribución del ingreso. Así surgen los conceptos de desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo endógeno, desarrollo descentralizado o desarrollo abajo–arriba y desarrollo local. Todos abordan distintos niveles de complejidad, escalas de medición y estrategias de intervención.

En los últimos años, por el impacto de la globalización, el concepto de desarrollo regional ha sido el más socorrido. Éste es utilizado para referirse a los cambios estructurales en un ámbito territorial denominado "región" y es asociado a un proceso de mejoría de la sociedad que la habita (Boisier, 2001). Sin embargo, el que más popularidad ha alcanzado es el de "desarrollo local". Éste es un concepto sumamente debatido, adoptado en Latinoamérica, y particularmente en México, por su visión humanista y su lógica horizontal. Para fines del trabajo utilizaremos ambos conceptos –desarrollo regional y local– por considerar que permiten hacer énfasis en las tres dimensiones que buscamos analizar con respecto a la violencia hacia las mujeres: la espacial, referida a un territorio; la social, en relación a un grupo poblacional y la individual, en tanto que trataremos de la dinámica de las relaciones familiares en los hogares.

Como concepto importante del desarrollo se encuentra también el de desarrollo humano, inspirado por las ideas particularmente de Sen (2000), premio Nobel de economía. El desarrollo humano implica un proceso de ampliación de las opciones que tienen las personas más allá de los bienes materiales, como la libertad de movimiento, de expresión, la ausencia de opresión, explotación y violencia. Al interior de las sociedades en general y de las familias en particular, se refiere a la cohesión y al derecho de afirmar sus tradiciones y cultura propia (PNUD, 1990).

El concepto se ha conocido más por su expresión a través de un indicador cuantitativo llamado Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 1990) que por sus principios filosóficos. El índice incluyó en sus inicios tres componentes: longevidad como indicador de salud, conocimiento para evaluar los avances en educación y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita para analizar la distribución del ingreso entre la población. Recientemente, el reconocimiento de la importancia de la subjetividad y la "intangibilización" de los recursos en el concepto de desarrollo, abrió la puerta para nuevos espacios de análisis desde la inter, la multi y la transdisciplina.5 A partir de ese reconocimiento el desarrollo empieza a considerar también a la cultura (PNUD, 2004).

Dentro de la nueva visión del desarrollo humano se encuentra el "desarrollo a escala humana" (Boisier, 2001). En la misma se define al desarrollo como la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles crecientes de autodependencia y la articulación de los seres humanos con la naturaleza, la tecnología, los procesos globales con los locales, lo personal con lo social y la planificación con la autonomía de la sociedad civil. Sin embargo, en tal visión no aparece explicitado el concepto de equidad de género ni el derecho a vivir una vida sin violencia, elementos fundamentales para lograr el desarrollo humano.

La violencia hacia las mujeres, desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es de interés para los programas de desarrollo porque limita no sólo sus libertades sexuales y reproductivas, sino también su garantía como ciudadanas a ejercer sus derechos políticos, legales o económicos, entre otros (Vega, 2005). Este aspecto es más considerado en el discurso y poco traducido en acciones desde las instituciones de financiamiento del desarrollo. Por ejemplo, en México, el programa de desarrollo conocido como Oportunidades no incluye una acción permanente y efectiva para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de organismos internacionales como el bid son los costos económicos que para las mujeres, las familias, la comunidad y el estado tiene la prevención y atención del fenómeno. Aunque el tema ha sido poco explorado en nuestro país, existen algunas estimaciones expresadas en porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) asociadas a las pérdidas en salud, las materiales y otras intangibles (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000).

El desarrollo humano desde una visión de género

Las complejidades epistemológicas y empíricas para estudiar la violencia hacia las mujeres y el desarrollo, especialmente el desarrollo humano con una visión de género, difícilmente pueden superarse si se abordan con las mismas ideas que han mostrado ser insuficientes para alcanzar la equidad. Es necesario, por lo mismo, recurrir a corrientes de pensamiento alternativas que enfrenten el reto de conciliar las dificultades empíricas y las complejidades lógicas. Según Morin (1994), decimos que algo es complejo cuando nos enfrentamos a la dificultad de explicarlo, generalmente porque recurrimos a teorías, leyes y/o fórmulas simples y parsimoniosas, como nos han enseñado que debe ser la ciencia desde la racionalidad positivista.

El mundo globalizado de hoy se caracteriza por la aleatoriedad y la complejidad del comportamiento humano, lo que da lugar a lo que Morin (1994) llama el principio de la incertidumbre. El autor señala que lo inesperado nos sorprende, porque nos hemos acostumbrado a nuestras teorías que no están construidas para incorporar lo novedoso, que inclusive puede destruirlas, como podría ser el enfoque de género. Tal planteamiento es compartido por Beck (1997: 44) al referirse a las transformaciones sociales que los movimientos feministas han impulsado en la sociedad y los temores que genera la posibilidad de revertir las "leyes de gravedad" masculinas. Vemos así que los caminos seguros del conocimiento y la confianza para recorrerlos se encuentran permanentemente cuestionados, precisa y paradójicamente cuando el acceso a la información pareciera ilimitado y cuando confiamos en que la ciencia no tiene límites.

El enfoque de pensamiento complejo de Morin (1994), así como los de otros estudiosos considerados posmodernistas como Maffesoli (1977),6 ha sido retomado en los trabajos recientes sobre desarrollo (Boisier, 2001). Contra la visión positivista de la sociedad, Morin (1994) plantea que ésta puede ser vista como un todo integrado por partes, pero no sólo una parte está en el todo, sino que también el todo está en las partes. Cada persona es una parte de la sociedad que la marca desde su nacimiento, pero a su vez la persona imprime su sello a esa sociedad: "El término mismo de 'social' en el fondo, no es otra cosa que la suma de los individuos autónomos, la suma de individuos que tienen una identidad" nos dice Maffesoli (2004: 34). Esto es, somos singulares puesto que el principio "el todo está en la parte y recíprocamente " no significa que la parte sea un reflejo puro y simple del todo. Cada parte conserva su singularidad y su individualidad pero, de algún modo contiene el todo (Morin, 1994).

Si bien ninguno de estos autores se refiere directamente al tema de la violencia hacia las mujeres ni tienen un enfoque de género, sus postulados nos resultan útiles para el análisis de la desigualdad de género y su expresión a través de la violencia hacia las mujeres. El principio de interconectividad7 de los fenómenos sociales y los individuos, permite ir más allá de la disyuntiva planteada al inicio del trabajo respecto a la violencia de género ¿Medir o comprender? y poder transformarla en medir y comprender. Las relaciones humanas y particularmente las que se viven cotidianamente en la conyugalidad, no pueden permanecer ajenas a las transformaciones que van más allá de lo económico. El fenómeno de la globalización y su impacto sobre la vida cotidiana no puede ser visto de manera homogénea puesto que cada región crea su propia dinámica al enfrentar una nueva etapa civilizatoria, que en el caso de México se vio acentuada con el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Tal posición se asienta también en lo señalado por Giddens (1990), quien rebate el concepto de postmodernismo y sostiene que estamos sólo ante una fase de "radicalización" de las consecuencias de la modernidad. Los efectos de tales consecuencias van a ser diferenciales en función de otras variables relacionadas con la cultura y el desarrollo de una región. Es claro que enfrentamos una transformación cultural como sostiene Morin (1999), que se percibe en las formas como las personas piensan, expresan sus afectos y emociones, se apegan o no a la normativa de las instituciones y se comportan en la vida cotidiana. Las familias y las parejas como partes de un todo social no son ajenas a esos cambios. De ahí la necesidad de replantearnos la violencia hacia las mujeres como un fenómeno relacional que adquiere su propio sesgo según las prácticas de una sociedad particular.

Aunque en otros países, principalmente en Estados Unidos, se ha escrito mucho sobre la violencia hacia las mujeres, en el nuestro, consideramos que aún sabemos poco y que hay un debate crucial entre diferentes posiciones representadas por quienes elaboran teoría con poco sustento empírico y quienes parten de la empiria produciendo poca teoría (Castro, 2004). Por otro lado, el debate en las aportaciones anglosajonas según Johnson y Leone (2005), se sostiene entre quienes derivan sus investigaciones del trabajo clínico con mujeres maltratadas y quienes lo abordan desde las familias. Retomando a Maffesoli (2004), consideramos que, precisamente, porque hay un entrecruzamiento de esquemas, es conveniente tomar distancia sobre el fenómeno estudiado para poner el análisis en perspectiva. Tomar distancia significa, en este caso, estar atentos a la saturación de información generada hasta ahora sobre el tema y cuestionar la conveniencia de reproducir los mismos modelos para su comprensión.

Los paradigmas con los que hasta ahora se ha estudiado la violencia hacia las mujeres son regulares, homogéneos y poco flexibles al cambio y a la conjunción de diversos enfoques. Se requiere no sólo problematizar el objeto de estudio sino también hacer más complejas las explicaciones considerando las irregularidades de los fenómenos, sus especificidades regionales y locales y las dinámicas de sociedades emergentes (Ávila et al., 2005).

Mientras el debate sobre el origen de la violencia hacia las mujeres continúa, el maltrato en cualquiera de sus variantes se mantiene y poco se ha documentado sobre sus consecuencias. Algunos estudios como el de Ramos et al. (2001) han encontrado una relación significativa entre algunas formas de violencia recibidas por las mujeres y la depresión, la ideación y el intento de suicidio reportados por ellas, así como el uso de psicofármacos. La dificultad de las mujeres para enfrentar la violencia que reciben por parte de sus cónyuges deriva precisamente de que es ejercida por quienes en el imaginario social deberían asumir la responsabilidad de cuidar de ellas (Sluzki, 1994). Si bien la agresión es una respuesta biológica condicionada para enfrentar situaciones de peligro, su ejercicio para someter los deseos de otra persona a los propios, cuando no existe una amenaza real, es un elemento que le imprime carácter inhumano a cualquier acto violento independientemente del sexo o edad de quien comete la agresión.

Repensar socialmente el problema de la violencia hacia las mujeres es reinventar la construcción que hemos hecho de individuo, de sujeto, de identidad, de autonomía y, finalmente, del contrato que da lugar a la sociedad. Nuestros modelos de análisis y nuestras metodologías no pueden dejar atrás el concepto de individuo, si lo sustentamos en el principio hegeliano de la conciencia de sí mismo que permite a diversos individuos conscientes de sí mismos construir la sociedad (Sluzki, 1994). El pensar así no significa que la sociedad sea la suma de los comportamientos individuales sino que lo que uno piensa, siente o vive, por un principio de interconectividad, sólo tiene razón de ser en función de los demás. Nuestra vida social opera bajo el supuesto implícito de "vivir y dejar vivir" y cuando este supuesto falla al perpetrarse contra otra persona un acto violento, se traiciona el contrato social implícito en la convivencia humana, familiar y conyugal. Aunque el análisis de los orígenes de la violencia hacia las mujeres rebasa los objetivos de este trabajo, revisaremos brevemente algunos puntos sobre los que se han anclado las explicaciones recientes para mostrar la conveniencia de replantearnos los paradigmas actuales.

La violencia hacia las mujeres y sus factores asociados

La violencia hacia las mujeres se convirtió en tema de investigación bajo el impulso y exigencia de los grupos organizados de mujeres que demandaban su atención. Pese a algunas voces en contrario, los estudios se han centrado en la violencia que se ejerce al interior del hogar, principalmente por parte del cónyuge. Esto se debe probablemente a que, como lo señaló McFarlane (2005), es más factible encontrar empatía hacia el tema por parte de quienes tienen poder de decisión, cuando el énfasis no se pone en las mujeres sino que se involucra un asunto sensible como pueden ser instituciones consideradas básicas en nuestra sociedad: la familia y la pareja heterosexual o las niñas y los niños. De ahí que la mayor parte de la investigación generada se refiera a la violencia doméstica, violencia intrafamiliar o violencia conyugal y poco a la violencia hacia las mujeres o de género.

El punto anterior es vital en tanto que la frase "violencia hacia las mujeres" le imprime a la relación varón–mujer y al acto violento una intención: dominar por algún método violento a quien se resiste a ser dominada. Por su parte, violencia doméstica y violencia intrafamiliar, interponen a la familia como instancia mediadora, orientan el análisis hacia las interacciones que se dan entre los miembros de ésta y la delimitan espacialmente.8 Algunos autores como Corsi (2002 y 2004), llegan incluso a afirmar, derivado de su experiencia terapéutica con varones agresores, que no existe tal intencionalidad ya que el acto agresivo no es producto de un razonamiento dominador.

Centrada entonces la investigación de la violencia en el hogar, la pareja conyugal y la familia, bajo distintas etiquetas y subdivisiones, el otro tema de estudio ha sido determinar su prevalencia, factores asociados, causas–consecuencias y factores de riesgo, entre otros. Una revisión detallada sobre estos aspectos se puede encontrar en Castro et al. (2004). Como bien señalan los autores, existe disparidad de opiniones en cuanto a la estimación de la prevalencia de la violencia doméstica derivada de la conceptualización de la misma, la diferenciación de las diversas formas que adopta, de su severidad, la valoración que las personas afectadas hagan de ella y los artificios metodológicos utilizados para construir la noción de cantidad y de relación. Además, si bien se reconoce la naturaleza relacional del fenómeno, la fuente de información ha sido principalmente las mujeres y el análisis que se ha hecho es de tipo unidireccional considerando sólo la perspectiva de las receptoras de agresión. Se olvida con ello el carácter diádico de la violencia.

En México existen algunos estudios que dan cuenta de las dimensiones que la violencia doméstica (o intrafamiliar) alcanza.9 Uno de los trabajos fue realizado en el año 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI): la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). A nivel nacional la encuesta fue analizada por Castro et al. (2004) y su objetivo general fue "proporcionar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer la prevalencia de la violencia intrafamiliar en México". En diez entidades, entre ellas Sonora, sus gobiernos ampliaron la muestra para tener representatividad estatal y los tabulados generales fueron publicados por INEGI (2004). En el presente trabajo tomamos como estudio de caso los datos del estado de Sonora para analizar la relación que guardan distintas formas de violencia hacia las mujeres, con dos indicadores típicos del desarrollo: la educación medida por el nivel de escolaridad y el ingreso de las mujeres medido en salarios mínimos, en un intento por medir y comprender el impacto de las variables.

De la diversas variables que integran la ENDIREH (2003), nos centramos en la escolaridad y el ingreso de las mujeres, consideradas básicas para avanzar en el desarrollo de las comunidades y la equidad de género (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). El peso de la educación en el desarrollo de las naciones se acrecienta en la actualidad ya que para tener acceso a empleos mejor remunerados se requiere tener mayores conocimientos y habilidades.

En nuestro país, el impulso que los diferentes gobiernos le han dado a la educación se ha traducido en una mayor cobertura y en el incremento del promedio de escolaridad (INEE, 2006). Pese a ello, las evaluaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a los países miembros de la misma, muestran resultados magros en cuanto a la calidad y la pertinencia de la educación escolarizada en México (OCDE, 2006).

El papel de la educación dentro de la teoría feminista resulta polémico en tanto que puede concebirse en su dimensión liberadora o por el contrario, como la reproductora de los mecanismos de opresión (Belasteguigoitia y Mingo, 1999). Algunas feministas analizan por un lado el proceso educativo como forma de dominación cultural y por el otro, la política sexual cotidiana de la vida escolar que margina a las mujeres. Otras, por su parte, consideran a la educación como el medio para lograr la igualdad de oportunidades, sin cuestionar los modelos de sociedad que reproducen. Una tercera posición plantea que la educación reproduce las relaciones de dominio entre géneros y clases sociales. La pedagogía crítica representada por Freire (1996) y Giroux (1999), si bien no profundiza en el análisis de género, sí sienta las bases para cuestionar el papel de la educación escolarizada en la construcción de identidades y estudiar los discursos, los sistemas de simbolización y las negociaciones que instauran prácticas, conforman sociedades y legitiman culturas que promueven la desigualdad.

En cuanto al ingreso económico de las mujeres, el acceso a actividades remuneradas ha sido una demanda desde el movimiento amplio de mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil como medio, junto con la educación, para avanzar hacia su empoderamiento y fortalecer su capacidad para enfrentar la violencia hacia ellas (Alonso, 2008). El concepto de "empoderamiento" ha sido retomado en Latinoamérica literalmente de la traducción de "empowering", ante la falta de un concepto que mejor represente la necesidad de dotar a las mujeres de elementos para superar las inequidades de género. Es además una de las propuestas políticas de las feministas para el logro del desarrollo social. Implica el control de los recursos humanos, sociales, culturales, intelectuales y financieros por las mismas mujeres (González, 1998) y significa entrar en el terreno que otrora se les asignara sólo a los varones, en cuanto a la independencia lograda por el manejo de sus propios recursos.

El concepto de empoderamiento es central para los objetivos de la investigación–acción feminista. Sin embargo, existen discursos contradictorios que lo convierten en un concepto polémico. En un estudio realizado por Lennie, Hatcher y Morgan (2003) sobre tecnologías de la información con mujeres académicas e industriales de áreas rurales de Australia, encontraron que los discursos sobre empoderamiento o desempoderamiento se intersectan y se entrelazan. En el área rural de Álamos, Sonora, González (1998) observó que a mayor participación comunitaria de las mujeres, mayor empoderamiento y toma de distancia de las normas, así como mayores transformaciones en la subjetividad. El logro del empoderamiento implica, por lo tanto, que las mujeres transformen su subjetividad de una posición de subordinación a una de autonomía.

El análisis del empoderamiento resulta complejo en tanto involucra componentes subjetivos que se traducen en prácticas cotidianas. Tarrés (1992) definió la subjetividad de la mujer en términos del deber ser que aporta todas aquellas normas de conducta que se siguen para definirse como tal. Los "deber ser" están dictados por la comunidad de la cual cada mujer forma y ha formado parte históricamente. El empoderamiento implica, a fin de cuentas, que la mujer se rebele ante los "deber ser" para lograr un encuentro consigo misma, teniendo conciencia de su poder para ejercer su autonomía y tomar decisiones responsables sobre su vida. Tal transformación inicia con un cambio de actitud que puede resultar perturbadora en un entorno caracterizado por la desigualdad de género (Tarrés, 1992).

Casique (2004a) aborda la autonomía y el poder de las mujeres a partir de datos de la Encuesta Nacional sobre Planificación Familiar (ENAPLAF) del Consejo Nacional de Población de 1995. La autora encuentra que el trabajo extradoméstico de las mujeres se asocia con la autonomía de éstas, pero no mejora su poder de decisión en el hogar y la educación, particularmente la que está por arriba del nivel de primaria se asocia con el poder para tomar decisiones. Posteriormente y con datos de la ENDIREH (2003), Casique (2004b) generó índices de empoderamiento femenino en relación con la violencia hacia las mujeres en los que no se incluyeron las variables nivel de escolaridad y de ingreso.

Los primeros estudios sobre las actividades económicas de las mujeres se orientaron a analizar el peso relativo del ingreso en relación con la salud de los hijos y las hijas (Stern, 1996 y Misawa e Ixtacuy, 1996). Las recomendaciones de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que los gobiernos atendieran el desarrollo de los países en vías de industrialización, incluyeron desde los ochenta la promoción de la autonomía económica de las mujeres. En México desde hace varios sexenios se cuenta con "proyectos productivos para mujeres" pero no hay información de su impacto sobre la violencia doméstica.

Para analizar ambas variables, el nivel de escolaridad y el de ingreso de las mujeres y su relación con las distintas formas de violencia, recurriremos a los datos de la ENDIREH (2003), tomando como caso el estado de Sonora por ser la entidad que registró la prevalencia más alta, particularmente en violencia emocional y económica. Por otra parte, Sonora es de las regiones que tiene niveles de escolaridad por arriba del promedio nacional junto con el Distrito Federal, Baja California y Nuevo León (INEGI, 2001). Igualmente, se trata de una región, que al igual que otras de la frontera norte de nuestro país, se incorporó al proceso de globalización desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los consiguientes cambios no sólo en su vocación económica, sino también en otros aspectos de la vida social y cultural (Almada, 2000a y 2000b).

Sonora se caracteriza, por ser región fronteriza, como corredor y punto de llegada tanto de las personas que buscan mejores formas de vida en el país vecino, como de quienes se dedican a actividades ilícitas. La sociedad y la cultura sonorense han experimentado en los últimos treinta años un proceso de transición discontinuo, desde la llamada "revolución verde"10 que convirtió al estado en "el granero de México" hasta la actual economía globalizada. Ello ha traído como consecuencia una serie de cambios en distintos órdenes, incluyendo el de las relaciones interpersonales. Del predominio de una vida cotidiana caracterizada por las relaciones cara a cara, típica de las comunidades pequeñas, se ha pasado al anonimato que caracteriza a la vida urbana, la migración y el abandono de las comunidades rurales, la mejoría de los niveles de educación de las mujeres y su mayor incorporación al mercado laboral (Román, 2003).

Las estadísticas demográficas muestran variaciones en la estructura y composición de la población sonorense, así como la diversificación de los arreglos familiares (INEGI, 2000). La cantidad de hogares encabezados por mujeres continúa incrementándose, así como la reducción en el número de miembros de los hogares (ISM, 2002). Tales cambios demográficos imponen sobre las familias nuevas formas de relación y distribución de las tareas para el cuidado del hogar, de niños y niñas, así como de personas enfermas y/o de edad avanzada, actividades que tradicionalmente recaen en las mujeres. Emergen así nuevos conflictos ante los que la vieja estrategia de la violencia parece ser la solución más a la mano. Tal es el contexto donde, como ya se mencionó, se busca analizar la relación de indicadores clave del desarrollo, como el nivel de escolaridad y el de ingreso de las mujeres, con los distintos tipos de violencia.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

El sustento conceptual básico de la ENDIREH fue que la violencia de género se dirige a mantener a la mujer en posición jerárquica inferior en los ámbitos doméstico y social. Igualmente, considera que la unión conyugal es un vínculo primario situado en un orden social de asimetría o jerarquía de género y que la violencia contra las mujeres no es un problema de conducta individual, sino el resultado del desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Tal escenario desigual hace que ambos actúen conforme a las prácticas dominantes en un tiempo y espacio determinados, presentándose la violencia en todos los estratos socioeconómicos, sólo varian su prevalencia y formas de expresión. Lo anterior puede revisarse con mayor detalle en el marco conceptual elaborado por Castro et al. (2004).

La ENDIREH (2003) estimó cuatro tipos de violencia hacia las mujeres y las definió como sigue (Castro et al. 2004: 18):

1. Violencia emocional. La violencia emocional son aquellas formas de agresión reiterada que no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, pero sí en su psiqué. Se incluyen prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, burlas, actitudes devaluatorias, de abandono que provocan en la mujer deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad. Es una de las formas de violencia constante en las demás.

2. Violencia económica. La violencia económica se refiere a aquellas formas de agresión que el hombre puede ejercer sobre la mujer, a partir de o con el fin de controlar tanto el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, la forma en que dicho ingreso se gasta y la propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de la pareja. La violencia económica también puede presentarse en los casos donde el rol de proveedora económica del hogar corresponde principal o exclusivamente a la mujer.

3. Violencia física. La violencia física incluye todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo de la mujer, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de la mujer agredida, lo que se traduce en un daño o un intento de daño permanente o temporal de parte del agresor sobre el cuerpo de ella.

4. Violencia sexual. La violencia sexual se entiende como toda forma de conducta consistente en actos u omisiones ocasionales o reiteradas y cuyas formas de expresión incluyen: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas por la mujer o que le generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la mujer y que le generen un daño. Estas formas de agresión pueden ir desde la fuerza física hasta el chantaje psicológico.

La población elegida fue mujeres del estado de Sonora mayores de 15 años con pareja residiendo en la vivienda. La entidad tenía registrado a la fecha de la encuesta un total de 2,213,370 habitantes: 1,104,391 hombres y 1,108,979 mujeres (INEGI, 2000). La muestra se integró a partir de 4,000 viviendas en 27 municipios representativos con un total de 13,544 residentes, de los cuales resultaron elegibles 2,332 mujeres (equivalente a 60% de las viviendas). El diseño muestral fue probabilístico, por lo que los resultados obtenidos pueden generalizarse a toda la población objeto de estudio. Para el análisis estadístico se utilizó el programa Statistics Package for Social Sciences (SPSS) versión 12.

El perfil de las mujeres sonorenses elegidas en la ENDIREH (2003)

Un primer análisis de los datos mostró que el promedio de escolaridad de las mujeres elegidas de acuerdo a los criterios de la ENDIREH (2003) se ubicó en el nivel de secundaria, contrastando con los resultados nacionales, en los que más de la mitad de las entrevistadas no contaba con la educación básica completa. En cuanto a las que no tenían educación básica completa, destacó que a nivel nacional, 10% no tiene ninguna instrucción, mientras en las mujeres sonorenses el porcentaje es menor: 5.4%. En el otro extremo, la mujeres con estudios profesionales representaron 13.7% de la muestra sonorense, dato que en la muestra nacional es de 7.7%. Lo anterior denota un comportamiento similar al observado en el Censo General de Población y Vivienda del año 2000 (INEGI, 2000), en el que los estados del norte de la República Mexicana y el Distrito Federal, obtuvieron promedios de escolaridad más altos que los de otras regiones.

A la fecha de la entrevista, 46% de las mujeres elegidas reportó estar casada por lo civil y por la iglesia, 28% sólo por lo civil, 24% vivía en unión libre y 1% casada por la iglesia, lo que nos deja ver que si bien el matrimonio es la forma de relación conyugal predominante, las uniones libres representan cerca de una cuarta parte del total de la muestra. En cuanto al régimen del contrato conyugal, 49% señaló estar casada por bienes mancomunados o comunidad de bienes, 17% no sabía y 9% por bienes separados. Destaca el hecho de que algunas mujeres ignoran el tipo de relación que establecieron al celebrar su matrimonio.

Las edades de las mujeres elegidas oscilaron entre 16 años como mínima y 90 como máximo con una media de 40.4 años de edad. Se observó que las menores de edad representaron sólo .9%; 10.2% tenía entre 18 y 24 años de edad, mientras que de 25 a 29 años de edad el porcentaje fue de 12.1%. De 30 a 34 años de edad se obtuvo un 13.6%, de 35 a 39, 14.9; 12.6% entre 40 y 44 años de edad, de 45 a 49 el porcentaje fue de 11.5, de 7.5% para las edades de 50 a 54 años y de 15.7 para 55 años y más. Tal distribución etaria coincide parcialmente con la arrojada por el Censo General de Población y Vivienda del 2000, aunque al igual que en la muestra nacional, las menores de 19 años están subrepresentadas, considerando que sólo se eligieron mujeres viviendo con pareja.

La mayoría de las entrevistadas había tenido hijos e hijas nacidas vivas (96%) y poco más de la mitad (51%) mencionó tener de 2 a 3 hijos(as). En porcentajes menores reportaron tener un hijo o hija (14%) y sólo 10.3% señaló de 6 a 13 hijos(as). Tales cifras corresponden a la tendencia actual en cuanto a la disminución de hijos por mujer. En 83% de los casos, las mujeres respondieron que todos(as) sus hijos(as) eran de la pareja actual; 8% que sólo algunos de los(as) hijos(as) lo eran y 5% que ninguno(a) era del cónyuge con quien vivía a la fecha de la entrevista. Asimismo, 8% mencionó que su pareja tiene hijos (as) con otras mujeres lo que confirma la diversidad en la composición de las familias actuales, aunque continúa el predominio de la familia con padre, madre e hijos(as) de los mismos cónyuges.

El lugar de residencia hasta los 12 años de las mujeres entrevistadas fue principalmente la ciudad (46.8%), mientras 35.5% dijo haber vivido en un pueblo o en una comunidad y 17.3% en un rancho. Tales datos nos hablan de una muestra eminentemente urbana aunque con poco más de la tercera parte de las mujeres con origen en pequeños poblados. La edad promedio para el inicio de los noviazgos en las mujeres encuestadas fue 21 años y la de inicio de vida en pareja de 23. Más de la mitad (56.9%) inició viviendo como pareja sola, 26.4% con los padres del esposo o pareja, 5.4% con sus hijos, 5.1% con los padres de la mujer y en menores porcentajes con otros familiares. Si bien un porcentaje importante inició su vida conyugal sólo con su pareja, más de la cuarta parte lo hizo al lado de la familia del cónyuge. Tal situación muestra por un lado las dificultades de las parejas nuevas para tener un hogar propio y por otro, la patrivirilocalidad reportada en otros estudios (Ponce, 2005).

Del total de la muestra de mujeres elegidas, 43.4% reportó haber trabajado y tener un ingreso económico y 51.6% dedicarse a las tareas del hogar. Muy pocas (.3%) dijeron estar buscando trabajo. Del porcentaje que recibía ingresos, 46.8% mencionó ser empleada, 3.7% jornalera, 3.2% patrona, 25.7% dijo estar empleada por cuenta propia y 3.5% señaló trabajar sin recibir pago. En salarios, la media de ingreso mensual fue de $3,535.17, equivalente a 2.78 salarios mínimos a la fecha de la encuesta. En cuanto a las parejas de las entrevistadas 83.2% trabajaba recibiendo pago con una media de ingreso de $5,060.20 equivalente a 3.98 salarios mínimos. El resto fue reportado con porcentajes mínimos como estudiantes, jubilados/pensionados o incapacitados. Sólo 2.1% se reportó sin trabajo y 1.5% buscaba trabajo. De quienes recibieron pago, 50% era empleado, 17.1% trabaja por cuenta propia, 6.8% era jornalero y 6.3% patrón.

Resumiendo, los datos exhiben una población femenina con un nivel de escolaridad por arriba del promedio nacional, con cerca de la mitad incorporada a actividades remuneradas. Igualmente, es importante considerar que la mayoría proviene de y formó familia nuclear, que cerca de dos terceras partes tiene entre uno y tres hijos, lo que nos habla sobre sus prácticas de control de la natalidad. En cuanto a las edades de inicio de formación de pareja, se encuentra ligeramente por arriba de la reportada en la media nacional (INEGI, 2001). En el siguiente apartado analizaremos los datos sobre los tipos de violencia que reportaron sufrir las mujeres encuestadas en el estado de Sonora.

La violencia sobre las mujeres sonorenses

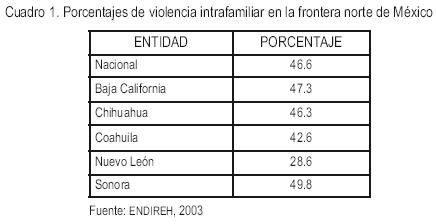

Por lo que se refiere a la prevalencia de la violencia total estimada por la ENDIREH (2003),11 el porcentaje fue de 45.6, ligeramente superior a 44% reportado a nivel nacional por Castro et al. (2004) (gráfica 1). Igualmente, queda por arriba de los datos obtenidos en los estados de la frontera norte de México (cuadro 1). En cuanto a la violencia emocional, ésta también fue superior a la reportada nacionalmente, ya que en Sonora fue de 37.7%, comparada con el 35.4% nacional. La tendencia fue similar en la prevalencia de la violencia económica, para Sonora es de 28.3%, mientras el dato nacional fue de 27.3%. Lo contrario se observó en violencia física, donde 7.9% de las mujeres sonorenses la reportaron, mientras a nivel nacional fue de 9.3%. En violencia sexual la diferencia fue mínima: 7.7% en Sonora y 7.8 en el nivel nacional.

Para relacionar los tipos de violencia con el nivel de escolaridad y de ingreso de las mujeres, se aplicó un modelo de regresión logística binomial de corte transversal. Se consideraron los cuatro tipos de violencia como variables dependientes que tomaron dos valores entre 0 y 1 (no ocurrencia y ocurrencia del comportamiento violento) y la escolaridad y el ingreso como variables independientes. Se realizaron cuatro regresiones logísticas, todas con la misma especificación general del modelo, es decir, con las mismas variables independientes. La regresión fue de corte transversal porque es una encuesta aplicada una sola vez y no una serie de tiempo (que sería un corte longitudinal) o un panel (aplicado varias veces a las mismas personas). Para ello se construyeron cinco niveles de escolaridad, incluyendo en el primero los casos reportados como "sin instrucción" y preescolar. El segundo nivel se formó con los datos de quienes reportaron tener educación básica (primaria y secundaria), el tercero con preparatoria y normal, el cuarto con educación técnica y comercial y el quinto de educación profesional en adelante, que en el modelo fue el nivel de referencia, bajo el supuesto de que las mujeres con los niveles más altos de escolaridad tienen menos probabilidades de ser receptoras de violencia.

Como se puede observar en el cuadro 2, para la violencia emocional, sólo en el nivel 2 de escolaridad que incluye a la educación básica, la relación fue estadísticamente significativa (razón de momios 1.785) al nivel de 5%. Para todos los demás niveles de escolaridad, la relación no tuvo significancia alguna. Llama la atención, sin embargo, que la probabilidad menor de reportar este tipo de violencia se observó en el nivel más bajo de escolaridad correspondiente a ninguna instrucción y preescolar, así como en el nivel 3 equivalente a educación media superior y normal. Situación similar en cuanto al menor riesgo de violencia en los niveles de escolaridad más bajos fue reportada anteriormente en el análisis de los datos nacionales realizados por Castro et al. (2004).

Al relacionar el nivel de escolaridad con la violencia económica, observamos que ninguna resultó estadísticamente significativa, aunque la tendencia es similar a la observada en la violencia emocional. La menor probabilidad de riesgo de este tipo de violencia se continúa presentando en el nivel más bajo de escolaridad, así como en el nivel 3 equivalente a preparatoria/normal. El mayor riesgo se siguió registrando en el nivel de educación básica y en el de estudios técnicos, cuya proporción se duplica.

En violencia física, los resultados se invierten ya que las mujeres con el nivel más bajo de escolaridad son las que reportaron mayor riesgo de sufrir agresiones de este tipo, aunque sin ser datos significativos. En segundo término estuvieron las mujeres del nivel de educación básica y en menores proporciones el resto de los niveles, igualmente sin que fueran significativos. Un patrón similar se observó en la violencia sexual pero tampoco fue significativo.

Resumiendo, se puede decir que no existe una relación lineal entre el nivel de escolaridad y las violencias reportadas por las mujeres, que el riesgo de padecer la emocional y la económica es menor entre las mujeres sin instrucción y las que tienen estudios de preparatoria en adelante. Por el contrario, las violencias física y sexual estuvieron más asociadas con los niveles de escolaridad bajos. Ello nos plantea la necesidad de analizar la sensibilidad del instrumento para registrarlas entre la población más educada, quienes podrían tener mayor resistencia a hablar del tema. Sin embargo, los porcentajes obtenidos nos muestran que la violencia está presente de alguna manera en los hogares sonorenses. Para analizar la relación de las cuatro formas de violencia reportadas en la ENDIREH (2003) con el ingreso de las mujeres, éste se transformó a su equivalente en salarios mínimos y éstos a su vez en quintiles, tomando como punto de referencia a las mujeres con mayores niveles de ingreso. Lo anterior se sustenta en los principios del desarrollo regional, en el sentido de que el ingreso económico trae aparejado mejores condiciones de vida para la población (PNUD, 1990). De acuerdo con los resultados observados en el cuadro 2, el ingreso parece tener un impacto distinto al de la escolaridad sobre los tipos de violencia, particularmente sobre la física y la sexual pero menos sobre la emocional y económica.

La asociación entre el nivel de ingreso de las mujeres y el riesgo de sufrir alguna forma de violencia, al igual que con la de escolaridad, no parece tampoco muy clara. Las mujeres que obtuvieron los valores más altos y significativos en los cuatro tipos de violencia fueron las ubicadas en el segundo quintil, en los que se incluyeron las mujeres con ingresos de .946 a 1.57 salarios mínimos. Sólo en el caso de la violencia sexual aparecen con valores altos y significativos las mujeres con menores ingresos del primer quintil, equivalente a menos de un salario mínimo.

En la violencia emocional el menor riesgo de sufrirla se observó, al igual que en el caso de la escolaridad, en las mujeres de menores ingresos y en las ubicadas del tercer quintil en adelante, aunque la relación no fue significativa. El riesgo mayor de violencia emocional se observó en el segundo quintil y la relación sí fue significativa (p< .05). En el tercer quintil el riesgo disminuyó, pero al igual que con las mujeres de menores ingresos, la relación no fue significativa. Esto es, a mayor ingreso menor riesgo de violencia emocional pero igual situación existe para las de menores niveles de ingreso. Tal resultado merece mayor análisis en tanto que el salario de las mujeres del segundo quintil no es alto pues no llega a dos salarios mínimos, en una región donde generalmente el mínimo es sólo un punto de referencia.

En el caso de la violencia económica y el ingreso, el mayor riesgo se registró, como ya se comentó, en las mujeres del segundo quintil (p<.05), disminuyendo los valores a partir del tercer quintil, sin que el resultado sea significativo. Es decir, a mayor ingreso, menor probabilidad de sufrir violencia económica. Sin embargo, debe hacerse notar que igualmente y sin ser significativo, el valor fue menor en el ingreso más bajo del primer quintil correspondiente a las mujeres que recibían salarios inferiores al mínimo. Ello nos plantea la interrogante sobre la dificultad de mostrar una relación inversamente proporcional entre los niveles de ingreso y la violencia económica. Una explicación posible podría ser que el ingreso de las mujeres generalmente se aplica para subsanar gastos de la casa y no los personales, por lo que en estos casos se exponen menos a las consecuencias de demandar al cónyuge el cumplimiento de su papel de proveedor (Misawa e Ixtacuy, 1996). En el caso de las mujeres con ingresos más bajos y menor escolaridad, que son las de mayor edad, es probable recurran al apoyo económico de familiares o a los institucionales (García, 2005) más que al de la pareja. Sin embargo, hace falta más investigación al respecto para dilucidarlo.

La asociación entre ingreso y violencia física muestra un patrón más complejo. El riesgo de sufrirla es menor en el primer quintil correspondiente a los ingresos más bajos, así como en los quintiles más altos, aunque la relación no es estadísticamente significativa. Sin embargo, los quintiles 2 y 3 obtuvieron los valores más altos con un nivel de significancia de 0.05 el primero y 0.01 el segundo. Tal resultado es similar a lo planteado por Castro et al. (2004) al comparar la violencia hacia las mujeres con trabajo remunerado y las que se dedican a las tareas domésticas, pero sugiere la necesidad de un análisis considerando además el nivel de ingresos.

La violencia sexual aparece asociada a los niveles de ingreso de los primeros dos quintiles. En el primero, la probabilidad es de 3.6 veces (p<.05) y en el segundo de 4.8 (p<.01). A partir del tercer quintil, los valores disminuyen pero la relación no fue estadísticamente significativa. Tal resultado podría sugerir que el ingreso de las mujeres les permite negociar bajo mejores condiciones los contratos implícitos sobre su sexualidad en las relaciones conyugales, aunque también mantiene la interrogante sobre la sensibilidad del instrumento para captar este tipo de información en las mujeres de mayores ingresos.

De números e interpretaciones. Reflexiones y propuestas

Los resultados descritos anteriormente muestran que la relación entre las dos variables explicativas –nivel de escolaridad y de ingreso– y las distintas formas de violencia, no tienen un patrón definido, particularmente en lo que se refiere a la primera con la violencia emocional y la económica. Sin embargo, el hecho de que exista reporte de violencia en los distintos niveles e–ducativos nos sugiere que el papel liberador que Freire (1996) atribuye a la educación poco se logra, probablemente porque en la práctica educativa no se estimula la capacidad crítica de los y las educandas. La educación formal nos dice Freire (1996: 15), implica "decisiones, rupturas, opciones, riesgos", competencias que permitirían a las mujeres aprender a negociar con autonomía sus relaciones conyugales y familiares.

En cuanto al ingreso, las cuatro formas de violencia son más altas entre las mujeres que trabajan fuera de su hogar. La hipótesis tentativa ofrecida por Castro et al. (2004:59) para los datos nacionales, es que las mujeres con ingreso económico pueden "ser percibidas por sus parejas como con mayor grado de autonomía". Tal situación se podría considerar como un factor de riesgo para que los varones recurran a la violencia a fin de lograr su sometimiento. Queda sin embargo al igual que en la escolaridad, abierta la discusión sobre el efecto diferencial observado entre las mujeres que reciben salarios por debajo del mínimo. Ellas mostraron menores probabilidades de riesgo que las de niveles de ingreso alto, con excepción de la violencia sexual, lo que nos lleva a reiterar la pregunta sobre las dificultades de tratar estos temas con mujeres de niveles de escolaridad y de ingreso altos sin considerar el contexto específico. Igualmente, cabe cuestionar la sensibilidad de la encuesta como instrumento para recabar información de carácter íntimo como lo es la vida sexual de las parejas conyugales.

Desde nuestra perspectiva las dificultades para encontrar las constantes asociadas al fenómeno de la violencia hacia la mujer tienen que ver con el paradigma vigente, cuya visión mecanicista del mundo y del cuerpo humano concibe la vida social en eterna lucha competitiva por la existencia. Esto es, varones y mujeres en confrontación pero obteniendo sólo el punto de vista de una de las integrantes de la díada. Se sostiene además sobre la creencia de que el sometimiento de la mujer al varón es consecuencia de una historia social basada en la naturaleza biológica que diferencia arbitrariamente dos sexos. Los fenómenos sociales podemos comprenderlos mejor si los consideramos en su complejidad, donde algunos de los viejos determinantes permanecen mientras otros se desvanecen ante la emergencia de nuevos. Por lo mismo, es conveniente documentar sus transformaciones desde diferentes perspectivas.

Para contribuir a la medición y comprensión del fenómeno que nos ocupa analizamos el tipo de situación que a ambos miembros de la pareja más afectó y la forma como las mujeres perciben la violencia. No debemos olvidar que estamos hablando de una situación relacional en la que para que exista la agresión, se requiere al menos la concurrencia de dos personas. Si bien la ENDIREH (2003) no incluyó la perspectiva de los varones, indirectamente lo obtuvo en voz de las mismas mujeres en algunos temas como las situaciones que les causan a ambos cónyuges más enojo y por ende podrían constituir un riesgo de violencia. Además, se preguntó sobre qué tanto les afectaba y qué importancia le daban a las mismas. Los resultados se muestran en el cuadro 3.

Un primer punto a destacar de los datos es que la mayoría de las mujeres señalaron como situación que más les enoja las adicciones de sus cónyuges, mientras en los varones es que las mujeres les recuerden sus obligaciones. El resultado concuerda con un estudio realizado por Román y Sotomayor (2007) con varones encarcelados por haber asesinado a sus cónyuges. Una constante en las entrevistas fue la presencia de alcohol y drogas en agresiones previas al asesinato y durante éste.

Otra situación de mayor enojo para los varones es que la mujer "no le obedezca" y en las mujeres que su cónyuge "no cumpla acuerdos". Si bien no podemos afirmar que ambas frases sean equivalentes conceptualmente, debe destacarse la ideología masculina sobre la obediencia generalmente asociada a la sumisión. Para la mujer, la molestia surge cuando el varón no cumple con algo que se enmarca en el contexto de "un acuerdo". Finalmente, encontramos otras dos situaciones que las mujeres reportaron entre las que más les enoja: que aún teniendo tiempo sus parejas no ayuden en tareas domésticas y que no lleguen o lleguen tarde al hogar. Ello nos muestra las dificultades hasta ahora encontradas para alcanzar una distribución equitativa en las responsabilidades del hogar.

En cuanto a los varones, encontramos entre las situaciones que más les enojan el rechazo de las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos y la forma como la mujer educa a los hijos e hijas. El tema de las relaciones sexuales en la pareja es un punto importante en tanto a través de la ENDIREH (2003) pocas mujeres reportaron sufrir este tipo de violencia. Sin embargo, fue una fuente de problemas reportada por los varones entrevistados en el estudio anteriormente citado de Román y Sotomayor (2007). En interacciones caracterizadas por la celotipia, la negativa de las mujeres a tener relaciones sexuales con sus cónyuges se convierte en el síntoma por excelencia para sospechar de la fidelidad de las mujeres, lo que pone en duda la virilidad de los varones y su poder sobre ellas. Sin embargo, como ya se mencionó, es probable que el instrumento utilizado no haya sido lo suficientemente sensible para identificar violencia sexual.

Al analizar cómo percibieron las mujeres las distintas formas de violencia reportadas, se encontró que tampoco existe una correspondencia entre las situaciones que más ocurren, las que más les afectan y las que consideran más graves. Por ejemplo, el que les dejen de hablar fue el comportamiento reportado por la mayoría (51.5%), así como el que más les afectaba (45.9%), pero fue calificado como sin importancia también por la mayoría (65.8%) de quienes dijeron sufrir esta forma de violencia emocional. Otro porcentaje alto se obtuvo en "que teniendo tiempo no ayude en labores del hogar" (39.2%), mismo que también fue señalado entre las tres primeras situaciones que provocaban enojo en las mujeres. Sin embargo, ocupó una posición inferior en las respuestas sobre los comportamientos violentos que más les afectaban (14.3%) y fue percibida sin importancia por 54.3%. Lo anterior nos lleva a considerar la pertinencia de incluir como un criterio más para estimar la prevalencia de la violencia no sólo la gravedad percibida por las mujeres, sino también el grado de afectación que ellas reporten y la relevancia que le atribuyan.

En síntesis, podemos decir que las personas, las parejas y las familias que resuelven con violencia sus diferencias no son ajenas a su contexto social o el desarrollo de una región. Igualmente, y sin que ello signifique cuestionar las bondades de la ENDIREH (2003), para la comprensión de un fenómeno de tipo relacional, obtener sólo un punto de vista da lugar a una visión sesgada de la problemática. Pese a las dificultades, la inversión de tiempo y esfuerzo para obtener la opinión del cónyuge permitiría identificar las situaciones de "riesgo fatal" (Ramírez, 2000).12

Finalmente, queremos señalar que sin eludir lo inevitable del surgimiento de conflictos inherentes a todo tipo de interacción entre las personas, alentamos la idea de que es posible aspirar a un encuentro solidario ente varones y mujeres que permita la negociación entre pares y no el sometimiento y el uso de la fuerza para lograrlo. Vale para ello reflexionar que en este planeta, de todas las especies que lo habitan, ninguna tiene tanto en común como el varón con la mujer y viceversa. Como científica social se puede incidir poco en variables estructurales asociadas con la violencia hacia las mujeres como el desempleo o la distribución inequitativa del ingreso. Sin embargo, sí podemos producir conocimiento y ponerlo a disposición de quienes elaboran políticas públicas de manera que puedan ser utilizados en el diseño e implementación de programas, para intervenir en las causas subyacentes e inmediatas del fenómeno que nos ocupa.

Bibliografía

Almada, I. (2000a) Historia regional de Sonora. Perfil socioeconómico. México, Limusa, CONALEP, SEP. [ Links ]

–––––––––– (2000b) "¿Para dónde va Sonora?" en Almada I. (comp.) Sonora 2000 a debate. Problemas, soluciones, riesgos y oportunidades. México, El Colegio de Sonora. [ Links ]

Alonso, P. (2008) "Diez años en la búsqueda de una vida sin violencia para las mujeres en Sonora" en Loustaunau M. (coord.) Golpe a golpe, beso a beso. Violencia de género en Sonora. México, INDESOL–PAIMEF, CIAD, ISM, pp. 133–166. [ Links ]

Ávila, H., Delgadillo J., Mochi, P., Serrano, J. y R. Uribe, (2005) Desarrollo regional y globalización en el análisis multidisciplinario. Ponencia, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, VIII Jornadas Multidisciplinarias, Cuernavaca, Mor. 7–11 de noviembre. [ Links ]

Beck, U. (1997) "La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva" en Ulrich, B., Giddens, A. y S. Lash, Modernización reflexiva, política, tradición y estética en el orden social moderno. Madrid, España, Alianza Editorial, pp. 13–77. [ Links ]

Belasteguigoitia, M. y A. Mingo (1999) Géneros prófugos. Feminismo y educación. México, Universidad Nacional Autónoma de México y Colegio de la Paz Vizcaínas, pp. 389. [ Links ]

Boisier, S. (2001) "Desarrollo local: ¿De qué estamos hablando?" en Madoery, O. y A. Vázquez (eds.) Transformaciones globales. Instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario, Argentina, Editorial Homo Sapiens. [ Links ]

Buvinic, M., Morrison, A. y M. Shifter (1999) "La violencia en las Américas: un marco de acción" en Morrison, A. y M. Loreto (eds.) El costo del silencio: violencia doméstica en las Américas. Washington, Banco Interamericano de Desarrollo. [ Links ]

Casique, I. (2004a) Poder y autonomía de la mujer mexicana. México, Serie Cuadernos del CRIM–UNAM, pp. 80. [ Links ]

–––––––––– (2004b) "Índices de empoderamiento femenino y su relación con la violencia de género" en Castro, R., Riquer, F. y M. Medina (coord) Violencia de género en la parejas mexicanas. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. México, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, pp. 75–107. [ Links ]

Castro, R. (2004) Violencia contra mujeres embarazadas. Tres estudios sociológicos. México, CRIM–UNAM, pp. 427 [ Links ]

Castro, R., Riquer, F. y M. Medina (coord.) (2004) Violencia de género en la parejas mexicanas. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. México, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, pp. 180. [ Links ]

Corsi, J. (2004) Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. México, Paidós. [ Links ]

–––––––––– (2002) Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención. Segunda ed., Argentina, Paidós. [ Links ]

De Vault, M. (1999) Liberating Methods: Feminism and Social Research. Philadelphia, Temple University, Press. [ Links ]

Fox, E. (1994) "La paradoja de la subjetividad científica" en Fried–Schnitman, D. Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos Aires, Argentina, Paidós, pp.143–173. [ Links ]

Freire, P. (1996) Política y educación. México, Editorial Siglo XXI, pp. 132. [ Links ]

García, M. (2005) ¿Cuánto cuesta la violencia contra las mujeres?. Ponencia presentada en 7ª. Reunión del Parlamento de Mujeres de México – Foro Regional en Michoacán. (en Línea), disponible en: http://www.presupuestoygenero.net/unfpa2/documentos/garcia.doc (Accesado el día 3 de marzo de 2006). [ Links ]

Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Standford, California, Standford University Press. [ Links ]

Giroux, H. (1999) "Modernismo, posmodernismo y feminismo. Pensar de nuevo las fronteras del discurso educativo" en Belasteguigoitia, M. y A. Mingo Géneros prófugos. Feminismo y educación. México, Universidad Nacional Autónoma de México y Colegio de la Paz Vizcaínas, pp. 135–188. [ Links ]

Gobierno del Estado de Sonora. Secretaría de Economía (2008) Sonora de nuevo por arriba de la media nacional en el pib (En línea), disponible en: http://www.economiasonora.gob.mx (Accesado el día 26 de junio 2008). [ Links ]

González, G. (1998) "El deber, el hacer, el deseo en una experiencia de ser mujer" en Revista Estudios Sociales. Revista de Investigación del Noroeste. CIAD, El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, 9(16). [ Links ]

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2000) Censo General de Población y Vivienda. México. [ Links ]

–––––––––– (2001) Mujeres y hombres en México. México. [ Links ]

–––––––––– (2004) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. ENDIREH. México, pp. 147. [ Links ]

INEE. Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2006) La calidad de la educación básica en México (En línea), disponible en: http://www.sep.gob.mx (Accesado el día 3 de junio de 2008). [ Links ]

Instituto Sonorense de la Mujer–Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (2002) Las mujeres en Sonora. México, pp. 192. [ Links ]

Johnson, K. y S. Kishor (2004) Profiling Domestic Violence: A Multi–Country Study. Columbia, MD, ORC Macro. [ Links ]

Johnson, P. y M. Leone (2005) "The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence. Findings from the National Violence Against Women Survey" en Journal of Family Issues. 26(3): 322–349. [ Links ]

Lamas, M. (2003) El Género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, Editorial Porrúa, pp. 9–19. [ Links ]

Lennie, J., Hatcher, C. y W. Morgan (2003) "Feminist Discourses of (Dis)empowerment in an Action Research Project Involving Rural Women and Communication Technologies" en Action Research. 1(1): 57–80. [ Links ]

Londoño, J., Gaviria, A. y R. Guerrero (2000) Asalto al desarrollo: violencia en América Latina. Washington, Banco Interamericano de Desarrollo. [ Links ]

Maffesoli, M. (1977) La lógica de la dominación. Barcelona, Rigsa. [ Links ]

–––––––––– (2004) "Juventud: el tiempo de las tribus y el sentido nómada de la existencia" en Jóvenes. Revista de Estudios sobre Juventud. 8(20):28–41. [ Links ]

McFarlane, J. (2005) "Violencia contra mujeres embarazadas: lo que sabemos y lo que necesitamos saber". Ponencia presentada en el Seminario Cultura y Violencia de Género. CRIM–UNAM, Cuernavaca, Mor., noviembre 10. [ Links ]

Misawa, T. y O. Ixtacuy (1996) "Empleo materno y nutrición infantil; trabajadoras de las empacadoras plataneras en Chiapas" en Stern, C. (coord.) El papel del trabajo materno en la salud infantil. Contribuciones al debate desde las ciencias sociales. México, The Population Council–El Colegio de México, pp. 293–319. [ Links ]

Morin, E. (1994) "La noción de sujeto" en D. Fried–Schnitman. Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos Aires, Paidós, pp. 67–85. [ Links ]

–––––––––– (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Francia, UNESCO, pp. 128. [ Links ]

Organización de las Naciones Unidas (1995) An Agenda for Development. Reporte del Secretario General A/49/665, noviembre. [ Links ]

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2006) PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World (En Línea), disponible en: http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html (Accesado el día 27 de junio de 2006). [ Links ]

Plataforma de Acción de Beijing (1995) Cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Párrafo 69. (En Línea). Disponible en: http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/beijing+5.htm (Accesado el día 3 de marzo de 2006). [ Links ]

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (1997) Violencia sexual e intrafamiliar. Modelos de atención. México, pp. 141. [ Links ]

Ponce, P. (2005) "Ser mujer en la costa veracruzana" en Muñón, E. (coord.) Género y educación. México, El Colegio de la Frontera Sur–Consejo Estatal de Población, pp. 13–37. [ Links ]

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1990) Reporte de desarrollo humano. Concepto y medida de desarrollo humano. (En línea). Disponible en: http://hdr.undp.org/reports/global/1990/sp (Accesado el día 10 de enero de 2006). [ Links ]

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004) Reporte de desarrollo humano. Libertad cultural en el mundo diverso de hoy. (En línea). Disponible en: http://hdr.undp.org/2004/espanol (Accesado el día 10 de enero de 2006). [ Links ]

Ramírez, A. (2000) Violencia masculina en el hogar. Alternativas y soluciones. México, Editorial Pax, pp. 189. [ Links ]

Ramos, M. et al. (2001) "Violencia sexual y problemas asociados en una muestra de usuarias de un centro de salud" en Salud Pública de México. 43:3, 182–191. [ Links ]

Rivera L., et al. (2004) "Prevalence and Determinants of Male Partner Violence Against Mexican Women: A Population–Based Study" en Salud Pública de México. 46(2): 113–122. [ Links ]

Román, R. (2003) Juventud sonorense: entre el mito de los agrotitanes y los nuevos paradigmas. México, Instituto Mexicano de la Juventud. [ Links ]

Román, R. y Z. Sotomayor (2007) Masculinidad y violencia homicida. México, Plaza y Valdés–Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo, Sonora. [ Links ]

Sen, A. (2000) Desarrollo y libertad. Barcelona, Planeta. [ Links ]

Sluzki, C. (1994) "Violencia familiar y violencia política. Implicaciones terapéuticas de un modelo general" en Fried–Schnitman, D. Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos Aires, Paidós, pp. 351–370. [ Links ]

Stern, C. (1996) El papel del trabajo materno en la salud infantil. Contribuciones al debate desde las ciencias sociales. México, The Population Council–El Colegio de México, pp. 419. [ Links ]

Tarrés, M. (1992) "La identidad femenina: crisis y construcción" en Tarrés, M. (comp.) La voluntad de ser. México, El Colegio de México, pp. 312. [ Links ]

Vega, G. (2005) "Estrategias del Banco Interamericano de Desarrollo en violencia de género" Ponencia presentada en la reunión de expert@ s: Alternativas de atención en el sector salud a mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Organización Panamericana de la Salud, Washington, agosto 2–4. [ Links ]

1 Un ejemplo puede ser la conclusión, a primera mano, de que si la educación de las hijas e hijos es tarea femenina, las mujeres somos responsables de la perpetuación de los roles desiguales para varones y mujeres, confundiendo los efectos con las causas.

2 La promoción de los "refugios" para mujeres maltratadas y sus hijos e hijas es un ejemplo de cómo la misma política que las protege, las margina de sus hogares.

3 Las políticas y programas de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres se han centrado en el ámbito de lo familiar como espacio donde mayormente son maltratadas, sin consideración de otros espacios de igual o mayor riesgo. Además, han sido diseñadas con poca participación de las mujeres afectadas.

4 La socióloga Margaret L. De Vault (1999) afirma que es con cuidado (care) y con empatía (caring) como un feminismo académico puede contribuir a la investigación empírica. Si bien tal posición puede ser discutible, es una alternativa humanista con la que nos identificamos.

5 En 1995, la Organización de Naciones Unidas publicó el informe "An Agenda for Development" en el que se definen cinco dimensiones del desarrollo más allá de las dimensiones economicistas que habían venido manejándose: la paz como el fundamento de las sociedades, la economía como progreso, la sustentabilidad y la democracia y la buena gobernanza. Igualmente, el Reporte de Desarrollo Humano de 2004 llevó como tema "Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy".

6 Para Morin (1994), el concepto de "posmodernismo" no es el que mejor describe a las corrientes de pensamiento que surgen como alternativa a la hegemonía de las teorías sustentadas en una visión positivista. Sin embargo, y al margen de ese debate, utilizaremos el concepto por considerar que es el más reconocido para ubicar a estos autores.

7 El principio de interconectividad plantea la dependencia del uno y del otro hasta el punto tal que hace que si la interconexión de un fenómeno se cambia, el fenómeno mismo se convierte en otra cosa (Morin, 1999).

8 La delimitación espacial tiene consecuencias sobre la interpretación legal, ya que la agresión puede darse en lugares distintos al hogar, lo que dificulta a los jueces calificar el delito como "violencia intrafamiliar".

9 En 1995, la Asociación Mexicana contra la Violencia hacía las Mujeres, A. C. (COVAC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realizaron una encuesta de opinión pública sobre la incidencia de la violencia en la familia, pero su cobertura fue limitada. En 1998 se realizó la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSARE) que incluyó algunos reactivos sobre violencia hacia las mujeres. La base muestral fueron usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 1999, INEGI realizó una encuesta sobre violencia intrafamiliar en el Distrito Federal (ENVIF) y Rivera et al. (2004) levantaron una encuesta en los hogares con mujeres del área de Cuernavaca, Morelos. Finalmente, en el 2003 se realizó la Encuesta Nacional de Salud (ENSAR) que incluyó reactivos sobre violencia intrafamiliar, así como la Encuesta Nacional sobre Violencia hacia las mujeres (ENVIM) con usuarias del IMSS.

10 Actualmente el campo sonorense atraviesa por problemas graves debido a la sequía, los precios inestables de los productos y las dificultades para venderlos al principal comprador, los Estados Unidos de América. Un ejemplo es el veto que en junio de 2008 pusieron al tomate mexicano justificado por la supuesta contaminación con salmonela.

11 Los criterios para estimar la prevalencia fueron los establecidos por Castro et al. (2004). 262.

12 El riesgo fatal, Ramírez (2000: 89) lo define como el momento en que el varón decide escalar su violencia hacia la mujer y por lo mismo es el punto clave de los programas de prevención.