Antecedentes

La migración de retorno es uno de los fenómenos de la migración que ha cobrado una importante relevancia en los principales países expulsores de migrantes en el mundo como India, México, Rusia, China, Bangladesh y Siria; principalmente, desde la crisis financiera mundial del 2008. En México, entre 2009 y 2016 fueron retornados 1.4 millones y removidos 2.2 millones de mexicanos desde Estados Unidos de América (EUA); en 2017, aumentaron exponencialmente las deportaciones de mexicanos con estancias largas en EUA respecto al año anterior, pasando de 24 a 39 % del total de los eventos contabilizados para cada año; el estado de Puebla es una de las principales entidades de origen de los mexicanos repatriados por las autoridades migratorias con 8,355 casos en el 2017, convirtiendo a este estado en un punto de recepción muy importante para México; se calcula que, entre el 2010 y 2015, el número de migrantes retornados viviendo en el estado de Puebla asciende a 23,045. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Consejo Nacional de Población (BBVA y CONAPO, 2018).

La migración de retorno, según King (2000), es la etapa donde la persona migrante regresa a su país de origen después de haber pasado un periodo significativo en otro; para Parella, Petrof y Serradell (2014), es una acción constante que se hace presente en el ciclo migratorio sin considerar alguna distinción entre origen y destino y sin considerar si el regreso fue voluntario o involuntario o si se tuvo éxito o fracaso. En este sentido, el retorno corresponde a la acción de las personas al regresar a su país o lugar de origen después de un periodo significativo en otro país o región, el cual corresponde a la última fase del proceso migratorio cuando no se genera una nueva acción de desplazamiento.

El fenómeno social de la migración de retorno, anteriormente descrito, está caracterizado por diferentes factores que incitan al regreso; los mencionan Cataño y Morales (2014), son personales, familiares y sociales. Aunado a lo anterior, las nuevas políticas públicas que ha venido implementando el gobierno de EUA podrían anexarse a los factores antes mencionados, siendo ésta una de las principales causas que ha generado en los últimos años el retorno de gran número de migrantes a México (BBVA y CONAPO, 2015).

Los detonadores del retorno de migrantes, mencionados en el párrafo anterior, traen consigo circunstancias personales, familiares, sociales, económicas y políticas que influyen en la decisión propia o ajena del emigrante de regresar a su lugar y país de origen; como resultado se generan diferentes tipos y formas de retorno.

En este contexto, las causas de tipo personal, familiar, social y político generan diferentes experiencias y, como resultado, se generan diferentes expresiones y tipos de retorno; en este sentido, Parella et al. (2014) identifican diferentes tipos de retorno como el temporal, el transgeneracional, el forzado, de fracaso y el programado de carácter oficial. Por otro lado, (Pew Research Center [PEW], 2015) establece cuatro formas diferentes de retorno: el retorno voluntario; el retorno obligado por razones personales; el retorno obligado por variables estructurales; y el retorno forzado.

Con base en este contexto migratorio, diversas investigaciones en el mundo identifican como importante analizar y relacionar al migrante retornado internacional con el desarrollo económico local, la innovación y su influencia en la creación de empresas en su lugar de origen (Alarcón y Ordóñez, 2015; Newland y Tanaka, 2010). Se identifica a los migrantes retornados como personas que han adquirido y transferido habilidades durante su proceso o experiencia migratoria, que aprovechan estos nuevos conocimientos para crear negocios (Hagan y Wassink, 2016).

En América Latina, Tovar et al. (2018), analizan en Colombia los diversos factores asociados al hecho de que una persona que retorna a su país se convierta en emprendedor, identificando que tener modelos de referencia, percibir que se tienen las capacidades y habilidades para emprender, tener educación superior y contar con ahorros modifican la probabilidad de ser emprendedor. En Loja, Ecuador, Alarcón y Ordoñez (2015) estudiaron los factores relacionados con la decisión de realizar emprendimientos; identificando las variables que influyen de forma alentadora (positiva) y desalentadora (negativa) en el emprendimiento después de retornar; las positivas son la experiencia emprendedora durante la migración y el regreso por motivos voluntarios y las negativas corresponden a la formación universitaria y el trabajo en la administración pública antes del proceso migratorio. En relación con lo anterior, se observa como la formación universitaria en el migrante retornado puede influir en la decisión de emprender de forma positiva o negativa dependiendo del contexto.

En África, Batista et al. (2014) exploran cómo los retornados contribuyen a la creación de nuevos negocios en Mozambique; identificando una subestimación de los efectos del retorno. En Marruecos, se analizó la relación entre la migración internacional y el emprendimiento donde se obtuvieron dos hallazgos relevantes: el primero corresponde a la identificación de factores importantes para el emprendimiento, los cuales fueron los ahorros acumulados en el exterior, las razones para el retorno y la frecuencia de visitas al hogar en el extranjero; el segundo, considerado el de mayor importancia en el documento, corresponde a la experiencia laboral adquirida en el país destino, considerado como el predictor más importante a la actividad empresarial por encima del ahorro entre los migrantes de retorno entrevistados (Hamdouch y Wahba, 2015).

En esta misma entidad geográfica de Marruecos, Dokou et al. (2018) analizan la experiencia migratoria como potencialidad del empresario migrante que regresa en comparación con el empresario marroquí, evidenciando que el potencial del empresario migrante que regresa es más alto que el del empresario local. Por otro lado, Sabar y Pagis (2015) analizan a migrantes laborales del África durante su experiencia migratoria en Israel y en su lugar de origen, identificando que los migrantes africanos se desenvuelven en trabajos de baja categoría en Israel y muy pocos adquieren formación profesional; pero en su mayoría utilizan a Israel como un espacio informal para la mejora de un espíritu empresarial.

En Europa, específicamente, en Silesia (Polonia) analizan de forma empírica factores individuales y de la experiencia migratoria que influyen en la probabilidad de utilizar y aplicar el capital humano de los retornados de forma óptima, empleando un conjunto original de datos sobre una muestra representativa (Coniglio y Brzozowski, 2018).

La literatura antes mencionada, se centra en los beneficios que los migrantes retornados ofrecen a su país de origen en términos de espíritu empresarial, acumulación de capital humano y financiero (Coniglio y Brzozowski, 2018). Reconoce la importancia de estos individuos en el desarrollo económico en sus lugares de origen, principalmente, por su experiencia migratoria adquirida durante su proceso migratorio. Durante la experiencia migratoria mencionada, autores como Dokou et al. (2018), Sabar y Pagis (2015), Hamdouch y Wahba (2015), Hagan y Wassink (2016), Batista et al. (2014) identifican características o variables que determinan un comportamiento emprendedor por parte de estas personas. En la literatura existente sobre la actividad emprendedora en el migrante retornado, no se encuentran investigaciones que analicen, específicamente, la intención emprendedora mediante modelos de predicción de comportamientos.

En este tenor, la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Ajzen (1991) ha sido utilizada para comprender, modificar o incentivar la intención emprendedora, considerando a la intención y al comportamiento emprendedor como únicos y muy difíciles de generar. Por lo anterior, es necesario observar y analizar este tipo de comportamiento emprendedor para obtener evidencia empírica que permita generar diversas estrategias que potencialicen la intención emprendedora (véase figura 1).

Esta teoría señala que el comportamiento del individuo se encuentra determinada por sus intenciones; esta intención, que antecede al comportamiento, está influenciada por tres elementos: la actitud hacia la conducta, la norma subjetiva y el control percibido.

La actitud hacia la conducta es una autoevaluación que puede ser positiva o negativa por parte del individuo para llevar a cabo una conducta, esta fase relaciona los intereses individuales con los resultados esperados de dicha conducta; lo anterior genera una probabilidad subjetiva de que el comportamiento que se adopte producirá el resultado esperado. La norma subjetiva se refiere a las expectativas de comportamiento percibidas por individuos o grupos referentes importantes como la familia, amigos y están en función de la población y el contexto que rodea al sujeto de estudio (Ajzen, 2006). El control percibido es una fase compuesta por las creencias de control, las cuales se refieren a la presencia percibida de factores que pueden facilitar o impedir el desempeño de un comportamiento (Ajzen, 2010).

Diversas investigaciones en el mundo han utilizado la TCP con el objetivo de conocer la intención emprendedora y cómo otros factores pudieran favorecer esta intención, especialmente en estudiantes universitarios y empresarios (Laguía et al., 2019; Padilla, 2019, Rajh et al., 2018; Sevkusic et al., 2018).

Lo anterior manifiesta la importancia de analizar la intención emprendedora desde diferentes enfoques, agregando diferentes variables que puedan ayudar a generar un comportamiento emprendedor que se pueda materializar en unidades productivas o autoempleo. Sin embargo, el migrante retornado, cuyas características potenciales lo ubican como un posible emprendedor portador de capital humano y financiero (Hagan y Wassink, 2016), no ha sido analizado bajo el encuadre de la TCP para conocer cómo se gesta su intención emprendedora y cómo los Factores Migratorios (FM) pueden influir en esta intención.

Como resultado de lo anterior, esta investigación tiene el objetivo de analizar por medio de la TCP la influencia de los FM (La duración de la estancia en el país destino, El tipo de retorno, El ahorro y Las remesas) en la Actitud Hacia la Conducta, la Norma Subjetiva, en el Control de Comportamiento Percibido y en la Intención Emprendedora de los migrantes retornados en el estado de Puebla, México.

Metodología

La información analizada, en esta investigación, proviene de migrantes retornados, quienes después de una estancia mayor a un año en EUA regresan a México y se establecen en el estado de Puebla, México.

La muestra se calculó considerando el número de migrantes retornados en el periodo del 2010-2015 que viven en el estado de Puebla, la cual corresponde a 23,045 personas (BBVA y CONAPO, 2018). Para el cálculo anterior, se consideró un 95 % de nivel de confianza y un 5 % de margen de error, teniendo como resultado una muestra de 378; el muestreo fue desarrollado mediante un método equiprobabilístico. Los sujetos de estudio se encuentran establecidos en los tres principales municipios emisores de migrantes del estado de Puebla: 1) Izúcar de Matamoros, 2) Huaquechula y 3) San Pedro Cholula. Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018).

Para el desarrollo de esta investigación se necesitó medir la intención emprendedora y los tres componentes de la TCP correspondientes a 1) Actitud hacia la conducta; 2) Norma subjetiva; y 3) Control de comportamiento percibido. Al modelo de la TCP, le agregamos una variable que llamamos Factores Migratorios (variables latentes), las cuales ayudarán a analizar la influencia de 1) La duración de la estancia en el país destino; 2) Tipo de retorno; 3) El ahorro; y 4) Las remesas (variables observadas), en la intención emprendedora de los migrantes retornados en Puebla, México (véase figura 1). Estas variables mencionadas se describen a continuación:

Actitud Hacia la Conducta (AHC): en esta variable el individuo tiene una valoración personal sobre su condición de convertirse en empresario. Para medir este componente, se emplea un grupo de cinco ítems sobre lo que supondría para la persona ser emprendedora.

La Norma Subjetiva (NS): mide la presión social percibida para llevar a cabo actividades empresariales (Ajzen, 1991). Este apartado consta de un grupo de tres ítems sobre la opinión de referentes importantes para el sujeto de estudio.

Control del Comportamiento Percibido (CCP): es la percepción del sujeto sobre la facilidad o dificultad para convertirse en empresario. Este apartado está constituido por seis ítems.

Intención Emprendedora (IE): para medir esta intención, se utiliza una escala de seis ítems en los que se valoran diferentes afirmaciones sobre la creación de una empresa.

Factores Migratorios (FM): están constituidos por un grupo de preguntas relacionadas con la experiencia migratoria que consideran la duración de la estancia en el país destino, el tipo de retorno, el ahorro y las remesas.

Se utilizó como base el Cuestionario de Intención Emprendedora de Liñán y Chen (2009), el cual ha sido validado por Laguía et al. (2017) en estudiantes universitarios de Colombia. A este cuestionario se le agregó una sección de preguntas relacionadas con los FM para la medición de su influencia en los factores de la TCP. Finalmente, el cuestionario estuvo constituido por 30 preguntas cerradas con escala de Likert del uno al siete, donde uno representa fuerte desacuerdo y el siete acuerdo total; también fueron utilizadas preguntas de opción múltiple. Este cuestionario se sometió a una evaluación de contenido con expertos en los temas de emprendimiento y migración; además, se realizó una prueba piloto con los sujetos de estudio para verificar su confiabilidad.

La aplicación del cuestionario fue durante el segundo cuatrimestre del año 2019, fue de forma personal, cara a cara con el migrante retornado en los principales municipios emisores de migrantes del estado de Puebla: 1) Izúcar de Matamoros, 2) Huaquechula y 3) San Pedro Cholula (OIM, 2018), acudiendo a los lugares de mayor concurrencia de personas como iglesias y mercados; por medio de una técnica de bola de nieve se pudo tener acceso a la cantidad de sujetos de estudio determinada por la muestra, teniendo un número mayor de respuesta en la aplicación de cuestionarios en Izúcar de Matamoros, seguido de Huaquechula y con menor respuesta en San Pedro Cholula (véase tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra

| Municipio | Izúcar de Matamoros | Huaquechula | San Pedro Cholula | Total |

| Número de Personas | 203 | 127 | 48 | 378 |

| Genero | ||||

| Mujeres | 17.20 % | 15.87 % | 4.76 % | 37.83% |

| Hombres | 35.51 % | 17.72 % | 7.94 % | 61.17% |

| Total | 100 % | |||

| Nivel Educativo | ||||

| Ninguno | 2.91 % | 0.79 % | 0 | 3.70 % |

| Primaria | 12.17 % | 4.23 % | 2.65 % | 19.05% |

| Secundaria | 10.58 % | 13.23 % | 5.56 % | 29.37% |

| Preparatoria | 14.81 % | 11.38 % | 2.48 % | 28.67% |

| Profesional | 13.23 % | 3.97 % | 2.41 % | 19.61% |

| Total | 100 % | |||

| Estado civil | ||||

| Soltero | 10.32 % | 8.99 % | 3.17 % | 22.48% |

| Casado | 29.37 % | 14.29 % | 5.82 % | 49.48% |

| Unión Libre | 8.99 % | 7.14 % | 2.91 % | 19.04% |

| Viudo | 5.03 % | 3.17 % | 0.79 % | 8.99% |

| Total | 100 % | |||

| Edad | Moda - 56 |

Para el cumplimiento de nuestro objetivo que es analizar por medio de la TCP la influencia de los FM (La duración de la estancia en el país destino; El tipo de retorno; El ahorro; y Las remesas) en la AHC, la NS, en el CCP y en la IE de los migrantes retornados en el estado de Puebla, México. Se utiliza el Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE), que ayudará a establecer y dimensionar la relación causal de los FM en los factores de la TCP.

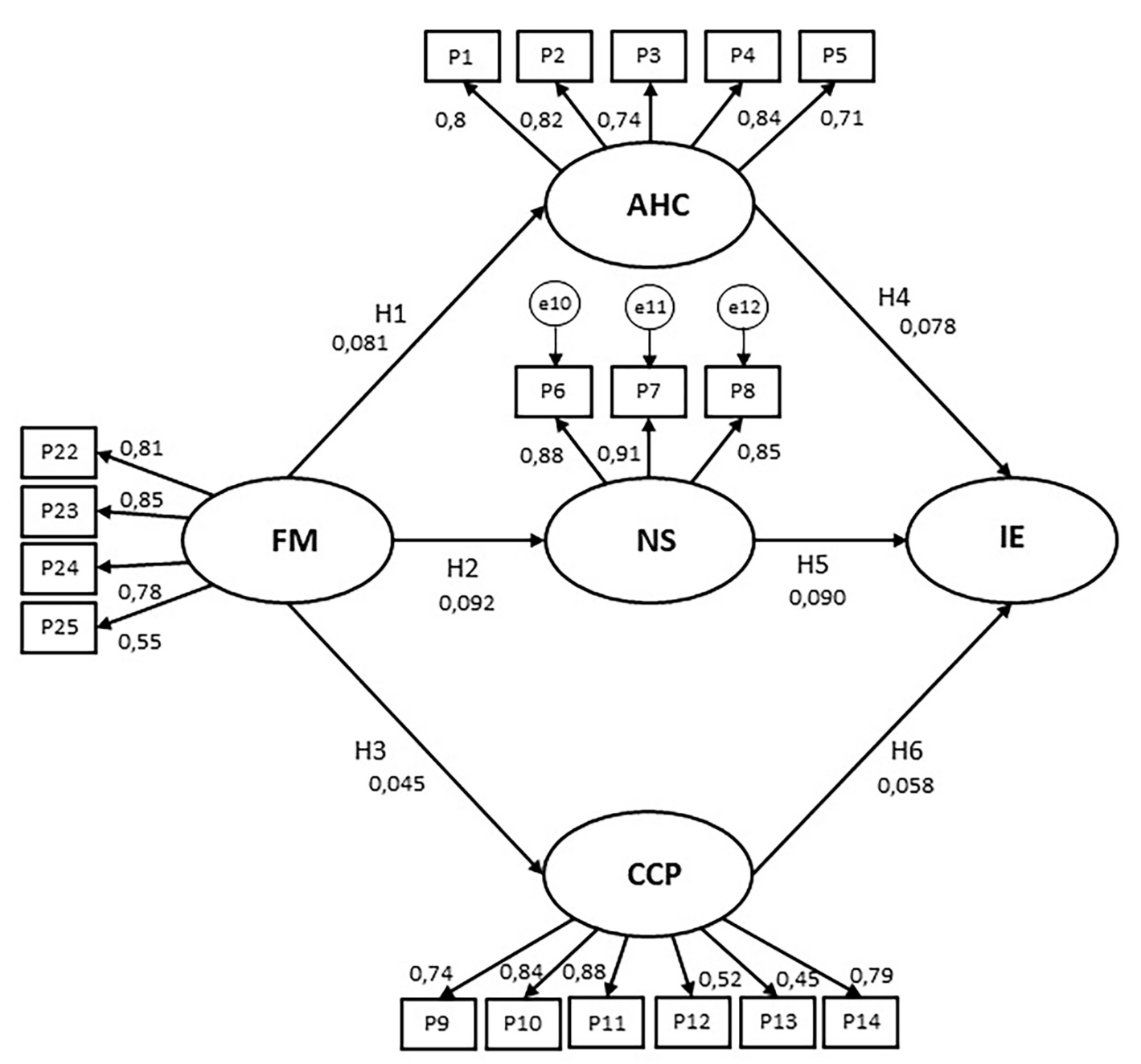

En la figura 2, se presenta el modelo causal propuesto para esta investigación, el cual muestra las variables latentes y las variables observadas. Además, se indican las relaciones entre constructos que verifican el impacto que pudieran tener los FM en los factores del modelo de la TCP y éstos a su vez en la IE. Para este análisis se establecen las siguientes hipótesis:

H1: Los FM tienen una relación con la AHC que impacta en la IE.

H2: Los FM tienen una relación con la NS que impacta en la IE.

H3: Los FM tienen una relación con el CCP que impacta en la IE.

H4: Existe una relación directa con la AHC que impacta en la IE.

H5: Existe una relación directa con la NS que impacta en la IE.

H6: Existe una relación directa con el CCP que impacta en la IE.

Se llevó a cabo un análisis factorial con el método de máxima verosimilitud para la selección de los ítems que se utilizaron como indicadores proxi de cada variable latente; lo anterior, con el propósito de reducir y resumir datos. Además, se identificaron los factores que explican las correlaciones entre variables como lo expone Raykou y Widaman (1995). El cuestionario utilizado estuvo constituido por un total de 30 preguntas, de las cuales 25 están relacionadas con las cinco variables latentes. Este trabajo de investigación utilizó el análisis factorial exploratorio y confirmatorio para conocer la relación y la influencia entre las variables analizadas.

Resultados

Los sujetos de estudio analizados en las tres localidades del estado de Puebla, en su mayoría son hombres con una representación del 61.17 %; el nivel de estudio de la muestra analizada en su mayoría se ubica en secundaria y preparatoria; generalmente son casados o con pareja y regresan a sus hogares a la edad de 56 años en promedio (véase tabla 1).

Posterior al análisis factorial y confirmatorio utilizado para seleccionar los proxis y las variables latentes, se consideró aceptar aquellos ítems cuyo peso estadístico en el análisis factorial sea mayor o igual a 0.7; para la selección de los factores se consideró que el valor propio fuera mayor a 1. En resumen, se obtuvieron cinco factores con 24 indicadores, los cuales están representados en el modelo estructural en la figura 2; por otra parte, el resumen estadístico se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos, ajuste y cargas factoriales

| Variable Latente | Símbolo de la Proxi | Desviación estándar | Carga Factorial | Alfa de Cronbach |

| FM | P22 | 2.22 | 0.81 | 0.80 |

| P23 | 2.17 | 0.85 | ||

| P24 | 2.30 | 0.78 | ||

| P25 | 1.48 | 0.55 | ||

| AHC | P1 | 2.53 | 0.8 | 0.85 |

| P2 | 2.42 | 0.82 | ||

| P3 | 2.61 | 0.74 | ||

| P4 | 3.06 | 0.84 | ||

| P5 | 2.78 | 0.71 | ||

| NS | P6 | 2.94 | 0.88 | 0.89 |

| P7 | 2.53 | 0.91 | ||

| P8 | 2.42 | 0.85 | ||

| CCP | P9 | 2.61 | 0.74 | 0.81 |

| P10 | 3.06 | 0.84 | ||

| P11 | 3.12 | 0.88 | ||

| P12 | 2.22 | 0.52 | ||

| P13 | 2.17 | 0.45 | ||

| P14 | 3.19 | 0.79 | ||

| IE | P15 | 3.25 | 0.71 | 0.87 |

| P16 | 2.53 | 0.8 | ||

| P17 | 2.42 | 0.82 | ||

| P18 | 2.61 | 0.74 | ||

| P19 | 3.06 | 0.84 | ||

| P20 | 2.17 | 0.85 |

En la tabla 2, observamos las cargas factoriales de la mayoría de las variables proxis, superando el criterio de 0.7 planteado por Raykou y Widaman (1995), este parámetro es establecido con el propósito de eliminar al máximo la colinealidad entre las variables propuestas en el modelo. En este sentido, observamos que la carga factorial de la P25 perteneciente a la variable latente de FM y la P12 y P13 vinculada con la variable latente CCP es menor a 0.7. Sin embargo, para estos casos se observa que el Alfa de Cronbach es mayor a 0.80 con lo que se puede verificar que tanto la escala como las variables proxys son adecuadas. Para el resto de las variables observadas se obtiene un Alfa de Cronbach con un buen ajuste.

Se analizaron las hipótesis planteadas en esta investigación, considerando los valores de cargas factoriales de las 24 variables proxis para determinar si se aceptan o se rechazan. En relación con el estadístico descriptivo, la desviación estándar muestra un comportamiento favorable para el modelo. Los índices que se utilizaron para el ajuste del modelo estructural se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Índices de ajuste del modelo estructural

| Índice de ajuste | Valor |

|---|---|

| Chi-cuadrado, P value | 0.08302 |

| Índice no normalizado de ajuste o Tucker de Lewis | 0.92 |

| Índice de validación cruzada esperada (ECVI) | 0.81 |

| Índice de bondad de ajuste GFI | 0.89 |

| Error de aproximación cuadrático medio (RMSEA) | 0.037 |

Los valores que se presentan en esta tabla indican que el modelo se ajusta aceptablemente considerando que el valor P-value en el modelo general es de 0.08302, considerando el parámetro de ajuste mayor o igual a 0.05 para este valor, por lo que P value se considera aceptable; en relación con el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RAMSEA) es igual a 0.037, siendo este valor aceptable porque resulta menor al parámetro establecido (menor o igual 0.05). El resto de los índices se encuentran en los rangos aceptables por lo cual el modelo muestra un buen ajuste.

Considerando el valor P en el modelo planteado, el cual corresponde a 0.08302 y el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA) 0.038 (véase tabla 3), y siendo que el primero debe ser ≥ 0.05 y el segundo ≤ 0.05 se establece que las relaciones entre los constructos y las hipótesis tienen significancia. Bajo estos parámetros, se procede al análisis de las hipótesis previamente planteadas.

La figura 3 muestra los valores del modelo final, considerando que P-value es la probabilidad de obtener un resultado que suponga que la hipótesis sea cierta. Para rechazar alguna hipótesis se tiene que asociar el resultado observado con el valor p; por lo tanto, el valor p oscila entre 0 y 1 por lo que los valores altos no rechazan la hipótesis. Se establece que las relaciones entre los constructos tienen significancia cuando el valor es > 0.05 (valor mínimo recomendado).

Comenzando con la hipótesis 1, observamos que los FM tienen un efecto significativo de 0.081 sobre la AHC; además, se identifica un impacto de la AHC de 0.078 en la IE, por lo que no se rechaza la hipótesis. En la hipótesis 2, identificamos que los FM obtienen un valor de 0.092 de efecto sobre la NS; además, obtiene un 0.090 de impacto de la NS sobre la IE, razón por la cual esta hipótesis no se rechaza. Continuando con la hipótesis 3, encontramos que los FM obtienen un efecto de 0.045 sobre la CCP; además, obtiene un 0.058 de impacto de la CCP sobre la IE, razón por la cual esta hipótesis se rechaza, por obtener una significancia por abajo del límite establecido en el párrafo anterior. En relación con la hipótesis 4, identificamos un efecto significativo de los AHC con un valor de 0.078 que impacta positivamente en la IE, por lo que no se rechaza la hipótesis. Continuando con la hipótesis 5, se observa una relación positiva de la NS con un valor de 0.090 que impacta positivamente en la IE, por lo que no se rechaza la hipótesis. Finalmente, la hipótesis 6 obtiene un valor de 0.058 que denota una relación positiva del CCP que impacta de forma positiva en la IE, razón por la cual esta hipótesis no se rechaza (véase figura 3).

En el grupo de variables observadas de los FM, el tipo de retorno (P22) y los años de experiencia migratoria en el país destino (P23) son las variables que mejor explican los FM con un valor estimado de 0.85 y 0.81 respectivamente. Lo anterior, coincide con lo planteado por Alarcón y Ordoñez (2015) cuando identifican que la experiencia migratoria y el regreso voluntario influyen de forma positiva en la decisión de emprender. En este mismo sentido, Hamdouch y Wahba (2015) consideran a la experiencia laboral adquirida en el país destino como el predictor más importante en la actividad empresarial; además, es considerada como potencializador o mejorador del espíritu empresarial el migrante retornado (Dokou et al., 2018; Sabar y Pagis, 2015). Esta investigación revela que el tipo de retorno es una variable que mejor explica los FM por encima de la experiencia laboral.

En relación con los FM y su influencia en los constructos de la TCP, observamos, en primer lugar, que los FM influyen con mayor fuerza en el constructo de la NS con un valor de 0.092, indicando que las expectativas de comportamiento percibidas por individuos o grupos referentes importantes, como la familia y amigos, están en función de la población y el contexto que rodean al sujeto de estudio (Ajzen, 2006). En el caso del migrante retornado de Puebla, México, la presión social percibida que generan los referentes importantes hacia estas personas es positiva. Al mismo tiempo, la NS influye con 0.090 en la IE de los migrantes retornados, siendo el constructo que impacta con un valor más alto por encima de AHC y el CCP; este resultado es diferente a los contenidos en estudios sobre intención emprendedora en estudiantes universitarios, aplicando la TCP, donde la NS es el factor que influye con menor impacto en la IE (Pejic et al., 2018; Laguía et al., 2017). Sin embargo, la NS en otros contextos geográficos obtiene valores por encima de otros constructos de la TCP (Muhammad et al., 2019, Gorgievski et al., 2018), evidenciando que el contexto sociocultural es único y dinámico. Por lo tanto, puede variar significativamente y tener un papel muy importante en la intención emprendedora.

En segundo lugar, los FM influyen con menor intensidad en la AHC con un valor de 0.081, denotando que la experiencia migratoria, el tipo de retorno, el ahorro y las remesas generadas por el migrante retornado influyen de forma positiva en la autoevaluación del migrante retornado sobre adoptar un comportamiento emprendedor, el cual puede ser positivo o negativo, considerando la probabilidad subjetiva de que el comportamiento que se adopte producirá el resultado esperado (Ajzen, 2006). La AHC es el segundo constructo que influye de forma positiva en la IE con un valor de 0.078 donde las variables P4 y P2 correspondientes a ser empresario trae grandes satisfacciones y el ser empresario es atractivo para los migrantes retornados respectivamente; al analizar en la literatura la influencia de la AHC en la IE observamos que influye en forma diferente y como consecuencia varia su intensidad, siendo algunas veces el principal predictor (Pejic et al., 2018) y, otras, el segundo más importante (Laguía et al., 2019).

En tercer lugar, esta investigación manifiesta que los FM analizados no impactan positivamente a el CCP del constructo de la TCP, el cual corresponde a las creencias de control y a la percepción percibida de factores que pueden facilitar o impedir el desempeño de un comportamiento (Ajzen, 2010). Ya que su valor obtenido de 0.045 está por debajo del parámetro establecido. En este mismo sentido, el constructo CCP se explica, principalmente, por las variables P10 y P11, las cuales obtienen un valor de 0.84 y 0.88 correspondientes a la percepción sobre el control del proceso de creación y al conocimiento de los detalles prácticos necesarios para iniciar una empresa. Por otro lado, el CCP es el constructo que impacta positivamente, pero con menor intensidad a la IE en esta investigación con un valor de 0.058; este constructo es el principal predictor en la IE en investigaciones donde se utiliza la TCP en estudiantes universitarios (Pejic et al., 2018; Muhammad et al., 2019; Gorgievski et al. 2018) y, en otros casos, difieren estos resultados (Laguía et al., 2017).

Conclusiones

Los resultados anteriores permitieron contrastar las hipótesis planteadas en esta investigación. Además, se identificaron diferentes implicaciones que se describen a continuación.

Los resultados de esta investigación revelaron que los FM están relacionados positivamente con los constructos de la TCP (Actitud Hacia la Conducta, Normas Sociales) con la excepción del Control del Comportamiento Percibido. Con este planteamiento, inicia una nueva forma de analizar el emprendimiento de los migrantes retornados desde el enfoque de la Teoría de Comportamiento Planificado.

Este documento también contribuye al entendimiento del comportamiento emprendedor del migrante retornado. Identifica y valida cuatro variables que impactan de forma positiva en la intención emprendedora, destacando el Tipo de retorno y la Experiencia migratoria. Estos resultados brindan nueva información para la comprensión del comportamiento emprendedor del migrante retornado y, al mismo tiempo, para el desarrollo de nuevos y mejores programas de gobierno o políticas públicas de reinserción laboral y creación de empresas; ya que un retorno voluntario con algunos años de experiencia migratoria caracteriza a un migrante retornado como un emprendedor en potencia.

Esta investigación es pionera en analizar la intención emprendedora del migrante retornado por medio de la TCP; por lo que, se sugiere tomar estos resultados con cautela. Como hemos mencionado en los resultados, los constructos de la TCP se comportan de forma diferente en cada entorno sociocultural y el constructo de los FM no sería la excepción. Por lo tanto, se abre la posibilidad de generar una nueva línea de investigación para realizar investigaciones semejantes en diferentes contextos en el mundo.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)