Introducción

De entre los múltiples componentes materiales y humanos que integran el conglomerado del fútbol, uno de los componentes centrales, quizá por su trascendencia, el más central de todos, es el jugador. Sin los demás componentes, o con componentes adoptados en otras formas, el juego sería tanto reconocible como viable; sin el recurso humano no podría ser concebido, ni en su forma actual ni en cualquiera de sus posibilidades históricas.

El presente trabajo analiza el componente fundamental -el jugador-, pero el énfasis no está en su desempeño deportivo, sino con base en cómo su práctica y cultura laboral, que puede generar apego o desapego, puede ser leído como resultado lógico derivado del doble marco en el que el jugador contemporáneo está encuadrado: primero, el marco filosófico-político-cultural de la posmodernidad, entendida en este estudio en el sentido baumaniano, como modernidad líquida; y luego, el marco económico-material de la globalización.1 En un primer momento se presenta un breve análisis sobre cómo el triple marco filosófico-político-cultural de la modernidad impacta en los valores, actitudes y prácticas laborales, extradeportivas del jugador. En segunda instancia, vinculamos la forma en que el triple marco de la posmodernidad crea las condiciones propicias para que el jugador de fútbol pueda adaptarse a los requerimientos económico-materiales del fútbol en la era de la globalización contemporánea. Acto seguido se explica la metodología y la forma en que se operacionalizan, en forma de "apego" y "desapego", los impactos de lo que llamaremos el jugador volátil, que en consecuencia podría llevarnos a imaginar equipos volátiles. Finalmente se analizan los resultados, lo cual nos permitirá tener una idea más concreta de la forma en que el apego o el desapego de los jugadores impactan en el negocio del fútbol.

La hipótesis que subyace a este trabajo de investigación es que la creciente aceleración en la rotación que promueve la posmodernidad en todos los factores de producción, incluido desde luego la fuerza de trabajo, es compatible con los requerimientos de una economía globalizada en general, y de un deporte en particular, que como importante manifestación económico-cultural de la sociedad contemporánea, no puede quedar al margen de los cambios macrosociales. También asumimos que esta creciente aceleración en la rotación de los jugadores genera un creciente desapego del futbolista respecto a los equipos donde juega a lo largo de su carrera. Podemos suponer entonces que los impactos en los apegos no se limitan al futbolista, sino que alcanzan al otro componente central del juego, en su versión mercantilizada-consumista, el aficionado al fútbol.

Al analizar el apego o desapego experimentado por el futbolista, por el aficionado y por el espectáculo deportivo (un servicio mercantilizado) que representa el fútbol, nuestro objetivo es identificar los impactos positivos y negativos que la aceleración de la rotación y el desapego del futbolista puede tener para esta importante manifestación cultural, y que podría ser de utilidad para trazar paralelismos con otras manifestaciones económico-culturales dentro de una sociedad capitalista que tiene un doble marco funcional: un marco filosófico-político-cultural posmoderno, que precondiciona el funcionamiento correcto de su marco económico-material globalizador. Al respecto es importante tener en cuenta la explicación que hace Eric Dunning (1995, 20) en torno a la valía del trabajo de Nobert Elias, quien insistía en el peligro de separar los "objetos" de pensamiento. La invitación que hacía Elias y que retomamos en este trabajo es a comprender la interdependencia existente entre las personas, objetos y procesos de manera global, lo cual da como resultado las "figuraciones", tan útiles para una comprensión de la dinámica de los fenómenos sociales. El propio Elias (1995,31) considera que el conocimiento acerca del deporte lo es también de la sociedad.

Antes de iniciar con el desarrollo del trabajo debemos señalar que la literatura existente en torno a la modernidad y la posmodernidad es prácticamente inagotable, no sólo en torno a la cantidad de materiales existentes, sino también en torno a las temáticas que han sido vinculadas a ésta. Respecto a la segunda, asombra por ejemplo, la cantidad de escritos que han vinculado a la posmodernidad y el arte, al grado de que existen museos dedicados al arte posmoderno. Una suerte similar existe en torno a la arquitectura y, en menor grado, al cine. Las artes, la arquitectura y el cine pueden ser englobados dentro de los estudios culturales. Llama la atención que una manifestación cultural de primer orden como lo es el deporte haya sido tratada de forma marginal dentro de los estudios de la posmodernidad en general, y de los estudios de la cultura posmoderna en específico. Más allá de los intereses particulares que pueda tener el autor, el deporte en general y el fútbol en específico gozan de una centralidad innegable como manifestación cultural (Ruiz 2013) y como económica de primera línea.2

Marco filosófico-político-cultural de la modernidad

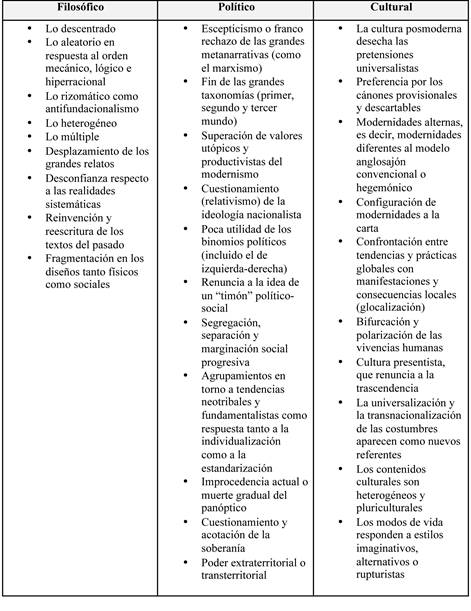

Contrario al mainstream del pensamiento marxista, el cual considera que el marco político-cultural (la superestructura social) es un producto derivado del marco económico (estructura), en el presente trabajo proponemos la idea inversa, que el marco filosófico-político-cultural, es decir, la superestructura social frecuentemente resultan ser una precondición para el correcto funcionamiento de una determinada infraestructura económica. Desde luego, no argumentaremos que tal relación jerárquica se da de forma lineal, automática ni rígida; más bien, en un sentido hegeliano, partimos de la perspectiva de que el triple marco filosófico-político-cultural desempeña una función "de arranque", y que una vez "en marcha" permite una relación dialéctica entre el marco filosófico-político-cultural de la posmodernidad (véase cuadro 1) y el marco económico-material de la globalización (véase cuadro 2). Al considerar la relación dialéctica "ya" establecida, desaparece la necesidad de jerarquizar la relevancia, y hace inútil una discusión de cuál de los marcos condiciona al otro, pues habiéndose normalizado el nuevo paquete de desarrollo se condicionan uno al otro de forma incesante.

Cuadro 1: Marco filosófico-político-cultural posmoderno (modernidad líquida)*

Fuente: * Ambos marcos, tanto el del cuadro 1 como el del cuadro 2, son de elaboración propia, con base en, aunque no exclusivamente, sí particularmente en los textos de Harvey (2008).Águila (2005), Jameson (2004) y Bauman (2001).

Existe una vasta literatura en torno a la modernidad, la posmodernidad y los debates de si se trata de fenómenos similares, diferentes o derivados. En el caso de la posmodernidad, que ocupa el grueso de nuestro análisis, los estudios en torno a ésta han estudiado su impacto en áreas tan diversas como las reglas de juego de la ciencia, la literatura, las artes (Lyotard 1991, 4), además del cine, la cultura y la política, sólo por mencionar algunas. La finalidad de los siguientes aparatados es analizar qué continuidades, rupturas o transformaciones filosófico-político-culturales se han dado entre la era moderna y la era de la posmodernidad. Es preciso entender si existe o existió una ética y un conjunto de valores, actitudes y prácticas propias de la modernidad, y si éstas, en caso de existir, son diferentes a las de la posmodernidad.

Para Anthony Giddens, la modernidad está llena de mecanismos de desincorporación (disemebedded) social, política y económicas. Algunos de ellos son el dinero, los sistemas de expertise, etcétera; lo que los caracteriza a todos es que remueven las relaciones sociales de los contextos inmediatos. La desincorporación moderna reemplazó según su opinión, un tipo de certidumbre (la del derecho divino) por la certidumbre de la observación empírica, también fue reemplazada la divina providencia por el progreso providencial. La modernidad emanada de Europa, se fundaba en la firme creencia que proveería ambos -seguridad y emancipación- del dogma asociado a la tradición (Giddens 1991, 48). Al respecto, Zygmunt Bauman considera que el proyecto de la modernidad tuvo cierto éxito en lograr despojar al hombre de sus atavíos "particulares" para reducirlo a la supuesta esencia humana que advierte Louis Dumont (1986, 25, citado en Bauman 2005, 96), para quien el hombre es un ser moral independiente, autónomo y esencialmente no social. No obstante lo anterior, Bauman nota la paradoja de que aun cuando la modernidad se propuso liberar al hombre de cualquier influencia y desviación histórica, buscó subordinarlo a otro poder, el poder legislativo del Estado. Entonces, el hombre, liberado de sus ataduras naturales, y no obstante ser ciertamente cada vez más asocial, reemplazó sus vínculos naturales y sociales previos por los vínculos con el Estado-nación. Gina Zabludovsky (2010, 109) nos explica cómo, a diferencia de lo que ocurre en la modernidad, en las sociedades menos complejas, generalmente, sólo había un camino en línea recta para los seres humanos desde su niñez, que el margen de elección era estrecho y que aunque existían riesgos, éstos raramente dependían de las propias decisiones. La certidumbre temporal y espacial fue dislocada con el advenimiento de la modernidad.

Ser modernos es estar en un medio que promete aventura, poder, goce, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del mundo. Y, al propio tiempo, que amenaza destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los medios y experiencias modernos atraviesan todas las fronteras geográficas y étnicas, de clase y nacionalidad, religiosas e ideológicas; en este sentido, puede afirmarse que la modernidad une a toda la humanidad [...] Ser modernos es formar parte de un universo en el cual, como dijo Marx, "todo lo sólido se disuelve en el aire (Berman 1982).

Por su parte, Marx y Engels en El Manifiesto comunista hablaban de la destrucción de las tradiciones, observando: "El conjunto de las relaciones establecidas, anquilosadas, con su serie de ideas y opiniones venerables, son aniquiladas, y todas las nuevas formas se vuelven anticuadas antes de que puedan consolidarse. Todo lo sólido se disuelve en el aire, todo lo sagrado es profanado" (Marx y Engels 1952, 25).

Giddens considera que si hay algo que caracteriza al orden moderno es su discontinuidad con las formas tradicionales y el barrido de lo tradicional. Para él, tanto si hablamos de la extensionalidad como de la intencionalidad, las transformaciones que trajo la modernidad fueron mucho más profundas que las que caracterizaron a los periodos previos. Identifica claramente las discontinuidades que se dieron con el advenimiento de la modernidad: 1) el ritmo del cambio (considera que la rapidez del cambio en condiciones de modernidad es extremo); 2) el alcance de los cambios (refiriéndose a la profundidad); y 3) la naturaleza de las instituciones modernas (donde cobran vida formas sociales modernas que simplemente no se podían hallar en periodos previos). Un punto adicional, central dentro su análisis de la modernidad, es el de la seguridad contra el peligro y el de la confianza contra el riesgo.

La modernidad (si no distinguimos los grados entre la modernidad y la posmodernidad) no respeta el pasado ni los paquetes civilizatorios premodernos. Para David Harvey (2008, 32), si el modernista tiene que destruir para crear, entonces la única forma de representar las verdades eternas es a través de un proceso de destrucción que termina por destruir esas mismas verdades. Dentro de esta misma lógica, para Joseph Schumpeter, el empresario es una figura heroica al ser un destructor creativo por excelencia y que está preparado para llevar hasta sus últimas consecuencias la innovación técnica y social necesaria para poder garantizar el progreso humano. La destrucción creadora es para Schumpeter el leitmotiv progresista del desarrollo capitalista benévolo (Harvey 2008, 33). Para fines de nuestro trabajo, el empresario, individual o corporativo, no sólo busca la obsolescencia planeada de las mercancías o servicios, sino que también revoluciona los arreglos laborales con el fin de poder obtener mayores tasas de utilidad.

Bauman (2005, 16) identifica un elemento neurálgico dentro de la ética moderna: la búsqueda perseverante e incesante de reglas que "funcionaran" y que no se "tambalearan"; esto desde luego inspirado en la fe de la factibilidad y el triunfo del proyecto humanista. Entonces, el pensamiento y la práctica moral de la modernidad, destaca el filósofo polaco, estaba animada por la creencia en la posibilidad de un código ético no ambivalente y no aporético. Agrega que pese al poder y profundidad de las contradicciones innatas del proyecto universalista, la modernidad consideró cualquier relatividad como un estorbo o irritante temporal que habría de curarse en el corto plazo.

Si vemos la modernidad, no como un proyecto con consecuencias malévolas (las cuales existieron ciertamente), ésta, como producto de la Ilustración en el siglo XVIII suponía un proyecto destinado a desarrollar la ciencia objetiva, la moral y la ley universal y el arte autónomo, de acuerdo con su lógica interna. La modernidad implicaba antes que nada el triunfo de la razón, lo cual llevaría en teoría a una correspondencia cada vez más estrecha entre la producción, la ciencia, la tecnología, la administración y, en general, la organización de la sociedad mediante la ley, la vida personal, animada por el interés y la voluntad de liberarse de todas las coacciones (Touraine 2000, 9). La idea era noble ciertamente: por el lado de lo que se dejaba atrás estaba la emancipación humana, el dominio científico de la naturaleza y la liberación de la escasez, la necesidad y la arbitrariedad de las catástrofes naturales; por el lado de lo que se adquiría como producto de la creencia en la razón, la fe y el progreso, estaba el avance "hacia la abundancia, la libertad y la felicidad (Touraine 2000, 9). Así, el proyecto de la Ilustración al abrazar la idea del progreso, buscó por todos los medios romper con la tradición. La idea de la modernidad como advierte Alain Touraine hace que la ciencia reemplace a Dios como centro de la sociedad, que se dejen atrás, o bien se pasen al seno de la vida privada las creencias religiosas; también es una lucha (muchas veces sanguinaria) por el triunfo de la impersonalidad de las leyes contra el nepotismo, el clientelismo y la corrupción; plantea la separación de la vida pública y la vida privada. Tan importante como los principios anteriores es la racionalización que implica una destrucción de los vínculos sociales, sentimientos, costumbres y creencias de las llamadas sociedades tradicionales (Touraine 2000, 17-18). Es precisamente sobre esta destrucción que se centra gran parte de nuestro trabajo. A lo largo de éste argumentaremos que la realidad es que la ruptura con la sociedad tradicional no terminó por dejar un vacío, sino que generó su reemplazo moderno: el Estado-nación.

La "certidumbre" y la "estructura" dentro de la modernidad

Al hablar de la modernidad, las palabras "certidumbre" y "estructura" parecerían contraponerse a sus prácticas, "desestructuradoras" y "aniquiladoras" de lo tradicional. No obstante lo anterior, dentro de la lógica de la constante revolución social, política y tecnológica, la modernidad, quizá no producto de su lógica interna, pero sí de las luchas políticas y sociales en contra de su propia lógica de desarrollo desestructurador y aniquilador, contó con "bases"3 que lograban dar cierta forma, lógica y solidez temporal a las formas, lealtades, identidades y expectativas sociales. De ahí que necesitemos tomar en cuenta el reemplazo de los atavíos tradicionales por los de la organización en individuos súbditos de Estados-naciones, franquicia político-social que aunque en forma limitada se encargó de otorgar certidumbre a sus súbditos. Tenemos entonces que, por un lado, las certidumbres vinculadas al grupo social, a la religión y a la tradición fueron despreciadas; por otro, lo universal, lo funcional y lo ético que se pretendía como el locus de la vida dentro del Estado-nación, aunado a las multiseculares luchas de reivindicaciones sociales que dieron origen al Estado de bienestar, proporcionaron al habitante del mundo moderno nociones de estructura, de apego, de lealtades y certidumbres que, por lo general, eran coincidentes con el Estado-nación. Podemos ver entonces, una relación dialéctica de tensión permanente entre los impulsos de la filosofía moderna y la práctica política de la modernidad. Para profundizar sobre los grandes cambios en las nociones tempo-espciales que trajo la modernidad, recuperemos un fragmento de Giddens (1991, 17):

Todas las culturas premodernas poseyeron modos para el cálculo del tiempo. El calendario, por ejemplo, fue un rasgo tan distintivo de los Estados agrarios como lo fue la invención de la escritura, pero el reconocimiento del tiempo, lo cual forma la base de la vida cotidiana, ciertamente para la mayor parte de la población, siempre vinculó al tiempo con el lugar [...] La invención del reloj mecánico y su difusión a prácticamente todos los miembros de la población (un fenómeno que se remonta a fines del siglo XVIII) fue de gran importancia en la separación del tiempo y el espacio.

Lo anterior ilustra el elemento filosófico dominante de la modernidad, o lo que Giddens presenta como el término sociológico de desanclaje para referirse a la separación entre el tiempo y el espacio, lo que permite que los fenómenos sean a la vez locales y globales. Así, la globalización tiene que ver con la interacción entre presencia y ausencia (Giddens 1991, 14-33). Por lo que toca a la segunda, la ciudadanía (especie de membresía que se adquiere ya sea como resultado del ius soli o del ius sanguinis), los beneficios sociales, laborales, educativos, pero también las responsabilidades derivadas (fiscales, bélicas, representativas, etcétera) de dicha membresía estatal o nacional, estructuraban las expectativas y posibilidades de vida de los habitantes del mundo moderno, dándole grados considerables (ciertamente variables de una comunidad política a otra) de certidumbre.

La simple existencia del Estado-nación como producto moderno creó una serie de expectativas normativas que daban, aunque de manera limitada e imperfecta, solidez y certidumbre a los grupos sociales. La apropiación y posesión de bienes que aseguren confort y estima, que den seguridad y estabilidad es característica de la sociedad de productores, de la modernidad, según Bauman, en su etapa "sólida". Se perseguía un marco ordenado, seguro, confiable, resistente al tiempo. Podemos ver, cómo la modernidad, similarmente a lo que ocurre con toda ideología, buscaba arropar a los individuos con creencias duras que permitieran el orden y el sosiego, en una suerte de mundo incuestionable.4 La época estaba caracterizada por la producción de posesiones sólidas, grandes, pesadas, palpables. La seguridad a largo plazo era un valor primordial y los bienes no eran adquiridos para ser consumidos inmediatamente. Al contrario, estaban pensados y diseñados para que no se dañaran ni se devaluaran y permanecieran intactos. No era pues la era del disfrute inmediato (Bauman 2007, 48-49). En la era de la modernidad sólida, se alentaba la postergación, la "demora" o renuncia a la gratificación inmediata en beneficio de imprecisos futuros, así como de sacrificar las recompensas individuales en beneficio del "todo" (ya sea la sociedad, la nación, el Estado, las clases, los géneros o ese impreciso llamado "nosotros") confiando en que eventualmente aseguraría una vida mejor para todos (Bauman 2005, 98).

Hasta ahora hemos analizado las implicaciones del encuentro entre la tradición y la modernidad, las paradojas y contradicciones de ésta, así como la certidumbre lograda a través de luchas sociales y políticas que dieron cierta solidez a un proyecto que inicialmente no resultaba del todo afín con la certidumbre y la solidez.

Ahora bien, desde el punto de vista histórico, muchos de los sucesos del siglo XX, caracterizado por los cataclismos políticos, económicos y sociales, permitieron a las personas cuestionar las certidumbres y la viabilidad de las metanarrativas modernas. No sin razones poderosas, los entendimientos y arreglos societales modernos fueron fuertemente criticados. De forma creciente, se puso en tela de juicio la "naturalidad" de las premisas modernas. Entre las premisas que se han visto afectadas con mayor intensidad están las de las lealtades, las identidades y las pertenencias sociales de los individuos. Nótese que decimos individuos, pues de estas discusiones se desprende que quizá, producto del fracaso de la modernidad, resultado éste en gran parte de la exposición al desnudo de su ropaje ideológico, que contrastaba con la presunta naturalidad del orden que pretendía imponer en la sociedad, es necesario hablar de los derechos e identidades de los individuos, relegando a un plano secundario los derechos e identidades colectivas. La sociedad moderna planteaba cuantiosas contradicciones. Como señala Bauman (2005, 12), esta sociedad intenta "constantemente aunque en vano, 'abarcar lo inabarcable', sustituir la diversidad por la uniformidad y la ambivalencia por un orden coherente y transparente"; pero considera, "al intentar hacerlo genera sin cesar un número mayor de divisiones, diversidad y ambivalencia que aquel del que ha logrado deshacerse".

Otra forma de entender el fracaso de la modernidad es la de Harvey, que no se da desde el plano político. Según su explicación, la lógica capitalista puede ayudar a ilustrar el callejón sin salida que la mentalidad y las formas de organización y productivas modernas representaban para la economía capitalista. Harvey considera que lo propio del fordismo,5 lo que lo separó del taylorismo fue su entendimiento de que la producción en masa precisaba consecuentemente de un consumo masivo (Harvey 2008, 147). Harvey considera que el boom de la posguerra dependía de una serie de compromisos y reposicionamientos por parte de los actores más importantes como el Estado y sus roles keynesianos, el capital corporativo que tenía que acumular pero sin generar mayores sobresaltos, buscando antes que nada una rentabilidad segura, así como el trabajo organizado. Se trataba antes que nada de "compromisos" y de buscar el crecimiento anclado en la "estabilidad".6 Clave en esta estabilidad era la estandarización del producto (y del trabajo). Desde esta lógica, el fordismo de posguerra no se reducía a un mero sistema de producción en masa sino que podía ser entendido como una forma de vida total (Harvey, 2008, 159). Desde luego, esta estabilidad significaba paralelamente una rigidez en los mercados laborales y de consumo, lo que también dificultaba la reasignación de la fuerza de trabajo de una línea de producción a otra. Si el destacado geógrafo pone tal énfasis en la rigidez del fordismo es porque considera que los intereses que se habían creado (del Estado, del gobierno y del gran capital) parecían cada vez más como una ligazón disfuncional, que en lugar de asegurar la acumulación de capital la socavaba.

Premisas de la posmodernidad

Como mencionamos al inicio de este trabajo, existe una vasta literatura en torno a la posmodernidad, que procede de una amplia gama de disciplinas como son la epistemología, la literatura, las artes (Lyotard 1991, 4), además del cine, la cultura y la política, entre otros. En el presente apartado haremos un breve recorrido por una parte de la inagotable literatura temática. Por lo pronto y no obstante su polisemia, basta con mencionar algunos de los fundamentos del pensamiento posmoderno, no obstante, debemos advertir que la posmodernidad es en principio antifundacional: la crisis de los relatos, cuestionamiento de las instituciones que rigen el lazo social; desconfianza de los juicios en torno a lo "verdadero" (la ciencia) y lo justo (la ética); la dirigencia social ya no recae más en una clase política tradicional sino en una multitud de "decididores" no necesariamente estatales; la atomización de lo social en redes flexibles que desafían la (artrosis burocrática); también resulta central la crisis del determinismo (sobre todo científico) y su consecuente rechazo de la ciencia basada en criterios de performance (Lyotard 1991, 4-43). Al contrastar lo anterior con el apartado sobre las premisas de la modernidad resulta evidente cómo de inicio con Lyotard (al igual que sucede con Foucault) el blanco de ataque del pensamiento posmoderno es la ciencia y el proyecto civilizatorio moderno.

Bauman destaca la paradoja de las identidades colectivas fabricadas por el hombre moderno, aquél de la época de los Estados-nación: para que las identidades sean seguras y "no problemáticas" es necesario que se encuentren en un espacio social seguro. Advierte que es precisamente el gran proyecto moderno de un espacio unificado, manejado y controlado lo que hoy está sujeto a presión y enfrenta un desafío (Bauman 2005, 266). Es entonces la noción de seguridad, "la modernidad sólida" lo que se interpone en el proyecto (si es que existe uno) posmoderno. Las tendencias están así atrapadas en un proceso constante de creación, consumo en masa y desaparición, convirtiéndose en modas efímeras. El resultado es que mientras el modernismo es concebido como positivista, tecnocéntrico, racionalista y se identifica con el progreso lineal, las verdades absolutas, la uniformización del conocimiento y la producción; el posmodernismo privilegia la heterogeneidad, la diferencia, la fragmentación, la indefinición y descreimiento profundo de todos los discursos universales o "totalizantes" (Harvey 2008, 23)

Desde luego, el rechazo y descalificación de la modernidad no es fortuito. Como observa Bauman (2005, 271): "El sueño moderno de la razón que legisla felicidad ha dado frutos amargos. Los mayores crímenes contra la humanidad -y cometidos por la humanidad- han sido perpetrados en nombre de la ley de la razón, de un mejor orden y una mayor felicidad".

Giddens (1991) se suma a Bauman en la consideración de que el mundo, independientemente de si lo percibimos o vivimos como moderno o posmoderno, está lleno de peligros, lo que ha minado la creencia en el progreso. Giddens apunta la forma en que los mecanismos de dislocación (disembedding mechanisms) de la modernidad, que proveyeron amplias áreas de seguridad en el pasado, se convierten en el mundo actual en una nueva gama de riesgos. Entre tales riesgos encontramos la calamidad ecológica, la explosión demográfica, entre otras. Para efectos del presente trabajo, en al menos un par de ocasiones, Giddens (1991, 128-130) menciona al deportista como persona sujeta a enormes riesgos. Estos riesgos y dislocaciones son magistralmente analizados por Nigel Watson (1998, 53-54):

La política posmoderna y la condición posmoderna está relacionada a la disolución de los agrupamientos tradicionales de clase y status. Los valores y lealtades ahora son más transitorios y ya no están centrados en las viejas alianzas basadas en relaciones de producción. Así, tanto el estilo retro como la disolución de la tradición son sólo algunos de los rasgos que caracterizan el posmodernismo.

Para Watson (1998, 58), algo que es característico del pensamiento posmoderno es que casi todos sus pensadores identifican al escepticismo del siglo XX como algo que supera o se sobrepone a las grandes certidumbres de la historia y de la sociedad, alguna vez existentes. Hemos dejado de aceptar acríticamente las aspiraciones universales del conocimiento y la verdad de lo que se llaman metanarrativas y que han organizado nuestra cultura hasta hace pocas décadas. Este andamiaje que ahora se cuestiona, incluye a la religión, el progreso de la modernidad, el progreso de la ciencia y las teorías políticas absolutas como el marxismo.

En gran parte, la filosofía y práctica posmoderna, asegura Bauman, parten de la "sospecha que la verdad es lo opuesto de lo que nos han dicho". Así, dentro de esta lógica, contestataria a la filosofía y práctica moderna, la sociedad y su continuidad y bienestar son posibles gracias a la competencia moral de sus integrantes y no a la inversa (Bauman 2005, 40). Dentro de la lógica posmoderna la realidad humana se caracteriza por el desorden y la ambigüedad. Para Giddens, así como para Lyotard, la condición de la posmodernidad tiene como sello distintivo la evaporación de la gran narrativa, la cual implicaba la idea de que estábamos colocados en la historia como seres con un pasado definido y un futuro predecible. El mundo posmoderno se distingue por su parte, por la pluralidad y la heterogeneidad de las pretensiones (Giddens 1991, 2).

Desde luego, el Estado-nación, su nacionalismo aparejado, nociones como la comunidad y el fútbol también pueden ser entendidos en gran parte dentro de la lógica de la modernidad; no obstante su vigencia y a pesar de las transformaciones sufridas, es importante estudiar hasta qué grado el enfoque posmoderno de la moralidad moderna es lo que para Bauman (2005, 8) podría también ser entendido como la debacle de lo ético. Para ser un poco más específicos, ve en la denigración de la ética una especie de negación de las cadenas de la modernidad, cuyas cadenas han sido echadas al basurero de la historia. De alguna manera, estaríamos presenciando lo que Gilles Lipovetsky en El crepúsculo del deber, sugiere como la liberación de los últimos vestigios de los opresivos "deberes infinitos", "mandamientos" y "obligaciones absolutas", lo cual ha llevado a deslegitimar la idea del autosacrificio (véase Bauman 2005, 8). El reclamo de la ética posmoderna es explicado de forma clara por Bauman (2005, 43): "Permitir que la moralidad salga de su rígida armadura de códigos éticos construidos artificialmente". Esto, agrega, significa repersonalizar la moralidad existente. La idea no es buscar suplantar un tipo de moralidad con otra, sino entender que cualquier acuerdo al que se llegue es necesariamente inconcluso, temporal y no de aceptación universal. Para efectos de nuestro presente trabajo, lo anterior implica que los sustitutos construidos socialmente, como lo son el Estado-nación, la comunidad, la nación, son sustitutos estériles, poco confiables y de moralidad dudosa, aun cuando sean eficientes desde una perspectiva instrumental (Bauman 2005, 44).

El auge del pensamiento y de la praxis posmoderna coincide y se potencializa con las realidades de la globalización; el fútbol, argumentamos, no es la excepción. De esta forma, las fronteras de líneas discontinuas que circunscriben a una población con cierta uniformidad, y con cierta homogeneidad cultural y moral, en palabras de Bauman (2005, 54), se torna cada vez más difícil, si no es que imposible de sostener. Asegura también, que una de las características medulares de la época posmoderna es que el Estado parece ya no tener ni capacidad, ni necesidad, ni voluntad de mantener su liderazgo espiritual o moral, con lo cual "deja ir" por decreto u omisión, los poderes contraestructurales de la sociabilidad, con lo cual se cuestiona la convicción moderna de que el Estado debía ser una totalidad viable (Bauman 2005, 159). Lo anterior permite cuestionar la firmeza del trípode moderno-económico-cultural-militar.

Hemos planteado en la introducción que el espacio y las prácticas características de la modernidad tuvieron como resultado el cuestionamiento o pérdidas de las prácticas de las comunidades o sociedades tradicionales. Su lugar, en gran medida, fue llenado por el Estado-nación. Ahora bien, es preciso preguntarnos, ante el descredito y adelgazamiento del Estado-nación, ¿existe algún reemplazo o sustituto político, identitario o cultural bajo las condiciones y realidades de la posmodernidad, o enfrentamos el reemplazo de toda identidad y vínculo colectivo o social por un individualismo descarnado? Para Bauman (2005, 164), lo más cercano, ante la debacle del "comunitarismo" del Estado-nación, sería el auge de las neotribus, "comunidades", que por primera vez fueron estudiadas a fondo por Michel Maffesoli (2004), y que se caracterizan, según Bauman, por la brevedad de su existencia. Asimismo nota que, pese a tener a su disposición la tecnología más avanzada, las multitudes psicológicas tienen una expectativa de vida sumamente corta, lo cual lleva a que cada neotribu esté condenada a una existencia episódica e insignificante. Lo anterior es una diferencia fundamental entre Bauman y Maffesoli, pues mientras para Bauman lo episódico y a veces insignificante de estos nuevos lazos sociales puede resultar un problema, pues no se trata de una identidad perdurable (nada lo es argumenta, dentro del mundo líquido), Maffesoli (2004, 17) celebra precisamente el que el neotribalismo sea un fenómeno cultural antes que un esfuerzo por alcanzar un proyecto político, económico o social. Por lo que toca a nuestro estudio, basta decir que las neotribus, presentes desde luego en el mundo del fútbol, carecen de lo que tenían las tribus antiguas: la seguridad.7 Así, la vida de éstas es frágil, surgen en un momento de condensación instantánea, pero enfrentan constantemente el peligro de evaporarse, junto con la energía y dedicación que durante cierto tiempo dio la apariencia de solidez. Este peligro de rápida evaporación es también notado por McKerron (2003) al contrastar las tribus tradicionales, atadas éstas de cierta forma a un territorio determinado y con una cierta perdurabilidad en tiempo y espacio, con las neotribus, entendidas éstas como comunidades de sentimiento (extraterritoriales), empatía, y en todo momento formando comunidades (con lazos de corta temporalidad) intencionales. Para efectos de este trabajo, la comunidad político-identitaria que ofrece el Estado-nación, se trataría de un estadio intermedio entre la tribu tradicional y las neotribus florecientes en la era de la posmodernidad. Dentro de nuestro triple marco filosófico-político-cultural dominante, el de la posmodernidad, hoy, la unificación cultural y el proselitismo se consideran antinaturales (Bauman 2005, 268). En la misma lógica, para Alain Finkielkraut (1991) la posmodernidad tiene dos caras: "la disolución de lo obligatorio en opcional" (citado en Bauman 2005, 270).

Bauman al parecer acaba coincidiendo con Harvey en torno al impacto real de la posmodernidad. Advierte que hoy la prominencia la tienen los aspectos productivos, toda vez que los fundamentos más firmes de la identidad, como lo son el territorio o la raza han sido expuestos y descalificados. Se entiende hoy que dichos fundamentos son fluidos, ambivalentes y poco dignos de confianza (Bauman 2005, 266). En el mundo del fútbol, intentaremos demostrar que también prevalece lo económico sobre lo político-identitario.

Sin desconocer los evidentes cambios entre el proceder moderno y el posmoderno, no todos los autores encuentran una ruptura tan evidente. Por ejemplo, Giddens no sucumbe ante la posmodernidad. De hecho, cree que más que entrar en un periodo de posmodernidad, estamos ingresando a uno en el cual las consecuencias de la modernidad se vuelven más radicalizadas y universalizadas que antes, lo cual nos permite hablar de un orden posmoderno, pero no de una posmodernidad como tal (Giddens 1991, 3), ya que la modernidad, en realidad, tampoco se caracterizó en un inicio por ser un proyecto que respetara la tradición o las jerarquías. A pesar de no sucumbir ante los clichés8 de la posmodernidad, como ya hemos mencionado, para Giddens tampoco podemos ignorar el agotamiento de ciertas instituciones y prácticas características de la modernidad (temprana podríamos argumentar). De hecho Giddens (1991, 52) explica:

Debo analizar la posmodernidad como una serie de transiciones inmanentes a partir de, o "más allá de" los varios grupos institucionales de la modernidad [...] No vivimos aún en un universo social posmoderno, pero podemos ya ver más que simplemente unos destellos de la emergencia de formas de vida y formas de organización social que divergen de los promovidos por las instituciones modernas.

Podemos ver que no obstante la liberación de los grilletes modernos, los críticos de la perspectiva posmoderna han señalado que se corre el riesgo en este tipo de sociedad de poner un exagerado énfasis en la gratificación personal e individual a costa de nuestras responsabilidades hacia los otros. Por lo anterior, consideramos que más que ser una actitud celebratoria en automático, la de nuestra nueva libertad posmoderna, debemos de analizar críticamente los costos y beneficios de éstas.

El fútbol profesional en morelia

El equipo que hoy se conoce como Monarcas Morelia fue fundado en 1924 con el nombre de Club Oro, que luego cambio a Oro Morelia. La primera sede el equipo era un campo -el campo Morelia- y no un estadio. Su era profesional comienza en la Segunda División de México en 1951. En la temporada 1956-1957 asciende a la Primera División, pero diez años más tarde (temporada 1967-1968) desciende a la Segunda División. En 1973, el club es adquirido por el propietario de Arexa, una fábrica de plásticos y cambia su nombre a Atlético Morelia. En la temporada 1980-1981 logran su ascenso a la Primera División, desde entonces no han descendido.

El equipo a pesar de pertenecer a la Primera División jugó durante casi 8 temporadas en un inmueble que como se reconoció al inaugurar en 1989 el Estadio Morelos (estadio actual del club), era un estadio más bien apto para el fútbol amateur9 (Sánchez 1989).

En 1996, el club es adquirido por la gigantesca televisora mexicana, TV Azteca. Para el torneo corto, Invierno de 1999, el equipo es rebautizado como Club Atlético Monarcas Morelia o simplemente, como lo conoce la mayoría de la gente en la actualidad, como Monarcas Morelia. El equipo entra en una fase clara de internacionalización en 2002, año cuando juegan el torneo continental más importante, la Copa Libertadores, y obtienen el subcampeonato de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Respecto al Estadio Morelos, éste ha sufrido numerosos cambios en sus 25 años de historia: el sistema de alumbrado fue instalado en el año 2002, para los juegos nocturnos del equipo local durante la Copa Libertadores de América. En el año 2004, fue instalada la pantalla gigante del estadio, en la parte alta de la localidad general sur. Desde 2005, ha tenido continuas mejoras en los sistemas de seguridad, torniquetes con acceso electrónico, zonas de vestidores, gimnasio y área médica. A principios de 2010, la pantalla fue reemplazada por una HD. Cabe destacar que dicha pantalla en la actualidad se ha convertido en un espacio comercial importante dentro del estadio y que está rodeada de publicidad. Entre las modificaciones recientes, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2011 se iniciaron remodelaciones en todo el estadio y sus afueras como: embutacado en todas las zonas del estadio; creación de una zona VIP; una nueva sala de medios; nuevas taquillas; pintado completo del inmueble; nuevos vestidores; retiro de la malla de seguridad; creación de un puente peatonal directo al estadio; mejoras al estacionamiento; entre otras que lo convirtieron en uno de los mejores estadios de México y Latinoamérica.10

En 2013, TV Azteca decidió adquirir al Club Atlas de Guadalajara, equipo que juega en la segunda ciudad más grande de México. Se especula que debido a las nueva reglas que atañen y que buscan limitar la multipropiedad de equipos en el fútbol mexicano, el Club Morelia será vendido por parte del Grupo Salinas, ya que producto del "brutal regionalismo que azota al Morelia" (Magallán 2013), y no obstante sus esfuerzos por darle una presencia nacional, el equipo no ha logrado ser, como tampoco lo fueron anteriormente ni Jaguares de Chiapas ni los Toros Neza, la "locomotora" que jalara el tren del resto de los negocios del Grupo Salinas (Magallán 2013). Lo anterior es una muestra más de cómo los equipos se pueden desarraigar con una increíble facilidad de su referente territorial por razones de racionalidad de mercado. Lo anterior está perfectamente en línea con las pautas esperadas por Bauman dentro de una modernidad líquida.

El jugador como trabajador

David Held (véase Zabludovsky 2010), en un rechazo al marxismo ortodoxo, considera necesaria su sustitución por medio de una reconstrucción del proyecto marxista que vincule lo económico con lo psicológico y lo cultural, así como la concepción de una teoría social que acentúe las interrelaciones y mediaciones que hacen posible la reproducción y transformación de la sociedad, tomando en cuenta los factores económicos, los culturales y los de la "conciencia". El presente trabajo, no obstante, respaldado por consideraciones de autores abiertamente marxianos, o de filiación marxista no declarada pero fáctica, evita conscientemente caer en un economicismo y determinismo rígido, que pueda llevar al absurdo de analizar la creciente "explotación" del jugador de manera acrítica y retórica. Los ingresos que tienen los jugadores parecen absurdos e incluso insultantes para trabajadores en situación de notoria precariedad contractual y salarial para que se declare que el futbolista es "explotado"; sin embargo, si nos resistimos a entender la explotación, pero, sobre todo, la precariedad laboral, como sinónimo de altos o bajos ingresos, entonces vale la pena estudiar la posible precarización de las condiciones de vida, y no solamente salariales del jugador. Si bien, bajo el entendimiento de la lógica marxista de la explotación es innegable que el futbolista es explotado, no haremos esa afirmación, pues, en un estudio neomarxista contemporáneo sería un insulto a la clase trabajadora y más aún a quienes ni siquiera tienen el "privilegio" de ser explotados hablar de la explotación del futbolista profesional. Lo que sí haremos es hablar de la incertidumbre (muchas veces voluntaria) en la que han caído los futbolistas dentro de la sociedad del riesgo. Así, aunque el jugador pueda tener cuantiosos ingresos monetarios, habría que pensar qué tan estable y seguro es su ambiente laboral. Preguntas tales como la estabilidad y la viabilidad familiar, que por falta de respuesta de los jugadores no se han podido medir, son retos que quedarán abiertos para futuros trabajos de investigación. Por lo que toca al presente trabajo, debemos preguntarnos: ¿qué pasa con la estabilidad o seguridad geográfica de los jugadores cuando el jugador se desempeña dentro del triple marco de la posmodernidad (de la modernidad líquida)?; tal inestabilidad ¿tiene algún impacto sobre el juego-negocio del fútbol?

Una de las consecuencias más evidentes del advenimiento de la modernidad industrial es la creciente transformación del individuo en un ser trabajador. Si bien es cierto, la existencia misma de la civilización sería impensable sin la existencia del trabajo, no es sino hasta la introducción de la producción racionalizada que el ser humano pasa de tener la capacidad de trabajar, y que de hecho trabaja, a un trabajador como concepción económica y de clase social. Pero incluso, dicha transformación en la concepción del trabajo está sujeta a evoluciones y distintas concepciones. Por ejemplo, antes de los ochenta, década en la que parece empezar a cobrar mayor fuerza el marco filosófico-cultural posmoderno, ante la amenaza de despidos masivos, los sindicatos preferían sacrificar la flexibilidad salarial y el sistema de recompensas como bonos, etcétera, con tal de tener una seguridad laboral (Blinder 1990). Adrián Sotelo (2003) también trata a la globalización (del trabajo) en estrecha relación con la teoría del valor de Marx en tanto teoría del capitalismo como modo de producción por primera vez universalizado. Si bien, es cierto, no existe una fecha o década concreta en la cual el proceso inicie, ya que el capitalismo siempre ha trabajado a diferentes velocidades, para fines de este trabajo, ubicamos la ruptura hacia inicios de los noventa, si bien, el cambio de modelo económico cobró forma en México a partir del sexenio de Miguel de la Madrid.11

Sotelo (2003, 25) advierte la necesidad de las nuevas prácticas laborales (subcontratación, flexibilización), estrechamiento e intensificación de la competencia en escala mundial, de una codificación institucional, es decir, legislaciones, normas, estatutos y reglamentos encaminados a romper las trabas y obstáculos que, desde el punto de vista del capital, "estropean" la globalización (flexibilidad). Nosotros añadimos que tan importantes, como las transformaciones señaladas por Sotelo, resultan ser las transformaciones en el marco filosófico-cultural, que permiten que las transformaciones materiales y legales puedan ser llevadas a cabo con mayor facilidad.

El capital, como han señalado de forma extensa Sotelo (2003), Harvey (2008) y Hoogvelt (2001), entre otros, modificó el paradigma fondista-taylorista para instituir nuevas formas de organización y explotación de la fuerza de trabajo como el toyotismo japonés o el kalmaranismo sueco; la especialización flexible; métodos como el just in time; formación de equipos de trabajo. El capital fomentó un empleo intensivo de las tecnologías en el proceso productivo y en el diseño de las mercancías. Por lo que corresponde a la gestión del trabajo flexible y en lo que toca a los aspectos sociales y sindicales, dichas políticas redujeron el marco de acción legal y político de los sindicatos, disminuyeron su peso en las relaciones obrero-patronales (Sotelo 2003, 93-94). Sotelo afirma que la acción combinada del Estado y el capital durante las dos últimas décadas del siglo XX modificó el mundo del trabajo mediante reformas institucionales que lo volvieron flexible, polivalente y precario, absolutamente moldeable y funcional a las necesidades de compra y venta de fuerza de trabajo, y a la lógica de reproducción del capital. Quizá el punto en el que más se ha ahondado en cuanto al empleo, es en el que Sotelo encuentra el meollo del nuevo patrón de acumulación neoliberal en la necesidad de favorecer la acumulación y centralización del capital para defender la tasa de ganancia a costa de una mayor degradación y precarización del trabajo en América Latina, lo cual se da en marcha opuesta a la idea de la globalización y desterritorialización de las actividades de producción y comercio, Lo anterior revela entonces que la globalización, por lo menos en su alternativa neoliberal, es la extensión de un movimiento de captación y concentración de las riquezas, no en manos de los Estados-naciones sino de las empresas transnacionales.

Paradójicamente, es la degradación y precarización del trabajo, al mismo tiempo, nuestro principal obstáculo y nuestra principal fortaleza en el análisis laboral del futbolista. Jeremy Rifkin (2010, 189), por ejemplo, considera que los temas derivados del desempleo tecnológico, que antes afectaban a los trabajadores de color y de cuello azul, afectan en la actualidad a todos y cada uno de los diferentes sectores de la economía y, prácticamente, a cualquier grupo o clase de trabajadores. De poca utilidad resulta un análisis desde una lógica marxista cerrada y tajante del mundo laboral del futbolista profesional. Sería absurdo e incluso insultante para otros sectores de trabajadores argumentar que el futbolista se ve afectado directamente por alguna amenaza de reemplazo tecnológica o un sustituto virtual como sí pasa en otros sectores tanto en la industria como en el mundo de los servicios. Lo que sí proponemos es una explicación de la forma que actualmente toma la explotación o enajenación o sobreutilización del futbolista profesional. Dicha explotación, cualquiera que sea su forma, no puede partir de una noción de precariedad laboral anclada en el desplome de los salarios, como sí puede suceder en otros sectores productivos. No creemos pues, como lo hace Rifkin, que los impresionantes incrementos en la productividad puedan conducir en el caso del fútbol a la eliminación de puestos de trabajo, por el simple hecho de que no se trata de una industria en sí, sino de un juego convertido en un espectáculo deportivo, lo cual de ninguna manera anula una cierta lógica de productividad, aunque ésta sea medida en términos diferentes de la lógica industrial. Estamos convencidos de que aun cuando los bancos puedan funcionar sin cajeros (reemplazados por ATM) y los call centers con telefonistas de silicio, el futuro del futbolista parece seguro, al menos desde la lógica de la inviabilidad de su reemplazo dentro del espectáculo en vivo.12 Lo que sí es prudente es analizar el papel del futbolista dentro de la lógica de la racionalización de la producción, que de acuerdo con Rifkin, comienza en los setenta. Rifkin (2010, 294) menciona el ejemplo extremo del mundo de la música. Observa que en cierta medida ha sido reemplazada por músicos de silicio, con lo cual, por medio de la combinación, se puede incluso crear una orquesta sinfónica completa. No obstante haber mencionado en el párrafo anterior, la seguridad que aún parece gozar el futbolista respecto al ser irremplazable, existen ciertos indicios dentro del formato del juego, que empiezan a ser llenados por medio del mundo "virtual". Por lo pronto, la duración de los tiempos (mitades), el "momento preciso" para dar inicio a los partidos, los horarios del juego ya reflejan esta racionalización de mercado.13

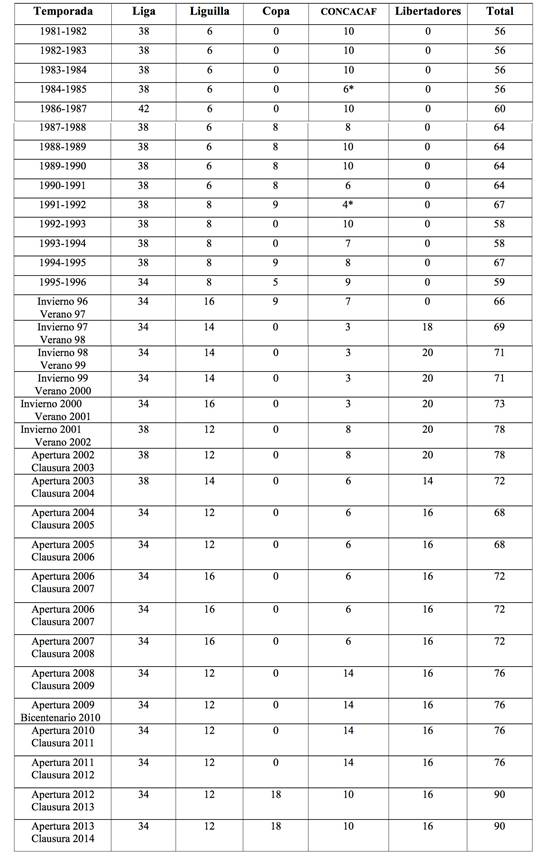

Encontramos que en efecto el jugador es explotado (entendido como la extracción de plusvalía) en al menos dos formas: 1. Por medio de la extensión de la jornada de trabajo (véase cuadro 3) y 2. Por medio de la utilización comercial del jugador, más allá de lo deportivo (véanse cuadros 4 y 5).

Cuadro 3: Partidos jugados (potencialmente)1

1Al decir potencialmente partimos del supuesto de que todo equipo profesional juega bajo la consigna de obtener tantos campeonatos como es posible. *El asterisco denota información incompleta, por lo cual sólo se anota aquélla de la que se tiene certidumbre.

Cuadro 5: Intensificación de los patrocinadores en el uniforme del Club Morelia (por décadas)

|

Promedio

anual de patrocinadores en el uniforme |

|

|---|---|

| Década 1981-1982 a 1990-1991 | 0.33 |

| Década 1991-1992 a Invierno 2001 | 2.44 |

| Década Verano 2002 a Apertura 2011 | 6.90 |

| Clausura 2012-Apertura 2013 | 6.75 (en tan sólo dos años) |

Adicional a la rotación de los jugadores y al apego-desapego de éstos a los clubes y ciudades donde trabajan y viven, cosa que hacemos en este trabajo, para futuros trabajos vale la pena estudiar la alienación, la fatiga crónica, la propensión a las lesiones, las situaciones familiares de los futbolistas. Hay que ver qué pasa con los "apagones de los jugadores".14Después de todo, Rifkin, al hablar de los biorritmos, destaca: "La hipereficiente economía basada en la alta tecnología acaba con el bienestar físico y mental de millones de trabajadores en el mundo. La International Labor Organization afirma que 'la tensión' se ha convertido en uno de los temas de salud más serios en el siglo XX" (Rifkin 2010, 336).

Con Rifkin hemos reflexionado en torno a la explotación y precariedad del trabajo. A continuación, con el trabajo de Beatriz Martínez (2005), intentaremos analizar al futbolista desde el punto de vista de la identidad y la respectiva identificación de éste con el lugar geográfico dentro del que desempeña su función laboral. Martínez formula las siguientes preguntas: ¿qué ocurre en estas formas de organización del trabajo con la cultura organizacional?; ¿podremos volver a construir la vieja empresa (equipo diríamos en el fútbol), donde todos teníamos la camiseta puesta, cuando veníamos a trabajar con gusto? Ella considera seriamente los aspectos extramateriales de la nueva cultura laboral (posmoderna):

El quiebre de la idea del trabajo para toda la vida impone un monto de sufrimiento psíquico que se ha vuelto característico de esta época. La idea del tránsito como una constante, la percepción de pasaje, de fragilidad en cuanto a la estructura, el sentimiento de no pertenecer y no permanecer, todo ello caracteriza a las culturas que se están reconstruyendo en estas nuevas formas de organización del trabajo (Martínez 2005, 63-64).

Rene Kaës (1989) muestra una preocupación similar y, lidiando con los aspectos psicológicos laborales, reflexiona en torno a lo que denomina como el contrato narcisista, que dicho sea de paso, resulta ser lo opuesto a lo que el término narcisismo entendido como egoísmo nos podría parecer: "La institución tiene que ser permanente, para así asegurar las funciones estables que son necesarias para la vida social y la vida psíquica. Para el psiquismo, la institución está, como la madre, en el trasfondo de los movimientos de discontinuidad que instaura el juego del ritmo pulsacional y de la satisfacción".

Para Kaës (1989, 65) también resulta claro que la institución se inscribe en el espacio de lo sagrado, ya que da poder, legitimidad y sentido de permanencia absoluta al trabajador. Por su parte, y también desde una útil perspectiva psicológica, Piera Aulagnier (1994) parte de la idea de que el "yo" se inviste en tres espacios diferentes: "un primer espacio familiar; para el niño; un segundo espacio, escolar para el niño; de relaciones de amigos para el joven; y de amigos y medio profesional para el adulto; y un tercer espacio social para el joven y el adulto, en el que se comparten intereses, esperanzas y proyectos".

En conclusión, para Martínez (2005, 66), el contrato narcisista ofrece un entramado que sirve de soporte al yo y su ideal. Advierte: "las nuevas formas de organización del trabajo quiebran este espacio social, rompen el contrato narcisista y provocan una importante herida narcisista y libidinal. De esta forma, las nuevas formas de trabajo son parte de una nueva trama social que no reconoce al sujeto y que fisura el contrato narcisista".

Aunque es riesgoso generalizar y hacer afirmaciones concluyentes, existen una serie de indicios que permiten pensar en nuestro tiempo, como lo hace Martínez (2005, 66-67), teniendo en mente el título del famoso libro de Gilles Lipovetsky, como la "era del vacío" -era parcialmente caracterizada por la superficialidad y la falta de compromiso-15 por el debilitamiento de los proyectos, cuestionamientos radicales que desembocan en actitudes extremas, así como un creciente individualismo. Las organizaciones (incluyendo el fútbol) ya no otorgan garantía de estabilidad o continuidad que aseguren la regulación de lo que Martínez (2005, 67) refiere como el psiquismo. Vemos, pues, la importancia de no limitar el entendimiento de la explotación o la precariedad a asuntos salariales, en los que el futbolista aparentemente no tendría mayor preocupación. Nuestra apuesta es ir más allá de lo meramente económico, del simple ingreso del futbolista y dimensionarlo como un ser humano integral.

Bauman reflexiona sobre las consecuencias que la sociedad del consumo tiene dentro de la solidez institucional y de las comunidades. Para él, por ejemplo, es necesario comprender el origen de las raíces consumistas causantes del deterioro simultáneo de la solidaridad social en los lugares del trabajo y en el contexto de la familia (Bauman 2007, 165). En el caso del futbolista del Club Morelia, resulta interesante analizar las consecuencias e implicaciones que la precariedad identitaria tiene no sólo para la estabilidad laboral y geográfica del futbolista sino también para el aficionado, actor central, aunque pasivo, dentro del deporte-espectáculo que es el fútbol.

Para Norbert Elias, la individualización es un proceso histórico y no una respuesta a un orden biológico o inherente a la naturaleza humana (véase Zabludovsky 2010, 104) La individualización es más bien el resultado de la creciente diferenciación de las funciones sociales y del dominio cada vez mayor sobre las fuerzas naturales. Elias (1990) afirma que el proceso de diferenciación y de individualización se vincula con la circulación del dinero. La proliferación de alternativas y la elevada individualización puede conducir hacia formas específicas de satisfacción, realización, alegría, bienestar y placer o a estados de insatisfacción y vacío, dolor, desdicha, descontento y malestar.

Antes de terminar, quisiéramos aclarar una posible y lógica pregunta de los lectores de este trabajo: ¿por qué es tan importante o qué significado tiene la volatilidad (presunta de los equipos, los jugadores y las aficiones en el futbol? Nuestra respuesta es sencilla: si dicha volatilidad tiene o tuviera consecuencias sólo para el fútbol, no habría ningún problema. De hecho, podría ser estéril este estudio; sin embargo, si descubrimos que esta volatilidad se da en el lugar de trabajo, en los partidos políticos, en las relaciones de pareja, en los compromisos familiares, en las identidades y lealtades nacionales, entonces habría que pensar qué reacomodos institucionales, culturales y jurídicos tenemos que hacer para atender esta nueva realidad posmoderna. Giddens (véase Zabludovsky 2010) analiza una serie de erosiones o transformaciones sociales como la noción del amor romántico dentro de la sociedad actual. Bien podemos entonces aventurarnos a sugerir que el fútbol y el deporte en general no están exentos de estas erosiones o grandes transformaciones en la modernidad radicalizada (forma que Giddens elige para referirse a lo que otros autores llaman posmodernidad). Así como otras instituciones sociales desafían los compromisos estables, en algunos casos para toda la vida, lo mismo sucede con los actores y espacios que rodean al fútbol.

Metodología

La forma en cómo operacionalizaremos los cambios en torno al equipo y en torno a los jugadores es por medio de un análisis empírico que tome en cuenta para los equipos la estabilidad o rotación de 1. Planteles16 (cuadro 7) y 2. Técnicos17 (cuadro 8). En el caso de los jugadores se tomarán en cuenta: 1. Número de clubes para el que se juega a lo largo de la carrera; 2. Número de temporadas que se permanece en el Club Morelia; y 3. Promedio de torneos que se permanece con cada equipo (cuadro 6).

Cuadro 6: Temporadas y equipos para los que se juega (promedio en temporadas)

| Década | Clubes en los que se juega a lo largo de su carrera | Temporadas jugadas en su carrera | Temporadas jugadas en Morelia | Temporadas jugadas por equipo |

|---|---|---|---|---|

| 1981-1991 | 2.52 | 7.80 | 4.36 | 3.85 |

| 1991-2001 | 4.28 | 9.07 | 3.96 | 2.96 |

| 2001-2011 | 4.14 | 8.17 | 3.55 | 2.52 |

Cuadro 7: Continuidad de las plantillas

| Década | Jugadores (promedio anual) en la plantilla |

Jugadores que repiten la próxima temporada

(un año después) |

Porcentaje de jugadores que repiten

la próxima temporada (un año después) |

|---|---|---|---|

| 1981-1991 | 24.50 | 13.40 | 55.75 |

| 1991-2001 | 23.33 | 11.10 | 46.47 |

| 2001-2011 | 27.70 | 12.30 | 45.48 |

Cuadro 8: Directores Técnicos del Club Morelia

| Temporada/Torneo | Total de directores técnicos en el periodo |

|---|---|

| 1981-1991 | 6 |

| 1991-2001 | 8 |

| 2001-2011 | 14 |

Si nuestra hipótesis es cierta, las figuras del "equipo volátil" y del "jugador volátil" quedarán respaldadas por una aceleración en la velocidad y la magnitud de la rotación de las plantillas y técnicos para el caso de los equipos y la magnitud y la velocidad en la rotación de los jugadores, así como el número creciente de clubes para los que juega durante su carrera.

Los indicadores empíricos nos permitirán ver qué tan adecuado es el concepto de modernidad líquida y sólida de Bauman para el caso del fútbol. Por lo pronto, tenemos una evidencia inicial de la aceleración del fútbol, esto no a nivel de clubes sino a nivel sistémico: la partición de las temporadas (noción moderna) en torneos cortos (noción posmoderna). Esta decisión aunque sistémica en su origen, impacta en las "colectividades", los clubes y los individuos, los jugadores. Con fines comparativos, se tomó la decisión de convertir los resultados a temporadas en lugar de usar torneos cortos.

Ahora, si no nos limitamos a entender el fútbol como un juego, como un evento cultural más, y lo vemos como una mercancía que para lograr su propósito dentro del ciclo acelerado de D-M-D',18 tenemos que ver la forma en cómo los cambios en el juego, incluyendo la rotación y la "volatilidad" están afectando la percepción del producto por parte del consumidor del juego, en este caso, el aficionado. Será importante conocer si la volatilidad del jugador, va aparejada por una "volatilidad" del aficionado. Para capturar mejor el apego o desapego de los aficionados utilizaremos dos indicadores: 1. Significado del fútbol para el aficionado (cuadro 9) y 2. Opinión sobre la necesidad de una rotación frecuente de los jugadores (cuadro 10). Nuestro supuesto es que la volatilidad estructural del fútbol estaría impactando negativamente en la asistencia del jugador al estadio y en los ratings de la televisión, lo cual indicaría que es necesario hacer menos líquido el fútbol, claro está, si no se desea tener un producto líquido en extremo. Cabe también la posibilidad de que el aficionado esté tan liquidizado como el propio juego, como los clubes y como los jugadores, escenario posible en un mundo líquido baumaniano.

Cuadro 9: Significado del fútbol para el aficionado (porcentaje)

| 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Negocio | 28.99 | 47.13 | 38.46 | 25.00 | 37.5 | 21.06 |

| Sentimiento de pertenencia a la ciudad |

18.40 | 12.64 | 8.05 | 23.21 | 21.87 | 36.84 |

Resultados

Los resultados obtenidos respecto a los jugadores19 confirman lo siguiente:

1) El jugador promedio cada día tiene una mayor rotación de equipos. Mientras en la década de 1981-1991, el jugador promedio jugaba para 2.52 clubes de primera división profesional, para la década de 2001-2011 jugaba para 4.14 clubes, lo cual representa un incremento de 60.87 % en dos décadas. Sin embargo, lo anterior debe ser matizado, toda vez que en la actualidad también el jugador juega más temporadas que lo que lo hacía dos décadas atrás.20

2) En la permanencia con el Club Morelia, el jugador promedio permanecía 4.36 temporadas en la institución durante la década de 1981-1991; para la década 2001-2011, el jugador promedio permanecía sólo 3.55 temporadas en la institución, lo cual representa una permanencia 18.58 % menor que la que registraba el jugador promedio dos décadas antes.

3) El jugador promedio, en la década 1981-1991, permanecía en cada club profesional de primera división en el que jugaba por espacio de 3.85 temporadas, mientras que dos décadas más tarde (2001-2011) permanecía sólo 2.52 temporadas, lo que representa 34.55% menos tiempo en cada equipo en el que se juega.

Lo anterior por lo que respecta al jugador individual. Veamos lo que los resultados arrojan para el caso de los equipos:

4) Respecto a la estabilidad o rotación de planteles, 100 % de continuidad de la plantilla de una temporada a la siguiente hablaría de una estabilidad total en el equipo, mientras que un número muy bajo hablaría de gran inestabilidad.21 No queremos ser ingenuos, por lo que aceptamos que el fútbol, por diferentes motivos como pueden ser la corta vida laboral de los jugadores, las lesiones, el performance, la competencia, hacen del juego mismo un juego inestable. Sin embargo, valdría la pena saber qué tanta inestabilidad tiene un equipo dentro de un marco societal posmoderno. En cuanto a la rotación de los planteles, los resultados confirman lo siguiente: para la década de 1981-1991, la permanencia promedio de jugadores de una temporada a la siguiente era de 55.75 % de la plantilla correspondiente a la temporada anterior; dos décadas más tarde, la cifra era de 45.48 %, es decir, 18.42 % menos que 20 años antes.

5) La estabilidad de un equipo también puede ser ilustrada por la estabilidad de los directores técnicos. Quizá producto de que Morelia asciende para la temporada 1981-1982, el primer lustro del equipo presenta una cierta volatilidad de directores técnicos, habiendo incluso una serie de interinatos por uno o dos partidos.22 Si atendemos las cifras duras, éstas muestran lo siguiente: en la década 1981-1991 hubo un total de 6 directores técnicos en Morelia. Dos décadas más tarde, en un lapso también de 10 años, en el periodo 2001-2011, hubo un total de 14 directores técnicos. Asombra también la estabilidad lograda para los lustros 1986-1991 y 1991-1996 (de hecho desde 1984 hasta 1995) cuando hubo un solo director técnico, Antonio Carbajal.

Si tomamos en cuenta al aficionado, el sondeo aplicado durante cuatro partidos23 en condición de local de Monarcas Morelia revela lo siguiente:

6) El significado del fútbol para el aficionado varía notablemente según la edad del aficionado. Toda vez que nuestro tema central es el apego/desapego, veamos lo que arroja nuestro sondeo: para los jóvenes, el fútbol difícilmente puede ser entendido como un sentimiento de pertenencia a su ciudad; para los aficionados mayores de 40 años es considerable el porcentaje de respondientes que considera que el fútbol es una forma de sentir la pertenencia a su ciudad.

7) Un fenómeno cada día más común, como hemos notado en las páginas anteriores, es la acelerada rotación de las plantillas de jugadores. Nuestro sondeo preguntó a los aficionados su parecer respecto a esta rotación. Los resultados arrojan lo siguiente: los aficionados jóvenes parecen estar más de acuerdo (con grados de aprobación que fluctúan entre 72.41 y 78.26%) con la necesidad de la rotación frecuente de jugadores que los aficionados mayores de 40 años (cuyo grado de aprobación va de sólo 42.11% entre los aficionados en el rango 60-69 años, hasta un 62.50% en los rangos 50-59 y 60-69 años). Podemos apreciar que aunque la aprobación es mayoritaria (en todos los rangos de edad) en comparación con la reprobación, la aceptación de la rotación de jugadores en todos los casos es mayor entre los jóvenes que entre los encuestados de una edad más avanzada.

8) La asistencia de aficionados al estadio Morelos de los Monarcas Morelia ha disminuido. La asistencia promedio pasó de 23,800 aficionados en el torneo Clausura 2007 a 23,100 para el torneo Apertura 2010, es decir, un descenso de 2.9 % en un periodo de tres años (El Siglo de Torreón 2010).24 La baja parece ser sensible para el torneo Clausura 2012, cuando según el porcentaje de asistencia por partido reportado (Zona Franca 2013) de 48.59 % equivaldría a un promedio de 17,428 aficionados por partido. La directiva del Club Morelia parece entender la raíz del problema: necesidad de generar una identidad y pertenencia al club.25

Podemos ver entonces que en todos y cada uno de los indicadores que denotan estabilidad/volatilidad tanto individual (jugadores) como colectiva (los equipos) y los aficionados existe una tendencia hacia la volatilidad del factor humano presente en el negocio-manifestación cultural llamado fútbol; sin embargo, en el caso del aficionado aunque el desapego es un fenómeno más o menos generalizado, el grado de desapego guarda cierta correlación con la edad, el tipo de socialización o "anclaje" al que ha sido expuesta la persona. Aunque no tan claro como nuestro supuesto al inicio de esta investigación, existen indicios de la ruptura de valores entre los aficionados mayores de 40 años y los aficionados más jóvenes. Desde luego, al no ser contundentes los resultados habrá que explorar en futuras investigaciones las continuidades y rupturas de los valores entre diferentes generaciones.26

Conclusiones

Mientras las sociedades tradicionales encontraron en el Estado-nación un anclaje (imperfecto ciertamente) en su tránsito hacia la modernidad, el mundo globalizado, acompañado del marco filosófico-político-cultural posmoderno, ha cuestionado seriamente cualquier anclaje, cualquier noción de pertenencia sólida a un grupo o imaginario sólido o más o menos durable.

El fútbol ciertamente nos ayuda a comprender cómo el marco material-económico de la globalización precisa de la ayuda del triple marco filosófico-político-cultural posmoderno para el correcto funcionamiento de una civilización consumista y una sociedad cada vez más líquida.

Los resultados obtenidos confirman que en todos y cada uno de los indicadores que denotan estabilidad/volatilidad, tanto individual (jugadores) como colectiva (los equipos), hay una tendencia hacia la volatilidad del factor humano presente en el negocio-manifestación cultural llamada fútbol. Lo anterior nos permite hablar de jugadores y equipos con un menor arraigo geográfico y con identidades menos territorializadas (habrá que ver en futuros estudios hasta qué punto debemos hablar de identidades transnacionales, posterritoriales, mercantilizadas, neotribales, etcétera).

Lo interesante entonces es ver si este creciente y marcado desarraigo terminará impactando en un desarraigo paralelo de otro de los componentes centrales del espectáculo-negocio llamado fútbol, el aficionado. Por lo pronto, y a pesar de que México ocupa el cuarto puesto en asistencia total a estadios27 (no así en porcentaje de asistencia con respecto al aforo total de los estadios) (CNN 2012), las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol han mostrado su preocupación por la baja asistencia de aficionados a los partidos (El Siglo de Torreón 2010). Las cifras atestiguan records históricos a la baja,28 ya que la asistencia total para el Clausura 2012 (3.3 millones de aficionados) es menor a la registrada en el Clausura 2004 (3.4 millones) (Ansalatina.com 2012). Si los equipos registran menores entradas al estadio, las televisoras registran menos ratings en los juegos, habrá entonces que explicar cómo el desarraigo de los equipos, éstos menos estables y la volatilidad de los jugadores, podrían (hay indicios de que ya lo hacen), dar pie a un aficionado poco leal, un aficionado que no "sienta los colores".29 Por lo pronto, como destaca Mauricio Romero (2013) en su entrevista a Juan Villoro, la Federación Mexicana de Futbol Asociación ya ha reconocido de forma implícita el enfriamiento de la pasión por el balompié nacional.30 Para Villoro, esto puede explicarse en parte como resultado de la "pérdida de identidades" (Romero 2013). Villoro explica de manera magistral:

Las porras cada vez tienen menos ídolos a quienes componer canciones, pues un jugador puede ser la estrella en un campeonato y al siguiente vestir la camiseta rival. ¿Cómo vas a sentir identidad con un club que te traiciona, que vende tus jugadores, que no respalda lo que eres? Crear identidad y sentido de pertenencia es un tema cultural y ningún empresario quiere hacer esto (entrevistado por Romero 2013).

Hemos mencionado también que los jugadores son explotados, pero que esta explotación toma formas deportivas que pueden impactar en su salud y su estabilidad familiar, como extradeportivas (comerciales principalmente). Es menester de futuros trabajos documentar cuáles son los impactos que estas nuevas formas de explotación tienen en la vida de los futbolistas. Otro posible impacto que puede ser objeto de estudio es el sugerido por Elias (1995, 80) cuando advierte sobre las implicaciones en términos de placer que tiene para el atleta la transición del deporte recreativo hacia el deporte profesionalizado.

Por lo pronto, podríamos decir, que en medio de un mundo materialmente globalizado, y en medio de un triple marco filosófico-cultural-político posmoderno, en el cual el anclaje que le había dado cierta liquidez a la modernidad -el Estado-nación- parece cada día menos relevante, las manifestaciones culturales, incluida desde luego el fútbol, tendrán que encontrar discursos más consonantes con la realidad. Después de todo, en un mundo crecientemente globalizado, donde las lealtades colectivas hacen agua por doquier, en el cual se celebra la primacía del individuo por encima de cualquier lealtad o identidad colectiva, no se puede seguir con políticas marcadamente nacionalistas (de anclaje ciertamente) como las reglas de número de extranjeros o las reglas de nacionalidad para poder ser parte de un equipo nacional. Ciertamente habemos quienes, habiendo crecido en una generación, mitad anclada en la modernidad sólida del Estado-nación y que desarrolla nuestra vida intelectual y profesional en la era de los desanclajes, echaremos de menos la época de los clubes con jugadores insignia, casi vitalicios dentro de una institución o arraigados a una ciudad y de los clubes donde se podía tener la certeza de que algunos años más tarde seguiríamos viendo a los jugadores que unos años atrás habían logrado nuestra admiración y lealtad; sin embargo, la realidad parece confirmar que los jugadores y equipos son tan volátiles en un mundo posmoderno, como lo son las mercancías y como lo son los flujos financieros. Ojalá para los clubes y para el lucrativo negocio, nosotros los aficionados posmodernos no desarrollemos también lo que Hans Jonas (1974) acuñó como una moralidad moderna de distancia contra la moralidad de apego, que se requiere tenga el aficionado para hacer que el negocio pueda funcionar.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)