Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva

Calle 13, "Latinoamérica"

Introducción

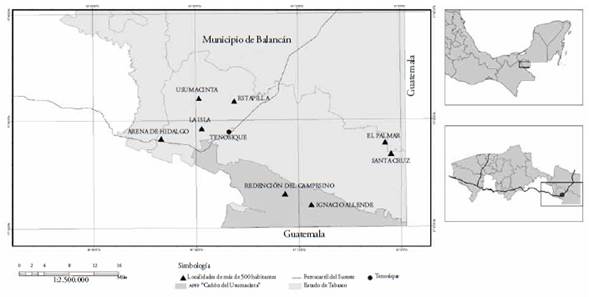

El 22 de septiembre de 2008, el gobierno federal decretó la creación del Área Natural Protegida (ANF) Cañón del Usumacinta, en el municipio de Tenosique, Tabasco, con la categoría de "Área de Protección de Flora y Fauna" (Diario Oficial de la Federación -en adelante DOf- 22/09/2008);1 tres años antes, la misma había sido declarada "parque estatal" por el gobierno del estado (Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco 15/06/2005).2 La constitución de esta área protegida forma parte de la política ambiental del Estado mexicano, la cual descansa en el principio de sustentabilidad, y coincide con la incorporación de Tabasco al Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) ese mismo año (Whizar 2010). De acuerdo con el Decreto Federal, la conformación del área constituye un mecanismo efectivo de integración de la conservación de la riqueza natural existente con el bienestar y el desarrollo económico de la población.

Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) se encuentran 27 localidades de menos de 1,000 habitantes (INEGI 2011), cuyo grado de marginación es "alto" (Conapo 2010; Sedesol 2012). En todas ellas, las actividades productivas que se realizan están orientadas a garantizar la supervivencia de los hogares de forma muy elemental, por lo que se las inscribe entre las estrategias de subsistencia. Tales estrategias se refieren a prácticas culturales y productivas que expresan formas de relación −material y simbólica− de los seres humanos con el ambiente, desplegadas para la satisfacción de necesidades básicas y no necesariamente para la generación de excedentes. Dichas actividades son la agricultura de autoconsumo de maíz y frijol −con dos periodos de siembra-cosecha al año− seguida por la ganadería y, en su caso, la pesca, que son tareas organizadas familiarmente; el aprovechamiento forestal es de carácter doméstico (vivienda y leña).

El propósito de este artículo parte de reflexionar cómo la instrumentación de la política ambiental mediante un esquema de producción basado en la sustentabilidad, a la vez compromete y deteriora las estrategias de subsistencia campesinas. En efecto, el funcionamiento de dicho esquema depende de la creación y ejecución de mecanismos que respondan a las demandas del mercado, al tiempo que limitan el acceso y uso de los recursos naturales a la población, en la que se ha venido instalando la percepción de la "necesidad" de conservar. Dichos mecanismos −que entrañan la reconversión productiva y la prestación de servicios− están motivados por la generación de ingresos monetarios y son promovidos entre los campesinos, indígenas y mestizos, como vía para mejorar sus condiciones de vida y bienestar; no obstante, su eficacia para lograrlo y garantizar el abasto suficiente de alimentos y el acceso a ellos está todavía por verse.

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco (SIGET). Bases de datos de Información Geográfica del Grupo Académico "Procesos culturales y construcción social de alternativas" de El Colegio de la Fronteras Sur, Unidad Villahermosa.

Mapa I. Localización y polígono del ejido Ignacio Allende dentro del área de reserva. Área de Protección de Flora y Fauna "Cañón del Usumacinta". Localidades con más de 500 habitantes

Así, el eje de la discusión de este documento se centra en la dinámica provocada por la implementación de la sustentabilidad ambiental en el ejido Ignacio Allende, localizado dentro del Área Protegida del Cañón del Usumacinta, en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales que provocan tensión con las estrategias de subsistencia que han forjado sus habitantes. La primera parte del trabajo sitúa la emergencia de la sustentabilidad en la agenda política nacional en el contexto del desarrollo del país. En la segunda se expone el proceso de inserción de la región, donde se ubica la ANP, a la dinámica de desarrollo, con énfasis en los intereses, contradicciones y particularidades de la política estatal. Finalmente, en las partes tercera y cuarta se da cuenta de la tensión y deterioro de las estrategias de subsistencia que está generando la instrumentación del esquema de sustentabilidad en Ignacio Allende.

La información que se ofrece sobre el ejido fue obtenida en 5 periodos de trabajo de campo, realizados entre los meses de abril y julio de 2011 y abril de 2012. Durante el mismo, se llevaron a cabo entrevistas abiertas y semiestructuradas, además del registro etnográfico. Los datos recabados fueron ampliados con información documental del gobierno del estado de Tabasco.

Emergencia de la política ambiental sustentable en México

El desarrollo ha sido un proyecto global dominante desde al menos la segunda mitad del siglo pasado. De acuerdo con sus promotores, el fin último del desarrollo consiste en fomentar el crecimiento económico mediante la alta productividad, mayor dinámica comercial y una óptima infraestructura industrial, para garantizar el bienestar, la prosperidad y la libertad de los seres humanos (cfr. Truman 1949). Encabezado inicialmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, en la actualidad es dirigido por organismos y corporaciones trasnacionales. Este cambio de dirección supuso la transferencia de la regulación de la economía, la producción y el comercio, del Estado al mercado, que privilegian el crecimiento económico, no así el bienestar de la población (Edelman y Haugerud 2005; Gardner y Lewis 2003; Wallerstein 1996; Rubio 2001; Salinas 2004; Romano 2009; Powaski 2000).

En México, el proceso de desarrollo ha estado inserto en la dinámica global enunciada y ha respondido también a coyunturas económico-políticas internas. Las estrategias seguidas por el gobierno para su concreción desde la década de los cuarenta han sido la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) (1940-1982) y el libre comercio y la competencia (1982-2012), inscritas en el modelo neoliberal. Ambas vías advierten la importancia del campo en este proceso y han asumido su modernización como eje de la política de desarrollo rural.

Entre los años cuarenta y mediados de los sesenta, la política de desarrollo rural tuvo como finalidad incrementar la producción agrícola e incorporar a la población campesina (indígena y mestiza) al mercado; a ello contribuyeron la "revolución verde" y la reforma agraria (Hewitt 1978; Del Valle et al., 1996; Quintana 2010; Tarrío et al., 2010). La primera, consistente en la aplicación de paquetes tecnológicos para aumentar la producción, sobre todo de exportación, fue implementada en los estados del norte, occidente y centro del país, principalmente, pero no en los del sur-sureste, dando lugar a una marcada división entre un campo empresarial y otro de mediana y pequeña producción. La reforma agraria, desde los sesenta, enmarcada en el programa estadounidense Alianza para el Progreso, permitió abrir nuevas tierras al cultivo de alimentos básicos y a la producción de bovinos mediante el reparto agrario y la colonización, que benefició sobre todo a los pequeños productores (Urquidi 2005; Bengoa 2003; Quintana 2010; Tarrío et al., 2010).

Una parte de las divisas generadas por la venta de productos del campo fue reinvertida en la industria nacional, sobre todo, desde el final de la segunda guerra y hasta mediados de los sesenta (cfr. Aguilar y Carmona 1985; Del Valle et al., 1996.; Quintana 2010). La producción de ésta, lo mismo que la de cultivos básicos, tenía como finalidad satisfacer la demanda de la creciente población urbana. Este énfasis, empero, contrastó con la reducción de la inversión pública en el campo, que afectó, sobre todo, a los pequeños productores, que derivó en la adquisición de alimentos del exterior ante la disminución productiva. En medio de esta contradicción, al final de la década de los sesenta, este sector del campo mexicano se encontraba en crisis (Isaac-Márquez et al., 2008; Quintana 2010; Tarrío et al., 2010; Del Valle et al., 1996; Hewitt 1978).

A principios de los setenta, la política de desarrollo rural se enfocó en incentivar la producción de granos de consumo humano para el mercado nacional (Massieu 1990). En el marco de esta política, se buscó encaminar la participación de los campesinos y ejidos en el esquema de sociedades cooperativas que funcionaran como pequeñas empresas productivas. La excesiva centralización en la toma de decisiones y la burocracia administrativa, además del uso clientelar y faccioso de los apoyos gubernamentales, impidió que algunas de ellas se manejaran de manera autónoma.3 Por lo demás, si bien la producción de granos aumentó, no por ello quedaron superadas las contradicciones heredadas en el campo ni dejaron de fluir recursos gubernamentales para la producción de cultivos comerciales de exportación (Del Valle et al., 1996).

Hacia la segunda mitad de esta misma década, el Estado privilegió la extracción de hidrocarburos, aprovechando la coyuntura de descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en Tabasco y Chiapas y el alza internacional de su precio en el contexto de la guerra de Yom Kipur en 1973. La derrama económica generada por la exportación del crudo permitió mantener el estímulo a la producción agrícola de exportación y, al mismo tiempo, financiar la producción de temporal, sobre todo, de maíz, frijol, arroz y trigo, por medio de créditos y subsidios. Ésta fue la estrategia seguida con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) -1980-, este programa estaba orientado a garantizar la autosuficiencia alimentaria del país, lo que no evitó que se siguieran importando alimentos para enfrentar el desabasto interno (Ortega et al., 2010; Massieu 1990; Quintana 2010; Tarrío et al., 2010).

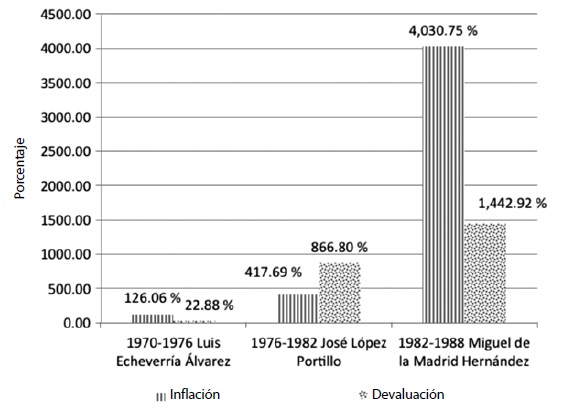

La efervescencia petrolera llevó al gobierno a gastar más de lo que tenía, y provocó un déficit fiscal una vez que los precios del petróleo descendieron. Para subsanar sus finanzas, el presidente José López Portillo solicitó préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) antes de concluir su mandato en 1982. El dinero solicitado fue operado en la siguiente administración (1982-1988), encabezada por Miguel de la Madrid, pero quedó condicionado a la reducción del gasto público y a la apertura comercial, lo que generó, al mismo tiempo, endeudamiento con el exterior y devaluación del peso. Una parte de la reducción del gasto se llevó a cabo en programas sociales y productivos e implicó la descentralización de empresas públicas, que fueron adquiridas por capital privado nacional y extranjero, como Dirona, Dicona, Forjamex y Sosa Texcoco (Sacristán 2006). La apertura comercial, a su vez, se tradujo en la eliminación de aranceles comerciales, precios de garantía y subsidios con el objetivo de incentivar la producción y estimular el comercio con el exterior, que privilegió, entre otros, al sector agroempresarial y exportador (Sanderson 1990; Rubio 1999; Rubio 2004).

Si bien, estas medidas fueron aplicadas desde los primeros años del gobierno de De la Madrid con el pretexto de contener la crisis, en los hechos la profundizaron: disminuyó el poder adquisitivo de las familias y, con ello, las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; aumentaron el desempleo, la migración, el precio de la canasta básica y el desabasto de alimentos, así como la dependencia alimentaria. En particular, a la implementación de tales medidas en el ámbito rural se sumaron el aumento de los precios de los insumos para la producción, la eliminación de subsidios y créditos y de los precios tope para la comercialización de algunos productos y el desmantelamiento del SAM, que dificultó aún más la producción entre los pequeños productores para su propio sustento, lo que condujo a un desencuentro entre los campesinos y el Estado. Los días del "Estado benefactor", acusado de ser el causante de la crisis, llegaron a su final; su lugar fue ocupado por un Estado desdibujado, disminuido en sus funciones y ceñido al arbitraje de las reglas establecidas por el libre mercado (Quintana 2010; Tarrío et al., 2010; Del Valle et al., 1996).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en http://www.economia.com.mx/inflacion_y_devaluacion.htm.

Gráfica I. Devaluaciones del peso 1970-1988

Durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) se ahondó en la instrumentalización del modelo neoliberal en el campo. En el marco de su modernización se impulsó la reforma al artículo 27 constitucional, que entrañó una nueva lógica agraria: puso fin al reparto agrario de tierras y modificó la estructura del ejido, que pasó del reconocimiento de una forma colectiva para el acceso individual a la tierra al reconocimiento del individuo como sujeto de derecho agrario a fin de darle certeza jurídica sobre la tierra otorgada por la colectividad (Gutelman 1971; Hewitt 1978; Procuraduría Agraria 1993). Esta transformación judicial legalizó el mercado de tierras ejidales y su especulación por el capital privado, sobre todo, en las de mayor rentabilidad o potencial rentable.

Ya en el último año de su gobierno, el modelo fue empatado con la puesta en operación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), con lo que aumentó la presión sobre la producción del campo al orientarla hacia un esquema de competitividad comercial para la exportación. Al mismo tiempo, se agudizó el abandono del campo "tradicional" -el de la producción de alimentos-, lo que ha derivado en una, cada vez, menor producción de granos básicos mientras su importación crece.

La adopción del principio de sustentabilidad4 por el gobierno desde los primeros años de los noventa también apuntaló esta dinámica. El argumento con que fue incorporado a la agenda política nacional se centró en la corrección del proceso de desarrollo, cuya instrumentación había contribuido a degradar el medio ambiente y reducido la disponibilidad de los recursos naturales.5 Su puesta en práctica, sin embargo, ha limitado el acceso de los campesinos a tales recursos y su usufructo.

En efecto, el patrón de desarrollo basado en la sustentabilidad tiene como premisa medular la explotación óptima de los recursos naturales mediante su uso adecuado, a fin de no comprometer el desarrollo tanto de las generaciones actuales como de las venideras. Para lograr esto, una de las medidas implementadas por el Estado consistió en rediseñar la política ambiental existente a fin de privilegiar la preservación y conservación de estos recursos. El resultado ha sido el crecimiento exponencial de áreas naturales protegidas.6

Los primeros pasos dados en este rediseño fueron la desectorización de la gestión ambiental -circunscrita entonces al ámbito urbano y a la contaminación del aire- y el impulso de una agenda ambiental integral que descansó en la legislación vigente en la materia en ese momento -Ley Federal de Protección al Ambiente (1982) y Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (1988)-, que sentó las bases para su institucionalización. Es por ello que se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en 1994, la que se transformó en Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a partir de 2000 (Contreras y Kauffer 2011; Gil 2007; Lezama 2006; SEMARNAT 2005).

La gestión ambiental es un concepto clave en la política ambiental. Se trata, en términos generales, de la regulación institucional del uso del espacio físico y los recursos (bióticos y abióticos) existentes en él y su aprovechamiento económico. Concomitante a esta noción se encuentra la de ordenamiento territorial, la cual implica enfatizar el establecimiento de la "vocación" productiva -bienes y servicios- de los espacios físicos, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrece el valor agregado. Estos elementos confluyen en las ANP como medida para garantizar su viabilidad, a la vez que configuran un esquema de producción con el que se busca promover el bienestar y desarrollo de la población que vive dentro de ellas. Tal esquema, expuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001), se basa en el "uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales".

Conviene señalar que al amparo de este esquema se ha impulsado, desde el gobierno, la figura de pago por servicios ambientales entre la población campesina para elevar sus ingresos monetarios. Esta modalidad, en la que se acuerda la entrega de una determinada cantidad de dinero para quienes la adoptan, tiene por objetivo la conservación y uso sostenible del ambiente natural. Debido a ello, dicha figura ha avanzado considerablemente, aunque el acceso al fondo económico que comprende está condicionado a la aprobación de proyectos que respondan a este propósito.

La adopción de esta figura por los pequeños productores, motivada más por el acceso a los recursos económicos para sostener la propia situación de subsistencia que por la convicción per se respecto a la política ambiental-conservacionista, empero, los coloca en el dilema entre conservar y producir. En el fondo, esto entraña la preocupación por continuar trabajando la tierra y, con ello mantener su identidad campesina, seguir diversificando sus actividades económicas o emigrar ante la constante falta de apoyos reales para fortalecer el campo. De esta manera, se advierte entonces que la vía del pago por servicios ambientales no sólo no enfrenta el problema de descapitalización del sector y la baja producción de alimentos -cuyo efecto ha sido la creciente importación de éstos-, también se le niega, lo que agudiza sus contradicciones. Por lo demás, esta dinámica habrá de empatarse, en el corto plazo, al proceso de reconfiguración que experimenta ya el mundo rural, que pasa por su relación con el Estado.

Acorde con tal esquema, se promueve además la explotación turística del paisaje y se profundiza en la producción agrícola comercial para exportación, cuyos beneficios económicos sólo marginalmente constituyen un modesto ingreso pecuniario para los campesinos.

También como parte del rediseño de la política ambiental, se establece una categorización que determina el uso de las áreas protegidas y medidas de conservación, dependiendo de las características físicas del espacio por proteger; del grado de perturbación en que se encuentra; la disponibilidad de los recursos presentes para su aprovechamiento; y la biodiversidad. Así, para el caso específico del Área Protegida Cañón del Usumacinta, la categoría que recibió es la de Área de Protección de Flora y Fauna, puesto que se consideró el hecho de estar en buen estado de conservación como hábitat de diversas especies de flora y fauna en categoría de riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2001, y ser un importante reservorio de agua. Para su viabilidad social, el Decreto que la creó sugiere que las actividades productivas locales -agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca- se orienten "hacia un esquema de sustentabilidad [que reduzca] los impactos ambientales sobre los ecosistemas del área", aunque no precisa en qué consiste tal esquema.

En el siguiente apartado se expone cómo ha sido el proceso de inserción del ejido Ignacio Allende en la dinámica de desarrollo nacional mediante la política de desarrollo rural del estado de Tabasco desde finales de los años setenta hasta la creación del APFF.

El desarrollo aplicado en la región del APFF Cañón del Usumacinta

La concreción del desarrollo supuso la integración de toda la federación a la consecución de este objetivo. Para ello, se dividió el territorio nacional en regiones y se diseñaron acciones y objetivos orientados a aprovechar al máximo los recursos existentes y el potencial productivo de cada una de ellas. Se tecnificó y mecanizó la producción agrícola comercial en el norte y centro del país, y se explotó la riqueza natural del sur-sureste a partir de la puesta en mar cha del Ferrocarril del Sureste (1950) y la Carretera Circuito del Golfo (1958), que lo integraron al centro del país.

Para el caso de Tabasco, en particular, la formulación de políticas para desarrollar al estado desde mediados de los años cuarenta, descansó en la visión que incluso en la década de los setenta se tenía del trópico, según la cual éste encerraba gran cantidad de "reservas forestales, minerales, hidráulicas y de tierras" (Nelson 1977, 15), que debían ser destinadas para fomentar el desarrollo. Así, para aprovechar el potencial productivo del estado (tierras, selva, bosque, agua, y más tarde petróleo) en pro del desarrollo nacional, se creó la Comisión del Río Grijalva (1951), la cual proyectó la construcción de presas en la cuenca alta del río Grijalva (Chiapas) para la generación de energía eléctrica y la creación del Plan Chontalpa (1964) y el Plan Balancán-Tenosique (1972) para la producción de granos y carne, respectivamente, que habría de abastecer la demanda de consumo interno (estatal).7 Es importante mencionar que los proyectos de desarrollo en la entidad fueron particularmente intensivos; sus efectos han sido evaluados en trabajos académicos nacionales y estatales (Uribe 2009; Capdepont 2009; Arrieta 1994; Casco 1980; Casco 1979; Díaz Perera, en prensa), enmarcados en un proceso que ha sido llamado por Tudela (1989) "modernización forzada del trópico".

La actividad productiva preponderante de ambos planes -la ganadería de bovino y los cultivos básicos- contribuyó a acentuar el desplazamiento de la producción de banano, que hasta finales de los años treinta había sido el sostén de la economía estatal, seguida de la de coco, cacao y caña. Martínez (2006) señala que en un lapso de diez años (1925-1935) la producción de plátano pasó de 7.7 toneladas a tan sólo 2.49,8 y experimentó un ligero auge entre 1946 y 1955. A juicio de Tudela (1989, 76), con la crisis platanera "arrancó el verdadero proceso de modernización de la entidad".

El decaimiento de la producción de plátano arrastró consigo a la agricultura en general, sobre todo, la de plantación, que derivó en la reducción de la participación del sector agrícola en el PIB entre 1950 y 1970, que pasó de representar "casi tres cuartas partes del valor de la agroproducción total [...] [a] menos de la mitad" al final del periodo (Tudela 1989, 176-180). Esta coyuntura posibilitó que los pequeños productores incrementaran la producción de granos básicos para garantizar la propia subsistencia y, al mismo tiempo, el auge de la ganadería como fuente generadora de divisas desde los años cuarenta.9

En el marco de esta dinámica, quedaron abiertas nuevas tierras para el cultivo y la ganadería mediante la colonización de la selva con la creación de centros de población agrícolas. En este contexto se crea la mayoría de los ejidos del Área Protegida.10

La creación de ejidos en la región (entiéndase el Área Protegida Cañón del Usumacinta) es sólo un primer momento de la instrumentación de la política de desarrollo rural en el ámbito local, centrado en la incorporación de los campesinos a la lógica del mercado. A este momento se han podido identificar dos más: uno, que comprende el periodo de 1977 a 1988, caracterizado por la introducción de infraestructura básica y la implementación de algunos proyectos productivos; el otro, de 1994 a la fecha, en el que se ha enfatizado en la producción orientada al mercado, cuya matriz es el neoliberalismo. El periodo 1989-1994 es posible considerarlo como de "transición" debido a la inestabilidad política que privó durante el mismo.

Primeros pasos del desarrollo en la región

Si bien, la mayoría de los ejidos dentro del área fueron fundados un par de años después de iniciar los trabajos del Plan Chontalpa (en el caso de Ignacio Allende, su repoblamiento sucedió un par de años antes de la puesta en marcha del Plan Balancán-Tenosique), no fue sino a partir de la administración pública estatal 1977-1982 que comenzaron a realizarse obras de infraestructura en la región. Conviene destacar, no obstante, que mientras las obras emprendidas en los planes fueron financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno federal, las de la región fueron con recursos de los gobiernos federal y estatal. De esta manera, el Estado daba el primer paso para avanzar en su propósito de integrarla al proceso de desarrollo nacional.

Las primeras acciones de infraestructura fueron la carretera y la electrificación, llevadas a cabo por etapas que comprendieron a dos periodos de gobierno (1977-1982 y 1983-1988). Estas acciones, junto con otras de carácter productivo, estaban enmarcadas en la política de desarrollo rural, que postulaba elevar las condiciones de vida de la gente mediante el fomento de la producción y la integración al mercado. Así, más que la energía eléctrica, fue la puesta en operación de la carretera la que posibilitó este proceso.

De manera particular, en 1982, dicha política quedó articulada en el Programa de Desarrollo de la Franja Fronteriza (PDFF), que comprendía "la atención a marginados, generación de empleos, bienestar social, desarrollo agropecuario e infraestructura pesquera y turística". En su diagnóstico sobre la región, destacaba la dispersión de los asentamientos humanos como un problema por resolver debido a que dificultaba su atención e inserción al proyecto nacional de desarrollo. Por ello, el Programa proponía la creación de centros rurales integradores como una medida para solucionarla.

Un año más tarde, el PDFF fue potencializado por el Programa de Desarrollo de la Región Sureste (PDRSe),11 del gobierno federal, y el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 1983-1988 (Gobierno del Estado de Tabasco -en adelante GET- 1983a). El primero postulaba la diversificación de la economía y la ampliación de la red carretera como una respuesta al atraso y relativo aislamiento de la región. El eje para diversificar la economía giraba en torno al adecuado aprovechamiento del potencial productivo de los recursos naturales mediante la reordenación territorial. El segundo, siguiendo esta veta, y con un enérgico impulso del gobernador estatal Enrique González Pedrero, proponía la creación de Centros Integradores (CI), localidades de confluencia a las que se dotaría de todos los servicios públicos básicos en las que se articulara la actividad comercial, a fin de detonar el desarrollo local-regional como una medida para mejorar las condiciones de vida de la población. Ambos instrumentos descansaban en la noción de desarrollo integral, concebido como un proceso de producción de bienes y servicios orientados a satisfacer las demandas elementales de la gente.

Uno de los objetivos del PLED, en concordancia con el PDRSe, consistía en integrar a la sociedad rural a la economía de mercado por medio de la producción agropecuaria, pesquera o forestal, pues asumían que la dispersión de asentamientos era causa de atraso e impedía al gobierno proporcionarles servicios básicos. En este sentido, los centros integradores, creados como una estrategia basada en el "cambio de estructura para la integración" y el "rescate de las potencialidades primarias", constituían una pieza clave en el Plan ya que facilitarían el intercambio comercial de la producción de las localidades que integraban. Los CI habrían de encarnar la política de descentralización que acompañó la reforma del Art. 115 constitucional (1983). Así, para su operatividad fue reformada la Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco, se creó una nueva estructura administrativa del territorio municipal: delegación, subdelegación, sector y sección, cuyas autoridades (elegidas por sus comunidades para un periodo de tres años) representarían a las municipales.

En el mismo marco político de desarrollo de la región, con la carretera12 concluida para conectar las localidades de la selva con la cabecera municipal, el gobierno apuró la introducción de los servicios de electrificación y transporte, y se apoyó para la creación de la red de agua y la construcción de viviendas.

Sin ánimo de exagerar, la puesta en funcionamiento de la carretera, aunque de terracería, permitió que las incipientes relaciones comerciales con la cabecera mejoraran. Asimismo, facilitó la implementación de programas de producción ganadera y de diversificación agrícola que fomentaron el uso de insumos químicos (GET 1984), y que la oferta de abarrotes se ampliara, que generaron cambios en la dieta de la población. La conectividad carretera, además, dio lugar a que la migración de adultos incrementara, al tener como puntos de llegada ya no sólo Tenosique, sino localidades situadas dentro y fuera del estado y, en menor proporción, del país. Esta dinámica quedó reforzada con la pavimentación de la carretera en 2006.

La transición hacia un nuevo modelo

En general, durante el sexenio 1989-1994, el gobierno del estado, pese a la crisis política en que se encontró en el momento,13 continuó con las obras de infraestructura para la región (en algunos casos construcción, en otros ampliación, rehabilitación y conservación). En cuanto a los proyectos productivos, se incorporaron las hortalizas a la agricultura local (tomate, melón, sandía y yuca), que se sumaron a la que ya existía de chile, y se promovió la diversificación de producción de oleaginosas como soya, girasol y palma africana, que se agregaron a la de coco, y especies ornamentales como la chigua.14 De igual manera, se incentivó la producción de maíz, frijol, arroz y sorgo mediante la dotación de insumos y herramientas a los productores y se concitó a la reforestación con árboles frutales y maderables, como una medida para revertir el agotamiento de los recursos forestales. Asimismo, se impulsó el mejoramiento genético de animales, especialmente, el de ganado bovino, para aumentar la producción y su rendimiento (GET 1989; 1991). Empero, la estrategia de los centros integradores, que llegó a ser un sello distintivo de la administración anterior, persistió sólo en el papel.

Estas acciones estuvieron respaldadas en el Plan Estatal de Desarrollo 1989-1994 (GET 1989), uno de cuyos ejes era abrir el campo tabasqueño a productos de mayor rentabilidad económica y afianzar la integración de los pequeños productores a la dinámica comercial. En los informes de gobierno presentados en este periodo se observa, sin embargo, una tendencia orientada a concentrar los recursos económicos en municipios con alta productividad agrícola (Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Centro, Teapa, Jalapa y Tacotalpa) y ganadera (Teapa, Huimanguillo, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique). En este mismo periodo, los recursos provenientes del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fueron ejercidos por los gobiernos estatal y municipal y el Instituto Nacional Indigenista (INI) para apuntalar las obras de infraestructura y vivienda (GET 1992; 1994).

La era neoliberal

Las administraciones estatales que siguieron (1995-2000, 2001, 2002-2006 y 2007-2012) han profundizado en la apertura del campo tabasqueño hacia la diversificación en la producción de cultivos de aparente alta rentabilidad económica, aprovechando las ventajas comparativas, esta dinámica se enmarca en el desarrollo sustentable. El argumento esgrimido para justificarla, se refiere a la necesidad de contar con fuentes generadoras de ingreso distintas de la explotación de hidrocarburos y recursos naturales para garantizar el desarrollo del estado a partir del empleo óptimo de los mismos y del medio ambiente. Esta apertura ha implicado mayor participación del capital privado para darle valor agregado a estos productos, en ausencia de un aparato estatal (desmantelado por la política de privatización) (Zepeda 2012; Sánchez 2010; Sacristán 2006).

En este ánimo, se ha aprovechado la ubicación geográfica de Tabasco, "paso obligado al sureste mexicano", para potenciar el sector servicios -en especial en la ciudad de Villahermosa-. El marco de estas iniciativas ha ido permitiendo la integración a la cadena comercial con Norteamérica y ser plataforma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC) con los mercados emergentes de Centroamérica (PLED 2002-2006) (GET 2002). En este contexto, desde 1995, se han signado diferentes instrumentos encaminados a consolidar la integración regional, es el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica (2008)15 el de mayor envergadura hasta el momento.

En estos procesos, la política pública de desarrollo rural se ha empeñado en fomentar entre los pequeños productores agrícolas tabasqueños una cultura empresarial ligada a la reconversión productiva, que implica el desplazamiento de los cultivos de ciclo corto por los perennes, y el rescate, conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente, como medidas para mejorar sus condiciones de vida. Ambas vías ya no están orientadas a insertar a los pequeños productores al mercado, sino a cadenas productivas de bienes y servicios, como son los programas ecoturísticos y el pago por servicios ambientales. Tal empeño, sin embargo, no ha cristalizado plenamente; los campesinos siguen encontrando en la propia producción de granos y hortalizas la base de su subsistencia diaria, que sortean con ingresos provenientes de otras fuentes, como el comercio, las remesas y los programas sociales -Oportunidades, Procampo, Progan, empleo temporal-, entre otras.

El desarrollo aplicado en Ignacio Allende

Como herencia tardía de la política agraria mexicana, el ejido Ignacio Allende fue creado en 1967 por decreto presidencial en el contexto de la política de colonización y de reparto agrario, fueron los beneficiarios un grupo de 79 campesinos sin parcela originarios de Salvatierra, Guanajuato, se dotó a cada uno de 20 hectáreas (Carpeta Básica del ejido Ignacio Allende). No obstante, hacia 1970 habían abandonado el lugar.16 Éste fue ocupado por familias indígenas (sobre todo de origen tzeltal y ch'ol) y mestizas procedentes de Chiapas, Veracruz, algunos municipios de Tabasco y ejidos vecinos (Vásquez y Cobos 1994),17 posiblemente avecindados en el ejido cuando todavía estaban los primeros.

Ignacio Allende se localiza al sureste de la cabecera municipal de Tenosique, en los 17°18'03''N y 91°13'10''O y a 274 msnm (INEGI 2011). Colinda al norte con la colonia agrícola El Xotal, al este con el ejido Francisco I. Madero, al sur con los ejidos Francisco Villa y El Repasto y al oeste con los ejidos Bejucal y Redención del Campesino. Tiene una extensión de 2,139-84-56.13 hectáreas de acuerdo con el acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales (Almaraz 2010, 7), cuyos suelos no son aptos para labores agrícolas.

El Censo de Población y Vivienda 2010 registró en el ejido 695 personas,18 de las que 342 son mujeres y 353 hombres, la mayoría, 530 indígenas, de predominancia tzeltal. Del total, 63 % es menor de 24 años de edad; de ésta, 38 % (25 % del total) es mayor de 15 años, la mitad con apenas la secundaria terminada y sin acceso a tierra.

Además, 80 % de la población está inscrita en el Seguro Popular y para la atención médica cuenta con un centro de salud, donde las consultas son brindadas por personal médico los lunes, miércoles y viernes de 10 am a 1:30 pm; por las tardes, éstas son ofrecidas por un médico tradicional de la localidad casi todos los días de la semana a partir de las 6 pm. También cuenta con tres planteles escolares en los que se imparte educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria (modalidad telesecundaria).

El mismo Censo reporta 121 viviendas con igual número de familias, integradas por 5.7 miembros en promedio (INEGI 2011). La mayoría de las viviendas son de paredes y techo de madera, con piso de tierra y sin drenaje, aunque con energía eléctrica y agua potable.

Se trata de un ejido donde la agricultura y la ganadería, en particular, la de traspatio, constituyen las actividades productivas primarias, cuya finalidad es el autoconsumo.19 Ambas han sido fundamentales para garantizar la subsistencia y autocapitalización por medio de la venta de sus excedentes, pero principalmente para acceder a bienes que les permitan seguir desarrollándolas.

Puesto que a su llegada el lugar era inhóspito, una de las primeras tareas de los pobladores fue el desmonte que realizaron con limitada tecnología, con simple hacha. Si bien, desmontar era una necesidad tanto para construir viviendas como para delimitar áreas laborables, es probable que haya sido una condición impuesta por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización para reconocerles derechos sobre la tierra (véase Uribe 2009, 173). Cabe hacer notar aquí que el desmonte en Tabasco fue una práctica asociada a la colonización.

Entre los años setenta y hasta finales de los ochenta, Allende siguió poblándose con personas procedentes de Chiapas (tzeltales), quienes todavía alcanzaron una parcela que trabajar y un solar donde levantar sus casas. Algunas habían llegado a visitar a sus familiares y terminaron quedándose o regresaron luego de asistir a una campaña religiosa; otras, buscando tierra.20 Esta dinámica implicó que el desmonte para delimitar la zona urbana se llevara a cabo conforme se iba poblando el ejido y en respuesta a necesidades específicas,21 como el caso de la pista aérea (hoy cancha de pasto).22

Dado que el ejido carece de fuentes de agua naturales, una de las demandas más sentidas de la población desde su llegada fue la del agua potable,23 pero ésta sólo fue atendida hasta los años ochenta en el contexto de la política24 de desarrollo rural. En un principio, la gente tomaba agua de un arroyo cercano y de un jagüey donde también abrevaban los animales, en las inmediaciones del ejido Francisco Villa. Por iniciativa propia, los pobladores instalaron una tubería desde un rancho particular -conocido como "El Tigre"- donde había un manantial; aunque inicialmente el dueño estuvo de acuerdo, cambió luego de parecer y obstruyó el paso del agua. En los ochenta, dentro de las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipal para mejorar las condiciones de vida de la población, realizó una perforación de 20 metros de profundidad buscando alguna corriente subterránea de agua, pero como no se halló ninguna se optó por bombearla desde el ejido Francisco I. Madero,25 quedó lista la instalación a inicios de los noventa. De esta manera se abastece actualmente.26

En el mismo marco de la política social para el área rural, a finales de los ochenta y principios de los noventa se puso en marcha un programa de vivienda operado por los gobiernos estatal y municipal y el Instituto Nacional Indigenista con recursos del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en el que varias27 familias resultaron beneficiadas (GET 1989; 1992). El programa proporcionaba el material para la construcción del inmueble conforme a un modelo y medidas específicas (aproximadamente 10 x 5 m y una altura de 2.5 m), con techo de dos aguas cubierto con láminas de asbesto,28 mientras que los beneficiarios aportaban la mano de obra.29 Dentro de este programa, se impulsó la construcción de letrinas y fosas sépticas.30 Tales recursos también fueron canalizados a infraestructura (se amplió la red de distribución de postes para la electrificación y se construyeron las calles de la zona urbana) y se introdujo la tienda de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) a mediados de los noventa. Ya para finales de esta década se puso en funcionamiento la red de telefonía, rural inicialmente, residencial en la actualidad (proporcionado por la empresa Teléfonos de México).

Por lo que toca a la carretera, aunque en el discurso de los habitantes no aparece como una demanda, sí se expresa como una necesidad. Por ejemplo, para dar cuenta de lo difícil que resultaba trasladarse a Tenosique, los refundadores de Ignacio Allende suelen referir que el trayecto, por decir lo menos, era complicado. No podía hacerse sino a pie, con carga y en medio de la selva.31 Ya instalados en el lugar, cuando había necesidad de ir a Tenosique (a comprar o vender), había que invertir dos días, uno de ida y otro de regreso, lo que se complicaba en tiempo de lluvias. La carretera vino a aliviar lo tortuoso del itinerario, aunque sólo en parte y por temporadas, particularmente la de secas, esta situación ha cambiado sustancialmente a partir de la pavimentación.

Con la carretera en operación, la actividad comercial interna comenzó a ocupar un papel importante para la economía del lugar. Algunas personas establecieron tiendas -las primeras- donde expendían artículos básicos: velas, cerillos, sal, azúcar, galletas. Otras comenzaron a desplazarse diariamente a Tenosique para vender parte de los productos que cultivaban en pequeña cantidad, como cebollín, cilantro, epazote, perejil, yerbabuena, aprovechando la única "ruta"32 que había para ir y volver. Esta dinámica comercial entrañó cambios significativos respecto a la dieta y la producción de cultivos en poco tiempo. Por una parte, fueron introducidos en las tiendas refrescos, pan industrializado, chile y salsa en lata, café soluble, frituras de harina y dulces, entre otros. Por otra, la demanda que los cultivos mencionados tuvieron en Tenosique motivó a quienes los comercializaban a adquirirlos incluso en ejidos vecinos. Más aún, se exploró la rentabilidad de otros cultivos entonces sólo para autoconsumo -macal, yuca y camote-,33 con óptimos resultados, esto derivó en una mayor producción.

Asimismo, posibilitó que el flujo de personas aumentara, lo que dio lugar al fenómeno de la migración. En sus inicios, ésta tuvo un carácter más bien incipiente, tenía como destino Tenosique, seguido de algunos otros lugares de Tabasco, como la capital Villahermosa, y Palenque, en Chiapas. Quienes entonces salieron fueron jefes de familia principalmente, para emplearse en trabajos temporales que no les generaban vínculos fuertes, como la albañilería y, en menor medida, el pastoreo de ganado.34

Este fenómeno adquirió otro cariz a finales de los noventa y se agudizó35 con la pavimentación de la carretera, ya que creció el número de unidades de transporte público y el horario de las corridas, facilitando el desplazamiento de la gente hacia la cabecera de Tenosique.36 Así, la migración dejó de ser discreta y ya no se limitó sólo a los jefes de familia; tampoco se circunscribió a Tenosique y al interior del estado como lugares de llegada, y abandonó en algunos casos su condición temporal. A los empleos tradicionales se sumaron nuevas áreas laborales: campo, guardia de seguridad, empleado de tienda, afanador, trabajo doméstico. En esta nueva oleada, fueron sobre todo jóvenes solteros sin tierra o sin posibilidad de acceso a ella -hombres y mujeres- en edad de trabajar quienes salieron. Cancún y Ciudad del Carmen han sido desde entonces los principales puntos de llegada, seguidos de Estados Unidos y, con menor frecuencia, Monterrey.

Finalmente, la carretera facilitó mayor flujo de bienes y mercancías hacia el interior del ejido, destacan los electrónicos: televisión, refrigerador, radio-estéreo, y en muy pocos casos la adquisición de automotores.

La instrumentación del desarrollo en el ejido, también implicó la puesta en operación de proyectos productivos, desde los años ochenta, a través de los cuales se dotó de aves (gallinas y patos) y cerdos a jefas de familia y cabezas de ganado a productores para su crianza, y la introducción de cultivos. Estos proyectos fueron alentados en el sexenio de 1989-1994 con recursos provenientes del Pronasol y Crédito a la Palabra. La finalidad de tales proyectos era elevar los ingresos de las familias rurales y mejorar sus condiciones materiales de vida, pero sin un plan de comercialización a corto, mediano y largo plazo, la creación de un mercado para éstos y la ausencia de medidas contra el coyotaje, difícilmente estas metas habrían de concretarse.

Sin duda, la crianza de animales de traspatio está muy lejos de ser una vía para capitalizar a los campesinos, pero sí les permite acceder al consumo de carne, si bien de manera esporádica. Por lo demás, la falta de agua sigue constituyendo un fuerte obstáculo para el desarrollo de la ganadería, y quienes la practican difícilmente podrán admitir que les capitaliza pese a que consideran que no requiere de mucha inversión.37

En cuanto a los cultivos, uno que tuvo fuerte arraigo debido a su buen precio en el mercado fue el chile -jalapeño y tabaquero- (GET 1981). Una de las innovaciones introducidas por el programa de chile fue el empleo de paquetes tecnológicos (fertilizante, pesticida y herbicida químicos) para incrementar el volumen de la cosecha, que también fueron utilizados por los mismos productores en el maíz y frijol, sobre todo el herbicida.38 Hasta hace un lustro todavía había quienes lo cultivaban, pero los bajos precios que se pagaban por él, que contrastaban con el gasto que debían hacer en tales insumos para lograr la cosecha, y la falta de mercado directo para darle salida, orillaron a los productores a dejar de cultivarlo.39 En el sexenio de 1989-1994, a la producción de chile, frijol y maíz, se sumó la de los cultivos de arroz y sorgo con base en el estudio de suelos, que operó con recursos del Pronasol.

Es de hacer notar que el programa de chile implicó la asistencia técnica para instruir en el uso de los agroquímicos. Así, se aleccionó a los productores sobre qué cantidades emplear y el modo de aplicación. Pese a ello, ya en la práctica, los mismos agricultores han establecido criterios para su uso40 acompañados de otras prácticas mediadas por la incorporación de conocimientos propios, como aquellas ligadas a la posición de la luna.41 Empero, en la actualidad solamente se mantiene el uso de herbicida para limpiar el terreno antes de sembrar y una vez cuando la planta está creciendo.

Asimismo, se apoyó la producción de maíz y frijol. De acuerdo con información de campo, en el sexenio de 1989-1994, se introdujo la variedad híbrida de maíz en el ejido, a la que llaman "enano" o "chaparro" por su tamaño, para comercializar. No obstante, los productores han privilegiado su empleo para el autoconsumo. En la actualidad, este cultivo se verifica entre los meses de noviembre a marzo (periodo al que llaman tornamilpa), dado que no requiere de mucha agua para crecer. Por esta razón, también se siembra para el ciclo de mayo-octubre junto con el maíz criollo, aprovechando las primeras lluvias a fin de contar con el grano al cabo de tres meses. De esta manera, los mismos lugareños buscan garantizar su propio abasto de la leguminosa para todo el año. El maíz híbrido, no obstante, tiene la particularidad de "agusanarse" en poco tiempo, lo que no sucede con el maíz criollo, que puede durar casi un año.42

A partir del sexenio 1995-2000, la actividad productiva del estado quedó inserta en la lógica neoliberal, que impulsó la reconversión de la producción agrícola hacia cultivos de alta rentabilidad comercial. Por esta vía, el gobierno ha pretendido incorporar a los pequeños productores a cadenas productivas y así mejorar las condiciones económicas de los hogares rurales. Bajo esta perspectiva, en Allende se promovió la producción de achiote y café, pero la falta de mercado para el primero y las oscilaciones del precio internacional del segundo, han obstaculizado la transformación pregonada por el Estado. Más aún, frente al fracaso de tales proyectos, los campesinos tumbaron los plantíos de estos cultivos y en su lugar volvieron a sembrar maíz y frijol.43

Lo hasta aquí expuesto evidencia que a la instrumentación de la política de desarrollo rural subyace una idea mecánica centrada en la provisión de servicios de infraestructura y el estímulo de la producción, de animales y cultivos, con fines comerciales, como condición necesaria para mejorar los niveles de vida de la población del ejido. Tal idea, sin embargo, contrasta con la realidad: no hay aumento en los ingresos ni, en consecuencia, las condiciones de vida de la población son mejores porque el desarrollo no es mecánico. A esto habrá que agregar que la mayoría de los proyectos y programas implementados en el sector son elaborados lejos del campo y, en muchos casos, responden a necesidades del mercado; además de las inercias arraigadas en él. La ausencia de medidas para corregir esto, obliga a la pregunta sobre los alcances y objetivos de la política de desarrollo rural.

Por lo demás, esta dinámica netamente excedentaria no tiene entre sus prioridades el fomento de la producción de autoconsumo, contraria a las nociones de excedente, escasez y progreso, sino la incorporación de los trabajadores del campo a la lógica del capital y el mercado. Dicha incorporación, por lo demás, ha tenido lugar en condiciones de subordinación de los productores de Allende al proceso de generación de capital, un proceso del que no tienen control.

En cambio, en la producción de autoconsumo, particularmente de maíz y frijol, son ellos, los campesinos, quienes controlan el proceso productivo (medios de producción y fuerza de trabajo), y la venta de excedentes (cuando hay) difícilmente pueden generar riqueza, ya que apenas alcanza para mantener el propio ritmo de reproducción en términos de subsistencia. No es una casualidad, pues, que con todo y la puesta en marcha de los programas enmarcados en el desarrollo rural, los pobladores buscaran asegurar, en primer lugar, su propio abasto de ambos cultivos, o que volvieran a ellos al advertir las dificultades que les representa el mercado, insertándose a él por otras vías. Además de fortalecer la capacidad de agencia, este tipo de producción entraña un entramado de relaciones sociales que refuerzan los vínculos familiares y de vecindad que dan cohesión interna y continuidad al ejido, así como consideraciones ontológicas y éticas respecto al ser humano.

Con la creación del área protegida en 2005 y, sobre todo, a partir de su cambio de jurisdicción administrativa en 2008, se ha abierto una nueva vía para fomentar el desarrollo económico de la población del ejido mediante el concepto de "pago por servicios ambientales", aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el ecosistema donde se localiza. Bajo esta lógica, se han adoptado algunos ordenamientos de carácter conservacionista y de salubridad, que imponen multas que van de los 500 a los 1,000 pesos a quien los quebrante.

Bajo el signo de la sustentabilidad

Desde 2008, la apuesta de los tres niveles de gobierno en la región está siendo orientada hacia el fomento de la prestación de servicios ambientales y el encuadre de la agricultura y la ganadería en un esquema de producción sustentable en aras del bienestar y el desarrollo de quienes habitan en ella. Este énfasis coincide con la incorporación del estado al Corredor Biológico Mesoamericano y el cambio de jurisdicción administrativa del área -de estatal a federal- ese mismo año. Bajo esta dinámica, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) realiza talleres entre los ganaderos de bovino para capacitarlos en cuanto al cuidado de los animales y en el manejo del espacio para su mejor aprovechamiento. Asimismo, una Agencia para el Desarrollo Sustentable (ADS) dependiente del Corredor Biológico Mesoamericano44 impulsa distintos proyectos ecológicos y productivos, y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) está fomentando el pago de servicios ambientales mediante proyectos locales de conservación de la biodiversidad de flora y fauna.

En el caso particular del ejido Ignacio Allende, la Agencia para el Desarrollo Sustentable (ADS) inició en 2011 un proyecto de siembra orgánica de maíz criollo con un grupo de 12 productores, el cual constó de tres etapas. La primera consistió, por un lado, en sensibilizar a los participantes a través de talleres sobre el daño ambiental provocado por el uso de agroquímicos para la siembra y la importancia de la producción orgánica para la obtención de productos con mayor calidad nutrimental. Por otro, en capacitarlos en la construcción de cercas vivas y terrazas para retener los nutrientes de la tierra y como una manera de evitar la erosión de los terrenos, así como en la elaboración de biofertilizante a partir de desechos orgánicos. Al mismo tiempo, la adopción de estas técnicas acompaña el abandono del sistema roza-tumba-quema, presentado como una amenaza para la flora y la fauna, y como potencial factor de incendios.

La segunda fue la relativa a la siembra del maíz, que implicó desde la colocación de postes y la aplicación de las técnicas enseñadas como parte de la preparación del terreno, hasta la cosecha propiamente. Aunque se trató de una cuestión experimental, la superficie sembrada fue de media a una hectárea. A esta fase perteneció también el otorgamiento de un estímulo económico (1,500 pesos para quien sembró una hectárea y 750 para quien sembró la mitad) y la donación de un tinaco de 100 litros para la elaboración del biofertilizante a cada uno de los productores. La tercera etapa, finalmente, se refirió al compromiso de éstos a seguir reproduciendo el modelo e involucrar, en la medida de lo posible, al resto de los campesinos.45

Esta misma Agencia impulsa desde inicios de 2012 un proyecto de producción de palma shate (Chamaedorea spp), especie silvestre de uso ornamental y de alto valor comercial, cuyo objetivo se orienta hacia la generación de ingresos para la población del ejido, al tiempo que busca contribuir a la reforestación de la selva. El proyecto es de largo plazo y también está conformado por etapas. La primera, como en el anterior, está centrada en la sensibilización y la capacitación. La segunda tiene que ver con la producción, cuyo proceso comprende la adquisición de plántulas para sembrarlas y resembrarlas una vez que hayan alcanzado 10 centímetros aproximadamente, y la construcción de un vivero. A partir de que sean resembradas, habrán de esperar un promedio de 2.5 años para poder cortarlas. Como una de las finalidades del proyecto es que sea sustentablemente económico, se debe conservar la semilla de la palma para reproducirla siguiendo el mismo proceso. La tercera etapa consiste en la comercialización, aunque por el momento no está definido el mecanismo sobre cómo se llevará a cabo. En este proyecto participa un grupo de 15 personas, varones.

Con todo, el proyecto que mayor expectativa ha generado es el de la conservación, puesto que implica a todo el ejido. Este proyecto surgió luego de una "plática" que personal de la CONAFOR sostuvo con la población a inicios de 2009 para informarles que habitaban en un área natural protegida. Durante ella se le dijo a la gente que por estar dentro del área protegida debían conservar el ambiente, es decir, cuidar los animales, no tirar árboles y evitar quemar al momento de sembrar. Para garantizar esto, se instó a elaborar un proyecto de conservación ambiental; éste entraría a un concurso, de ganarlo, el gobierno asignaría una cierta cantidad de dinero por un periodo de cinco años por cada hectárea conservada.

Para la elaboración y redacción del proyecto, la CONAFOR proporcionó un técnico forestal acreditado por ella, quien entregó el documento en mayo de 2010, que fue aprobado por la asamblea general del ejido. El proyecto comprende un par de acciones centrales orientadas a la conservación de fauna y flora, bajo el concepto de pago por servicios ambientales en una superficie de 1,837 hectáreas. Por lo que toca a lo primero, la especie objetivo es el tepezcuintle (Agouti paca), cuya carne es bien apreciada en la localidad por su sabor; en cuanto a lo segundo, se espera preservar la diversidad florística característica de la selva alta. Para lograrlo, se propone la formación de dos brigadas, una para monitorear la reproducción del tepezcuintle y reducir su caza, otra para prevenir posibles incendios, además de la reforestación de cedro rojo (Cedrela adorata) en 133 hectáreas en áreas sin vegetación forestal durante los cinco años. El monto solicitado para la ejecución del proyecto es de 5,065,385 pesos (Almaraz 2010).

Como hasta el momento que se llevó a cabo el trabajo de campo la evaluación del proyecto seguía en ciernes, no iniciaba su ejecución. No obstante, ya se tenía prohibida la cacería, en particular, la del tepezcuintle, para esto el ejido aprobó una multa de mil pesos.

Conviene señalar que el consumo de carne de tepezcuintle no ocurre sino de manera esporádica. La dieta básica de la población de Ignacio Allende está compuesta de maíz, frijol y chile, seguido de papa, chayote y calabaza; eventualmente se combinan con huevo y carne de pollo y una o dos veces al mes con carne de cerdo, res o pescado. En cuanto al aprovechamiento forestal, las especies caoba (Swietenia macrophylla), caracolillo (Caracolillo), amapola (Pseudo-bombax ellipticum) y guanacaste (Schizolobium parahyba) son más utilizadas en la reparación o construcción de vivienda y como postes para delimitar potreros debido a su mayor dureza y durabilidad, además como leña.

Por lo demás, la promesa de dinero a cambio de conservar empieza a generar inquietud al interior del ejido debido a que cada ejidatario espera recibir una parte proporcional al número de hectáreas comprendidas en el proyecto, pese a que una sexta parte ya no cuenta con la totalidad recibida originalmente.46 Además, la falta de claridad respecto a la forma de distribución y disposición de este recurso, conlleva a que quienes carecen de tierra se excluyan de participar en el proyecto.47

Lo anterior es sólo un ejemplo del modo en que se viene instrumentando la política ambiental y sus prejuicios (los campesinos son los causantes del daño ambiental e incapaces de conservar). Sin duda, ello explica parcialmente, por qué no ha logrado penetrar en buena parte de la población del ejido ni que ésta se comprometa con sus objetivos. Empero, esto no significa que tradicionalmente la gente no cuente con mecanismos que contribuyan a la conservación y al cuidado de sus propios recursos. Por tanto, conviene reflexionar sobre la pertinencia de poner en marcha un esquema de sustentabilidad y si éste alcanza para superar algunos de los problemas que enfrenta la población.

¿Sustentabilidad versus subsistencia?

La forma en que el gobierno ha venido instrumentando la sustentabilidad ambiental, adoptada como condición para concretar mejores condiciones de vida de la población rural, no da visos de voluntad para incorporar las estrategias que los campesinos han desplegado para garantizar su propia subsistencia. Por el contrario, desde su lógica, éstas constituyen una potencial amenaza para el medio ambiente y, en general, para la materialización de sus objetivos.

De aquí que una de las preguntas que subyace en este trabajo gire en torno a la suficiencia del esquema de sustentabilidad para el logro del desarrollo rural, toda vez que su emergencia se inscribe en el contexto de la aplicación de la política neoliberal. Su impulso forma parte de la reformulación del proceso de desarrollo que derivó en el deterioro de los recursos naturales, sin que los niveles de vida de la población del campo se elevaran. En efecto, este proceso presumía que el desarrollo rural sería posible mediante la integración de los campesinos al mercado a través del incremento de la producción agropecuaria, lo que les generaría altos ingresos económicos.

El libre mercado es una de las características del neoliberalismo; su cristalización en México ha devenido en la privatización de empresas públicas y la apertura comercial. Esto ha dado lugar a que la iniciativa privada -nacional y extranjera- impulse su propia agenda en materia productiva para el campo, desplazando la producción de alimentos para el consumo interno. Esta dinámica ha sido posible gracias a la apertura del mercado de tierras, consecuencia de la modificación al artículo 27 constitucional en 1992.

En este contexto, es casi natural la preeminencia que se ha dado tanto en el discurso como en la práctica a la protección ambiental, donde la sustentabilidad ambiental tiene un papel fundamental. Desde esta perspectiva, se advierte entonces que la misma responde a intereses que poco o nada tienen que ver con la conservación en sí. En este sentido, la sustentabilidad ambiental no aparece sino como un eslabón más en la cadena del desarrollo, ni constituye una ruptura con aquel modelo de desarrollo basado en la excesiva explotación de los recursos naturales para posibilitar la industrialización del país, salvo porque éstos han dejado de estar disponibles para usufructo de todos.

En efecto, dos de los elementos que forman parte de la sustentabilidad, la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, están facilitando el crecimiento de las áreas naturales protegidas y la reconversión productiva, con alta rentabilidad para el subsector agroempresarial. Por otra parte, el discurso con que se viene legitimando no siempre permite advertir la privatización de los recursos naturales y sus implicaciones entre los pequeños productores, quienes se ven forzados a ajustarse a los nuevos dictados productivos y laborales como condición para alcanzar su propio desarrollo. En los hechos también está socavando las bases campesinas tradicionales que privilegian al individuo por encima de la colectividad. Por ello, no es aventurado presumir que el vínculo entre sustentabilidad y desarrollo es, sobre todo, económico.

Y no puede ser de otra manera. La reactivación del mercado mundial, en las postrimerías de la segunda guerra mundial, permitió reposicionar la noción de desarrollo globalmente, concebido esta vez como crecimiento económico, el cual habría de dar lugar al bienestar de la humanidad. Se entiende, entonces, que su objetivo sea la generación de capital, la actividad del mercado. Es cierto que se han hecho esfuerzos por redireccionar el desarrollo hacia el bienestar como su prioridad, pero al no conseguir zafarse de su lógica económica, terminan legitimándola de una u otra forma y afirmándola como una idea hegemónica.

Pero ningún desarrollo es mecánico, y el prometido a los campesinos menos, por lo que sus aspiraciones de bienestar estarán siempre a medio cumplir en el mejor de los casos, no obstante su disposición a él, aunque con matices. La crisis en que se encuentra el campo desde hace varias décadas, a pesar de los programas instrumentados para su desarrollo, es el ejemplo más claro de esto. ¿Por qué creer entonces que esta vez, con la reconversión productiva, por ejemplo, el desarrollo habrá de verificarse como bienestar en el ámbito rural?

Con todo, la búsqueda de bienestar, de mejora en sus condiciones de vida, es la razón por la que los campesinos han adoptado la idea de desarrollo y los proyectos que se han impulsado en el sector rural. Sin embargo, la percepción que tienen de ésta dista mucho de aquella que concibe el medio ambiente como un recurso para la generación de riqueza y no para la reproducción biológica y cultural. Tampoco lo enmarca en circuitos comerciales y de competencia, les basta un mercado donde ofertar sus excedentes a buen precio para seguir realizando sus actividades. Esta aspiración es la que no ha logrado cumplir el desarrollo, y la sustentabilidad, a dos décadas de su puesta en operación en el país, y no parece interesada en hacerlo. De esto son conscientes los campesinos.

La consciencia que tienen los pequeños productores de las propias necesidades, aunada a la experiencia que tienen por la ejecución del desarrollo, ha derivado en el ajuste de éste a la consecución de sus intereses. Esta forma de conducirse es inherente al ejercicio de la autonomía, una de cuyas expresiones es la Agencia. Su práctica contrasta y trastorna los esquemas diseñados por los planificadores de aquél, llevándolos a un desencuentro con los distintos actores, que también forman parte del mundo rural, principalmente el Estado.

Debido a esta capacidad de agencia, los campesinos han sabido encontrar de manera muy pragmática en el discurso de la sustentabilidad una vía para reemerger en el escenario político con demandas específicas, como la defensa de sus recursos y las prácticas asociadas a ellos. Tal defensa es parte de la lucha que han emprendido para seguir garantizando su condición campesina, la cual entraña consideraciones de orden ético, ontológico y epistémico. En este sentido, las estrategias desplegadas en aras de su subsistencia adquieren dimensiones culturales, sociales, económicas, políticas y ambientales que no siempre son apreciadas.

Ha sido a partir de dichas estrategias que los campesinos están impulsando sus propias acciones sustentables, las cuales incorporan viejos y nuevos conocimientos, que contribuyen a enriquecer en contenido y práctica la misma noción de sustentabilidad. Este solo hecho debería bastar para incitar a repensar los objetivos del principio de sustentabilidad, el modo en que se han implementado y, en general, las políticas derivadas de éste, a fin de formular esquemas que integren y potencien los saberes que subyacen en su contexto y dimensión.

Una de las estrategias es la que aquí se ha abordado, y tiene que ver con el usufructo de los recursos naturales para garantizar la propia subsistencia alimentaria. Específicamente, la presente investigación intenta destacar la importancia del papel que han tenido para el proceso de reproducción biológica y sociocultural de los habitantes del ejido Ignacio Allende, en particular, la agricultura, ganadería, caza y aprovechamiento forestal.

Lejos de cualquier visión romántica sobre las relaciones construidas por la población del lugar con su medio, es claro que estas prácticas han contribuido a la supervivencia de la gente. Si bien con limitaciones, las mismas han posibilitado el abasto suficiente de alimentos, más que los diferentes proyectos de desarrollo rural implementados. No obstante, se atisba ya, bajo el esquema de sustentabilidad oficial, la gradual aceptación de que tales prácticas sean punibles (por ejemplo, la prohibición y multa por cazar), desarticulándolas del contexto en que surgieron y de su función social, económica y cultural.

Conviene preguntar, por tanto, si el "esquema de sustentabilidad" (insuficientemente claro) sugerido como condición para dar viabilidad al área protegida Cañón del Usumacinta, además de la protección ambiental y la inserción campesina al mercado, alcanza para enfrentar problemáticas propias de Ignacio Allende. También, se vislumbran algunos de los problemas que provocará la instrumentación, especialmente, los que tienen que ver con la producción de alimentos para autoconsumo y los culturales, por mencionar algunos y, eventualmente, la manera de enfrentarlos.

En efecto, pareciera que la lógica de la sustentabilidad no está considerando que en Allende la población de 15 y más años constituye la mitad o más de la mitad del total y que la edad para casarse oscila entre los 15 y los 18 años. Es decir, gran parte de la población, en poco tiempo, comenzará a demandar espacios para construir su vivienda y tierra para trabajar. Empero, la nueva dinámica apunta a ponerle fin a la frontera agrícola y ganadera. Se advierte una tendencia a la alza de migración juvenil a centros de trabajo como Cancún, Ciudad del Carmen y otros, además a los Estados Unidos. Otra tendencia es la producción de monocultivos, como la reforestación con cedro rojo y palma shate, además de cultivos con valor agregado para integrarlos a cadenas productivas, como es el maíz criollo orgánico.

De consolidarse esto último, se estará frente al socavamiento de uno de los pilares de la autonomía local, que consiste en ser proveedores de sus propios alimentos, de maíz, sobre todo, y de frijol. No debe perderse de vista que México, que era autosuficiente en materia de producción de alimentos en los años sesenta, a finales de esa década importó maíz, por primera vez, hasta convertirse en el primer importador mundial del grano en 2012 (La Jornada 14-04 2012); en la misma ruta está el frijol (La Jornada, 17-10-2012).

Con todo, los habitantes del ejido han sabido sortear las distintas medidas que el Estado ha implementado en aras de su modernización. Saben por experiencia que éste no tiene todas las respuestas, ni mucho menos que todo lo que propone les beneficia. Por eso cuando los programas y proyectos han fallado, el recurso -jamás abandonado- es la vuelta a las prácticas que garantizan, de manera efectiva, su subsistencia como sujetos, su continuidad como pueblo. Conservar valores difíciles de monetarizar, de ponerles precio, como producir sus propios alimentos, esta práctica la siguen realizando y la heredan a las nuevas generaciones, porque esto los hace ser huma nos. ¿Puede la sustentabilidad gubernamental garantizar esto?

La sustentabilidad está en marcha, y ya sea que se esté de acuerdo con ella o no, es innegable que su presencia en el campo habrá de provocar su reconfiguración en varios ámbitos (político, económico, social y cultural). Por ello, más que una camisa de fuerza, habrá de aprovecharse para iniciar un proceso que contribuya a superar las desigualdades en el sector y fortalecerlo desde su base; el ejido o las comunidades rurales.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)