Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Perfiles educativos

versión impresa ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.23 no.91 Ciudad de México 2001

Artículos

Educación y desarrollo económico y social. Políticas públicas en México y América Latina durante las últimas décadas del siglo XX*

Carlos Muñoz Izquierdo**

** Coordinador de la Unidad de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación de la Universidad Iberoamericana, carlos.muñoz@uia.mx.

Resumen

Se comparan algunos datos relativos al contexto económico y al desarrollo del sistema escolar de México, con información correspondiente a los demás países latinoamericanos y del Caribe. Posteriormente, se identifican algunos efectos que dicho desarrollo —integrado al conjunto de políticas públicas que repercuten en los niveles y calidad de vida de la población— ha tenido en los sistemas productivos y en la estratificación social de los países mencionados.

Palabras clave: América Latina, Políticas públicas, Sistemas escolares, Desarrollo económico, Desarrollo educativo.

Abstract

In this article, the author carries out a comparison between, on one hand, informations related to the economic environment and the development of the Mexican school system and, on the other, the same information proceeding from other Latinamerican and Caribbean countries. Subsequently he identifies some of the effects that such development, incorporated into the whole of public policies that effect the people's levels and quality of life, had on the productive systems and on the social stratification of the above mentioned countries.

Keywords: Latin America, Public policies, School systems, Economic development, Educational development.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este artículo se describe el marco referencial por medio del cual se seleccionó la información que en él se analiza. En la segunda, se proporciona información básica acerca del desarrollo económico que han alcanzado los diversos países latinoamericanos y del Caribe.1 Esa información es utilizada como parámetro, al efectuar las comparaciones que se reportan en las partes subsecuentes.

En la tercera parte se analizan -desde una perspectiva comparativa- algunos indicadores del desarrollo educativo generado -durante las décadas recientes-mediante las políticas instrumentadas en México y otros países de la región. Esos indicadores se refieren, en primer lugar, a la relación entre los gastos destinados por los gobiernos a los sistemas escolares, por una parte, y los productos internos brutos,2 por la otra. En segundo lugar, reflejan las relaciones que se obtienen al dividir las matrículas registradas en cada uno de los niveles educativos, entre las cohortes demográficas que se encuentran en las edades de cursar los estudios correspondientes. Y en tercer lugar, proporcionan información acerca de la calidad de la educación básica que se imparte en México y en otros países de la región. En la cuarta parte se analizan los efectos que el desarrollo educativo (descrito en la parte anterior) ha tenido en el desarrollo económico y social de México y otros países de la región. Los datos que ahí aparecen se refieren, en primer lugar, a las pautas conforme a las cuales se distribuyen actualmente las oportunidades escolares entre los diversos estratos sociales. En segundo lugar, muestran el impacto que ese desarrollo ha tenido en las características demográficas de la población económicamente activa y en la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo de los distintos países. Y en tercer lugar, reflejan las relaciones que existen entre la escolaridad y los ingresos que perciben, en los países referidos, las personas que desarrollan actividades económicas.

En la quinta parte se comparan los grados en que han persistido determinados problemas socioeconómicos, como consecuencia de las políticas reguladoras del funcionamiento de los sistemas educativos y de la distribución de la riqueza. Esos problemas son: el analfabetismo (y, en general, la deficiente escolaridad de los adultos); la persistencia de la pobreza; la concentración del ingreso y, correlativamente, los déficits en la calidad de vida de los sectores socialmente vulnerables.

Por último, se plantean algunas hipótesis acerca del significado de los resultados obtenidos y se señalan algunas implicaciones de los mismos.

MARCO REFERENCIAL

Desde hace dos décadas se ha aceptado -casi como un axioma- que la probabilidad de que México se acerque a una situación social más justa, y de que cuente con un sistema económico más homogéneamente desarrollado, depende del éxito de los esfuerzos que se hagan con el propósito de que el país se inserte en la economía global, conocida también como "nueva economía" o "economía del conocimiento".

Lo anterior implica avanzar hacia una sociedad que se caracterizará por ser más competitiva, por estar envuelta en sistemas y redes globales de comunicación y por utilizar formas de trabajo más flexibles e inestables. Ello se traducirá en mayores exigencias en la formación de las nuevas generaciones, las cuales abarcarán al sistema escolar en su conjunto, ya que éste deberá desarrollar, en primer lugar, lo que Gardner denomina "las funciones cognitivas superiores" -identificación y solución de problemas, planeación, reflexión, creatividad, comprensión profunda-. También deberá desarrollar las llamadas "nuevas destrezas", tales como la adaptabilidad a nuevas tecnologías y métodos organizativos, la capacidad de desarrollar tareas abstractas, la autonomía y responsabilidad, y la capacidad de establecer relaciones interpersonales.

Sin embargo, con el fin de cumplir estas exigencias y contribuir así a que México aproveche las oportunidades que le ofrezca la nueva economía para crecer y desarrollar las diversas ramas de su sistema productivo, será necesario satisfacer algunos requisitos, de los cuales depende que la educación tenga un impacto positivo en el desarrollo económico, en el proceso de asignación de las ocupaciones y en la redistribución de los ingresos personales. Esos requisitos son: 1) que la oferta educativa sea suficiente y que se distribuya en forma equitativa; 2) que la educación impartida alcance los estándares de calidad que exigen las sociedades contemporáneas; 3) que, por tanto, la fuerza de trabajo cuente con la preparación necesaria para enfrentar exitosamente los retos de la globalización, y 4) que, además, se disponga de oportunidades suficientes para que los egresados del sistema escolar puedan participar activamente en la vida productiva.

Estas condiciones son indispensables para asegurar la viabilidad del país en un entorno económico hostil e inestable, como el actual. Sólo si tales condiciones se cumplen será posible generar los recursos indispensables para resolver un sinnúmero de problemas sociales. Es necesario, sin embargo, considerar la necesidad de instrumentar paralelamente ciertas políticas públicas que aseguren una distribución más equitativa de la riqueza, lo que implica, entre otras cosas, combatir la polaridad tecnológica del sistema productivo, así como los rezagos que ancestralmente han persistido en la calidad de vida de los sectores sociales que perciben menores ingresos. Ciertamente, la educación es necesaria -pero no suficiente-para el cumplimiento de estos propósitos.

Por otra parte, el que México haya suscrito -aun antes que otras naciones latinoamericanas- tratados de libre comercio con los países de América del Norte y con los que integran la Comunidad Económica Europea, sería completamente lógico si, en virtud de la competitividad de su sistema económico y de las características de su sistema escolar, nuestro país estuviese a la vanguardia de las demás naciones latinoamericanas, o al menos si México estuviese haciendo lo necesario para alcanzar esa posición. La información que en seguida se analiza está, pues, orientada a examinar si estos supuestos se están cumpliendo.

LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL PANORAMA LATINOAMERICANO

Como se puede observar en el cuadro 1, México ocupa, de acuerdo con el tamaño de su economía (1998), el segundo lugar entre los 20 países mencionados de la región. Su producto interno bruto (PIB), que asciende a 393.2 miles de millones de dólares (mmd), sólo es superado por el de Brasil (778.3 mmd). En cambio, desde el punto de vista de su PIB per cápita, nuestro país se encuentra en el quinto lugar (con 4 459 dólares anuales). En ese sitio México ha permanecido desde 1975, como lo muestra el cuadro 2.

El que desde el punto de vista de su PIB per cápita México no ocupe el mismo sitio que le corresponde de acuerdo con el tamaño de su PIB, es atribuible a un rezago en el desarrollo de su sistema productivo. En efecto, al comparar la estructura de nuestra economía con la de otros países de la región, se observa (véase cuadro 3) que la aportación del sector industrial al PIB de nuestro país (27%) es inferior a las registradas en otros 12 países de la región. En cambio, la aportación que hace el sector servicios (68%) sólo es superada por la registrada en otro país de la misma región. Como se sabe, en este sector se han acumulado importantes contingentes de individuos que han sido expulsados por los cambios tecnológicos introducidos en las actividades industriales, sin olvidar a los jóvenes que no se han podido incorporar a las mismas.

ALGUNOS INDICADORES DEL DESARROLLO EDUCATIVO MEXICANO Y DE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN

Gasto público en educación

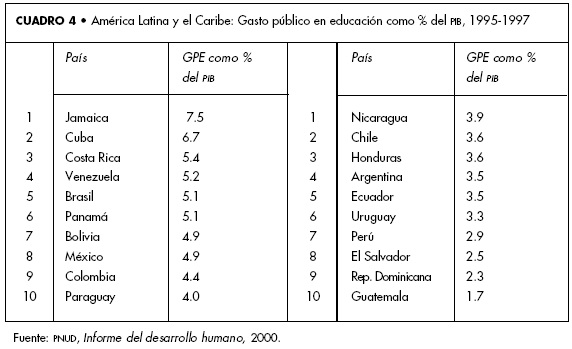

Como se acaba de indicar, México ocupa el quinto lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a su PIB per cápita. Sin embargo, la proporción del PIB que el Estado mexicano dedica al financiamiento de la educación pública (4.9%) es menor a la observada en seis países de la región (véase cuadro 4).

Por otra parte, la proporción del PNB que el gobierno mexicano dedica al financiamiento de la educación primaria (1.7%) es menor a la observada en otros cinco países latinoamericanos; mientras que la proporción del PNB per cápita dedicada por el gobierno de este país al mismo fin (12%) sólo es inferior a la registrada en otros dos países de la región (véase cuadro 5). Sin embargo, cabe hacer notar que esa proporción representa menos de la mitad de las registradas en Cuba y Costa Rica (27% y 25%, respectivamente), países que ocupan los primeros lugares -desde el punto de vista de este indicador- entre los de América Latina y el Caribe. Ello significa que, si bien el esfuerzo que hace proporcionalmente el gobierno mexicano para asegurar el financiamiento de la educación primaria no es despreciable, ese esfuerzo ha sido superado con creces (en los mismos términos proporcionales) por otras dos naciones de la región.

Crecimiento de la matrícula

El sistema escolar del país creció rápidamente (a una tasa de 8.6% anual) durante la década de los setenta (véase cuadro 6). Durante las dos décadas siguientes, esa tasa descendió a valores cercanos a 2% anual. Aún así, la matrícula registrada en 1999 fue 2.5 veces superior a la que existía 29 años antes.

Las repercusiones que tuvo ese crecimiento en la estructura de la pirámide escolar se describen en el cuadro 7. Ahí se puede observar que, durante las tres décadas consideradas en el análisis, la participación porcentual de la educación primaria disminuyó de 81.2% a 52.3%. En cambio, la de la enseñanza preescolar pasó de 3.5% a 12.1%; la de la enseñanza secundaria lo hizo de 9.7% a 18.6%; la de la enseñanza media superior se desplazó de 2.7% a 10.1%, y la de la enseñanza superior creció de 2.2% a 5.7%. En síntesis, durante las tres décadas consideradas en el análisis, el crecimiento de la matrícula generó una pirámide menos aguda que la previamente existente.

Satisfacción de la demanda potencial

Como consecuencia de lo anterior, el país avanzó significativamente en lo que se refiere a la satisfacción de la demanda por educación primaria, aunque —como se mostrará en otros apartados de este trabajo— aún persisten graves problemas. Entre ellos se encuentra el de la inequitativa distribución de las oportunidades escolares, la cual es atribuible, fundamentalmente, a la deserción y al retraso educativo (éste se refiere a que las edades de algunos alumnos rebasan a las que -en un sistema regularizado- tienen quienes cursan los grados en los que dichos estudiantes están inscritos). Como se sabe, de estos dos problemas se derivan las insuficiencias en la educación de los adultos, las cuales son analizadas en otro apartado de este trabajo.

Actualmente, por tanto, los mayores déficits de atención de la demanda se concentran en los niveles medio y superior del sistema escolar. En este análisis, el primero corresponde a las modalidades educativas que en México se conocen como "enseñanza secundaria" y "enseñanza media superior"; por lo cual su "demanda potencial" está integrada por todos los jóvenes que se encuentran entre los 13 y los 18 años de edad.

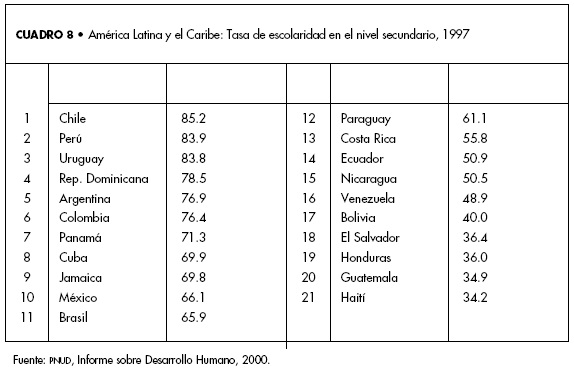

En el cuadro 8 se compara el porcentaje en el que dicha demanda está satisfecha en México, con los porcentajes registrados en otros países. Ahí se puede observar que México se encuentra -respecto a este indicador- atrás de otros nueve países de la región.

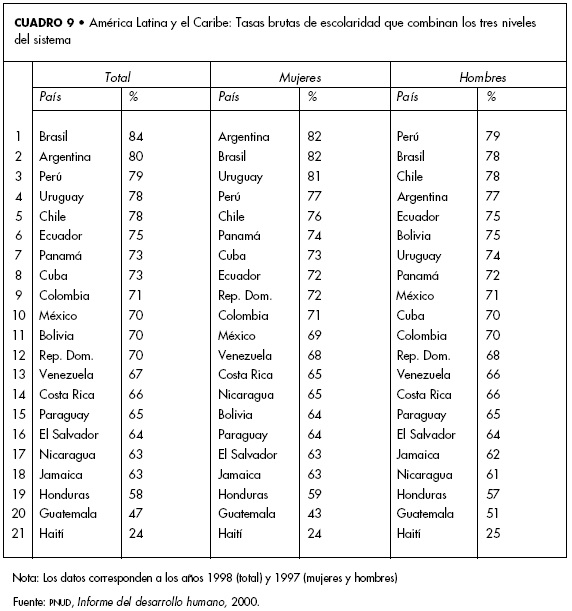

Por otra parte, al relacionar la matrícula total del sistema escolar con el número total de individuos cuyas edades se encuentran entre los 6 y los 24 años de edad, se obtienen las llamadas "tasas brutas de escolaridad" correspondientes a los tres niveles de los sistemas educativos en conjunto. El resultado de este ejercicio se encuentra en el cuadro 9. Ahí se puede observar que, desde este punto de vista, México ocupa un décimo lugar entre los países de la región. Es, sin embargo, de especial interés hacer notar que respecto a la tasa correspondiente a la población masculina, nuestro país ocupa un noveno lugar; mientras que, respecto a la correspondiente a la población femenina, México se encuentra en el undécimo sitio.

Por otro lado, cabe recordar que al analizar la información correspondiente a la relación entre el gasto público en educación y el PIB, se observó que, desde ese punto de vista, México ocupa un séptimo lugar en la región. Esta posición es, pues, menos desfavorable que las arriba mencionadas Desde luego es probable que esta asimetría se deba a que las aportaciones del sector privado a la educación sean en México relativamente inferiores a las observadas en otros países latinoamericanos; o bien a que como consecuencia de la estructura demográfica de nuestra población (y de la dispersión de la misma) nuestro país tenga que hacer mayores esfuerzos financieros para satisfacer su demanda educativa. Sin embargo, también es probable que esta observación se pueda atribuir a que nuestro país no esté aprovechando sus recursos financieros en forma eficiente.

Deficiente calidad de la educación

Es bastante escasa y dispersa la información disponible acerca de la calidad de la educación que se imparte en el sistema escolar del país (y, en general, en los demás países de la región). Sin embargo, se puede afirmar que -al menos los estudios publicados en México desde la década pasada (aun cuando todos son de diferente alcance y se basan en diferentes metodologías)- indican, en primer lugar, que esa calidad está bastante lejos de alcanzar los requisitos señalados en el primer apartado de este artículo y, en segundo lugar, que la educación de calidad está concentrada en las regiones geográficas más desarrolladas del país, y más específicamente en las escuelas públicas y privadas a las que asisten estudiantes procedentes de los estratos socialmente más favorecidos.

Para ilustrar someramente esta afirmación, se resumen en seguida los resultados de un estudio publicado por la UNESCO (véase UNESCO-OREALC, 1998). De los resultados de esa investigación es posible inferir que México dispone de un sistema escolar cuyos resultados -cuando son valorados a partir de la calidad de la educación impartida- indican que el país está muy lejos de ir a la vanguardia de las demás naciones de la región. Además, el estudio mostró que los resultados del sistema educativo mexicano no son proporcionales a los que se podrían esperar -desde una perspectiva comparativa- en función del desarrollo económico que el país ha alcanzado.

Estas afirmaciones se apoyan en la información que se resume en el cuadro 10, la cual se refiere a los resultados obtenidos en las pruebas de aprovechamiento (en lenguaje y matemáticas) que fueron aplicadas a los niños que cursan el tercer y el cuarto grados de educación primaria en once países (incluido el nuestro).

Como se puede observar, a pesar de que, de acuerdo con su PIB per cápita, México ocupa un quinto lugar en América Latina, este país quedó colocado en el noveno lugar de acuerdo con las pruebas de lenguaje de tercer grado; en séptimo lugar, de acuerdo con las pruebas de matemáticas del mismo grado, y en el sexto lugar, tanto de acuerdo con las pruebas de lenguaje como con las de matemáticas de cuarto grado.

ALGUNOS IMPACTOS DE LA ESCOLARIDAD EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

En este apartado se comparan algunos de los efectos que ha tenido el desarrollo de los sistemas educativos de diversos países (al cual se refiere el apartado anterior) en el desarrollo económico de los mismos. Los indicadores analizados son: la distribución de las oportunidades educativas entre los diferentes estratos sociales; las características demográficas de la PEA; la estructura ocupacional de la misma, y la relación entre la escolaridad y los ingresos personales.

Distribución de las oportunidades escolares

Uno de los problemas más persistentes en la región es, sin duda, el de la inequidad con la que se distribuyen las oportunidades escolares. El cuadro 11 (que ha sido elaborado con información proporcionada por la CEPAL) muestra las proporciones de las cohortes demográficas de diversas edades -7 a 12, 13 a 19 y 20 a 24 años-que están inscritas en los sistemas escolares. Esas proporciones están distribuidas de acuerdo con los ingresos que perciben las familias a las que pertenecen los sujetos (esas distribuciones señalan los quintiles de dicha distribución del ingreso en que están ubicadas las familias a las que pertenecen los sujetos). Como se sabe, esas cohortes están integradas por las poblaciones que -en sistemas escolares plenamente normalizados- estarían cursando la educación básica, la enseñanza media y la superior, respectivamente. Además, el cuadro también muestra la forma en que esas proporciones se comportan cuando se refieren a estudiantes que pertenecen a familias ubicadas en el quintil inferior de la distribución del ingreso, por un lado, y a alumnos que pertenecen a familias ubicadas en el quintil más alto de la misma, por el otro. Al examinar las columnas que se refieren al acceso a la educación que tienen los jóvenes pertenecientes a familias cuyos ingresos están ubicados en el quintil inferior de la distribución correspondiente, se observa que México ocupa el 9° lugar (entre 16 países) en el indicador correspondiente a la educación básica, el 15° (es decir, el penúltimo) en el correspondiente a la enseñanza media y el 13° en relación con la enseñanza superior. Esta comparación arroja, a todas luces, resultados muy desfavorables para nuestro país.

Por otro lado, al examinar las columnas que se refieren al acceso a la educación que tienen los jóvenes pertenecientes a familias cuyos ingresos están ubicados en el quintil superior de la distribución correspondiente, se observa que México ocupa el 6° lugar (entre 16 países) en el indicador correspondiente a la educación básica, el 5° en el correspondiente a la enseñanza media y el 8° en relación con la enseñanza superior. Como estas posiciones son menos desfavorables que las mencionadas en el párrafo anterior, se puede concluir que nuestro sistema escolar excluye con mayor intensidad a los jóvenes más pobres que a quienes se encuentran en la situación contraria.

Características demográficas de la PEA

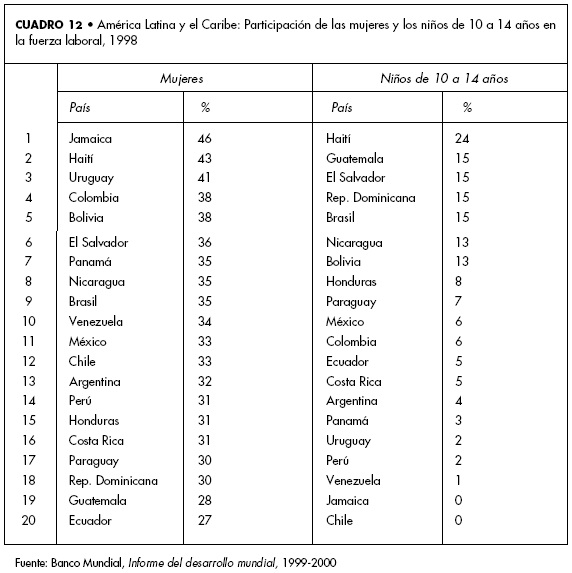

Al comparar las características demográficas de la fuerza de trabajo de México con las correspondientes a otros países de la región, se observa (véase cuadro 12) que la participación femenina en la PEA de nuestro país (27%) es inferior a la registrada en otros diez países latinoamericanos. En cambio, la participación de los niños menores de 15 años en nuestra fuerza de trabajo es superior a la observada en nueve naciones del subcontinente. En otras palabras, las mujeres tienen en México una menor proporción de oportunidades laborales que las correspondientes a aquéllas que viven en otros países semejantes al nuestro, y, por otra parte, nuestra economía ocupa a 6% de los niños que, por encontrarse entre los 10 y los 14 años, deberían estar dedicados a terminar su educación básica.

Estructura ocupacional de la fuerza de trabajo

Desde los años sesenta, Herbert S. Parnes propuso la ley que lleva su nombre, la cual sostiene que la productividad de la población económicamente activa de cada país está causalmente relacionada con la estructura ocupacional de dicha población. En efecto, Parnes dedujo que existe una relación directa entre el peso relativo que tienen en la PEA las ocupaciones que agrupan al personal técnico, profesional y directivo, por una parte, y la productividad promedio de la fuerza de trabajo, por la otra.

A partir de estas consideraciones se ha elaborado el cuadro 13. En él se observa que México es superado por otros seis países latinoamericanos en cuanto a la participación porcentual de los profesionales y técnicos en la fuerza de trabajo (la cual es, en nuestro caso, de 13.4%), y que va atrás de otros 11 países en cuanto a la participación porcentual de las ocupaciones correspondientes al personal directivo, a los funcionarios públicos y a los supervisores (esa participación es, en México, de apenas 3 por ciento).

Relación entre escolaridad e ingresos

Como se sabe, uno de los papeles que los economistas atribuyen a la escolaridad se refiere a la contribución que, de acuerdo con diversas teorías, ésta hace a los ingresos que perciben durante su vida productiva los egresados de los sistemas escolares. Por tanto, en este apartado se analiza la relación existente -en varios países- entre la escolaridad y los ingresos que perciben los individuos económicamente activos.

Los datos del cuadro 14, también generados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), permiten observar la forma en que se comporta este fenómeno en diversos países de la región.3 Se presenta por separado la información correspondiente a las zonas urbanas y a las rurales.

Como se puede observar, la situación de México tampoco es favorable desde este punto de vista. En efecto, al observar los datos correspondientes a las zonas urbanas (en las cuales las personas de 25 a 59 años de edad que trabajan 20 o más horas semanales reciben un ingreso promedio equivalente a 4.2 LP), se advierte que el país ocupa el 12° sitio (entre los 16 que fueron considerados en el análisis). En las zonas rurales -en las cuales el ingreso promedio de esas personas equivale a 3.1 LP- el país se encuentra en 6° lugar (sin embargo es necesario advertir que para estas zonas sólo se dispuso de información correspondiente a diez países).

Lo que más llama la atención, sin embargo, es que al analizar el comportamiento de este fenómeno de acuerdo con los niveles educativos de los sujetos, se observa que nuestro país ocupa el 13° lugar en cuanto a los ingresos que perciben las personas que viven en zonas urbanas y cursaron entre cero y 9 años de escolaridad. (Los ingresos de esas personas representan entre 2.0 y 2.8 LP.) Por otra parte, el país se encuentra en el 10° lugar, en cuanto a los ingresos de quienes alcanzaron 10 años o más de escolaridad en las mismas zonas (cuyos ingresos oscilan entre 4.4 y 8.6 LP). Ello puede indicar que la demanda laboral se está inclinando preferentemente hacia los sujetos que alcanzaron mayores grados de escolaridad. Hasta ahora, este fenómeno había sido característico de los países más desarrollados. Empero, también se está reproduciendo en México -país de menor nivel de desarrollo que ha adoptado un modelo de crecimiento económico (impulsado por la llamada "globalización") similar al de los primeros.

Ahora bien, el que desde este punto de vista México ocupe un lugar tan rezagado con respecto a los demás países considerados en el análisis indica, muy probablemente, que la relación entre la oferta laboral y la demanda respectiva es más insatisfactoria en nuestro país de como lo es en los demás de la región. Ello indica que las pautas conforme a las cuales se ha desarrollado nuestro sistema productivo durante las últimas décadas han generado efectos más adversos en México de los observados en los demás países que integran la región.

Problemas persistentes

Como consecuencia del modus operandi de los sistemas escolares, y de las políticas públicas que regulan la distribución de la riqueza social, han persistido en la región diversos problemas. A continuación se analizan los siguientes: analfabetismo y deficiente escolaridad de los adultos; persistencia de la pobreza; concentración del ingreso, y déficits en la calidad de vida de la población.

Analfabetismo y deficiente escolaridad de los adultos

La consecuencia más grave de la exclusión escolar es, como se sabe, el analfabetismo de los adultos. En nuestro país, el coeficiente de alfabetización de la población perteneciente a las cohortes demográficas cuyas edades rebasan los 14 años de edad es de 90.8% (véase cuadro 15). Desde este punto de vista, México está situado en el 10° lugar, entre los 21 considerados en el análisis. Sin embargo, es importante mencionar que al analizar por separado la situación de las mujeres, se observa que el coeficiente de alfabetización de las mismas es inferior al promedio (88.7%). En consecuencia, desde este punto de vista México ocupa el 11° lugar (y no el 10°) entre los 21 ya mencionados.

La posición en que se encuentra México respecto a la escolaridad de su población adulta es analizada, desde otra perspectiva, en el cuadro 16. Ahí se puede observar que los adultos de 25 a 59 años de edad, que residen en zonas urbanas, tienen una escolaridad promedio de 8.6 grados. De acuerdo con este indicador, el país está ubicado al centro (o en el valor "modal") de la distribución correspondiente, ya que ocupa el 9° lugar entre los 16 que fueron considerados en ese análisis. Por otra parte, y como se podría esperar, la situación de los adultos de esas mismas edades que viven en zonas rurales es más desfavorable (su escolaridad promedio es de 5.7 grados). Es importante hacer notar que, en función de ese indicador, México se encuentra debajo del valor modal de la distribución correspondiente (ya que el país ocupa el 4° lugar entre los 10 para los cuales se dispone de la información necesaria).

Entre las diversas repercusiones que tiene este problema (independientemente de otras, de carácter ético, social y cultural), es necesario notar la que se refiere a la escolaridad de la población económicamente activa, por las implicaciones que esa escolaridad tiene en relación con la competitividad del país. En efecto, al analizar datos recabados por la Secretaría del Trabajo (véase htpp://stps.gob.mx/302a/302_0379.htm) se puede observar que (en 1997) 45% de la población que desarrolla actividades económicas no ha concluido los nueve grados que integran la educación básica. De esa población, 56% (es decir 25% de la PEA total) no lograron cursar al menos los cuatro grados de escolaridad que son necesarios para adquirir lo que en el pasado se conocía como "alfabetización funcional" (como se sabe, ese concepto es mucho menos exigente que el requerido en las circunstancias en que se encuentra el país).4

Persistencia de la pobreza

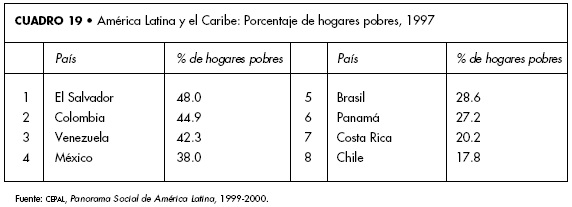

Aunque en el apartado anterior de este trabajo ya fueron comentados algunos datos que muestran la relación entre la escolaridad de los individuos y los ingresos que ellos perciben, se consideró de interés incluir alguna información que refleje, más específicamente, el papel que desempeña la escolaridad (por supuesto que reforzada por un conjunto de políticas públicas) en el combate a la pobreza; es indudable que la exclusión escolar -aunada, desde luego, al conjunto de políticas públicas que regulan en el país la distribución social de la riqueza- se refleja en las numerosas familias que viven en condiciones de pobreza. En los cuadros 17, 18 y 19 se compara (mediante la utilización de diversos indicadores) la situación en que se encuentra México, desde este punto de vista, con la de los demás países de la región.

El primero de dichos cuadros refleja la posición que ocupa nuestro país en relación con un "índice de pobreza" construido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con esa estimación, México ocupa el 7° lugar entre los 20 que fueron considerados en el análisis respectivo (cabe hacer notar que esa posición es inferior a la que ocupa México de acuerdo con su PIB per cápita).

Por otra parte, la información que aparece en el cuadro 18 se refiere al porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior a la "línea de pobreza". Ese porcentaje -que en nuestro país es de 17.9%- supera al registrado, nada menos, que en 12 países de la región, y sólo es inferior a los porcentajes observados en otros cinco países del mismo subcontinente.

El cuadro 19, a su vez, contiene información generada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Ese organismo apoya sus cálculos en criterios distintos al estimar la pobreza y utiliza a los hogares (y no a los individuos) como unidades de análisis. De acuerdo con los datos que ahí aparecen, 38% de los hogares del país se encuentran en condiciones de pobreza. Cabe señalar que esa proporción es mayor a la registrada en Chile, Costa Rica, Panamá y Brasil. Finalmente, en el cuadro 20 se pueden observar los años de escolaridad que los individuos necesitan cursar, en diversos países, para poder tener más de 70% de probabilidades de no vivir en condiciones de pobreza, en las zonas urbanas (a principios de la década pasada). Es importante observar que en los siete países ahí mencionados, esta escolaridad corresponde a la educación media superior (la línea continua representa los porcentajes de hogares que en cada país no viven en condiciones de pobreza). Esta observación reviste especial importancia, al considerar que todavía son relativamente bajas las proporciones de los jóvenes que efectivamente tienen acceso a este nivel educativo en los países de la región.

Concentración del ingreso

El hecho de que nuestro país ocupe un cuarto lugar de acuerdo con su PIB per cápita y, al mismo tiempo, se encuentre en situaciones más desfavorables en relación con los indicadores de pobreza (que fueron anteriormente descritos), está relacionado, evidentemente, con una alta concentración del ingreso.

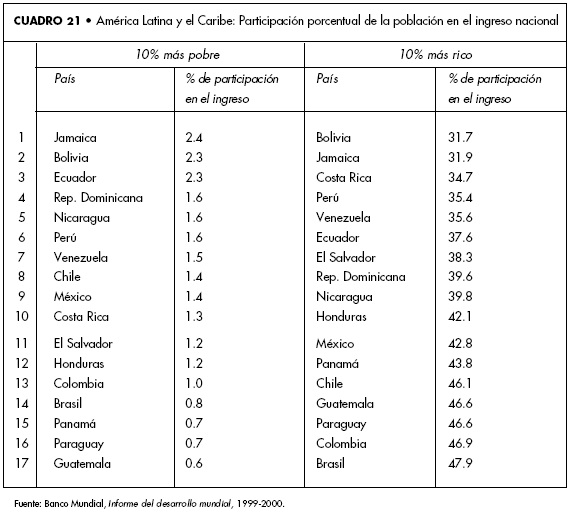

Como la escolaridad es uno de los principales factores que explican el comportamiento de este fenómeno, se consideró conveniente incluir en este trabajo los datos que aparecen en el cuadro 21. Éstos reflejan las proporciones del ingreso que corresponden, en diversos países, a quienes se encuentran en situaciones extremas, es decir, en la capa (o decil) inferior y en la capa (o decil) superior de la distribución del ingreso. De acuerdo con esos datos, el 10% más pobre de la población mexicana sólo recibe 1.4% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico recibe 42.8% del mismo. En otras palabras, el 10% de la población del país que se encuentra en el último decil de la distribución del ingreso recibe 30.6 veces las remuneraciones correspondientes a 10% de la población que se encuentra en la situación contraria.

Ahora bien, al comparar la situación de México con la de otros países, se observa que la proporción del ingreso que corresponde a nuestra población más pobre es inferior a la registrada en otros siete países de la región, mientras que la correspondiente al 10% más rico es mayor que la observada en otros diez países. Como es evidente, estas observaciones reclaman implantar urgentemente un conjunto de políticas que se encaminen a revertir la situación descrita.

Déficits en la calidad de vida de la población

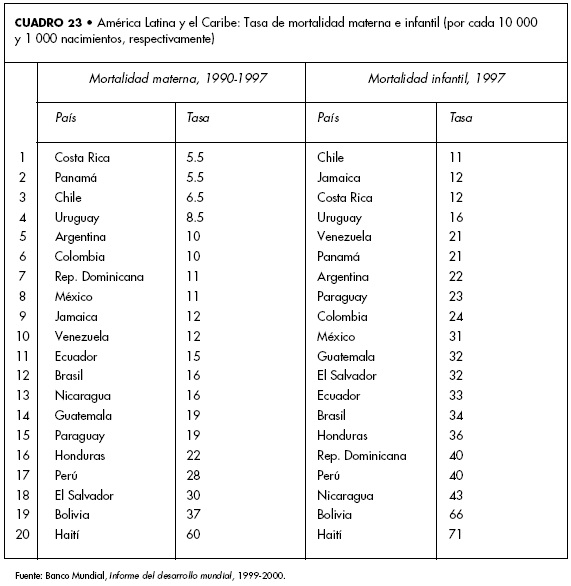

Uno de los rostros más lacerantes de la pobreza se refiere a las repercusiones que ésta tiene en las condiciones de vida de quienes viven en tal situación. Por eso se incluyeron en este trabajo los análisis que aparecen en los cuadros 22, 23 y 24. El primero de esos cuadros refleja los grados en los cuales la población de diferentes países tiene acceso a ciertos servicios fundamentales: agua entubada, salud y servicios sanitarios. En cuanto al primero de ellos, México se encuentra en el 7° lugar respecto al porcentaje de la población con acceso al servicio de agua entubada; en relación con los de salud, el país ocupa el 5° lugar, y respecto a los servicios sanitarios, nuestro país está ubicado en el 12° sitio.

A su vez, el cuadro 23 muestra las tasas de mortalidad infantil (defunciones de niños menores de un año de edad por millar de nacimientos), y las de mortalidad materna (defunciones durante el periodo perinatal por 10 000 partos). En relación con la mortalidad materna, el país se encuentra en el 7° lugar; y con respecto a la mortalidad infantil, está ubicado en el 10° sitio.

Finalmente, en el cuadro 24 se analiza la información correspondiente a la esperanza de vida al nacer, tanto para los varones como para las mujeres. Nuevamente se observa que México está situado en el centro de ambas distribuciones, ya que ocupa el 9° lugar entre los 21 países considerados en esos análisis.

RECAPITULACIÓN

Este artículo ha estado orientado a examinar si el sistema educativo de México está satisfaciendo (especialmente por medio de sus relaciones con el sistema productivo) un conjunto de condiciones -relacionadas con la competitividad internacional del país- que lógicamente debieron haber sido consideradas por quienes decidieron que México suscribiera tratados de libre comercio con las naciones más desarrolladas del mundo. Se observó, al respecto, que en todas las distribuciones estadísticas que aquí se han reportado, México ocupa sitios inferiores al que le correspondería de acuerdo con su PIB per cápita.

Es importante notar, por otra parte, que existe una relación causal entre los indicadores que fueron considerados en diversos apartados de este estudio. Esa causalidad, sin embargo, no es directa; ya que existen algunas "mediaciones" (o variables intervinientes) entre el desarrollo educativo (analizado en el tercer apartado de este artículo) y los efectos sociales y económicos que fueron atribuidos a ese desarrollo en los apartados IV y V. A esas mediaciones nos referimos más adelante, pero antes es necesario reconocer, también, que los datos utilizados en este artículo no reflejan comportamientos longitudinales (o diacrónicos), como hubiera sido deseable, ya que fueron recogidos en forma transversal (o sincrónica). Aun después de hacer estas advertencias, no se puede desechar la probabilidad de que el ineficiente aprovechamiento de los recursos financieros haya impedido mejorar los coeficientes de satisfacción de la demanda educativa en los niveles medio y superior, elevar la calidad de la educación y reducir la inequidad en la distribución de oportunidades escolares.

También es probable que la insuficiente satisfacción de la demanda, la deficiente calidad de la educación básica, y la inequitativa distribución de las oportunidades educativas hayan repercutido desfavorablemente, en primer término, en la estructura demográfica de la fuerza de trabajo (en la que se observó un déficit en la tasa de participación de las mujeres en las actividades económicas y, en cambio, una incorporación más que proporcional de los niños y jóvenes menores de 18 años en la fuerza de trabajo). En segundo término esos problemas pueden haber impedido lograr un mejoramiento en la escolaridad de la población adulta (y, particularmente, la de los adultos que desarrollan actividades económicas), lo que también pudo haberse reflejado en una insatisfactoria relación entre la escolaridad y los ingresos que perciben quienes desarrollan actividades económicas. Finalmente, todo lo anterior pudo haber impedido abatir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y reducir los déficits que todavía se observan en la calidad de vida de nuestra población.

Ahora bien, las mediaciones arriba mencionadas se refieren, por una parte, a la influencia que la propia desigualdad social ejerce sobre la distribución de oportunidades educativas, tema que, como se sabe, ha sido abundantemente analizado por los sociólogos de la educación. Sin embargo, es importante señalar que esos mismos especialistas también han demostrado que las políticas educativas (especialmente las que se refieren a la injusta distribución de los recursos financieros entre los establecimientos escolares, a la deficiente calidad de los "insumos" educativos que reciben los sectores sociales más vulnerables, y a la rigidez de un sistema escolar que no se diseñó para adecuarse a las diversas condiciones en que se encuentran los estudiantes que tardíamente han tenido acceso al sistema escolar) también refuerzan, por sí mismos, la desigualdad en la distribución de oportunidades escolares.

Por otra parte, entre esas mediaciones también se encuentra la estrategia de desarrollo económico que ha estado vigente en la región desde la década de los ochenta. Como se sabe, dicha estrategia ha impedido expandir las oportunidades sociales al ritmo que hubiera sido necesario para que los egresados del sistema escolar (y quienes lo abandonan prematuramente) pudieran desempeñar en el sistema productivo ocupaciones de complejidad proporcional a los diferentes niveles de escolaridad que ellos adquirieron.

Así pues, aun después de advertir que la información analizada en este trabajo no reúne todas las condiciones necesarias para comprobar en forma fehaciente las hipótesis de causalidad arriba mencionadas, es plausible suponer que esos datos, al ser congruentes con dichas hipótesis, hayan reflejado las relaciones mencionadas.

De lo anterior se puede inferir, pues, que si se siguen instrumentando políticas educativas y de desarrollo económico similares a las que han estado vigentes hasta ahora, el país no se encaminará (al menos durante los próximos años) hacia una situación social más justa y sustentable, porque no dispondrá -entre otras cosas-de un sistema educativo equitativo y eficaz, ni de un sistema productivo incluyente y suficientemente competitivo. Así pues, la información que aquí se ha analizado indica que es necesario revisar a fondo las políticas que han regulado el desarrollo de nuestro sistema escolar, así como todas aquéllas que, junto con las políticas educativas, han intervenido en la orientación del desarrollo económico y social de México.

Referencias

Banco Mundial (2000), Informe del desarrollo mundial [www.worldbank.org/wdr/2000/] [ Links ].

Banco Mundial (2001), World Development Report, Washington, World Bank. [ Links ]

BEHRMAN, J.R., N. Birsdall y M. Székely (1998), Intergenerational schooling mobility and macro conditions and schooling policies in Latin America, Working Paper num. 386, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo. [ Links ]

BARRO, R.J. (2000), "Education and economic growth", Paper for The International Symposium on the Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Wellbeing, Quebec, Canadá [ Links ].

BOLDIN, R.; E. Morote y M. McMullen (2000), "Higher education and economic growth in the Latin American emerging markets", ponencia presentada en el congreso de LASA, 2000. [ Links ]

BOUILLON, C.; A. Legovini y N. Lustig (1999), Can education explain income inequality changes in Mexico?, Working Paper, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo. [ Links ]

BRIST, L.E. y A.J. Caplan (1999), "More evidence on the role of secondary education in the development of lower-income countries: wishful thinking or useful knowledge?" en Economic Development and Cultural Change, vol. 48, núm.1, pp. 155-175. [ Links ]

CASTAÑEDA, T. y E. Aldaz-Carroll (1999), "The intergenerational transmission of poverty: some causes and policy implications", discussion paper (mimeo.), Washington, Banco Interamericano de Desarrollo. [ Links ]

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2000), Equidad, desarrollo y ciudadanía, Santiago de Chile, CEPAL. [ Links ]

---------- (2000a), Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL. [ Links ]

---------- (2000b), Panorama social de América Latina 1999-2000, Santiago de Chile, CEPAL. [ Links ]

GARRO-BARDONARO, N.; M.V. Gómez-Meza y J. Meléndez-Barron (1997), Situación ocupacional y niveles de ingreso de los trabajadores en relación con su educación y capacitación, Cuadernos de Trabajo núm. 12, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. [ Links ]

KLIKSBERG, B. y J. Sulbrandt (1999), "América Latina: una región en riesgo pobreza, inequidad e institucionalidad social", documento de la Biblioteca de Ideas del Instituto Internacional de Gobernabilidad [disponible en línea: www.iigov.org/iigov/pnud/bibliote/documentos/taller/docu13.htm] [ Links ]

LÄCHLER, U. (1998), "Education and earnings inequality in Mexico", Policy Research Working Paper num. 1949, Washington, World Bank. [ Links ]

LATAPÍ, P.(2000), "Por un país que sepa leer", en Proceso, México, 22 de octubre.

LOREY, D. (1993), The university system: economic development in Mexico since 1929, Stanford University Press. [ Links ]

MEZA González, L. (1999), "Cambios en la estructura salarial de México en el período 1988-1993 y el aumento en el rendimiento de la educación superior", en Trimestre Económico, vol. 66, núm. 262, pp. 189-226. [ Links ]

MUÑOZ Izquierdo, C. y J. Lobo (1974), "Expansión escolar, mercados de trabajo y distribución del ingreso en México", en Tockman, V. (comp.), El empleo en América Latina, México, Siglo XXI. [ Links ]

MUÑOZ Izquierdo, C. (1998), "Efectos de la escolaridad en la fuerza de trabajo", en P. Latapí, (coord.), Un siglo de educación en México, t. I, México, Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (1999), Human capital investment. An international comparison, París, Centre for Educational Research and Innovation, OECD. [ Links ]

OECD y Statistics Canada (2000), Literacy in the information age. Final report of the international adult literacy survey, París, OECD y el Ministerio de Industria del Canadá [ Links ].

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2001), The Well-being of nations. The role of human and social capital, París, OECD. [ Links ]

United Nations Development Programme (PNUD) (2000), Informe sobre desarrollo humano, Madrid, Grupo Mundi-Prensa. [ Links ]

Poder Ejecutivo Federal (1999), Anexo estadístico del Informe de Gobierno, México, PEF. [ Links ]

SCHMELKES, S. y R. Ahúja (2000), Importancia de la escolaridad y la capacitación en el empleo: su peso sobre las características de las actividades desempeñadas, México, SEP-Conocer. [ Links ]

Secretaría de Educación Pública (SEP) (1999), "Informe de labores", Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1997) [en línea: htpp://stps.gob.mx/302a/302_0379.html] [ Links ]

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)-Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) (1998), Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, Primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados en tercero y cuarto grado, Santiago de Chile, OREALC. [ Links ]

---------- (2000), "Regional report of the Americas: an assesment of the Education for All Program in the year 2000" (mimeo.), Santiago de Chile, OREALC. [ Links ]

YÁÑEZ, C.; F. Abbott y M. Matus (1999), "La paradoja de Aquiles y la tortuga: analfabetismo y desarrollo en América Latina durante el siglo XX", en Instituciones y Desarrollo, núm. 3, abril [en línea: www.iigov.org/iigov/pnud/revista/rev3/arti0101.htm] [ Links ]

* Agradezco la colaboración de Alejandro Márquez, Hidalia Sánchez y Ángeles Núñez (de la Unidad de Investigaciones Interdisciplinares en Educación de la Universidad Iberoamericana, ciudad de México) durante la recopilación de los datos y la elaboración de los cuadros que acompañan este trabajo.

1. En términos generales, la Información analizada corresponde a las naciones de habla española y portuguesa. Sólo en algunas etapas del estudio se incluyeron datos correspondientes a otros países que se encuentran en la misma zona geográfica.

2. Algunos de los datos utilizados se refieren a los productos internos brutos (PIB) y otros a los productos nacionales brutos (PNB) de los respectivos países, lo que dependió de la información proporcionada por las diversas fuentes a las que se recurrió al elaborar el trabajo.

3. Para homologar el poder adquisitivo de los ingresos y el número de horas trabajadas por los sujetos, la CEPAL utilizó una medida llamada Capacidades Equivalentes Mensuales de Ingresos por Trabajo (CEMIT), mismas que corresponden a "ingresos mensuales equivalentes según el valor de la hora de trabajo, expresados en líneas de pobreza" (LP). A su vez, estas "líneas" representan, como se sabe, los niveles de ingresos que en los diferentes países se consideran indispensables para superar la pobreza; por lo que en cierta forma son semejantes a los llamados "salarios mínimos".

4. El concepto de alfabetización que ahora actualmente propone la UNESCO exige la formación de hábitos bien asimilados y eficaces de lectura y escritura. En segundo lugar, incorpora la llamada "alfabetización tecnológica" (es decir, la familiaridad con los nuevos medios que dan acceso al conocimiento global). En tercer lugar, debe proyectarse hacia el futuro, toda vez que la alfabetización será necesaria durante toda la vida de los individuos; y en cuarto lugar, debe proyectarse hacia toda la sociedad global, en la que abundan los estímulos para utilizar la lectoescritura en muy diversos contextos y modalidades de la misma (esta síntesis está tomada de Latapí, 2000).