La Gran Depresión (1929-1934) significó un quiebre económico en la historia de la migración mexicana a Estados Unidos, pues la tendencia a la emigración que se había mantenido, casi de manera constante desde que comenzó el siglo XX, fue trastocada y revertida para convertirse en un retorno masivo y apresurado de miles de personas a México. El retorno en gran escala, repatriación como se le conoció en los medios populares y oficiales, se debió al desempleo, el hambre, la xenofobia y las deportaciones que se desataron en Estados Unidos. En ese lapso volvieron al país cerca de 400000 individuos, el movimiento de norte a sur más grande en la historia de ambos países.1

Hasta el momento existen algunos estudios que han examinado la repatriación de mexicanos de Estados Unidos durante la Gran Depresión. En ellos se destaca -de manera exagerada - la labor del gobierno mexicano para apoyar el regreso de sus nacionales; las campañas de deportación de las autoridades estadounidenses, en especial en Los Ángeles, California; la afrenta -traición- que esto significó para la comunidad mexicana nacida en Estados Unidos, y la forma en que se llevó a cabo la expulsión en algunas ciudades y estados de aquel país.2 Sin embargo, no se ha analizado el retorno a los estados y los pueblos a donde se dirigieron las personas en México; se sabe poco del destino final de quienes volvieron, su reintegración a las comunidades, el impacto que tuvieron y la actitud de los gobiernos locales hacia ellos.3

El objetivo de este trabajo es analizar la repatriación que se dio al estado de San Luis Potosí, localidad del centro de la república mexicana que tradicionalmente ha sido proveedora de mano de obra migrante a los Estados Unidos. Examino las formas en que ésta se dio, la situación de las personas ya en sus pueblos y la posición del gobierno estatal. Este ensayo muestra la forma en que muchas de las personas que volvieron fueron absorbidas rápidamente por la economía y la sociedad local, aun una importante cantidad de niños estadounidenses de origen mexicano que llegaron con sus familias. En este proceso de reasimilación tuvo mucho que ver el apoyo de los parientes quienes auxiliaron a los recién llegados así como las condiciones de la economía rural mexicana de aquellos años.

A pesar de la depresión mundial, el atraso de la economía nacional en relación con los países centrales le permitió absorber los efectos de la depresión con menos problemas que otros. Así, la economía de subsistencia, dentro de la que vivía buena parte de la población rural del país, fue capaz de captar a numerosos desempleados y repatriados. Por lo mismo, no hay constancia de un impacto social o demográfico importante de parte de las personas que regresaron. De hecho, el gobierno estatal, al igual que la sociedad local, no le dedicó atención especial al retorno de paisanos ni impulsó medidas extraordinarias para auxiliarlos; tampoco estuvo interesado en invertir dinero en este grupo en particular. El aspecto más relevante de la gestión oficial tuvo que ver con algunos intentos tendientes a establecer paisanos recién llegados de Estados Unidos en ciertos puntos del estado, estrategia de moda en la época y que, al igual que en otras partes del país, fue un fracaso.

Este trabajo es relevante, dentro de los estudios de la historia de la migración mexicana al norte, porque es el primero que examina el retorno en el ámbito local y porque hace una valoración de lo que sucedió con las personas que volvieron a sus pueblos. Asimismo, en el contexto local, es una contribución al estudio del pasado de la migración en el estado de San Luis Potosí pues ayuda a comprender algunas de las características más importantes de ese flujo en las primeras décadas del siglo XX, un tema poco estudiado. Sin bien este artículo se refiere a la repatriación que se dio en algunas entidades potosinas, la información en la que se basa muestra, a su vez, la situación de la migración antes de 1929: lugares de destino y de origen, la composición por sexo, la participación de la mujer y, en general, de familias. Así, en conjunto este artículo da un panorama de la migración de San Luis Potosí a Estados Unidos en los primeros años del siglo XX.

Otro aspecto destacable del presente artículo es el tipo de fuentes que utiliza. Las orales constituyeron uno de los ejes centrales para reconstruir los hechos que aquí se analizan así como para sustentar la hipótesis central.4 Asimismo, está basado en una acuciosa selección de datos extraídos de los documentos del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHSREM).5 Las fuentes orales y de archivo se complementan con la revisión hemerográfica, tanto de publicaciones nacionales como de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

La Gran Depresión y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos

El periodo de 1929 a 1934 cerró un ciclo en la historia de la emigración mexicana a Estados Unidos. La etapa se caracterizó por la contracción de la economía estadounidense y un creciente desempleo que derivó en la disminución en la demanda de mano de obra mexicana, así como en el aumento de las presiones y la hostilidad para que ésta saliera de ese país. La tendencia a la emigración, que se había mantenido constante desde principios del siglo, se revirtió.6

La sobreproducción, una manifestación de la depresión, ocasionó una baja de precios por el exceso de oferta; la reacción de los productores fue reducir la producción y el personal. El sector industrial, la siderurgia y la construcción fueron las ramas más afectadas. Un alto porcentaje de los mexicanos dedicados a la minería y la siderurgia quedaron desempleados.7 Otro de los sectores más afectados fue el agrícola, en el que laboraba el setenta por ciento de los mexicanos residentes en ese país. Las fuentes de empleo se redujeron considerablemente y las pocas que había eran reservadas para los ciudadanos. Las políticas que determinaron los despidos fueron en el ámbito nacional, con un alcance general para todos los grupos de extranjeros, pues se argumentó que ocupaban trabajos que debían ser para los nativos de Estados Unidos.8

Al mismo tiempo, las leyes estadounidenses se endurecieron con el fin de restringir el ingreso de trabajadores extranjeros y se promovió su expulsión. Dadas las condiciones económicas depresivas se creó un ambiente antiinmigrante que desencadenó en campañas para localizar y deportar a los que se encontraban ilegalmente en el país y para aplicar con rigor las leyes migratorias vigentes. Éstas se impusieron no sólo a los deseosos de entrar, sino a los que se encontraban sin trabajo, a quienes, por otro lado, las autoridades migratorias exigían comprobación de su estancia legal, bajo la pena de deportación, previo encarcelamiento.9

El plan de deportación que aplicó el condado de Los Ángeles fue uno de los que operó con mayor éxito en todo el país. Se basó en una intensa persecución realizada por oficiales locales y federales, quienes efectuaron redadas en plazas y parques públicos. No fue el único plan que operó en Estados Unidos. Los agentes de inmigración, encabezados por William N. Doak, secretario del Trabajo, incrementaron sus actividades en el sureste de California y en los grandes centros urbanos del país. En varios estados, entre los que estuvo Texas, Illinois, Michigan y Arizona, se realizaron esfuerzos y se presionó para sacar a los mexicanos. Fue continua la coerción de las autoridades locales y federales para segregar, marginar y expulsar al mexicano.10

Entre 1930 y 1932, 132 639 personas de origen mexicano salieron -de manera voluntaria o por la presión de las autoridades locales- de Texas, y alrededor de 32 000, de los estados de Illinois, Michigan , Indiana y Ohio. En Detroit la colonia mexicana tuvo una drástica reducción. En Los Ángeles el número de residentes nacidos en México descendió de 56304 en 1930 a 38040 en 1940. No fue una repatriación lenta, controlada y planeada sino tumultuosa, por todos los lugares accesibles de la frontera. 11

Ante la cantidad de solicitudes de repatriación que cientos de paisanos enviaron al gobierno de México, y las condiciones de ellos en Estados Unidos, el gobierno se vio obligado a desplegar ayuda para sus compatriotas en aquel país y en la frontera, principalmente. Los consulados jugaron un papel relevante en la repatriación de mexicanos en Texas, California, Illinois, Michigan y otros estados ; organizaron el regreso, dieron fondos y ayudaron a obtener transportación gratuita a la frontera.12 De julio de 1930 a junio de 1931 el gobierno mexicano, los comités de beneficencia organizados por los consulados y los donativos de particulares costearon el retorno de 60 207 hombres y 31 765 mujeres; en total 91972, la mayoría procedente de Texas y California.13 En 1932 se repatriaron 115 705, y el gobierno gastó 73404 pesos sólo en alimentos.

Los puertos fronterizos más importantes del norte del país (Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas) fueron los primeros en encarar la llegada de cientos de personas. Allí los ferrocarriles nacionales establecieron cuotas especiales, donativos y pases gratuitos a favor de los indigentes que volvían a la patria. La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda, también expidió diversas franquicias para facilitar el viaje y la introducción de pertenencias, así como la entrada a México.14 Diferentes organizaciones locales de beneficencia y las autoridades instalaron comedores y albergues y realizaron colectas con el fin de auxiliar a cientos de compatriotas que arribaron en estado lamentable. La idea del gobierno federal fue sacar rápidamente de las ciudades fronterizas a las personas que arribaban para que no volvieran a emigrar. Los gobiernos municipales fronterizos, a su vez, favorecieron la apresurada partida de los contingentes de repatriados a fin de evitar problemas sociales y económicos en sus localidades.

De manera secundaria el gobierno planeó la ayuda en territorio nacional. Gobernación y el Comité Nacional de Repatriación (CNR) -formado por particulares y funcionarios públicos en 1932- estudiaron la manera de auxiliar y reacomodar a los repatriados.15 Gobernación elaboró un programa para establecer colonias agrícolas primero en el sur y luego en el norte del país. Se habló de instalar algunas colonias en Guerrero, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Veracruz y Oaxaca; sin embargo, fueron muy tibios los intentos. La noticia más temprana de un proyecto de esta naturaleza fue la colonia La Misa, Sonora, en la hacienda del mismo nombre, a donde, en 1930, fueron trasladadas algunas familias provenientes de Arizona. La colonia tuvo una vida muy efímera, pues al año la mayoría de sus colonos había partido del lugar después de ser usados para borrar las huellas del levantamiento escobarista de 1929.16

Los casos más sonados fueron dos colonias organizadas en 1932. La primera, designada Colonia Número 1, fue establecida en El Coloso, cerca de Acapulco, y tuvo un comienzo modesto. Un grupo de alrededor de veinte repatriados de Detroit, Michigan, llegó al lugar a principios de diciembre. Poco se sabe de las personas que arribaron y de su instalación, sin embargo se tiene noticia de que al corto tiempo las condiciones hicieron que la mayoría abandonara la colonia. Otra localidad seleccionada fue Pinotepa Nacional, Oaxaca. En abril de 1933, se inició el traslado de 400 personas a la Colonia Número 2, como fue llamada. Aunque las expectativas fueron grandes los problemas de adaptación a un medio hostil, así como las condiciones climáticas, geográficas, las enfermedades y la mala planeación obligaron a los colonizadores a emigrar.17 El Coloso y Pinotepa no fueron los únicos casos, pero sí los más importantes , en que la colonización con paisanos proveniente de Estados Unidos fracasó.

Las intentonas colonizadoras han llamado la atención de algunos historiadores por la publicidad que el gobierno y la prensa de entonces les dieron. Sin embargo, no jugaron un papel central en la política mexicana de repatriación, tampoco fueron el centro de atención del gobierno mexicano ni el foco de interés de las personas que volvían, pues pocas se inclinaron por esta opción. Según un estudio sólo cinco por ciento se involucró en estos programas, ochenta por ciento regresó a sus pueblos de origen donde vivían sus parientes y amigos y el quince por ciento se dirigió a las ciudades.18

Acerca del destino final de las personas se sabe poco. Algunos estudios sugieren que la mayoría tuvo una rápida adaptación a su modo de vida anterior; no obstante, también hubo a quienes les fue mal y no pudieron hacer la transición de la vida estadounidense a la mexicana, sobre todo aquellos que nunca habían estado en el país. Una nota de la época narraba que dos muchachas "mexicanas" que habían nacido y estudiado en Topeka, Kansas, se repatriaron con sus padres y familias, radicándose en Guanajuato. Pero aquel ambiente les pareció muy extraño y, educadas lejos de México, sabían mucho mejor el inglés que el español y "tenían costumbres norteamericanas". Al poco tiempo de haber llegado resolvieron huir juntas de sus hogares , regresando a la frontera y de ahí hasta Topeka.19

El impacto de un ambiente extraño y desconocido -sobre todo para los hijos (as) de mexicanos nacidos en Estados Unidos quienes, según un especialista, llegaron a ser 40% del total de los individuos que ingresaron al país entre 1929 y 1934-20 y los contratiempos que enfrentaron en México (inseguridad, violencia, falta de trabajo , escasos recursos, entre otros) motivaron que varios de ellos retornaran a Estados Unidos tan pronto como habían vuelto, aspecto que se repitió constantemente en varios lugares del país.21

En general, el impacto social o económico en México del retorno de miles de personas no ha sido estudiado pero tampoco existen indicios de que éste haya trastocado la vida social o económica del país. Esto fue favorecido por las condiciones de la economía rural mexicana de aquellos años. A pesar de la depresión mundial, el atraso de la economía nacional en relación con los países centrales le permitió absorber los efectos de la recesión con menos problemas que otros. La economía de subsistencia, dentro de la que vivía buena parte de la población rural del país, fue capaz de absorber a numerosos desempleados y repatriados.22 Aun así, dentro de las consecuencias que tuvo el retorno, asunto que requiere ser analizado con mayor profundidad, debió estar el incremento de la población sobre todo en aquellos estados que mayormente habían sido expulsores de emigrantes a principios del siglo XX (Guanajuato, Michoacán y Jalisco). Asimismo, aunque no se tienen cifras, la cantidad de las remesas enviadas desde Estados Unidos, que para los años veinte era significativa, debió disminuir considerablemente.23 Una de las consecuencias más relevantes debió ser la disminución en la cantidad de dinero que enviaban los paisanos.

Durante la etapa de 1929 a 1934 la depresión económica en Estados Unidos provocó el regreso masivo y apresurado de miles de mexicanos y sus descendientes nacidos allende el Bravo. Las deportaciones promovidas por el gobierno federal y las autoridades locales estadounidenses, la persecución de los extranjeros, las escenas trágicas y de aglomeración de personas en la frontera, la intervención del gobierno mexicano para ayudar a sus nacionales -sus limitaciones y fracasos- así como las dificultades que pasaron las mujeres, los niños y los hombres ya en México fueron las principales características del movimiento de retorno en la primera mitad de la década de los treinta.

La repatriación en San Luis Potosí

En los primeros años de la década de los treinta el regreso de paisanos fue un tema que llamó la atención en San Luis Potosí ya que un buen número de ellos se encontraba en Estados Unidos al momento que estalló la depresión. Desde finales del siglo XIX el estado comenzó a ser parte de las entidades, del centro de la república mexicana, que fueron proveedores de mano de obra migrante a Estados Unidos, junto con Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Varios potosinos, sobre todo de la capital del estado, participaron en la expansión ferrocarrilera, en el tendido de rieles, la reparación y mantenimiento de las vías. Al comenzar el siglo XX, continuó la salida de mano de obra que laboraba en los ferrocarriles; al estallar la Revolución Mexicana las malas condiciones laborales en el estado y la violencia en el país favorecieron la partida de muchas personas; por esa época Matehuala, municipio del estado ubicado en un valle de clima seco, pronto se convirtió en un centro expulsor de emigrantes agrícolas e industriales que se dirigían a Texas. Asimismo, muchas familias de la capital del estado salían en busca de refugio.24

Durante la década de los años veinte, la emigración potosina tuvo una época de auge gracias a la actividad de los contratistas que arribaron en busca de mano de obra y las condiciones laborales locales. A mediados del decenio, aunque no se sabe el monto exacto del flujo migratorio, Manuel Gamio señalaba que el estado contribuía con poco más del tres por ciento de los inmigrantes que de México iban a Estados Unidos.25 La mayoría partía de la capital y Matehuala. Acerca del lugar de destino se sabe que iban preferentemente a Texas, California, Illinois, Michigan e Indiana.

Al momento de estallar la recesión, una cantidad importante de paisanos originarios del estado de San Luis Potosí estaba laboando y viviendo en Estados Unidos y, al igual que sus otros compatriotas, se vieron obligados a abandonar aquel país. Con base en datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, referentes a los pases de ferrocarril otorgados con descuento o de forma gratuita a las personas que volvían, sabemos que los lugares de donde regresaron más potosinos fueron Texas (Brownsville y Houston) y California, especialmente del condado de Los Ángeles. Asimismo hubo algunos que retornaron de ciudades más al norte de la Unión Americana: Denver, Colorado, y Detroit, Michigan.

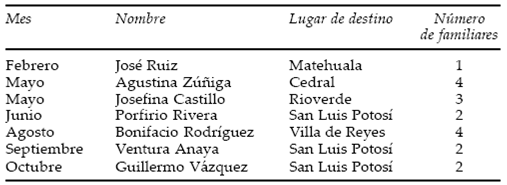

Al comenzar la depresión, el estado de Texas fue uno de los primeros lugares donde se promovió la salida de mexicanos.26 Durante 1930 hubo evidencias del retorno de potosinos provenientes de la jurisdicción del consulado de Brownsville. Los certificados de repatriación expedidos por ese consulado durante el mes de febrero a octubre, indican que por lo menos un jefe de familia potosino volvió por mes. Sobresalieron los hombres como cabeza de familia aunque también había mujeres solas que venían con sus hijos o menores dependientes (cuadro 1).27 Las razones por las que salían no son mencionadas en los documentos oficiales pero la paralización de las labores agrícolas en la región y la aplicación estricta de las leyes migratorias, a través de visitas de las autoridades locales a los barrios mexicanos para revisar la documentación migratoria correspondiente, fueron factores que posiblemente los orillaron a regresar a su lugar de origen. La mayoría tenía como destino la capital del estado.

FUENTE: L. López Montero (cónsul de México en Brownsville, Texas) remite a la Secre taría de Relaciones Exteriores las listas de certificados de repatriación expedidos por ese consulado. Brownsville, Texas, 1930, AHSRE, exp. IV-351-25.

Cuadro 1 certificados de repatriación expedidos por el consulado de México en Brownsville, Texas, a personas que se dirigían al estado de San Luis Potosí, febrero-octubre de 1930

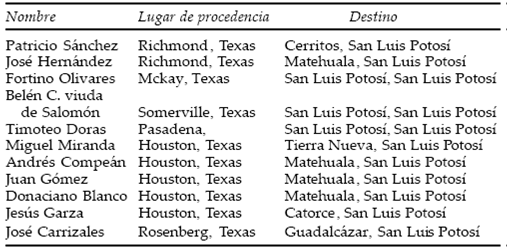

En 1930 la peregrinación de potosinos continuó desde la región de Houston.28 El cuadro 2 presenta una relación de personas que salieron de esa área a diversas partes de San Luis Potosí, con apoyo de las autoridades locales. La mayoría regresó a la capital del estado y a Matehuala, lo cual indica que, en las primeras décadas, éstas fueron las entidades expulsoras de migrantes más importantes. Otras localidades que aparecen son Cerritos, Tierra Nueva y Guadalcázar.29

FUENTE: Lista de ciudadanos mexicanos repatriados sin costo algunos para el erario durante los meses de enero a noviembre de 1930. Daniel Garza (cónsul de México en Houston, Texas), 17 de febrero de 1931, AHSRE, exp. IV-351-25.

Cuadro 2 Ciudadanos mexicanos repatriados a San Luis Potosí sin costo alguno para el erario durante los meses de enero a noviembre de 1930. Consulado de México en Houston

Los datos muestran que algunos potosinos se concentraban en el área de Houston y Richmond, proceso que comenzó en 1910 cuando un gran flujo de refugiados mexicanos huyó de la violencia en su país; muchos trabajadores que estaban más al sur del estado también emigraron a raíz del auge de la industria petrolera durante la Primera Guerra Mundial. En la década de los veinte la migración mexicana a la región de Houston continuó con gran fuerza, ocupándose en diversas labores que iban del comercio a los campos agrícolas. Ahí la comunidad de origen mexicano creció de 6000 personas en 1920 a 15 000 en 1930.30

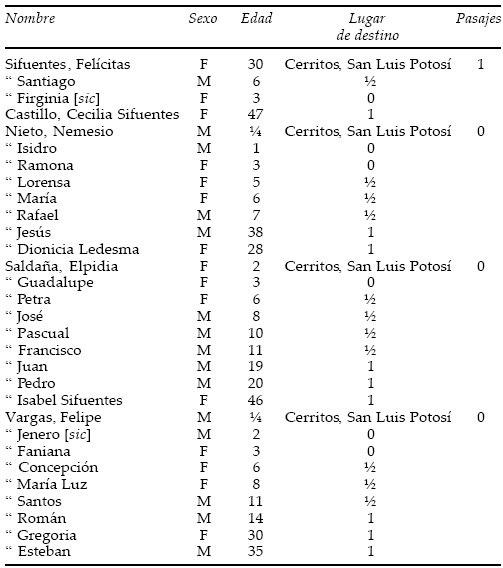

En las sonadas repatriaciones que se dieron en el condado de Los Ángeles, California, hay constancia de la participación de varios paisanos. En enero de 1932 se organizó el quinto viaje para repatriar a cientos de mexicanos; el traslado fue pagado por el Departamento de Beneficencia del Condado hasta la frontera, de ahí la Secretaría de Gobernación y Ferrocarriles Nacionales de México expidió los pases de ferrocarril hasta los lugares de destino.31 En esta ocasión el retorno de potosinos se distinguió por estar compuesto por familias que arribaron con un gran número de niños pequeños -quince, quienes iban de los 4 meses de nacidos a los 11 años- la mayoría de los cuales había nacido en Estados Unidos. En total eran 30 personas que volvieron a su pueblo, Cerritos.

El cuadro 3 muestra que desde la década de los veinte varias familias originarias de Cerritos, municipio ubicado en el centro del estado, viajaban a California, corriente en la que participaron mujeres y menores. Estas personas formaron parte del flujo mexicano que se dirigió a tierras californianas a raíz del auge agrícola de aquella región en donde se desarrolló una agricultura extensiva basada en la producción de vegetales, hortalizas y frutas que demandaron gran cantidad de mano de obra barata. Otras características de las personas que volvieron fueron que en su mayoría eran jóvenes, ninguno llegaba a los cincuenta años, y había una alta proporción de niños y niñas.32

FUENTE: Consulado en Los Ángeles. Informes sobre mexicanos repatriados procedentes de esa ciudad. Los Ángeles, 1932, AHSRE, exp. IV-549-10.

Cuadro 3 Quinto Viaje de repatriación de mexicanos de Los Ángeles , California, vía El Paso, Texas. Personas que se dirigían al estado de San Luis Potosí. 12 de enero de 1932

El 8 de marzo de 1932, en el octavo viaje que salió de Los Ángeles a la frontera (vía El Paso, Texas), fueron enviadas varias personas cuyo destino final fue la capital de estado de San Luis Potosí. La numerosa familia de Macario Santoyo, formada por su esposa María Durón y siete hijos; la familia de Jesús Guerrero y María Reyna, quienes regresaron con una pequeñita de tres años; Juan Torres y María Ramírez y su hija. Por su parte, Ambrosio Sánchez volvió a Peotillos con sus hermanas, Ester, Lupe y Francisca. Según las estadísticas oficiales, el viaje estaba compuesto por 768 personas y 161 familias, las cuales tenían como destino Chihuahua (39), Zacatecas (31) Aguascalientes (27), Coahuila (13) y Jalisco (12). Únicamente tres familias potosinas formaban parte de esta caravana.33 A finales del mismo mes se organizó otro viaje en el que, aprovechando las cuotas especiales concedidas por los ferrocarriles, se repatriaron Guadalupe Medina, de 48 años; Eligio Arriaga, y Juan Cortés de Salinas, de 59 años. Todos iban a la capital del estado.34

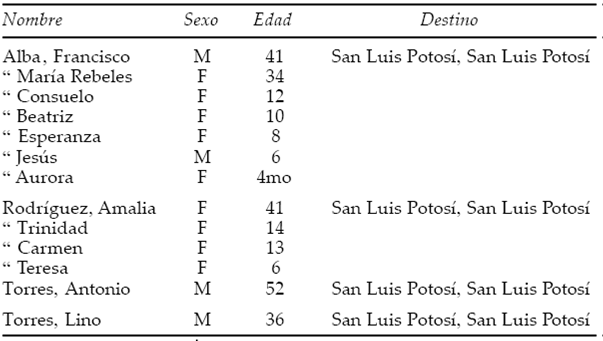

A principios de julio de 1932 seguían introduciéndose al estado un número importante de personas procedentes de tierras estadounidenses. En un tren especial que conducía a numerosas familias repatriadas procedentes de los condados de Los Ángeles y San Bernardino, enviados a México por las condiciones difíciles, venían, entre otras, noventa y cinco familias con destino al estado de San Luis Potosí.35 A mediados de agosto, en el noveno viaje que se organizó desde Los Ángeles, nuevamente participaron algunos potosinos. En esa ocasión regresó la familia de Francisco Alba y Amalia Rodríguez a la capital del estado, así como dos hombres adultos solos. Las familias volvieron con niños y algunos adolescentes. El grupo de trece personas estaba conformado en su mayoría por mujeres -nueve- (cuadro 4).

FUENTE: Consulado en Los Ángeles. Informes sobre mexicanos repatriados procedentes de esa ciudad Los Ángeles, 1932, AHSRE, exp. IV-549-10.

Cuadro 4 Noveno viaje de repatriación de mexicanos de Los Ángeles , California, vía El Paso, Texas. Se dirigían al estado de San Luis Potosí. 18 de agosto de 1932

La mayoría de los potosinos que volvieron de California se concentraban en el condado de Los Ángeles. Las noticias de paisanos que regresaron en caravanas organizadas en otros puntos de ese estado son esporádicas. En la que preparó el Consulado de México en Caléxico en julio de 1932 sólo apareció Evaristo Palomares procedente de Brawley, quien volvió a la capital del estado en su propio vehículo con cinco integrantes de familia.36 La familia formaba parte de un grupo de 225 personas que se transportaron en 69 vehículos, aprovechando las franquicias que el gobierno concedía a los "que por cuenta propia regresaban al país". A finales del mismo año, entre los mexicanos que salieron repatriados desde Santa Bárbara, California, venía Antonio Sánchez, de 35 años, con destino a la capital del estado.37 Asimismo, hubo ciudades donde simplemente ningún potosino formó parte de los grupos que se organizaron. Así sucedió en las repatriaciones que se hicieron con apoyo del Comité Mexicano de Beneficencia de San Bernardino, California, en 1931 y 1933.38

La información acerca de la repatriación del condado de Los Ángeles y del área de Houston y Brownsville muestra que un contingente de más de cien personas originarias de San Luis Potosí decidió por iniciativa propia, o bien con el apoyo de las organizaciones de caridad estadounidenses, emprender el viaje de retorno a México. La falta de empleo, las noticias de las redadas para expulsar a los extranjeros y las dificultades para sobrevivir motivaron que muchos regresaran a sus pueblos. Los municipios a los cuales retornó la mayor parte de paisanos fueron, en primer lugar, la capital del estado, después le siguieron Matehuala y Cerritos.39 Asimismo, los informes sobre los regresos muestran los sitios a donde los potosinos se habían dirigido predominantemente en las décadas anteriores: Texas y California -en donde habían trabajado principalmente en labores de tipo agrícola y, en varias ocasiones, en núcleos familiares.

No sólo hay constancia del regreso de potosinos provenientes de tierras tejanas y californianas. A mediados de febrero de 1931, en la caravana de repatriados que organizó el consulado de Denver, Colorado, se encontraba Esteban Alujo, quien regresó con todas sus pertenencias a San Luis Potosí después de haber vivido durante catorce años en Greeley. El grupo en el que volvió estaba conformado por 1 177 personas. I. M. Vázquez, cónsul del lugar, informó que todas retornaron a la patria llevando consigo automóviles o camiones, aves de corral y herramientas de agricultura.40 Ese mismo año también se repatriaron algunos paisanos de Detroit, Michigan.

Enrique Gamboa y su familia, integrada por cuatro personas, salieron rumbo a la capital del estado de San Luis Potosí gracias a que la Beneficencia Pública de Detroit pagó su transporte.41 En el grupo también venía Apolinar Gaytán con su esposa y dos pequeños hijos. A finales de octubre, en la "cuarta expedición de repatriados" el cónsul de México expidió pasajes a un adulto y un menor.42 Hermilda G. Boyle regresó ayudada por la Beneficencia Pública de Detroit.43 A principios de noviembre, en el quinto viaje instaurado, Maurilio Esquivel recibió dos pasajes que lo conducirían a la capital del estado, lugar al que también se dirigieron sus otros compatriotas. Todos retornaban después de haber vivido en la ciudad que se distinguió por atraer mano de obra para la industria automotriz, en la cual posiblemente más de uno de ellos laboró. 44 En los años veinte, algunos potosinos ya habían llegado a la región del medio oeste y se encontraban trabajando en diversas actividades industriales.

Los datos oficiales de las repatriaciones organizadas en diversos puntos de Estados Unidos muestran que la mayoría de los potosinos volvieron de tierras tejanas y californianas; muy pocos aparecieron en las caravanas organizadas más al norte de Estados Unidos o en otros lugares del suroeste.45 En general, cuantitativamente fue un grupo poco representativo en comparación con las personas que iban a otras entidades (Chihuahua, Sonora, Baja California, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, entre otros estados).46 En las largas listas de repatriaciones elaboradas por los cónsules, y otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, apenas figura la presencia potosina, lo cual indica que esta migración no había sido tan extensa ni masiva como en otras entidades del país, tal como había establecido Manuel Gamio.47

En cuanto a la forma en que volvieron, la mayoría lo hizo en tren y pocos en sus propios vehículos, en largas travesías por los caminos inhóspitos del México de aquellos años. De igual manera, fueron muchas las familias que emprendieron el viaje de retorno, lo que muestra que, en algunos municipios de San Luis, hubo una importante corriente migratoria de tipo familiar en los años previos a la depresión, ya fuera que emigraron por razones laborales o en busca de seguridad. Esto también tenía que ver con el hecho de que en Estados Unidos existía un sistema de contratación familiar. Los agricultores texanos, en Cristal City y la zona de Nueces, preferían hombres con esposa y familia por dos razones: permanecían más en sus labores y su familia les podía ayudar, esto proveía al empleador de más brazos para el trabajo. Una situación similar se presentó en algunos campos agrícolas de California, a donde se desplazaron grupos familiares en busca de trabajo.48

Asimismo, hubo un número significativo de mujeres solas -y otras como cabeza de familias- así como niños y niñas, muchos de los cuales habían nacido en Estados Unidos, lo cual a su vez indica que la permanencia fuera del país de varias familias había durado varios años. Un cálculo aproximado de la cantidad de personas que volvieron es muy difícil de realizar; basta señalar que las fuentes consultadas para este trabajo establecen que, entre 1930 y 1933, 116 almas se desplazaron de Estados Unidos, principalmente, a tres municipios del estado de San Luis Potosí: la capital, Matehuala y Cerritos -38 menores que iban de algunos meses de nacidos a 16 años-. Falta considerar a aquellos que retornaron expulsados, deportados y los que salieron por su voluntad sin avisar a las autoridades mexicanas o estadounidenses, de los cuales no existen estadísticas que harían incrementar más el número de retornos.

La experiencia del retorno

Fueron muy variadas las vivencias de las personas que regresaron a la patria chica; unos enfrentaron momentos difíciles en Estados Unidos: fueron expulsados y perdieron todas sus pertenencias y propiedades; otros volvieron por el clima adverso y la falta de empleo, con hijos nacidos en Estados Unidos, quienes tuvieron que enfrentar una nueva vida en México.

Al igual que pasó con miles de mexicanos que tuvieron que salir de manera apresurada de Estados Unidos, algunos potosinos no estuvieron exentos de pasar momentos amargos. La familia de Bernardo Moreno Grajeda, su esposa y un hijo, emigraron a Eagle Pass, Texas, a principios de la década de los treinta por una invitación de su compadre, quien lo motivó a comprar tierra y dedicarse a sembrar vegetales. Moreno vendió sus propiedades en la capital del estado para emprender su aventura. En Eagle Pass compró algunas tierras, sembró verduras y se dedicó a vender zapato americano en Piedras Negras, Coahuila, Desafortunadamente, Moreno y su familia llegaron en el momento en que la crisis económica entraba en su etapa más severa, por lo que únicamente pudieron vivir ocho meses en Estados Unidos, pues fueron expulsados y despojados de todas sus pertenencias por las autoridades locales. Moreno fue presionado para abandonar precipitadamente aquel país. Él, al igual que muchos mexicanos, perdió todo lo que tenía; volvió "con una mano atrás y otra adelante" para instalarse nuevamente en la ciudad de San Luis Potosí.49

Ante la falta de trabajo, la familia de Román Castillo y Nieves Torres, que habían emigrado a Estados Unidos durante la Revolución, también tuvo que salir de San Antonio, Texas. Volvieron en una "guayín" (camioneta), donde traían todas sus pertenencias, la cual en varias ocasiones se les descompuso, por lo que hicieron paradas para arreglarla, tiempo en el cual las mujeres aprovechaban para "echar" tortillas, mientras volvían a emprender el viaje hacia Matehuala. La familia, conformada por diez hijos, varios de ellos nacidos en Estados Unidos, trabajó en el desenraíce y los plantíos de algodón; las hijas laboraron en las fábricas de nuez.50

Asimismo, Apolonio Martínez Bárcena y su familia, ante el clima depresivo que acentuó el desempleo y las deportaciones, se vieron obligados a salir de San Antonio, con varios de sus hijos nacidos allá, para posteriormente establecerse en la capital del estado de donde habían salido durante la Revolución. Apolonio fue pintor de arte religioso y en San Antonio se estableció por más de una década; allá nacieron y allí crió a varios de sus hijos.51 La familia Martínez fue una muestra de los migrantes de clase media que salió de San Luis Potosí. Su trabajo profesional se desarrolló en el medio urbano, sus hijos fueron a la escuela, aprendieron inglés y se integraron a la cultura y la sociedad estadounidense.

Los ejemplos de las familias Martínez Bárcena y Castillo Torres muestran una situación que se repitió constantemente durante la Gran Depresión: el ingreso a México de una gran cantidad de menores, ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana.

Acerca de la reintegración de las personas que volvieron al país, sabemos que se adaptaron rápidamente al estilo de vida de sus comunidades. En San Luis los familiares apoyaron con vivien da y alimentos a los que volvieron. Además, muchos de ellos, al poco tiempo, consiguieron emplearse o bien fueron integrados a los talleres o negocios familiares, como en el caso de Bernardo Moreno, quien después de perder todo en Estados Unidos trabajó en un taller de sus hermanos.52 En varios casos la reintegración de las familias a las comunidades de origen no fue violenta ni con grandes contratiempos pues fueron acogidos por los familiares.

En cuanto a algunos niños, acostumbrados a la vida y la cultura estadounidenses, a pesar de que enfrentaron dificultades, sobre todo con el idioma, su readaptación fue apresurada. Socorro Martínez, hija de Apolonio, quien volvió muy pequeña de San Antonio a la capital del estado, aun cuando estaba habituada a la cultura y costumbres estadounidenses, y hablar inglés -por lo que era regañada por la maestra de su escuela-, no tuvo muchas dificultades para adaptarse al nuevo medio. Lo mismo sucedió con su hermana, Esperanza, nacida en Estados Unidos, la cual gracias a su dominio del inglés, más tarde trabajó como traductora del gobernador Gonzalo N. Santos (1943-1949).

Las actas de presentaciones matrimoniales de varias parroquias en el estado (Matehuala, Cerritos y otras entidades) dan noticia de un numeroso grupo de mujeres y hombres que volvió de Estados Unidos en los primeros años de la década de los treinta. No es poco común encontrar documentación donde, él o ella, manifestaron que su lugar de residencia -o de nacimiento-, antes de 1930, había sido alguna ciudad texana.53 Esta fuente muestra la forma en que los que volvieron se reintegraron a las comunidades de origen de los padres, contrayendo nupcias con sus paisanos avecindados en esas localidades poco después de haber llegado de Estados Unidos. Éste fue el caso de Lina Castillo, que fue llevada por su familia a San Antonio durante la Revolución. A ella no le gustó la vida en Estados Unidos, pues no pudo integrarse a esa sociedad, no aprendió inglés y "no le gustaban los hombres de allá", por lo que mantenía la ilusión de casarse en México, lo cual finalmente realizó cuando su familia regresó a Matehuala, a principios de los treinta.54

En general, algunos testimonios orales muestran que las personas que volvieron se amoldaron apresuradamente al estilo de vida de sus comunidades. Si bien en San Luis la depresión afectó severamente a la minería -además hubo reajustes de personal en los ferrocarriles- la mayoría de los desempleados fueron reabsorbidos por la agricultura de subsistencia. Asimismo, la Gran Depresión en San Luis no se tradujo en una baja sustantiva de los niveles de vida, lo que debió favorecer el reacomodo de muchas personas que volvieron.55 A pesar de estas consideraciones, hubo varios casos en que la suerte no les sonrió de igual forma.

El retorno masivo que se dio durante la depresión tuvo como rasgo las numerosas tragedias que vivieron muchas personas, ya fuera desde la forma en que tuvieron que salir de Estados Unidos (encarcelados, expulsados, deportados y sin ninguna de sus pertenencias), su paso por la frontera (y los numerosos abusos de que fueron víctimas por las autoridades aduanales), la odisea del viaje a sus pueblos hasta la situación que enfrentaron en sus lugares de origen.

Una de las noticias más escandalosas del momento fue la del asesinato cometido por un repatriado, quién mató a su esposa e hija, después de lo cual se suicidó. Según la prensa de aquellos años, Juan Serrano, agobiado por la miseria, se suicidó ahorcándose después de asesinar a su cónyuge y a su hija de dos años. "No se culpe a nadie, fui yo", decía la nota que dejó. Serrano regresó al país con su esposa, Florentina Bolaños, de 25 años de edad, originaria de Nuevo Laredo, y su hija, María Concepción. Llegaron a San Luis Potosí en febrero de 1932, después de haber residido en Corpus Christi y San Antonio. Juan buscó trabajo desde que llegó a la ciudad sin ningún resultado. "En los últimos días", según la nota periodística, se le notaba desesperado y en varias ocasiones se le escuchó decir que estaba dispuesto a matarse. "La tragedia de los repatriados ha causado honda consternación en esta ciudad", señaló una nota.56 Este tipo de noticias fue común en la prensa de aquellos años.

Los diarios locales y nacionales mostraron una tendencia a exagerar los episodios dramáticos de la repatriación, los cuales en efecto fueron frecuentes. No obstante, la prensa maximizó a tal grado la nota roja en torno a las desventuras que vivieron en México que, en muchas ocasiones, perdió la perspectiva de la diversidad de situaciones y matices que se dieron cuando las personas volvieron.

El gobierno del estado y la repatriación

El gobierno del estado, encabezado por el general Saturnino Cedillo (1927-1931), estuvo atento a la situación de miles de nacionales que volvían a la patria, aunque hizo poco para apoyar el retorno. Al igual que otros gobernadores, consideraba que esta tarea correspondía al presidente en turno y, principalmente, a las dependencias federales, tales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, por lo tanto no le dedicó una atención especial. En las contadas ocasiones en que intervino lo hizo de manera similar a la forma en que, en otras partes del país, se intentó hacerle frente al retorno: promoviendo colectas con eventos públicos y con tibios intentos de colonización.

A finales de 1930 Cedillo ya tenía noticia de la salida apresurada de cientos de mexicanos de tierras estadounidenses. Con un toque populista puso a disposición varios toros para una corrida que se organizó en Piedras Negras, Coahuila, a fin de ayudar a los compatriotas que habían sido deportados.57 La puntada cedillista no fue un caso singular, pues en varios estados (Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua) se realizaron corridas a favor de los que volvían a la patria. Fue una manera en que algunos funcionarios pensaban que podrían colaborar para auxiliar a los que volvían. Esto mostraba, por un lado, lo limitado que las autoridades estatales estaban dispuestas a apoyar la repatriación de nacionales y, por otro, la visión de que no era un asunto de su competencia, por lo que sólo participarían de forma fortuita, sin gran esfuerzo ni recursos.

El gobierno del estado tampoco fue ajeno a la moda de aquellos años de fundar colonias para ex revolucionarios, desempleados y repatriados. A principios de 1932, Cedillo accedió a la petición de los comisionados del Departamento de Migración, Jorge Ferretiz y Andrés Landa y Piña, y prometió tierras a cuarenta familias; les ofreció maíz, frijol, vacas y mulas, así como raciones de comida, en tanto lograban sostenerse con su trabajo.

En abril se organizó una caravana de dieciséis familias, que formaba un grupo de cincuenta personas, entre hombres, niños y mujeres procedentes de Estados Unidos, quienes marcharon a la ciudad de México y de ahí a San Luis Potosí. Llegaron a la capital del estado e hicieron el viaje en tren a la estación de Tablas para dirigirse a Ciudad del Maíz, donde fueron llevados al campo de El Meco, lugar en el cual fueron abandonados por los carreteros que los guiaban pues, según ellos, habían recibido instrucciones del presidente municipal de esa población de dejarlos en plena sierra.58

En Las Auroritas, los repatriados tuvieron que dejar la mayor parte de sus equipajes para seguir su camino en burros y caballos. Un hombre que vivió la travesía narraba: "el cansancio y el hambre de nuestros hijos nos causaban enorme pena, además los niños estaban pidiéndonos qué comer, y nosotros no podíamos darles nada". La travesía se volvió más trágica pues en el transcurso murieron dos niños.

Al llegar al campo de El Meco los habitantes del lugar les dieron víveres, mientras llegaba el auxilio ofrecido por Cedillo. Las condiciones de vida se hicieron cada vez más penosas, pues la ayuda no llegaba y sólo dependían de los rancheros locales, razón por la cual resolvieron enviar una comisión de Las Palomas, donde Cedillo ejercía el poder como patriarca campesino, para entrevistarse con el gobernador a fin de resolver la situación.59 A su regreso los comisionados informaron que el general sólo prometía mandar cuatro gallinas y un gallo "para que hiciéramos pie de rancho", ayuda que nunca llegó.

Ante la situación desesperada por la que pasaba, el grupo acordó disolverse "y cada quien tomó el rumbo que mejor le convino". Unos fueron a pie a la capital del estado, entre ellos la familia de Macario J. Reyes, y otros gestionaron con Gobernación pasajes de regreso a la ciudad de México.60 La prensa de entonces calificó aquella experiencia como ¡una dolorosa odisea! Las promesas no se cumplieron, según dijeron más tarde quienes aprovecharon la oferta. Declararon que al llegar al lugar, notaron que algunos caciquillos querían afiliarlos "a toda costa al partido político", pero como se resistieron, nunca llegó lo prometido.

Macaría Reyes, su esposa, y cinco hijos hicieron el viaje a pie desde la sierra potosina hasta la capital y declararon que se les había abandonado. El general Cedillo afirmó que, tanto el gobierno como el diputado Marcelino Zúñiga, comisionado para atender a los repatriados, los auxiliaron con alimentación, aperos de labranza y hasta dinero. "Lo que pasa -dijo Cedillo, en su defensa- es que estas personas no eran de campo, no sabían de agricultura, y por eso reclamaban dinero para trabajar y buenos alimentos."61

En realidad, se dieron dos situaciones paralelas. Por un lado, la inexperiencia oficial en estos proyectos y los pocos recursos que a ello se destinó desde un principio y, por otro, las altas expectativas de quienes arribaban, pues estaban esperanzados en recibir un amplio respaldo que nunca llegó. Por si fuera poco, el grupo enfrentó condiciones locales adversas, entre otras la xenofobia de los habitantes del lugar, aspectos que no fueron valorados por Cedillo ni por el gobierno federal previamente para embarcarse en esta empresa. Asimismo, Cedillo no vio como parte de su clientela a los repatriados ni como beneficiarios de su política agraria. Si bien su poder estaba sustentado en los campesinos armados, y ellos eran su clientela política, así como en los ejidatarios de la entidad, no estuvo dispuesto a integrar a los recién llegados a su esquema clientelar. No vio en ellos la posibilidad de alguna alianza ni un instrumento práctico dentro de su horizonte rural y el de su localidad por lo que el apoyo que destinó fue mínimo.62

A fin de evitar críticas y "no quedar mal parado" -en el ámbito local y nacional- por la pésima experiencia con estos repatriados, Cedillo orquestó una campaña desde la cúpula federal cuyo objetivo fue difundir el "buen" trabajo que su gobierno venía haciendo en esa materia. Así, El Siglo de Torreón publicó que la Secretaría de Gobernación anunciaba que el gobierno de San Luis Potosí estaba cooperando "efectiva y desinteresadamente con la federación para la resolución del problema de los repatriados", dándoles no sólo trabajo, sino procurando que los repatriados agricultores pudieran dedicarse a sus labores en el mismo estado.63 A pesar de la publicidad demagógica, lo cierto fue que el gobierno estatal no desvió recursos extraordinarios y su intervención fue una decepción total.

El caso de los repatriados que fueron a El Meco fue el más sonado en el estado, pero también hubo otros que no tuvieron mejor suerte. A mediados de 1932, La Prensa de San Antonio, Texas, anunciaba que el nuevo gobernador de San Luis, general Ildelfonso Turrubiates (1931-1935), amigo cercano de Cedillo, había instalado 'la primera colonia agrícola de repatriados en el estado". En ella participaron 25 familias que, según la prensa, recibieron tierras, aperos de labranza, semillas y dinero en efectivo para poder mantenerse durante seis meses. A la inauguración de la colonia, en Villa Guerrero, asistieron más de 2 000 agraristas.64 No existe ninguna información que corrobore que esto haya sido realidad; puede ser que la nota se refiera a los repatriados de El Meco, pero los datos no coinciden con el lugar ni la cantidad de personas, tampoco por el hecho de que las personas recibieron ayuda alguna; en todo caso tampoco era la primera colonia.65 Lo más probable es que la información sea falsa o se refiera a un proyecto que nunca se llevó a cabo.

En el mismo año de 1932, según refiere un documento del Archivo General de la Nación, otro grupo de repatriados proveniente de Detroit, Michigan, se estableció en un sitio denominado San Antonio de Coronado, en el municipio de Catorce, aunque se desconoce cuál fue su destino.66 Ese mismo año el gobierno local, a fin de poner fin a una disputa con un hacendado británico, apellidado Spillane, dueño de dos haciendas en la Huasteca -Camarones y San Antonio Huichimal-, ofreció una de las propiedades a los repatriados de Estados Unidos que quisieran instaurar colonias agrícolas, proyecto que no se llevó a cabo.67 Al mismo tiempo, el gobernador seguía insistiendo en su discurso en dar "trabajo agrícola" a los numerosos repatriados que por esos días se anunciaba que llegarían al estado.68

Ya en 1934, y pese a la mala experiencia con los repatriados en El Meco, el gobierno estatal nuevamente ayudó a instalar a un pequeño grupo (menos de quince) de personas provenientes de la Colonia Número 1, Pinotepa Nacional, Oaxaca, el fracaso de colonización con repatriados más sonado de la época. Después de vagar por varios puntos del país (Acapulco y ciudad de México) recibieron tierras para establecerse en un poblado denominado La Calavera, Municipio de Rioverde, el cual posteriormente fue bautizado, por ellos mismos, como Redención Nacional. Su estancia en el lugar fue corta pues en la década de los cuarenta abandonaron el lugar para volver a emigrar a Estados Unidos.69

En los primeros años de la década de los treinta, el gobierno del estado ofreció algunas tierras a unas cuantas personas que volvieron de Estados Unidos con la ilusión de que esto podría aliviar su situación. Asimismo, subrayó un discurso nacionalista tendiente a mostrar solidaridad y respaldo a los recién llegados. Sin embargo , los individuos estaban esperanzados en recibir un amplio apoyo que nunca llegó. Al final, la mayoría abandonó los lugares a donde fueron y las autoridades locales mostraron poca disposición a destinar recursos para instalar a paisanos llegados de Estados Unidos, entre otras cosas porque esto podría ocasionar fuertes críticas por no atender primero a los que como quiera se habían quedado en el país quienes, además, tenían poco acceso a la tierra y al empleo; en esas condiciones era remota la posibilidad de un amplio apoyo para los que volvieron de Estados Unidos.

Conclusión

Con base en un estudio de caso -el de algunas comunidades del estado de San Luis Potosí-, este trabajo responde a una serie de preguntas centrales en la historia de la migración: ¿qué pasó con las miles de personas que regresaron al país durante la Gran Depresión? ¿Adónde fueron? ¿Qué procesos vivieron ya en sus comunidades de origen? ¿Por qué en un corto tiempo prácticamente desapareció el rastro de ese movimiento de población? ¿Por qué hay tan pocas noticias en el ámbito nacional del impacto social y demográfico que tuvo la enorme avalancha de sujetos que volvió al país en esa época?

Durante la Gran Depresión un numeroso grupo de potosinos, y sus descendientes nacidos en Estados Unidos, regresó a sus pueblos de origen. Acerca de su reintegración se sabe que, en algunos casos, ésta se realizó de manera expedita gracias al apoyo de los familiares. Los niños que habían nacido y crecido, parte de su existencia, en Estados Unidos rápidamente hicieron la transición a una nueva vida. Salvo por algunos incidentes menores, como la repre sión que sufrieron por hablar inglés, no pasaron grandes dificultades y, al poco tiempo, participaban en las diversas actividades de la sociedad potosina -tampoco tuvieron un impacto relevante ni económico ni social, pues fueron absorbidos por sus comunidades a través del apoyo de parientes cercanos.

También hubo casos en que no fue fácil su readaptación y tuvieron descalabros, sobre todo aquellos que formaron parte de los intentos de colonización pues, al igual que sucedió en otros puntos del país, fueron un chasco general, por lo que volvieron a emigrar a Estados Unidos o a otras partes del país. Si bien en el discurso local y nacional existió la voluntad oficial para instalar repatriados en el estado, ello estuvo apartado de un análisis serio y estructurado de las condiciones en que debía llevarse a cabo, tanto en relación con el papel que jugaría el gobierno local como de los lugares a donde iban las personas y de los propios sujetos que participaron en los planes.

En general, el gobierno del estado le dedicó poca atención al retorno de paisanos. Esto se debió, por un lado, a que la mayoría de los que volvieron a sus pueblos no demandó un auxilio extraordinario al ser reasimilados por los núcleos familiares y absorbidos por la economía local y, por otro, a que no fueron un asunto prioritario para el gobierno potosino en el orden social, económico o demográfico. Éste dedicó su atención a fortalecer sus alianzas con actores locales y, sobre todo, a estar a la disposición de los dirigentes del Estado en formación, como lo muestra la historiografía de esa etapa. Esta actitud, a su vez, muestra los límites de "la política nacionalista y paternalista de repatriación mexicana" de que tanto han hecho gala algunos autores, pues más que apoyar el retorno la actitud oficial fue distante y poco comprometida.

Finalmente, este trabajo hace un diagnóstico de lo que sucedió con la repatriación en el ámbito local. Tiene importantes limitaciones como ejemplo de lo que pudo pasar en otros puntos de la república, considerando que San Luis Potosí estaba entre los estados de segundo orden en cuanto al flujo migratorio. No obstante, las noticias del retorno en este caso muestran la fuerza con que éste se dio, no sólo en los grandes centros expulsores de migrantes, sino también en localidades donde el flujo al norte no había sido extendido y masivo. Aún falta profundizar más en el estudio de la repatriación en otras entidades de la frontera (sobre todo Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, por donde entró la mayor parte de las personas que volvieron), el norte y el centro del país donde podrán encontrarse coincidencias con los sucesos del caso potosino así como importantes diferencias en la manera en que en cada lugar afectó el retorno, la forma en que se dio y la posición que tuvieron los gobiernos locales.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)