Introducción

Con el uso complementario de técnicas de fluorescencia de rayos X y petrografía, el presente artículo tiene como objetivo determinar las posibles fuentes de recursos líticos con los que se fabricaron los metates de Sihó. Asimismo, con la información aportada por los datos físicos y químicos obtenidos y usando documentación de índole etnográfica, experimental y arqueológica, tratar de explicar cómo los mayas que habitaron el sitio seleccionaron y explotaron estos recursos geológicos.

En el espacio físico se pueden encontrar distintos tipos de depósitos geológicos, primarios o secundarios, que pueden determinar diferentes estrategias de explotación por parte de las comunidades humanas (Risch, 1995; 1998). Los depósitos secundarios se han formado por la acción de agentes naturales como cauces fluviales, aluviales o glaciales, por la acción marina y por fenómenos de meteorización ambiental. En estos procesos tiene lugar la fragmentación, transporte y erosión superficial de las rocas, que van redondeando, puliendo y modificando su morfometría en función de lo constantes y prolongados que sean dichos fenómenos. Tal circunstancia facilita, en términos económicos, la apropiación social de los recursos geológicos, ya que los depósitos secundarios suelen presentar características de más asequible explotación en cuanto a medios instrumentales y tiempos de trabajo necesarios. Este sistema de explotación se documenta en el sitio arqueológico de La Libertad, en Chiapas, donde la obtención de cantos rodados fluviales para la fabricación de instrumentos de molienda fue una práctica recurrente (Clark, 1988). También tiene paralelos etnográficos en las Tierras Altas Mayas de Guatemala (Hayden, 1987) o en las Sierra de los Tuxtlas en Veracruz (Madrid, 2013), con procesos de trabajo para elaborar herramientas de molienda de basalto, desde la obtención y formateo inicial de los clastos en los lechos de los ríos hasta su acabado en el taller del asentamiento.

Contrariamente, en los depósitos geológicos primarios puros las rocas no han sufrido estos procesos de erosión y traslado, y para su extracción sí que se requiere de tecnología relativamente especializada con resultados materiales más estandarizados, conllevando otras formas de organización de los procesos de trabajo. En distintos sitios arqueológicos como Calakmul (Gallegos, 1994), Nakbé (Titmus y Woods, 2002) o Tikal (Ruiz, 1986), se han reportado canteras estandarizadas para la extracción de lajas de caliza con las que se fabricaron estelas, acompañadas de instrumentos cortantes de pedernal, obsidiana o diorita (hachas y azuelas pulimentadas, bifaces, cinceles, lascas o navajas). Herramientas similares para los trabajos de cantería se documentan también en Uaxactún (Kidder, 1947), Dzibilchaltún o Muna (Andrews y Rovner, 1973); incluso grandes mazas con ranura como las encontradas en Chichén Itzá (Proskouriakoff, 1962) o Dzibilchaltún (Santiago, 2004).

Otra forma plausible de trabajo es la explotación de depósitos geológicos primarios con distintos grados de meteorización natural (raíces, cambios de temperatura, efecto del agua, etcétera) de la roca, que presenta características volumétricas y físicas apropiadas para la elaboración de los resultados buscados. Como en los demás depósitos geológicos, esta forma de explotación puede haberse realizado alejada, próxima o en los mismos asentamientos, según la disponibilidad y la selección social de los materiales. Para la fabricación de artefactos de índole arquitectónica en el sitio de Cobá, Folan (1983) considera la posible extracción de materiales calcáreos de las sascaberas, de donde se obtenían áridos para la construcción. Dahlin et al. (2011) reportan percutores, cinceles y desechos de roca muy silificada en sascaberas de Chunchucmil, que contienen estos mismos materiales en forma de nódulos naturales muy silificados, insertados en los estratos calcáreos blandos.

Casos etnográficos, arqueológicos u experimentales (Tabla 1) han reportado tiempos de trabajo alrededor de una jornada, incluso por encima, para la obtención de clastos y su transformación en herramientas de molienda (Delgado, 2008; Risch, 1995). La duración de los trabajos podría variar en función del tipo de depósito geológico, de la roca, de las herramientas empleadas, del grado de elaboración del artefacto o del número de personas interventoras, etcétera. Sin embargo, valorando hipotéticos tiempos destinados exclusivamente a la obtención de los clastos del medio geológico, éstos serían inferiores a la jornada de trabajo, al tratarse habitualmente de depósitos de recursos líticos cercanos a los sitios.

Tabla 1 Tiempos de trabajo para la obtención de los clastos y fabricación de los implementos de molienda.

| Casos | Tipo | Roca | Artefacto | Herramientas | Tiempos | Bibliografía |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Kanuri (Nigeria) | Etngr. | Granito | Metate/mano | Líticas | 1 - 2 jornadas | Gronenborn (1995) |

| Oaxaca (México) | Etngr. | ¿Basalto/granito? | Metate/mano | Metálicas | 17:75 horas | Cook (1982) |

| Tierras Altas Mayas | Etngr. | Basalto | Metate/mano | Líticas | 5 - 14 horas | Hayden (1987) |

| Argar | Exp. | Conglomerado/esquisto psamítico y/o granatífero | Metate | Líticas | 1 jornada | Risch (1995) |

| Neolítico (Turquía) | Exp. | - | Metate | Líticas | 9:50 horas | Hersh (1982) |

| Heládico griego | Exp. | - | Metate | Líticas | 2:20 horas | Runnels (1981) |

| Sihó (Yucatán)* | Exp. | Caliza | - | - | 2h | Pujol (2018) |

| Neolítico (Francia)* | Exp. | - | - | - | 2h - 1j | Pétrequin y Jeunesse (1995) |

| Neolítico (Alemania)* | Exp. | - | - | - | 2h - 1j | De Grooth (1994) |

Nota: (*) Solo alude a la obtención de materia prima. Etngr.: etnográfico; Exp.: arqueología experimental. Modificado de Delgado (2008).

El grado de asequibilidad de los recursos líticos depende de las características físicas de los contextos geológicos explotados y de los medios técnicos y humanos organizados, necesarios para la selección y apropiación social de dichos recursos (Risch, 1995; 1998; Risch y Martínez, 2008). En consecuencia, la selección de las rocas tiene que ver con la búsqueda de determinadas propiedades intrínsecas (resistencia y rugosidad), que aporten efectividad funcional2 (durabilidad, capacidad de abrasión, manejabilidad, etcétera) al instrumento durante su vida útil y por su disponibilidad en el medio geológico (Horsfall, 1987; Nelson y Lippmeier, 1993; Risch, 1995; 1998; Risch y Martínez, 2008).

Hay modelos de captación que pueden ser útiles para ilustrar formas de organización espacial de prácticas extractivas de recursos geológicos, vinculando asentamientos y productividad económica del territorio (Ruiz y Burillo, 1998) a variables temporales relacionadas con distancias geográficas. Por ejemplo, Pétrequin y Jeunesse (1995) o De Grooth (1994), para el Neolítico francés o el renano, o Risch (1995) y Delgado (2008) para el Bronce ibérico del Argar, basándose en estimaciones arqueológicas y experimentales, han usado ratios espacio-temporales concéntricos desde los sitios donde tiene lugar la transformación de las materias primas, a las zonas donde se encuentran los recursos naturales. De la aplicación de este modelo se sustrae una premisa compartida: que las comunidades humanas asentadas en un territorio explotan y usan materiales naturales disponibles en su entorno, aunque su selección social se da siempre y cuando aporten propiedades funcionales (mecánicas) intrínsecas, determinadas por sus características físico-químicas.

1. Materiales y métodos técnicos de análisis

El análisis cerámico del sitio de Sihó sugiere una cronología relativa de ocupación desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal (Jiménez, 2007; Jiménez et al., 2006). Sin embargo, el uso de la mayoría de metates contextualizados habría sido durante el Clásico Tardío, cuando tiene lugar el apogeo y máximo desarrollo de las estructuras visibles del sitio en la actualidad (Fernández, 2010; Jiménez et al., 2006; Jiménez, 2007; Pat, 2006). Por lo general se trata de metates ápodos tipo batea (Clark, 1988) de gran tamaño, con un deficiente estado de conservación superficial por acción del intemperismo ambiental (Figura 1).

Las muestras arqueológicas para su análisis por fluorescencia de rayos X se extrajeron de ocho metates (Tabla 2) del sitio, en apariencia fabricados con el mismo tipo de caliza. Como complemento petrográfico mediante microscopía se elaboraron láminas delgadas de cuatro de los metates (Figura 2).

Tabla 2 Porcentajes de elementos traza de la muestra arqueológica de metates.

| ID | Al-Ka | Si-Ka | S-Ka | Cl-Ka | K-Ka | Ca-Ka | Ti-Ka | Cr-Ka | Mn-Ka | Fe-Ka | Ni-Ka | Cu-Ka | Zn-Ka | Rb-Ka | Sr-Ka |

| M-2 | 0,8762 | 2,7140 | 0,3552 | 0,0006 | 0,0041 | 57,7400 | 0,0057 | 0,0113 | 0,0135 | 0,0191 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0030 | 0,0008 | 0,0229 |

| M-3 | 1,0360 | 1,8850 | 0,3055 | 0,0008 | 0,0051 | 56,9100 | 0,0057 | 0,0164 | 0,0197 | 0,0351 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0032 | 0,0007 | 0,0398 |

| M-4 | 1,1320 | 4,3720 | 0,3293 | 0,0004 | 0,0056 | 57,2300 | 0,0057 | 0,0155 | 0,0186 | 0,0634 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0028 | 0,0007 | 0,0283 |

| M-5 | 1,3290 | 2,2760 | 0,3153 | 0,0008 | 0,0049 | 57,2700 | 0,0057 | 0,0123 | 0,0147 | 0,0186 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0025 | 0,0005 | 0,0351 |

| M-8 | 1,1600 | 3,5930 | 0,4189 | 0,0008 | 0,0049 | 57,5800 | 0,0057 | 0,0141 | 0,0169 | 0,0290 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0024 | 0,0005 | 0,0269 |

| M-11 | 1,1280 | 8,4810 | 0,3760 | 0,0008 | 0,0083 | 54,2600 | 0,1259 | 0,0172 | 0,0207 | 0,3343 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0161 | 0,0005 | 0,0132 |

| M-17 | 0,9526 | 2,4080 | 0,3608 | 0,0008 | 0,0050 | 57,0200 | 0,0057 | 0,0166 | 0,0200 | 0,0647 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0035 | 0,0005 | 0,0360 |

| M-18 | 0,9239 | 2,1590 | 0,3120 | 0,0009 | 0,0040 | 57,5700 | 0,0057 | 0,0162 | 0,0195 | 0,0229 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0029 | 0,0007 | 0,0286 |

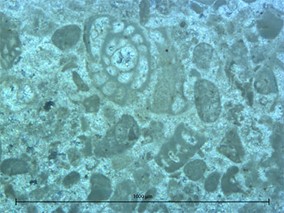

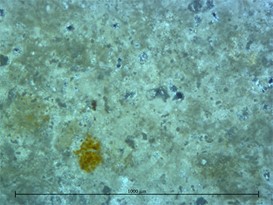

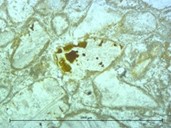

Figura 2 Petrografías de la muestra arqueológica de metates. Nota. Los litotipos se identifican según la clasificación de las calizas a partir de su proporción de partículas (cursiva) (Embry y Klovan, 1971, modificado de Dunham, 1962), en combinación con la clasificación textural de las rocas carbonatadas (sin cursiva) de Folk (1962)

(Fotografías del autor).

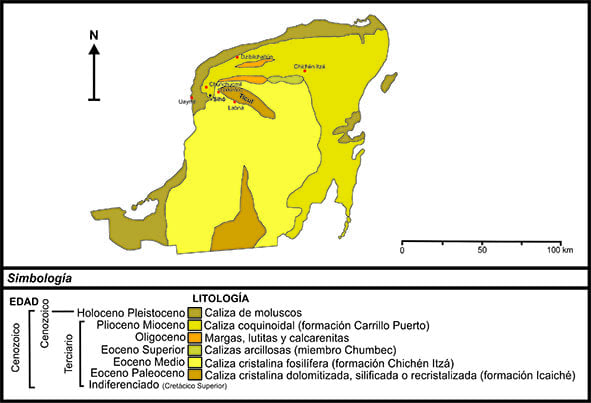

Para el cotejo analítico se usaron 23 muestras de referencia analizadas mediante fluorescencia (Tabla 3) y 11 por lámina delgada (Figuras 3 y 4), representativas de las tres formaciones geológicas principales de la península de Yucatán: Carrillo Puerto, Chichén Itzá e Icaiché (Figuras 5 y 6). La elección de estas formaciones responde a su relación de localidad y proximidad al sitio de Sihó; y por aportar materiales calcáreos susceptibles de ser explotados por sus propiedades funcionales para la molienda.

Tabla 3 Porcentajes de elementos traza de la muestra de referencia geológica.

| ID | FG | Al-Ka | Si-Ka | S-Ka | Cl-Ka | K-Ka | Ca-Ka | Ti-Ka | Cr-Ka | Mn-Ka | Fe-Ka | Ni-Ka | Cu-Ka | Zn-Ka | Rb-Ka | Sr-Ka |

| 80 | I | 5,6660 | 9,6420 | 2,5920 | 0,0465 | 0,0053 | 48,6600 | 0,0043 | 0,0148 | 0,0177 | 0,0473 | 0,0073 | 0,0074 | 0,0065 | 0,0039 | 0,0370 |

| 83 | I | 3,2050 | 8,0800 | 1,5400 | 0,0014 | 0,0053 | 54,1300 | 0,0043 | 0,0178 | 0,0214 | 0,1801 | 0,0067 | 0,0068 | 0,0053 | 0,0043 | 0,0130 |

| 86 | I | 1,6840 | 3,7840 | 1,5350 | 0,0023 | 0,0053 | 52,2900 | 0,0043 | 0,0233 | 0,0280 | 0,2302 | 0,0105 | 0,0106 | 0,0116 | 0,0051 | 0,0189 |

| 89 | I | 2,6010 | 7,5930 | 1,8710 | 0,0053 | 0,0053 | 51,9800 | 0,0520 | 0,0584 | 0,0701 | 0,0713 | 0,0095 | 0,0096 | 0,0149 | 0,0078 | 0,0389 |

| 134 | I | 0,6475 | 1,6880 | 0,5128 | 0,0007 | 0,0053 | 55,6300 | 0,0043 | 0,0152 | 0,0183 | 0,2490 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0205 |

| 158 | I | 0,3141 | 1,7930 | 0,9625 | 0,0009 | 0,0053 | 57,0100 | 0,0043 | 0,0111 | 0,0133 | 0,1281 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0025 | 0,0006 | 0,0199 |

| EG | CHI | 3,2570 | 17,1200 | 1,1340 | 0,0071 | 0,1177 | 20,3600 | 0,0568 | 0,2181 | 0,2617 | 0,0089 | 0,0052 | 0,0053 | 0,0304 | 0,0043 | 0,0360 |

| 18 | CHI | 2,1710 | 23,5600 | 5,1330 | 0,0297 | 0,1955 | 20,1200 | 0,3294 | 0,0667 | 0,0800 | 0,0465 | 0,0226 | 0,0228 | 0,1964 | 0,0043 | 0,1058 |

| 22 | CHI | 2,1710 | 18,4100 | 1,2590 | 0,0068 | 0,0356 | 22,5600 | 0,0734 | 0,0529 | 0,0635 | 0,0136 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0232 | 0,0043 | 0,0278 |

| 38 | CHI | 2,0520 | 20,1400 | 1,2670 | 0,0068 | 0,0308 | 21,8200 | 0,0603 | 0,1004 | 0,1205 | 0,0127 | 0,0057 | 0,0058 | 0,0268 | 0,0043 | 0,0256 |

| 41 | CHI | 2,2910 | 20,2900 | 1,3460 | 0,0066 | 0,0357 | 22,3200 | 0,0427 | 0,0487 | 0,0584 | 0,0157 | 0,0052 | 0,0053 | 0,0300 | 0,0043 | 0,0309 |

| 47 | CHI | 2,7600 | 16,8100 | 2,9010 | 0,0227 | 0,2772 | 18,0700 | 0,1891 | 0,3563 | 0,4275 | 0,0403 | 0,0138 | 0,0139 | 0,1615 | 0,0043 | 0,0662 |

| 53 | CHI | 2,5490 | 21,0800 | 1,9240 | 0,0108 | 0,1017 | 22,5000 | 0,0868 | 0,0625 | 0,0750 | 0,0214 | 0,0095 | 0,0096 | 0,0584 | 0,0043 | 0,0378 |

| 131 | CP | 1,1020 | 2,7740 | 0,8934 | 0,0008 | 0,0043 | 57,6700 | 0,0043 | 0,0101 | 0,0121 | 0,0116 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0033 | 0,0012 | 0,0199 |

| 137 | CP | 1,3170 | 4,6850 | 0,6924 | 0,0007 | 0,0043 | 55,9700 | 0,0043 | 0,0222 | 0,0266 | 0,0745 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0020 | 0,0345 |

| 140 | CP | 1,0650 | 4,5290 | 0,9005 | 0,0008 | 0,0043 | 58,0500 | 0,0043 | 0,0124 | 0,0149 | 0,0106 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0030 | 0,0011 | 0,0069 |

| 143 | CP | 0,6904 | 0,1790 | 0,3338 | 0,0003 | 0,0043 | 58,3600 | 0,0043 | 0,0090 | 0,0108 | 0,0155 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0026 | 0,0005 | 0,0137 |

| 146 | CP | 1,6470 | 1,1350 | 0,8489 | 0,0004 | 0,0043 | 57,2300 | 0,0043 | 0,0082 | 0,0099 | 0,0207 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0020 | 0,0013 | 0,0378 |

| 149 | CP | 1,3620 | 5,1290 | 0,7413 | 0,0004 | 0,0053 | 56,8500 | 0,0241 | 0,0139 | 0,0167 | 0,0541 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0011 | 0,0182 |

| 151 | CP | 0,8185 | 2,8450 | 0,8169 | 0,0005 | 0,0043 | 58,0500 | 0,0043 | 0,0141 | 0,0169 | 0,0210 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0027 | 0,0021 | 0,0093 |

| 161 | CP | 2,1240 | 10,7900 | 0,7711 | 0,0006 | 0,0043 | 55,6200 | 0,2828 | 0,0110 | 0,0132 | 0,0505 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0007 | 0,0364 |

| 164 | CP | 1,9110 | 2,0570 | 0,7711 | 0,0006 | 0,0053 | 55,6200 | 0,0043 | 0,0101 | 0,0121 | 0,0743 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0022 | 0,0007 | 0,0763 |

| 167 | CP | 1,9110 | 0,7249 | 0,3357 | 0,0005 | 0,0043 | 56,7300 | 0,0043 | 0,0101 | 0,0121 | 0,0866 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0005 | 0,0373 |

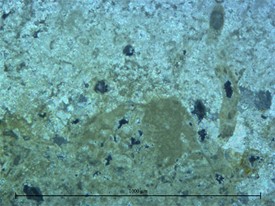

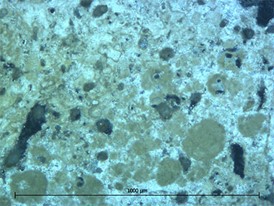

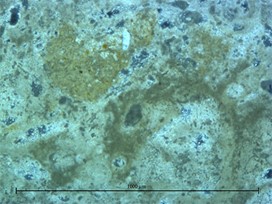

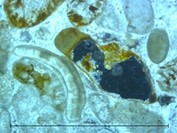

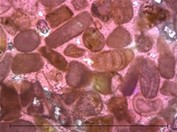

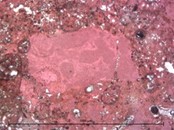

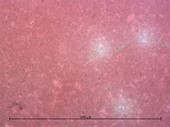

Figura 3 Identificación petrográfica general de la muestra de referencia geológica. Nota. Los litotipos se identifican según la clasificación de las calizas a partir de su proporción de partículas (cursiva) (Embry y Klovan, 1971, modificado de Dunham, 1962), en combinación con la clasificación textural de las rocas carbonatadas (sin cursiva) de Folk (1962). Las láminas ID: EG, 18, 22, 41, 47, 134, 158, 161 y 167, han sido teñidas con la solución de alizarina. El carbonato cálcico se muestra enrojecido y la dolomita adopta un color blanco grisáceo. Comparativamente, la dolomitización es más evidente en las muestras de la formación geológica Chichén Itzá. En la lámina ID: 134 inferior (grainstone / calcarenita lítica) de la formación Icaiché se observa un intraclasto de cuarzo redondeado (blanco marfil).

(Fotografías del autor)

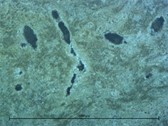

Figura 4 Identificación petrográfica de la sílice contenida en la muestra de referencia geológica. Nota. Los litotipos se identifican según la clasificación de las calizas a partir de su proporción de partículas (cursiva) (Embry y Klovan, 1971, modificado de Dunham, 1962), en combinación con la clasificación textural de las rocas carbonatadas (sin cursiva) de Folk (1962). Las láminas ID: 47 ha sido teñida con la solución de alizarina. Se muestran inclusiones silíceas (azul).

(Fotografías del autor)

Nota. CP (Carrillo Puerto), ICH (Icaiché) y CHI (Chichén Itzá). Modificado de la carta geológico-minera, Servicio Geológico Mexicano, INEGI (2007) (Escala 1: 500.000)

Figura 5 Localización de los puntos de muestreo geológico de referencia.

Nota. Modificado de García y Graniel (2010). Se ubican otros sitios que compartieron tiempo con el asentamiento de Sihó.

Figura 6 Geomorfología de la península de Yucatán.

Para la diferenciación de contenidos en carbonato cálcico y/o dolomita, se procedió a la tinción de determinadas láminas delgadas de referencia. El sistema utilizado fue la solución de rojo de alizarina en una concentración de 0.2 g/100 ml de ácido clorhídrico al 1.5% en 1 l de agua destilada (Adams, MacKenzie y Guilford, 1997).

La identificación y cuantificación química de los materiales líticos se ha realizado con la técnica espectroscópica de fluorescencia de rayos X SANDRA (Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México). Esta técnica detecta los elementos traza de la muestra y su proporción en partes por millón (ppm) y las fracciones resultantes se han transformado a porcentajes para su trato estadístico. Como valor de calibración se utilizó la referencia material standard (SRM-NIST) del cemento Portland 1880a y Montana 2711. El análisis se desarrolló directamente sobre las muestras líticas sin pulverizar, en cuatro proyecciones y en distintos ángulos de penetración del haz. De los resultados obtenidos se extrapoló estadísticamente la mediana para reducir posibles distorsiones por valores extremos, en el caso que se detectaran inclusiones localizadas y sobredimensionadas de silicio u otros componentes. En la identificación petrográfica hemos utilizado un microscopio óptico de luz polarizada Carl Zeiss - Axioskop 40 pol.3 Para el procesado estadístico de los datos arqueométricos se ha usado el software libre: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis (PAST 3.20) (Hammer, Harper y Ryan, 2001).

2. Prospección y localización de las muestras geológicas de referencia

La recolección selectiva de muestras geológicas de referencia (afloramientos y depósitos secundarios) mediante prospección de campo, se ha realizado para disponer de una representación mínima de contextos litológicos que caracterizan las tres formaciones geológicas principales de la península de Yucatán (Carrillo Puerto, Chichén Itzá e Icaiché). La muestra geológica de referencia utilizada para los análisis elementales consta de un total de 23 individuos prospectados en los contextos apuntados (Figura 5).

Un primer conjunto de tres muestras (131, 149 y 167) se colectó en el mismo sitio de Sihó ubicado en la formación geológica neógena Carrillo Puerto. Las muestras número 149 y 167 se extrajeron de afloramientos de laja superficial y la 131 de un volado de laja de una sascabera localizada en un montículo natural (tzekel), con una estructura arqueológica asociada, tratándose de rocas de la misma unidad geo-estratigráfica. El área de prospección se amplió hacia la población de Kopomá con dos muestras (143 y 164) y a los alrededores de Dzityá, cerca de la ciudad de Mérida, con tres (146 y 161). Hay que mencionar un grupo de tres individuos (137, 140 y 151) obtenidos en el límite de la cara oeste de la última estribación de la falla de Ticul, a tocar del municipio de Maxcanú.

El segundo conjunto de seis muestras (80, 83, 86, 89, 134 y 158) proviene del área de prospección de la cara norte más expuesta del último tramo de la falla. Éstas pertenecen a depósitos geológicos secundarios desarrollados durante el Cuaternario, aunque en origen formarían parte de afloramientos primarios de transición, entre el Cretácico y el Paleógeno, de la formación Icaiché.

Un último conjunto de tres ejemplos (EG, 38, 41 y 47) se obtuvo en los montes asociados a la falla de Ticul, justo detrás de la estribación mencionada, más dos (22 y 18) recolectados hacia el sureste en los sitios de Sayil y Labná, y otro (53) cerca del municipio de Calkiní. Todos estos individuos formarían parte de la formación geológica paleogénica Chichén Itzá.

3. El marco físico y geológico del sitio de Sihó

Sihó (15Q YN950681, Garza y Kurjack, 1980) se asienta sobre la formación geológica Carrillo Puerto (Figura 6) que ocupa las áreas norte, noroeste y oriente de la península de Yucatán, rodeando parcialmente de este a oeste y de norte a sur a la formación Chichén Itzá (Duch, 1988). El sitio se encuentra a unos 20 kilómetros al sureste del punto más cercano de esta formación, que se extiende hacia el sur y mitad norte de la península de Yucatán y que coincide con el límite occidental más extremo de la falla de la sierra de Ticul. Dicha sierra está asociada a la formación Chichén Itzá y al miembro subyacente Icaiché y recorre el norte peninsular en dirección sur-suroeste (Figura 6) (Marín, Pacheco y Méndez, 2004).

Los suelos calcáreos que conforman la mayor parte de la península de Yucatán se generaron a partir del Cretácico Superior (100.5 - 66.0 Ma),4 a lo largo del Paleógeno (66.0 - 23.03 Ma) y Neógeno (23.03 - 2.58 Ma), siendo dominantes las formaciones del Eoceno (56,0 - 33,9 Ma), Oligoceno (33,9 - 23,03 Ma), Mioceno (23.03 - 5.333 Ma) y Plioceno (5.333 - 2.58 Ma) (Dutch, 1988; Flores, 1974). En comparación con los materiales más modernos del Neógeno, las rocas superficiales cretácicas y paleogénicas tienen una mayor dureza que se desarrolla hacia el interior por acción atmosférica (Duch, 1988). Durante el Cuaternario (2.58 Ma - presente) se formó el caliche calcáreo que recubre gran parte de los sustratos emergidos del Cretácico, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno (López, 1977), igual que el desarrollo del litoral costero peninsular.

Formación geológica Icaiché

La formación Icaiché empieza a formarse durante el Cretácico superior Maastrichtiano (72,1 ±2 - 66,0 Ma), a partir de su nivel de transición (indiferenciado) hacia el Paleógeno, aunque se desarrolla plenamente a lo largo del Paleoceno (66.0 - 56.0 Ma) y del Eoceno inferior (56.0 - 47.8 Ma) (López, 1977).

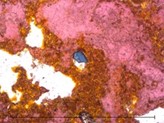

Las formaciones Maastrichtianas del Cretáceo superior están formadas principalmente por rocas de anhidrita translúcida, con cuerpos intercalados de caliza dolomítica cristalina (López, 1977). Dichas formaciones contienen intercalaciones calcáreas criptocristalinas de tamaño fino a medio, microfósiles, oolitos y pseudolitos, que dan lugar a calcarenita (López, 1977). Estas rocas también han sido reportadas como calizas tipo Petén del Cretácico Superior (Aguilar, 1979a; 1979b; López, 1977; Miranda, 2005; Virgen y Baca, 1988). Esta descripción de materiales coincide con muestras (Figura 3) que colectamos en la falla de Ticul y en algunos afloramientos en las colinas ubicadas al sur, clasificadas por nosotros principalmente como grainstone5 con base en su textura depositaria bien cementada, puntualmente silicificada y/o dolomitizada, con contenido erosionados de rocas calcáreas, fósiles y oolitas (Sánchez y Zamorano, 1993). También se ha reportado algún ejemplo de mudstone6 criptocristalino.

Formación geológica Chichén Itzá

La formación paleógena Chichén Itzá (miembro Pisté) abarcaría estratos del Eoceno Medio (47,8 - 41,3 Ma) al Eoceno Superior (41,3 Ma - 33,9 Ma) (Butterlin y Bonet, 1960; García y Graniel, 2010; López, 1977). En estos niveles se han reportado calizas cristalinas compactas de grano fino de color blanco a gris claro, dolomitas, calizas silificadas y calizas recristalizadas con microfósiles (Duch, 1988; García y Graniel, 2010; López, 1977). Su alto grado de dolomitización o silificación, relacionado con una reducción de los contenidos fósiles, estaría causado por un proceso de sustitución de la calcita por magnesio o sílice en el contenido de bioclastos o cementantes (Álvarez, 1954; Bautista et al., 2004; Bustillo, Pérez y Bustillo, 2012; Duch, 1988; Henao y Martínez, 2009; Tucker, 1981). No obstante, al igual que López (1977), recogimos muestras en la sierra de Ticul con un rango de clasificación sedimentario diverso y contenidos variables en inclusiones de litoclastos, peloides, algunos ooides, microfósiles y elementos arrecifales. Estos materiales los hemos clasificado como calizas tipo boundstone7 y mudstone, grainstone y rocas dolomíticas cristalinas (Figura 3). Sin embargo, y en comparación a los materiales calcáreos de la formación neógena Carrillo Puerto, hemos observado una aparente mayor cantidad de calizas peloides, que fosilíferas.

Sondeos practicados en la zona centro-norte de la península de Yucatán (Bautista et al., 2015; López, 1977), en niveles del Eoceno Superior denominados como miembro Chumbec (García y Graniel, 2010), muestran la recurrencia de calizas micríticas,8 calcarenitas, margas y lutitas. Según López (1977), García y Graniel (2010) o Miranda (2005), las calizas margas, las lutitas y las calizas cristalinas compactas de grano fino también forman parte de niveles del Oligoceno, pero que en superficie son poco evidentes al no presentar una fauna fósil característica del Oligoceno Inferior (33,9 - 27,82 Ma), aunque sí del Oligoceno Superior (27,82 - 23,03 Ma) (López, 1977).

Formación geológica Carrillo Puerto

Estratos horizontales poco evidentes del Mioceno inferior (23.03 - 13.82 Ma) y que de forma particular no pertenecen a esta formación geológica, aunque presentan importantes similitudes, se han documentado al sur de Mérida (García y Graniel, 2010; López, 1977). En su mayoría se trata de afloramientos de caliza de color crema, pardo y blanca, margas y caliza microcristalina con gran cantidad de fósiles coquinoides (Bautista et al., 2004; 2015; López, 1977; Miranda, 2005) poco cohesionada y parcialmente conglomerática (brecha) (López, 1977). La formación Carrillo Puerto propiamente arranca a partir de niveles del Mioceno superior (13.82 - 5.333 Ma) y del Plioceno (5.333 - 2.58 Ma), con calizas rojizas a amarillentas, arcillosas y duras, calizas coquinoides, margas y otras calizas superficiales blancas, duras y masivas (Bautista et al., 2004; 2015; Duch, 1988; 1991; García y Graniel, 2010; López, 1977; Miranda, 2005). En particular, estos niveles geológicos contienen gasterópodos, pelecípodos, coquinas, ostrácodos, fósiles de algas o arrecifales (Butterlin y Bonet, 1960; Cardoso et al., 2004; Miranda, 2005), peloides y algunos ooides esporádicos.

Muestras recolectadas (Figura 3) en el mismo sitio arqueológico de Sihó y en otros lugares de la formación geológica, se han clasificado como mudstone y boundstone con variación a wackestone,9 packstone10 y puntualmente hacia grainstone, con significativa correspondencia con litotipos identificados por Cardoso et al. (2004) y Miranda (2005). A diferencia de las rocas paleógenas de la formación Chichén Itzá, no se ha detectado a penas la presencia de dolomita cristalina, pero sí una mayor presencia de rocas fosilíferas.

4. Identificación química de los recursos geológicos explotados en Sihó

Para establecer los distintos contenidos elementales de las muestras arqueológica y de referencia geológica (Tablas 2 y 3) se ha usado la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX). Los elementos químicos diagnosticados en ambas muestras son el silicio (Si), el calcio (Ca), el aluminio (Al), el hierro (Fe); y el azufre (S), el tirio (Ti), el manganeso (Mn), el cromo (Cr), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el níquel (Ni), el rubidio (Rb), el cloro (Cl), el potasio (K), el fósforo (P) y el estroncio (Sr). Para los análisis de distribución de componentes principales (Gráfica 1) y de significación probabilística (Tabla 4 y 5), se ha seleccionado la sílice y el calcio por su mayor variabilidad y considerando el proceso de silicificación por sustitución apuntado con anterioridad. Tras reiteradas pruebas, constatamos que su cotejo individual o en conjunto con el resto de los elementos químicos del grupo no generaba una distorsión significativa en la distribución de valores del test de componentes principales, al estar muy cerca del cero. De tal modo que la selección del hierro como elemento combinado resulta más bien arbitraria.

Gráfica 1 Análisis de componentes principales elementales entre la muestra de metates y la de referencia geológica.

Tabla 4 Análisis de variabilidad elemental sobre la muestra arqueológica y geológica.

| Si | Ca | Fe | |

| N | 31 | 31 | 31 |

| Variance | 52.000 | 225.390 | 0.006 |

| Coeff. var | 96.000 | 31.170 | 118.000 |

Tabla 5 Análisis de significancia de la variabilidad poblacional elemental (izquierda: calcio y derecha: silicio) entre la muestra geológica de referencia y la de los metates.

| Matriz Tukey (Ca) | MET | CP | ICH | CHI | Matriz Tukey (Si) | MET | CP | ICH | CHI |

| MET | 0.999 | 0.003 | 7.88E-12 | MET | 0.969 | 0.736 | 7.80E-08 | ||

| CP | 0.117 | 0.001 | 7.88E-12 | CP | 0.634 | 0.447 | 1.85E-08 | ||

| ICH | 5.599 | 5.963 | 7.88E-12 | ICH | 1.452 | 2.141 | 5.73E-07 | ||

| CHI | 57.140 | 60.120 | 47.720 | CHI | 12.620 | 13.740 | 11.170 |

Nota. MET (metates), CP (Carrillo Puerto), ICH (Icaiché) y CHI (Chichén Itzá).

Según el gráfico de componentes principales (Gráfica 1), la población de referencia geológica que más resalta la constituyen muestras de la formación Chichén Itzá, colectadas al sur-sureste de la sierra, entre Maxcanú, Calkiní, Labná, Sayil y Oxkintok. La segunda población de materiales de referencia que destaca proviene de la formación geológica Carrillo Puerto, recogidos en el sitio de Sihó, en Kopomá y en Dzityá, al noroeste de Mérida. La última población observable, aunque con valores más distanciados, es la de los pedreros de la cara norte de la falla de Ticul, vinculados principalmente a los afloramientos del miembro geológico Icaiché. Si nos atenemos a la distribución que plantea el gráfico de componentes principales (Gráfica 1), observamos una mayor asociación elemental de los metates asociada con la muestra de la formación Carrillo Puerto, aunque aparece un individuo algo más alejado de la tendencia del grupo.

La distribución de poblaciones aportada por el gráfico de componentes sugiere que el silicio en combinación con el calcio, puede ser un factor químico fiable para determinar diferencias entre formaciones geológicas calcáreas. La causa de estas diferencias puede deberse al proceso de substitución de calcita por sílice en cementantes y bio-inclusiones (Álvarez, 1954; Bustillo, Pérez y Bustillo, 2012; Duch, 1988; Henao y Martínez, 2009; Tucker, 1991), en función del tipo de condiciones diagenéticas11 a las que se expuso la formación geológica durante el proceso de sedimentación.

Como contraste estadístico practicamos una matriz de Tukey (Tabla 5) que expone, en los valores ubicados en su parte superior derecha, una mayor probabilidad de asociación porcentual del silicio o el calcio en los metates con la muestra de referencia de la formación Carrillo Puerto, seguida por la de Icaiché en el caso del silicio con una probabilidad positiva mayor 5% (0.05) de formar parte de la misma población. Sin embargo, respecto al calcio, esta probabilidad queda descartada al estar por debajo del p-valor necesario para que se cumpla con la hipótesis poblacional de relación con la formación Icaiché. Para con la muestra de referencia de la formación geológica Chichén Itzá, la probabilidad poblacional con la muestra arqueológica no se cumple con ninguno de los elementos, al desarrollar un p-valor mucho menor al 5% (0.05).

5. Identificación física de los recursos geológicos explotados en Sihó

El análisis petrográfico de los materiales arqueológicos se limita a un total de cuatro muestras de metates (M-2, M-4, M-8 y M-15) (Figura 2), que se han comparado con 10 muestras de referencia (ID: EG, 18, 22, 41, 131, 134, 149, 158, 161 y 167) (Figura 3) recolectadas durante los recorridos de prospección en las tres principales formaciones geológicas. En general, las rocas calcáreas usadas para fabricar los metates se presentan microcristalizadas, compactas y duras, con una concentración variable de partículas o fósiles (peloides, pocos ooides, fragmentos de bivalvos, gasterópodos y alguno que otro intraclasto cuarcítico). No obstante, debido al gran volumen de los soportes tiene lugar una importante heterogeneidad petrográfica en las mismas unidades, con partes de mudstone o boundstone (M-2), con tendencia a wakestone (M-8, M-15), packstone (M-4) incluso hacia grainstone (M-4). La primera observación al comparar las muestras arqueológicas, con las de referencia de cada una de las formaciones geológicas, radica en que con la simple caracterización de los litotipos calcáreos base a su textura deposicional, según su proporción de partículas (Embry y Klovan, 1971, modificado de Dunham, 1962), no es suficiente para discernir su procedencia. Ejemplo tenemos con la presencia de grainstone (ID: 18, 134, 158 y 167) en las tres formaciones geológicas o de mudstone (ID: 22 y 131) en Chichén Itzá o Carrillo Puerto. Los grainstone de la formación Icaiché (ID: 134 y 158) están dotados de un mayor contenido intraclástico lítico, en comparación a sus contenidos en fósiles u elementos peloidales u ooidales. Esta característica composicional presenta diferencias con los grainstone reportados de la formación geológica Carrillo Puerto (ID: 149 y/o 167), con contenidos más elevados en peloides, ooides o fósiles, que de partículas líticas. Otra diferencia aparente que contemplamos es un mayor grado de erosión de los contenidos de los grainstone de la formación Icaiché, que los de la formación Carrillo Puerto.

Otro aspecto a tener en cuenta entre las rocas calcáreas de la formación Carrillo Puerto y los de la Chichén Itzá, es que los mudstone y/o los boundstone de la primera (ID: 131 y/o 161) se muestran menos lavados. Las calizas de Carrillo Puerto también son más porosas (ID: 131 y 149) que las de las otras dos formaciones geológicas. Por otro lado, la formación geológica Chichén Itzá presenta materiales con una contenido cristalino-dolomítico (ID: EG) sin parangón al observado en la formación Icaiché o Carrillo Puerto.

Comparando los materiales arqueológicos con los de referencia geológica, observamos mayor concordancia petrográfica entre los materiales neógenos de la formación Carrillo Puerto obtenidos en los afloramientos inmediatos de Sihó (ID: 131, 149 y 167), atendiendo sobre todo al contenido en fósiles o peloides (M-2 y M4) y a las características menos lavadas en sus partes de mudstone y/o boundstone (M-2 y M8). Por ejemplo, estas similitudes quedan muy patentes entre los contenidos de gasterópodos fósiles de la muestra arqueológica del metate M-2, M-4 y M-15, con la muestra de referencia geológica ID: 167. Otro indicio menos evidente es la presencia compartida de algas coralinas rojizas o Rhodophyta (Antonio y Rosas, 2012), como se da entre la muestra de referencia ID: 41 o 149 y la muestra arqueológica M-8, aunque también se encuentran muy representadas en la formación Chichén Itzá (López, 1977). Alternativamente, en la misma muestra M-8 se observa alguna inclusión cuarcítica, localizada también en las rocas de las tres formaciones geológicas (Figura 4). Dicha situación refuerza la necesidad de una cuantificación elemental del silicio y/o calcio, más allá de una simple identificación y caracterización mineralógica cualitativa.

6. Comentarios sobre la organización social de la explotación de recursos calcáreos en Sihó

Los datos aportados por los análisis arqueométricos y el gran tamaño de los soportes clásticos sugieren una extracción inmediata al sitio, probablemente de depósitos geológicos primarios neógenos, de las materias primas usadas para fabricar los metates de Sihó. Sin embargo, por el momento no se ha documentado la presencia de canteras especializadas con cajones estandarizados de corte de bloques, ya sea para fabricar herramientas de molienda u otros elementos arquitectónicos. A pesar de dicha ausencia, se han reportado sascaberas amortizadas con sus volados de laja calcárea desmoronados, vinculados a montículos naturales (tzekel) donde se ubica algún grupo arqueológico (5D16)12 y que ofrecen buena asequibilidad de clastos (Figura 7). Tampoco podemos descartar la obtención de rocas sin la necesidad de agotamiento de las sascaberas, como los afloramientos expuestos en los mismos montículos naturales en proceso de fragmentación por meteorización.

(Fotografías del autor).

Figura 7 Posible fuente geológica y materia prima. Nota: Izquierda: sascabera colapsada (grupo 5D16); derecha: clasto aislado sin modificación. (grupo 5D16)

Para la extracción de las lajas pudieron usarse estacas de madera insertada en las grietas de las rocas, en forma de palanca (Ruiz, 1986). También mazas enmangadas de buen tamaño (Figura 8a), como las reportadas en Chichén Itzá, Mayapán (Proskouriakoff, 1962) o Dzibilchaltún (Santiago, 2004). Otros medios instrumentales pudieron ser azuelas y cinceles de pedernal documentados en Nakbé (Titmus y Woods 2002), Muna y Dzibilchaltún (Andrews y Rovner, 1973) o cuñas de madera para tensionar por percusión las rocas agrietadas (Ruiz, 1986). Muchas de estas herramientas no se han documentado en Sihó, aunque sí se han reportado percutores manuales mediante cantos rodados o la reutilización de alguna mano grande fracturada (Figuras 8b, c y d).

(Fotografías del autor).

Figura 8 Herramientas líticas de cantería. Nota: Superior izquierda (a): maza con ranura de Chichén Itzá. Superior derecha (b): mano de Sihó reutilizada como percutor. Inferior izquierda y derecha (c y d): cantos rodados percutores de Sihó

La explotación local de estos recursos geológicos se adecuaría al primer intervalo de captación del modelo desarrollado por De Grooth (1994) o Pétrequin y Jeunesse (1995), tratándose de materias primas que pueden ser obtenidas en menos de dos horas por su inmediatez, las características de los afloramientos y las herramientas disponibles (Figura 9). Dichos tiempos, en relación a la distancia de captación de los recursos, están aproximadamente dentro los intervalos reportados en varios ejemplos etnográficos y/o experimentales (Tabla 1). En particular, se ajustan bien a tiempos experimentales empleados por nosotros (Pujol, 2018), en el mismo espacio geológico, en la obtención de dos clastos para la fabricación de un metate y una mano similares a los de Sihó. Esta franja hipotética formaría parte del territorio vinculado directamente al sitio (site territory), que circunscribe sus áreas inmediatas hasta una distancia máxima de unos 10 km (De Grooth, 1994; Delgado, 2008; Pétrequin y Jeunesse, 1995; Risch, 1995).

Figura 9 Adaptación del modelo concéntrico de captación de materias primas desarrollado por De Grooth (1994) y Pétrequin y Jeunesse (1995). Nota: modificado de la carta geológico-minera, Servicio Geológico Mexicano, INEGI (2007) (Escala 1: 500.000). Se ubican otros asentamientos que compartieron tiempo con el sitio de Sihó.

Comparando las petrografías de las rocas referencia, observamos una mayor homogeneidad en la recurrencia y en el tamaño de los granos que presentan los grainstone de la formación Icaiché, tratándose de factores característicos para una buena propiedad abrasiva, incluso mejor que la presentada por los materiales líticos neógenos de la formación Carrillo Puerto (Pujol, 2018). También, como apunta Duch (1988), las rocas superficiales cretácicas y paleogénicas tienen mayor dureza que las del Neógeno, con la posibilidad de dotar a los instrumentos de mayor durabilidad funcional.

La captación potencial de estas rocas entraría dentro del segundo intervalo del modelo concéntrico de paleo génicas de De Grooth (1994) o Pétrequin y Jeunesse (1995), a una distancia de captación entre los 10 y los 30 Km, y a una jornada de tiempo aproximada (Figura 9). Su no elección podría deberse al peso del clasto durante su traslado al asentamiento, aunque su mejor calidad abrasiva y durabilidad aportara mejores rendimientos funcionales a lo largo del tiempo. Otra posibilidad sería el desconocimiento funcional del material geológico, no obstante, en Sihó se ha documentado su utilización como abrasivo manual (Pujol, 2018). Ambos factores descartados, nos hace pensar en tendencia social hacia una plusvalía absoluta de la producción, con un menor interés por una mayor productividad económica aportada por la mejor calidad funcional de otros materiales geológicos.13 A esto le acompañaría la gran disponibilidad de recursos líticos colindantes neógenos y presentes en el mismo sitio de Sihó, con propiedades también aceptables para su transformación y uso como herramienta de molienda.

Con la aplicación de este modelo económico, pero partiendo del estudio de las características físico-químicas (independientes) de los objetos líticos arqueológicos y cotejándose con las características de las rocas disponibles en el medio natural, intentamos desarrollar hipótesis que aportaran información vinculada a decisiones sociales sobre la captación de los recursos geológicos. El modelo se centra en los diferentes niveles de asequibilidad social de los recursos en un territorio geográfico y se desarrolla como una relación entre su disponibilidad y su selección social. De tal forma se trataría de una escala de probabilidades, más que de certezas sobre los lugares de extracción de materias primas (Risch, 1995; 1998; Risch y Martínez, 2008).

Conclusiones

Con el presente artículo hemos querido demostrar que el tratamiento estadístico de datos cuantitativos elementales, obtenidos mediante fluorescencia de rayos X sobre muestras arqueológicas y geológicas de referencia, ofrece la posibilidad de discernir materiales calcáreos de distintas formaciones geológicas sedimentarias a partir de su proporción de silicio y/o calcio. Por otro lado, el uso de petrografías mediante láminas delgadas ha servido para identificar los litotipos con los que se fabricaron metates de Sihó y su comparación con otras láminas de referencia nos ha ayudado a reafirmar un probable origen geológico. De tal modo que los análisis de variancia porcentual de ambos elementos y las comparativas mediante lámina delgada, apuntan a una mayor concordancia petrográfica de la materia prima de los metates con las calizas neógenas de la formación geológica Carrillo Puerto donde se asienta Sihó.

Sin embargo, consideramos que, con la simple identificación química y petrográfica de los metates analizados, no siempre es suficiente para asegurar un área en concreto como fuente geológica; sobre todo cuando se trata de depósitos primarios. Cada formación sedimentaria contiene características fisicoquímicas (elementos químicos, minerales, fósiles, etcétera) que pueden ayudar a reconocerla entre las demás, en función de la diagénesis de cada nivel geológico. No obstante, debido al gran tamaño de cada formación, incluso con similares condiciones diagenéticas, dichos rasgos se pueden encontrar sobrerrepresentados y/o compartidos en extensas áreas de las mismas o en formaciones geológicas distintas, dificultándose la concreción de las fuentes de recursos geológicos. En consecuencia, creemos necesario disponer de otros elementos independientes de contrastación arqueométrica, sin centrarse exclusivamente en datos cualitativos, que permitan cuantificar relaciones de variabilidad material, sea química o física, para una mayor concreción de las fuentes geológicas.

Tampoco descartamos la viabilidad del contraste cualitativo como la identificación de los contenidos fósiles, de gran utilidad para discernir edades geológicas que puedan caracterizar las formaciones geológicas analizadas. Del mismo modo, el uso de fuentes etnográficas o arqueológicas como la documentación de canteras o sascaberas, de preferencia con otros vestigios tecnológicos, será de utilidad para proponer hipótesis mejor sustentadas sobre áreas de captación de recursos geológicos en depósitos primarios. Contrariamente, la identificación de fuentes geológicas secundarias, cuyos materiales se han formado por un agente natural, en particular (aluvión, fluvial, marítimo o glacial), puede resultar más sencilla si los artefactos líticos conservan en sus caras otros rasgos petrográficos, independientes y medibles de la erosión natural.14 En conclusión, las variables independientes de los objetos arqueológicos líticos dotan de elementos de análisis ubicados en la materialidad y circunscritos en un espacio físico (geológico), que puede ser conmensurable y categorizado en un sentido socio-económico, al modelo de captación usado.

A pesar de las limitaciones metodológicas y de datos arqueométricos analizados, queda mucho recorrido por hacer: la sistematización de prospecciones y la caracterización cualitativa y cuantitativa de materiales y depósitos geológicos de la península de Yucatán; disponer en un futuro de una mayor muestra de referencia comparativa para nuestros materiales arqueológicos, aportará datos para alimentar el desarrollo de hipótesis sobre la gestión social y económica que los antiguos mayas hacían de sus recursos geológicos.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)