JEL Classification: O11, O17

Introducción

El 18 de septiembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por consenso adoptar la Declaración del Milenio, misma que se plasmó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM plantean objetivos y metas cuantitativas de desarrollo que deberán ser alcanzadas en el 2015 por los países en desarrollo.1 Sintetizando el conocimiento alcanzado sobre el desarrollo y los acuerdos tomados en diversas conferencias mundiales y reuniones cumbre, los ODM contienen ocho objetivos, 18 metas y 48 indicadores que intentan dar seguimiento al cumplimiento global de estas metas.2 Los ODM incluyen dimensiones esenciales de desarrollo humano: la reducción de la pobreza de ingresos y el hambre, la educación primaria universal, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y materna, la reversión del contagio del VIH/SIDA, la preservación del medio ambiente y la ampliación del acceso al agua potable y a servicios sanitarios. Los ODM se proponen además mejorar la colaboración internacional para el desarrollo mediante la canalización de mayores recursos como ayuda internacional para el desarrollo, reducciones de la deuda externa y mejor acceso de los países en desarrollo a los mercados internacionales.3

El balance que se ha hecho a la fecha sobre la posibilidad de cumplir los ODM globalmente es mixto. Hay regiones y países, principalmente en el continente africano, que no podrán lograrlos sin un gran esfuerzo adicional. El Informe de Desarrollo Humano 2003 identifica 31 países como alta prioridad en atención al lento progreso que han hecho en el cumplimiento de los objetivos del milenio.4 En términos globales, si las tendencias actuales no se revierten, la única meta que se podrá cumplir es la reducción de la proporción de personas sin acceso a agua potable. De aquí no se sigue que los ODM son inalcanzables; estos objetivos, tal como fueron definidos en la Declaración del Milenio son factibles técnica y financieramente, pero para cumplir las metas propuestas será necesario fortalecer el compromiso en cada uno de los países en desarrollo y fortalecer la alianza global para el desarrollo expresada en mayores recursos de asistencia, mejor acceso a los mercados internacionales y mejores condiciones para el pago de la deuda externa (Vandemoortele, 2003; UNDP, 2003).

En el contexto internacional, México, como país de desarrollo medio, se encuentra en una situación económica y social relativamente favorable y en condiciones de alcanzar los ODM. Comparte con otros países de ingreso medio una posición que le permite cumplir con dichos objetivos, sino es que, ya se han cumplido algunos de ellos. Las condiciones macroeconómicas son relativamente estables y los indicadores sociales registran un progreso continuo en todas las áreas que forman parte de los ODM (salud, educación y vivienda). No obstante, el país tiene por delante grandes retos para consolidarlas. La pobreza aqueja a una proporción importante de la población; la salud, la educación y los servicios básicos a la vivienda no están garantizados para todos. Este trabajo sostiene que en el fondo de los problemas de desarrollo que enfrenta México se encuentra una desigualdad profunda en las condiciones de vida y de las oportunidades que tienen amplios sectores de la población. En México, el cumplimiento de los ODM pasa necesariamente por la reducción de la desigualdad.

A partir de la información disponible, el presente trabajo se propone discutir la situación del país con respecto a algunas de las metas propuestas. La falta de información desagregada limita el análisis del resto de las metas. En la primera sección hacemos una revisión del estado en que se encuentra México respecto al cumplimiento de los ODM a partir de información agregada nacionalmente; con un ejercicio de extrapolación lineal evaluamos la posibilidad de cumplir una buena parte de las metas planteadas tomando 1990 como año base. Enseguida analizamos las tendencias de mediano plazo, la posición de México en el contexto internacional y discutimos la pertinencia de los ODM para el país. En la siguiente sección abordamos los obstáculos que existen para el cumplimiento de los ODM; revisamos el récord de crecimiento del país y hacemos un análisis desagregado de cada uno de los indicadores para los cuales hay información disponible para mostrar la desigualdad de logros y oportunidades que caracteriza el desarrollo nacional y los retos que representa el cumplimiento de los ODM en la construcción de una sociedad más equitativa. Hemos incluido una discusión sobre la relación entre crecimiento, por un lado, y desigualdad y pobreza por el otro, tanto en el contexto nacional como por estado, para analizar la manera en que el crecimiento puede contribuir al logro de las metas de desarrollo planteadas. Finalmente, se presentan algunas reflexiones a manera de conclusión.

Los ODM en México

Un primer acercamiento a la discusión sobre la situación de México respecto al cumplimiento de los ODM, tal como fueron definidos globalmente, se puede hacer a partir de un análisis de los promedios nacionales y de su extrapolación lineal. Aún cuando éste es un procedimiento evidentemente burdo nos permite identificar áreas de rezago y proporciona una visión rápida del grado de avance del país con respecto a los ODM.

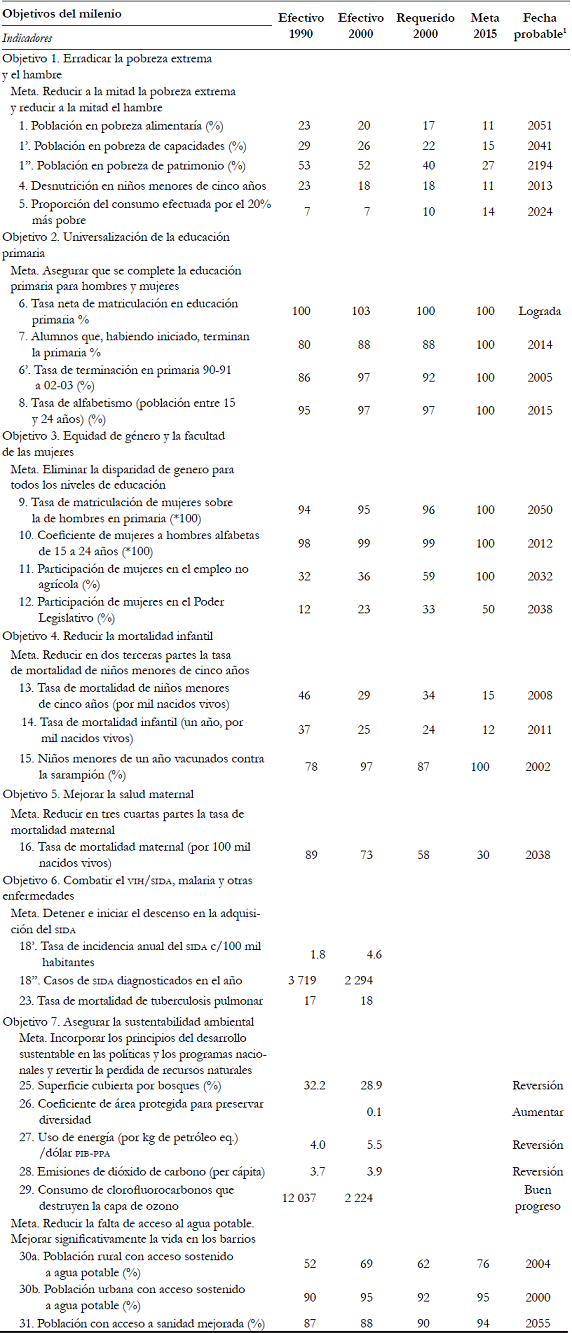

En términos agregados, las posibilidades de que México cumpla con las Metas del Milenio en el 2015 son mixtas. En el Cuadro 1 presentamos la información que tenemos disponible para cada uno de los indicadores seleccionados globalmente para 1990 y 2000 y calculamos la fecha esperada en que se cumpliría la meta, al suponer que la tendencia lineal de los años noventa continuá hasta el 2015. La revisión de cada una de las metas que presentamos en esta sección está basada en los cálculos presentados en el Cuadro 1.

Nota: 1/ Fecha probable en que se alcanzara la meta (extrapolación lineal del cambio en los noventa).

Fuentes según indicador por número en el cuadro:

1’ y 1’’. Comité Técnico (2002); Cortés, et al. (2003); Sedesol (2003); Szekely (2003). 4. Hernández, et al. (2003). 6. IDH (2003, p. 199). 6’. SEP. 7. IDH (2003, p. 199). 8-11. IDH (2003, p. 204). 12. Presidencia de la República, p. 148. 13. IDH (2003, p. 209). 14. Presidencia de la República (2003), anexo, p. 76. 15. IDH (2003, p. 209). 16. IG (2003), anexo, p. 76. Datos para 1990 y 2003. 18’. Presidencia de la República (2003, p. 97). 18’’. Año de diagnóstico, cuadro 2, SSA Panorama Epidemiológico del VIH/SIDA e ITS en México, 30 de junio de 2003. 23. IG (2003), anexo, p. 96. Datos para 1990 y 2003. 25-31. IDH (2003, pp. 219 y 224).

Cuadro 1: México y las metas de desarrollo del milenio, 1990-2015

Objetivo 1. Reducir la pobreza extrema y el hambre

Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que se encuentran en pobreza (de ingresos)

El primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Su expresión cuantitativa es la reducción a la mitad, entre 1990 y 2015, del porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a una línea de pobreza y la reducción a la mitad de la proporción de personas que padecen de hambre. En los reportes internacionales de los ODM se utiliza, a pesar de sus deficiencias, una línea de pobreza internacional de un dólar por día como patrón de medición. Para nuestra discusión utilizamos las tres líneas de pobreza definidas por la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). Independientemente de la línea de pobreza que se utilice, el país se encuentra rezagado en el cumplimiento de esta meta. Los datos varían según la metodología adoptada para medir la pobreza moderada, pero en todo caso, se registra un retrazo significativo que va entre tres y doce años para el cumplimiento de la meta. El rezago es mayor conforme la línea de pobreza se eleva.

Los ODM proponen una forma sencilla de medir la desigualdad en la distribución del ingreso a través de la proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población. En México el retrazo registrado para el cumplimiento de esta meta es de nueve años; en los diez años que van de 1990 y 2000 este indicador no se movió. 7% del ingreso nacional es apropiado por el 20% más pobre de la población; para cumplir la meta propuesta, habría que elevar dicho porcentaje de ingresos hasta 14 por ciento.

Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre

De acuerdo a información disponible México muestra un retrazo de dos años en el cumplimiento de la meta que propone disminuir a la mitad el porcentaje de niños menores de cinco años por debajo de su peso normal; aunque información de Hernández, et al. (2003) indica que de acuerdo a la evolución de esta variable en el período 1990-2000, la meta no se cumpliría sino hasta el 2020. Más aún, el progreso registrado en México está muy por debajo del avance promedio en América Latina.5

Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal

Meta 3. Asegurar que, para 2015, todos los niños y niñas terminen el ciclo completo de educación primaria

México ha tenido logros significativos tanto en la tasa neta de matriculación en educación primaria como en la proporción de niños que habiendo iniciado el primer grado terminan su educación básica. El avance realizado entre 1990 y 2000 en matriculación significa que el país ya ha cumplido con la meta. Por su parte, la tasa de sobrevivencia en educación primaria y la tasa de alfabetización de jóvenes de 15 a 24 años de edad son altas; de acuerdo al progreso registrado en el período 1990-2000 se podrá cumplir con estas metas.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015

La disparidad de género en educación no es muy grande. Según los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2003, la tasa de matriculación en primaria de las mujeres es 5% menor a la correspondiente para hombres, sin que se registrasen cambios significativos en los noventa (Cuadro 1). En la secundaria la balanza se inclina a favor de las mujeres con tasas 2% mayores, pero en educación pos-secundaria y pre-universitaria la tasa es menor para las mujeres en 4% (IDH, 2003, p. 204). Las tasas de analfabetismo son iguales para hombres y mujeres.

El objetivo de promover la equidad de género incluye indicadores sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral y en posiciones de representación política. La presencia de las mujeres en los mercados de trabajo urbano ha mejorado, aunque con gran lentitud. En 1990 sólo 32% de los trabajadores asalariados no agrícolas en zonas urbanas eran mujeres; para el 2000 el porcentaje aumentó a 36%. Aun cuando no hay una meta cuantitativa para este indicador, la presencia de las mujeres en los mercados laborales urbanos es todavía limitada; si la meta fuera lograr un nivel de participación de las mujeres en el empleo urbano igual a la proporción que tienen en la población, México tendría un retrazo de ocho años en el logro de la equidad de sexos en el empleo.

De manera similar, el acceso de las mujeres a puestos de poder es reducido. En la legislatura de 1988-1991 sólo 12% de los representantes legislativos en la Cámara de Diputados eran mujeres, para la legislatura 2003-2006 el porcentaje se había casi duplicado llegando a 23%; si la meta fuera lograr 50% de representación de las mujeres en el 2015, esta cifra debió haberse situado en 27% con un retrazo de tres años en el cumplimiento de la meta.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil

Meta 5. Reducir en dos tercios, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años

Fuentes de datos distintas ofrecen valores distintos en los indicadores utilizados para evaluar los avances en la salud de los niños. Sin embargo, independientemente de estas diferencias, la incidencia de mortalidad infantil y la de niños menores de cinco años son relativamente bajas dentro del contexto de América Latina, pues todos los indicadores muestran progresos significativos que sugieren que las metas serán alcanzadas. De igual manera, las tasas de vacunación contra la viruela entre los niños menores de un año son superiores al promedio latinoamericano y muestran una mejoría sustancial en la década de los noventa que colocan al país en condiciones de lograr la meta de 100% de vacunación antes de 2015.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna

Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes

El indicador seleccionado para evaluar el progreso en la reducción de la mortalidad materna es el número de mujeres que mueren por causas relacionadas al embarazo, durante el nacimiento de los hijos o en el período inmediato posterior por cada 100 mil nacidos vivos. Es un indicador que tiene serios problemas de medición porque no hay buenos registros de muertes maternas y por la dificultad que entraña identificar la causa de muerte, sobre todo en áreas rurales donde la atención médica durante el embarazo y parto tiene baja cobertura. América Latina tiene una de las tasas más bajas de mortalidad materna (190) respecto al conjunto de países en desarrollo, cuyo promedio es de 400 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos. En México, distintas fuentes de datos colocaban este indicador entre 48 y 60 muertes al año en 1990 y no es claro si los cambios registrados en el 2000 se deben a un aumento en el número de muertes maternas o a mejores registros administrativos sobre este problema; de cualquier manera, no hay razones suficientes para pensar que México logrará cumplir la meta de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes para el 2015.

Desafortunadamente no contamos con información suficiente para medir la evolución de la proporción de partos atendidos por personal de salud capacitado. El Informe de Desarrollo Humano 2003 reporta que en el 2000, 86% de los nacimientos eran atendidos por personal capacitado; cifra que es bastante mayor que la media de los países en desarrollo y muy similar a la de los países de ingreso medio. Cualquier avance en esta área ayudaría enormemente a reducir la mortalidad materna.

Objetivo 6. Combatir VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades

Meta 7. Haber detenido y haber comenzado a reducir, para el 2015, la propagación del VIH/SIDA

De acuerdo con las definiciones de Naciones Unidas, México es un país que enfrenta una epidemia concentrada (no generalizada) del SIDA.6 Como epidemia concentrada, la propagación del SIDA no ha sido aun detenida y mucho menos revertida. La incidencia del SIDA en México es relativamente baja, 1.80 por cada 100 mil habitantes en 1990 con una tendencia ascendente en el 2000, que se estima llegó a 4.53 en 2003. Sin embargo, estas cifras seguramente subestiman su grado de propagación por muy diversas razones entre las que se incluye el estigma social impuesto sobre aquellos que sufren de esta enfermedad.

El cumplimiento de los ODM tendría que lograrse en dos frentes. Por un lado, impedir que la epidemia se propague más allá de los grupos en los que ahora se concentra; lo que significa, específicamente, controlar el creciente porcentaje de infecciones atribuibles a relaciones heterosexuales, además de detener y revertir su incidencia dentro de los grupos de alto riesgo. Avanzar en estas dos áreas requiere una mayor inversión de recursos, la erradicación del estigma que acompaña a la enfermedad y la cooperación de organizaciones, como la iglesia católica y grupos afines, que se oponen al uso del condón y a las campañas informativas que lo recomiendan como método preventivo.

Meta 8. Haber detenido y comenzado a reducir, para el 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

La experiencia mexicana, en el control de enfermedades típicas del subdesarrollo o de climas tropicales ha sido favorable. De unas cuatro enfermedades contagiosas con tasas de mortalidad relativamente altas en 1990, sólo la tuberculosis pulmonar persiste con una incidencia elevada, que, por cierto, aumentó en el 2003.7 De continuar esta tendencia, México no logrará cumplir con la meta para el 2015.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 9. Integrar los principios del desarrollo sustentable en las políticas y programas de los países y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente

De los cinco indicadores seleccionados para observar la sustentabilidad del medio ambiente, contamos con dos puntos en el tiempo para cuatro de ellos. Las tendencias corren en un sentido contrario al desarrollo sustentable. Según estos datos, la proporción cubierta por bosques se redujo en los noventa, aumentaron las emisiones de dióxido de carbono y se elevó el consumo de clorofluorocarbonos que destruyen la capa de ozono. El indicador que mide la eficiencia en el uso de energía, producto interno bruto (PIB) por unidad de energía, mostró alguna mejoría.

Meta 10. Reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

En términos de acceso a agua potable y drenaje México ha hecho logros significativos que lo colocan en buena posición para lograr la meta fijada para el 2015 de reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a estos servicios básicos. En este renglón, como en otros, el país se encuentra ligeramente por encima del promedio latinoamericano. No obstante, debe subrayarse la gran diferencia que subsiste entre el mundo rural y el urbano en cuanto acceso al agua.

Esta breve revisión de la evolución promedio de los indicadores de seguimiento de los ODM, muestra que México se encuentra en una buena posición para lograr las metas relacionadas a la matriculación, grado de terminación y equidad de género en educación primaria, así como alfabetización. Las tasas de mortalidad infantil y vacunación de niños muestran también avances significativos, al igual que en la ampliación del acceso a fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento -aun cuando hay indicadores que muestran un ligero atraso en el acceso a estos servicios básicos en zonas rurales.

Hay otro grupo de indicadores que si bien muestran niveles de desarrollo por encima del promedio para América Latina, van quedando rezagados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano en la cumbre del milenio. Este es el caso de la pobreza extrema, la proporción de ingreso nacional del que se apropian los más pobres; la desnutrición infantil, la equidad de género en secundaria y la representación de las mujeres en el parlamento. Finalmente, hay indicadores en donde el progreso ha sido lento, pero aún con retrocesos significativos en el cumplimiento de las metas. Este es el caso de la participación de las mujeres en educación preparatoria y su acceso a empleos urbanos no agrícolas, en la incidencia de la mortalidad materna, en la propagación del VIH/SIDA y las muertes por tuberculosis. En el caso del medio ambiente, si bien no hay metas cuantitativas explícitas, los indicadores muestran un continuo deterioro que no ha logrado estabilizarse y mucho menos revertirse.

Las tendencias de mediano plazo

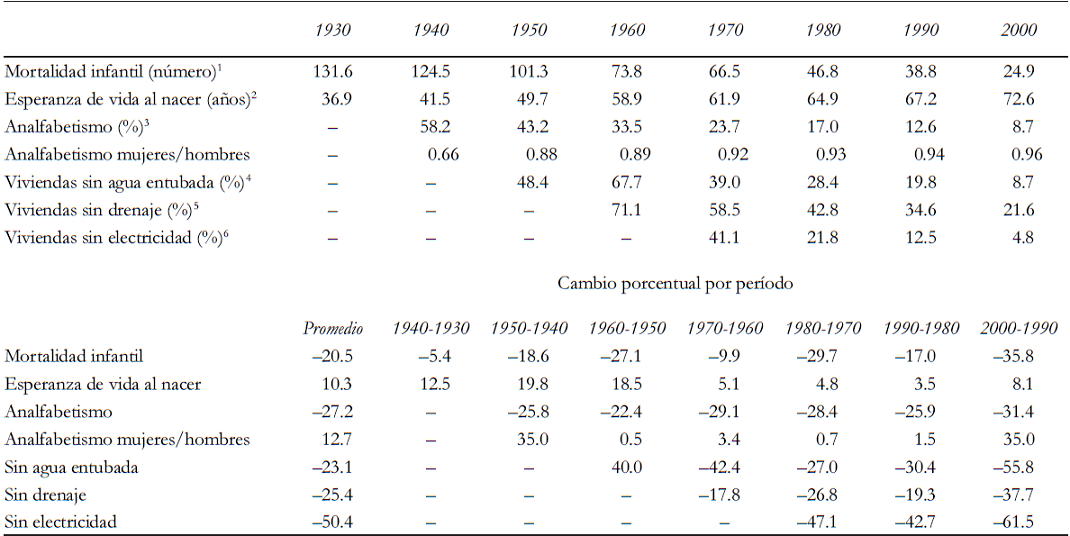

El recuento de la sección anterior tiene varias limitaciones. Una de ellas es que hemos evaluado la probabilidad de que México cumpla con los ODM en el 2015 a partir de una extrapolación lineal de lo sucedido en los años noventa. En esta sección nos preguntamos, hasta que punto las tendencias observadas en la década de los noventa son consistentes con su comportamiento histórico. Hacemos este ejercicio para los cuatro indicadores para los cuales contamos con información de largo plazo.8

La mortalidad infantil muestra una reducción continua durante el período que va de 1930 al 2000. La tasa de cambió fluctuó dentro de una rango amplio, con tasas bajas en los treinta y sesenta, medias en los años cuarenta y ochenta y altas en las décadas de los cincuenta, setenta y noventa (Cuadro 2).

Notas: 1/ Número de muertes por cada mil niños nacidos vivos.

2/ Número de años.

3/ Porcentaje respecto a la población de diez años y más.

4/ Porcentaje de viviendas sin agua entubada en la vivienda, en el terreno o en la vía pública donde se ubica la vivienda.

5/ Porcentaje de viviendas sin drenaje conectado al sistema público, a fosa séptica, a una grieta o lago.

6/ Porcentaje de viviendas sin electricidad.

Fuente: Estadísticas Históricas de México y tabulados del Censo de Población de 2000.

Cuadro 2: Progreso social en México, 1930-2000

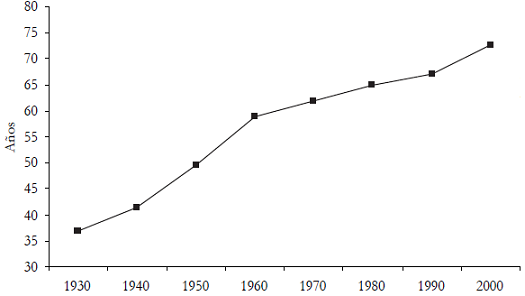

Aun cuando no forma parte de la lista de los ODM, conviene revisar la tendencia de cambio en la esperanza de vida al nacer, por la simple disponibilidad de datos y porque el indicador permite evaluar las condiciones generales de salud de la población. La esperanza de vida al nacer ha crecido relativamente rápido, desde 37 años en 1930 a casi 73 en el 2000 (Gráfica 1c). Después de tres décadas de tasas decrecientes en el aumento de la esperanza de vida, en los noventa su tasa de incremento se duplicó (Cuadro 2).

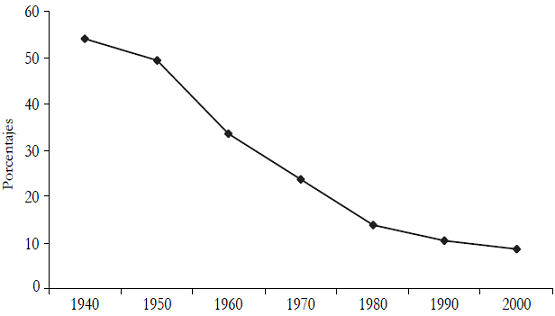

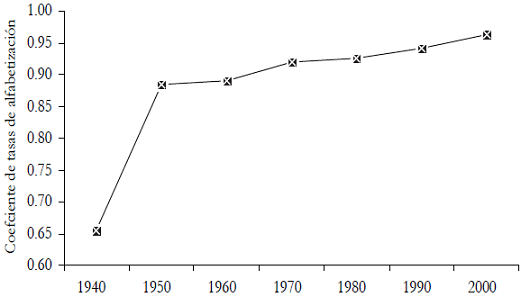

La tasa de reducción del analfabetismo se ha mantenido a través del tiempo en un rango alto; la proporción de analfabetas se redujo de 58% en 1940 a 9% en el 2000. Nuevamente, después de tres décadas de decrecimiento en la tasa de reducción del analfabetismo, ésta se acelera en los noventa registrando, de hecho, la mayor tasa de progreso (Gráfica 1a y Cuadro 2). En cuanto a la equidad de género en educación, se han registrado avances significativos que, nuevamente, se aceleraron durante la última década (Gráfica 1d).

Fuente: gráficas construidas con datos de Estadísticas Históricas de México y Censo de Población 2000.

Gráfica 1d: Tasa de alfabetismo: mujeres/hombres

El equipamiento del hogar, medido por la proporción de viviendas que carecen de drenaje, agua entubada y electricidad muestra avances importantes en los años para los cuales contamos con información (Cuadro 2). Si en 1950 casi la mitad de las viviendas carecían de agua entubada dentro de la vivienda, en el terreno o en la vía pública circundante, en el 2000 menos de 10% carecía de este servicio. En 1960 más de 70% de las viviendas no tenían acceso adecuado a sistemas de control de excretas,9 para el 2000 22% carecían del mismo. En 1970, 41% de las viviendas no contaban con electricidad, en el 2000 la proporción se había reducido a 5%. En estos tres casos, nuevamente, los avances registrados durante los noventa están muy por encima del promedio histórico.

La revisión del comportamiento histórico de estos indicadores muestra que, excepto para el caso del analfabetismo, las tasas de cambio fluctúan mucho de una década a otra, es decir, el comportamiento histórico de estos indicadores no es lineal. La tasa de mejoría en estos indicadores que se registró en los años noventa fue muy alta; en varios casos fue la más alta.10 Esta información sugiere que será difícil continuar la misma tasa de mejoría de los noventa simplemente porque ésta fue históricamente muy elevada; su continuación requeriría seguramente una mayor prioridad en la asignación del gasto público hacia los sectores sociales por 15 años más.

Los ODM son alcanzables en México

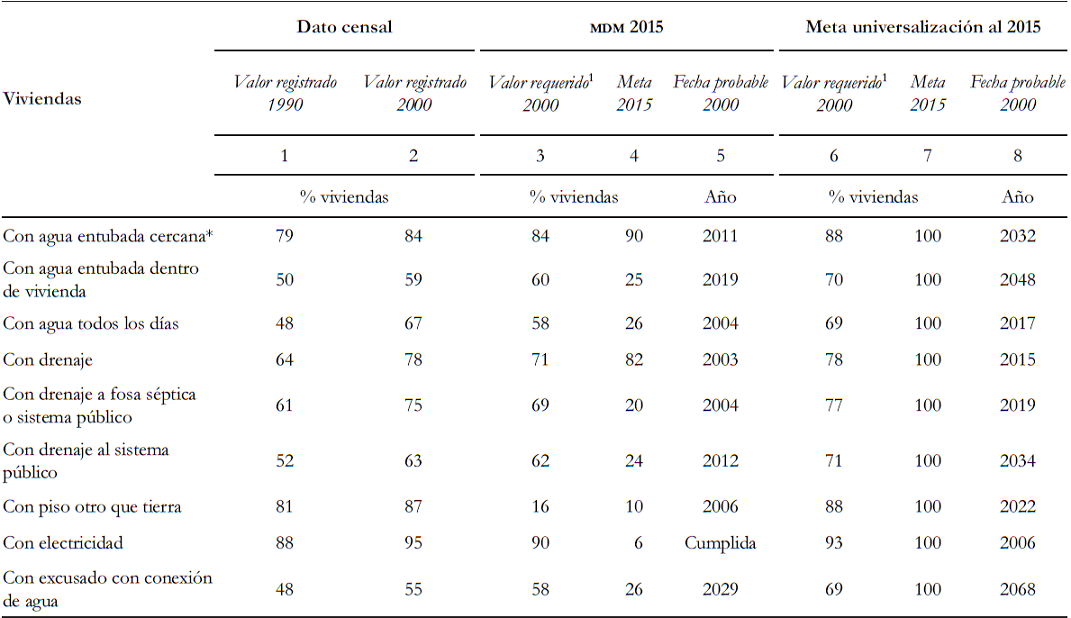

Dado el nivel de ingresos y el grado de avance social registrado en el pasado, el país se encuentra en una buena posición para cumplir con las metas promedio establecidas en la agenda global de desarrollo sugerida por los ODM. Más aún, el país podría plantearse metas más ambiciosas en diversos renglones. A título ilustrativo, proponemos dos versiones de metas relacionadas con el acceso a servicios básicos al interior de las viviendas que van más allá de lo planteado por los ODM. En un primer escenario se podría proponer no sólo que las viviendas estuviesen dotadas de agua potable en las cercanías de la vivienda y que contasen con algún tipo de drenaje, sino que se redujese a la mitad la proporción de viviendas que no cuentan con agua entubada dentro de la vivienda, que no dispongan de agua todos los días (aunque no necesariamente todo el día) y que no cuenten con drenaje conectado a una fosa séptica o al sistema público de alcantarillado. Además, se puede proponer la reducción a la mitad del porcentaje de viviendas con piso de tierra, sin electricidad y sin baño con conexión de agua. La simple extrapolación de los cambios de los años noventa sugiere que México está en condiciones de alcanzar estas metas más ambiciosas antes de 2015, excepto en lo relativo a la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda, meta que se podría cumplir en el 2019 y en lo relativo al servicio de baño con conexión de agua, que se alcanzaría en el 2029 (columna 5, Cuadro 3).

Notas: * Con agua entubada dentro o en el terreno donde se ubica la vivienda.

1/ Los valores requeridos son calculados como el cambio lineal que se debe dar para alcanzar la meta planteada.

Fuente: cálculos propios con base en tabulados del Censo de Población 1990 y 2000.

Cuadro 3: Carencias en las viviendas y las MDM en México, 1990-2015

En un segundo escenario se podría proponer, no sólo la ampliación del acceso a servicios básicos, sino su dotación universal para el 2015. Las columnas 6 a 8 del Cuadro 3 muestran la fecha en que se alcanzaría esta meta.11 De acuerdo a estos resultados, en el 2006 todas las viviendas tendrían electricidad, todas las viviendas tendrían acceso a alguna forma de drenaje mejorado en el 2015, pero sólo hasta el 2019 tendrían, al menos, fosa séptica y habrá que esperar al 2034 para que tengan conexión al sistema público. En el 2017 todos los hogares podrían contar con agua entubada todos los días pero sólo al 2048 tendrían agua entubada al interior de la vivienda. La meta más lejana es la existencia de excusado con conexión de agua, que sólo se lograría en el 2068. En este sentido más estricto, el acceso universal a los servicios propios de una vivienda digna sólo se podrá lograr de una manera parcial.

Concluimos esta sección argumentando que dados los ingresos alcanzados, México podría plantearse metas más ambiciosas que aquellas propuestas por las metas globales, de tal manera que el esfuerzo de desarrollo que desplegara el país fuera semejante al que tendrán que hacer países de menor desarrollo. Ilustramos esta posibilidad con dos escenarios para la dotación de servicios básicos a las viviendas y mostramos que México podría dar acceso universal al servicio eléctrico y a alguna forma de drenaje mejorado y que podría estar muy cerca de contar con acceso universal al agua entubada todos los días. Sin embargo, habría que esperar muchos años más antes de lograr introducir agua y drenaje al interior de todas las viviendas. El acceso universal a servicios básicos mínimos no podrá lograrse sin un esfuerzo adicional de redistribución de recursos públicos para atender áreas y regiones marginadas.

Obstáculos para el logro de los ODM

El análisis que hemos presentado hasta aquí esta basado en extrapolaciones lineales de tendencias promedio para cada uno de los indicadores por separado.12 Hemos argumentado que los avances sociales registrados en México colocan al país en una posición privilegiada, no sólo para alcanzar muchas de las metas cuantitativas acordadas internacionalmente por la Declaración del Milenio, sino incluso para plantearse metas más ambiciosas. Hay sin embargo factores que retrazan su cumplimiento. En la siguiente sección exploramos el posible impacto del crecimiento económico sobre la reducción de la pobreza, la relación general entre desarrollo humano e ingreso y los problemas de desigualdad que caracterizan al proceso de desarrollo del país.

Crecimiento y desarrollo

El crecimiento económico es un factor de gran importancia para el logro de los ODM. Se ha estimado que los países en desarrollo, en general, tendrían que crecer a una tasa sostenida de 3.7% para cumplir los ODM.13 Por supuesto esta generalización no representa las condiciones particulares de cada país. Estudios sobre el impacto del crecimiento económico sobre el desarrollo social en México han encontrado que uno de los grandes obstáculos para mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población es la alta concentración del ingreso que caracteriza el desarrollo nacional. Un estudio reciente, CEPAL, et al. (2002), que evalúa las perspectivas de varios países de América Latina para cumplir con la meta de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza extrema de ingresos en 2015, propuso varias combinaciones de tasas de crecimiento, incidencia de pobreza y coeficientes de Gini para varios países de América Latina y El Caribe. Encontraron que de continuarse los cambios en la distribución del ingreso y la tasa de crecimiento del período 1990-1999, México tardaría 44 años para reducir a la mitad la incidencia de la pobreza extrema.

Recientemente se ha producido una amplia literatura que muestra la baja interrelación que se ha desarrollado en años recientes entre el crecimiento económico por un lado y la reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida por otro.14 En el fondo de esta problemática se encuentra la profundización de la desigualdad que se viene observando en los últimos 20 años. Dos opciones para cumplir con las metas del milenio son acelerar el ritmo de crecimiento económico o mejorar la distribución de los recursos y las oportunidades.

La tasa promedio de crecimiento del PIB de 1991 a 2004 fue de 2.9%15 anual y no parece factible que se vaya a acelerar sustancialmente en los siguientes años. Desde la segunda mitad de los ochenta se implementaron medidas económicas para liberalizar, desregular y extender la esfera de acción del mercado; se adoptó un enfoque que da prioridad a la disciplina fiscal y al control de la inflación; que favorece la privatización de empresas públicas productivas y de servicios y que hizo una recomposición del gasto público en favor de renglones sociales. Con estas medidas se buscaba lograr una mayor eficiencia en la acción pública, una mejoría en la productividad y un ritmo de crecimiento económico más rápido que a su vez favorecería la creación de empleos, aumentaría el ingreso y profundizaría el desarrollo social.

Los resultados de estas políticas han sido ambiguos. Si bien es cierto que a partir de los noventa se han logrado estabilizar las principales variables macroeconómicas, el avance en otros renglones ha sido menor. El crecimiento económico anual promedio fue apenas de 3.6% en los noventa,16 la creación de empleos formales ha sido débil y la estructura ocupacional se ha inclinado hacia empleos de bajos salarios, con condiciones laborales precarias, de baja productividad e inestables.17 Adicionalmente, la economía y la sociedad se han polarizado, pues los salarios y los ingresos en general se han concentrando.18

Hay un amplio debate sobre las causas del débil crecimiento económico que no vamos a reproducir aquí,19 basta señalar que recuperar el crecimiento promedio de 6% anual que se registró en las décadas de los sesenta y setenta, no parece realista, cuando menos en el mediano plazo. La discusión alrededor de las reformas de segunda generación que harían posible una recuperación de la capacidad de desarrollo del país es más ambigua: el fortalecimiento de las instituciones públicas, la liberalización del mercado laboral, la mejoría en las condiciones de gobernabilidad democrática, son objetivos más difusos; las relaciones causales entre estas variables y el crecimiento de la economía no está bien establecido y la dirección misma de las reformas no es obvia. El logro de los ODM tendrá que descansar entonces en una mejor estrategia de inversión en los sectores sociales que permita mejorar sustancialmente la distribución del ingreso y de las oportunidades para acceder a mejores niveles de bienestar.

Desarrollo humano en México

El Índice de Desarrollo Humano que publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cada año permite hacer una comparación sobre el avance económico y social de cada país. A través de los años México ha mejorado su posición en comparación con otros países; analicemos las causas de este aumento de rango. A partir de una revisión del desempeño de la economía mexicana en diversos ámbitos, Griffin y Ackowitz (2003) sostienen que México ha sido más eficaz para aumentar su ingreso que para profundizar su desarrollo humano. Esta visión se respalda a partir de una descomposición del índice de desarrollo humano en cada uno de sus componentes y de un análisis comparativo de los cambios ocurridos en otros países. El Informe de Desarrollo Humano ordena a los países -de mayor a menor- de acuerdo al lugar que ocupan de conformidad con el valor de su IDH.20 En el 2000 México obtuvo el lugar 54 por su desarrollo humano y el lugar 55 por su ingreso per cápita; pero sus logros en salud y educación lo sitúan en los lugares 59 y 78, respectivamente. Es decir, fue el monto de sus ingresos lo que permitió a México mejorar su rango en el IDH respecto a otros países.

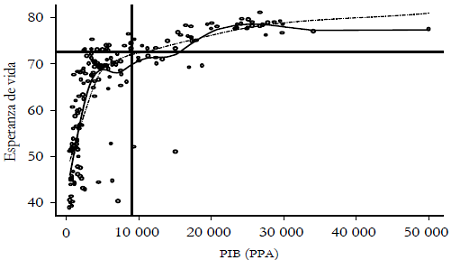

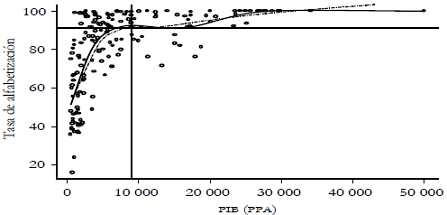

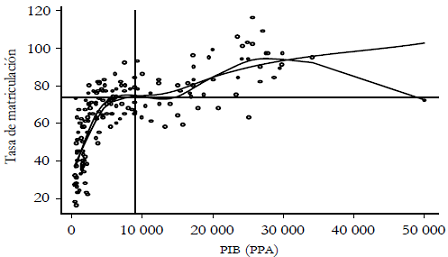

A partir de los mismos datos utilizados para hacer la medición del IDH, es posible explorar los avances en educación y salud y su relación con el ingreso per capita. En el caso mexicano, los avances observados en los componentes de educación y salud corresponden puntualmente al nivel de ingresos per cápita del país más que a una mayor vocación social de las políticas públicas o una mayor efectividad de éstas. Las Gráficas 2 muestran la relación entre ingreso per cápita en el eje horizontal y la esperanza de vida (2a), la tasa de alfabetización (2b) y la tasa de matriculación primaria (2c) en los ejes verticales respectivos para todos los países incluidos en el Reporte de Desarrollo Humano 2002. Las líneas verticales y horizontales marcadas en estas gráficas corresponden a los valores registrados en México y dividen las gráficas en cuatro secciones para facilitar la comparación con otros países. En el cuadrante inferior derecho se encuentran los países que, con un ingreso per cápita superior a México, tienen logros inferiores en desarrollo humano. En el cuadrante superior izquierdo están los países que a pesar de tener un ingreso menor que México, muestran mayores logros sociales. La simple inspección de estas gráficas sugiere que los logros en salud y educación regitrados en el país, son los que se esperarían dado su nivel de ingreso per cápita.21 Un análisis estadístico de estos datos confirma esta hipótesis; en cada una de las gráficas se incluyen dos curvas obtenidas mediante métodos de suavización que pasan muy cerca de los valores correspondientes a México y que confirman que el ingreso per cápita es un buen predictor local de los logros en desarrollo humano alcanzados por el país.22

Notas: 1/ Las Gráficas a, b, y c se construyeron sobre los datos de 172, 173 y 171 países para los cuales se contó con la información pertinente.

2/ La curva punteada representa una suavización mediante un spline con grados de libertad igual a 10. Se ensayaron diferentes grados de libertad y 10 resulto ser un número adecuado, aunque valores entre 5 y 15 dan resultados parecidos.

3/ La curva punteada muestra el ajuste de un suavizador robusto de mínimos cuadrados ponderados locales, que usa 0.66 para definir los intervalos y cuyos ponderadores dan más peso a observaciones próximas al punto evaluado. Se ensayaron diferentes tamaños de intervalo con resultados similares.

4/ PPA significa paridad del poder adquisitivo.

Fuente: gráficas construidas a partir de datos del Reporte de Desarrollo Humano 2002, tabla 1.

Gráfica 2c: Tasa de matriculación y PIB (PPA)

En un ejercicio que no incluimos en este trabajo tomamos el gasto destinado a educación y salud en 120 países durante las décadas de los ochenta y noventa para evaluar hasta que punto era posible identificar una mayor vocación social en la asignación del gasto público. México destinó a estos renglones una proporción del PIB igual a la media internacional.

Desigualdad y progreso social

El obstáculo más serio para mejorar los indicadores de progreso social en México es la profunda desigualdad que aqueja al país. Este es un hecho ampliamente reconocido y documentado; ya sea que se mida a partir del coeficiente de Gini o utilizando razones de Kuznetz,23 los datos del reporte de Desarrollo Humano 2003 indican que México se encuentra entre los 20 países cuya distribución del ingreso es más desigual.24 Por supuesto, este no es un fenómeno nuevo; en los últimos 50 años la desigualdad en la distribución de ingresos se ha ubicado en rangos relativamente altos.25

La formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se funda en un espíritu de equidad y no es suficiente hablar de avance promedio en temas como alfabetización, mortalidad, desnutrición infantil o en el control de enfermedades transmisibles cuando dichos avances eluden a sectores significativos de la población. En la siguiente sección intentamos desagregar los indicadores propuestos por las Metas del Milenio por regiones y grupos de población.26

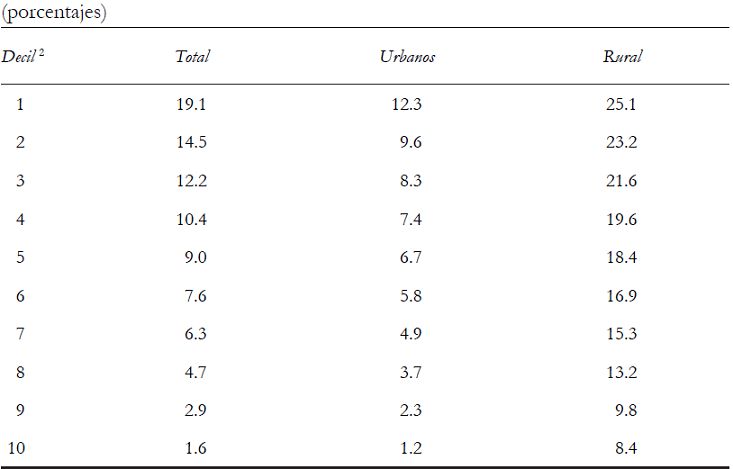

Desigualdad en el acceso a servicios básicos e ingresos

En México persisten grandes desigualdades en las condiciones de vida y el acceso a servicios sociales entre los sectores de bajos ingresos y en las zonas rurales, donde según el censo de 2000, habita 25% de la población. En las ciudades el analfabetismo es 10 veces mayor entre las familias de más bajos ingresos que entre las de más altos ingresos. En las zonas rurales las carencias son aún mayores; entre los estratos más pobres de las zonas rurales 1 de cada 4 residentes mayores de diez años no sabe leer ni escribir (Cuadro 4). No obstante que la desigualdad rural es menor en este renglón, las diferencias son grandes; las familias de menores ingresos tienen una proporción de analfabetas tres veces mayor que las de altos ingresos.

Notas: 1/ Porcentaje de analfabetas en la población mayor de diez años.

2/ Los deciles refieren a la población total.

Fuente: cálculos propios con base en microdatos de la muestra del Censo de Población 2000.

Cuadro 4: Tasas de analfabetismo por grupos de ingreso, 20001

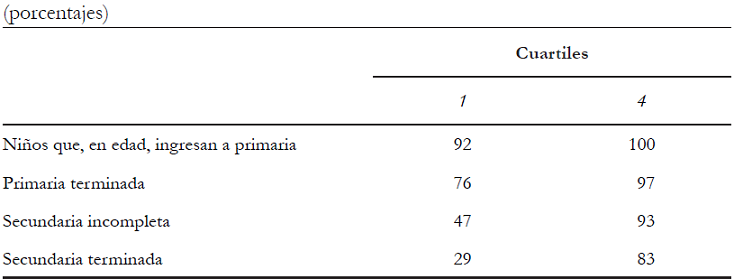

Otro aspecto de la desigualdad en educación se puede ver claramente a partir del acceso y logro educativo. Las amplias tasas de cobertura de la educación básica han logrado reducir significativamente la desigualdad en el acceso a la escuela primaria, aún así, las desigualdades persisten. 100% de los niños que provienen del 25% de los hogares más ricos se inscriben en la escuela a la edad que les corresponde; pero sólo 92% de los niños en los hogares más pobres entran a tiempo (Cuadro 5). Pero mientras que 97% de los niños más ricos terminan la primaria, sólo 76% del cuartil más pobre la concluyen.27 No obstante que alrededor de 93% ingresan a la secundaria en el cuartil de altos ingreso, sólo 47% lo hace en el cuartil de bajos ingresos. 83% de los niños en familias con los ingresos más altos terminan la secundaria, pero menos de 30% de los más pobres tienen ese privilegio.

Nota: el cuartil 1 y 4 refieren al 25% de las viviendas con ingresos más bajos y más altos, respectivamente.

Fuente: Sedesol (2001, cuadro 4, p. 48).

Cuadro 5: Logro educativo y estrato de ingreso

Una evaluación completa de la desigualdad que prevalece en el acceso a la educación básica debía incluir indicadores de calidad de la educación que reciben los estudiantes cuando la información se desagrega por zonas urbanas y rurales, zonas escolares de altos y bajos ingresos o la educación a que tienen acceso las regiones donde predominan distintos grupos étnicos. Las diferencias en la calidad de la educación es una variable clave para determinar las posibilidades futuras de acceso a la educación superior y a empleos productivos con mejor remuneración. En América Latina las tasas de matriculación a la educación básica están muy cerca de lograr la cobertura universal (cuando menos a nivel primaria). Sin embargo, la nueva fuente de desigualdad en las oportunidades futuras son las diferencias que prevalecen (y en algunos casos posiblemente se están ampliando) en la calidad de la educación a la que tienen acceso los niños de distintas regiones y grupos socioeconómicos, Ferranti, et al. (2003).

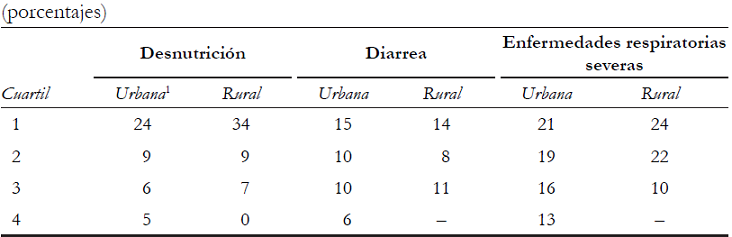

La salud y la alimentación llegan con dificultad a los sectores de bajos ingresos y a las zonas rurales. La desnutrición infantil es un problema que afecta principalmente a las capas más pobres de las ciudades y del campo. Para 25% de los hogares más pobres la desnutrición afecta a 24 de cada 100 niños en las ciudades y a 34 de cada 100 en las zonas rurales (Cuadro 6).28 Sedesol (2002) agrupa a los hogares en deciles y muestra que entre 20 y 36 por ciento de los niños menores de cinco años en los hogares más pobres tienen un peso menor al normal, mientras que en los hogares de mejores ingresos sólo 2% de los niños presentan esta deficiencia. En general, 90% de los niños de bajo peso en México viven en el 10% de los hogares más pobres.

Nota: 1/ Poblaciones urbanas son aquéllas con más de 2 500 habitantes.

Fuente: Sedesol (2001, cuadro 4, p. 48).

Cuadro 6: Salud y alimentación de niños menores de cinco años por cuartil de ingresos, 2000

La incidencia de enfermedades respiratorias es mucho más alta entre los pobres. Siendo de 24 y 21 por ciento entre los pobres rurales y urbanos, respectivamente, su incidencia se reduce a 13% entre los hogares con ingresos más altos en las ciudades. Una situación similar se presenta en el caso de infecciones diarreicas; 15 y 14 por ciento de los niños más pobres en zonas urbanas y rurales, respectivamente, presentan cuadros agudos de diarrea, en contraste con una incidencia de menos de la mitad entre los hogares urbanos más ricos. La mortalidad infantil aqueja a todos los estratos de ingreso, pero en el cuartil de los hogares más pobres las tasas de mortalidad infantil son 25% más altas que entre los hogares de mejores ingresos según estimaciones de la Sedesol.29

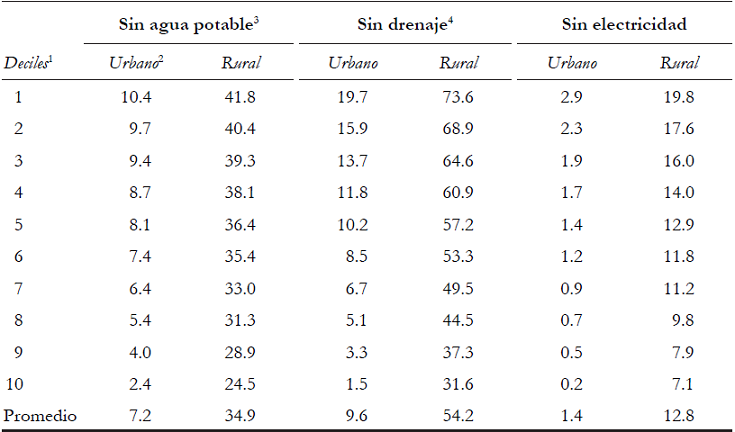

La desigualdad en el acondicionamiento de la vivienda en México está sumamente polarizada, no sólo entre zonas urbanas y rurales, sino entre niveles de ingreso. Entre los hogares más pobres, más de 10% y casi 42% en zonas urbanas y rurales, respectivamente, no cuentan con agua al interior de la vivienda o en el terreno donde ésta se ubica. En contraste, sólo 2.4% de los hogares más ricos urbanos carecen de este servicio y casi 25% de sus homólogos en el medio rural (Cuadro 7). El contraste es más dramático cuando observamos las cifras sobre disponibilidad de drenaje en cualquiera de sus modalidades. Casi 20 y 74 por ciento de las viviendas del decil con menos ingresos carecen de drenaje en zonas urbanas y rurales respectivamente, mientras que en las viviendas del decil de ingresos más altos menos de 2% en las ciudades y de 32% en el campo no cuentan con esta infraestructura. Las diferencias en cuanto a electricidad en zonas urbanas son menos marcadas; en efecto, menos de 3% ciento de las viviendas del decil más pobre y 0.2% de los hogares más ricos no tienen electricidad. En zonas rurales, si bien la cobertura es amplia también, las diferencias son más marcadas, 7% de los más ricos y casi 20% de los hogares de menores ingresos no tienen servicio eléctrico.

Notas: 1/ Los deciles clasifican a los hogares de conformidad con sus ingresos.

2/ Poblaciones urbanas son aquéllas con más de 2 500 habitantes.

3/ Sin agua entubada en la vivienda o en el terreno en que ésta se encuentra.

4/ Sin drenaje en alguna de sus variantes.

Fuente: estimaciones propias con base en muestra del Censo de Población 2000.

Cuadro 7: Carencias de servicios en viviendas por estrato de ingreso en México, 2000

Desigualdad regional

El crecimiento y el progreso social en México se han distribuido de manera muy desigual entre regiones. Dado que este es un tema que ha sido discutido y documentado ampliamente, en esta sección nos limitamos a señalar algunas de las desigualdades más patentes en el desarrollo entre estados, municipios y localidades en algunos de los indicadores de los ODM.

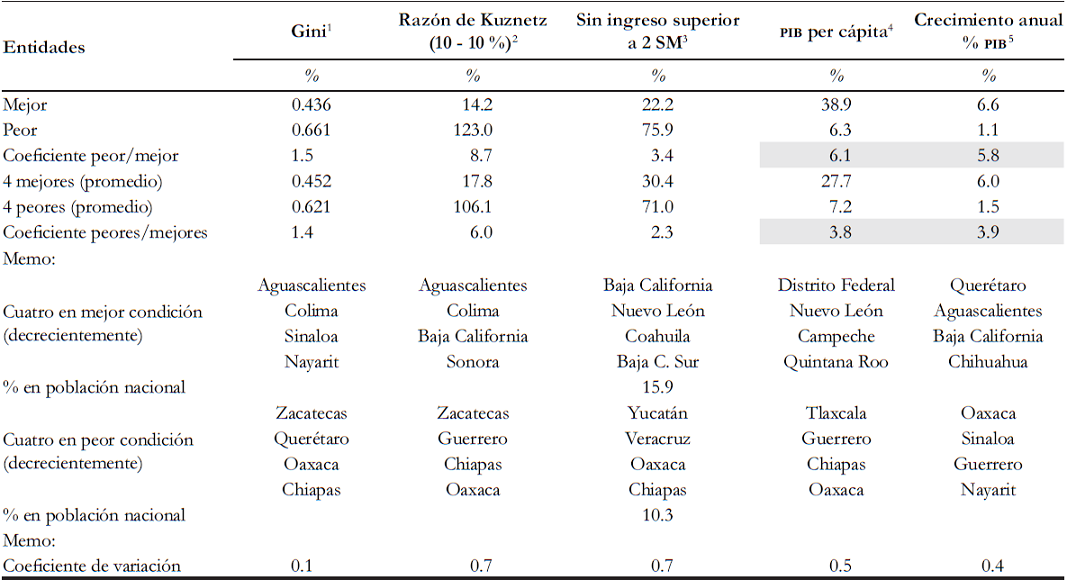

Ingresos. El ingreso per cápita de los estados que componen la República Mexicana varía ampliamente. En el 2000, los ingresos de los cuatro estados con mejores ingresos eran casi cuatro veces más altos que aquellos de los estados más pobres (Cuadro 8). La entidad con mayor ingreso per cápita, el Distrito Federal, tiene un ingreso casi seis veces superior al del estado más pobre, Oaxaca. Pero no sólo se tiene una fuerte disparidad regional en los ingresos promedio, sino que estas diferencias se están ampliando, pues los estados con mayores ingresos son también los que registran las tasas más elevadas de crecimiento del producto interno bruto estatal. El Distrito Federal crece al año casi seis veces más rápido que Oaxaca y los cuatro estados más ricos en promedio crecen casi cuatro veces más rápido que los más pobres.

Notas: Las razones marcadas en amarillo corresponden al coeficiente mejor/peor.

* Población total igual a 97 438 412.

Fuentes: 1, 2. Estimaciones propias con base en microdatos de ENIGH (1989 y 2000).

3. Estimaciones propias con base a muestra del Censo de Población 2000.

4, 5. Cálculos propios con base en datos de BIE.

Cuadro 8: Ingreso, distribución y pobreza por entidad en México, 2000

Si tomamos el ingreso al trabajo reportado en el Censo de Población 2000 y observamos la magnitud de las disparidades entre municipios nos encontramos con grandes diferencias.30 El promedio de ingresos del municipio mejor posicionado es 270 veces superior al ingreso promedio del municipio más pobre, los ingresos de los cuatro municipios con mayores ingresos son 104 veces mayores a los de los cuatro municipios más pobres y los ingresos de los 242 municipios con mayores ingresos (decil 10) son seis veces mayores a los 242 menos favorecidos (decil 1). Es decir, hay una gran polarización en los extremos y un número amplio de municipios con ingresos relativamente bajos.

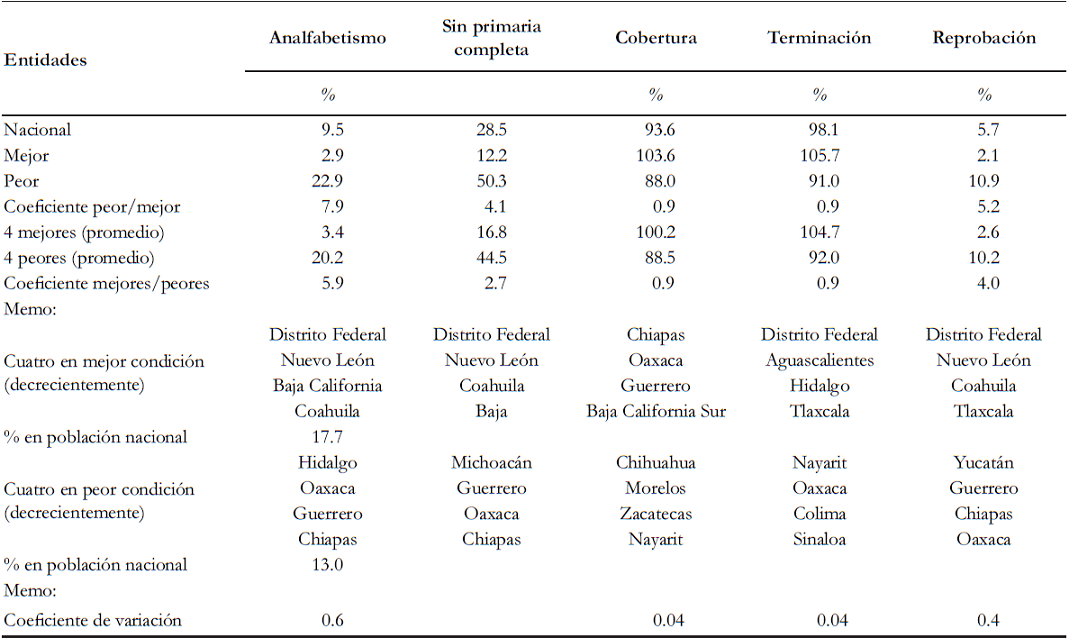

Educación. Las disparidades educativas de un estado a otro son grandes. Observando la tasa de analfabetismo como indicador de logro educativo se obtiene el mismo patrón de inequidad. Entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Coahuila tenían en el 2000 un analfabetismo de sólo 3% entre la población mayor de 15 años; sin embargo, en estados como Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, el analfabetismo alcanzaba a 20% de la población de referencia. De manera similar, mientras que en los estados más avanzados casi 17% de los mayores de 15 años no habían terminado la primaria, en los estados más rezagados 45% de la población de 15 años y más no completó la primaria (Cuadro 9). Las desigualdades se agrandan mientras más pequeña sea el área territorial observada. Considerando un total de 2 428 municipios, entre los 242 con mayores carencias en alfabetización las tasas fluctuaban entre 39 y 85 por ciento en 1995; situación que contrasta con tasas de 1 a 10 por ciento entre los 242 municipios con mayores logros. Observando ahora el analfabetismo en 16 383 localidades, nos encontramos con datos para 14 663 de ellas. Entre el 10% con mayores carencias en este renglón, la tasa de analfabetismo fluctuaba entre 63 y 100 por ciento, comparado con tasas de 0% en 14 660 localidades con mejores logros.31

Nota: * Población total igual a 97 438 412.

Fuente: elaborado con base en estimaciones de Conapo sobre el XII Censo General de Población y Vivienda (2000).

Cuadro 9: Indicadores del sistema de educación primaria por entidad en México, 2002

La desigualdad persiste en los indicadores de desempeño educativo. La diferencia en las tasas de matriculación entre los cuatro estados más avanzados y los cuatro con mayores retrasos es de casi 12 puntos porcentuales y las diferencias en el porcentaje de niños que terminan la primaria y las tasas de reprobación son también muy amplias. Pero más allá de los indicadores cuantitativos, la ordenación de estados en el Cuadro 9 sugiere la presencia de grandes diferencias en la calidad de la educación y la capacidad de los niños en edad escolar para concluir exitosamente su educación primaria.32

Los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen las tasas netas de matriculación a primaria más altas en el país pero son también lo que tienen mayores tasas de reprobación (y en el caso de Oaxaca también las menores tasas de terminación).

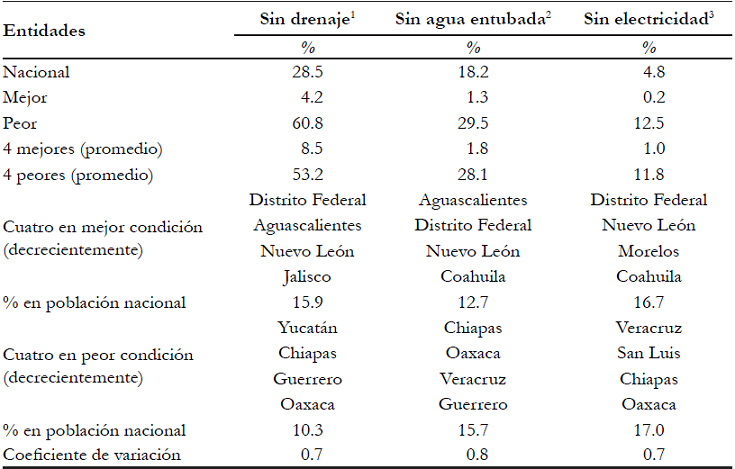

Agua y drenaje. La cobertura de servicios básicos como agua y drenaje es altamente diferenciada entre estados. En el mejor de los casos (el Distrito Federal) sólo 4.2% de los hogares no cuentan con un sistema de drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica y sólo 1.3% de los hogares en Aguascalientes no tienen agua entubada. Por el contrario, casi 61% de los hogares en Oaxaca no cuentan con drenaje y 30% de los hogares en Guerrero no tienen agua entubada (Cuadro 10). Visto desde la perspectiva de los 2 444 municipios para los cuales hay información en el 2000, en los 244 municipios con menor cobertura de drenaje, sólo 2% de los hogares tienen un sistema mejorado de desecho de excretas; mientras que en los 244 municipios mejor posicionados, 90% de sus habitantes tienen ese servicio. Por su parte, en los municipios de mayor cobertura, 96% de los hogares cuentan con agua entubada al interior de la vivienda o en el terreno donde está ubicada, mientras que en los municipios en peores condiciones sólo 22% de los hogares cuentan con este servicio.

Notas: 1/ Proporción de ocupantes de viviendas que no cuentan con drenaje conectado al sistema público o a fosa séptica.

2/ Proporción de ocupantes de viviendas que no cuentan con agua entubada en la vivienda o en el terreno de la vivienda.

3/ Proporción de ocupantes de viviendas sin energía eléctrica.

Fuente: elaborado con base en estimaciones de Conapo sobre el XII Censo General de Población y Vivienda (2000).

Cuadro 10: Disponibilidad de servicios e infraestructura social por entidad en México, 2000

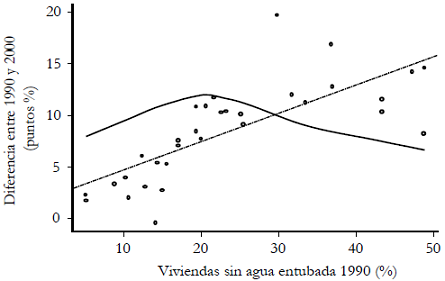

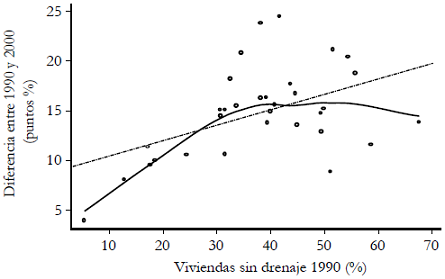

Evolución de las brechas sociales. El desarrollo en México ha estado asociado a un proceso de creciente urbanización de los asentamientos humanos que hace más fácil la provisión de infraestructura social; por otro lado, una política social bien diseñada buscaría dirigir sus inversiones hacia aquellas regiones y grupos de población con las mayores carencias. Por ambas razones, sería razonable esperar una reducción de las brechas de servicios básicos a través del tiempo. En los años noventa las diferencias entre estados tendió a reducirse con respecto a electrificación y disponibilidad de sanitario en la vivienda. Las Gráficas 3a y 3b muestran que para estos servicios, entre 1990 y 2000, el avance en su provisión fue mayor ahí donde las carencias eran más grandes. Sin embargo, no en todos los renglones se están acortando las distancias. En servicios tales como disponibilidad de agua entubada y drenaje no está claro que las diferencias interestatales se estén reduciendo. En la Gráfica 4a se muestra la relación entre carencias de agua entubada dentro de la vivienda o terreno en 1990 y la provisión de este servicio en el transcurso de la década; claramente hay cinco estados que han sido excluidos de los avances en la cobertura de agua potable; entre los cuales hay tres casos que llaman la atención -Chiapas, Guerrero y Oaxaca- pues no obstante que sus carencias en 1990 eran las más altas, durante la década, sólo lograron mejorar a un ritmo ligeramente superior a la media (8.5%). La convergencia es aún menos clara para la provisión de drenaje (Gráfica 4b); la asociación entre el déficit en la cobertura de la red de drenaje en 1990 y la provisión del servicio durante los siguientes diez años se distorsiona por el hecho de que varios estados con carencias medias fueron los que registraron las mejorías más grandes.

Notas: 1/ En el eje de las X se consigna la proporción de viviendas sin sanitario en 1990 y en el de las Y la disminución entre 1990 y 2000, en puntos porcentuales, en la proporción de viviendas sin sanitario.

2/ En el eje de las X se consigna la proporción de viviendas sin electricidad en 1990 y en el de las Y la disminución entre 1990 y 2000, en puntos porcentuales, en la proporción de viviendas electricidad.

3/ En ambas gráficas, la línea punteada representa la línea de ajuste de mínimos cuadrados y la línea sólida es una curva, suavizada, obtenida mediante mínimos cuadrados locales.

4/ La ecuación estimada fue Var90 = 1.36 + 0.53(cambio variable 90-00). El ajuste de mínimos cuadrados es bueno con R2 de 0.82, F de 135.6 con 30 grados de libertad, y estadístico t de 1.02 para la constante y de 11.64 para la variable independiente. La suavización se hizo con un intervalo definido sobre 0.66 de los datos; véanse notas a la gráfica 2 para más detalles.

5/ La ecuación estimada fue Var90 = 0.50 + 0.56(cambio variable 90-00). El ajuste de mínimos cuadrados es bueno con R2 de 0.85, F de 538.8 con 30 grados de libertad, y estadístico t de 1.38 para la constante y de 23.21 para la variable independiente. La suavización se hizo con un intervalo definido sobre 0.66 de los datos; véanse notas a la gráfica 2 para más detalles.

6/ Estas gráficas sugieren, en la medida que el cambio es mayor donde la carencia es mayor, que hay una convergencia entre estados en cuanto a la disponibilidad de estos servicios en las viviendas. La convergencia es más clara en electricidad que en el relativo sanitario, pues aquí el ajuste es más pobre sobre todo para los estados con mayores carencias.

Fuente: gráficas construidas a partir de cálculos propios de la muestra del Censo de Población 2000.

Gráfica 3b: Viviendas sin electricidad: cambio y situación en 19905

Notas: 1/ En el eje de las X se consigna la proporción de viviendas sin agua entubada en la vivienda o en terreno donde está construida en 1990 y en el de las Y la disminución entre 1990 y 2000, en puntos porcentuales, en la proporción de viviendas sin agua entubada.

2/ En el eje de las X se consigna la proporción de viviendas sin drenaje, en cualquier variante, en 1990 y en el de las Y la disminución entre 1990 y 2000, en puntos porcentuales, en la proporción de viviendas sin drenaje.

3/ En ambas gráficas, la línea punteada representa la línea de ajuste de mínimos cuadrados y la línea sólida es una curva, suavizada, obtenida mediante mínimos cuadrados locales.

4/ La ecuación estimada fue Var90 = 8.88 + 0.16(cambio variable 90-00). El ajuste de mínimos cuadrados es débil (la constante tiene un gran peso), con R2 de 0.23, F de 9.0 con 30 grados de libertad, y estadístico t de 4.23 para la constante y de 3.00 para la variable independiente. La suavización se hizo con un intervalo definido sobre 0.66 de los datos; véanse notas a la gráfica 2 para más detalles.

5/ La ecuación estimada fue Var90 = 0.50 + 0.56(cambio variable 90-00). El ajuste de mínimos cuadrados es bueno con R2 de 0.85, F de 538.8 con 30 grados de libertad, y estadístico t de 1.38 para la constante y de 23.21 para la variable independiente. La suavización se hizo con un intervalo definido sobre 0.66 de los datos; véanse notas a la gráfica 2 para más detalles.

6/ Estas gráficas sugieren que, en la medida que el cambio es mayor donde la carencia es mayor, que hay no hay una convergencia clara entre estados en cuanto a la disponibilidad de estos servicios en las viviendas. Tanto en el caso de las viviendas sin agua como el de aquéllas sin drenaje, la convergencia se ve enturbiada por el hecho de que los estados con mayores carencias no son los que mejoraron más. En lo referente la a drenaje, además, la asociación directa se distorsiona por el hecho de que un grupo de estados con carencias medias registraron mejoras muy grandes.

Fuente: gráficas construidos a partir de cálculos propios de la muestra del Censo de Población 2000.

Gráfica 4b: Viviendas sin drenaje: cambio y situación en 1990 5

En resumen, aunque en algunos renglones se observa una tendencia a la reducción de la desigualdad interestatal en otros la dirección de cambio apunta hacia una apertura de las brechas. En México la desigualdad regional y por ingresos es profunda y requiere del diseño de políticas públicas que pongan mayor atención a sus distintas dimensiones con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de los ODM de manera sostenible y dentro del espíritu de equidad que forma parte de la Declaración del Milenio.

Crecimiento, distribución del ingreso y pobreza

En la primera sección presentamos información que indica que México se encuentra rezagado en cuanto a la meta de reducción de la pobreza a la mitad entre 1990 y 2015. Esta predicción se hizo a partir de una extrapolación lineal de las tendencias registradas en los años noventa. Sin embargo, la incidencia de la pobreza por ingresos, obviamente, es sensible al ritmo de crecimiento de la economía, a la creación de empleos y a la evolución de las actividades agrícolas, rurales y del sector urbano informal, en tanto que son factores que determinan los ingresos de los hogares pobres. La evolución de la pobreza está íntimamente relacionada al ciclo económico y una contracción de la economía puede causar aumentos significativos en la incidencia de la pobreza por ingresos. En esta sección incorporamos una discusión muy preliminar sobre el papel del crecimiento, tanto desde el punto de vista de los agregados nacionales como desde la perspectiva regional.

La perspectiva agregada

La crisis de los ochenta aumentó la pobreza y la desigualdad de ingresos en México -y en América Latina-.33 Durante la primera mitad de los noventa, la economía mexicana se reactivó sin que mejorasen sustancialmente la pobreza ni la distribución del ingreso. La crisis de 1995 trajo un aumento sustancial de la pobreza sin mayores cambios en la distribución del ingreso.34 En la segunda mitad de los noventa, hubo un período de recuperación y crecimiento económico que facilitó una disminución de la pobreza pero no se tradujo en reducciones sensibles en la desigualdad de ingresos.

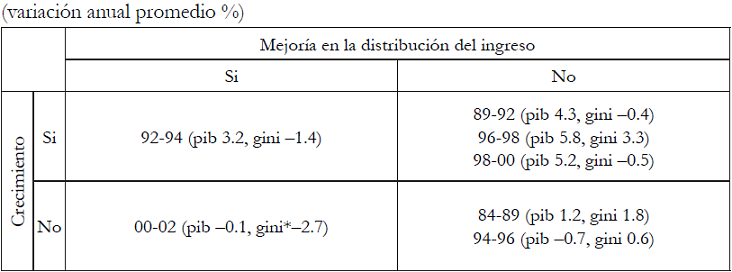

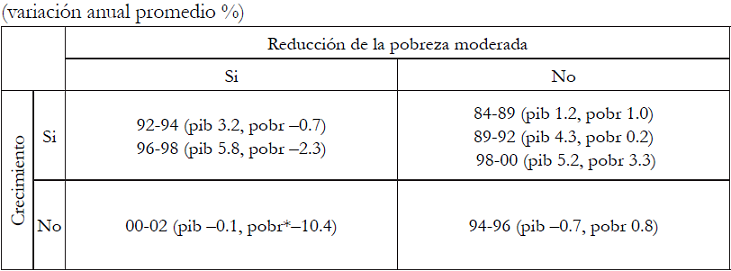

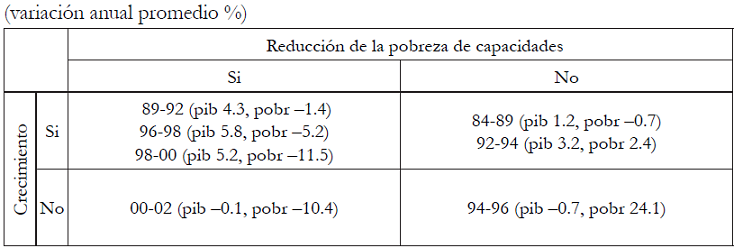

Para observar más cercanamente la relación entre desigualdad, pobreza y crecimiento desde mediados de los ochenta, clasificamos en los Cuadros 11 a 13 los distintos subperíodos, definidos por la disponibilidad de datos, según su comportamiento en cuanto al crecimiento y el cambio en la distribución del ingreso o la pobreza. A primera vista el Cuadro 11 sugiere que la distribución del ingreso mejoró sólo en dos subperíodos, uno con crecimiento (1992-1994) y otro sin crecimiento (2000-2002), pero empeoró en el resto; en tres subperíodos el aumento en la desigualdad coincidió con crecimiento y en otros dos sin crecimiento económico. El Cuadro 12, que registra la evolución de la pobreza extrema, sugiere que el crecimiento contribuye a disminuir la pobreza. Sólo en un subperíodo la pobreza no disminuyó al tiempo que aumentaba el PIB (1992-1994)35 y sólo en otro subperíodo la pobreza se redujo en ausencia de crecimiento (2000-2002). Finalmente, el Cuadro 13, que muestra la relación entre crecimiento económico y pobreza moderada, sugiere que la ausencia de crecimiento puede coincidir tanto con aumentos como con disminuciones en la pobreza moderada y que los subperíodos de crecimiento tienen un impacto débil sobre la reducción de la pobreza moderada.

La dimensión regional

La desigualdad y la incidencia de la pobreza varían ampliamente de una entidad a otra. Ya sea que se utilice el coeficiente de Gini o el de Theil, la desigualdad en las entidades de mayor concentración del ingreso es entre 1.5 y dos veces más alta que en las entidades con mejor distribución del ingreso.36 Por otra parte, la incidencia de la pobreza, medida como la proporción de la población que gana hasta dos salarios mínimos, puede ser hasta dos y tres veces más aguda al pasar de una entidad a otra.

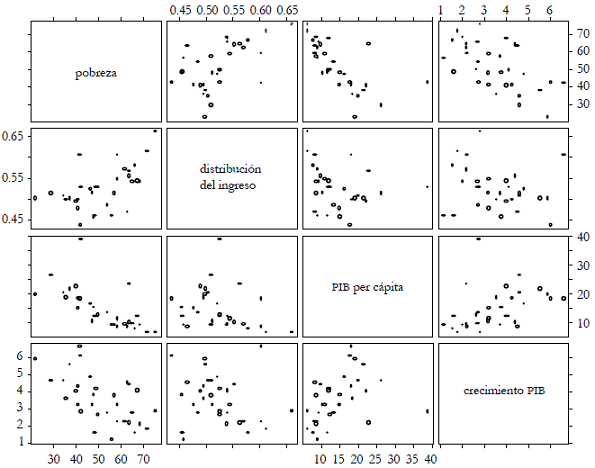

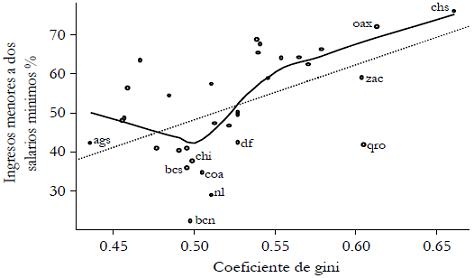

En general, los estados que tienen una mayor incidencia de pobreza son también los que tienen una distribución del ingreso más desigual. Aquellos donde más de 70% de la población gana menos de dos salarios mínimos son también los estados donde el ingreso está más concentrado. Pero la relación entre distribución del ingreso y pobreza no es sencilla. Por ejemplo, el grupo de estados del norte tiene una incidencia de pobreza baja y, sin embargo, su distribución del ingreso no es la mejor. Este patrón complejo de relación puede apreciarse en la Gráfica 5, que muestra los coeficientes de Gini (abscisas) y la pobreza (ordenadas) para los 32 estados del país en el 2000. La línea punteada en esta gráfica, obtenida mediante una regresión con mínimos cuadrados, sugiere que hay una relación entre desigualdad y pobreza, pero que el grado de ajuste es débil. La inspección del diagrama de dispersión y de la línea de ajuste sugiere, a su vez, que parte de esta debilidad se explica por la relación atípica que prevalece en los estados del norte. La incidencia de la pobreza, por otra parte, es mayor ahí donde el ingreso per cápita es menor, es decir, en los estados donde la dinámica económica es débil (Gráfica 6), pero hay una gran dispersión en la manera como se distribuyen los puntos en el diagrama, lo que sugiere una relación compleja que depende no sólo del simple aumento en los ingresos sino también de la manera como se distribuyen.

Nota: los puntos representan el coeficiente de Gini, eje de las X, y la proporción de la población en pobreza, definida como aquélla que tiene ingresos menores a dos salarios mínimos, en el eje de las Y, para los 32 estados. La línea punteada corresponde al ajuste de una regresión usando mínimos cuadrados, la línea segmentada a un ajuste robusto con mínimos cuadrados y la curva sólida, suavizada, a una regresión con mínimos cuadrados locales. Fuente: construida con base en cálculos propios sobre datos de la muestra del Censo de Población 2000.

Gráfica 5: Ingreso y pobreza por entidad, 2000

Pero, ¿en qué medida el crecimiento económico de los estados es concentrador del ingreso? Para responder inicialmente a esta pregunta, obsérvese la relación bivariada que existe entre pobreza de ingresos, distribución del ingreso, ingreso per cápita y tasa de crecimiento del ingreso total de la entidad.

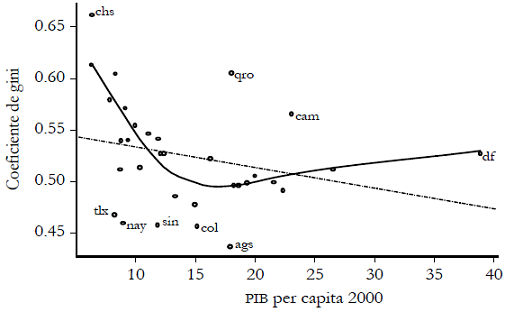

En la Gráfica 7 mostramos el diagrama de dispersión correspondiente al ingreso per cápita en el eje de las abscisas y el coeficiente de Gini en el eje de las ordenadas. Para visualizar mejor esta relación incluimos la línea de ajuste de una regresión de mínimos cuadrados (línea punteada) que sugiere una relación inversa. Incluimos, además, una curva suavizada que corresponde a un ajuste por mínimos cuadrados locales (línea sólida), con una asociación que sigue la forma de U.37 De acuerdo con ésta, para estados con un bajo ingreso per cápita, alrededor de 15 mil pesos de 1993, un aumento de ingresos está asociado a una mejor distribución; después de éste punto, mayores ingresos conllevan una mayor desigualdad. Conviene anotar que ningún caso logra explicar aceptablemente el comportamiento de un grupo de estados que se caracteriza por distribuciones del ingreso relativamente equitativas para el contexto mexicano (Ginis menores a 0.47) e ingresos per cápita menores a 20 mil pesos de 1993 (Tlaxcala, Nayarit, Sinaloa, Colima y Aguascalientes).

Nota: los puntos representan el PIB per cápita 2000, eje de las X, y el coeficiente de Gini, en el eje de las Y, para los 32 estados. La línea punteada corresponde al ajuste de una regresión usando mínimos cuadrados, la línea segmentada a un ajuste robusto con mínimos cuadrados y la curva sólida, suavizada, a una regresión con mínimos cuadrados locales.

Fuente: construida con base en cálculos propios sobre datos de la muestra del Censo de Población 2000 y BIE.

Gráfica 7: PIB per cápita y distribución del ingreso por entidad, 2000

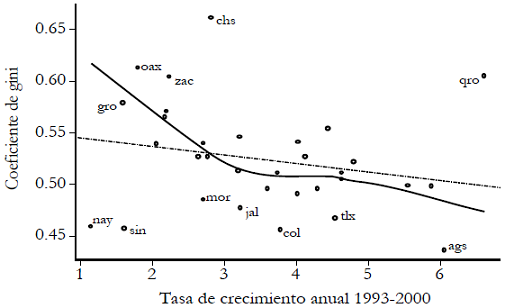

La relación entre distribución del ingreso y ritmo de crecimiento es más sencilla. En la Gráfica 8 mostramos un diagrama de dispersión con el crecimiento anual del PIB en el eje horizontal y la distribución del ingreso en el eje vertical. Al igual que en la gráfica anterior, la línea punteada muestra el ajuste de mínimos cuadrados que sugiere que los estados que tuvieron las mayores tasas de crecimiento en el período 1993-2000 fueron aquellos con una menor concentración del ingreso. También se incluye una curva sólida que representa la suavización de las observaciones derivada mediante mínimos cuadrados locales. Esta curva confirma la asociación positiva entre menor concentración del ingreso y mayor crecimiento económico, aún cuando no logra explicar la relación entre crecimiento y desigualdad para varios estados del país: Sinaloa, Chiapas, Querétaro y Aguascalientes.

Nota: los puntos representan la tasa promedio anual de crecimiento del PIB entre 1993 y 2000, eje de las X, y el coeficiente de Gini, en el eje de las Y, para los 32 estados. La línea punteada corresponde al ajuste de una regresión usando mínimos cuadrados, la línea segmentada a un ajuste robusto con mínimos cuadrados y la curva sólida, suavizada, a una regresión con mínimos cuadrados locales.

Fuente: construida con base en cálculos propios sobre datos de la muestra del Censo de Población 2000 y BIE.

Gráfica 8: Crecimiento y distribución del ingreso por entidad, 2000

Finalmente, el grado de cobertura de los servicios sociales por Estado está, por supuesto, vinculado con el monto de ingreso per cápita por entidad y con la tasa de crecimiento del PIB (aunque de manera más débil). En general, la cobertura de servicios sociales es mejor ahí donde el ingreso per cápita es mayor (gráfica 9). También es mejor donde la tasa de crecimiento es más elevada (aunque la correlación es menos clara).

Las relaciones que hemos establecido en esta sección sugieren que las acciones que promuevan un mayor crecimiento en los estados con bajos ingresos son compatibles con una mejor distribución del ingreso. Pero más allá de un cierto nivel de ingresos, el crecimiento está asociado a una mayor concentración del mismo. Políticas públicas que ayuden a mejorar los mecanismos de distribución del ingreso, ayudarán a mantener condiciones dinámicas de crecimiento, toda vez que la equidad está asociada con tasas mayores de crecimiento económico. La dotación de servicios sociales está asociada al ingreso per cápita y al crecimiento de la economía aunque de manera más débil.

Conclusiones

La principal conclusión a que llegamos en este trabajo es que la pregunta sobre si México podrá cumplir con los ODM no tiene una sola respuesta. En términos agregados y haciendo una extrapolación lineal de las tendencias observadas en los años noventa, se puede argumentar que México podrá alcanzar las metas globales fijadas para dar acceso a la educación primaria universal, aumentar el grado de terminación en educación primaria y la equidad de género en alfabetización y educación primaria. Las tasas de reducción de la mortalidad infantil, la meta de vacunación entre los niños y acceso a fuentes mejoradas de agua y drenaje muestran avances significativos. Siguiendo la misma metodología se puede argumentar que hay un ligero atraso en las metas relativas a la reducción de la pobreza, desnutrición infantil, la equidad de género en educación secundaria y la representación de las mujeres en el parlamento. Las perspectivas de cumplimiento de los ODM en lo que toca a la participación de las mujeres en educación preparatoria, y su acceso a empleos urbanos no agrícolas, en la incidencia de la mortalidad materna, en la propagación del SIDA y las muertes por tuberculosis no serán cumplidas de continuar las tendencias observadas en la década de los noventa.

Mención aparte merece el balance respecto a la situación del medio ambiente que si bien no tiene metas cuantitativas, el avance registrado a la fecha es débil e incluso negativo.

A partir de una revisión de series históricas disponibles para algunos indicadores que forman parte de los ODM, hemos podido establecer que, si bien es cierto que el avance de los indicadores sociales en el país ha sido continuo, los años noventa registraron avances significativamente mayores a las tendencias históricas de largo plazo. Las proyecciones basadas en las tendencias registradas en estos años no son necesariamente sostenibles, siendo posible, entonces, que el retraso en el cumplimiento de algunas de estas metas sea mayor.

Hemos argumentado que el análisis agregado en el cual se basa este pronóstico es inadecuado cuando menos por dos razones: en primer lugar, no toma en cuenta el hecho de que el avance en los indicadores de progreso social no es lineal. En segundo lugar, la proyección de tendencias está basada en promedios nacionales que disfrazan las diferencias que existen entre regiones y grupos de población. En un país con el grado de desigualdad que tiene México, la evaluación y proyección de tendencias en los indicadores de los ODM sólo son relevantes si se toman en cuenta estas diferencias. Adicionalmente, no debe dejar de considerarse que dado que las tasas de progreso social de los noventa fueron las más rápidas de las últimas décadas, no es claro que puedan ser sostenidas por 15 años más.

Un análisis esquemático de la evolución del IDH sugiere que los avances que ha hecho México en relación con otros países se debe en buena parte al crecimiento de la economía; cuando analizamos la tasa de alfabetismo alcanzada, la matriculación en educación primaria y los avances en la esperanza de vida al nacer, encontramos que estas corresponden, de manera muy cercana, al monto de ingresos del país. De acuerdo a esta lógica, las posibilidades de acelerar los avances en indicadores sociales básicos para cumplir a tiempo los ODM dependen del ritmo de crecimiento económico que pueda ser logrado en el futuro inmediato.

Sin embargo, la literatura sobre el tema no reporta expectativas de cambios sustanciales que permitan esperar tasas de crecimiento económico por encima de tasas anuales de 3 o 4 por ciento. El problema se vuelve más complejo al observar una aparente disociación entre crecimiento y pobreza, sobre todo en lo que se refiere a la pobreza moderada. En el período 1989-2000, encontramos que por cada punto de crecimiento anual del PIB, hay una reducción de 0.22 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza extrema y de 0.03 en la pobreza moderada. La debilidad de esta relación entre crecimiento y pobreza está asociada a la desigualdad en la distribución del ingreso. Si la distribución del ingreso continúa deteriorándose en los próximos años, la perspectiva de cumplir con la meta de reducción de la pobreza extrema a la mitad puede verse comprometida.

En este contexto, el crecimiento económico por sí solo no basta para cumplir con los objetivos de desarrollo a los que el gobierno mexicano se comprometió durante la Cumbre del Milenio. Una revisión muy cuidadosa de las prioridades de las políticas públicas parece una precondición para su cumplimiento.

En este trabajo hemos intentado incorporar un análisis de la desigualdad para evaluar las posibilidades de cumplimiento de los ODM más allá de las tendencias promedio. Cuando la desagregación se hace para áreas urbanas y rurales y para distintos grupos de ingreso, encontramos grandes diferencias en todos los indicadores de educación, salud, agua y sanidad. Las carencias de agua potable y drenaje en zonas rurales por ejemplo son cinco y seis veces mayores que en zonas urbanas. Pero dentro de las ciudades las diferencias también son muy marcadas dependiendo de los ingresos de los hogares. La falta de agua potable y drenaje entre los más pobres en las ciudades es 4 y 13 por ciento mayor que entre las familias de más altos ingresos. En las zonas rurales las diferencias por ingreso son menos acentuadas; aun así, la falta de acceso a estos servicios básicos es el doble entre las familias más pobres con relación a las de mayores ingresos.

En términos de salud entre los niños menores de cinco años las diferencias entre zonas urbanas y rurales son menos marcadas, aún así, los problemas de desnutrición, diarrea e incidencia de enfermedades respiratorias entre los pobres en zonas urbanas y rurales son entre dos y cinco veces mayores que entre los niños de hogares con ingresos altos. Con respecto a la educación, las diferencias de resultados por grupos de ingreso del hogar son muy grandes. Si bien las tasas de matriculación son altas, las oportunidades que tienen los niños para terminar la primaria y secundaria aumenta considerablemente con los ingresos de las familias. Las diferencias serían aun mayores si contáramos con información desagregada para zonas urbanas y rurales, como ilustramos a partir de las tasas de analfabetismo, que son dos veces mayores en zonas rurales.

Las grandes diferencias que existen entre zonas urbanas y rurales y por monto de ingreso, se reproducen entre los distintos estados del país. En este trabajo aportamos información que nos permite apreciar los avances registrados en algunos de los indicadores de monitoreo de los ODM por Estado. La incidencia de la pobreza puede ser hasta dos y tres veces más aguda en los estados más pobres, que son también los que tienen una distribución del ingreso más desigual. El grado de cobertura de los servicios básicos por estado está, por supuesto, vinculado con el ingreso per cápita y con la tasa de crecimiento del PIB. Pero es importante reconocer que las condiciones de desarrollo de cada entidad requiere respuestas específicas. Según la información que presentamos en este trabajo, las acciones que promuevan un mayor crecimiento en los estados con bajos ingresos son compatibles con una mejor distribución del ingreso. En los estados donde los ingresos ya son altos, la prioridad parece estar en acciones que ayuden a mejorar su distribución pues el simple crecimiento económico tiende a la concentración del ingreso. La dotación de servicios sociales está asociada al ingreso per cápita, pero el crecimiento no siempre conduce a una mayor y mejor infraestructura social.

La intención de este trabajo ha sido mostrar los retos que tiene México para cumplir los compromisos que adquirió con la firma de la Declaración del Milenio en el 2000. Hemos mostrado que el grado de desarrollo que ha alcanzado el país nos coloca, en términos agregados, en una posición privilegiada para alcanzar la mayor parte de estos objetivos; pero una vez que abandonamos el mundo abstracto de los promedios, encontramos una realidad muy diversa entre regiones, por monto de ingresos y por estados de la República. Más preocupante aún es el hecho que la relación entre crecimiento económico y pobreza se ha venido debilitando a medida que el crecimiento concentra el ingreso.

Los ODM representan una oportunidad histórica hacia la construcción de sociedades más equitativas que garantice condiciones mínimas de desarrollo para toda la población. Los ODM definen metas mínimas para garantizar el acceso a los niveles más básicos de educación, salud, nutrición, equidad de género y medio ambiente. Dados los grados de desigualdad del país, el cumplimiento de los ODM invitan a una reflexión sobre las prioridades de desarrollo y la distribución de los recursos públicos. Cumplir con las metas del milenio, en promedio, no necesariamente ayuda a revertir la desigualdad que ha definido el proceso de desarrollo en el país. La revisión desagregada de los indicadores que realizamos en este trabajo indica claramente que el crecimiento de la economía por si solo no es suficiente para alcanzar estos objetivos mínimos en un sentido que rescaten el espíritu de equidad e inclusión implícitos en la Declaración del Milenio. Sólo combinando los esfuerzos de promoción del crecimiento económico con aquellos que garantizan el acceso universal a los servicios básicos será posible alcanzar la aspiración de progreso social plasmada en los ODM. Combinar desarrollo y crecimiento significa, para México, diseñar políticas explícitas que detengan y ayuden a revertir la gran desigualdad de oportunidades que han caracterizado el desarrollo del país en los últimos años.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)