Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Estudios políticos (México)

versión impresa ISSN 0185-1616

Estud. polít. (Méx.) no.22 Ciudad de México ene./abr. 2011

Teoría

Las teorías de los movimientos sociales y el enfoque multidimensional

Rafael de la Garza Talavera*

* Profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, campus Jalapa.

Resumen

A lo largo de casi todo el siglo XX, el concepto de movimientos sociales se ha ido transformando, actualizando sus premisas de acuerdo a las modificaciones en las formas de organización, de acción y de objetivos de los propios movimientos. El presente artículo tiene como intención realizar un recorrido, describiendo y analizando los cambios más importantes, con la intención de reflexionar acerca del estado actual del concepto y reconocer las nuevas tendencias en el estudio de los movimientos sociales.

Palabras clave: movimientos sociales, participación política, teoría social, México, organización social.

Abstract

Along almost the entire twentieth century, the concept of social movements has been changing accordingly with the new forms adopted in demands, organization and collective action. The present paper has the intention of realize a journey, describing and analyzing the most significant changes, with the purpose of discussing the actual state of the concept, identify emerging trends in the study of social movements.

Keywords: social movements, political participation, social theory, Mexico, social organization.

El presente ensayo tiene como objetivo, a través de la descripción y análisis general de las teorías de los movimientos sociales, contestar a la pregunta ¿cuáles son las dimensiones más importantes que hay que considerar para el estudio de los movimientos sociales (MS) contemporáneos?

Para responder clasificaré los diversos enfoques en cuatro grandes grupos: los enfoques clásicos, el de la movilización de recursos, el de los nuevos movimientos sociales y finalmente el de los enfoques actuales. Incluyo un repaso de las teorías de los MS en Latinoamérica, que parten de los años setenta y ochenta y que se propusieron investigar utilizando más frecuentemente los planteamientos de la escuela europea y posteriormente estudiándolos de acuerdo a su contribución a los procesos de transición a la democracia. Más aún, una vez concretada la transición, el estudio de los partidos políticos concentró buena parte de los esfuerzos de los investigadores en ciencias sociales pero los años noventa abrieron un nuevo círculo de protesta, que prevalece en la actualidad y modificó sustancialmente el contenido de las demandas y las acciones de los MS.

Para terminar abordaré primero las características básicas de los MS dentro de la perspectiva de la participación política en las sociedades contemporáneas. Junto con los partidos políticos y los grupos de interés, los MS configuran las formas en que los ciudadanos participan en la política de las sociedades democráticas. La meta consiste en identificar tendencias en lo relativo a su composición social, sus métodos de lucha y formas de organización, entre otras, tanto de los MS como de los partidos y los grupos de interés, para establecer las diferencias básicas que faciliten la comprensión de las relaciones entre dichas formas de participación política y delimitar el objeto de estudio.

La respuesta a la pregunta formulada arriba está compuesta por las dimensiones de análisis que, independientemente del enfoque que provengan, considero necesarias para aproximarse una explicación coherente y confiable de los MS. En este sentido, creo que un enfoque multidimensional es fundamental para comprender de mejor manera fenómenos tan complejos como los MS.

Las teorías de los movimientos sociales

El estudio de los movimientos sociales ha generado una variedad de enfoques que han tratado de comprender y explicar sus formas y sus razones, caracterizándolos como una patología social o, en el otro extremo, pensándolos como la forma consagrada de articular las relaciones políticas entre la sociedad y al Estado. Desde los planteamientos de los clásicos de la sociología, como Weber y Durkheim, hasta el entusiasmo con el que Wallerstein describe a los MS, decretando el fin de la era de los partidos políticos y el inicio de una nueva, con los movimientos a la cabeza.

A lo largo de casi un siglo, las teorías de los MS has acumulado propuestas de análisis y definiciones que, en un primer momento, podrían ser clasificadas en dos grandes grupos: el enfoque marxista y el funcionalista. Estos dos enfoques van a ser superados por los MS de los años sesenta, pues no logran explicarlos suficientemente.

Las carencias que mostraron ambos paradigmas teóricos hicieron evidente la necesidad de articularlos o propiciar otras teorías que explicaran la emergencia de estos movimientos de la sociedad no asimilables a las conductas de una multitud ni a propuestas de cambio revolucionario en el estilo de la clase obrera dentro del pensamiento marxista.1

Surgieron entonces nuevos enfoques que, a su vez, clasificaría en el enfoque de movilización de recursos y el de los nuevos movimientos sociales. Cada uno de ellos forma en realidad un conjunto de miradas que privilegian aspectos determinados de los MS, coincidiendo actualmente en la importancia de los aspectos culturales y simbólicos. A estas alturas, las dos corrientes comparten herramientas de análisis y surgen enfoques duales que incorporan lo mejor de los enfoques generales.

El enfoque de la movilización de recursos respondió a los nuevos problemas, enfatizando el análisis microestructural, la estructura de las oportunidades políticas, los repertorios de acción y los ciclos de protesta. Este enfoque deja abierta la posibilidad —que después será aprovechada por los enfoques que privilegian los aspectos simbólicos— de relacionar el cómo y el porqué de los MS.

Al respecto del cómo y el por qué, estas preguntas son equiparadas generalmente al énfasis que ponen las escuelas norteamericana y europea, respecto de los MS. Cada una ha construido a lo largo de los años un considerable acervo de datos, analizando y generando definiciones y métodos para el estudio de los movimientos. Resulta útil la comparación, pues el ¿cómo? se orienta hacia las formas de organización, el manejo de los recursos y la lógica interna, mientras que el ¿por qué? procura comprender las determinaciones históricas que le imprimen una marca indeleble a las identidades de los MS.

Por su parte, los enfoques contemporáneos procuran también mirar a los MS desde adentro, considerándolos no una patología sino, en el extremo, como el concepto central de la acción social. Entremedio está la idea de que los MS son un medio privilegiado del cambio social, ya que gracias a ellos se socializan valores que, poco a poco o de golpe, promueven nuevas prácticas sociales.

En este sentido, el enfoque constructivista viene a poner la cereza en el pastel del análisis de los MS al definir que la acción colectiva obedece principalmente a las transformaciones internas que experimenta el individuo frente a determinadas condiciones, profundizando entonces en el análisis cultural desde la perspectiva simbólica. Al respecto, Melucci plantea que los MS construyen significados para crear una movilización colectiva, un "desafío simbólico".

Pero antes es necesaria una descripción más rigurosa de las herramientas de análisis que se han incorporado a las teorías de los MS a lo largo tiempo, pues ya desde los enfoques clásicos hay tela de donde cortar.

Marxismo y funcionalismo

Si bien el enfoque marxista coloca en el centro de las teorías de los MS al movimiento obrero, con la misión de ser el agente del cambio social, carece de elementos para describir y analizar con precisión la génesis de un MS y su articulación interna. Además, la ortodoxia marxista siempre subordinó todo tipo de movilizaciones al movimiento obrero, despojándolas de cualquier potencial revolucionario, dando por sentado que el movimiento social por excelencia era el obrero que como consecuencia limitó el estudio de los MS a los obreros, sus organizaciones y movilizaciones. Posteriormente, con la contribución leninista en relación con el partido revolucionario y la subordinación de los MS a los fines del partido, queda el cuadro completo de la relación clásica entre partido y movimiento. Sin dejar de reconocer el carácter estratégico del movimiento obrero, el marxismo–leninismo siempre lo subordinó en los hechos a la vanguardia revolucionaria, pero esto no negó una racionalidad intrínseca al movimiento como tal, que incluso llega a prefigurar un mundo nuevo, alcanzable gracias a la acción colectiva y consciente.

Hay que señalar que Rosa Luxemburgo criticó al centralismo democrático por la separación tajante de la burocracia partidista con respecto a su base social, y comparándolo con el blanquismo, por compartir su fe en la subordinación ciega de toda la organización al centro, puso en evidencia el jacobinismo leninista. El movimiento obrero debe más bien atender a su tradición histórica de lucha, "En la historia de las sociedades basadas en el antagonismo de clase, el movimiento socialista es el primero que cuenta en todos sus estudios y en todo su camino con la organización y la acción directa y autónoma de masa."2

Para Luxemburgo, el movimiento obrero era la vanguardia y no necesitaba dirección externa sino definir su identidad y su estructura desde la acción. El triunfo de la revolución rusa pareció dar la razón a Lenin y su influencia se mantiene hasta hoy, incluso en círculos académicos. Los MS contemporáneos han puesto en evidencia las limitaciones del centralismo democrático para su comprensión; ahora puede resultar más útil la propuesta de definir a los MS subrayando su organización, pero sobre todo que la acción le da sentido a los MS.

El enfoque funcionalista, por su parte, se distingue del marxismo precisamente en términos de la racionalidad de los MS. Como antecedente de este enfoque están Max Weber y su tipología de la dominación, caracterizando al carisma como una relación afectiva y emocional con la acción; y Durkheim que distingue a los MS como estados de "gran densidad moral" impulsados por el entusiasmo colectivo.

Poco después Le Bon, Tarde y Freud, cada uno desde su perspectiva, contribuyen decisivamente para considerar a los MS como una patología social. Para los primeros, la sugestión colectiva —por medio de la cual los individuos se funden en la masa, perdiendo su individualidad— es provocada por las acciones de una minoría de agitadores que explican claramente las reacciones de una multitud ante el discurso del líder. Freud abundó en el razonamiento anterior con los conceptos del inconsciente colectivo y el super–yo como fuerzas centrales en el comportamiento del individuo. Erich Fromm lo incorporó a su análisis de sicología de masas en su obra Miedo a la libertad, para explicar la subida al poder de Hitler en Alemania, básicamente con la idea de que el contagio y la sugestión en combinación con una serie de condiciones sociales determinadas hicieron posible que el nacional–socialismo llegara al poder vía elecciones.

En la misma línea reductiva se puede situar igualmente la obra de Ortega y Gasset, quien en el momento en el que se afirmaban los grandes aparatos totalitarios, habla de la irrupción histórica de las masas privadas de identidad, incapaces de responsabilidad colectiva y disponibles a la manipulación por parte de los jefes.3

Este argumento se modificará con Parsons, quien suscribió la idea de que los MS responden a desequilibrios del sistema, en especial en lo relativo a los procesos de integración social.

Con Merton y su distinción entre comportamiento desviado y comportamiento inconforme rompe con la idea de MS como producto simplemente de las disfunciones del sistema. Las acciones desviadas se originan en las desventajas personales pero asumiendo la legitimidad del sistema y las inconformes promueven una legitimación alternativa. La atención del análisis se desplaza poco a poco hacia un estudio desde adentro de los MS, estableciendo diferencias entre las acciones colectivas y definiendo mejor el objeto de estudio.

Aun así, el prejuicio funcionalista sobrevive incluso en Smelser, a quien se atribuye haber profundizado en la construcción de herramientas de análisis, sobre todo definiendo a los MS de acuerdo a varias dimensiones, como la capacidad de reestructuración de la acción social; la creencia generalizada en fuerzas extraordinarias; el carácter no institucionalizado de las conductas y la necesidad de una serie articulada de determinantes para su activación. Dentro del enfoque funcionalista no fue sino hasta con Smelser que los MS alcanzaron el nivel de categoría de análisis, iniciando el proceso de su construcción teórica, a pesar de la presencia de que la "creencia generalizada" se caracteriza por la presencia de fuerzas superiores y hasta mágicas.

Dentro del enfoque funcionalista apareció también una propuesta que se acercó al enfoque marxista, específicamente en reconocerle a los MS su aportación al cambio social. Robert Park reconoció el carácter extrainstitucional de las acciones de los MS, pero al mismo tiempo como parte del funcionamiento normal de una sociedad y factor decisivo en el cambio social. Este enfoque, también llamado del comportamiento colectivo, alejándose del de la sicología de masas, reconoció primero la relación entre cambio social y MS y después su capacidad para ensayar nuevas formas de comportamiento social.

Empero, la perspectiva del enfoque privilegió en general la definición de un MS a partir del contexto en que surge, llegando a fructificar posteriormente en el enfoque de la movilización de recursos, particularmente con el de la estructura de oportunidad política de autores como Tarrow. No por ello hay que menospreciar los esfuerzos y las aportaciones como el de la creencia generalizada. Ya se verá cómo en nuestros días la identidad es entendida, hasta cierto punto, como el proceso de creación de símbolos cuyo significado es compartido por los miembros del movimiento.

Por último, ya en los años sesenta el enfoque de la privación relativa agrega la idea de que la frustración que produce el sentimiento de privación provoca descontento, que es lo que motiva a los individuos a participar en los MS. La frustración puede ser generada por diferentes razones como, por ejemplo, la incongruencia del estatus o la privación relativa que están en el origen de la acción. En todo caso, el estudio de los MS cobró nueva vida en los años sesenta y después con la caída del muro de Berlín. Los argumentos clásicos van a verse superados por los hechos y nuevas preguntas definieron las investigaciones posteriores: ¿Cómo están estructurados los MS? Y ¿Por qué se han modificado las demandas?

Los nuevos movimientos sociales y la movilización de recursos

Los MS de los años sesenta y setenta expusieron a la luz las limitaciones de los enfoques clásicos, pues rompían con el viejo plano político contenido en los ejes luchas de clases/la ideología política que caracterizaba a la arena política tradicional, respondiendo de este modo a nuevas necesidades y conformando nuevas formas de lucha; además, la base social tradicional no era la misma y sus valores no respondían a los ejes mencionados. La novedad es tal que los investigadores se preguntan si el fenómeno llegó para quedarse o es simplemente una moda pasajera.4

Este cuestionamiento de los límites de la política institucional, de la dicotomía convencional entre sociedad y Estado guarda estrecha relación con tres fenómenos: el aumento de ideologías participativas, la utilización creciente de formas no institucionales de participación política y la politización de temas tradicionalmente considerados como temas morales o económicos. Frente al impacto de las políticas públicas en su vida cotidiana, los ciudadanos deciden tomar acciones que muchas veces son consideradas como ilegales, en términos de los canales institucionales existentes.

La creciente complejidad de la sociedad y su creciente diversidad son un problema central cuando se considera el mantenimiento de la unidad social. Según Claus Offe, ésta puede ser alcanzada de dos maneras, que se definen en función de la esencia de la unidad, o sea, si la diversidad es de intereses o de valores. Debido al nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas, cada vez más son los valores los que se ponen en discusión, pues de alguna manera los intereses se ordenan de acuerdo a ellos.

De una manera más esquemática, los cambios en términos de base social, planteamientos, contenidos y valores experimentados por los MS son clasificados en viejo y nuevo paradigma, los cuales ilustran sus diferencias. El planteamiento consiste, grosso modo, en que los cambios en las sociedades europeas han generado nuevas necesidades en los individuos y que éstas surgieron como consecuencia del desarrollo económico de la posguerra. Es así como los nuevos valores giran alrededor de la autonomía del individuo frente al Estado y de la construcción de identidades colectivas que le den un nuevo sentido a la vida.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias cualitativas entre viejos y nuevos MS, los últimos guardan afinidades, por ejemplo, con el liberalismo al compartir la idea de una presencia mínima del Estado en la vida social, fortaleciendo los derechos y libertades civiles. Difieren en cuanto a que los nuevos MS van mas allá de las libertades económicas y se adentran en el terreno de la protección y preservación de los valores, identidades y formas de vida. Con los conservadores, los nuevos MS comparten la idea de lo importante que es la modernización aunque difieran en los objetivos: para los conservadores, la modernización está para preservar las condiciones mínimas de los valores tradicionales, mientras que para los nuevos MS tienen el sentido de romper precisamente con dichos valores. Por último, con los socialistas sin duda comparten la crítica en el sentido del impacto destructivo y caótico del capitalismo industrial y financiero, aunque difieren en el actor que encabezará las transformaciones. En suma, las críticas hacia el viejo paradigma se resumen en una redefinición del progreso, no ya con el Estado como fuerza principal, sino impulsado desde la sociedad.6

La base social de los nuevos MS ya no es el obrero sino una nueva clase media, soporte del tercer sector, que junto con sectores desmercantilizados (amas de casa, estudiantes, desempleados, pensionados) y miembros de la vieja clase media (campesinos, tenderos, artesanos, intelectuales) conforman a los nuevos MS que generan nuevos valores y formas de organización y de acción. Este factor resulta central para la distinción de paradigmas, pues fue precisamente el hecho de que los MS en los sesenta y setenta estuvieran compuestos por los grupos anteriores lo que aceleró el deterioro de los enfoques clásicos.

En realidad, la base social es una alianza entre diversos sectores de la sociedad, excluyendo a los que se encuadran en el conflicto de clases, y que como consecuencia no poseen valores específicos de una clase, pues éstos están determinados ya sea por un carácter universal o por uno particular.

La crítica del enfoque de los nuevos MS está centrada en la idea de que, en realidad, estamos frente a un fenómeno viejo que se mueve en una sociedad nueva. La idea del agravio como motor de los MS, así como la transgresión de los cauces consagrados parecen ser moneda corriente a lo largo de siglos. Desde otra perspectiva, se establece que las diferencias en los MS están dados por la capacidad de asumir la responsabilidad de la acción y que sólo gracias a ella se pueden modificar las condiciones de la vida social. Los rebeldes primitivos7 son primitivos precisamente porque no logran concebir la posibilidad de intervenir en su destino. Sólo hasta con el movimiento obrero, durante la segunda parte del siglo XIX se puede hablar de MS, aunque no por ello desaparecen automáticamente los bandidos sociales o el milenarismo, aun hasta nuestros días.

Un aspecto central de los nuevos MS es su crítica a la modernidad capitalista, aunque van más lejos al separarse también de la tradición socialista y sobre todo oponiéndose a todo tipo de opresión.

La novedad más grande de los NMSs reside en que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y al abogar por un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material…8

Salta a la vista en los MS el contenido ético de las demandas que abren el camino a los enfoques contemporáneos donde el contenido simbólico es el foco de atención. La contribución de las teorías de los nuevos MS radica, en mi opinión, en abrir el espacio de análisis y caracterizar a las sociedades posindustriales. Las dimensiones de análisis que utiliza, base social, demandas, formas de acción y valores, ofrecen un buen punto de partida para estudiar a los MS. Al contrastarlas con información empírica pueden resultar útiles aunque a veces rompa con las constantes tradicionales. Es el caso de los MS latinoamericanos que poseen una base social de campesinos e indígenas principalmente.

También habría que llamar la atención en la manera en que es concebido el Estado desde los nuevos MS, ya que si bien en las sociedades posindustriales puede ser un fenómeno característico no resulta lo mismo en Latinoamérica, donde las sociedades son más dependientes de estructuras estatales fuertes y centralizadas. No por ello, insisto, vamos a negarle al enfoque su aportación central, reconocer en los nuevos MS una crítica a la modernidad y el progreso.

El valor de la autonomía es central en la mayoría de los MS contemporáneos y se expresa en el respeto a las diferencias, las identidades, las formas de concebir el mundo. No me parece exagerado decir que aquí radica la novedad de los MS, pues aunque el milenarismo, a su manera, fuese la expresión del rechazo a una sociedad determinada, no concebía el cambio en términos de su propia acción sino de fuerzas extraordinarias, por lo que sólo había que esperar el nuevo día.

Para finalizar con los enfoques correspondientes a los nuevos MS, hay revisar las propuestas de Alain Touraine y Alberto Melucci para tener un panorama más completo.

El primero basa su argumentación en la idea de una sociedad como una colectividad que se auto–produce y regula su desarrollo sin depender de instancias superiores. En términos de individuo, éste sólo puede devenir sujeto al asumir la responsabilidad total del control de su vida cotidiana.

El individuo únicamente llega a ser sujeto, al separarse de sí mismo, oponiéndose a la lógica de la dominación social en nombre de una lógica de la libertad, lógica de la libre producción de uno mismo. Se trata de rechazar la imagen artificial de la vida social vista como máquina u organismo…9

El énfasis en la dimensión cultural emerge plenamente y toma carta de piedra filosofal, al grado de despojar al movimiento obrero de su parte revolucionaria para adjudicársela a los MS. La batalla está en el individuo y su capacidad para la subjetivación que destruye el yo "que se define por la correspondencia de la conducta personal y de los roles sociales y se construye por interacciones sociales y la acción de instancias de socialización."10 El sujeto entonces sólo existe como acción, como movimiento social y por tanto Touraine llega a formular su sociología de la acción, que es como se le conoce a su aportación al estudio de los MS.

La metodología de la sociología de la acción propone que el estudio de los MS se haga en colaboración con los participantes, a quienes se les presenta una serie de hipótesis para que las discutan, y en la medida en que éstas sean utilizadas por el movimiento para analizar su pasado, su presente y su futuro, contribuirán a la comprensión y explicación del fenómeno. Esta parte me parece excelente para ordenar las relaciones entre el investigador y los MS, cuando menos en el sentido de un ejercicio reflexivo, es decir, como nos ve el objeto de estudio. No se trata sólo de entrevistar o encuestar a los participantes sino exponer ante ellos las reflexiones generadas por el trabajo de investigación para comprobar su pertinencia.

La influencia de la sociología de la acción tuvo en eco importante en Latinoamérica y se relacionó con los procesos de transición a la democracia, al grado de privilegiar el estudio de los MS en función de su contribución a las transiciones. Se trasladó el punto de interés de la creación de identidades a la dinámica política, por lo que el balance general sobre los MS latinoamericanos estaba basado en la magnitud de su impacto en el sistema político, en este caso en la transición de un sistema autoritario a uno democrático.11

En el caso de Melucci, la crítica a los enfoques clásicos es el punto de partida para llegar a estudiar a los MS como "sistemas de acción que operan en un campo sistémico de posibilidades y límites… la acción social es construida gracias a una inversión organizativa"12 Dicha acción está definida en función de las orientaciones y las oportunidades en el marco de las constricciones del sistema. La atención se dirige consecuentemente a la dimensión estructural, a la capacidad de la diversidad para crear una identidad compartida y cómo ésta genera, de acuerdo a las relaciones internas de los MS, construcciones sociales que deben ser vistas como dimensión analítica y no simplemente como característica empírica.

Mi posición cuestiona el ingenuo supuesto de que la acción colectiva es un dato y una unidad. El entendimiento más difundido sobre los movimientos sociales los considera como actores empíricos unificados, dando por sentados sus valores, intenciones y fines; así la ideología de los líderes o los atributos que les pone el observador se convierten en la verdadera "realidad" del movimiento.13

Aquí aparece un elemento importante para comprender la creación de una nueva identidad y su desarrollo posterior, a saber, los diferentes tipos de comportamiento que la componen y definen mediante un complejo sistema de negociaciones y intercambios para tomar decisiones. Lejos de considerar a los MS con bases sociales homogéneas, el autor italiano reconoce la diversidad como aspecto central en la explicación del proceso de formación de identidades colectivas. Los MS deben ser explicados en función del surgimiento de un "nosotros" que comparte los fines de la acción, los medios y las relaciones con el ambiente.

En efecto, este "nosotros" supone la existencia de una solidaridad/identidad frente a la identificación precisa de un conflicto/adversario, pero además resulta fundamental que la acción colectiva rebase los canales institucionales. Este último factor abre el camino para definir una tipología compuesta por movimientos reivindicativos, políticos y antagónicos, producto de los diferentes niveles de conflicto. Los reivindicativos se concentran en la redistribución del recursos, en la integración mínima al sistema; los políticos giran alrededor de la transformación de los canales de participación y por una mayor ingerencia en la toma de decisiones; los antagónicos son el último nivel de conflictividad toda vez que aspiran al control de los medios de la producción, generando un sistema de valores alternativo. Aquí hay que destacar que los tipos se dan en forma combinada, sobre todo el antagónico, y la tarea consiste en distinguir cómo se ordenan al interior de un movimiento.

Con la finalidad de identificar el nivel real y potencial de los MS antagónicos, Melucci indica algunos criterios básicos:

a) La colocación de los actores respecto al modo de producción;

b) Los contenidos y las formas de acción;

c) La respuesta del adversario, y

d) La definición que hacen los actores de sí mismos.14

La acción como sistema multipolar debe el adjetivo a la diversidad interna del movimiento, pero visto como un proceso y no como un hecho. Pero al mismo tiempo estableciendo un nivel de conflicto suficientemente grande como para llevar la acción fuera de las vías legales. Esto no quiere decir que no las utilicen pero tenderán a producir acciones extralegales cuando lo consideren necesario.

Otro elemento ha destacar es la crítica al propio concepto de movimientos sociales al señalar su correspondencia con el viejo paradigma —aunque Melucci nunca lo menciona como tal—, es decir, asociándolo con conceptos como progreso o revolución.

Yo preferiría hablar de redes de movimiento o de áreas de movimiento, esto es, una red de grupos compartiendo una cultura de movimiento y una identidad colectiva… incluye no sólo las organizaciones formales sino también las redes de relaciones "informales'" que conectan individuos y grupos clave a un área más extensa de participantes y "usuarios" de servicios y bienes culturales producidos por el movimiento.15

Estas redes se caracterizan por permitir a los participantes mantener múltiples asociaciones, aunque sea de manera parcial y por periodos de corta duración, donde el desarrollo personal no está reñido con la solidaridad. En este sentido, los estados de latencia son los periodos en que se conforman las redes de movimiento, es cuando los MS construyen nuevos códigos culturales. A su vez, la visibilidad refuerza a las redes gracias al reclutamiento de nuevos integrantes, atraídos por la movilización. Muchas veces no podemos comprender a los MS, ya que sólo miramos la punta de iceberg, lo visible, ignorando la fase latente. Por tanto, el concepto de redes de movimiento permite ubicar con mayor fidelidad los orígenes de los MS, rastreando las redes formales e informales que impulsan la creación de una identidad colectiva.

Vistos primordialmente como "desafíos culturales", los MS pueden resultar muy efectivos para enfrentar al sistema, ya que su éxito no depende exclusivamente de la magnitud de su impacto político o revolucionario, sino sobre todo por el sólo hecho de desafiar a los símbolos dominantes al concebir

un nuevo espacio político intermediario, cuya función no es institucionalizar los movimientos, ni transformarlos en partidos, sino hacer que la sociedad oiga sus mensajes y traduzca sus reivindicaciones en la toma de decisiones políticas, mientras los movimientos mantienen su autonomía.16

La teoría de la movilización de recursos también aparece como crítica a los planteamientos funcionalistas clásicos por su incapacidad para explicar los MS de los años sesenta y setenta. En un intento por superar las definiciones basadas en los comportamientos desviados de la acción colectiva, se incorporan elementos de la teoría de la elección racional poniendo en el centro del análisis al individuo y su capacidad para calcular los costos y beneficios de su participación.17

Sin embargo, la propuesta no logra explicar la participación que no está interesada en el sistema de incentivos selectivos y no se beneficia directamente de los resultados de la movilización. Frente a este argumento el free rider pasa a un segundo plano, pues aunque se beneficie sin participar, por la naturaleza de los beneficios colectivos, el problema es lo contrario, por qué participa si no gana.

A partir de los años setenta y hasta nuestros días, investigadores norteamericanos y europeos conformaron tres grandes enfoques en la teoría de la movilización de recursos:

Cada vez más frecuentemente, los expertos en MS de diversos países, oficialmente representantes de tradiciones teóricas distintas, destacan, a la hora de analizar el surgimiento y desarrollo de los MS y revoluciones, tres grupos de factores a saber:

1. La estructura de oportunidades políticas y las constricciones que tienen que afrontar los MS.

2. Las formas de organización (tanto formales como informales) a disposición de los contestatarios.

3. Los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción.18

Cada uno de los enfoques recompone el esfuerzo interpretativo compartiendo la idea de que la acción colectiva puede ser racional, sin fronteras entre la acción institucional y no institucional y donde el éxito no necesariamente genera ganancias materiales sino simbólicas. Además, consideran la organización como un factor decisivo para la permanencia de los MS, ya que para la movilización de recursos sea eficiente hace falta una relativa centralización organizativa. El acento en una u otra característica es lo que marca las diferencias entre los enfoques.

Dentro del campo de análisis de las oportunidades políticas destaca Sidney Tarrow, quien articula una tipología de los diferentes enfoques de las estructuras de oportunidad de acuerdo a dos ejes, el enfoque la especificación, entendida ésta como el acento en la investigación, conforme al siguiente cuadro:19

Las investigaciones dedicadas al enfoque concreto se ocupan de describir y analizar cómo el medio institucional canaliza la acción colectiva o desde la especificación dinámica, cómo cambian las condiciones internas de los MS: "Las alteraciones en la posición que ocupa el grupo en el entramado social afectan asimismo las oportunidades que se le ofrecen para la acción colectiva".20 Sin embargo, a Tarrow le interesa más el enfoque estatalista, ya que ofrece la posibilidad de hacer estudios comparativos de acuerdo a un orden institucional determinado y su influencia en los MS.

El enfoque estatalista ofrece dos vertientes complementarias: la que va de la idea de que el Estado procura estructurar el conflicto político para su provecho, a la que considera más bien al Estado como el espacio privilegiado para la solución de conflictos políticos. Pero no es sino el estatalismo dinámico el que más llama la atención de Tarrow, pues considera que

Es el sistema político entero el que se ve sometido a cambios que modifican el medio en el que se mueven los actores sociales, al menos lo suficiente como para ejercer cierta influencia sobre el inicio, las formas y los resultados de la acción colectiva.21

El estatalismo dinámico pone el acento en las oportunidades políticas y su relación con los cambios en el Estado, más que sólo observar las regularidades del entramado institucional que posibilita la movilización colectiva. La influencia transnacional es el factor que está generando cambios importantes en la estructura estatal, por lo que es necesario, según Tarrow, descubrir qué tipos de oportunidades políticas surgen como consecuencia de los procesos de transformación del Estado de cara a la globalización.

Estrictamente hablando, las oportunidades políticas son señales que, sin ser necesariamente continuas, el sistema político produce, siendo percibidas por los agentes sociales como coyunturas, favorables o no, para el despliegue de los recursos necesarios para la creación de los MS.

Los procesos de oportunidad política permiten a los disconformes débiles, o, incluso desorganizados, aprovecharse de las oportunidades creadas por los demás para organizarse… Por el contrario, a medida que la banda de oportunidades se estrecha, incluso los grupos más poderosos se debilitan y los movimientos se ven forzados a alterar sus formas de actuación y sus estrategias.22

Para medir la potencialidad del esquema de las oportunidades propone cuatro indicadores: el acceso político pleno, las alineaciones inestables, los aliados influyentes y las elites divididas. El primero acepta que existe la tendencia a la acción colectiva en contextos en que se combinan factores de apertura y de cierre, mientras que el segundo observa con cuidado el impacto de la inestabilidad electoral —entendida como volatilidad del voto— y que puede producir nuevas coaliciones que motiven la creación de los MS. Las alianzas con grupos poderosos puede también influir en la percepción de las oportunidades; el último factor tiene que ver con los conflictos en el interior de las elites, lo que puede incluso dar pie a que una parte de ellas se proclame tribuno del pueblo. Este aspecto me recuerda a Marx y su análisis del ascenso del bonapartismo en la Francia del siglo XIX.

Por último, Tarrow reconoce que los MS pueden crear sus propias oportunidades para nacer y desarrollarse, beneficiándose en el proceso pero también ayudando a otros que por sí solos no podrían movilizarse para la obtención de beneficios. Como consecuencia de la acción de los MS se generan oportunidades para otros, e incluso para sus adversarios o las propias elites. En otras palabras, los resultados de la acción colectiva pueden ser inlcuso contraproducentes para el movimiento que los produjo.

Los movimientos surgen como resultado de la creación o expansión de oportunidades. Son un signo de la vulnerabilidad del Estado ante la acción colectiva y generan oportunidades para los demás. Este proceso desemboca en reacciones por parte del Estado que de una u otra forma generan una nueva estructura de oportunidad.23

Hay que agregar dos instrumentos de análisis como son los ciclos de protesta y los repertorios de acción. Para profundizar en el estudio de los primeros, se propone estudiar a los ciclos en sus relaciones internas, es decir, en cómo influyen unos movimientos en otros, al iniciar o dinamizar una coyuntura específica. Aparecen preguntas como ¿El movimiento inició el ciclo o fue "despertado"? Y de acuerdo con la respuesta, ¿Cuál es status del que goza el movimiento estudiado y cómo lo desarrolla a lo largo del ciclo? Las acciones en el inicio de un ciclo ponen en evidencia la vulnerabilidad del Estado y cuestionan los beneficios que otros grupos reciben a costa de los integrantes del movimiento.24 De este modo logra abrir espacios para incorporar otros movimientos y subir el tono de la protesta. Podría incluso pensar que la influencia ideológica en otros MS es verificable y mensurable en términos de valores y de estructura organizativa, aunque las influencias pueden ser mutuas pero siempre teniendo en cuenta quien inició o potenció el ciclo en cuestión.

Los que resulta más distintivo de estos periodos no es que sociedades enteras "alcen" en la misma dirección a la vez (rara vez lo hacen) o que determinados grupos de población actúen del mismo modo repentinamente, sino que el efecto expansivo de la acción colectiva de un pequeño grupo de "madrugadores" desencadena una variedad de productos de difusión, extensión, imitación y reacción entre grupos normalmente aquiescentes.25

Puede resultar muy útil para comprender el espacio externo a los MS y su interacción con los demás, como también con grupos de interés y partidos políticos.

Los repertorios de acción son, por su parte, las formas en que se llevan a cabo las movilizaciones y que son, en realidad, productos culturales que a lo largo del tiempo van evolucionando pero que están estrechamente relacionados con el contexto en el que se desarrollan. Estas tácticas de la acción colectiva son compartidas por los MS y siempre guardan la perspectiva del pasado, de la tradición histórica y de acuerdo a sus valores; la viejas tácticas pueden ser puestas en vigor para reivindicar un movimiento del pasado. No por esto pierden la visión del presente procurando innovar o, más bien, adaptándose a las condiciones políticas prevalecientes y a las herramientas tecnológicas en uso. Sin embargo, los cambios radicales en los repertorios son poco frecuentes y más bien se van acumulando experiencia de lucha que pueden ser utilizadas de acuerdo a la situación y al contexto.

La tecnología digital es, probablemente, un detonador en la creación de nuevas tácticas, pues ofrece posibilidades impensadas hace algunas décadas que hoy son parte central en los repertorios contemporáneos. Si se toma en cuenta desde una perspectiva más amplia, los transformaciones de los Estados contemporáneos y la existencia de entidades supranacionales con un enorme poder, tenemos entonces un panorama más claro para ubicar las nuevas formas de acción y de organización de los MS.

El enfoque organizacional o de estructuras de movilización tiene como objetivo central observar y describir la relación entre organización y acción, es decir, cómo está organizada la relación entre los integrantes del movimiento y cuáles son las formas de acción que utilizan.

Cuando hablo de estructuras de movilización me estoy refiriendo a las formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas, a los "repertorios tácticos" a formas organizativas de movimientos sociales concretos y a "repertorios modulares de los movimientos sociales".26

El enfoque propone una clasificación de las estructuras de movilización, separa primero a la organización formal de la informal y a los movimientos y a los no–movimientos. Esta separación es para analizar un fenómeno que muchas veces se compone de ambos tipos de organización, en la que, por ejemplo, redes de amigos o vecinos se unen a un movimiento. Los niveles de organización van a ordenar una enorme variedad de estructuras de movilización que dan cuenta así del enorme rango de posibilidades. El cuadro que a continuación se presenta, ofrece un resumen de la clasificación:

A partir de la clasificación se analizan los niveles de centralización, formalización y dedicación, así como su articulación interna. La clasificación permite ir más allá de la consideración genérica de que los MS tiende a estructuras horizontales y de que un mayor nivel de organización produce mayor centralización. Pero sobre todo la propuesta está interesada en comparar las diferentes estructuras para estudiar las relaciones entre ellas. En todo caso resulta útil para comprender la composición de los MS y las formas de organización y de acción que conviven en su interior.

De manera similar a los repertorios de acción, los MS deben elegir entre diversas opciones de organización y ello tiene un fuerte impacto en la intensidad de la acción y de las formas que adopte.

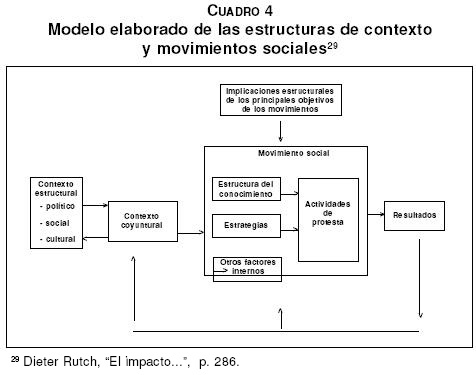

Desde otra perspectiva, la forma en que se conforman los MS tiene que ver con tres tipos estructurales básicos de movimiento: el modelo de bases, el modelo de grupo de interés y el modelo de partidos políticos.28 Cada una de estos tipos influye en la forma en que se organizan internamente los MS, por lo que al definir la estructura dominante se puede distinguir su carácter y sus probables formas de acción tanto como la configuración de las estructuras de los MS. El modelo de bases se caracteriza por la dependencia del movimiento al grado de compromiso, estructurado de manera descentralizada y orientado a la protesta radical, mientras que el de los grupos de interés se define por su orientación hacia los espacios de toma de decisiones institucionales y por la formalidad de su organización. Por último, el modelo de partidos políticos funciona a partir de los procesos electorales por lo que depende de una organización centralizada. La propuesta se resume en el siguiente cuadro:

De acuerdo al cuadro anterior, los modelos en referencia estarían situados en la estructura del movimiento y contribuyen a definir las actividades de protesta. En realidad, el cuadro ubica claramente el espacio en el que están inmersos los MS y sus relaciones con el contexto; la influencia mutua que ejercen los MS y la coyuntura ilustra la dirección del cambio social, que pueden llegar a orientar los movimientos, incluso hasta en el contexto estructural. Empero, los MS están expuestos a las determinantes impuestas por la naturaleza de sus objetivos y que tienen que ver con las implicaciones estructurales de los objetivos.

En algunos casos, los objetivos perseguidos por el movimiento, ciertamente pueden influir por sí mismos sobre la estructura. Es difícil imaginar que puedan existir movimientos que luchen por la descentralización política y tengan una estructura interna totalmente centralizada.30

Con respecto los procesos colectivos de interpretación, hay que señalar que viene a ser el último enfoque en llegar a la teoría de la movilización de recursos. La propuesta de estudiar los marcos estratégicos en los cuales se encuadra la acción colectiva tiene como objetivo comprender y explicar cómo en una cierta coyuntura se construye una interpretación, un marco de referencia que logra movilizar utilizando símbolos y valores culturales.

Este reciente interés por la cultura y la ideología de los MS es una consecuencia de los límites explicativos del enfoque de la oportunidad política. Dicho enfoque procuró localizar las condiciones ideales en las que se generaban los MS, pero una vez cumplido el objetivo surgió otra pregunta: ¿Por qué si existen las condiciones ideales no aparecen los MS? Las otrora famosas "condiciones estructurales", que no podían sino anunciar el advenimiento de un nuevo orden social, no son suficientes para explicar a los MS. Es necesario mirar hacia sus integrantes para comprender por qué conciben una coyuntura determinada como ideal para la movilización. Este proceso de creación de marcos interpretativos comparte con el constructivismo la misión de contribuir al análisis de

los marcos en los que se inscribe [la cultura], los roles, la retórica, y la dramaturgia. Se analizan los repertorios culturales y, en general, toda herramienta que incremente nuestra capacidad de análisis en aspectos como el papel desempeñado por la cultura, la ideología y las estructuras que adoptan los movimientos sociales.31

Para ordenar la relación entre los MS y la creación de los marcos interpretativos, Zald propone seis "tópicos" que influyen y que permiten abordar el estudio de la cultura de los MS.

1. La construcción cultural de repertorios de argumentos y los marcos en los que se encuadran.

2. Las contradicciones culturales y los sucesos históricos.

3. Los procesos de creación de marcos como una actividad estratégica.

4. Los procesos competitivos.

5. Los medios de comunicación.32

Estos tópicos contribuyen de esclarecer la dinámica de la creación de marcos interpretativos partiendo del argumento de que los MS recurren a un stock cultural generado por la sociedad en la que se desarrolla, del cual toman imágenes que les permita definir el conflicto con base en un deber ser olvidado o relegado. Además, el stock cultural ofrece un conjunto de formas de organización y de acción que son puestos a disposición de los MS, y que éstos valoran en la medida en que sean utilizados por movimientos afines o no. Ya había comentado que el rango del conjunto va desde las legales hasta las extra–legales, pacíficas o violentas. Con esto no se quiere decir que los MS recurren a los stocks culturales como si fueran al supermercado, sino que lo utilizan en función de su posición en la estructura social y de que sean compatibles con sus posibilidades, orientaciones y valores.33

Por otro lado, es frecuente el surgimiento de los MS en situaciones de rupturas culturales o sucesos históricos que hacen visible un conflicto soterrado pero añejo y central en una sociedad determinada.

Se dan contradicciones culturales que conducen a la movilización cuando dos o más temas, culturalmente definidos y potencialmente contradictorios, entran en un proceso de contradicción activa por el desarrollo de los acontecimientos o porque los movimientos perciben una ostensible discrepancia entre las justificaciones ideológicas en vigor y las conductas reales.34

La creación de marcos interpretativos estratégicos corre a cargo tanto de los MS como de sus adversarios, y cada uno a su vez será producto tanto de los líderes y participantes más destacados como de los activistas y los simpatizantes. Una ruptura cultural abre la oportunidad para que se creen marcos que pueden incluso influir en otros MS, los marcos maestros, que de manera similar a los iniciadores de un ciclo de protestas, determinan muchas veces la dinámica interna de otros MS.

Ahora bien, el proceso anterior tiene lugar en un plano competitivo en el que los diversos grupos que conforman a los MS luchan entre sí para imponer su interpretación de la coyuntura y hacia fuera enfrentándose a los marcos de las autoridades y otros actores. De éste, la construcción de marcos se da en varios planos, no sólo en el frente interno sino también el externo.

Por último, los medios de comunicación y la forma en que son utilizados por los MS dice mucho sobre sus valores e ideología. A pesar de que los medios no son neutrales, los movimientos están obligados a utilizarlos, pues de otro modo la difusión de su marco interpretativo no trascenderá el espacio natural de los MS, lo que los condena casi inevitablemente a la desaparición. La estrategia de comunicación de los MS los define frente a la sociedad y puede llegar a ser determinante para sobrevivir o incluso para construir una alianza mayor. La incorporación de nuevas tecnologías de la información (TlC's) por parte de los MS ha llamado la atención sobre esta dimensión en la creación de nuevos marcos interpretativos.

Como ya había mencionado antes, el enfoque de la creación de marcos interpretativos desemboca en el enfoque constructivista, que es considerado la culminación del acercamiento entre las dos escuelas centrales de la teoría de los MS, la de los nuevos MS y la movilización de recursos.

El resultado de esta inquietud se traducirá, en parte en la producción creciente de investigaciones y en la formulación de diferentes conceptos… cuestiones que apuntan a lo que ya se considera el germen de un nuevo enfoque teórico de los MS, aunque aún necesitado de unificación y sistematización: el enfoque constructivista, centrado en el análisis de la construcción social de la protesta y cuya incipiente unidad derivaría del común acuerdo… en considerar que "la acción colectiva deriva de una transformación significativa en la conciencia colectiva de los actores implicados".35

El enfoque toca un problema de fondo que separó por muchos años a las dos grandes escuelas generales de producción de conocimiento de los MS, y que en mii opinión las sigue separando. Me refiero la oposición entre la idea de que el sistema influye en el individuo, o si es éste último el que determina al sistema. El constructivismo se pone del lado del individuo:

El constructivismo como tesis epistemológica está centrado en la acción significativa del sujeto sobre el mundo, a partir del supuesto fundamental de la ruptura con cualquier tipo de dualismo entre sujeto y objeto. Plantea que la realidad se conoce a través del sujeto, de sus percepciones, así como del sentido de la acción, es decir, que la realidad sólo es cognoscible por medio de la interpretación.36

Las consecuencias de lo anterior culminan así un proceso que inició poniendo el énfasis en las condiciones externas que determinaban la naturaleza y el carácter de los MS y que con el constructivismo arriba al puerto contrario, poniendo en el centro del análisis a cuestiones como la liberación cognitiva del individuo como primer paso para la conformación de interpretaciones colectivas.

El enfoque comparte varios rasgos como son la idea de que los marcos son construcciones históricas, a la historicidad como eje del análisis; las realidades sociales son objetivadas e interiorizadas por los individuos y las colectividades; no olvidar que la realidad social tiene una existencia propia y que no sólo consiste en las representaciones de los sujetos. El constructivismo es entonces "Una nueva forma de realismo, distinta del positivismo, puesto que no acepta el dato como única verdad, sino que lo pone en duda…"37

Aranda atribuye a la desconstrucción del conocimiento de los MS, que se compone de enfoques cuantitativos y cualitativos que no logran superar sus visiones parciales, el que la teoría se plantee ciertos temas y romper así la parcialidad. Las cuestiones centrales son: liberar a los MS de las misiones históricas y de estar enfocados exclusivamente hacia al cambio social, ignorando los movimientos conservadores y hasta fascistas. Además, si bien se coloca al individuo en el centro del análisis no puede concebírsele aislado e indiferente al medio que lo rodea, sobre todo en función de los cambios recientes conocidos también como globalización. Al final se tienen que considerar nuevas formas de análisis interno de los MS que incorporen incluso conceptos como redes de acción para profundizar en esa dirección.38

En suma, el enfoque constructivista abre un espacio de estudio muy rico, que sin olvidar las relaciones de los MS con el contexto que los rodea, orienta las investigaciones en nuestros días. La dimensión simbólica o cultural, aprovechando el desarrollo de la teorías de los MS, completa un largo camino de investigaciones y abre uno nuevo que tendrá una mirada más integral y objetiva del fenómeno que sigue rompiendo con la idea del homos economicus y tratando de explicar por qué hay algo más allá de la ganancia en la acción colectiva. Los bienes colectivos como eje de conflicto, el contenido moral de sus demandas, contribuyen a que la participación sea recompensada en términos predominantemente cualitativos, y a que el participante reivindique un espacio de acción compartido.

La duda de Samir Amín con respecto a la permanencia de los MS parece desaparecer treinta años después, ya que está claro que llegaron para quedarse, para representar una forma de participación política, que alternando con lo grupos de interés y los partidos políticos, ha modificado lo público y lo privado y popularizado actitudes y desafíos simbólicos incluso globales.

Las teorías de los MS en Latinoamérica

Al sur del río Bravo, los MS han sido relacionados con las reformas neoliberales, instrumentadas a partir de los años ochenta por parte de Estados otrora integrados desde el Estado de bienestar.39 El impacto de los cambios ha tenido una enorme influencia en todos los niveles de los movimientos, los ha creado, transformado e incluso internacionalizado. En términos de ciclos de protesta, el que vivimos, tiene como eje dinámico a la globalización, la paulatina debilidad de los Estados latinoamericanos frente a los organismos financieros internacionales le imprime una marca indeleble a la inmensa mayoría de MS.

Los MS anteriores a los ochenta, sobre todo en Sudamérica, están orientados hacia la recuperación de las garantías suprimidas por los gobiernos militares. Con el fin de las dictaduras, los gobiernos de transición se cobijan en la movilización popular pero la luna de miel dura poco, sólo hasta que ejecutan las reformas neoliberales. Ahí da inicio un ciclo que hoy sigue vigente y explica en parte por qué los MS latinoamericanos tiene al Estado como interlocutor, alternando con la sociedad de acuerdo a la coyuntura.

Este cambio en el contexto coyuntural se refleja también en las investigaciones de las ciencias sociales donde los énfasis conceptuales tienden a conformar el "nuevo paradigma" del análisis social con conceptos como ciudadanía, gobernabilidad y transición a la democracia.

Esta tendencia ha significado un notable y sorprendente desplazamiento de los anteriores ejes de interpretación social y política, proporcionados por las teorías del conflicto… La propuesta de esta tendencia es, en realidad, el montaje de un verdadero "juicio" a determinados sujetos y a sus respectivas posibilidades y roles de acción social en la periferia latinoamericana.40

Las consecuencias para avanzar en el estudio de los MS en Latinoamérica son la indiferencia o incluso su satanización, pues los esfuerzos de la sociedad y sus actores deben estar encaminados a fortalecer a la transición y no boicotearla a fuerza de demandar lo que el Estado neoliberal no puede dar. No sorprende que incluso en espacios académicos se siga considerando a los MS como patologías sociales, por no mencionar a los medios de comunicación en donde se refuerza la supuesta irracionalidad de las acciones colectivas con una acuciosa selección de imágenes. La transformación de los enfoques son ilustrados mejor por Zermeño cuando reconoce el efecto desintegrador de las reformas neoliberales en los actores tradicionales:

de la euforia por analizar el movimiento obrero derivamos hacia el estudio de las potencialidades revolucionarias de la masa marginal, y de ahí, nos interesamos en las manifestaciones defensivas que proliferaron durante las dictaduras y la crisis económica de los ochenta.41

En este contexto llega incluso a hablar de la sociología de la decadencia, que analiza la atomización de las sociedades, la desintegración de las identidades, de anomia. Así tenemos, por un lado, la visión optimista de la democracia política y, por el otro, el pesimismo de ver cómo se evaporan la identidades y el individuo se repliega a su privacidad aislada.

En su libro México: una democracia utópica, Sergio Zermeño ofrece una definición de MS que contiene tres características: un principio de identidad, una comunidad de intereses y objetivos; identificar a un adversario preciso; y finalmente, la relación entre el discurso y la acción del movimiento. "La interrrelación de estos tres elementos nos permitirá medir el grado de integración o el nivel de coherencia en que se desarrolla la acción de un movimiento determinado."42 Siguiendo a Touraine, define el nivel de integración de acuerdo a la plena identificación del adversario, por lo que el movimiento obrero se ubica en el extremo fuerte mientras que los movimientos que no tienen claramente localizado a su adversario están el extremo débil.

El libro comienza con la descripción del contexto en el que se dio el conflicto, el ambiente; luego analiza la acción del movimiento y su composición, analizando las ideología de cada uno de los grupos que conviven en su interior. Las últimas dos parte las dedica a comparar movimientos estudiantiles y a describir el carácter de las luchas. El trabajo es sin duda el único que estudia al movimento del 68 desde la perspectiva de los movimientos sociales y ofrece una explicación más profunda y que apunta a colocar a las percepciones de los grupos sociales en el centro del análisis.

Lo fundamental a explicar aquí, es por qué hacia junio de 1968 una parte de la sociedad mexicana se encontraba en condiciones favorables para responder en forma unificada a un acto de prepotencia del gobierno; un acto como tantos otros había habido y habrá, sin una respuesta semejante.43

Si bien la investigación coloca en el centro a los sujetos y su interpretación de la coyuntura carece del análisis de la dimensión cultural y simbólica que vaya mas allá de identificar los valores que componen las ideología de los distintos componentes del movimiento. Aun así representa un estudio seminal en el estudio de los MS en México, pues incorpora de manera creativa el enfoque de la sociología de la acción con lo que supera el enfoque marxista tradicional.

Otro esfuerzo importante para la comprensión de los MS en México es el trabajo de Silvia Bolos, quien ya en los años ochenta se propone contestar a preguntas que giran alrededor de los procesos de constitución de los actores sociales y su contribución al sistema político en alianza con los partidos políticos. Su objeto de estudio son los grupos sociales organizados que se sienten excluídos del sistema y que por medio de sus acciones, al margen de los canales institucionales, luchan por su inclusión, el movimiento urbano–popular.

Su propuesta para estudiar los MS se compone de los siguientes factores:

1. Las motivaciones para la acción, necesidades, creencias y valoraciones que llevan a la organización.

2. La identidad y la formación de redes sociales como parte del proceso de acción.

3. El proyecto.

4. Las rupturas.

5. Las formas de relación interna.44

Bolos coloca en primer lugar a las creencias e interpretaciones para estudiar a los MS, pero tambien incluye las relaciones internas, la competencia entre grupos a su interior. Coincide con Zermeño en el sentido de que la formación de una identidad grupal "hace referencia a una construcción imaginaria que conecta a las individualidades en algo que les permite decir: yo soy eso diferente a los demás."45 El problema central entonces es cómo se construye dicha identidad, cómo se construye el marco de interpretación para concibir una conyuntura específica como ideal para la movilización. Siguiendo a Melucci, Bolos pone el énfasis en las redes sociales —mediación entre lo familiar y lo global— para comprender la creación de identidades, las cuales serán fuertes o débiles de acuerdo al nivel de densidad de las redes. La autora termina recomendando que se incorporen los nuevos enfoques, sobre todo porque los MS latinoamericanos no se pueden reducir a los enfoques de la escuela europea, que son los preferidos en el subcontinente a la hora de estudiar a los MS. "No podemos encontrar en el ámbito empírico [latinoamericano] uno que cumpla con todos los requisitos que Touraine plantea, lo cual, por otra parte, sería un grave error metodológico porque se estaría tratando de adecuar la realidad a una teoría."46

Cabe mencionar que al igual que Zermeño, Bolos no pone mucha atención al aspecto simbólico y cultural pero amplía el espectro de análisis de los MS y reconoce la necesidad de generar conceptos surgidos de las condiciones particulares de Latinoamérica, y que respondan a la necesidad de explicación del fenómeno con herramientas propias.

Sólo hasta bien entrados los años noventa el estudio de los MS va a recuperar fuerza, rompiendo con ambos extremos, para formular conceptos e instrumentos de análisis partiendo de las condiciones particulares de los movimientos latinoamericanos. Las diferencias entre los MS de Latinoamérica y Europa o Estados Unidos obligan a desarrollar enfoques más adecuados y contribuir con las teorías de los MS. La configuración particular en América Latina tiene como parteaguas el surgimiento del movimiento zapatista en Chiapas, el cual abrió nuevos espacios de interpretación y provocó un renovado interés por un fenómeno que supuestamente había desaparecido.

Efectivamente, el pensamiento social latinoamericano de izquierda sufrió una fisura importante, pues los actores tradicionales —los obreros— no son los que componen a los MS contemporáneos y, por si esto fuera poco, hay que agregar su enorme desconfianza en los partidos políticos y en la toma del poder como estrategia central. En los extremos están, por un lado, los estudios tradicionales del movimiento obrero y, por el otro, la entronización de los MS como el nuevo sujeto transformador. Coincido con la idea de que para evitar los extremos hay que estudiar a los MS sintetizando los instrumentos existentes, sin caer en la idea de que los MS tiene una misión histórica y una base social uniforme. A partir de la generación de conocimiento empírico será posible constituir un enfoque producto de la realidad social del que surge.47

Los movimientos sociales de nuestro continente están transitando por nuevos caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos sociales de los países centrales. A la vez, comienzan a construir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal.48

Las bases ideológicas para enfrentar el reto difieren bastante de los valores enarbolados por los MS del primer mundo y provienen de la mezcla de tres grandes corrientes políticas: las comunidades eclesiales de base, la insurgencia indígena y el guevarismo. Asimismo, la base social se aleja de la nueva clase para constituirse con los sectores más golpeados por las reformas neoliberales: campesino e indígenas. Las demandas y modalidades de acción también revisten características propias y ofrecen tendencias comunes: territorialización de los movimientos, autonomía como respuesta al corporativismo tradicional, revalorización de la cultura y afirmación de la identidad que conduce a la capacidad para formar sus propios intelectuales, incluyendo el nuevo papel de las mujeres y la relación con la naturaleza. La acción se vuelve autoafirmativa, las tomas de las ciudades por indígenas, por ejemplo, revisten un fuerte contenido simbólico, lo que enriquece los repertorios de acción.

de todas las características mencionadas, las nuevas territorialidades son el rasgo diferenciador más importante de los movimientos sociales latinoamericanos… promoviendo un nuevo patrón de organización del espacio geográfico, donde surgen nuevas prácticas y relaciones sociales.49

Como se ve, la teoría latinoamericana de los MS comienza a distinguirlos utilizando un enfoque multidimensional para poder comprender y explicar un fenómeno complejo y en constante transformación. Hay que reconocer a los MS como agentes que coadyuvan a la profundización de la democracia, como un fenómeno consustancial a las sociedades modernas y que, además, abren espacios de participación indispensables en situaciones críticas. Si bien los MS no podrán ser cooptados por el Estado a la vieja usanza corporativa esto no quiere que decir que ya no son necesarios para la vida social.

Por todo lo anterior considero fundamental estudiar a los MS contemporáneos a partir de las siguientes dimensiones:

1. El contexto estructural y coyuntural, que incluye a los ciclos de protesta y los cambios económicos y políticos.

2. La composición interna, que describe las relaciones entre los grupos y la competencia por imponer un marco interpretativo hegemónico.

3. La estructura organizativa y las formas de acción, que muestre las relaciones entre grupos, partidos y movimientos y los repertorios de acción disponibles.

4. La creación y transformación de la identidad, la ideología y la simbología, o sea, la creación de una interpretación compartida que está sujeta a la influencia interna y externa.

5. La estrategia comunicativa, analiza las formas y los propósitos de comunicar hacia adentro y hacia afuera del movimiento.

En general, propongo estudiar a los MS desde varias perspectivas, enfatizando el conflicto a su interior, expresado en la competencia por imponer una visión general del conflicto, pues sólo desde ella se podrán comprender las formas de organización y acción. Si se parte de la idea de que la identidad se crea desde el individuo, desde su percepción particular de una coyuntura determinada, habrá que poner el énfasis en la construcción de la interpretación y su lucha contra otras interpretaciones. La dinámica interna de los movimientos resulta entonces de suma importancia para comprender las estructuras y las acciones. Estudiándolos cómo fábricas de interpretaciones de la realidad social —en términos de un conflicto determinado— los MS ofrecen una rica veta de estudio de un tema más amplio, el de la participación política de las sociedades contemporáneas.

1 Silvia Bolos, La constitución de los actores sociales y la política, México, PyV y U. Iberoamericana, 1999, p. 15. [ Links ]

2 Rosa Luxemburgo, "Problemas de organización de la socialdemocracia rusa", en Teoría marxista del partido político/2, México, PyP, 1984, p. 45. [ Links ]

3 Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, COLMEX, 2002, p. 27. [ Links ]

4 Samir Amín, "Las nuevas formas del movimiento social", en Estudios Sociológicos, México, COLMEX, volumen VII, núm. 21, 1989, pp. 224–228. [ Links ]

5 Claus Offe, Partidos políticos y los nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1988, p. 182. [ Links ]

6 Claus Offe, Partidos políticos…

7 E. Hobsbawn, Rebeldes primitivos. [ Links ]

8 Boaventura de Souza Santos, "Los nuevos movimientos sociales", en Osal, septiembre, 2001, p. 178. [ Links ]

9 Alain Touraine, Crítica de la modernidad, México, FCE, 2000, p. 231. [ Links ]

10 Alain Touraine, op. cit., p. 209.

11 Ana Rubio García, "Perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales", en Circunstancia, número 3, enero 2004. [ Links ]

12 Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, COLMEX, 2002. [ Links ]

13 Ibid., p. 42.

14 Ibid., p. 52.

15 Ibid., p. 73.

16 Ibid., p. 76.

17 M. Olson, The logic of collective action, 1965. [ Links ]

18 Dough McAdam et al. (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Itsmo, 1999, pp. 22–23. Las cursivas son mías. [ Links ]

19 Sidney Tarrow, "Estado y oportunidades: la estructuración políticas de los movimientos sociales", en D. McAdam et al. (eds), Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999, p. 72. [ Links ]

20 Tarrow Sidney, op. cit., pp. 73–74.

21 Ibid., p. 76.

22 Ibid., pp. 87–88.

23 Ibid., p. 99.

24 Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997, p. 266. [ Links ]

25 Sidney Tarrow, El poder en movimiento… p. 267.

26 John D. McCarthy, "Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades", en D. Mc Adam et al. (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999, p. 206. [ Links ]

27 Jonh D. McCarthy, "Adoptar, adaptar…", p. 211.

28 Dieter Rutch, "El impacto de los contextos nacionales sobre la estructura de los movimientos sociales: un estudio comparado transnacional y entre movimientos", en D. Mc Adam et al. (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999, p. 266. [ Links ]

29 Dieter Rutch, "El impacto…", p. 286.

30 Ibidem.

31 Mayer N. Zald, "Cultura, ideología y creación de marcos estratpegicos", en D. Mc Adam et al. (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999, p. 369. [ Links ]

32 Mayer N. Zald, "Cultura…", p. 370.

33 Ibid., 378.

34 Ibid., p. 379.

35 Ana Rubio García, "Perspectivas teóricas en el estudio de los movimientos sociales", en Circunstancia, número 3, enero, 2004, p. 38. [ Links ]

36 José Aranda Sánchez, "Constructivismo y análisis de los movimientos sociales", en Convergencia, núm. 21 UAEM, http:/148.215.4.208/rev21 [ Links ]

37 José Aranda Sánchez, "Constructivismo…", p. 3.

38 Ibid., p. 10.

39 Cfr. Susan Eckstein, Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos, México, Siglo XXI, 2001; [ Links ] Sergio Zermeño, La sociedad derrotada, México, Siglo XXI/ UNAM, 2001. [ Links ]

40 Rafael Guido y Otto Fernández, "El juicio al sujeto; un análisis de los movimientos sociales en América Latina", en Revista Mexicana de Sociología, año LI, número 4, octubre–diciembre, 1989, p. 45. [ Links ]

41 Sergio Zermeño, La sociedad derrotada, México, Siglo XXI/UNAM, 2001, p. 39. [ Links ]

42 Sergio Zermeño, México: una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68, México, Siglo XXI, 2003, p. 25. [ Links ]

43 Sergio Zermeño, México…, p. 24.

44 Silvia Bolos, op. cit., p. 228.

45 Ibid., p. 248.

46 Ibid., p. 276.

47 Rocío Guadarrama Olivera, "Paradigmas y realidades de los movimientos sociales", en Estudios sociológicos, mayo–agosto de 1997. [ Links ]

48 Raúl Zibechi, "Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos", en Osal, enero de 2003, p. 185. [ Links ]

49 Raúl Zibechi, "Los movimientos…", p. 187.