Clasificación JEL: D72, D82.

INTRODUCCIÓN

La economía política moderna, es decir el estudio de las decisiones racionales en el contexto de las instituciones políticas, ha tenido un crecimiento explosivo en los pasados 20 años, en particular gracias al auge de la teoría de juegos.1 A grandes rasgos, podemos distinguir dos vertientes en la bibliografía moderna en economía política, aun cuando existe un gran solapamiento entre ambas vertientes. Una vertiente que podríamos llamar macroeconomía política destaca el estudio de las instituciones políticas y en particular su relación con el desempeño económico de las naciones. Dos textos representativos de esta vertiente son los de Persson y Tabellini (2000) y Drazen (2000).2 Otra vertiente que podríamos llamar microeconomía política destaca en cambio el estudio de la conducta de los agentes políticos: votantes, partidos, medios de comunicación, políticos de carrera, burócratas, jueces, etc. La monografía, aún inédita, de Merlo (2005) ofrece una revisión de la investigación contemporánea en microeconomía política.3

En este artículo hago revista de la bibliografía en microeconomía política de la conducta del votante. A diferencia de los trabajos mencionados, hago hincapié en los problemas de información y coordinación de los votantes. La diferencia más importante entre la conducta del individuo como consumidor y como votante, desde mi punto de vista, es precisamente que en la situación de votante el individuo tiene mucho menos incentivos a informarse y por tanto carece generalmente del mismo nivel de conocimiento acerca de las opciones a mano cuando decide votar del que dispone cuando toma una decisión en el mercado. Esta no es exactamente una idea novedosa: la podemos encontrar en Schumpeter (1942), quien lamenta usando un lenguaje colorido la ignorancia y los argumentos infantiles del ciudadano común en cuanto se ocupa de política. Entre los filósofos políticos contemporáneos podemos encontrar la misma idea en Sartori (2003) y en particular en su oposición a la identificación inmediata de las opiniones de los votantes con sus preferencias (p. 111). El reconocimiento explícito de los problemas de información y de coordinación que enfrentan los votantes forzosamente complica el análisis económico de su conducta, como se verá líneas abajo. Sin embargo, ese reconocimiento explícito es necesario para que el análisis económico pueda efectivamente dar origen a predicciones y recomendaciones realistas. La importancia de los flujos de información no ha escapado nunca, por supuesto, a los políticos de ninguna latitud; los intentos frecuentes de los gobernantes latinoamericanos por controlar la prensa (y más recientemente, la televisión) son evidencia en este sentido.

El plan de este artículo es el siguiente. La sección I se ocupa del tema de la participación electoral. Destaco en esta sección el análisis del cálculo estratégico del votante respecto a la decisión de votar o no, así como las contribuciones recientes a la motivación ética de los votantes y a la movilización de los votantes por líderes y activistas políticos. La sección II analiza el voto estratégico, por ejemplo el problema de coordinación que enfrentan los votantes cuando existen tres o más candiditos para la Presidencia. La sección III se ocupa de la información de los votantes. El hincapié aquí es en la posibilidad de agregación de información en elecciones y en la bibliografía reciente acerca del efecto político de los medios de comunicación. Al final se presenta algunas conclusiones y las consecuencias de la bibliografía en política.

I. LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

1. El cálculo del votante

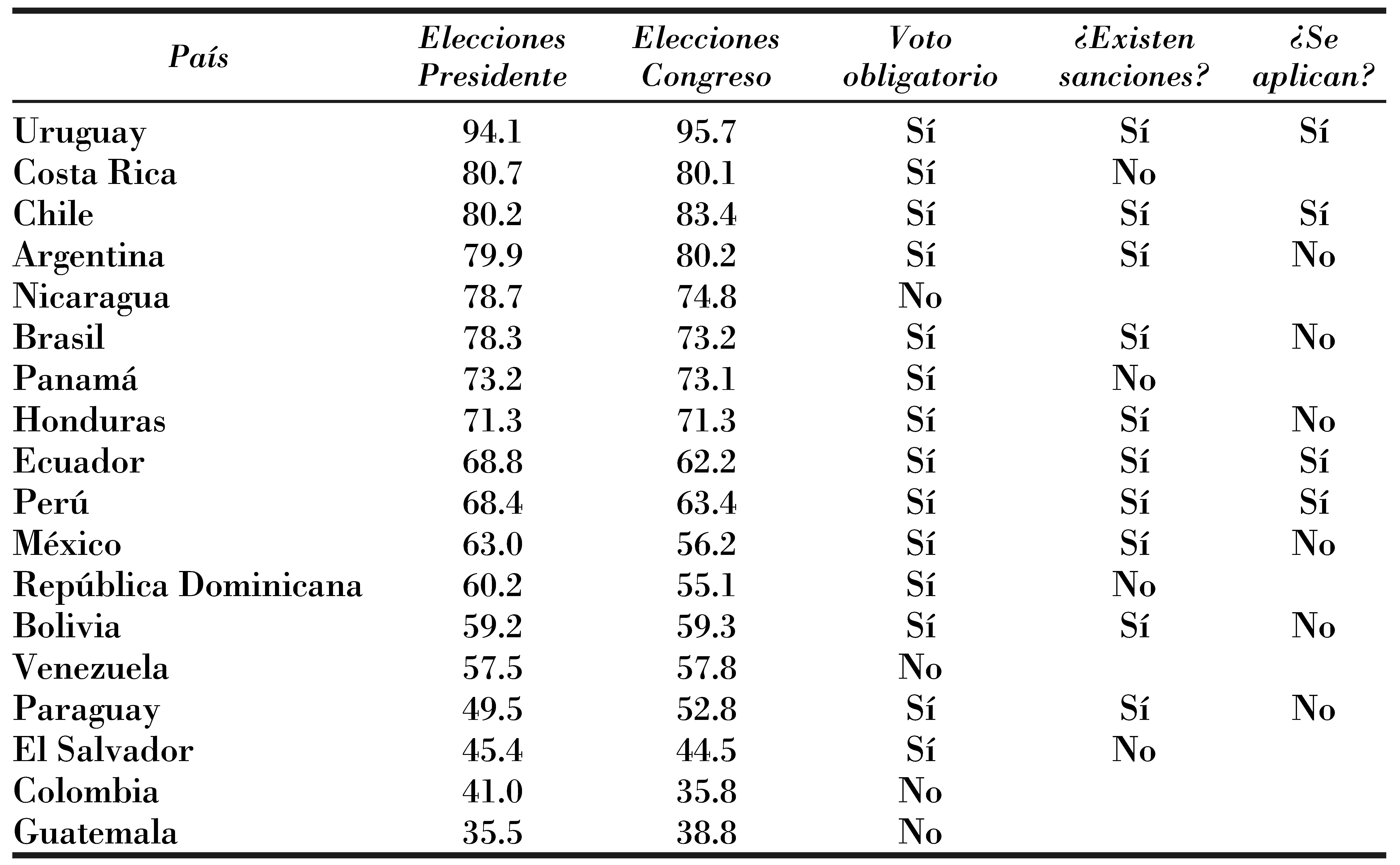

El cuadro 1 presenta datos de participación electoral en la América Latina. Como se observa, la participación masiva en las elecciones es frecuente aun en los países en los que el voto no es obligatorio o en los que el voto es no minalmente obligatorio pero no existen sanciones o éstas no se aplican en la práctica. Además, la participación electoral dista del 100% aun en los países donde se aplican sanciones a quienes no votan. La participación electoral no es “automática”, como se ha puesto de manifiesto en las elecciones parlamentarias de Venezuela en 2005, en las que la participación electoral ha sido de alrededor de 25%, contra un promedio de 57.8% en decenios pasados. La participación masiva en las elecciones es entonces un fenómeno interesante para el análisis.

FUENTE: Participación en elecciones: Fornos et al (2004). Voto obligatorio y sanciones: Gutemal y Venezuela: “Political Database of the Americas”, http://www.georgetown.edu/pdba (3 de enero de 2006). Otros países: Payne et al (2003). a Participación electoral se define como número total de votos (incluyendo los en blanco y los viciados) como porcentaje de la población en edad de votar (promedio para los años considerados).

CUADRO 1 Participación electoral en la América Latina, 1980-2000a

Consideremos, por simplificación, una elección en la que sólo hay dos contendientes,4 A y U, y en la que cada uno de los votantes iϵ{1, 2, ...,n} conoce a cuál de los dos candidatos prefiere. En estas circunstancias cada votante debe decidir votar por el candidato que prefiere o abstenerse.5 Desde los trabajos pioneros de Tullock (1967) y Riker y Ordeshook (1968), el problema de decisión del votante se suele representar mediante la siguiente ecuación:

En la ecuación (1) el término p representa la probabilidad de que un solo voto es decisivo (es decir, tiene un efecto en el resultado de la elección), el término B significa el beneficio para el votante de que gane su candidato preferido en vez del otro, el término D representa el beneficio directo para el votante de votar (debido, por ejemplo, a la motivación ética que se analiza más adelante) y el término C denota el costo de ir a votar (que podría ser negativo si, como en algunos países latinoamericanos, existen sanciones efectivas por no votar).

Como p es presumiblemente un número muy pequeño en elecciones a las que muchos votantes acuden a las urnas, autores precursores como Downs (1957), Tullock (1967) y Riker y Ordeshook (1968) conjeturaron que en elecciones con muchos votantes sólo aquellos para quienes C-D está cerca de 0 o es negativo deberían votar. De ahí la paradoja de la participación electoral: si votar es costoso y no tiene ningún beneficio directo, votar no puede ser una decisión óptima para muchos votantes al mismo tiempo, y sin embargo comúnmente muchísimos votantes acuden a las urnas incluso en las democracias en las que no existen sanciones a la abstención.

Dado que la probabilidad de que un voto sea decisivo depende de las decisiones simultáneas de todos los votantes, analizar la participación electoral de manera rigurosa requiere un modelo de conducta estratégica, es decir un modelo de teoría de juegos, en el que el conjunto de acciones disponibles a cada jugador o votante es {votar por el candidato favorito, abstenerse}. Ledyard (1981, 1984) esboza un primer modelo de este tipo; Palfrey y Rosenthal (1983, 1985) han extendido el análisis precursor de Ledyard en un par de artículos muy influyentes que es conveniente considerar en algún detalle. En el primero de los dos artículos, Palfrey y Rosenthal (1983) hacen los siguientes supuestos:

Supuesto 1. Cada votante conoce a qué candidato favorece cada uno de los otros votantes, de manera que es de conocimiento común cuál es la mayoría y cuál la minoría (en términos de apoyo a un candidato) en las elecciones.

Supuesto 2. El costo neto de votar, definido como c = (C -D)/B, es el mismo para todos los votantes, con cϵ(0, 1).

En esas circunstancias los autores mencionados demuestran que no existen equilibrios de Nash en estrategias puras,6 excepto en condiciones muy excepcionales, tales como que cada candidato tenga exactamente el mismo número de votantes favorables, que uno de los candidatos no tenga votantes favorables, o que el costo de votar sea suficientemente alto (c >1/2) para que exista un equilibrio en el que nadie vota. Por esta razón los autores estudian los equilibrios en estrategias mixtas. En particular, siendo M el número de votantes en la minoría y N el número de votantes en la mayoría, y suponiendo que los costos no son muy altos (c < 1/2) los autores de muestran que existe un equilibrio en el que M votantes de la mayoría votan, los restantes N -M votantes de la mayoría se abstienen y todos los votantes de la minoría votan con probabilidad q = (2c)1/(M - 1). Nótese que en este equilibrio la probabilidad de que los votantes de la minoría voten tiende a 1 si aumentamos arbitrariamente el tamaño de ambos grupos de votantes. Es decir que en elecciones con muchos votantes se puede esperar que la participación electoral sea aproximadamente dos veces el tamaño de la minoría. Obtienen así un resultado sorpresivo: es posible obtener participación electoral considerable en un modelo de teoría de juegos aun si votar es costoso y hay muchos votantes.

Mirando el problema otra vez, los supuestos 1 y 2 son increíblemente sólidos: requieren que cada votante conozca exactamente las preferencias y los costos de votar de cada uno de los otros votantes. Palfrey y Rosenthal (1985) reconsideran el problema con los siguientes supuestos.

Supuesto 3. Cada votante conoce a qué candidato favorece él mismo, y considera que uno de los otros votantes favorece al candidato j, j ϵ{A,U}, con probabilidad Pj > 0.

Supuesto 4. Cada votante conoce su propio costo de votar y considera que el costo neto de cada otro votante ci es extraído de una función de distribución continua Fj, que depende de a cuál candidato favorece el otro votante, con Fj(0)> 0 y Fj(1)<1.

Los supuestos 3 y 4 introducen incertidumbre acerca de a cuál candidato favorecen los otros votantes y cuáles son los costos de votar de los otros votantes. El supuesto 4 establece además que con cierta probabilidad cada votante tiene costos netos negativos de votar, de manera que siempre vota, y con cierta probabilidad sus costos de votar son mayores que 1, de manera que no vota nunca. Palfrey y Rosenthal (1985) analizan dos posibles juegos: uno con los supuestos 1 y 4 y otro con los supuestos 3 y 4. En cada uno de los dos casos demuestran que existe un equilibrio bayesiano.7 El equilibrio bayesiano puede describirse como un par

Una secuencia reciente de experimentos en el laboratorio por Levine y Palfrey (2005) con firma las predicciones del modelo de Palfrey y Rosenthal con los supuestos 1 y 4: i) (efecto tamaño), conforme aumenta el número de votantes en la mayoría y la minoría la participación electoral decae; ii) (efecto competitividad), la participación electoral es mayor si la mayoría y la minoría tienen un tamaño muy cercano; iii) (efecto minoría), los votantes en la minoría votan con más frecuencia que aquellos en la mayoría, y iv) (lo que podemos llamar efecto mayoría), la mayoría gana con mayor probabilidad que la minoría.

Levine y Palfrey emplean hasta 51 “votantes”, lo que es un número grande de participantes para lo que es común en experimentos de laboratorio, pero es un número muy pequeño comparado con el electorado en las elecciones registradas en el cuadro 1. ¿Cómo se comparan las predicciones i)-iv) con lo que nos dice la evidencia obtenida de elecciones con muchos votantes? En una revisión de la evidencia empírica, Blais (2000) encuentra cierto apoyo a favor de ii). Respecto a la predicción iii), desafortunadamente, no conozco algún tipo de estudio sistemático. La predicción iv) parece estar bien sustentada modelo de participación electoral que podamos imaginar. La predicción i), por lo contrario, parece poco sustentada en la evidencia fuera del laboratorio.

Podemos interpretar el éxito relativo de la predicción ii) fuera del laboratorio como evidencia en favor de una conducta estratégica en la determinación de la participación electoral, como sugiere Blais (2000). Sin embargo, es difícil atribuir este elemento estratégico exclusivamente a la conducta de los votantes: si consideramos el modelo de Palfrey y Rosenthal (1985) con números de votantes como los que ocurren en las elecciones a nivel nacional, podemos esperar que el término pB tenga un efecto muy pequeño en la participación electoral. Hay dos maneras, no excluyentes, de interpretar la aparente evidencia de cálculo estratégico en la determinación de la participación electoral: i) los votantes siguen reglas de conducta que se determinan no a nivel individual sino del grupo con el que se identifican los votantes, y ii) los líderes y activistas políticos influyen en los costos y beneficios que los votantes perciben por participar en las elecciones. Enseguida reseño artículos recientes que han seguido cada una de estas vías.

2. La motivación ética

Si se le pregunta a los votantes por qué votan, una respuesta frecuente es porque consideran que es su deber hacerlo (Blais, 2000). Feddersen y Sandroni (2001) ofrecen un interesante modelo que toma enserio esta respuesta. Como anteriormente, hay dos candidatos, A y U. A diferencia de los modelos anteriores, hay un continuo de votantes, es decir que la probabilidad de que un votante sea decisivo es cero. (Este no es un supuesto muy sólido, dado que en los modelos anteriores con muchos votantes el término pB importa poco en la determinación de la participación electoral.) La fracción de votantes que apoya a cada uno de los candidatos es aleatoria. En vez de existir un beneficio directo de votar, cada votante obtiene un beneficio

El costo Ci de votar para cada votante es extraído de una función de distribución continua y creciente F con soporte  tal que

tal que  .

.

El concepto de equilibrio empleado por Feddersen y Sandroni es el de regla ética. Una regla ética especifica la conducta de cada votante ético (votar o abstenerse) de manera que maximiza el bienestar agregado del grupo al que pertenece el votante (es decir, el grupo de votantes que apoya al mismo candidato). Los votantes no éticos, se sobreentiende, se abstienen siempre dado que no tienen ningún incentivo a votar. Nótese que las reglas éticas son utilitaristas en el sentido de que el bienestar del grupo se identifica con la suma de las utilidades.9 Feddersen y Sandroni demuestran que una regla ética puede describirse como un par

En el contexto de un ejemplo, Feddersen y Sandro ni obtienen predicciones idénticas a las predicciones i), ii) y iv) del modelo de Palfrey y Rosenthal. Recientemente, Coate y Conlin (2005) han estimado de manera estructural el modelo de Feddersen-Sandroni usando datos de un referéndum en Tejas. Los resultados son alentadores en el sentido de un buen ajuste empírico.

3. Movilización de votantes

Los líderes y activistas políticos pueden influir en la decisión de los votantes de acudir a las urnas por medio de diversos canales.

Pueden reducir el costo directo de votar, por ejemplo organizando el transporte de votantes a las urnas. Pueden crear un beneficio directo de votar con promesas cuya legalidad no siempre es clara, por ejemplo promesas de electrodomésticos en México en tiempos recientes, o lo que en el Perú se conocía tradicionalmente como la política de pisco y butifarras. Pueden crear un costo de no votar, por medio de sanciones sociales que funcionan mejor para inducir el voto cuando un partido político tiene una gran ascendencia en el grupo social al que pertenece el votante.

Shachar y Nalebuff (1999) ofrecen un modelo en el que la participación electoral es determinada por el esfuerzo de los líderes políticos de dos partidos en disputa, los que deciden su esfuerzo de manera estratégica. Los líderes no conocen con certeza qué fracción de los votantes apoya a cada partido. En el único equilibrio de Nash del modelo de Shachar y Nalebuff, los líderes de ambos partidos políticos hacen el mismo es fuerzo en llevar a los votantes a las urnas, y el esfuerzo de equilibrio depende positivamente de la importancia de la elección para los líderes y de la precisión en las creencias de los líderes acerca de la fracción de votantes que apoya a cada partido, y negativamente del costo del esfuerzo. Shachar y Nalebuff estiman de manera estructural el modelo con datos estado por estado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de 1948 a 1988. El ejercicio de estimación es muy admirable; comprende, entre otras cosas, estimar la probabilidad de que cada estado es decisivo en cada elección presidencial para poder determinar la importancia del estado para los líderes de los partidos políticos. La estimación estructural les permite concluir, a semejanza de los modelos reseñados anteriormente, que el esfuerzo de los líderes y por tanto la participación electoral es mayor si la elección se percibe como más reñida en términos de las preferencias de los votantes.

El modelo de Shachar y Nalebuff carece propiamente de microfundamentos. Aun cuando los autores señalan la importancia de la presión social en inducir a los votantes a las urnas, no hay lugar en el modelo para la red social a la que pertenecen los votantes ni una explicación a la existencia de líderes de opinión. Un intento en este sentido es aportado por Herrera y Martinelli (2005). En ese artículo proponemos un modelo de creación endógena de grupos sociales y líderes de opinión. Los partidarios de cada uno de los candidatos pueden decidir convertirse en activistas y persuadir a otros ciudadanos de votar por su candidato. En el único equilibrio de Nash en estrategias puras, el número de líderes que favorece a cada candidato depende del costo de ser activista y de la importancia de la elección.

A diferencia de los modelos reseñados líneas arriba, encontramos una relación no monotónica entre la participación electoral y el margen esperado en favor del ganador en las elecciones -conforme aumenta el número de activistas, aumenta la participación electoral pero el margen esperado en favor del ganador aumenta primero y luego disminuye-. El modelo de Herrera y Martinelli ofrece una visión muy estilizada pero (creemos) sugestiva del papel del activismo en la participación electoral.

II. EL VOTO ESTRATÉGICO

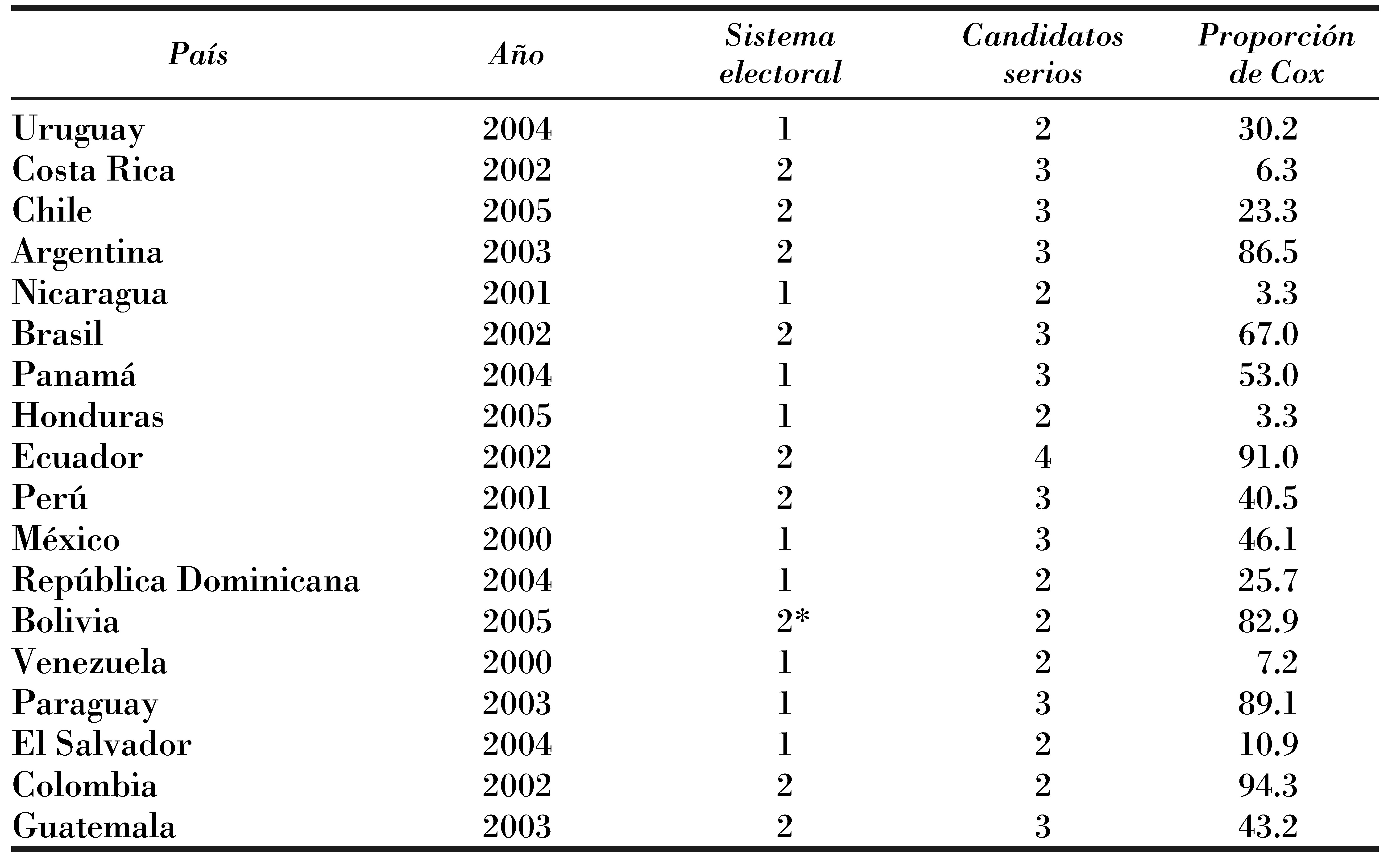

El cuadro 2 ilustra el sistema electoral presidencial (mayoría simple o alguna forma de segunda vuelta) así como el número de candidatos con posibilidades (definidos de manera un poco arbitraria como aquellos con más de 15% de los votos) en la última elección presidencial en los países latinoamericanos. Parece haber cierta tendencia a que haya dos candidatos con posibilidades con mayoría simple (eso ocurre en seis de nueve países) y dos o tres candidatos con posibilidades con alguna forma de segunda vuelta (eso ocurre en ocho de nueve países).

FUENTE: Political Database of the Americas, Georgetown University <http://www.georgetown.edu/pdba> (24 de enero de 2006).

aSistema electoral: 1 (pluralidad simple), 2 (segunda vuelta), 2* (segunda vuelta en el Congreso). Candidatos serios: número de candidatos que obtuvieron más de 15% del total de votos sin contarlos en blanco ni los viciados (en la primera ronda en caso de tratarse del sistema de segunda vuelta). Proporción de Cox: votos del tercero/votos del segundo candidato en caso de pluralidad simple, y votos del cuarto/votos del tercer candidato en caso de segunda vuelta (en porcentaje).

CUADRO 2 Sistema electoral presidencial y candidatos seriosa

La idea de que el sistema de mayoría simple favorece el bipartidismo fue enunciada por primera vez como una hipótesis general por Duverger (1957) y bautizada en consecuencia como ley de Duverger por Riker (1982). El sustento de esta hipotesis es que si hay más de dos candidatos en una elección, los votantes tenderán a votar sólo por aquellos dos que tienen más apoyo electoral, evitando “perder” su voto apoyando a un candidato con pocas probabilidades de ganar. Parafraseando a Duverger, los votantes de un tercer candidato tenderán a transferir su voto al que consideren el mal menor entre los primeros dos candidatos. Cox (1997) ha extendido esta idea a otros sistemas electorales; con el sistema de segunda vuelta, la misma idea nos dice que los votantes tenderán a votar a lo más por los tres candidatos con más apoyo electoral dado que los demás candidatos tendrán una menor probabilidad de llegar a la segunda vuelta.

Los primeros análisis rigurosos del voto estratégico desde el punto de vista de la teoría de juegos se deben a Palfrey (1989) y Myerson y Weber (1993). Fey (1997) presenta un modelo que combina elementos de ambos. En el modelo hay tres contendientes,11A, U y O. Hay un número finito de votantes y todos los votantes votan; se obvia el problema de la participación electoral. Hay tres grupos de votantes. El primer grupo consiste de votantes que prefieren a O y son indiferentes entre A y U. Cada votante pertenece a este grupo con probabilidad 0.4. El segundo grupo consiste de votantes que prefieren A a B y cualquiera de los dos a O. Cada votante pertenece a este grupo con probabilidad 0.3 + e, con e positivo. Finalmente, un tercer grupo consiste de votantes que prefieren B a A y cualquiera de los dos a O. Cada votante pertenece a este grupo con probabilidad 0.3 - e. Los votantes del segundo grupo reciben una utilidad de 1 si A gana las elecciones, de 0 si O gana las elecciones, y de v si U gana las elecciones, donde v está uniformemente distribuido en el intervalo (0, 1). Los votantes del tercer grupo reciben una utilidad de 1 si U gana las elecciones, de 0 si O gana las elecciones, y de w si A gana las elecciones, en que w está uniformemente distribuido en el intervalo (0, 1). El sistema electoral es el de mayoría simple, de modo que los votantes del segundo y tercer grupo enfrentan un problema de coordinación: si cada individuo vota por el candidato de su preferencia, el candidato O gana las elecciones aun cuando es (muy probablemente, con un número grande de votantes) un perdedor de Condorcet.12

Fey muestra que existen dos tipos de equilibrio bayesiano en su modelo.13 En un equilibrio duvergeriano todos los votantes del segundo y tercer grupo (en el límite, conforme aumenta el tamaño del electorado) votan por el mismo candidato, sea A o U, el que resulta ganador de las elecciones. En un equilibrio no duvergeriano, todos los votantes del tercer grupo votan por U y algunos votantes del segundo grupo (aquellos para quienes v ϵ (v*, 1) para algún v*ϵ(0, 1)) votan por U, en tanto que el resto de los votantes del segundo grupo lo hacen por A. Como resultado, A y U obtienen aproximadamente el mismo número de votos, y O gana las elecciones. Acto seguido, Fey demuestra que el equilibrio no duvergeriano es inestable en el sentido de que si los votantes del segundo y tercer grupo no predicen de manera correcta el valor exacto de v* que soporta el equilibrio no duvergeriano, entonces tenderán a votar por A (en el caso de una sobre estimación de v*) o por B (en el caso de una subestimación).

Como señala Myerson (1999), los conceptos de estabilidad que se han utilizado en la bibliografía para “eliminar” los equilibrios no duvergerianos no corresponden a algún concepto de equilibrio comúnmente aceptado en teoría de juegos y por tanto son dudosos. Myerson parece considerar la llamada ley de Duverger como un resultado más bien de los incentivos que los partidos políticos tienen para presentar o retirar su apoyo a sus candidatos que como un resultado del cálculo estratégico de los votantes.

Volviendo al cuadro 2, no está claro por qué querríamos insistir en obtener la ley de Duverger de un modelo de teoría de juegos. Consideremos el caso de México. Desde el gradual advenimiento de la democracia en los años noventa, el sistema político mexicano exhibe de manera estable tres partidos políticos, los cuales presentan candidatos con posibilidades a cada elección presidencial, aun cuando el sistema electoral es de mayoría simple. Los medios de comunicación, por supuesto, han entendido la posibilidad del voto estratégico y han llamado a los votantes a ejercer el “voto útil”. En la reciente elección presidencial, por ejemplo, es materia de análisis empírico hasta qué punto el candidato ganador se benefició del trasvase de votos del tercer candidato, y si este trasvase de votos puede haber explicado el resultado final de la elección. El tercer candidato, sin embargo, estuvo lejos de perder todos sus votantes. En correspondencia, México aparece en el cuadro 2 como una falla de la ley de Duverger.

Cox (1997) ha sugerido la siguiente prueba para determinar si existe voto estratégico en el caso de pluralidad simple. El número de votos del tercer sobre el segundo candidato debe estar cerca de 0 (indicando un equilibrio duvergeriano en el que los votantes abandonan al tercer candidato) o cerca de 1 (indicando un equilibrio no duvergeriano en el que los votantes no saben cuál candidato abandonar). En el caso de segunda vuelta, la proporción de interés es el número de votos del cuarto respecto al tercer candidato, dado que lo que está en juego es cuál puede llegar a la segunda vuelta. La última columna del cuadro 2 presenta la proporción de Cox. Al menos cinco de 18 elecciones escapan de ser clasificadas fácilmente como duvergerianas o no duvergerianas. Eso incluye tanto a México como al Perú, aun cuando en ambos casos existe al menos evidencia anecdótica de voto estratégico en la reciente elección presidencial.

Estamos lejos aún de tener un modelo satisfactorio del voto estratégico. En vista del ejemplo analizado en el párrafo anterior, tal vez debamos abandonar la dicotomía equilibrio duvergeriano versus equilibrio no duvergeriano. En vista del mismo ejemplo, un modelo satisfactorio tendrá que tomar en cuenta de manera explícita la información de la que disponen distintos votantes al momento de definir su intención de voto, posiblemente mediante los medios de comunicación y de los activistas de los partidos. Por lo mismo, un modelo satisfactorio tendría que ser explícitamente dinámico para poder dar cuenta de los movimientos de la opinión pública antes de la realización de la elección misma.

Rietz (2005) revisa los experimentos que se han efectuado en el laboratorio explorando si los votantes son capaces de coordinar o no su voto para evitar la victoria de un perdedor de Condorcet en elecciones con mayoría simple. La evidencia experimental apunta a que los participantes en el laboratorio son capaces de coordinar su voto si existe alguna señal que puedan usar en este sentido, como por ejemplo la observación de “contribuciones de campaña” de otros votantes.

III. LA INFORMACIÓN DEL VOTANTE

1. Agregación de información

Un argumento muy antiguo en favor del uso de elecciones para tomar decisiones colectivas es que la sociedad está colectivamente mejor informada de lo que está cualquier individuo respecto a los méritos de las opciones en las que hay que decidir. Este argumento se encuentra ya en Aristóteles (Política, libro III); una primera formulación matemática de esta idea es el teorema del jurado demostrado por Condorcet en el siglo XVIII. En el contexto de una elección binaria en la que cada individuo tiene una probabilidad mayor de 1/2 de tener la opinión correcta acerca de cuál de las opciones es la mejor para la sociedad, Condorcet probó que i) la probabilidad de elegir la mejor opción es mayor en elecciones por mayoría que si un solo individuo decide por todos, y ii) la probabilidad de elegir la opción correcta tiende a 1 conforme aumenta el tamaño del electorado.

El contexto que tenía en mente Condorcet es que los votantes tienen en el fondo las mismas preferencias, de modo que toda diferencia de opinión es debida a que tienen información imperfecta acerca de las opciones. Pero la idea de la agregación de información tiene una aplicación más general; podemos emplearla en otros contextos en los que los votantes tienen intereses comunes respecto a algunas características de las opciones y están imperfectamente informados acerca de esas características. Por ejemplo, la elección puede enfrentar a un Presidente en funciones que busca la reelección y que es ya conocido por los votantes con un candidato desconocido por los votantes y a quien una mayoría estaría dispuesta a apoyar si es menos corrupto o menos incompetente que el Presidente en funciones.

Austen-Smith y Banks (1996) presentan una primera discusión del teorema de Condorcet desde el punto de vista de la teoría de juegos. Feddersen y Pesendorfer (1996, 1997) ofrecen un tratamiento moderno del problema de la agregación de información en el contexto de elecciones con muchos votantes que conviene analizar en detalle. En el más antiguo de los dos artículos, aunque fue publicado con posterioridad, Feddersen y Pesendorfer (1997) consideran una elección con dos candidatos, A y U. Hay un número finito de votantes, votar no es costoso y no hay abstenciones. La utilidad que cada votante percibe de elegir A en vez de U depende de un parámetro idiosincrásico de preferencias x y de una variable de estado s, en que tanto el parámetro x de cada votante como la variable de estados que afecta a todos los votantes son determinados de manera aleatoria. Cada votante conoce la realización de su propio parámetro de preferencias pero ignora la de cada uno de los de más y la realización de la variable de estado. Por ejemplo, la utilidad de elegir A en vez de U puede ser v(s, x) = -1 + 2x + 2s, con x y s distribuidos uniformemente en el intervalo (0, 1). Cada votan te recibe además una señal σ ϵ{1, 2} que es informativa acerca de la realización de la variable de estado. En particular, al ser p(σ|s) la probabilidad de recibir la señal σ en el estado s, la proporción de verosimilitudes p(2|s)/p(1|s) es estrictamente creciente en s, de manera que obtener la señal 2 en vez de la señal 1 favorece la opción A.

Como es común en la bibliografía a partir de Palfrey y Rosenthal (1985), el concepto de equilibrio que adoptan Feddersen y Pesendorfer (1997) es el de equilibrio bayesiano simétrico con eliminación de estrategias débilmente dominadas. Feddersen y Pesendorfer demuestran que toda secuencia de equilibrios obtenida aumentando de manera arbitraria el tamaño del electorado satisface la equivalencia informativa completa: la opción que la mayoría de los votantes preferiría si conociera el estado gana las elecciones con probabilidad cercana a 1. Nótese que este resultado es similar al teorema de Condorcet.

El equilibrio bayesiano en el modelo de Feddersen y Pesendorfer (1997) es una construcción delicada. Los votantes cuyo parámetro x está cerca de 0 ignoran la señal que reciben y votan por U, en tanto que los votantes cuyo parámetro x, está cerca de 1 ignoran la señal que reciben y votan por A. Conforme aumenta el tamaño del electorado la fracción de los votantes que toma en cuenta la señal que recibe a la hora de votar (es decir, la fracción de votantes que vota informativamente) tiende a 0… y sin embargo estos votantes casi siempre deciden la elección. Si hay cierta incertidumbre agregada respecto a las preferencias de los votantes (es decir, si los votantes no conocen con certeza la distribución de x), la equivalencia informativa completa no se obtiene. La impresión que deja ese importante artículo es que hace falta trabajar más en el caso de incertidumbre agregada. Una conclusión tentativa es que para agregar exitosamente la información acerca de los intereses comunes de los votantes hace falta que los votantes conozcan en qué medida las opiniones de los votantes reflejan intereses privados y en qué medida intereses comunes.

En el siguiente artículo, Feddersen y Pesendorfer (1996) exploran algunas de las consecuencias de la agregación de información para la conducta de los votantes. Como en el artículo anterior, hay dos partidos u opciones en la elección, A y U. Hay un número finito de votantes; votar no es costoso pero, y esta es la diferencia decisiva con el artículo anterior, los votantes pueden abstenerse. Los supuestos de las preferencias de los votantes son más simples. En particular, hay tres tipos de votantes: partidarios de A, partidarios de U e independientes, y una variable de estado sϵ{0, 1}. Los votantes partidarios siempre votan por el partido de su preferencia. Los independientes preferirán votar por A en el estado 0 y por U en el estado 1. En un principio, los votantes independientes no conocen la realización de la variable de estado pero creen que el estado es 0 con probabilidad a. El tamaño y composición del electorado son también aleatorios, aunque la aleatoriedad es poco importante porque con un electorado numeroso todos los votantes conocen de manera aproximada el tamaño y composición del electorado. Cada votante recibe una señal idiosincrásica que puede ser o perfectamente informativa (en cuyo caso el votante aprende el valor de la variable de estado) o no informativa. Feddersen y Pesendorfer demuestran que este modelo como el anterior satisface la equivalencia informativa completa.

Lo interesante del modelo de Feddersen y Pesendorfer (1996) es que permite hacer predicciones acerca de la abstención -o del voto en blanco- aun cuando votar no es costoso. En particular, en el equilibrio bayesiano del modelo se abstienen (algunos de) los votantes independientes que no reciben una señal informativa. La razón de esta abstención es la maldición del votante decisivo: un votante que está menos informado que el electorado en su conjunto prefiere abstenerse antes que resultar decisivo y probablemente equivocarse. Esta predicción es además congruente con la observación empírica de que la escolaridad es uno de los mejores predictores de la participación electoral en los Estados Unidos y Europa (Blais, 2000).

Recientemente Battaglini, Morton y Palfrey (2005) han realizado una serie de experimentos en el laboratorio en un entorno similar al del modelo de Feddersen y Pesendorfer (1996). De manera congruente con el modelo, en los experimentos los votantes independientes no informados se abstienen con cierta probabilidad y con cierta probabilidad votan por el candidato que tiene menos partidarios para compensar el sesgo que los votantes partidarios introducen en favor de este candidato. Este tipo de conducta requiere un conocimiento preciso por parte de los votantes independientes acerca de la importancia de los intereses privados, representados en este modelo por los votantes partidarios.

Es interesante (o tal vez preocupante) que la evidencia de la América Latina no parece confirmar que la escolaridad sea un buen predictor de la participación. Fornos et al (2004), por ejemplo, encuentran un efecto no significativo de la alfabetización en la participación electoral en la América Latina. Desafortunadamente, los trabajos empíricos acerca de la participación electoral suelen no distinguir entre el voto por alguno de los candidatos y el voto en blanco, lo que limita su interés desde el punto de vista de una teoría informacional de la abstención.

2. Ignorancia racional

¿De dónde proviene la información de los votantes? Downs (1957) introduce en economía política la hipótesis de la ignorancia racional: como la probabilidad de que un votante sea decisivo en una elección con muchos votantes es muy pequeña, y como adquirir información o incluso entender información gratuita es costoso, los votantes preferirán permanecer desinformados en materia política, salvo que adquieran esa información por razones diferentes de las elecciones, por ejemplo en el curso de sus actividades profesionales. Nótese la similaridad de este razonamiento con la llamada paradoja de la participación electoral.

En dos artículos recientes (Martinelli, 2005a y b) he presentadomo de los de ignorancia racional desde el punto de vista de la teoría de juegos. Me limito aquí a reseñar el segundo de estos artículos. En el modelo propuesto, los votantes tienen intereses comunes pero desconocen cuál de dos opciones en la elección es la mejor para todos los votantes. Los votantes tienen costos heterogéneos de adquirir información. En el equilibrio bayesiano simétrico sólo los votantes con costos muy pequeños adquirirán información si el electorado es muy grande. Sin embargo, si el soporte de la distribución de costos de adquirir información no está acotado por encima de 0, y si cualquier asimetría en las creencias previas de los votantes en favor de alguno de los candidatos es moderada, entonces existe un equilibrio en el que una pequeña fracción de votantes adquiere información. Más aún, aunque esta fracción tiende a 0 conforme aumenta el tamaño del electorado, la probabilidad de que los votantes informados sean decisivos no tiende a 0. Es decir que puede haber agregación de información parcialmente exitosa en elecciones con muchos votantes aun si la información es costosa. Lo que es decisivo es que en equilibrio los votantes informados son probablemente importantes. Aunque el modelo hace varios supuestos muy sólidos, en particular el supuesto de preferencias comunes y (como el resto de la bibliografía) la restricción a estrategias simétricas, dos conclusiones del modelo son a primera vista muy sólidas: i) sólo una fracción pequeña del electorado tiene interés en adquirir información costosa, y ii) los votantes informados tienen un efecto desproporcionado en el resultado de la elección. De modo que un resultado como el teorema de Condorcet no está forzosamente reñido con la posibilidad de ignorancia racional.

3. Los medios de comunicación

Durante los años 1992-2000 el Perú vivió en un régimen político peculiar. Aun cuando había elecciones presidenciales y parlamentarias, partidos de oposición, jueces en apariencia independientes y prensa presuntamente libre, en realidad el régimen del presidente Alberto Fujimori gozaba de un formidable grado de control sobre el Congreso, los jueces y la prensa, gracias a una bien financiada red de sobornos orquestada por el jefe del aparato de seguridad del Estado, Vladimiro Montesinos. Afortunadamente para las ciencias sociales, Montesinos acostumbraba grabar sus transacciones y pedir la firma de recibos por parte de sus sobornados. De esta manera, tenemos un registro minucioso aunque es posible que incompleto de los pagos efectuados por el régimen. El cuadro 3 resume el análisis de este registro por McMillan y Zoido (2004). Nótese que el periodo1999-2000 corresponde a la campaña para la reelección del presidente Fujimori. Podemos considerar el cuadro 3 como prueba a primera vista de la importancia de los medios de comunicación para el sostenimiento del régimen, en particular en un contexto electoral. Como declarara uno de los miembros de la cúpula gobernante en uno de los notorios videos de Montesinos: “Si no hay manejo de la televisión, no hacemos nada” (Jochamovitz, 2002).

Existe una bibliografía creciente del papel político de los medios de comunicación mediante la provisión de información a los votantes. Por ejemplo Strömberg (2004a) de muestra que la distribución del gasto asociado al New Deal entre los condados en los Estados Unidos estuvo correlacionada con la distribución de los aparatos radiorreceptores. Strömberg (2004b) presenta un modelo que combina la competencia entre partidos con la competencia entre medios. En este modelo los partidos políticos deben decidir en sus plataformas preelectorales qué fracción del presupuesto público asignar a un número de programas del gobierno en caso de ganar las elecciones. Por razones de espacio, los medios pueden informar acerca de las plataformas de los partidos respecto a algunos de estos programas pero no a todos; en equilibrio escogerán informar acerca de los programas que tienen un número mayor de beneficiarios porque esto les permite maximizar el tamaño de su audiencia. Esto, a su vez, genera un sesgo en la elección de plataformas políticas de los partidos en favor de los programas acerca de los que los medios informarán a los votantes. Prat y Strömberg (2005) muestran que la introducción de la televisión comercial en Suecia, en competencia con la televisión estatal, incrementó la información de los votantes que estaban menos informados con el antiguo monopolio público y aumentó la participación electoral entre estos votantes. Mullainathan y Schleifer (2005) investigan cómo la estructura de propiedad de los medios afecta el sesgo de la información que los medios proporcionan a los ciudadanos, en el supuesto de que los lectores tienen creencias que les gusta ver confirmadas y de que los medios sesgan las noticias para confirmar las creencias de sus lectores.

En todos los artículos reseñados en el párrafo anterior, la información política que obtienen los ciudadanos es un resultado no intencional de la actividad de los medios; de acuerdo con la hipótesis de la ignorancia racional, los lectores se acercan a los medios no por el valor político de la información en sí, si no por su valor para tomar decisiones privadas (en las contribuciones de Strömberg y de Prat y Strömberg) o sencillamente para confirmar sus prejuicios (en la contribución de Mullainathan y Schleifer). En un espíritu diferente, Besley y Prat (2005) presentan un modelo de “percibir” los me dios de comunicación por el gobierno e investigan cómo la competencia entre los medios y la dificultad del gobierno para transferir recursos a los dueños de los medios pueden servir de barreras a la percepción. Nótese que, como muestran Besley y Prat, la competencia entre medios tiene un aspecto socialmente benéfico desde la perspectiva de reducir la probabilidad de captar, pero como argumentan Mullainathan y Shleifer tiene también un aspecto socialmente perjudicial desde la perspectiva de incrementar el sesgo confirmatorio respecto a los prejuicios de los ciudadanos. Para Mullainathany Shleifer, más importante que la competencia entre los medios es la heterogeneidad en los prejuicios o puntos de vista de los ciudadanos. Esta heterogeneidad, a su vez, repercute en una diversidad de perspectivas en la manera de presentar las noticias por parte de los medios que puede permitir a un ciudadano con acceso a todos los medios adquirir una perspectiva no sesgada.

Es aún muy pronto para hacer un saldo de la bibliografía del efecto político de los medios, pero es posible predecir que el análisis económico de la conducta del votante se verá enriquecido en el futuro con una consideración explícita de las fuentes de información.

COMENTARIOS FINALES

La bibliografía en economía política de la participación electoral parece moverse crecientemente en la dirección de reconocer la importancia de la motivación ética, las conductas grupales, el activismo y la información de la que dispone el votante, aun cuando no existe un acuerdo de importancia de estos distintos ingredientes en la determinación del nivel de participación ni un modelo canónico que recoja todos estos ingredientes.

Aunque carecemos de un modelo generalmente aceptado de participación electoral, es posible utilizar la bibliografía disponible respecto a este punto para analizar la práctica del voto compulsivo, el que es respaldado con sanciones en al menos cuatro países latinoamericanos (cuadro 1). Una posible justificación para el voto compulsivo es la idea de que la obligatoriedad del voto reduce la probabilidad de que gane las elecciones un candidato respaldado por la minoría. En los modelos de participación electoral voluntaria revisados en la sección I, efectivamente es el caso de que con cierta probabilidad un candidato minoritario puede ganar las elecciones. Nótese sin embargo que en los modelos de la sección I no existen valores comunes en el electorado. Las elecciones desde esa perspectiva son finalmente una manera expeditiva de tomar una decisión, lo que hace difícil imaginar una justificación normativa razonable para preferir al candidato por el que votaría la mayoría de los votantes si fueran obligados a votar por encima de aquel por quien la mayoría votaría si el voto fuera voluntario. Los modelos de la subsección III.1, por lo contrario, toman en cuenta la posibilidad de intereses comunes en el electorado. En esa subsección abstenerse es una manera útil de contribuir a la agregación de información en las elecciones. En la medida en que votar es costoso, obligar a votar a quien prefiere abstenerse sencillamente aumenta el costo social de las elecciones. Aun si el costo individual de votar es pequeño, el costo agregado de la obligatoriedad del voto puede ser considerable. En síntesis, la obligatoriedad del voto parece una idea muy mala.

Otra justificación para el voto compulsivo es la idea de que la participación electoral tiene valor porque de alguna manera es un indicador del sentido cívico de los ciudadanos. En los modelos de motivación ética de la subsección I.2, por ejemplo, una mayor motivación ética de los votantes redunda en una mayor participación electoral. Pero lo contrario, obviamente, no es verdad que forzar a los votantes a comparecer en las urnas no aumenta la motivación ética. Desde esta perspectiva, el voto compulsivo como remedio a la posible apatía del electorado parece un remedio tan efectivo como, para citar otra mala idea, los controles de precios lo son para detener la inflación.

La bibliografía del voto estratégico, reseñada en la sección II, pone de manifiesto la importancia de la información de la que disponen los votantes para coordinar exitosamente su voto a través de los medios de comunicación. El reverso de esta importancia es la posibilidad de manipulación por medio del control de los medios para dificultar el surgimiento de candidatos rivales al gobierno, como lo entendió, por ejemplo, el régimen de Fujimori. Es preciso pensar seriamente en cómo construir barreras para la trasmisión de dinero y favores de los gobiernos a los medios de comunicación.

Los modelos de las subsecciones III.1 y 2 comparten una visión finalmente optimista de las elecciones, con alguna versión del teorema de Condorcet como trasfondo. El optimismo, sin embargo, está sujeto a muchas calificaciones. La agregación exitosa de información requiere, por ejemplo, que exista suficiente estabilidad en las preferencias de los votantes como para que la distribución de intereses privados sea conocida por ellos mismos. La bibliografía de la información trasmitida a los votantes por los medios de comunicación reseñada en la subsección III.3, y en particular el modelo de Mullainathan-Shleifer, ofrece en cierta medida un antídoto para el optimismo. Como lo dijo un contemporáneo muy pragmático de Condorcet:

Cuando reunimos un grupo de personas para beneficiarnos de su sabiduría en conjunto, inevitablemente reunimos con estas personas todos sus prejuicios, sus pasiones, sus errores de opinión, sus intereses locales y sus puntos de vista egoístas.14

En definitiva, eso es lo que pueden hacer las elecciones: agregar la información y también los prejuicios y errores de los votantes. La delicada tarea de las instituciones constitucionales es asegurar que las consultas electorales satisfagan este objetivo, permitiendo la presencia de opciones efectivas y representativas de los distintos puntos de vista de los ciudadanos. Agregar, con alguna limitada probabilidad de éxito, la información y los prejuicios de los votantes parece un objetivo muy modesto para un gobierno propiamente constitucional, es decir para una democracia liberal. Sin embargo, las opciones disponibles en la América Latina a la democracia liberal son el gobierno por una junta militar y el gobierno más o menos plebiscitario por un líder popular. Al elegir entre la información y prejuicios del electorado, y aquellos de una junta militar autoungida o un líder carismático que oye voces en el aire, la elección parece obvia.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)