Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Educación química

versión impresa ISSN 0187-893X

Educ. quím vol.19 no.4 Ciudad de México oct. 2008

De aniversario

La química y el contexto de los estudiantes: el género y la primera elección de ciencias

Ángel Vázquez y María Antonia Manassero*

* Universidad de las Islas Baleares, Comunicación con los autores a través de: María Antonia Manassero. Universidad de las Islas Baleares, Edificio Guillem Cifre de Colonya, Carretera de Valldemossa, km. 7.5 07122 - Palma de Mallorca. Correo electrónico: ma.manassero@uib.es Tel.: +34 9 7117 3075; fax: +34 9 7117 3190.

Resumen

Las actitudes negativas, el escaso interés y la baja elección de los estudiantes hacia la ciencia forman parte del contexto actual en la educación científica. Este estudio analiza las preferencias e intereses de estudiantes de secundaria españoles hacia la química mediante una lista de cuestiones, en relación con otras disciplinas científicas, el sexo de los estudiantes y la primera elección de una asignatura de ciencias en la escuela. Las diversas cuestiones de química suscitan intereses variados en los estudiantes y diferencias entre los grupos; los chicos y los estudiantes que han elegido una asignatura de ciencias muestran mayor interés hacia la química que sus contrapartes, las chicas y quienes no han elegido ciencias. Frente a otras disciplinas científicas, la química tiene un bajo estatus en las preferencias de los estudiantes. Finalmente, se discuten las consecuencias de estos resultados para la enseñanza de la química.

Abstract

The students' negative attitudes, scarce interest and low election rate toward science are part of the current context in the school science. This study analyzes the preferences and interests toward chemistry in Spanish compulsory secondary students through some questions, in the framework of other scientific disciplines, the students' sex and the first choice of a science subject in the school. The diverse chemistry questions raise students' varied interests and differences between groups; boys and the students who have chosen a school science subject show grater interest toward chemistry than their counterparts, the girls and those who have not chosen science. Compared to other scientific disciplines, chemistry has a low status in the students' preferences. Finally, the consequences of these results for the chemistry teaching in the school are discussed.

Key words: science education, interest toward chemistry, sex differences, science choice differences, science subject differences.

Introducción

La alfabetización científica y tecnológica para todos (en adelante, ACTT) es el gran lema que guía hoy la didáctica de la ciencia y tecnología (en adelante, CyT), como la gran metáfora utópica que alumbra nuevos objetivos y finalidades para la educación científica, a pesar que los expertos mantengan aún algunas discrepancias sobre su interpretación exacta (Bybee, 1997; DeBoer, 2000; Laugksch, 2000; Shamos, 1995). La ACTT propone una educación en CyT inclusiva, orientada hacia la comprensión funcional de CyT, es decir, al desarrollo de competencias concretas, útiles para que los estudiantes puedan afrontar y resolver las cuestiones reales, personales y sociales (de participación cívica), relacionadas con la CyT que se plantean en sus vidas. Este planteamiento inclusivo de todos y funcional para los estudiantes (especialmente en los niveles educativos básicos y obligatorios), supone un vuelco de la didáctica tradicional de CyT, centrada en la disciplina y el profesor, para pasar a centrarse en las necesidades de los estudiantes; ello supone también cambiar un objetivo implícito de la didáctica tradicional de CyT, la formación de los pocos que serán futuros científicos, por un objetivo más universal de comprensión pública de CyT en el mundo actual.

Una de las interpretaciones más comunes de ese nuevo centro de gravedad de la acción docente es la atención a la motivación y los intereses de los estudiantes. Asignar a los estudiantes el centro de la didáctica significa que ésta debe ser sensible a sus necesidades e intereses reales en el contexto donde viven. Motivar a los estudiantes puede ser un intento fatuo si no se modifican aspectos centrales del currículo como el objetivo propedéutico o la organización basada en la lógica interna de la disciplina, por citar sólo algunos de los principios didácticos más comunes, pero implícita y acríticamente aceptados por el profesorado (Millar, 2006; Vázquez, Acevedo y Manassero, 2005). Este estudio pretende ofrecer un desarrollo empírico del significado que puede tener una educación científica centrada en los estudiantes (en lugar de estar centrada en la disciplina, el profesor o el objetivo propedéutico) ofreciendo un análisis de sus intereses específicos y globales hacia la química y sus temas.

Aunque la idea general de atender los intereses de los estudiantes se remonta a la pedagogía de Herbart, en la didáctica de la CyT el predominio del objetivo propedéutico y la lógica de la disciplina han yugulado el análisis de los intereses y preferencias de los estudiantes hacia la CyT hasta muy recientemente.

Un primer rasgo de los intereses y preferencias de los estudiantes es la desigual aceptación de las distintas disciplinas de CyT, física, química, biología, geología, universo, tecnología, etc. (Havard, 1996). El Tercer Estudio Internacional en Ciencias y Matemáticas (TIMSS) de alumnos de 14-15 años en 45 países muestra que las preferencias de los estudiantes para realizar una carrera entre las diversas ramas de la ciencia (biología, química, geología o física) se inclinan mayoritariamente por la biología (44%) y menos por la geología (13%), quedando en posiciones intermedias, y no muy lejanas una de otra, física (24%) y química (19%). Las diferencias entre chicos y chicas presentan el mismo patrón: las chicas prefieren más la biología y menos la geología y la física que los chicos, mientras las preferencias por la química de chicos y chicas son similares (OCDE, 2006; Vázquez, 2000).

Cuando el análisis compara las preferencias diferenciales entre las diversas asignaturas escolares (lenguaje, sociales, matemáticas, ciencias, etc.), el rechazo hacia la ciencia escolar parece más alto y definido en otros países (Hendley, Parkinson, Stables y Tanner, 1995); en España, las asignaturas de ciencias en secundaria son relativamente apreciadas (Monguillot, 2002; Vázquez, 2000), resultado que apunta también la influencia de factores culturales y sociales sobre las actitudes hacia la ciencia escolar (Breakwell y Beardsell, 1992; Sjoberg, 2004). En general, física y química tienden a ser menos interesantes para los estudiantes que otras disciplinas científicas (Osborne y Collins, 2001; Reiss, 2000).

El sexo aparece como una variable clave en el análisis del interés y actitudes de los estudiantes hacia la ciencia: en general, los chicos tienen un interés más favorable que las chicas hacia la ciencia y tecnología, que se conoce con el nombre de patrón androcéntrico (Ramsden, 1998; Simpson y Oliver, 1990). Cuando se considera la ciencia globalmente, los chicos tienen actitudes más positivas que las chicas, pero cuando se divide en disciplinas el modelo general cambia, mostrando algunos matices interesantes. Diversas revisiones de los estudios de actitudes relacionadas con la ciencia (Gardner, 1975; Vázquez y Manassero, 1995; Weinburgh, 1995) evidencian que los chicos exhiben mayor curiosidad hacia la ciencia que las chicas, y también muestran diferencias según las disciplinas: los chicos están más interesados en la física y las chicas en biología y sociología de la ciencia y tecnología y poco en física por ser impersonal y aburrida (Smail y Kelly, 1984). En general, física y química son menos interesantes que biología, y las chicas encuentran más atractiva la biología y menos la física y la tecnología, mientras las diferencias de género en química no son ostensibles. Taber (1991) encuentra que la tendencia del interés de los chicos va hacia las cosas mecánicas, sobre todo con un componente dinámico, mientras la preferencia de las chicas se inclina hacia la salud y la biología humana, que es, en general, el área de la ciencia donde las mujeres muestran un interés mayor que los hombres. Otros estudios reconocen que la dicotomía física y tecnología para chicos frente a biología para chicas, podría ser demasiado simple ya que depende de la relevancia percibida, pues a las chicas les interesan las conexiones de cualquier disciplina con la sociedad y el medio ambiente (Gardner, 1975; Qualter, 1993). Las diferencias de género en química y astrofísica son menos pronunciadas, aunque el interés de los chicos tiende a ser mejor (Bottomley y Ormerod, 1981).

En general, las chicas muestran mucho menos interés en la ciencia que los chicos, especialmente en física y química, pero este interés decrece con la edad (Barmby, Kind y Jones, 2008; Vázquez y Manassero, 2008), de modo que hay estudios que atribuyen a las chicas en primaria y al comienzo de secundaria actitudes hacia la ciencia más positivas que los chicos (Murphy y Beggs, 2003), aunque el descenso de las actitudes positivas de las chicas en secundaria es más fuerte que el de los chicos, especialmente en física (Baird y Penna, 1997; Speering y Rennie, 1996) y se correlaciona directamente con la creciente aceptación del rol femenino en la adolescencia (Hoffmann, 1990). Las chicas están interesadas en algunos fenómenos naturales (tiempo, arco iris, eclipses), también en la física presentada dentro de un contexto biológico o médico; y en alguna medida también se interesan por la óptica y la astronomía. Las chicas se interesan por explorar las implicaciones sociales de la física, tanto más cuanto mayores son y más implicadas se encuentran, y en general, les interesan más los ejemplos relacionados con su experiencia personal, así como con la historia humana y filosófica de la ciencia (desarrollo histórico de teorías, motivaciones de los científicos, contexto sociales de la investigación, implicaciones para la sociedad, etc.) que con la historia típica de la física (máquinas, aparatos y armas).

En el estudio longitudinal de Reiss (2000), los estudiantes manifiestan que la ciencia escolar no es relevante para sus vidas, pero identifican temas que consideraban útiles, como la educación sexual, el uso de drogas y las diferencias fisiológicas entre chicos y chicas. Osborne y Collins (2001) encuentran que las chicas no comparten el interés de los chicos por los automóviles y vuelos, pero que expresan un poco de interés en la luz y la electricidad. Ambos sexos coinciden en que temas de química, como tabla periódica y entidades intangibles y microscópicas, están alejados de sus preocupaciones. Los temas químicos de mayor interés son mezclar productos químicos, olores y colores y los elementos peligrosos, mientras en física son atractivos el espacio y aspectos de lo inexplorado y desconocido. Resultados similares obtiene Reiss (2000), quien concluye una falta de interés hacia la química, ya que aunque algunos estudiantes pueden encontrar una cierta satisfacción intelectual en aprender, por ejemplo, sobre masas moleculares, en general, no lo consideran inteligible ni pertinente para sus vidas.

Metodología

Muestra

La población diana de este estudio es el alumnado del curso final de la educación obligatoria (15/16 años). Por razones de aplicación práctica, las unidades seleccionadas son grupos clase completos de cada centro educativo, para cuya extracción se selecciona al azar una muestra representativa de escuelas y uno de sus grupos. La muestra final está formada 34 centros diferentes, cuya muestra válida de estudiantes es de 815 participantes, de los cuales 57% son chicas y 43% chicos y 70% estudian aún una asignatura optativa de ciencias (estudiantes con ciencias) y el 30% no estudian ya ninguna asignatura de ciencias (estudiantes sin ciencias).

Instrumento

El instrumento de investigación aplicado es el del proyecto ROSE (Schreiner y Sjoberg, 2004), un inventario de 117 cuestiones de ciencia y tecnología, denominado "Cosas que nos gustaría aprender sobre ciencia y tecnología". El objetivo de este cuestionario es explorar la preferencia global de los estudiantes sobre diferentes tópicos concretos de ciencia y tecnología e investigar su atracción diferencial para diferentes grupos de alumnado (chicos y chicas, estudiantes de ciencias o sin ciencia).

El inventario contiene cuestiones que pertenecen a las diferentes disciplinas clásicas de la ciencia, que se han agrupado en las siguientes disciplinas Universo, Química, Tecnología, Geología, Biología, Física y Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). En este estudio se presentan los resultados correspondientes a las cuestiones del tema de química, pero también contextualizadas respecto a las demás disciplinas.

Procedimiento

El inventario aplicado plantea a los estudiantes la cuestión ¿Cuán interesado está usted en aprender sobre cada uno de los temas siguientes? para cuya respuesta se ofrece después la lista de los tópicos y una escala Likert de cuatro puntos (1-4; nada, poco, bastante, muy interesado); los estudiantes expresan su grado de interés y preferencia personal sobre cada cuestión marcando uno de los puntos. Como indicador de interés se emplea la media ponderada de los cuatro puntos, en una escala de rango 3 que se extiende entre 1 (mínimo) y 4 (máximo), y cuyo punto central es la puntuación 2,5.

La administración de la encuesta a los estudiantes se realizó por el profesor de la clase, previa preparación con el equipo investigador en los años 2004 y 2005 en las condiciones expuestas en los párrafos anteriores.

Como variables independientes se consideran el género y la elección de asignaturas de ciencias realizada por los estudiantes encuestados en el curso que se han aplicado los cuestionarios (curso final de la educación obligatoria). Los distintos subgrupos se comparan mediante un análisis de la varianza; para cada comparación se indica el grado de significación estadística y el tamaño del efecto observado de las diferencias (diferencia entre promedios de los grupos, expresada en unidades de la desviación típica), estadístico que permite cuantificar e interpretar la magnitud de las diferencias encontradas. Aunque la significación estadística y el tamaño del efecto están relacionados (mayor tamaño del efecto suele corresponder a mayores valores de la significación estadística) sus puntos de corte y de referencia no son coincidentes. Cómo referencia para el análisis, debe tenerse en cuenta que valores del tamaño del efecto inferiores a 0,2 se consideran muy pequeños o insustanciales aunque sean significativos, y valores del tamaño del efecto comprendidos entre 0,2 y 0,5 se consideran bajos; valores del tamaño del efecto superiores a 0,5 (media desviación estándar) se consideran ya moderados a importantes; valores mayores que 1 se consideran efectos muy grandes.

Resultados

Las puntuaciones medias de los intereses de los estudiantes hacia las 16 cuestiones de química se distribuyen asimétricamente en torno al punto medio de la escala hacia las puntuaciones negativas: sólo la tercera parte de las cuestiones tienen puntuaciones positivas, por encima del punto medio de la escala, mientras dos tercios de las mismas se sitúan por debajo del punto medio (tabla 1), que es un primer indicador del bajo interés hacia la química. Las puntuaciones totales más altas corresponden a los ítems los venenos mortales y los efectos sobre el cuerpo y dopaje y drogas ilegales en las competiciones deportivas; otros ítems con puntuaciones positivas son las armas biológicas y químicas y sus efectos sobre el cuerpo humano, cómo funciona la bomba atómica, capacidad de lociones y cremas para mantener la piel joven y explosivos; las puntuaciones mínimas corresponden a los átomos y las moléculas, y los detergentes y jabones y cómo funcionan.

Cuando se analizan las preferencias desde la perspectiva de chicos y chicas el panorama cambia. Las chicas muestran sus preferencias máximas hacia los venenos mortales y los efectos sobre el cuerpo, el dopaje y drogas ilegales en las competiciones deportivas y capacidad de lociones y cremas para mantener la piel joven, y sus preferencias mínimas van hacia cómo funciona una planta de energía nuclear, los átomos y las moléculas, y cómo funcionan las máquinas de gasolina y diesel. Los chicos muestran sus preferencias máximas hacia cómo funciona la bomba atómica y los explosivos, y sus preferencias mínimas hacia la capacidad de lociones y cremas para mantener la piel joven, los átomos y las moléculas y los detergentes y jabones y cómo funcionan.

Las diferencias de intereses globales entre chicos y chicas (tabla 2) son favorables a los primeros. En seis cuestiones las puntuaciones medias de las chicas son superiores a las puntuaciones de los chicos y en las otras 10 cuestiones ocurre lo contrario. Entre las primeras, las diferencias son estadísticamente significativas sólo en una de ellas (capacidad de lociones y cremas para mantener la piel joven) y además el tamaño de la diferencia es grande y favorable a las chicas. Entre las segundas, las diferencias son estadísticamente significativas en todas las cuestiones, pero el tamaño del efecto de las diferencias es moderado en las seis primeras y grande en las cuatro últimas (cómo funciona la bomba atómica, cómo funciona una planta de energía nuclear, explosivos y cómo funcionan las máquinas de gasolina y diesel).

Las diferencias de interés entre estudiantes que eligen ciencias y sin ciencias (tabla 3) no son tan ostensibles como las diferencias de género. En una mayoría de las cuestiones (12) las puntuaciones medias de los estudiantes con ciencias son superiores a las puntuaciones de los estudiantes sin ciencias, y en las restantes, las puntuaciones son prácticamente idénticas, de modo que los estudiantes con ciencias tienen más interés en las cuestiones de química que su contraparte. Sin embargo, las magnitudes de las diferencias son bajas, pues sólo son estadísticamente significativas en tres cuestiones, y el tamaño de la diferencia es apenas moderado en dos de ellas (productos químicos, propiedades y cómo reaccionan y los átomos y las moléculas), justamente los temas más clásicos y tradicionales de química, resultado que revela una cierta inculturación en el tubo de la ciencia de los futuros científicos.

Debido a la pequeñez de las diferencias, aunque consolidadas, en favor de los estudiantes que han elegido ciencias, las cuestiones más y menos preferidas no presentan grandes diferencias. Así, las cuestiones más preferidas en ambos grupos son las mismas (venenos mortales y efectos sobre el cuerpo y dopaje y drogas ilegales en las competiciones deportivas). Debido al mayor interés general de los estudiantes con ciencia hacia la química, las cuestiones menos preferidas por los estudiantes con ciencia están contenidas en la lista de cuestiones menos preferidas por los estudiantes sin ciencia (para éstos, la lista sería más larga); las menos preferidas de ambos grupos contiene los detergentes y jabones y cómo funcionan, a los que los estudiantes sin ciencias añaden también productos químicos, propiedades y cómo reaccionan, y los átomos y las moléculas.

Las cuestiones menos preferidas por los estudiantes sin ciencia tienen puntuaciones muy bajas, pero exhiben diferencias estadísticamente significativas con los estudiantes con ciencia sólo en dos de ellas (productos químicos, átomos y moléculas), aunque el tamaño del efecto es moderado (inferior a 0,6).

Análisis del interés por los temas de ciencias

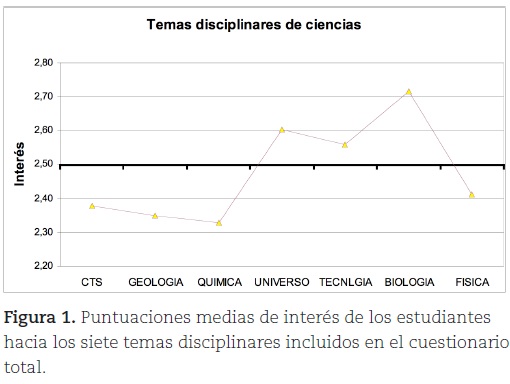

Las variables temáticas construidas por adición de las cuestiones singulares siguiendo un criterio disciplinar produce siete variables (geología, física, tecnología, universo, química, biología y ciencia, tecnología y sociedad) que se toman como referencia para enmarcar el interés general hacia la química. Cada una de estas variables temáticas subsume dentro de ella cuestiones concretas, que tienen una mayor variabilidad en relación al interés medio representado por la variable temática (figura 1).

La clasificación de las variables de los temas de ciencias ordenadas según el interés decreciente de los estudiantes es el siguiente: biología, universo, tecnología (interés promedio positivo hasta aquí), física, ciencia tecnología y sociedad, geología y química. Así pues, el interés hacia la química de los estudiantes es el más bajo de todos los temas de ciencias, aunque las diferencias con los que le preceden son irrelevantes.

Como en el caso de las cuestiones singulares, el análisis del interés hacia las variables temáticas entre los grupos de chicas y chicos indica que las chicas tienen un interés menor que los chicos hacia los temas de ciencias, aunque las diferencias globales no son estadísticamente significativas. Ordenando los temas según la preferencia de las chicas, la cabeza de la clasificación está ocupada por biología y detrás todavía con puntuaciones positivas, pero en la parte central de la escala, los temas de universo y tecnología. En la zona negativa por debajo del punto medio de la escala, las chicas colocan los temas de física, geología, ciencia-tecnología-sociedad y química. La ordenación de los temas según el interés de los chicos es diferente a las chicas, y especialmente en lo que atañe a la química: en cabeza, con diferencias de sólo seis centésimas entre el primero y el último de esta cabeza, se encuentran universo, tecnología y biología. En la zona de interés negativo, por debajo del punto medio de la escala, siguen química, física, ciencia-tecnología-sociedad y geología, destacando el interés medio (casi positivo) de los temas de química (figura 2).

Las diferencias cualitativas en los intereses de chicas y chicos son manifiestas: entre los chicos destaca el ascenso relativo de los temas química, y en menor medida, de universo y tecnología, así como el predominio entre las chicas del interés por los temas de biología y el descenso relativo de química. El análisis de criterios cuantitativos más robustos para consolidar el análisis de las diferencias de género hacia los temas de ciencia y tecnología, a través de la significación estadística y el tamaño del efecto muestran que la mayoría de los temas exhiben diferencias de género significativas entre ellos (excepto geología y física). Las mayores diferencias favorables a los chicos se producen en química (p < .0000) cuyo tamaño del efecto es grande (0,56). Las restantes variables temáticas (ciencia tecnología y sociedad, tecnología y universo) exhiben también diferencias significativas a favor de los chicos, pero el tamaño del efecto es pequeño y decreciente en el orden de cita. Las chicas tienen un interés estadísticamente significativo más alto que los chicos en biología (p < .0000; tamaño 0,58).

En resumen, las diferencias de género en las variables temáticas, a pesar de su pérdida de variabilidad por estar definidas como agregación de un conjunto de cuestiones singulares, siguen siendo cuantitativa y cualitativamente importantes, pues la gran mayoría de este conjunto de variables temáticas siguen mostrando diferencias de género estadísticamente significativas y sólo dos de estas variables temáticas no exhiben diferencias de género. En el contexto de las diferentes disciplinas científicas, la química es la menos preferida, aunque las diferencias entre chicos y chicas son relevantes a favor de los chicos.

Los estudiantes con ciencias tienen un interés mayor que los estudiantes sin ciencias en todos los temas, aunque la magnitud de estas diferencias, medida por la significación estadística y el tamaño del efecto es baja (figura 3). Algunos temas (tecnología y geología,) no marcan diferencias significativas entre ambos grupos; en otros dos (química y biología) la significación de las diferencias es mínima (p <.05) y el tamaño del efecto insustancial. En el resto (física, universo y ciencia tecnología y sociedad), aunque exhiben diferencias significativas (p < .01), el tamaño sigue siendo bajo. Los temas de ciencia tecnología y sociedad (0,36) y universo (0,29) alcanzan un mayor tamaño, que se mantiene en la zona baja del tamaño de la diferencias.

En resumen, los estudiantes con ciencia tienen mayor interés que sus contrapartes en todos los temas, pero la magnitud de estas diferencias es relativamente baja, comparada con las diferencias de género. En lo que se refiere a la química, tanto los estudiantes que eligen ciencia como los que no, tienen las puntuaciones más bajas y tamaño del efecto bajo.

Las correlaciones mutuas entre las variables de temas son todas positivas y estadísticamente significativas (p < .000000). El coeficiente de correlación más grande (0,70) corresponde al par CTS y física; cabe destacar el valor tan elevado de este coeficiente máximo, que corresponde a una proporción de varianza común entre ambas variables casi de 50%, absolutamente inusual en estudios correlacionales.

Las variables temáticas que exhiben el conjunto de coeficientes más grandes con las demás variables son física, química, geología y ciencia tecnología sociedad. La mejor correlación de la variable química se establece con física (r = 0,67; varianza común 45%) y la más pequeña con los temas de universo (r = 0,38; varianza común 14%). Los valores relativamente altos de las correlaciones respecto a lo que suele ser usual en este tipo de estadísticos subrayan un cierto carácter unitario del interés hacia la ciencia, por encima de los matices hacia cada tema disciplinar.

Discusión y conclusiones

La alfabetización científica para todos requiere una educación científica cada vez más descentrada del profesorado y del objetivo propedéutico, y más centrada en los intereses de quienes aprenden; este estudio da voz a los estudiantes en relación con su interés hacia la química. La voz de los intereses estudiantiles se ha evaluado con un conjunto de cuestiones de química que incluyen contenidos clásicos (productos, reacciones, átomos y moléculas) y otros más novedosos y actuales. Con todo la lista no deja de ser finita, y esta circunstancia es un condicionante del estudio.

A la vista de las bajas puntuaciones obtenidas, precisamente por los temas más tradicionales de la química, no parece que un conjunto más amplio de cuestiones hubiera presentado mejores resultados. Sólo unos pocos contenidos de química alcanzan una valoración positiva de los estudiantes: venenos, dopaje y drogas, armas biológicas y químicas, la bomba atómica, lociones y cremas y explosivos. Ninguno de ellos se corresponde con un contenido clásico de un programa tradicional de química, sino que destacan por su carácter espectacular (bombas, explosivos), utilidad para la vida diaria (drogas, lociones) o misterioso (armas y venenos), rasgos que ofrecen una pista para motivar e interesar a los estudiantes.

La influencia sobre el interés del contexto en el cual se presentan los contenidos de química resulta patente al comparar los resultados obtenidos en dos cuestiones (cómo se ha desarrollado el conocimiento sobre los átomos y otras cosas que no podemos ver y los átomos y las moléculas); aunque ambas cuestiones se refieren al mismo contenido químico factual (átomos y moléculas), el primero añade en su formulación un contexto de misterio (cosas que no podemos ver) y el interés de los estudiantes hacia la primera cuestión es significativamente más alto que hacia la segunda (tradicional). En suma, el planteamiento de los contenidos de química, incluso tradicionales, en un contexto atractivo mejora el interés de los estudiantes, y esta línea didáctica, importada de los planteamientos del movimiento ciencia, tecnología y sociedad es patente hoy en algunos currículos actuales de química (Bennett y Lubben, 2006; Garritz y Chamizo, 2001).

Globalmente, los estudiantes que terminan secundaria obligatoria manifiestan un bajo interés hacia los contenidos de química, cuando se compara con otras disciplinas (biología, física, etc.); este interés es más bajo en las chicas y en los estudiantes que no entran en el tubo académico de la educación científica. Este estudio introduce una categoría de estudiantes (no especialistas en ciencias) que, aunque cada vez es más usada en la investigación educativa como referencia, no tiene aún resultados relevantes para ella en la literatura didáctica, de modo que este aspecto puede considerarse también una aportación novedosa de este estudio sobre las cuestiones de química, y a la vez necesaria, desde la perspectiva de lograr una alfabetización científica para todos.

Un rasgo general acerca de las actitudes e intereses de los estudiantes hacia la CyT es que son bajas y evolucionan a peor con la edad en la adolescencia: al aumentar la edad de los estudiantes se vuelven más negativas (Barmby, Kind, Jones, 2008; Vázquez y Manassero, en 2008). Los estudiantes tienen entusiasmo e interés en la clase de ciencias durante los años de educación primaria, que disminuye rápidamente durante la educación secundaria y especialmente en física y química (Osborne, Driver, y Simon, 1998; Parkinson, Hendley, Tanner, y Stables, 1998; Ramsden, 1998; Simpson y Oliver, 1990; Weinburg, 1995), e incluso algunos sugieren que la erosión podría empezar al final de la educación primaria (Murphy y Beggs, 2003; Pell y Jarvis, 2001). Los estudiantes participantes en este estudio son del final de secundaria, momento en el que deciden sus elecciones académicas y profesionales, y por lo tanto, los valores evaluados aquí son, presumiblemente, mínimos y, por ello, realistas.

Otro asunto importante para la enseñanza de la química es el importante sesgo de género que pueden tener muchos temas: unos interesan mucho a los chicos (máquinas, energía nuclear, armas, bombas, explosivos) pero mucho menos a las chicas, mientras menos presentan el patrón opuesto (lociones y cremas). Esto plantea un problema didáctico para lograr un diseño curricular equilibrado para todos, que puede tener dos soluciones: evitar los temas que no son aceptablemente interesantes para todos (como los citados en las líneas precedentes), o bien, usar esos temas con interés sesgado como base para la atención a la diversidad de los diferentes grupos (cada grupo trabaja diferencialmente los contenidos de su máximo interés). En el primer caso, se requiere encontrar temas que reúnan simultáneamente un alto interés para todos y un bajo sesgo de grupo; los resultados empíricos de este estudio también permiten encontrar temas de química que tienen este perfil: venenos y dopaje y drogas. Ambos son ejemplos que cabe elevar a categoría, pues concitan un interés positivo junto con bajas diferencias entre chicos y chicas, rasgos paradigmáticos de los contenidos apropiados para lograr currículos equilibrados de género que sean inclusivos para las chicas (Manassero y Vázquez, 2003; Vázquez y Manassero, 2007).

Agradecimientos

ROSE (Relevancia de la Educación Científica) es un proyecto internacional donde participan aproximadamente 40 países. ROSE está organizado por Svein Sjoberg y Camilla Schreiner en la Universidad de Oslo y financiado por el Consejo de Investigación de Noruega. Informes y otros detalles se pueden consultar en <http://www.ils.uio.no/forskning/rose/>

Referencias

Barmby, P., Kind, P.M. y Jones, K., Examining Changing Attitudes in Secondary School Science, International Journal of Science Education, 30, 1075-1093, 2008. [ Links ]

Baird, J.R., y Penna, C. Perceptions of challenge in science learning, International Journal of Science Education, 19, 1195-1209, 1997. [ Links ]

Bennett, J. y Lubben. F. Context-based Chemistry: The Salters approach, International Journal of Science Education, 28, 999-1015, 2006. [ Links ]

Breakwell, G.M. y Beardsell, S., Gender, parental and peer influences upon science attitudes and activities, Public Understanding of Science, 1, 183-197, 1992. [ Links ]

Bybee, R.W. Achieving scientific literacy: from purposes to practices, Portsmouth, NH: Heinemann, 1997. [ Links ]

Bottomley, J. y Ormerod, M., Stability and ability in science interest from middle school to the age of science choices (14+), European Journal of Science Education, 3, 329-338, 1981. [ Links ]

DeBoer, G.E., Scientific literacy: another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform, Journal of Research in Science Teaching, 37, 582-601, 2000. [ Links ]

Gardner, P.L., Attitudes to science: A review, Studies in Science Education, 2, 1-41, 1975. [ Links ]

Garritz, A. y Chamizo, J.A., Tú y la química. México: Pearson Educación, 2001. [ Links ]

Havard, N., Student attitudes to studying A-level sciences, Public Understanding of Science, 5, 321-330, 1996. [ Links ]

Hendley, D., Parkinson, J., Stables, A. y Tanner, H., Gender differences in pupil attitudes to the national curriculum foundation subjects of english, mathematics, science and technology in Key Stage 3 in South Wales, Educational Studies, 21, 85-97,1995. [ Links ]

Hoffmann, L., Mádchen und Physik - ein aktuelles, ein drängendes Thema, Naturwissenschaften im Unterricht Physik, 1, 4-11, 1990. [ Links ]

Laugksch, R.C., Scientific Literacy: A Conceptual Overview, Science Education, 84, 71-94, 2000. [ Links ]

Manassero, M.A., y Vázquez, A., Los estudios de género y la enseñanza de las ciencias, Revista de Educación, 330, 251-280, 2003. [ Links ]

Millar, R., Twenty First Century Science: insights from the design and implementation of a scientific literacy approach in school science, International Journal of Science Education, 28, 1499-1521, 2006. [ Links ]

Monguillot, I., La valoración de los alumnos de la educación secundaria. En: A. Marchesi y E. Martín (comp.), Evaluación de la educación secundaria / Fotografía de una etapa polémica, Madrid: Fundación Santa María, 2002, pp. 273-286. [ Links ]

Murphy, C. y Beggs, J., Children perceptions of school science, School Science Review, 84(308), 109-116, 2003. [ Links ]

OCDE, PISA 2006. Marco de la evaluación, 2006. Consultado 20/11/2007 en http://www.oecd.org/dataoecd/59/2/39732471.pdf [ Links ]

Osborne, J., Driver, R., y Simon, S., Attitudes to science: Issues and concerns, School Science Review, 79, 27-33, 1998. [ Links ]

Osborne, J. y Collins, S., Pupils' views of the role and value of the science curriculum: a focus-group study, International Journal of Science Education, 23, 441-467, 2001. [ Links ]

Parkinson, J., Hendley, D., Tanner, H., y Stables, A., Pupils' attitudes to science in key stage 3 of the National Curriculum: A study of pupils in South Wales, Research in Science y Technological Education, 16, 165-176, 1998. [ Links ]

Pell, T. y Jarvis, T., Developing attitude to science scales for use with children of ages from five to eleven years, International Journal of Science Education, 23, 847-862, 2001. [ Links ]

Qualter, A., I would like to know more about that: a study of the interest shown by girls and boys in scientific topics, International Journal of Science Education, 15, 307-317, 1993. [ Links ]

Ramsden, J.M., Mission impossible?: Can anything be done about attitudes to science?, International Journal of Science Education, 20, 125-137, 1998. [ Links ]

Reiss, M.J., Understanding Science Lessons. Five years of science teaching. Buckingham: Open University Press, 2000. [ Links ]

Schreiner, C. y Sj0berg, S., Sowing the seeds of ROSE. Background, Rationale, Questionnaire Development and Data Collection for ROSE (The Relevance of Science Education), Acta Didactica (4/2004). Oslo: University of Oslo, 2004. [ Links ]

Shamos, M., The Myth of Scientific Literacy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1995. [ Links ]

Simpson, R.D. y Oliver, J.E., A Summary of Major Influences on Attitude Toward and Achievement in Science Among Adolescent Students, Science Education, 74, 1-18, 1990. [ Links ]

Sjøberg, S. (2004). Science Education: The voice of the learners. Conference on Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe. Bruselas, Unión Europea (2 de abril de 2004). Consultado 8/7/2006 en http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/sciprof/pdf/sjoberg.pdf. [ Links ]

Smail, B. y Kelly, A., Sex differences in science and technology among 11-year-old schoolchildren: II-affective, Research in Science and Technological Education, 2, 87-106, 1984. [ Links ]

Speering, W., y Rennie, L., Students' perceptions about science: The impact of transition from primary to secondary school, Research in Science Education, 26, 283-298, 1996. [ Links ]

Taber, K.S., Gender differences in science preferences on starting secondary school, Research in Science and Technological Education, 9, 245-251, 1991. [ Links ]

Vázquez, A., Análisis de los datos del tercer estudio internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) desde la perspectiva del sistema educativo español. Memoria final de investigación. Madrid: MEC-CIDE, 2000. [ Links ]

Vázquez, A., Acevedo, J.A. y Manassero, M.A., Más allá de una enseñanza de las ciencias para científicos: hacia una educación científica humanística, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 4(2), 2005. Consultado 4/7/2006 en http://www.saum.uvigo.es/reec/ [ Links ]

Vázquez, A. y Manassero, M.A., Actitudes relacionadas con la ciencia: una revisión conceptual, Enseñanza de las Ciencias, 13, 337-346, 1995. [ Links ]

Vázquez, A. y Manassero, M.A., Los intereses curriculares en ciencia y tecnología de los estudiantes de secundaria. Palma de Mallorca: Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la Universitat de les Illes Balears, 2007. [ Links ]

Vázquez, A. y Manassero, M.A., El declive de las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes: un indicador inquietante para la educación científica, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 5(3), 274-292, 2008. Consultado 20/10/2008 en http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen5/Numero_5_3/Vazquez_Manassero_2008.pdf [ Links ]

Weinburgh, M., Gender differences in student attitudes towards science: a metaanalysis of the literature from 1970 to 1991, Journal of Research in Science Teaching, 32, 387-398, 1995. [ Links ]