Introducción1

Este estudio propone una categorización descriptivo-funcional de ciertos géneros discursivos escritos, y sus consecuentes productos textuales, que forman parte de la interacción pedagógica entre profesores de derecho y estudiantes de licenciatura en derecho de una universidad chilena perteneciente al Consejo de Rectores. La necesidad de contar con un mapa que permita describir las funciones que cumplen determinados géneros discursivos jurídicos en Chile es imprescindible en la tarea de alfabetizar a estudiantes universitarios de esta área. Este trabajo intenta ser un aporte pedagógico en estas labores, ya que actualmente existen escasas propuestas pedagógicas al respecto.

Describir las interacciones comunicativas pedagógicas escritas y orales en el ámbito universitario resulta de gran importancia, en la medida en que se acepte la premisa de que la universidad tiene la responsabilidad de guiar a los estudiantes en los procesos de alfabetización académica (Bazerman et al., 2005; Carlino, 2005; Castelló, 2009; Foster y Russell, 2002; Hyland, 2004; Parodi, 2010, 2008; Sanz, 2007; Swales y Feak, 2004). Así, "el estudio de los géneros discursivos que circulan en la universidad se presenta como una exigencia ineludible" (Marinkovich y Velásquez, 2010:127 ), pues "para realizar intervenciones didácticas desde una perspectiva de la alfabetización guiada por los géneros del discurso es requisito fundamental contar con una descripción de los textos que se leen y que circulan en los ámbitos de especialidad" (Parodi, 2010: 15).

En el caso específico de este trabajo, la interacción pedagógica adquiere particulares rasgos que se derivan de la comunidad epistémica estudiada, en este caso, la comunidad de profesores de derecho que comparten su conocimiento con los estudiantes, estos últimos en calidad de semilegos (Agüero, 2014). Dicha comunidad se caracteriza por la coexistencia de abogados que se desempeñan como académicos de tiempo completo, o académicos profesionales, y abogados que se dedican primordialmente al litigio y a la asesoría jurídica y que adicionalmente realizan labores docentes (Muñoz, 2014). Los propios estudiantes, tras haber completado sus estudios, escogen entre incorporarse a la comunidad epistémica en cuestión como litigantes, en la mayoría de los casos, o como académicos, en una proporción menor. Esta es la principal razón por la cual los estudiantes de derecho se enfrentan al desafío de acostumbrarse no sólo a discursos y textos que abordan la información y el conocimiento como fines en sí mismos, sino también a discursos y textos que se aproximan a la información y al conocimiento como instrumentos en la consecución de fines prácticos.

A fin de contribuir al proceso formativo de alfabetización universitaria, este artículo describe y agrupa una serie de producciones textuales emergentes de ciertos géneros discursivos escritos que aquí se plantean como paradigmáticos del ámbito jurídico y cuyo conocimiento se postula como imprescindible para el proceso de formación del estudiante inicial de derecho. En efecto, para mejorar las experiencias letradas de los estudiantes, constituye un requisito fundamental reflexionar sobre los procesos escriturales "como prácticas sociales que articulan toda una comunidad... donde se aplican determinadas reglas del juego" (Cassany y López, 2010: 370). En este trabajo se asume que la descripción

Al agrupar funcionalmente y caracterizar estructuralmente los géneros aquí estudiados, esta propuesta clasificatoria permitirá establecer ciertas características propias del contenido y forma que adopta el discurso escrito del derecho en determinadas situaciones enunciativas escritas, facilitando su enseñanza. La descripción de la situación enunciativa que caracteriza a textos frecuentemente utilizados en el ámbito profesional es una herramienta pedagógica útil para el estudiante recién iniciado en las prácticas discursivas de una determinada comunidad epistémica, específicamente en los cursos y talleres destinados al desarrollo de estrategias comunicativas escritas.

Metodología de conformación del corpus de trabajo

Para concretar la conformación del corpus, siguiendo los estudios sobre los géneros discursivos académicos (Parodi, 2010, 2009) se recolectaron todas las producciones textuales que paradigmáticamente forman parte del contexto universitario en la interacción estudiante-profesor en la escuela de derecho estudiada, y que emergen de ciertos géneros que serán descritos en este trabajo. La recolección de estos textos se logró al analizar todas las asignaturas impartidas en la malla de la carrera, con especial atención en aquellos cursos que implican la enseñanza de la función y estructura de ciertos textos que forman parte de la profesión del abogado. Se constituyó así un corpus conformado por 26 textos escritos, documentos que fueron estudiados considerando los siguientes criterios: características macrotextuales de cada uno, función discursiva y relación de los interlocutores en dicha interacción discursiva. Es así como en principio se constituyeron dos grandes agrupaciones: aquellos géneros utilizados en el marco de la exposición y análisis de problemáticas jurídicas por parte del profesor, por una parte, y por otra, aquellos que permiten a los estudiantes incrementar su conocimiento jurídico a través del ejercicio de verse expuestos a análisis y reflexiones sobre este ámbito. Luego de todo ello, y siempre teniendo como referencia la consecución práctica de dicha descripción, como resultado del análisis se obtuvieron tres grandes agrupaciones de géneros discursivos, constituyéndose así el corpus de trabajo.

Estas tres áreas discursivas forman parte de interacciones comunicativas de distinto rango enunciativo y están compuestas por producciones textuales que serán descritas más adelante. Esta caracterización se realizó siguiendo las teorías de la enunciación (Ducrot, 1982; Benveniste, 1977, 2014; Bajtín, 2011; Kerbrat-Orecchini, 1997; Traverso, 2004); los textos y los géneros se situaron en su contexto social, con el objetivo de describir su función en las situaciones discursivas en las que se insertan (Freedman y Medway, 1994) para dar cuenta, de forma muy acotada, de su mecanismo enunciativo (Kerbrat- Orecchioni, 1997).

En la agrupación de géneros jurídicos escritos, o colonia de géneros (Bathia, 2004; Fumero, 2006) según la función enunciativa que cumplen en la formación del estudiante de Derecho, se identificaron tres áreas:

La relativa a la escritura como destreza profesional.

Aquella relacionada con los procesos de investigación jurídica del estudiante.

La que tiene por propósito la creación de conocimiento jurídico.

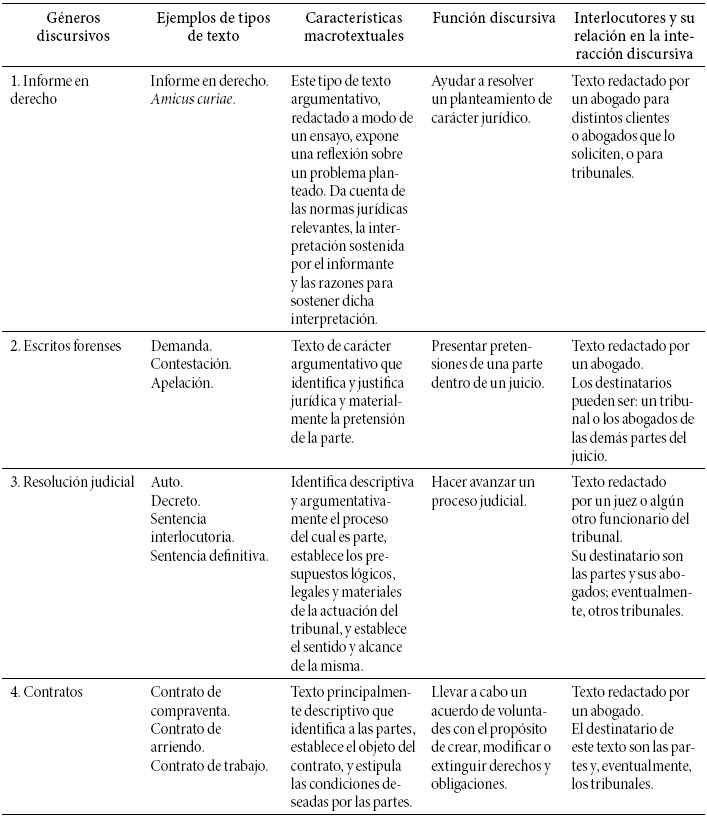

De esta forma, describimos, en primer lugar, aquellos géneros relativos a la escritura como destreza profesional, agrupados en cuatro categorías de actos discursivos: 1) Escritos forenses; 2) Resoluciones judiciales; 3) Contratos; 4) Informes en derecho. Idealmente, estas producciones textuales serán enseñadas al estudiante de derecho a lo largo de su proceso de formación, debido a que, naturalmente, su redacción, así como el conocimiento de su función y estructura macrotextual, son indispensables para desarrollar su profesión.

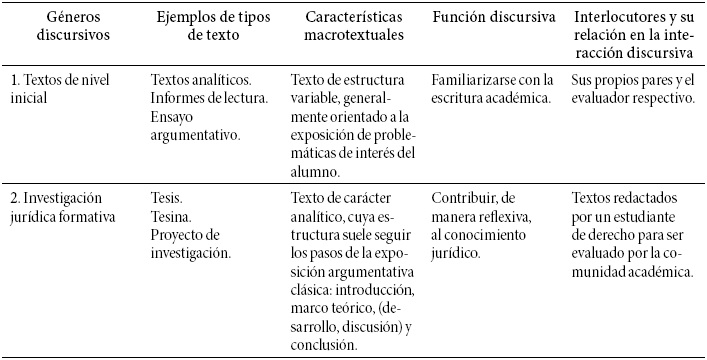

En segundo lugar se describen los géneros discursivos relativos a los procesos formativos de investigación del estudiante, agrupados en dos categorías: 1) Textos de nivel inicial; 2)Investigación jurídica formativa. Como resultado de la creación de este tipo de textos, el estudiante de derecho desarrolla paulatinamente la capacidad de exponer hechos o problemas por escrito, ofrecer argumentos respecto a los mismos y plantear perspectivas y argumentos de carácter jurídico.

Por último, se describen aquellos géneros discursivos que tienen por propósito la creación de conocimiento jurídico en sí, reunidos en dos categorías: 1) Doctrina jurídica; 2) Reportes no jurídicos. Estos géneros permiten al estudiante relacionarse con la "cultura jurídica externa", o cultura jurídica de los no profesionales del derecho (Friedman, 1975) por medio de textos en los que personas con un conocimiento básico del derecho (periodistas, sociólogos, funcionarios públicos) o bien que carecen completamente de él (personas sin formación jurídica), exponen los hechos o eventos jurídicos acaecidos.

En los apartados que siguen se presentan algunos antecedentes teóricos y la propuesta descriptivo-funcional de los géneros; al final se presentan algunas conclusiones y proyecciones de este estudio.

El proceso de enseñanza de la escritura académica

En los últimos años, una serie de investigadores del área de las humanidades (Bazerman et al., 2005; Carlino, 2005; Castelló, 2009; Foster y Russell, 2002; Hyland, 2004; Parodi, 2010, 2008; Sanz, 2007; Swales y Feak, 2004) ha asumido el desafío de presentar aportes para facilitar el proceso de alfabetización académica que debe enfrentar un estudiante universitario al incorporarse a este ámbito de estudio. Esto es así, dada la necesidad de realizar mejoras en la producción escritural de la mayoría de los estudiantes a lo largo de su formación universitaria. Así, considerando la relevancia transversal que tiene el desarrollo de las habilidades comunicativas en la universidad, el enfoque de la alfabetización académica propone que es labor de los profesores y de las universidades introducir a los estudiantes en la cultura académica escrita.

Además, desde hace más de una década, la enseñanza de la escritura en ámbitos académicos ha comenzado a consagrarse como una herramienta fundamental debido a su gran potencial epistémico (Miras et al., 2013) y a considerarse, además, como una herramienta indispensable, tanto para el aprendizaje como para el desarrollo del pensamiento. Este proceso sólo será posible si se reconoce que "[l]a escritura de los jóvenes adultos... no se ha estabilizado" (De Beaugrande, 1987: 20) y que sólo unos pocos estudiantes "han dedicado un esfuerzo serio a mejorar su escritura antes de llegar a la universidad" (De Beaugrande, 1987: 20); por otra parte, no es común encontrar estudiantes universitarios de pregrado que muestren un conjunto de habilidades de escritura ya fijas. Dado lo anterior, el proceso de alfabetización permitiría elevar el nivel del proceso escritural, así como las concepciones que se tengan respecto a la escritura.

La escritura, siguiendo a Carlino (2005) , constituye un proceso que estimula el análisis crítico con respecto al propio saber, debido a que su ejercicio otorga la posibilidad de mantener la concentración en ciertas ideas; esto se debe a la naturaleza estable de la escritura, en contraste con lo efímero que pueden llegar a ser el pensamiento y la oralidad. Pese a ello, la capacidad de realizar análisis críticos no es una consecuencia intrínseca de la escritura, sino el resultado de enfrentarse a ella desde una perspectiva compleja, pues tiene el poder de estructurar las ideas y, de alguna forma, de volverlas modificadas (Carlino, 2005). La escritura es una de las actividades más complejas, especialmente en el ámbito de la educación superior, en parte porque el lenguaje escrito implica la puesta en marcha de un amplio espectro de habilidades cognitivas, además de que está situado en un contexto sociocultural que posee sus propias prácticas (Nystrand, 1989).

Tal es la relevancia de estas actividades comunicacionales que podríamos llegar a afirmar que leer y escribir son algunas de las tecnologías más poderosas de las que disponemos para aprender y pensar (Miras et al., 2013), pues implican un proceso cognitivo que nos exige un mayor esfuerzo y compromiso. Sin duda, el proceso de escritura es un mecanismo lingüístico que implica un alto nivel de elaboración (Álvarez, 2006); esto se debe al rigor y precisión que se requiere en el uso de los términos, así como a la necesidad, por parte del escritor, de explicar al máximo su contexto mental. Por este motivo, su enseñanza tiene relevancia a lo largo de todo el proceso de educación de un individuo; además de ser una habilidad que se desarrolla y actualiza constantemente, pues consiste en un proceso que se va perfeccionando con la práctica (Carlino, 2013).

El discurso jurídico

Es innegable que los variados ámbitos de la actividad humana están vinculados, de una u otra forma, al uso de la lengua (Bajtín, 2011); todo investigador de las ciencias jurídicas es, al mismo tiempo, un escritor y "[c]omo tal está sujeto a la misma regla de oro: la manera en la que escribe importa tanto como lo que escribe" (López, 2011: 236). Además, dado que el desarrollo de las ideas se hace en el papel, y que constituye un proceso mental que implica conectar y describir conceptos e ideas, podríamos afirmar, incluso, que el desarrollo de la escritura permite mejorar el pensamiento (De Beaugrande, 1987).

En lo que respecta a la actividad jurídica, ésta amerita una especial atención en la enseñanza formal de ciertas estrategias de análisis, mecanismos de argumentación y persuasión; en definitiva, requiere el desarrollo de habilidades comunicativas escritas y orales debido a la importancia que tiene la precisión léxica y retórica en la fundamentación y explicación de ideas y conceptos en diversos contextos comunicativos.

Siguiendo la perspectiva de los procesos de alfabetización académica, se considera indispensable que un estudiante universitario de pregrado que curse estudios jurídicos, antes de decidir participar en una interacción comunicativa escrita aprenda a inferir, incluso en términos muy generales, cuál es la función de las interacciones escriturales que forman parte de la actividad discursiva jurídica y, ante todo, comprender qué se espera de su participación en ella, de modo que participe en dicho acto discursivo de forma competente y adecuada (Gumperz, 1982).

Es importante considerar que discurso no constituye simplemente una acumulación inorgánica de enunciados; muy lejos de ello, conforma una práctica lingüística social que es socialmente constitutiva y, a la vez, socialmente constituida por situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupos de personas (Fairclough y Wodak, 1997). El discurso es socialmente constitutivo porque es a través de éste que las relaciones sociales adquieren sentido, es decir, asumen patrones llenos de significación para sus participantes; y es socialmente constituido porque, para adquirir contenido, dicha significación depende de las propias estructuras sociales que constituyen su objeto. Como señalan Laclau y Mouffe, "una estructura discursiva no es una entidad meramente 'cognoscitiva' o 'contemplativa'; es una práctica articulatoria que constituye y organiza a las relaciones sociales" (Laclau y Mouffe, 1987: 109). Por tanto, "no podemos describir la sociedad ni las representaciones que la rigen por fuera de las plasmaciones lingüísticas" (Benveniste, 2014: 93).

Una de las aplicaciones prácticas del análisis del discurso es el estudio de instancias co municativas auténticas y la descripción de las relaciones entre el lenguaje y sus posibles con textos comunicativos de producción; ello permite, entre otras cosas, describir los fines que intenta perseguir determinado acto de comunicación. En efecto, el análisis discursivo es aquella disciplina académica que surge con el objetivo de identificar, clasificar y evaluar las prácticas discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social (Calsamiglia y Tusón, 2008). Su pretensión epistémica consiste en desentrañar los significados que subyacen a la estructura lingüística de los discursos; significados que, a su vez, permiten dar cuenta de la participación que dichos discursos tienen en la configuración de las sociedades (Stubbs, 1996; 1983).

Desde esta perspectiva, es sumamente interesante plantearse la posibilidad de describir ciertos procesos enunciativos, en este caso específicos del ámbito del derecho, cuya característica fundamental es ser dependientes tanto de su materia lingüística como de la ideología históricamente circunscrita en nuestra sociedad (Todorov, 2012).

La escritura académica jurídica

En el afán de describir las situaciones enunciativas y sus producciones textuales, diversos autores han explorado los géneros jurídicos desde la convicción de que su estudio permite mejorar la adaptación discursiva del estudiante novato en ámbitos de este tipo de interacción. Algunos de estos estudios han descrito específicamente la forma en que dicha descripción discursiva ayuda en los procesos de enseñanza de la escritura académica (Taranilla, 2012; Fumero, 2006; Bhatia, 2004, 2008, 1997) y para otros fines específicos como la traducción (Garofalo, 2009); otros estudios, en cambio, se han enfocado preferentemente en la descripción de la situación de enunciación y de los géneros discursivos (Agüero, 2014; García Petit y Agüero, 2014; Borja, 2007).

De forma acertada, los estudios de Bathia (2004, 2008, 1997) describen las ventajas del análisis de géneros en los procesos de enseñanza de la escritura jurídica debido a que dicha enseñanza facilitaría el complejo dominio del tecnolecto jurídico. Pese a que la monotonía que presentan ciertos textos de este ámbito puede parecer una desventaja en este proceso, este autor señala, asimismo, que este hecho facilitaría su enseñanza dado que dichas producciones textuales constituyen textos repetitivos y estereotipados, lo que hace más simple su descripción. Además, dichas producciones escritas son acotadas, si bien, como hemos mencionado anteriormente, sus características están determinadas por las ideologías propias de cada cultura.

Retomando las ideas de Bathia (1997) , su enfoque apunta a que la enseñanza de los géneros incentiva en el estudiante aprendiz el deseo explícito de ser parte de la comunidad profesional y de querer adquirir los recursos comunicativos, y no sólo aprender de forma mecánica ciertas estructuras y términos. Es así como propone las cuatro necesidades con las que se enfrenta un estudiante de derecho: comprender el código de comunicación de los especialistas; conocer los distintos contextos en los que se produce la comunicación especializada; y ser capaz de manipular los géneros especializados para responder a situaciones nuevas e inesperadas (cit. en Borja, 2007). Precisamente, el presente texto intenta ser un aporte para ayudar a solventar estas necesidades.

Los géneros discursivos del ámbito jurídico

La extrema heterogeneidad de los géneros discursivos, así como la dificultad que implica definir la naturaleza general del enunciado, exige acotar el objeto que será descrito y prestar mucha atención a la diferencia entre géneros discursivos primarios (simples) y secundarios (complejos) (Bajtín, 2011). Los géneros discursivos secundarios "surgen en las condiciones de una comunicación más compleja (principalmente escrita), de un desarrollo y organización cultural relativamente altos, tal como la comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su formación, ellos reúnen y reelaboran los diversos géneros primarios" (Bajtín, 2011: 13-14). Este trabajo se limitará a describir este género de carácter complejo y escrito.

Al igual que cualquier institución, los géneros ponen de manifiesto los rasgos constitutivos de la sociedad a la que pertenecen; por esa razón, es posible preguntarse por la existencia de ciertos géneros en una sociedad, y su ausencia en otra. La respuesta a esta interrogante es simple: una sociedad escoge y codifica los actos que corresponden de la manera más inmediata posible a su ideología (Todorov, 2012). Frente a este hecho, es relevante describir aquellos géneros del discurso que se circunscriben específicamente a prácticas comunicativas jurídicas en Chile y, específicamente en este caso, en una facultad de derecho; además, debe tomarse en cuenta que existen escasas "investigaciones sobre cómo en Chile el lenguaje es usado para resolver problemas y tomar decisiones en tales asuntos" (Agüero, 2014: 7). Además de todo ello, el discurso no es uno sino múltiple:

...tanto en sus funciones como en sus formas... cualquier propiedad verbal, facultativa en el nivel de la lengua, puede ser convertida en obligatoria en el discurso; la elección operada por una sociedad entre todas las codificaciones posibles del discurso determina lo que se llamará su sistema de géneros (Todorov, 2012: 27).

Un discurso se concibe como una actividad compleja que conduce a la distinción de sus dimensiones reales y funcionales (Loureda, 2009); así, es posible describir los niveles del lenguaje en tres categorías: universal, histórico e individual, los cuales se generan por propiedades constantes. En el nivel más general, dice Loureda siguiendo a Coseriu, están los fenómenos comunes a todo hablar y a todo idioma, esto es, el nivel universal, cuyo contenido es la designación o referencia de la realidad; el nivel histórico, por su parte, responde a la autonomía de los idiomas, y su contenido corresponde al significado; el nivel individual del lenguaje agrega la libertad del texto como producto final del hablar, "se erige sobre los dos niveles anteriores" y su tipo de contenido correspondiente es el sentido, o función textual (Loureda, 2009: 12). La competencia lingüística presenta una organización paralela a la recién expuesta de los niveles del lenguaje: diferenciamos el saber elocutivo, el saber idiomático y el saber expresivo. Es precisamente el texto, elemento material en el que se concretan y fusionan estos saberes, el producto de la comunicación en el que se pueden describir estos tres saberes o competencias lingüísticas. Entendemos el texto, entonces, como el producto que se obtiene del acto individual de materializar saberes lingüísticos.

Desde la perspectiva de la coherencia textual es necesario tener en cuenta hasta qué punto es posible flexibilizar la congruencia y la corrección en favor de la adecuación en el plano expresivo. El saber expresivo, o textual, constitutivo del nivel individual del discurso, corresponde a un determinado tipo de saber, se aplica a clases de circunstancias y de discursos o sobre un tipo de tema específico; equivale a saber construir nuevos textos de acuerdo con tradiciones discursivas o modelos fijados previamente (Loureda, 2009). De este modo, el saber textual es aquella competencia que permite construir y entender actos de habla específicos de una comunidad discursiva; por lo tanto, dicho saber se adquiere luego de un acercamiento a las reglas y procedimientos específicos de su construcción y, por cierto, posterior a un aprendizaje que permita entender la función discursiva que cumplen dichos textos en ámbitos discursivos específicos.

Precisamente en el caso del aprendizaje de la producción textual jurídica, y debido a su naturaleza normativa, es necesario familiarizarse con un lenguaje que se emplea, preferen temente, de una manera prescriptiva, ya que se emiten reglas que pueden, en determinados contextos de enunciación, tomar la forma de mandatos, prohibiciones y permisos, así como otras sobre cómo reconocer, modificar y aplicar dichas reglas; en otras palabras, emplea "reglas primarias" y "reglas secundarias" (Hart, 1998). El conjunto de dichas reglas, a su vez, es utilizado por los integrantes de la comunidad jurídica para orientar la conducta propia y la de otros (Raz, 2009), y se convierte en el objeto de prácticas interpretativas gobernadas por reglas desarrolladas por la propia comunidad jurídica (Dworkin, 1988). Los géneros discursivos del derecho, en consecuencia, operativizan las labores prescriptivas e interpretativas que rodean la regulación de la conducta social a través del derecho, por lo que podrían definirse, de forma elemental, como aquellos que se generan en la creación, aplicación, difusión e investigación del derecho (Borja, 2007).

En cuanto al estudio de la dinámica discursiva en la comunidad jurídica chilena, nos ha sido indispensable utilizar como referencia la propuesta de Agüero (2014) , pues permite visualizar las interacciones entre diferentes niveles de interlocutores que están asociados con el derecho. Siguiendo su propuesta, los tres principales grupos de interlocutores dentro de la comunidad jurídica son los litigantes, los académicos y los funcionarios, quienes conformarían el grupo de expertos. Así, Agüero (2014) propone un diagrama que muestra los flujos de comunicación del ámbito jurídico entre la comunidad jurídica con los así denominados legos y semilegos. Este modelo de la interacción jurídica en Chile nos permite acotar nuestro objetivo de estudio y centrarlo en la clasificación denominada semilegos y, más específicamente, en la interacción discursiva de este grupo de jóvenes noveles con los profesores de derecho. García Petit y Agüero indican que, en el grupo denominado semilegos se encontrarían "los miembros de una misma comunidad normativa que, aunque no son abogados, poseen un grado variable de conocimientos sobre cuestiones jurídicas. Un trabajador social, el actuario de un tribunal, un contador, un policía y un estudiante de derecho" (2014: 71).

Como hemos dicho anteriormente, las interacciones comunicativas que interesan a este estudio son aquéllas que pertenecen a los géneros discursivos de carácter escrito y complejo que se producen entre miembros de la comunidad jurídica (académicos) y estudiantes de derecho (semilegos) en el ámbito universitario, específicamente en los procesos de formación jurídica de una facultad chilena de derecho.

Es evidente que los textos que formarán parte de esta descripción pertenecen, a su vez, a otros ámbitos de la interacción comunicativa, por ejemplo, entre académicos y funcionarios o litigantes, o entre los mismos académicos; no obstante, este trabajo clasificatorio pretende específicamente describir aquellas producciones textuales que circulan en la interacción universitaria en los procesos de formación del área y en los procesos de enseñanza de la escritura académica, con el objetivo de facilitar la comprensión, por parte del estudiante, de las funciones y rasgos de los textos con lo que se enfrenta en esta etapa. Además, la escritura que se exige en los niveles universitarios consiste en una práctica académica que varía según las culturas institucionales en las que tiene lugar, pues generalmente se siguen acuerdos compartidos por sus miembros (Bazerman, 1988). Por esta razón, la descripción de los géneros discursivos que se realiza en este estudio no es suficiente para dar cuenta de la total interacción discursiva de las facultades de derecho en Chile, ya que puede ser insuficiente para describir la interacción social escrita de otras comunidades universitarias discursivas, o bien no adecuarse completamente a las funciones de los tipos de textos empleados.

Clasificación de ciertos géneros discursivos escritos jurídicos útiles en los procesos de alfabetización académica

Como planteamos en la introducción de este trabajo, se describirán tres grupos de géneros discursivos: un primer grupo de géneros corresponde a aquellos que hacen uso de la escritura como una destreza profesional que contribuye específicamente a la utilización práctica del derecho en la regulación de interacciones permitidas, prohibidas, o cuya legalidad está precisamente en discusión. En este caso, el académico presenta dichos textos al estudiante en cursos relacionados con instancias en las que el académico expone las principales producciones textuales usadas por abogados en dichas interacciones. En este caso, habitualmente lo que ocurre es que un texto producido en el marco de un proceso de regulación de la conducta social (esto es, en un contexto de producción eminentemente jurídico) es sacado de dicho contexto para ser insertado en un nuevo contexto, es decir, en el proceso de formación del estudiante de derecho (esto es, en un contexto de aplicación educacional). También puede ocurrir que, en el marco del proceso formativo, el docente instruya al educando acerca de cómo redactar por sí mismo uno de estos textos, realizando una simulación de procesos de regulación jurídica de la conducta social con fines pedagógicos. En el Cuadro 1 se identifican los géneros que hacen uso de la escritura como una destreza profesional.

Fuente: elaboración propia

Cuadro 1. Géneros discursivos relativos a la escritura como destreza profesiona

Estos productos textuales deben satisfacer, tanto en su forma como en sus contenidos, exigencias y constreñimientos provenientes de la legislación vigente. Adicionalmente, el ejercicio de la profesión permite a cada productor textual internalizar una serie de exigencias y constreñimientos adicionales de carácter formal, los cuales contribuyen a incrementar el parecido de familia de estos géneros discursivos. Así y todo, dichas exigencias y constreñimientos son lo suficientemente flexibles como para permitir cierta creatividad de parte del productor textual. Pese a ello, es posible que ciertos textos de los aquí mencionados varíen, "pues dependen de ámbitos concretos de empleo" (Coseriu y Loureda, 2006), situación que permite que existan diferentes convenciones incluso dentro de una misma comunidad de habla.

Un segundo grupo de géneros corresponde a los géneros discursivos relativos a los procesos formativos de investigación del estudiante. Estos permiten una interacción discursiva compleja entre estudiantes y académicos, pues forman parte de una práctica pedagógica que consiste en la producción de textos que paulatinamente entreguen al estudiante las habilidades discursivas y analíticas que le permitirán realizar investigaciones jurídicas. Forman parte de esta agrupación exposiciones y análisis realizados por los propios estudiantes cuyo destinatario es, en primer término, el académico. Este intercambio textual implica una mayor exigencia al estudiante debido a que esta producción textual involucra un proceso epistémico más complejo en tanto que su estructura y contenido es menos estandarizada que la de los textos fijos que reproducen información de forma reiterada. En el Cuadro 2 se muestra el grupo de géneros en cuestión.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Géneros discursivos relativos a los procesos de investigación jurídica

Por último, están aquellos géneros discursivos que tienen por propósito la generación de conocimiento sobre lo jurídico. Estos textos permiten crear un diálogo epistémicamente complejo, en el cual sean activadas las capacidades de análisis y crítica del estudiante, así como la utilización de sus conocimientos previos. Pueden ser diferenciados según si describen lo jurídico desde la perspectiva jurídica misma, o si lo describen desde perspectivas extrajurídicas, incluyendo entre éstas el mero sentido común. El Cuadro 3 identifica los textos que integran este grupo de géneros.

Estos dos géneros, la doctrina jurídica y los reportes no jurídicos, desempeñan un papel significativo en la formación del futuro profesional. Esto es así debido a que describen problemáticas jurídicas complejas, ya sea en el lenguaje disciplinario propio de la profesión, o bien en un lenguaje simplificado que permita a la generalidad de los ciudadanos comprender dichas problemáticas. Exigen al educando desarrollar la capacidad de leer de manera crítica, evaluativa, los reportes elaborados por otras personas. Ofrecen, asimismo, un ejemplo del tipo de productos textuales que un egresado de derecho debiera estar en condiciones de elaborar, por ello, la exposición a los mismos y su discusión resultará altamente instructiva cuando se trate de clarificar el tipo de desempeños que el educando debiera aspirar a ser capaz de lograr mediante su instrucción universitaria.

Conclusiones y reflexiones finales

Los géneros que aquí se han identificado, así como las características de sus producciones textuales, pueden experimentar variaciones, innovaciones o mixturas, pues hay que tener presente que los objetos descritos tienen límites porosos (Parodi et al., 2009: 78). También es posible que en otras comunidades epistémicas, incluyendo facultades de derecho pertenecientes a otras tradiciones jurídicas, como la estadounidense (Muñoz, 2011), existan otros géneros distintos.

Sin perjuicio de ello, la clasificación aquí propuesta sirve como punto de partida para ulteriores clasificaciones, así como de guía en la reflexión y la praxis pedagógica del ámbito jurídico chileno. Especialmente, se espera que constituya un referente en la práctica docente de los profesores encargados de desarrollar las habilidades de expresión escrita, pues la categorización permite que el estudiante observe las funciones que cumplen determinados textos, entienda su posible contexto de enunciación, sepa cuáles son los posibles interlocutores de dicha enunciación y conozca la descripción de su estructura macrotextual.

Como dijimos anteriormente, en este estudio se expone una topología (García Petit y Agüero, 2014) enunciativa, acotada, de las producciones escritas, que describe su estructura y función de modo muy general; estos textos se empalman constantemente, pues funcionan como comunicantes en diversos ámbitos de comunicación, no sólo en los ámbitos aquí descritos. Pese a lo acotado que pueda resultar esta primera aproximación, esta clasificación inicial contribuye al proceso de alfabetización académica del área jurídica, pero deberá ser complementada en futuros análisis con el fin de ir articulando un mapa más exhaustivo que exponga mayor información sobre dichas realizaciones discursivas.

En consecuencia, la clasificación que se presenta en este estudio constituye un primer acercamiento a una descripción de mayor amplitud sobre los géneros discursivos jurídicos escritos en Chile; este análisis debería continuar con estudios en mayor detalle, no sólo de las formalizaciones escritas, sino también respecto a los géneros orales de esta disciplina. Es necesario contar con un modelo completo que describa la conformación de los géneros discursivos jurídicos y que permita dar cuenta de las dimensiones y funciones de la oralidad y de la escritura en este ámbito de especialización. Todo ello facilitaría la tarea de presentar propuestas pedagógicas útiles en los procesos de alfabetización académica de los estudiantes de derecho.

Uno de los desafíos que debemos plantearnos en los procesos de enseñanza de la escritura académica para mejorar los niveles de calidad de la educación lingüística universitaria, es lograr que el desarrollo de estas competencias se realice por medio de una enseñanza significativa que apunte a la construcción y transformación del conocimiento (Barbeiro y Brandão, 2006), y que la enseñanza del proceso de escritura deje de estar supeditada a lo literal (Ruiz, 2009). Cierto es que la escritura no sólo constituye una forma de comunicar, sino también una manera de pertenecer y participar en una comunidad determinada (Bazerman et al., 2005; Carlino, 2013), por lo tanto, aprender a escribir con fines específicos implica involu crarse en un proceso de enculturación (Prior y Bilbro, 2011), tarea para la cual resulta indispensable conocer los géneros discursivos que permiten cumplir determinados fines comunicativos en dicho proceso.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)