Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de la educación superior

versión impresa ISSN 0185-2760

Rev. educ. sup vol.38 no.151 Ciudad de México jul./sep. 2009

Estudios e investigaciones

Los impactos socioeconómicos de la investigación en occidente: El caso SiMorelos

Alma Alicia Aguirre Jiménez*, Angélica Basulto Castillo** y Ana Rosa Moreno Pérez***

* Investigadora del Departamento de Estudios Regionales– INESER . CUCEA de la Universidad de Guadalajara, maestra en Administración. Correo e: aalma@cucea.udg.mx.

** Investigadora del Departamento de Estudios Regionales– INESER . CUCEA de la Universidad de Guadalajara. maestra en negocios y estudios económicos. Correo e: abasulto@ cucea.udg.mx

*** Investigadora del Departamento de Estudios Regionales– INESER . CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Maestra en economía. Correo e: anamoreno@cucea.udg.mx

Ingreso: 03/03/08

Aprobación: 01/06/09

Resumen

La generación y transferencia del conocimiento y tecnología enfrenta una problemática relacionada con el gran número de investigaciones que no tienen un impacto social ni económico por la falta de conocimiento del usuario. No son suficientes los enlaces que realizan las instituciones encargadas de vincularlos con los sectores productivos y públicos La pregunta a responder es: qué contenido, quiénes y en qué contexto se mejora o dificulta la comunicación y la sinergia entre investigadores y quienes toman las decisiones en los diferentes campos científicos. Este trabajo presenta algunos resultados sobre proyectos de investigación financiados por el Fideicomiso del Sistema de Investigación José María Morelos (SiMorelos) entre 1995 y 2000.

Palabras clave: Conocimiento, tecnología, impacto social.

Abstract

In Mexico, the act to generate and transfer knowledge and technology faces a problematic related to the great number of researches that do not have a social impact nor economic because of lack of knowledge by the user. There are not enough links made by the institutions entrusted to connect them with the productive and public sectors. There are important questions to answer: what contents, who, and what context would improve or impedes communication and synergy among investigators and those who take decisions on the different scientific fields. This work presents some results on projects of investigation financed by the Fideicomiso del Sistema de Investigación José María Morelos (SiMorelos), between 1995 and 2000.

Key words: Knowledge, technology, social impact.

Introducción

La problemática que enfrenta la generación y transferencia del conocimiento y tecnología en México está íntimamente relacionada con la gran proporción de investigaciones que no llegan a tener impacto social y económico debido esencialmente a que el usuario, que es el encargado de darle viabilidad a los resultados de la investigación, los desconoce y por lo tanto no los lleva a la práctica. En otros casos, aunque el investigador tiene contacto con el usuario o los beneficiarios potenciales de su investigación durante el proceso de estudio, unos cuantos años después esta relación se diluye o dispersa y los impactos esperados se vuelven intangibles, y en el peor de los casos, nulos. La gestión sustentable de un sistema de ciencia y tecnología se caracteriza por la existencia de mecanismos institucionales que aseguren la estabilidad y la independencia de un sistema de toma de decisiones participativo y transparente (Arlindo, et al., 2002).

En cuanto a las instituciones que realizan investigación, una de sus funciones sustantivas ha sido la vinculación con los sectores productivo y público. No obstante, sus esfuerzos no han sido suficientes pues es una labor que deben compartir con los demás sectores. En este sentido, se requiere mayor esfuerzo en los esquemas específicos de innovación y transferencia de tecnología.

Respecto a la transferencia sustentable del conocimiento y la tecnología Arlindo (2002) señala que se caracteriza por la capacitación efectiva de las instituciones, principalmente a través de la formación de sus recursos humanos, en el sentido de alcanzar un nivel de aprendizaje que propicie: a) la optimización de las tecnologías introducidas; b) su adaptación a las condiciones locales, sectoriales y sociales que prevalecen; y c) el establecimiento de las relaciones de complementariedad e interdependencia con redes (o centros) nacionales (o internacionales) generadores de innovación y conocimiento.

En México, como en otros países en desarrollo, los investigadores esperan que los conocimientos que generan se utilicen y contribuyan al bienestar de la población. Por su parte, los que toman decisiones se esfuerzan por elegir el curso de acción con mayores probabilidades de beneficiar a la población. Si se asumen estas premisas como esencialmente ciertas, es inevitable preguntarse ¿por qué estos protagonistas sociales, cuyos objetivos a largo plazo son similares, no interactúan y se apoyan sólo de manera esporádica?

Para responder a esta pregunta se requiere información que permita comprender aspectos más específicos: qué contenido, quiénes y en qué contexto se mejora o dificulta la comunicación y la sinergia entre investigadores y tomadores de decisiones en los diferentes campos de la ciencia.

El conocimiento y reconocimiento de que el contenido racional de la investigación no necesariamente tiene valor para el proceso de formulación de políticas, implica que las decisiones políticas son independientes de la razón. Por ello, el llamado a tomar la investigación como una guía para la elaboración de políticas resulta mucho más complejo de lo que pudiera parecer a primera vista.

Desde esta perspectiva, en este trabajo se presentan algunos resultados derivados de la evaluación de impacto socioeconómico realizada por las autoras (Moreno, et al.; 2007) sobre proyectos de investigación financiados por el Fideicomiso del Sistema de Investigación José María Morelos (SiMorelos) entre 1995 y el año 2000.

En 2004 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solicitó dicho estudio a la Universidad de Guadalajara, conscientes ambas instituciones del lapso de tiempo transcurrido y precisamente por eso: porque las acciones de una política pública no son evaluadas correctamente sólo en el corto plazo, y menos en el caso de una política de ciencia y tecnología. A la fecha de tal evaluación (2004–2006) lo importante era analizar los impactos de esa política y establecer su permanencia en el tiempo, es decir, los frutos de las investigaciones en el corto, mediano y largo plazos.

Una de las principales aportaciones de esta evaluación fue la metodología utilizada, ya que ningún sistema de investigación regional había evaluado hasta entonces sus impactos o efectos sociales y económicos. Actualmente el Conacyt está trabajando en la unificación de una metodología única a nivel nacional que evalúe periódicamente los impactos de los proyectos de investigación y la pertinencia de seguirlos apoyando bajo mejores y nuevos esquemas.

El fideicomiso SiMorelos1 formado por Conacyt y los gobiernos estatales de la región, donde la inclusión del primero ha sido clave para el impulso de regiones innovadoras; su visión sobre la dinámica del proceso de innovación tecnológica en México y, particularmente, las fases de investigación y transferencia de tecnología, se ha modificado en los últimos años, al pasar de un enfoque basado en la oferta tecnológica a uno orientado por la demanda tecnológica, donde los actores (usuarios y beneficiarios) se constituyen en un agente clave en la gestión del proceso al participar de manera importante en la toma de decisiones y administración de los recursos. Los sistemas de investigación regionales fueron muy importantes para lograr este cambio de orientación.

Por tanto, con base en la evaluación referenciada, en este documento nos centramos en el papel que juegan las instituciones en donde están adscritos los directores de proyectos de investigación; aspecto que resultó de gran interés al realizar la evaluación y que en su oportunidad no se realizó.

A primera vista podría parecer innecesario reflexionar sobre la institución de adscripción del investigador y concentrarnos en su desempeño como académico y en los resultados de su investigación, sin embargo, partimos del conocimiento de que el establecimiento de flujos de comunicación entre investigadores y usuarios (directivos/ ejecutivos de las instituciones/empresas públicas o privadas) juega un papel crucial y ello depende en gran parte de la institución en la que labora dicho investigador. Asimismo, los procesos colaborativos que permiten la generación de capacidades y adaptación de resultados incluye un complejo y variado conjunto de recursos institucionales, es decir, el marco institucional —como lo considera el neoinstitucionalismo— fomenta o inhibe el intercambio y la adopción de tecnologías o conocimientos. En suma, se considera que las instituciones son clave para el impulso de regiones innovadoras, tanto por la estructura institucional y/o arreglos institucionales, ya que la literatura sobre el tema considera que éstos establecen las reglas formales e informales para que opere el sistema y los componentes del mismo interactúen sinérgicamente.2

Consideraciones teóricas

Dentro de la literatura dedicada al campo de la evaluación de proyectos se puede encontrar un significativo número de metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, que demandan planteamientos participativos y, en este sentido, son compatibles con los desarrollos de métodos de evaluación que tienen en consideración a los distintos participantes del proyecto como una vía para ampliar y mejorar los criterios de evaluación. En esta línea se han puesto en marcha experiencias orientadas al desarrollo específico de indicadores de impacto (Momux, D., et al., 2006).

Abdala (2004) señala que "Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible el conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas propuestas y los recursos movilizados". Este mismo autor, manifiesta que la evaluación es un proceso que facilita la identificación, la recolección y la interpretación de informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y a los responsables de la ejecución y gestión de los programas o proyectos.

Asimismo, es generalmente aceptado que toda evaluación puede realizarse en cuatro momentos del ciclo de vida del proyecto: ex ante; de inicio, de proceso; evaluación de resultados y Ex post (de impacto), los que Tarazona (2002) presenta de manera gráfica con el siguiente esquema (figura 1).

Este mismo autor señala que la evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de criterios base que permiten establecer sus conclusiones. Manifiesta además que no existen criterios únicos que, por lo general, surgen en función de la naturaleza de cada proyecto, empero existe cierto consenso en la necesidad de analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los proyectos.

Para realizar la evaluación del programa Si–Morelos se tuvieron dificultades en la localización de metodologías adaptadas a sus singularidades. En primer lugar, era necesario un enfoque micro para analizar los impactos académicos, sociales, económicos y ambientales de los resultados de cada uno de los proyectos de investigación, con la necesidad de discriminar los impactos derivados del proyecto, de los impactos genéricos del proceso de investigación en sí.

Dado que la evaluación se realizó posterior a la conclusión de los proyectos de investigación, se trata de una evaluación ex post, en la cual surgió la necesidad de utilizar metodologías y disponer de información muy diferente en cada caso. Como resultado de lo anterior, no se encontró una metodología estandarizada que fuera suficientemente satisfactoria para tratar con la multiplicidad de facetas de cada proyecto de investigación, motivo por el cual se realizó un modelo de evaluación ad hoc.

Dentro de los enfoques de evaluación existentes, se consideró que la evaluación mixta de carácter cuanticualitativa es la que más se acerca al abordaje de la evaluación a realizar. Abdala señala que el abordaje mixto permite tener datos cuantitativos y se agrega el aporte cualitativo. De entre éstos, se encuentran los cambios actitudinales, psicosociales, autoestima, empleabilidad, entre otros. Este autor manifiesta que el aporte mixto ayuda a entender más porqué unos programas son exitosos y otros fracasan.

En nuestra investigación se coincide con la perspectiva de que la transferencia sustentable del conocimiento y la tecnología se caracteriza por la capacitación efectiva de las instituciones, principalmente a través de la formación de sus recursos humanos, en el sentido de alcanzar un nivel de aprendizaje que propicie: a) la optimización de las tecnologías introducidas y su transferencia para su aplicación en el ámbito social; b) su adaptación a las condiciones locales, sectoriales y sociales que prevalecen; y c) el establecimiento de las relaciones de complementariedad e interdependencia con redes (o centros) nacionales (o internacionales) generadores de innovación y conocimiento (Arlindo, 2002)

Por otra parte, la concepción de lo que debe ser la productividad de un proyecto de investigación fue un indicador básico en nuestro trabajo. Bravo (2001) señala que algunos problemas asociados con la productividad de los proyectos de investigación están relacionados frecuentemente con la cantidad de productos que debe generar el proyecto de investigación de acuerdo al monto a financiar, cuando la productividad se podría expresar como la cantidad, calidad e impacto de los productos obtenidos por proyectos en relación con la cantidad de recursos utilizados.

Al tomar en consideración estos enfoques y aspectos de la evaluación de proyectos, se determinó el modelo de evaluación a seguir, éste consideró como elementos principales: que se trataba de una evaluación mixta de carácter cuanticualitativa, y se adoptó el concepto de productividad para expresar en términos cuantitativos el impacto generado por los proyectos.

El Sistema de Investigación José María Morelos (SiMorelos)

En México, el Conacyt, en su ámbito de competencia, ha instrumentado cuatro programas principales: formación de recursos humanos, apoyo a la ciencia, al desarrollo regional y a la modernización tecnológica.

En el marco del programa de apoyo al desarrollo regional, de 1994 a 2000 se crearon nueve sistemas de investigación regionales,3 los cuales financiaron proyectos de investigación básica, aplicada y tecnológica de investigadores de instituciones de educación superior o centros de investigación, enfocados a crear conocimientos o tecnologías que mediante su aplicación permitieran generar desarrollo en las distintas regiones de México.

El surgimiento del SiMorelos forma parte de las acciones formales de descentralización del Conacyt y creó una gran expectativa en la comunidad científica regional porque se modificó el enfoque de trabajo y propició la posibilidad de incidir en el desarrollo regional.

De acuerdo con el Conacyt, la estrategia del SiMorelos contribuiría al desarrollo económico y social de la región a través de:

1. Financiamiento de proyectos de investigación que abordaran los problemas que frenan el desarrollo de la región.

2. Inducir la participación de los sectores productivo y social en las actividades de investigación.

3. Fomento de una cultura de colaboración.

4. Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas regionales.

Con el objeto de abordar de manera adecuada la problemática, se establecieron seis grandes áreas que requieren la concurrencia de todas las disciplinas o áreas de conocimiento: alimentos, salud, desarrollo social y humanístico, desarrollo urbano y vivienda, desarrollo industrial, y recursos naturales y medio ambiente.

El SiMorelos otorgó recursos financieros por un monto de $ 63'858,607.00 con los cuales apoyó un total de 326 proyectos de investigación; no obstante, no contaba con información precisa acerca de los beneficios que tuvieron los proyectos apoyados para la región o el país. En esta evaluación ex post se buscó documentar lecciones de la experiencia, monitorear los impactos reales de los proyectos y generar información que contribuya a la planeación y toma de decisiones en futuros programas y proyectos.

Instrumentos para evaluar los proyectos de investigación

De un total de 326 proyectos apoyados por el SiMorelos entre 1995 y 2000 se seleccionó una muestra de 40 casos (12.3% de los proyectos) para la evaluación socioeconómica4, entre ellos sobresalen los del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con 9 proyectos, la Universidad de Guadalajara (UDEG), también con 9, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 6 proyectos. Los restantes fueron también de instituciones de gran prestigio, como el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), la Universidad de Colima (UDE–COL), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNH), Colegio de Postgraduados (COLPOS), la Universidad Autónoma Chapingo (UACHA), el Instituto Tecnológico de Tepic (ITT), la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En campo se entrevistó a los directores, usuarios5 y beneficiarios6 de los proyectos de los 40 casos de la muestra entre junio y octubre de 2005. A través de dichas entrevistas se logró captar información sobre el cumplimiento de metas, limitaciones, problemática, sugerencias para la mejora y otras. Todo ello, permitió analizar los alcances y el impacto del programa SiMorelos, a nivel global y por área del conocimiento. Con tal información en esta ocasión hacemos un análisis de los resultados y las percepciones proporcionadas por los actores involucrados de acuerdo con la institución a la que pertenecía el director de cada proyecto de investigación.

Gráfica 1. Distribución de proyectos de investigación por Institución

Indicadores utilizados

La información recabada en los expedientes y en campo nos llevó a calcular los indicadores diseñados para medir el impacto desde la perspectiva de cada uno de los involucrados, tanto para el desarrollo como para la puesta en marcha y el seguimiento de la adopción de resultados.

A continuación se explican los conceptos que abordan y la puntuación otorgada.7

Productividad 1

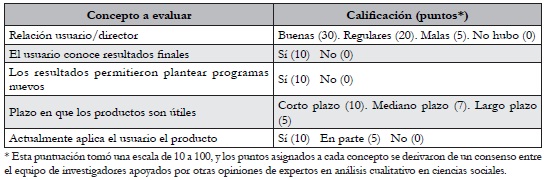

Se refiere al grado en que el usuario aprecia el impacto y la trascendencia institucional, así como la relación con los directores.

Productividad 2

Se obtuvo de la información que dieron los beneficiarios sobre el aprovechamiento de los resultados. Las respuestas afirmativas, en cada inciso, recibían 10 puntos, las respuestas negativas recibían 0.

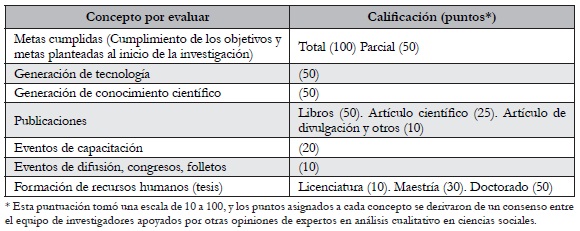

Productividad académica

Se identificaron las variables más representativas del desempeño académico, a las que se les asignó una ponderación específica. Se obtuvieron estos indicadores con base en la información de los expedientes de informes finales de los proyectos que en su debido momento se entregaron a la delegación regional del Conacyt; nos fueron proporcionados para esta evaluación los considerados en la muestra, así como las entrevistas con los directores. En el cuadro siguiente se presentan estas variables y sus puntajes respectivos.

A fin de tener una apreciación general el comportamiento de los proyectos, tanto para la P1, P2, la Productividad académica y la Productividad total, con base en los resultados absolutos de las diferentes mediciones, se clasificó cualitativamente cada uno de los proyectos, a los que se ubicó en alguna de las siguientes categorías: malos, regulares, buenos o excelentes. Los estratos para cada clase se obtuvieron de dividir los puntos máximos alcanzados por un proyecto en cada categoría, entre 4; así, los que caían en el menor rango se clasificaron como malos, y los que se ubicaron en el más alto, como excelentes.

Índices ponderados

Los índices calculados por proyecto y área, considerando las relaciones entre variables fueron: Índice de Productividad Ponderada de Productos de Investigación (IPP) e Índice de Productividad Académica de Productos de Investigación (IPA). El IPP es la relación de la participación relativa de la productividad de cada proyecto en la productividad total del área, entre la participación relativa en financiamiento a cada proyecto en el financiamiento total al área.

El IPA es la relación de la participación relativa de la productividad académica de cada proyecto en la productividad académica total del área, entre la participación relativa en nanciamiento a cada proyecto en el financiamiento total al área.

Estimación del IPP

IPP = PP (participación en productividad) / PC (participación en costos)

PP = TPP (total de productividad por proyecto) / TPA (total de productividad por área)

PC = MNP (ministración neta por proyecto) / MNA (ministración neta total del área)

Interpretación de resultados de los índices

IPP > 1 proyecto muy eficiente o barato

IPP < 1 proyecto ineficiente o caro

IPP = 1 proyecto eficiente (la productividad es proporcional a su costo)

Por la forma de calcular estos índices, la eficiencia a la que se hace referencia es relativa al costo, es decir, un proyecto es eficiente si la proporción de producción (medida por la nota obtenida) que aporta es igual a la proporción de la aportación financiera del FoSiMorelos a ese proyecto. De igual manera se calcula e interpreta el IPA.

Alcance de metas de los proyectos de investigación

En relación al cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos de investigación realizados en cada una de las 13 Instituciones participantes, el 62 por ciento de las instituciones alcanzaron la totalidad de sus metas (ver gráfica 2), mientras que en el 38 por ciento restante, el cumplimiento oscila entre el 90 y 75 por ciento.

Respecto a los casos y causas de incumplimiento total de metas, de acuerdo con la información recabada en campo, el 50 porciento de las investigaciones no lo lograron por causas externas: en la mayoría de estos casos no contaron con los apoyos complementarios principalmente de carácter técnico y/o económico; en el 40% se debió a causas internas a la investigación: falta de cooperación de los beneficiarios para desarrollar las actividades necesarias, o problemas de coordinación con el equipo de trabajo, entre otros; y en el 10% las causas fueron tanto internas como externas.

Los resultados de investigación pueden generar nuevas interrogantes que reflejen la necesidad de iniciar nuevas líneas o proyectos; en este caso, en el 46 por ciento de las instituciones participantes8, el 100 por ciento de las investigaciones financiadas por el SiMorelos plantearon nuevos programas de investigación; en el 31 por ciento de las instituciones9, sólo el 65 por ciento de los proyectos realizados iniciaron proyectos derivados y el 23 por ciento de las instituciones no plantearon nuevos proyectos10.

Percepción de los usuarios de los resultados de investigación

Un proyecto, para ser exitoso, debe contar con una interacción eficiente y armoniosa entre directores de proyecto, usuarios11 y beneficiarios, lo que se toma en cuenta con los indicadores de Productividad tipo 1 y tipo 2. La interacción entre todos los participantes marca la diferencia de la magnitud de los efectos en la comunidad; se parte del supuesto: a mayor comunicación e involucramiento de estos actores, mayor impacto social, económico, productivo, tecnológico y ambiental generará según sus particulares propósitos.

En la Productividad 1 se revela principalmente la perspectiva del usuario el cual identifica la calidad de las relaciones entre el responsable del proyecto y el usuario, el conocimiento de los resultados finales, el plazo en el que tendrían aplicabilidad, el aprovechamiento actual y si esta experiencia les permitió desarrollar nuevos proyectos.

De acuerdo con la información recabada a través de encuestas a los usuarios de los diversos proyectos, en la gráfica 3 se aprecia que el cien por ciento de los usuarios de los proyectos generados por investigadores del ITT, la UACHA y el ITESM conocieron los resultados finales de los proyectos, en tanto que los usuarios de proyectos del INIFAP, la UDEG e IMSS, sólo entre el 78 y 89% de los usuarios los conocieron. Cabe mencionar que estas tres instituciones tuvieron la mayor proporción de proyectos de investigación. En las Instituciones como CIATEJ, UDECOL y UMSNH, de manera homogénea el 67 por ciento de los usuarios de sus proyectos conocieron los resultados finales. Finalmente, los casos extremos son COLPOS, UAN, CIATEC e ITM en donde ninguno de los usuarios conoció los resultados de las investigaciones realizadas en esas instituciones. Entre las principales causas se encontró que en su momento hubo desistimiento de los usuarios a participar, por consiguiente tampoco conocieron los resultados finales de la investigación.

Respecto a si el usuario aplica actualmente el producto final de la investigación, depende de las posibilidades técnicas y económicas de aplicación o de absorber el conocimiento por parte de los usuarios, así como de los procesos de transferencia de resultados de investigación que gestionen los investigadores en cada institución que representan. Bajo estos supuestos, la gráfica 4 muestra que tan solo los usuarios de resultados de investigación de una institución los aplican al 100 por ciento, en este caso el proyecto se refiere a tecnología informática dentro del área de desarrollo industrial; los resultados de investigación de 6 instituciones sólo se aplica entre 65 y 43 por ciento y en las 6 instituciones restantes, ningún usuario ha utilizado el conocimiento o tecnología generada en los proyectos analizados.

En el INIFAP, por su política, los investigadores identifican las necesidades y la problemática de los productores y agricultores para desarrollar en esa dirección propuestas de investigación y, consecutivamente, la búsqueda de presupuestos para su realización. Estos proyectos son de investigación aplicada y transferencia de tecnología, cuentan con las más altas puntuaciones en los impactos y efectos (P1 y P2), en aspectos como aplicación y difusión de los productos de la investigación, como respuesta a los compromisos asumidos por el titular ante las agrupaciones productoras interesadas en la investigación del fenómeno y cuya aportación económica es importante. Sin embargo, por causas externas al proyecto (por ejemplo: cambio de cultivo del productor para lo cual ya no opera el proyecto) no se aplican los resultados en algunas ocasiones.

En general, entre las principales causas detectadas por las que el usuario no ha aplicado o no aplica actualmente el producto final de los proyectos de investigación en las encuestas realizadas se mencionaron las siguientes:

• El investigador entrega los resultados de investigación al usuario y el primero, al terminar su función, generalmente no le da un seguimiento a la aplicación.

• El usuario no siempre es el beneficiario de los resultados de la investigación, por lo que su transferencia a los segundos requiere de recursos financieros para invertir en la aplicación de estos resultados, principalmente cuando se trata de proyectos tecnológicos y que generalmente requieren de realizar la formulación de un proyecto de inversión que demuestre la factibilidad económica y social para que obtenga financiamiento de instituciones públicas o privadas para su implementación.

• Cuando las instituciones públicas son los usuarios de los productos de investigación, han argumentado que no cuentan con personal calificado para implementar estos resultados o en otros casos, en los cambios de administración no se le da seguimiento.

• El o los usuarios desistieron de participar en el proyecto desde el inicio.

Como ya se mencionó, el éxito de un proyecto depende mucho de la comunicación y relaciones que se establezcan entre director y el o los usuarios de un proyecto. En la gráfica 5 se muestran los promedios alcanzados por cada institución de adscripción del director de proyecto respecto a la calidad de las relaciones entre los directores y sus usuarios. El 38 por ciento de las instituciones participantes reflejaron haber tenido buenas relaciones usuarios–directores de los proyectos, mientras que en el 46 por ciento de las instituciones solo se logró tener regulares relaciones y finalmente en el 15 por ciento de las instituciones no hubo esta relación.

Se encontró una relación directa entre el usuario que conoce los resultados finales y los aplica (gráficas 4 y 5), y el tipo de relación que se tuvo entre los directores de proyecto y los usuarios de los mismos. En aquellas instituciones donde el usuario conoce los resultados de investigación y además los aplica, coinciden con haber tenido una buena relación entre los directores de proyectos y los usuarios.

La suma de las anteriores variables se refleja en el indicador de Productividad tipo 1 (gráfica 6) donde la media fue aproximadamente 40 puntos. Sólo cuatro instituciones estuvieron por debajo de la media, es decir, de los resultados promedio del resto de instituciones.

El proyecto de la Universidad Autónoma Chapingo y el del ITESM resultaron con los valores más altos. En estas instituciones es reconocida su gestión en términos de la labor realizada para la transferencia de conocimientos. Además, sus proyectos resultaron excelentes si se comparan con las demás instituciones (ver gráfica 7). Proyectos con muy baja productividad fueron el del ITT, el CIATEC y el ITM, en el IMSS los proyectos fueron de regular a excelentes; en las universidades la mayoría de proyectos tuvieron resultados extremos.

Efectos en beneficiarios

La productividad 2 es el indicador que desde el punto de vista del beneficiario da cuenta del conocimiento de los resultados, su aplicación actual y el tipo de beneficios que percibe, tales como: mejores ingresos, disminución de costos, mayores rendimientos, mejoría en la calidad de su producción, mayor eficiencia, mejoría en el medio ambiente y en general mejoría en la calidad de vida. En cada proyecto pudieron variar los beneficios percibidos dependiendo de su aplicación, por lo que no en todos los proyectos se encontraron beneficios en estos aspectos.

Las entrevistas realizadas a los beneficiarios son consideradas como un sondeo de la población objetivo, ya que debido a la dificultad para localizar a beneficiarios directos, dado el tiempo transcurrido del término del proyecto (recordemos que fueron proyectos desarrollados entre 1995 y 2000), la falta de registros adecuados sobre beneficiarios en las instituciones usuarias, los proyectos de investigación básica que no contaban con beneficiarios directos y tangibles, y otras causas, la localización de este segmento de actores implicó que las entrevistas no cumplieran con los requisitos metodológicos indispensables para una muestra representativa12.

Con el objeto de conocer el alcance de la difusión de los resultados de los proyectos de cada institución hasta llegar a sus beneficiarios, en la gráfica 8 se aprecia que en el 38 por ciento de las instituciones los beneficiarios de los proyectos se enteraron de la tecnología y/o conocimiento generado, en el 31 por ciento de las instituciones los rangos de beneficiarios enterados fluctuó entre 33 y 89 por ciento y, finalmente, en otro 31 por ciento de las instituciones no logró difundir hasta los beneficiarios los conocimientos y tecnologías generadas.

En términos del universo total de beneficiarios propuestos por los investigadores de las diferentes instituciones, se estimó que en promedio el 35% aplica actualmente la tecnología/ conocimiento (gráfica 9).

Al analizar este rubro por institución, el 100 por ciento de los beneficiarios de los proyectos realizados en la UACHA, y el ITESM aplican la tecnología generada; en estos casos, la tecnología empleada y el factor económico para su implementación han sido determinantes.

En el caso del INIFAP y CIATEJ el 78 y 67 por ciento, respectivamente, de los beneficiarios aplican los resultados de las investigaciones realizadas en esas instituciones; cabe mencionar que la característica de este segundo grupo de instituciones es que sus funciones son eminentemente de investigación, principalmente de generación de tecnologías para las áreas de alimentos y agropecuarias, por consiguiente están más estrechamente vinculados con usuarios y/o beneficiarios que por lo general son pequeños productores.

El tercer grupo está conformado por el IMSS, UDEG, UDECOL y la UMSNH, en donde el 33 por ciento de los beneficiarios son los que aplican estos resultados, es importante resaltar que estas instituciones tienen actividades sustantivas que cumplir además de la investigación, por consiguiente se infiere que es más débil el vínculo entre éstas y los usuarios/beneficiarios para darle el seguimiento a la aplicación.

Finalmente, en el COLPOS, ITT, UAN, CIATEC y el ITM ninguno de los beneficiarios aplica los conocimientos o tecnología generada, el comportamiento de este grupo se asocia a la ausencia de vinculación entre usuarios y beneficiarios.

La aplicación de los conocimientos o tecnología genera diferentes tipos de efectos según el tipo de proyecto realizado. Con el propósito de identificarlos, se determinaron siete efectos: mejores ingresos, mayor eficiencia, disminución en costos, mayores rendimientos, mejor calidad de productos, mejora en el medio ambiente y mejor calidad de vida.

Al analizar los tipos de efectos que manifestaron los beneficiarios haber percibido por la aplicación de los conocimientos y/o tecnología de los proyectos de cada institución, en la gráfica 10 se observa que:

• En los proyectos del INIFAP se perciben los 7 efectos contemplados, destacando en mayor proporción los efectos de mejores rendimientos y mejora en el medio ambiente.

• En los proyectos del CIATEJ los beneficiarios perciben 5 efectos, sobresaliendo una mejor calidad en el producto.

• Los beneficiarios de los proyectos del IMSS solo apreciaron dos efectos congruentes con las actividades de este Instituto: mayor eficiencia y mejor calidad de vida.

• Respecto a los proyectos de la UDEG, se distinguen 5 efectos con énfasis en mayor calidad de productos y de calidad de vida.

• Los proyectos de la UDECOL. se reportan 6 efectos en donde mejores ingresos y mejor calidad de productos son los sobresalientes.

• Los beneficiarios de los productos de investigación de la UMSNH, reportan haber observado los 7 efectos de manera proporcional.

• En cuanto a los proyectos de la UACHA, se distinguieron 6 efectos de manera proporcional, no se observó mejoras en el medio ambiente.

• En cuanto a los proyectos del ITESM los beneficiaros identificaron 4 efectos relacionados con mejores ingresos, disminución de costos, mayores rendimientos y mayor eficiencia de manera proporcional.

• Las 5 instituciones restantes, COLPOS, ITT, UAN, CIATEC e ITM, al no tener beneficiarios, tampoco pudieron obtener indicadores de impacto en beneficiarios.

Por lo anterior, existe una heterogeneidad en la percepción de los efectos según los beneficiarios, donde solamente en dos de las instituciones se percibió el total de efectos contemplados.

Por otra parte, en la mayoría de los proyectos de investigación no se percibe una contribución a la mejora del medio ambiente, ya que sólo los beneficiarios de dos instituciones percibieron este efecto. En general, la moda de los efectos generados por las investigaciones de las trece instituciones fue de 6 efectos.

La suma de las anteriores variables se refleja en el indicador de Productividad tipo 2 (gráfica 11) donde la media fue aproximadamente 20 puntos. A diferencia de la productividad 1 en este caso la mayoría (7 instituciones) están por debajo de la media. Ya se han mencionado, al analizar por separado cada una de las variables que conforman este indicador, las causas y dificultades tanto para conocer los beneficios como para que se apliquen los resultado de los proyectos. Simplemente el tiempo es un factor fundamental, pues a varios años de concluido el proyecto es totalmente factible evaluar sus beneficios que en el mediano y largo plazos representan alcances de mayor impacto.

De nueva cuenta son la UACHA y el ITESM los que obtuvieron resultados excelentes en términos de las respuestas de sus beneficiarios (gráfica 12). Sin embargo, son las universidades las que enfrentan los mayores problemas para hacer trascender sus resultados entre los beneficiarios; sus usuarios generalmente son instituciones públicas (de salud, de agua potable, de turismo, de urbanismo, de recursos naturales, por ejemplo, tanto municipales como estatales) y las relaciones entre director–usuario son en promedio regulares, detrás de esto hay prejuicios sobre el trabajo de las universidades públicas, y que en muchos casos imperan las relaciones públicas más que el conocimiento mismo y ello obstaculiza la aplicación de resultados de investigación. Por otra parte, en el caso del IMSS, al desarrollar varios proyectos de investigación básica, no aplicada, resulta obvia la falta de beneficiarios directos e inmediatos.

Gráfica 13. Costo promedio del proyecto por institución (1996=100)

Gráfica 15. Índice de Productividad Ponderada (IPP) por institución

Productividad ponderada de los proyectos de investigación

Al sumar la productividad 1 y 2 obtenemos la productividad total que en conjunto nos habla del desempeño de cada institución, a su vez se relaciona con la ministración neta y se obtiene un índice de productividad ponderada.

Si se considera que la institución usuaria es decisiva para la adopción de tecnología o conocimiento es interesante observar los resultados del IPP agrupados bajo esta categoría. Así, son la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma Chapingo el CIATECc y la UMSNH, las que obtuvieron un IPP considerablemente >1, es decir tuvieron proyectos muy eficientes; el Instituto Tecnológico de Tepic, el IMSS, el INIFAP, el ITESM y la UDEG tuvieron un IPP prácticamente = 1 por lo que también se considera que sus proyectos fueron en promedio eficientes con una productividad proporcional al costo que implicó para el Fideicomiso SiMorelos. Sólo cuatro instituciones presentan indicadores de IPP <1, es ineficiente en relación con su costo.

Por tanto, se puede concluir que en promedio el 31% de las instituciones respaldaron proyectos eficientes en mayor proporción que el financiamiento recibido, otro 38% estuvo cerca de ser eficiente con una productividad casi igual al financiamiento recibido y otro 31% desarrolló proyectos ineficientes bajo esta lógica. De esto se desprende que en conjunto, más de dos terceras partes de las instituciones van de eficientes a muy eficientes.

Otro indicador que nos permite construir una imagen global de los resultados del SiMorelos es la productividad por cada 100,000 pesos de ministración neta (gráfica 16). En este caso son los proyectos de la UDEG los que representan mayores puntos de productividad por cada 100,000 pesos de ministración neta. Los proyectos de INIFAP, IMSS y UDECOL. También tienen productividad alta en términos de cada 100,000 pesos de ministración neta, sin embargo, proyectos como el del ITT o el ITESM resultaron caros aunque con buenos logros, como se ha visto en el desarrollo del análisis.

Productividad académica

La productividad académica es muy importante para argumentar y apoyar algunos resultados derivados de los impactos socioeconómicos.

Aproximadamente el 60% de la productividad académica de los proyectos corresponde a la formación de recursos humanos, como la principal aportación de las investigaciones. Las publicaciones también son un aspecto muy importante, que junto con la formación de recursos humanos propician efectos multiplicadores en la sociedad, sin embargo, como ya se mencionó, el difícil acceso a recursos financieros para poder implementar las nuevas técnicas o para la compra de la tecnología o maquinaria, y la falta de interés en las instituciones por adaptarse al cambio, no permiten que trasciendan aún más en la sociedad estos impactos potenciales.

Conclusiones

Los sistemas de investigación regional de Conacyt se diseñaron para apoyar al desarrollo de la región. Bajo esta premisa, se buscó identificar el impacto que tuvieron los 63 millones de pesos (a precios corrientes) que invirtió el FoSiMorelos durante cinco años para el desarrollo sustentable de la región conformada por Michoacán, Nayarit, Colima y Jalisco.

Entre los resultados destaca que el 62% de las instituciones que participaron en el programa alcanzaron las metas propuestas en sus proyectos de investigación de forma completa. Aunque solamente 48% de las instituciones cuentan con proyectos que son aplicados actualmente por los usuarios.

Gráfica 17. Indicadores de Productividad Académica según adscripción del proyecto a cada institución

Del total de beneficiarios propuestos por los investigadores de las diferentes instituciones, se estimó que en promedio el 35% aplica (2006–2007) la tecnología/conocimiento.

Se identificó mayor participación de beneficiarios en los proyectos desarrollados por la UACHA y el ITESM, así como en el INIFAP y el CIATEJ, todas ellas instituciones con gran tradición en la vinculación con el sector productivo; en relación a los usuarios de los proyectos, se encontró que en las instituciones donde el usuario conoce los resultados de investigación y además los aplica, coinciden con haber tenido una buena relación entre directores de proyectos y usuarios.

Con base en el indicador de productividad total (P1+P2) se resalta que más del 50% de las instituciones tuvieron proyectos excelentes y buenos, se hace énfasis en que no se evalúa el contenido, desarrollo o conocimientos generados por el proyecto, sino el impacto económico y social alcanzado.

Un indicador importante respecto a la productividad ponderada es que el 38% de las instituciones usuarias respaldaron proyectos productivos en mayor proporción que el financiamiento recibido (instituciones con IPP >1), es decir, 62% de las instituciones participantes propiciaron un desempeño ineficiente en relación con los recursos utilizados. Detrás de esta conclusión destaca que instituciones con un IPP bajo, como el CIATEJ o el IMSS, que generan proyectos en las áreas de alimentos y salud, respectivamente, requirieron inversiones mucho mayores que el resto de áreas (en promedio un proyecto en alimentos tuvo una ministración neta de 223 mil pesos y en salud de 215 mil. Por el contrario, en el resto de las áreas la ministración va de 185 mil a 101 mil pesos por proyecto), y sus impactos rebasan el corto plazo, realizan investigación básica y requieren de grandes esfuerzos, tanto institucionales como financieros, para que se transfieran y apliquen los conocimientos.

Con base en los indicadores de evaluación utilizados así como el análisis cualitativo realizado con los participantes en los proyectos de la muestra, la inversión realizada por el FoSi–Morelos tuvo una importante contribución en la región en materia de generación de conocimientos y tecnología, aunque dista de aplicarse y generar impactos económicos y sociales como se esperó.

Por otra parte, hay que mencionar la relevancia del uso de fuentes primarias como la observación directa y las entrevistas a los directores y participantes de los proyectos así como a los usuarios y/o beneficiarios que permiten plantear escenarios para mejorar, por una parte, la investigación científica y, por otro, detectar debilidades que impidieron lograr una eficiencia o relevancia en los impactos socioeconómicos de los proyectos de cada institución. Las siguientes consideraciones se derivaron de dicha comunicación:

• Podemos destacar que entre los proyectos que obtuvieron los mejores resultados de impacto se encuentran algunos en donde, por la política de su institución, los investigadores identifican y/o acogen las necesidades y problemática de los usuarios y beneficiarios en su ámbito de acción para desarrollar propuestas de investigación en esa dirección y, consecutivamente, la búsqueda de presupuestos para su realización. Debemos de subrayar que estos proyectos en su totalidad son del tipo de investigación aplicada y de transferencia de tecnología, que cuentan con altas puntuaciones en los impactos y efectos, sobre todo en aspectos como aplicación y difusión de los productos de la investigación, como respuesta a los compromisos asumidos por los usuarios interesados en la investigación del fenómeno y donde su aportación económica es importante.

• Se identificó que una característica importante para el logro de la aplicación de resultados de estos proyectos fue cuando los directores de los proyectos mantuvieron una estrecha relación con la institución usuaria, es decir, prestar sus servicios en ambas instituciones (como investigador en una institución y como usuario en la otra) o pertenecer como investigador a la institución usuaria. Por tanto, es imprescindible que los futuros proyectos permitan una estrecha comunicación entre el investigador y el sector usuario involucrado, desde la concepción del proyecto, durante su desarrollo y hasta la entrega de los resultados y productos de investigación.

• Los mecanismos de transferencia de la tecnología o conocimiento son también aspectos que no han operado de manera adecuada. Las coordinaciones de investigación de las instituciones tanto universitarias como de dependencias públicas tienen aún mucho que innovar en este aspecto. La cooperación institucional no puede dejar el peso de la responsabilidad al investigador. Es necesario establecer no solo mecanismos para la difusión, sino que la participación de las universidades apoyen en la formulación y evaluación de un proyecto de inversión con el conocimiento o tecnología generada que demuestre la factibilidad y rentabilidad económica y social para que obtenga financiamiento de instituciones públicas o privadas para su implementación. Por falta de este mecanismo tan importante, se destaca la dificultad para obtener financiamiento como uno de las principales limitantes para poder aplicar los nuevos conocimientos, ya que es uno de los impedimentos de mayor importancia que ha frenado el impacto y alcances de muchos de los proyectos.

• Al realizar el trabajo de campo para aplicar los cuestionarios y entrevistas a beneficiarios (básicamente en los proyectos donde los beneficiarios eran empresarios) se percibió gran desconfianza o miedo a experimentar el cambio, la posibilidad de contar con otras vías para enfrentar la problemática a menores costos, cuyo conocimiento ha sido adquirido a través de generaciones, sin ser aún importante el desarrollo sustentable que propician estas nuevas tecnologías/conocimientos.

• Los proyectos apoyados generaron conocimiento y tecnología, sin embargo la divulgación escasa o ineficiente llevó a bajos efectos en la sociedad, aun cuando la cobertura de todos los proyectos pretendía ser regional o estatal. Por ejemplo, en los informes técnicos se mencionaba por parte de los directores los mecanismos de difusión, pero en muchos casos ni los beneficiarios ni usuarios los conocieron. En algunos casos en que se dieron, no se pudo valorar la trascendencia, debido a que no se especificaba la población a la cual iba dirigida, lugares, número de participantes y fechas.

• Algunos de los directores entrevistados coincidieron en señalar que las líneas que establece el Conacyt como estratégicas muchas veces no reflejan la necesidad real de las regiones y, en algunos de los casos, fueron creadas con base en información sesgada lo cual disminuye su poder de adopción.

• La parte de investigación, de desarrollo de propuestas y lo que está propiamente en manos de los responsables de proyectos se cumplió en gran medida, pero hizo falta comprometer a los usuarios y beneficiarios previa tarea de sensibilización y convencimiento. No obstante, el resultado es positivo para la continuación de generación de conocimientos y /o de tecnología y para la formación de recursos humanos. Es importante hacer notar que la alta producción académica no llevó a fuertes impactos en la sociedad. Estos representan un tipo de efecto social que requiere mayor tiempo de adopción.

Recomendaciones

Finalmente, para mejorar los esquemas de apoyo a la investigación científica en nuestro país, los diferentes actores involucrados consideran importantes las recomendaciones que a continuación se mencionan:

• Una estrecha comunicación entre el investigador y el sector productivo involucrado, desde la concepción del proyecto, su desarrollo, hasta la entrega de los resultados y productos de la investigación.

• De tal forma que el papel de las coordinaciones de investigación de cada institución debe considerar prioritariamente la vinculación con sectores productivos a través de esquemas claros y ágiles para lograr convenios con la iniciativa privada y el sector público. Actualmente, estos esquemas son poco eficientes y en gran parte de las instituciones no cuentan con reglamentos precisos para su buen funcionamiento.

• Comprometer a los usuarios a que cumplan con los compromisos adquiridos en tiempo y forma, e incentivarlos para la aplicación de los resultados de la investigación mediante la difusión.

• Realizar convenios de investigación con asociaciones, empresas e instancias de promoción financiera para obtener recursos complementarios.

• Se sugiere la capacitación de ambas partes involucradas en el proceso de transferencia de conocimientos y/o tecnología: a los investigadores para que comuniquen sus hallazgos de manera comprensible y estimulante, y a los tomadores de decisiones para que comprendan la utilidad de los resultados de investigación como insumos de su labor. También se podrían establecer foros formales y estables para encuentros entre unos y otros y realizar ejercicios periódicos para que las agendas de investigación y acción se vinculen estrechamente. Algunas de estas recomendaciones ya se han puesto en práctica en algunas universidades y secretarías de gobierno, aunque generalmente sin la suficiente continuidad ni una cuidadosa evaluación de su impacto.

• Aunque se encontró una proporción pequeña de casos en los cuales los directores de proyecto y/o representantes de la institución usuaria no tuvieron disposición para participar en esta evaluación, es importante que se desarrolle una cultura a favor de la evaluación, donde tanto el investigador como las instituciones usuarias reconozcan los beneficios que de ello se deriva. Esto sería tarea tanto de los organismos financieros de investigación, al diseñar programas y convocatorias, como de las instituciones usuarias públicas y privadas, al contar con reglamentos de investigación que promuevan la evaluación continua y premien resultados.

En síntesis, en los mecanismos de financiamiento a la investigación que se implementen se tendrá que poner especial atención en: establecer el compromiso de directores y usuarios para el seguimiento de las metas; comprobar el interés y la capacidad del usuario/beneficiario para el aprovechamiento de los resultados, mediante la implementación de proyectos de investigación para formular metodologías de evaluación de proyectos de inversión de acuerdo al sector productivo y a las fuentes de financiamiento.

Con esta estrategia se podrán crear empresarios que aprovechen los conocimientos o tecnologías generadas de los proyectos de investigación y, de esta manera, asegurar la transferencia y aplicación de tecnologías y, por ende, mayores impactos socioeconómicos. Cabe señalar que, como en todo proyecto exitoso, la verificación o control de procesos y resultados será fundamental.

Referencias

Abdala, Ernesto (2004). Manual para la evaluación de impacto en programas de formación para jóvenes. Uruguay, OIT– CINTEFOR. [ Links ]

Arlindo Philippi Jr., Jorge Alberto Soares Tenorio y Sabetai Alderoni (2002). Política Científica, Innovación, financiamiento y Transferencia de tecnología para elDesarrollo Sustentable. Universidad de Sao Paulo, Brasil, traducido al español por Ana Silvia Ruíz de Chávez V, México, INE. [ Links ]

Bravo, M. G. (2001). Propuesta para estimar la productividad científica de proyectos de investigación en unidades de investigación universitaria, Universidad de Zulia, Venezuela, Espacios, vol. 22, núm.2. [ Links ]

Casalet, M. (2003). Políticas científicas y tecnológicas en México: evaluación e impacto. Documentos de trabajo, Serie Avances de Investigación y Aportes Metodológicos 2. México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. [ Links ]

Castro, Raúl y Karen Mokate (2005). Evaluación económicay social de proyectos de inversión. Colombia, Alfaomega. [ Links ]

Diaz, Claudia y Ricardo Arechavala (Coords) (2007). Innovacióny Desarrollo tecnológico. Políticas, acciones y casos. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, Guadalajara [ Links ]

Espinoza, et al. (2005). Sistema de Investigación Regional Miguel Hidalgo. Productos generados y su impacto, Libro Técnico 1. [ Links ]

Moñux, D.; G. Aleixandre, F. J. Gómez; S. Cáceres, L. J. Migue; E. Velasco (2006). "Evaluación del impacto social de proyectos de investigación y Desarrollo tecnológico" en I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, sociedad e Innovación, México [ Links ]

Moreno Pérez, López Méndez, Basulto Castillo, Aguirre Jiménez y Cota Yánez (2007). Sistema de Investigación Regional José María Morelos. Una evaluación de sus impactos socioeconómicos. Guadalajara, UDEG/Conacyt/SiMorelos. [ Links ]

Sapag Chain, Nassir (1993). Criterios de evaluación de proyectos, México, Mc Graw–Hill. [ Links ]

Tapia Naranjo, Alfredo (2002). El proceso de investigación y trasferencia de tecnología en el sector agricultura. La experiencia del INIFAP, en Aportes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mayo–agosto. Año VII, Núm. 20. Puebla. [ Links ]

Tarazona C. David (2002). La evaluación en el ciclo de unproyecto de desarrollo: Universidad del Pacífico, Lima–Perú. [ Links ]

1 La región incluye los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima.

2 La noción de institución para este trabajo es referida únicamente a las entidades de educación superior, centros de investigación u organismos públicos que realizan investigación, y que el Conacyt señaló como institución. Obviamente la definición es muy amplia según cada perspectiva teórica pero su discusión no es el objetivo en este trabajo.

3 Sistema de Investigación del Mar de Cortés (SIMAC), Sistema de Investigación Francisco Villa (SIVILLA), Sistema de Investigación Miguel Hidalgo (SIHGO), Sistema de Investigación Ignacio Zaragoza (SIZA), Sistema de Investigación José María Morelos (SiMorelos), Sistema de Investigación Benito Juárez (SIBEJ), Sistema de Investigación Alfonso Reyes (SIREYES), Sistema de Investigación Justo Sierra (SISIERRA) (Metropolitano), y Sistema de Investigación del Golfo de México (SIGOLFO).

4 La estructura de la muestra es una réplica de la población total (326 proyectos), según el número de proyectos por área y por entidad federativa. Los casos específicos en cada uno de los segmentos definidos fueron seleccionados de acuerdo con la importancia del monto autorizado por el Conacyt en forma aleatoria proporcional. Los proyectos financiados fueron ordenadas por el área, la entidad y el monto; luego se calculó la participación de cada caso con respecto al total del apoyo recibido en dicho estado y en el área. Conforme al número de casos que se determinaron previamente para cada segmento, éste se multiplicó por la participación en el apoyo, lo que dio la proporción de ese proyecto para los casos del segmento. Posteriormente se sumaron las proporciones de los casos para ver cuáles y cuántos de ellos acumulan un proyecto que se debe seleccionar. Los casos elegibles dentro de cada bloque se identificaron con un mismo número y posteriormente se dio un número consecutivo para el proceso de selección. Esta se hizo utilizando la fórmula Redondear (aleatorio*máximo+ (1 aleatorio*mínimo). El número seleccionado es uno de los consecutivos a los que corresponden los proyectos y con ella se identificaron en el listado de origen. De esta forma se obtiene representatividad acorde a la importancia de los proyectos según sus montos y la incidencia de los mismos por área y por la sede de la institución usuaria.

5 Se consideraron como usuarios los representantes y personal directivo de las instituciones públicas como privadas que participaron en el proyecto a través del apoyo monetario, en especie y/o en información; esto para realizar el proyecto con la finalidad e interés de obtener resultados que de una u otra forma tuvieran un impacto positivo en sus instituciones.

6 Los beneficiarios son las personas físicas o morales a quienes iban dirigidos los resultados del proyecto de investigación. En el 80 por ciento de los proyectos se identificaron beneficiarios directos (ya que en los proyectos de investigación básicas no existen). Se buscó identificar y ubicar beneficiarios potenciales durante la investigación, en la actualidad y los permanentes.

7 Es importante señalar que cuando los usuarios y beneficiarios eran más de uno los resultados se promediaron.

8 Este indicador integra las instituciones como el IMSS, UDECOL, ITT, UACHA, UAN e ITESM.

9 En este porcentaje se incluyen INIFAP, UDEG, CIATEJ y UMSNH.

10 Se asocian a este indicador las instituciones de COLPOS, CIATEC y el ITM.

11 Ver nota 5 para definición de usuarios.

12 Sólo fue posible captar la opinión sobre qué tipo de beneficios encontró con la aplicación de la tecnología o conocimiento de determinado proyecto. No obstante las dificultades de representatividad, en todos los proyectos en los que se aplica el producto de la investigación se identificaron beneficiarios aunque varía el número de ellos en cada proyecto, siendo entre 2 y 14 beneficiarios entrevistados por proyecto. El promedio de sus respuestas (si o no) fueron los considerados como respuesta final para ese proyecto en particular. Es decir, se considera un beneficiario por proyecto, en el entendido de que representa el promedio de los que se entrevistaron en cada proyecto.