Introducción

Los plaguicidas son sustancias químicas usadas para eliminar plagas ocasionadas por bacterias, hongos, nemátodos, insectos, malas hierbas, entre otros, que son causantes de la reducción del 45% de la producción anual de alimentos en el mundo (Sharma et al., 2019). Son parte del entorno productivo agrícola en países en desarrollo, ya que se les relaciona con el abastecimiento de alimentos para una población en considerable aumento. Se estima que sin el uso actual de los plaguicidas habría una pérdida del 78% en la producción de frutas, 54% en la producción de vegetales y 32% en la producción de cereales (Tudi et al., 2021).

A pesar de los beneficios de los plaguicidas en la agricultura, estos tienen efectos dañinos en el medio ambiente, como la muerte de flora y fauna benéfica (polinizadores) (Mu et al., 2022) y varios en la salud humana (Patel & Sangeeta, 2019). En Kenia, los agricultores identificaron síntomas de intoxicación como dolor de cabeza y estómago, diarrea, náuseas, vómito, mareo o irritación de ojos, los cuales fueron asociados al uso de dimetoato, malatión, heptacloro, endrín, clorpirifos, paratión y dieldrín (Marete et al., 2021). En el norte de India, un estudio toxicológico en sangre de un grupo de personas correlacionó la presencia de organoclorados en el medio ambiente con la resistencia a la insulina, por lo cual estas sustancias podrían aumentar el riesgo de presentar prediabetes y diabetes mellitus entre la población, aun sin tener un contacto directo (Tyagi et al., 2021). Otros estudios a nivel laboratorio observaron que plaguicidas como la atrazina o los carbamatos inhiben la sobrevivencia y el crecimiento de células del sistema inmune (Lee & Choi, 2020), o que causan desórdenes relacionados con las hormonas tiroideas en ratas a niveles en que los humanos están expuestos (Yang et al., 2020). La contaminación de fuentes de abastecimiento de agua también se ha documentado en varios casos (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas [Ciatec], 2022; Kalantary et al., 2022; O’Driscoll et al., 2022; Panis et al., 2022). En Brasil, la presencia de diurón, mancozeb y lindano en agua se correlacionó positivamente con los casos de cáncer presentados en la zona, específicamente el glifosato fue correlacionado con cáncer de mama (Panis et al., 2022).

Todos estos riesgos dependen de factores como la concentración, toxicidad, peligrosidad (O’Driscoll et al., 2022), aplicación e ingredientes activos del plaguicida (Damalas & Eleftherohorinos, 2011). Así también, la exposición laboral a plaguicidas incrementa los riesgos de introducirse en el cuerpo con las malas prácticas de manejo, como lo son: la falta de uso de equipo de protección personal (López, 2020), el almacenamiento inadecuado (Fosu-Mensah et al., 2022) y la falta de conocimiento de su aplicación (Hajar & Abas, 2021; López-Dávila et al., 2020).

México es el onceavo país productor agrícola a nivel mundial. De esta producción, el 26% se destina al consumo humano directo, 18% a la exportación y 56% a la alimentación de ganado. El estado de Guanajuato, ubicado en la zona centro de México, es conocido por sus cultivos de granos y forrajes. Los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado destacan en volumen de producción de alfalfa (219 268 t), maíz en grano (131 530 t), sorgo (70 143 t), agave (69 200 t) y cebolla (56 665 t), según las cosechas reportadas por Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020). Toda esta región tiene como principal cuerpo de agua al Río Turbio, cuya calidad ha sido clasificada como fuertemente contaminada (Comisión Nacional del Agua [Conagua], 2018). No obstante, esta agua aún se usa para el riego de algunos cultivos forrajeros y hortalizas, la cual retorna al río con aportaciones de plaguicidas por escurrimientos. En el año 2011, se detectó la presencia en agua superficial del herbicida 2,4-D; de plaguicidas organoclorados como el hexaclorobenceno, p,p’- DDE y endrín aldehído; así como el plaguicida organofosforado protiofos (Ciatec et al., 2013). En 2021 se detectaron plaguicidas organoclorados como el aldrín, dieldrín, α-clordano, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano, pp-DDE, metoxicloro y toxafenos, y organofosforados como el metilparatión, gutión, fenclorfos, etoprofos y clorpirifos (Ciatec, 2022).

El uso de plaguicidas se ha incrementado notoriamente no solo en el estado sino a nivel nacional. Durante el periodo de 1990 a 2018, el uso de herbicidas creció de 6.7 mil toneladas a 11.6 mil toneladas, el uso de fungicidas-bactericidas aumentó de 14.1 mil toneladas a 28.6 mil toneladas, mientras que los insecticidas se incrementaron de 5.9 mil toneladas a 13 mil toneladas (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria [CEDRSSA], 2020). Aunque no se encontró un registro local de las sustancias más empleadas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2018) resaltó el uso de los organofosforados y carbamatos a nivel nacional, y en 2020 reportó las altas importaciones de manera definitiva de paraquat, atrazina, metamidofos y cloropicrina (con prohibiciones en más de 31 países), así como del glifosato, ya sea por su baja producción nacional o por un gran consumo (INECC, 2020). Resalta el hecho que en el Catálogo Oficial de Plaguicidas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) del 2016, se detectaron al menos187 plaguicidas altamente peligrosos (Bejarano, 2017).

Para regular al uso de los plaguicidas, México participa en los convenios de Estocolmo y Rotterdam. El primero fue firmado en 2001 y ratificado en 2003 (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2004), este acuerdo establece varias medidas de la producción, importación, disposición, uso y eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). El segundo fue firmado en 1998, y en 2005 México depositó el instrumento de adhesión ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (DOF, 2005). En este acuerdo se establece el consentimiento fundamentado previo como mecanismo de autorización a la importación y exportación de plaguicidas.

En el caso del glifosato, el 13 de febrero de 2023 se publicó el decreto por el que se establecen las acciones en materia de glifosato (DOF, 2023). Destacan la abstención de otorgar permisos para importar, producir y usar glifosato, así como recomendaciones para realizar acciones para generar alternativas y prácticas sostenibles y culturales adecuadas, que mantengan la producción agrícola y sean seguras para la salud humana. A este decreto le antecede el promulgado el 31 de diciembre de 2020 (DOF, 2020).

Ante los retos de sustituir el glifosato y las implicaciones de la presencia de otros plaguicidas altamente peligrosos en el río, el objetivo principal de este estudio fue identificar las prácticas de manejo de los plaguicidas y las percepciones de los impactos causados por los mismos a nivel local para poder reflexionar sobre las posibles medidas de adaptación a la sustitución de sustancias para reducir riesgos a su salud y contaminación del medio ambiente en la cuenca.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un estudio transversal, mediante la aplicación de dos cuestionarios similares en dos muestras de usuarios clave: agricultores y proveedores; además, se llevó a cabo una entrevista estructurada con tres representantes institucionales de desarrollo rural, durante el periodo de septiembre-noviembre del 2021 en la zona de estudio. Para completar el análisis, se evaluó cuantitativamente el potencial de impacto a la salud e impacto ambiental de los principales plaguicidas.

Zona de estudio

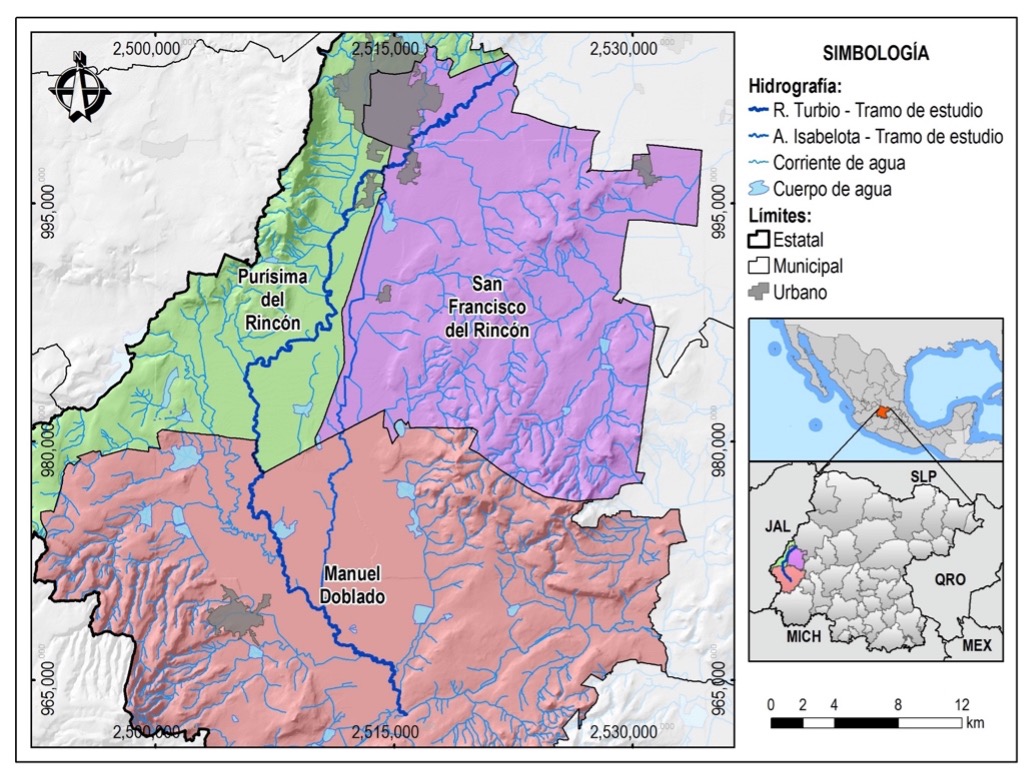

El estudio fue realizado en la cuenca del Río Turbio-Adjuntas, la cual es una subcuenca de la zona hidrológica 12 Río Lerma-Chapala que cuenta con 2913 km2 de superficie (DOF, 2003). La poligonal de estudio se delimitó a los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado del estado de Guanajuato (Figura 1).

La elevación del área se encuentra en el rango de 1721 a 1750 metros sobre el nivel del mar. El clima es del tipo cálido-húmedo y subhúmedo, con temperaturas mínimas registradas de 3 °C a máximas de 38 °C y precipitaciones anuales entre los 742 mm y 967 mm (Conagua, 2022).

Instrumentos de recolección de datos

Se elaboraron dos cuestionarios estructurados que contenían preguntas abiertas y cerradas similares para aplicarse a los agricultores y proveedores. Además, se elaboró un guion para una entrevista estructurada para los representantes institucionales.

Los cuestionarios contenían cuatro temas principales con variables similares para ambos usuarios. (1) Información del perfil del usuario: Esta sección se refiere a los datos sociodemográficos (edad, sexo y escolaridad) y a la actividad económica (ocupación y tamaño del lugar donde labora); los datos sociodemográficos solo se obtuvieron de los agricultores. (2) Descripción del sistema de producción: cultivo, plagas y plaguicidas: Esta sección sirvió para determinar el tipo de plagas y los ingredientes activos más recordados, así como los cultivos o productos que comercializan ambos grupos. (3) Prácticas de uso: Esta sección describe varias fases de la logística del plaguicida, desde el abastecimiento (lugar, dependencia con el fabricante y certificaciones) hasta la disposición del envase (tipos de tratamiento), pasando por las fases de almacenamiento (tipo), dosificación (forma de determinar la dosis), capacitación (duración y usuario), medidas de protección (uso y componente del equipo de protección, o medidas de seguridad en almacenes). El abastecimiento y almacenamiento fue respondido principalmente por los proveedores, mientras que a los agricultores se les pidió información sobre la dosificación y envases. El resto fue información de ambos grupos. Otra parte fue sobre los métodos alternativos, en los cuales se identificaron los tipos de productos alternativos, respondido por ambos. (4) Percepciones de impactos al medio ambiente y a la salud: Las percepciones se refieren a los impactos a las diferentes matrices ambientales (agua, aire, suelo) o a su persistencia y a los síntomas de salud declarados. También se desglosan las ventajas y desventajas económicas o productivas de las sustancias plaguicidas o métodos alternativos. En el material suplementario S1 se presenta una tabla sobre las variables preguntadas a cada tipo de usuario. Los cuestionarios fueron elaborados y aplicados por Rangel-Ortiz (2022).

La entrevista estructurada constó de tres preguntas abiertas para reforzar los temas de impactos al medio ambiente y a la salud, métodos alternativos e ingredientes activos de los plaguicidas, la cual se realizó con los representantes de desarrollo rural.

Los cuestionarios y las entrevistas se administraron de manera presencial; mientras que los primeros duraron un lapso de 15 minutos por usuario, las segundas tuvieron una mayor duración. Las respuestas de los cuestionarios de agricultores y proveedores se recopilaron por escrito; las respuestas de representantes institucionales se grabaron y posteriormente se transcribieron.

Los criterios de inclusión para los agricultores fueron: a) que sus parcelas se localizarán cerca del Río Turbio, b) que hicieran uso del agua del Río Turbio para riego de sus cultivos, c) que aplicaran ellos mismos los plaguicidas. Estos usuarios se encontraron directamente en sus parcelas o en salones ejidales. En el caso de los proveedores de plaguicidas, lo criterios fueron: a) que estuvieran en la zona de estudio o que fueran referidos por pequeños proveedores, como su principal distribuidor, aunque se encontraran en municipios colindantes, b) principalmente aquellos que se encontraran dentro de los registros del directorio de empresas con certificación vigente para comercializar plaguicidas agrícolas (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria [Senasica], 2021). Para los representantes institucionales, se buscó a los directores de desarrollo rural de cada municipio.

A cada usuario se le explicó el propósito del cuestionario, se le dio una breve descripción del contenido y el uso que se le daría a sus respuestas, además de anonimizar sus respuestas con un identificador alfanumérico. Esto se notificó por escrito, al principio y al final del cuestionario, donde se pidió el consentimiento para hacer uso de la información proporcionada, siempre que se protegieran sus datos personales.

Una limitante en la aplicación de estos cuestionarios fue la temporalidad. Por una parte, los cuestionarios se aplicaron al inicio del periodo lectivo de los tres gobiernos municipales (2021-2024), cuando los directores acababan de tomar el cargo. Por otra parte, aunque se buscó tomar el mayor número de muestras posibles del resto de los usuarios, debido a las restricciones de la pandemia por covid-19 y la temporada de cosechas, esto no siempre fue viable.

Análisis de respuestas

Las respuestas fueron compiladas en una base de datos y, de acuerdo a su naturaleza cuantitativa o categórica, fueron analizadas descriptivamente para poder tener su frecuencia y porcentaje y graficar los valores encontrados.

Para las respuestas a preguntas de opción múltiple, como tipos de cultivo o tiempos de cosecha, se calcularon los porcentajes ponderando al número total de respuestas en cada caso. Para el caso de las respuestas sobre el manejo de plaguicidas (dosificación, condiciones de seguridad, tratamiento de envases), se calcularon los porcentajes ponderando al número total de encuestas.

En las respuestas de preguntas abiertas, como la de tipos de plagas, plaguicidas y percepción de impactos, se recopiló la información, se codificó y se clasificó según la información expresada con enfoque a la misma índole, siendo agrupadas en los ámbitos pertinentes y representadas como porcentajes. En el tema de plagas se recopilaron las respuestas por nombre común y se buscó la familia del organismo en cuestión. En el caso de los plaguicidas, se dividieron las respuestas entre nombre comercial o ingrediente activo, categorizando de acuerdo al ingrediente. Se completó la información de cada ingrediente con el grupo químico, acción y toxicidad para contar con todas sus características.

En la percepción de los impactos al ambiente y a la salud (preguntas abiertas), primero se clasificó al grupo que afirma la existencia de impactos con respuestas que contienen las palabras: sí, daño, afecta, perjudica y enferma, o aquellos que dan ejemplos específicos, y se clasificó al grupo que descarta impactos por declaraciones como: no había o no sabían. En los impactos al medio ambiente se consideraron las categorías de contaminación al agua, suelo y aire, el cambio climático como subcategoría de aire, y la persistencia cuando hubo referencias de la permanencia a largo plazo del plaguicida. En los impactos a la salud se identificaron solo las respuestas que reportan síntomas específicos y se categorizaron de acuerdo a la clasificación de peligros a la salud del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (Laboratorio Tecnológico del Uruguay, et al., 2023).

Las preguntas de preferencia, utilizadas en los proveedores con el fin de conocer su dependencia de otros distribuidores, emplearon una escala con una puntuación de 1 a 5 unidades, la cual también se presentó ponderada.

Valoración del impacto ambiental

Se realizó una valoración de impacto ambiental con la finalidad de contrastar la información sobre las sustancias empleadas y las percepciones entre los usuarios clave de la zona en estudio. Los plaguicidas por evaluar se seleccionaron a partir del análisis de frecuencia de las respuestas de los usuarios a la pregunta: ¿Qué marcas de plaguicida utiliza o comercializa principalmente?, junto con la frecuencia de mención de plaguicidas usados regionalmente y reportados en las bases de datos de otro estudio en el estado (Bejarano, 2017). No se contrastó la información con la evidencia visual de los productos en anaquel o en campo, ya que no siempre se contaba con acceso al almacén con los proveedores o con envases vacíos en campo.

El método seleccionado se basó en la valoración de impacto ambiental (VIA) propuesta por Schaaf (2015), el cual clasifica el potencial de impacto al medio ambiente y a la salud humana causados por los plaguicidas como bajo (≤200), medio (200-350), alto (350-450) o muy alto (≥450). Dicha valoración se estima como la sumatoria de factores de ecotoxicología total (ETtotal), toxicidad humana total (THtotal) y comportamiento ambiental (CAtotal). A su vez, el valor total se obtiene a partir de valores asignados a los subfactores que incluyen toxicidad de abejas, aves y peces, carcinogenicidad, disrupción endócrina, genotoxicidad, neurotoxicidad, capacidad irritativa, persistencia y bioconcentración. Los valores se obtuvieron principalmente de las fichas técnicas de las sustancias seleccionadas para la evaluación y del Manual de Plaguicidas de Centroamérica (Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas [IRET], 2022). El método completo se presenta en el material suplementario S2.

Resultados

Información sociodemográfica

Se realizaron 42 encuestas a agricultores y 24 encuestas a proveedores de plaguicidas, junto con tres entrevistas con representantes de desarrollo rural de cada municipio. Para el caso de los agricultores (Tabla 1), el 95% de los encuestados fueron hombres y el 5% mujeres. En general, el nivel educativo era la primaria y el rango de edad con mayor predominancia fue el de 50 a 69 años (58%). En el caso de los representantes de desarrollo rural, el 100% fueron hombres.

Tabla 1 Información sociodemográfica de agricultores en la zona de estudio.

| Variable | Número de respuestas | Frecuencia (%) |

| Sexo | ||

| Hombre | 40 | 95 |

| Mujer | 2 | 5 |

| Edad | ||

| 20 a 49 años | 12 | 28 |

| 50 a 69 años | 24 | 58 |

| >70 años | 6 | 14 |

| Nivel de estudios | ||

| Alfabeta a primaria | 28 | 67 |

| Otroa | 12 | 29 |

| Ninguno | 2 | 4 |

| Ocupación | ||

| Agricultor únicamente | 22 | 52 |

| Otra adicionalb | 20 | 48 |

a Referente a la educación secundaria, preparatoria o posgrado.

b Ganadería principalmente, y en menor proporción mencionaron tener una tienda u otro negocio, ser maestro o ama de casa.

Fuente: Elaboración propia acorde a las respuestas de los agricultores.

El 52% de los agricultores se dedica únicamente a la actividad agrícola, mientras que el 48% realiza otra actividad adicional, como la ganadería, principalmente. Los agricultores comentaron que dentro de sus parcelas cuentan con uno a 10 trabajadores.

Por su parte, los proveedores mencionaron que tienen diferentes puestos en la empresa: el 37% de los encuestados se dedica a las ventas de mostrador, 25% es administrativo (compras o auxiliar), 25% está en un puesto gerencial y 13% se encuentra en almacén. El 63% trabaja en una microempresa (uno a 10 trabajadores) y el 37% en una pequeña empresa (11 a 30 trabajadores).

Cultivos

Los usuarios mencionaron la producción de distintos tipos de cultivos en sus parcelas, predominando el maíz, trigo, alfalfa y sorgo (Figura 2), seguido de la avena, cebada, cebolla, agave y garbanzo. Otros cultivos como el brócoli, zanahoria, zacate, jitomate, coliflor y fresa también fueron mencionados. De todos estos, el 51% es cultivo de temporal y el otro 49% es cultivo permanente.

Plagas

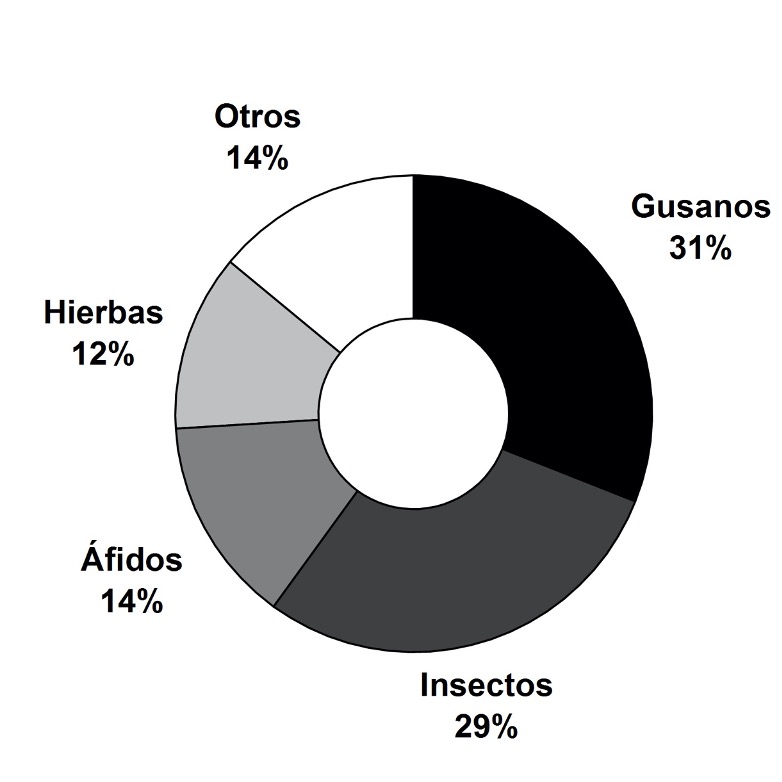

Los usuarios mencionaron 26 plagas identificadas en la región, de las cuales 13 son comunes para ambos grupos, 11 solo para los agricultores y dos solo para los proveedores. Las plagas se categorizaron en cinco grupos y su frecuencia se presenta en la Figura 3. Las más mencionadas fueron las larvas de gusanos (cogollero, trozador, barrenador o sin especificar, 31%) y los insectos (diabrótica y palomillas, 29%). También se mencionaron las hierbas (12%) y áfidos (pulgón amarillo, 14%). Las menos mencionadas fueron los hongos (roya o cenicilla, 4%), los nemátodos, bacterias y roedores (5%) y el ácaro araña roja (5%).

Plaguicidas

Con la información recabada por parte de los usuarios, se obtuvieron cerca de 200 datos válidos que refieren a plaguicidas industrializados y orgánicos. Se eliminaron respuestas que referían genéricamente a la marca del fabricante, grupo químico (por ejemplo, organofosforados), uso (por ejemplo, herbicidas) u otras sustancias (por ejemplo, fertilizantes). Solo cuatro agricultores admitieron que desconocen o no recordaban las sustancias.

Los usuarios recordaban los nombres comerciales de los plaguicidas (66%) y en menor proporción al ingrediente activo (34%). Los resultados se agruparon por ingrediente activo, ya que estos refieren al químico que ejerce la acción del control de la plaga y se encuentra estandarizado. En total se identificaron 51 ingredientes activos diferentes, de los cuales 19 son conocidos por ambos grupos, 24 solo por los proveedores y ocho solo por los agricultores.

En la Tabla 2 se presentan los ingredientes con frecuencia por arriba del 4%. Se incluyó información complementaria acerca del grupo químico, uso principal, categoría de peligro acorde a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y número de países que reportan alguna prohibición existente. El listado completo de plaguicidas se presenta en el material suplementario S3.

Tabla 2 Principales plaguicidas identificados por los usuarios en la zona de estudio.

| Ingrediente activo |

Nombre comercial | Grupo químicoa |

Frecuencia (%)b | Usoc | Peligrod | Número de países con prohibicióne |

| Topramezone | Convey | PZ | 10% | H | III | N.E. |

| Cipermetrina | Arrivo, Siroco 20 | PY | 9% | I, AC | II | 29 (Alfa) 30 (Beta) 1 (Teta) 28 (Zeta) |

| Lambda-cialotrina | Fajador,Karate Zeon, Kaiser | PY | 9% | I, AC | II | 29 (Cialotrina) |

| Clorpirifosf | Agricom, Termidel, Lorsban, Lucaban | OP | 7% | I | II | 30 |

| Clorantraniliprol | Coragen | PG | 6% | I | U | N.E. |

| 2,4-Df | Full-Mina 4, Hierbamina, Tordon XT, 2,4-D éster, Esteron 47-M, Tordon 101 | PAA | 6% | H | II | 5 |

| Glifosato | Faena, Machete | OP | 5% | H | III | 4 |

| Paraquat | Cuproquat, Gramoxone, Rayoquat, Diroxon, Pardy | BP | 5% | H | II | 58 (Dicloro) |

| Spinetoram | Exalt, Palgus | SP | 4% | I | U | N.E. |

| Fenvalerato | Lasser 300 | PY | 4% | I, AC | II | 32 |

| Malation | Lucathion, Malation, Malphos | OP | 4% | I, AC | III | 32 |

a. Grupo químico: BP, Biperidilo; OP, Organofosforado; PAA, Ácido fenoxiacético; SP, Spinosines; PG, Fosfonoglicina; PY, Piretroide; PZ, Pirazol (OMS, 2020).

b. La frecuencia consideró cada ingrediente activo por separado en el caso de las mezclas.

c. AC, acaricida; H, herbicida; I, insecticida (OMS, 2020).

d. II: Moderadamente peligroso; III: Poco peligroso; U: Poco probable que presente un peligro agudo (OMS, 2020).

e. Lista consolidada de plaguicidas prohibidos (PAN, 2022).

f. Se presenta unificado sobre el ingrediente activo base (2,4-D y la suma de sus ésteres y sales aminas, o bien, clorpirifos y la suma de su compuesto etil).

N.E.: No especificado.

Fuente: Elaboración propia usando respuestas de los usuarios, la clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que representan y directrices para la clasificación 2019, el manual de plaguicidas de Centroamérica (IRET, 2022) y el listado consolidado de pesticidas prohibidos (PAN, 2022).

Prácticas de manejo

Abastecimiento

Los plaguicidas anteriormente mencionados se adquieren de proveedores de los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco y Guanajuato e indican que no hay fabricantes locales. Por ello, los proveedores encuestados consideran muy necesarios a los proveedores regionales, moderadamente necesarios a los del resto del país y muy poco necesarios a los extranjeros, a pesar de que varios plaguicidas son importados a México.

El 44% de los proveedores desconoce si tiene algún registro o certificación; un 19% cuenta con el registro de la Copefris; el 22% tiene registros por parte de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Campo Limpio; y un 6% dijo que contaban con un certificado ISO.

Almacenamiento

Para el caso de los proveedores de plaguicidas, el 68% los almacena dentro de la misma tienda, mientras que el 32% lo ubican en otra dirección. Las condiciones de seguridad que implementan los proveedores en sus almacenes se especifican en la Tabla 3. Es importante señalar que la mayoría de los proveedores (>90%) mantienen sus instalaciones con una buena ventilación y tienen la capacidad suficiente para el almacenamiento. Sin embargo, menos del 50% cuentan con condiciones de seguridad adicionales como señalamiento de manipulación, planes de emergencia o un área especial para productos caducados.

Tabla 3 Condiciones de seguridad implementadas en los almacenes de plaguicidas por parte de proveedores en la zona de estudio.

| Condiciones de seguridad | Número de respuestasa | Frecuencia (%)b |

| Buena ventilación | 24 | 100 |

| Capacidad suficiente para almacenar | 22 | 92 |

| Control de fechas de caducidad | 20 | 83 |

| Control de la entrada | 18 | 75 |

| Zonas iluminadas | 16 | 67 |

| Pisos antiderrapantes | 15 | 63 |

| Acceso desde el exterior | 11 | 46 |

| Otrasc | 10 | 42 |

a: Respuestas múltiples permitidas.

b: De acuerdo al número total de proveedores encuestados (n = 24).

c: Señalamientos de manipulación de plaguicidas, planes de emergencia, área especial para productos caducados o acomodo por lote.

Fuente: Elaboración propia acorde de las respuestas de los proveedores.

Manejo de las sustancias

En cuanto a las prácticas de manejo de plaguicidas, menos del 50% de los agricultores siguen las indicaciones de las etiquetas. La dosis es determinada ya sea por el asesoramiento del proveedor o por criterio propio (experiencia) (Tabla 4). Así también, la aspersión es el método más utilizado para la aplicación de plaguicidas (38%); y durante la aplicación, el 98% de los agricultores indicó que utiliza equipo de protección personal, refiriéndose principalmente a las botas, camisa de manga larga y sombrero. Al terminar de usar los envases vacíos, los agricultores mencionan que los lavan (38%) para posteriormente tirarlos junto con otra basura (26%) o devolverlos al proveedor (23%).

Tabla 4 Prácticas de manejo realizadas por agricultores en la zona de estudio

| Pregunta | Respuesta | Número de respuestasa | Frecuencia (%)b |

| ¿Cómo determina la dosis? | Indicaciones de la etiqueta | 20 | 48 |

| Asesoramiento del proveedor | 13 | 31 | |

| Criterio propio / experiencia | 14 | 33 | |

| No sabe | 2 | 5 | |

| ¿Cómo aplica los plaguicidas? | Fumigación | 29 | 69 |

| Aspersión | 16 | 38 | |

| Otrasc | 6 | 14 | |

| ¿Usa equipo de protección personal? | Sí | 41 | 98 |

| No | 1 | 2 | |

| ¿Qué usa para protegerse durante la aplicación? | Botas | 30 | 71 |

| Camisa de manga larga | 30 | 71 | |

| Sombrero | 30 | 71 | |

| Mascarilla | 28 | 67 | |

| Guantes | 22 | 52 | |

| Gafas | 11 | 26 | |

| Overol / Pantalón impermeable | 8 | 19 | |

| ¿Qué tratamiento le da al envase vacío? | Lavado | 16 | 38 |

| Tira junto con otra basura | 11 | 26 | |

| Envía con proveedor | 10 | 24 | |

| Guarda en casa | 6 | 14 | |

| Deja en parcela | 6 | 14 | |

| Recicla | 6 | 14 | |

| Quema con otra basura | 3 | 7 | |

| Entierra | 2 | 5 |

a: Respuestas múltiples permitidas.

b: De acuerdo al número total de agricultores encuestados (n = 42).

c: Aplicación directa en suelo, pulverización, tratamiento vía riego.

Fuente: Elaboración propia acorde con las respuestas de los agricultores.

Capacitaciones

Los proveedores y agricultores reciben capacitaciones de manejo y aplicación de manera desproporcionada. El 100% de los proveedores menciona que las recibe, y el 83% de estos menciona que ofrece capacitaciones cortas a sus clientes (incluye a los agricultores); sin embargo, solo el 13% de agricultores comentó haber recibido asesoramiento por parte del proveedor.

Conocimiento de métodos alternativos

El interés de utilizar métodos de control o plaguicidas menos nocivos con el medio ambiente es generalizado tanto por los agricultores, proveedores o representantes de desarrollo rural. En el caso específico del glifosato, el 79% de los proveedores dijo conocer alguna alternativa de sustitución, sin dar más detalles, y el 21% los desconoce. Varios proveedores y agricultores refieren específicamente a los tratamientos biológicos con insectos como métodos alternativos para el control de plagas. No obstante, los representantes de desarrollo rural destacaron que la falta de demostración de la efectividad es la principal limitante para su promoción.

A partir de las respuestas recabadas, se desarrolló un resumen de las ventajas y desventajas de los métodos alternativos y de los plaguicidas (Tabla 5). Los usuarios reconocen a los plaguicidas convencionales como un método eficiente que ayuda a su negocio (parcela o comercio), pero aceptan que se necesita más información al respecto. En cambio, los métodos alternativos se visualizan como un tratamiento amigable con el medio ambiente, aunque con limitaciones técnicas o de mercado.

Percepciones de impactos

Impactos al medio ambiente

De acuerdo con las encuestas realizadas, el 69% de los agricultores y 63% de proveedores consideró que sí hay efectos al medio ambiente por el uso de plaguicidas. Los agricultores y proveedores que no creen que existen impactos ambientales declaran textualmente: “No se mira el daño al medio ambiente”. Otros confían en que el buen manejo, certificaciones o el hecho de que estén en el mercado es suficiente para no causar impacto: “No contamino, compro etiquetas verdes”, “Están permitidos, así que no” y “ya no porque son orgánicos”. Finalmente, están los que solo se enfocan a la salud: “Al ambiente no, pero a la salud sí al inhalarlos”. El 12% de los agricultores y de proveedores no respondió al tema o lo desconoce.

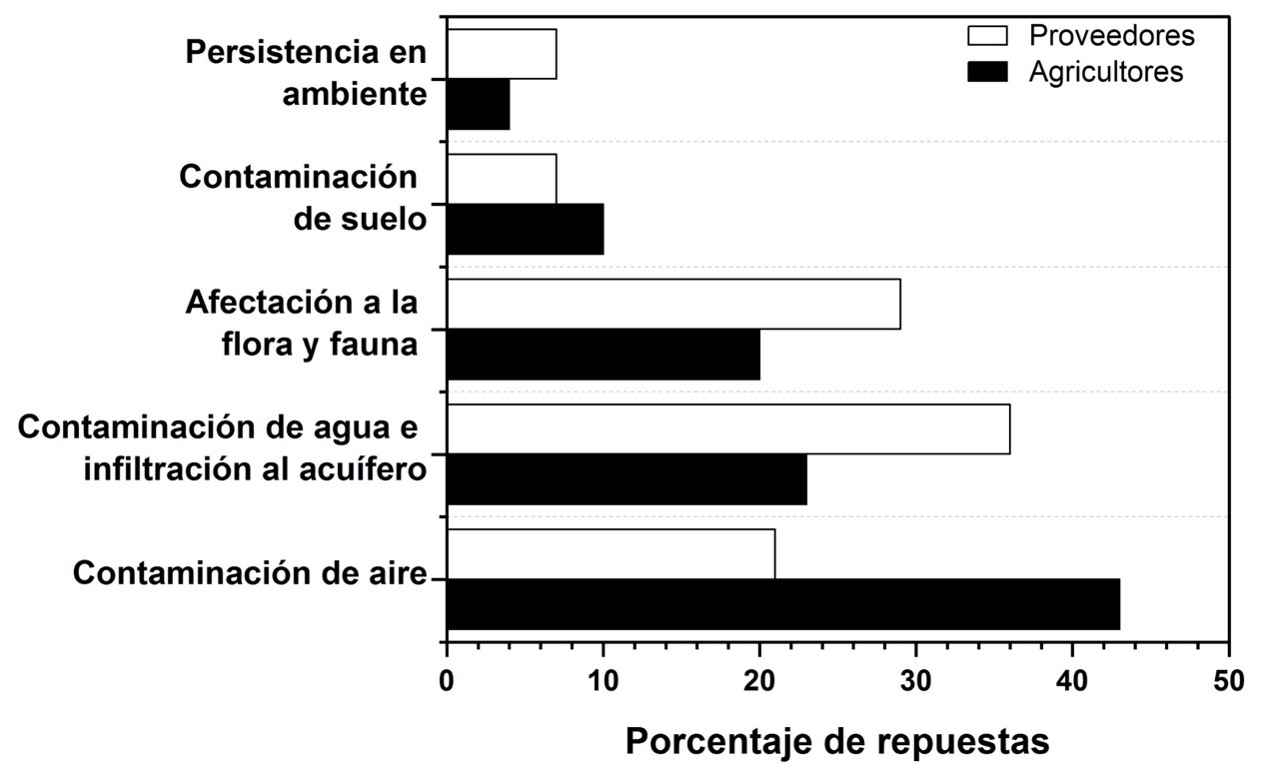

Cabe mencionar que de aquellos que afirmaron que existe un impacto ambiental, el 7% de cada grupo (agricultores y proveedores) lo describe de manera genérica (por ejemplo, “daña al ambiente”), pero no ejemplifica algún impacto. Todas las respuestas específicas (n = 44) fueron reagrupadas en impactos de contaminación al aire, al agua e infiltración de acuíferos, al suelo, el daño a la flora y fauna, y persistencia. Estos se muestran en la Figura 4.

Fuente: Elaboración propia acorde a las respuestas de los informantes.

Figura 4 Impactos ambientales percibidos por los usuarios.

Las respuestas de los agricultores resaltan los impactos a la matriz ambiental aire (43%), definiéndolos de manera textual como “contaminación del aire”. En segundo lugar, se refieren a la matriz agua (23%), ya sea como agua superficial: “si cae al río sí contamina; todo veneno daña el agua; escurre a los charcos”, o como agua subterránea: “filtración al manto acuífero”. El 20% refiere a la flora y fauna, mencionando: “hace mal a los animales”, “productos baratos dañan a las plantas”, “daño a la fauna benéfica”, “acaba con insectos benéficos”. El 10% refiere a contaminación del suelo y 4% a persistencia en el medio ambiente, usando el término “residuales”.

Un 36% de las respuestas de proveedores resaltan impactos en la matriz agua, especificando “contaminación del agua o del río” o “mantos freáticos”. El 29% refiere a la flora y fauna, refiriéndose a ellos como: “mata abejas, pájaros”, “afecta a la cadena alimenticia”, “mata a la hierba”, “daña a la fauna”. El 21% indica afectaciones al aire, incluyendo una sola mención a la capa de ozono. El restante se enfoca a la contaminación del suelo (10%) y su persistencia (4%).

Por su parte, los representantes de desarrollo rural identifican problemáticas ambientales similares. El daño a la flora y fauna fueron percibidos como problemáticas actuales o ya vistas en la zona de estudio, mencionando específicamente a las palomillas o campechanas (mariposas), o la preocupación por la sustitución de cultivos tradicionales (agave por maíz). En su caso, la contaminación del agua se identificó como un impacto ambiental atribuido principalmente a la industria y no a los plaguicidas, y respecto al suelo los consideran persistentes: “Agroquímico enterrado hasta el piso”.

Reafirmando la percepción de daños al medio ambiente, adicionalmente se preguntó a los agricultores si creían que en su pozo había presencia de plaguicidas, obteniéndose un 62% de respuestas afirmativas, 24% negativas y 14% lo desconoce. Otra pregunta subsecuente era si creían que había plaguicidas en las plantas o sus cosechas, obteniendo un 37% de respuestas tanto afirmativas como negativas, y 26% lo desconoce.

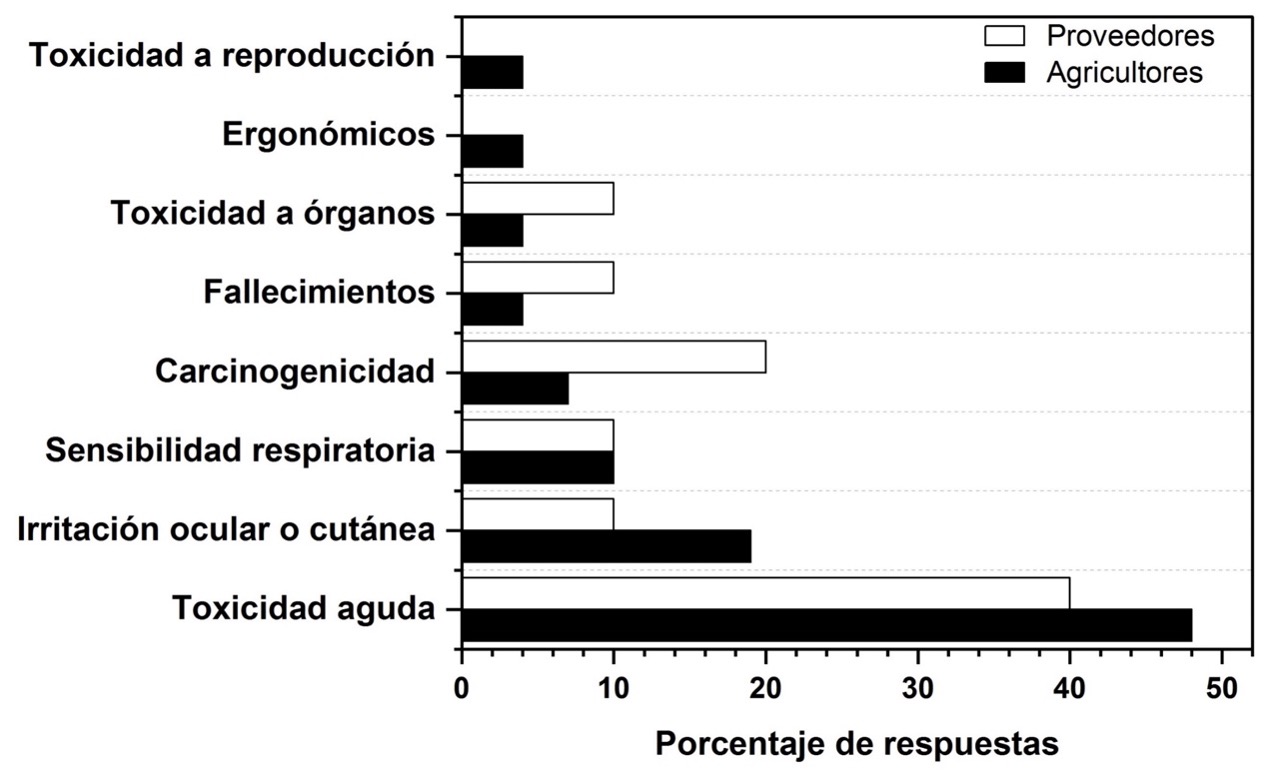

Impactos a la salud

Las percepciones de afectación a la salud entre el grupo encuestado fueron variadas (Figura 5). El 74% de los agricultores y el 54% de los proveedores asocia que existen afectaciones a la salud por el uso de plaguicidas. El 12% de cada grupo mencionó que no había. El 7% de los agricultores y el 17% de los proveedores dijo no saber o que dependía de otros factores como el ingrediente activo, las prácticas de aplicación y la clasificación (orgánico, peligroso o certificado). Una parte de la muestra no mencionó nada al respecto (7% agricultores y 17% de proveedores).

Fuente: Elaboración propia acorde a las respuestas de los informantes.

Figura 5 Peligros para la salud percibidos para los usuarios.

Los síntomas de toxicidad aguda como “mareo, vómito e intoxicación” son los más identificables (48% en el caso de agricultores y 40% en el caso de proveedores), seguido de las referencias irritativas oculares o dérmicas: “se queda o irrita los ojos; el veneno entra por la piel, los poros del cuerpo; repercusión cutánea” (19% en el caso de agricultores y 10% en el caso de proveedores). Los efectos a largo plazo fueron menos frecuentes pero muy claros, como el cáncer o esterilidad.

Se encontró que los agricultores cuando refieren a la sensibilidad respiratoria tienden a usar términos como “veneno; aroma; mezclas en el ambiente; químicos”, además de “plaguicida”, y explican que hay algún daño al inhalarlos o respirarlos. Hay incluso quienes identificaban aquellos plaguicidas dañinos y se alertaban entre ellos para evitar más intoxicaciones y efectos letales; por ejemplo, un agricultor dijo lo siguiente: “Hay un plaguicida “rosita” que es muy tóxico: furadán, no huele, pero sí es muy tóxico”. Solo una respuesta refiere a un efecto por la forma de aspersión, que es dolor de espalda por aplicación usando mochilas pulverizadoras.

Valoración de impacto ambiental

La valoración del impacto ambiental fue usada para presentar y jerarquizar a los plaguicidas de acuerdo a su posible afectación al ambiente y a la salud. Esto se representa con un índice que considera la ecotoxicidad, toxicidad humana y comportamiento ambiental. Los resultados obtenidos indican que de los 11 plaguicidas con una frecuencia >4% (con base al material suplementario 3), cinco de ellos tienen muy alto impacto (cipermetrina, clorpirifos, fenvalerato, lamda-cialotrina y malatión), tres tienen un alto impacto (2,4-D, glifosato y paraquat) y los tres restantes son de medio o bajo impacto (spinetoram, topramezone y clorantraniliprol) (Tabla 6).

Tabla 6 Valoración de impacto ambiental de plaguicidas utilizados en la zona de estudio.

| Función | Ingrediente activo | Ecotoxicidada | Toxicidad humanab | Comporta-miento ambientalc | VIAd | Clase | |||||||||

| ET1 | ET2 | ET3 | ET4 | TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | CA1 | CA2 | CA3 | ||||

| Insecticidas | Cipermetrina | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 550 | Muy alto |

| Clorpirifos | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 500 | Muy alto | |

| Fenvalerato | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 500 | Muy alto | |

| Lambda-cialotrina | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 460 | Muy alto | |

| Malatión | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 460 | Muy alto | |

| Spinetoram | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 230 | Medio | |

| Clorantraniliprol | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | Bajo | |

| Herbicidas | 2,4-D | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 410 | Alto |

| Glifosato | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 360 | Alto | |

| Paraquat | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 440 | Alto | |

| Topramezone | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 310 | Medio | |

a Ecotoxicidad: ET1: ecotoxicidad; ET2: abejas; ET3: aves y ET4: peces.

b Toxicidad humana: TH1: carcinogenicidad; TH2: disrupción endócrina; TH3: genotoxicidad; TH4: neurotoxicidad y TH5: capacidad irritativa.

c Comportamiento ambiental: CA1: persistencia en el agua o sedimentos; CA2: persistencia en suelos y CA3: bioconcentración.

*Las escalas para los valores indicados en a, b y c se detallan en el material suplementario S2.

d Valorización de impacto ambiental.

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas técnicas de cada plaguicida y del manual de plaguicidas de Centroamérica (IRET, 2022).

Discusión

Descripción del sistema de producción

La zona en estudio se destaca, a nivel nacional, por la producción de forrajes, hortalizas, vegetales y otros. El uso de plaguicidas es importante para esta producción, en donde se destacan 11 de 51 ingredientes activos, principalmente herbicidas e insecticidas. Existen ingredientes encontrados que cuentan con varias prohibiciones internacionales que alertan sobre su uso. Por ejemplo, cipermetrina, lambda cialotrina, clorpirifos, fenvalerato y malatión se encuentran prohibidos en por lo menos 29 países, paraquat en 58 países y endosulfán en 128 países (Pesticide Action Network International [PAN], 2022).

Los ingredientes con categorías de sumamente peligrosos y muy peligrosos en la cuenca son el paratión, carbofurán, diclorvos, metamidofos y zeta-cipermetrina. La cipermetrina, lambda-cialotrina, clorpirifos, paraquat y 2,4-D fueron de los principales ingredientes activos con índice de peligrosidad moderado (OMS, 2020).

La valoración del impacto ambiental reveló que a pesar de que algunos ingredientes activos son clasificados con peligro moderado, su potencial de impacto a la salud y medio ambiental son muy altos. En este caso se encuentra la cipermetrina, lambda-cialotrina y clorpirifos, además de fenvalerato, finopronil y malatión. Dentro de los subfactores, el aspecto de capacidad irritativa (TH5) es muy alto, concordando con las menciones de irritación ocular o cutánea de los usuarios. Otro aspecto es la neurotoxicidad (TH4), la cual se relaciona con efectos al sistema nervioso central, lo que pueden provocar dolores cabeza (uno de los principales síntomas entre agricultores y proveedores), confusión, coma y polineuropatías. En el comportamiento ambiental, la persistencia en suelo (CA2) y bioacumulación (CA3) tienen valores altos en su cuantificación. La persistencia es el tiempo que están activos en el suelo, y la bioacumulación es un proceso de acumulación en la cadena trófica, de manera que la concentración aumenta en los mayores depredadores. Aunque la toxicidad en peces (ET4) es alta, es poco probable que ocurra, pues no hay vida acuática en el tramo del río en estudio.

A pesar de que el aldrín, endosulfán y carbofurano se especifican en los convenios de Estocolmo y Rotterdam (United Nations Environment Programme [UNEP], 2019; UNEP-FAO, 2010), estos mismos plaguicidas se han identificado y mencionado por los usuarios en la zona de estudio. El glifosato también fue mencionado como en uso actual, y en el último decreto se especifica que la recomendación sobre la cantidad de importación de glifosato formulado y glifosato técnico se redujo en un 50% (16 526.18 a 8263.9 t/glifosato formulado y de 1257.23 a 628.62 t de glifosato técnico) (DOF, 2023).

Todo lo anterior sugiere que a nivel local se requieren más esfuerzos para regular su uso, buscar alternativas y advertir a los usuarios sobre los potenciales efectos.

Prácticas de manejo

Las prácticas de manejo de plaguicidas por parte de los usuarios son parte medular para reducir los riesgos a su salud y de contaminación al medio ambiente (Jiménez-Quintero et al., 2016). Sin embargo, dentro de las prácticas identificadas en la zona de estudio se encontró una falta de conocimiento y de concientización sobre el manejo de plaguicidas.

Dosificaciones

Menos de la mitad de los agricultores determinan la dosis de plaguicida acorde a la etiqueta del producto. Sin embargo, no hay certeza de que se sigan correctamente las instrucciones a causa de la dificultad del lenguaje técnico, el idioma, la carencia de cultura general sobre la lectura completa de las instrucciones, la falta de etiquetado en algunos envases, así como el nivel de escolaridad y grupo etario que predomina entre los usuarios. Estas dificultades están reportadas en varios casos de estudio en todo el mundo (Aniah et al., 2020; Bernardino-Hernández et al., 2017; Jallow et al., 2017; Rother, 2008).

Debido a que la mayoría de las dosificaciones se hacen con base al conocimiento empírico y no técnico, es posible que resulten en extra-dosificaciones. Esto último podría causar la resistencia de las plagas a los agroquímicos, el incremento de costos en los alimentos por compra de mayores insumos (Carvalho, 2006) y el aumento de riesgos a la salud del agricultor (Marete et al., 2021).

A pesar de que el grupo de proveedores refiere dar un gran número de capacitaciones, el grupo de agricultores dijo recibir muy pocas. Se presume que existe una discrepancia entre el significado del término capacitación entre los grupos encuestados. El agricultor puede considerar como capacitación el tener una demostración en parcela, mientras que el proveedor considera capacitar al agricultor con darle una instrucción en el centro de venta. Se requiere mejorar la transferencia de conocimiento y aumentar la oferta de capacitaciones especializadas dirigidas, esto se logra elaborando material con lenguaje del agricultor, así como incorporar algunas demostraciones en sitio o documentadas (López-Dávila et al., 2020).

Equipo de protección personal

Casi todos los agricultores consideraron que usan equipo de protección personal, refiriéndose a elementos de su vestimenta diaria. Esto es consistente con otros estudios que especifican el uso de la camisa de manga larga, botas y sombrero, o en el caso de grupos indígenas, su vestimenta tradicional (Bernardino-Hernández et al., 2017). Se ha demostrado que estos elementos no reducen la exposición dérmica ni la inhalación de plaguicidas de quien los maneja y aplica (Fenske, 1988). Para evitar dicha exposición se recomienda el uso simultáneo de guantes, botas, gafas, mascarillas, overoles especiales y tapones (FAO-WHO, 2020), lo cual no ocurre en el caso de estudio. Esto puede deberse a la falta de conocimiento, a su alto costo y a la incomodad de uso bajo ciertas condiciones climatológicas, tal como se ha reportado en otros países (López et al., 2020; López-Dávila et al. 2020), donde se menciona que los elementos de protección especializados deben ser usados durante dos horas; sin embargo, la jornada laboral de los agricultores puede llegar a las ocho horas, generando incomodidad y rechazo al uso de dichos elementos.

Una mejora laboral para los agricultores implicaría contar con equipos de protección personal accesibles económica y ergonómicamente para cumplir con la duración real de la jornada, según lo señalado por la norma oficial aplicable (DOF, 2017). De igual manera, las campañas de sensibilización para promover el uso de equipo de protección personal podrían acoplarse con campañas de higiene. Esto se debe a que la probabilidad de usar equipo de protección personal podría aumentar seis veces cuando se fomenta el uso de lavamanos (Levesque et al., 2012), en comparación con un aumento de tres veces cuando se incrementa el nivel escolar, además de que este último requiere más tiempo.

Otro punto importante y poco estudiado es el hecho de que la ropa contaminada podría aumentar la exposición de los plaguicidas dentro de las viviendas hacia otros miembros de la familia. Un estudio sobre exposición para-ocupacional mostró que 86% de las mujeres que tienen un conyugue trabajador agrícola se encargan del lavado de la ropa y solo 5% usa guantes (Pérez-Herrera et al., 2018). A futuro, la exposición directa e indirecta de las mujeres podría evaluarse en otras investigaciones e incluso extenderse a otros miembros de la familia como los hijos o las mascotas. Por lo tanto, implementar medidas con respecto al equipo de protección trae cambios significativos y directos en el corto plazo, no solo para el agricultor sino también para sus familias.

Disposición final de envases vacíos

Los envases que contienen remanentes de plaguicidas se consideran como residuos peligrosos según el Artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), a menos que hayan tenido un tratamiento para su reutilización, reciclaje o disposición final, o tengan el mismo uso para la misma sustancia (Artículo 55) (DOF, 2021). Con estas restricciones, las prácticas para el manejo y disposición de envases vacíos de plaguicidas identificadas como apropiadas en este estudio fueron el lavado (38%) y la devolución al proveedor (24%). El triple lavado es una práctica que se hace para diluir el ingrediente activo del plaguicida que hubiese quedado en el envase hasta un valor muy bajo (0.1% relación masa/volumen) y de esta manera considerarlo como un residuo no peligroso (Marnasidis et al., 2018). Esta es una práctica recomendada para hacerse inmediatamente después del uso del plaguicida y que pueda ser reciclado, devuelto al fabricante o dispuesto adecuadamente por empresas capacitadas (DOF, 2017).

El reciclaje también se mencionó (14%), pero existe la limitante de no saber la verdadera connotación del usuario, ya que podría considerarse para ser enviado a un centro de acopio, pero no es posible determinar si tiene un lavado u otro tratamiento, ni tampoco si se refiere a reúso para el almacenamiento de otras sustancias como agua, por lo que no dejarían de ser residuos peligrosos (DOF, 2021).

De manera inapropiada, los envases se desechan con otros residuos (26%), los dejan en parcela (14%), los guardan en casa (14%), los queman (7%) o los entierran (5%). Estas prácticas son similares a las de otros casos de estudio y pueden representar riesgos a la salud y al medio ambiente (Fosu-Mensah et al., 2022; Hajar & Abas, 2021; Jallow et al., 2017; López-Dávila et al., 2020). El quemar los envases libera emisiones tóxicas, tanto de la quema de los plaguicidas como de los plásticos de los envases, entre las que se encuentran las dioxinas, furanos, material particulado e hidrocarburos policícilos aromáticos (Gullet et al., 2012). El dejar los envases en la parcela (superfice o enterrados) implica la contaminación del suelo y del agua por escurrimientos superficiales o por infiltrarse en los mantos acuíferos (Syafrudin et al., 2021). El guardar los envases vacíos en casa representa un riesgo de salud indirecto hacia la famila del agricultor, ya que estos podrían ser tomados por los niños, mascotas o personas vulnerables.

Un centro de acopio primario podría ser una buena medida para su manejo, debido a su bajo costo y facilidad de construcción y a la voluntad de participación de agricultores en sitios similares (Silveira et al., 2016). Sin embargo, requieren de apoyo gubernamental o privado para completar el transporte y la disposición final en un sitio adecuado. Esto debería ser completado con una capacitación de las condiciones de seguridad y salud al manejar estos residuos (DOF, 2017).

Los métodos alternativos

El combate de plagas a largo plazo debe evolucionar hacia una agricultura sustentable que utilice medios menos nocivos para el medio ambiente y seres humanos. Los agricultores y proveedores, e incluso los líderes de desarrollo rural, conocen métodos biológicos y caseros para el combate de plagas; sin embargo, no implementan dichos métodos de control, ya que consideran que son costosos y que no hay suficientes pruebas de su eficiencia. En el caso de este estudio, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Cesaveg & SDAyR, 2020) sugieren el uso de los métodos biológicos como la avispita (Trichogramma atopovirilia), las bacterias y los hongos entomopatógenos (Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana y Metarhizium sp.) para la plaga de gusano cogollero.

De igual manera, en otros países ha aumentado el empleo de estos métodos; por ejemplo, en Europa, se han liberado avispas del género Trichogramma spp. en alrededor de 150 000 h por año para el control de la plaga del taladro de los cereales Ostrinia nubilalis, especialmente del maíz (Meissle et al., 2010). En China se ha evaluado la aplicación de trampas con feromonas sexuales para la atracción y el control efectivo de la polilla de la papa Phthorimaea operculella (Yan et al., 2022). Así también, se ha demostrado la eficiencia en el uso de hongos entomopatógenos en campo para el control del psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri, una de las plagas más graves en el cultivo de cítricos en el mundo (Saldarriaga et al., 2017). Y también se ha usado el hongo Trichoderma spp. para el control de Fusarium graminearum, uno de los hongos patógenos más comunes que causan la pudrición del tallo en el maíz (He et al., 2019). Por ello, es de suma importancia la promoción, la capacitación y el aumento del conocimiento de los agricultores para la adopción de alternativas de control de plagas respetuosas con el medio ambiente y poder así reducir el uso de pesticidas químicos de una manera económicamente competitiva.

Percepciones de impactos

Estudios realizados a nivel nacional e internacional identifican que los agricultores conocen los riesgos ambientales y de salud que conlleva el uso de plaguicidas, pero no en la mayoría (Jallow et al., 2017). En este estudio las percepciones de impacto ambiental y a la salud fueron mayores a la mitad de la muestra, incluso a pesar de no identificar las plagas o agroquímicos utilizados en específico. Esto podría deberse a que los usuarios están más familiarizados con los posibles daños al ambiente por situarse en una cuenca altamente contaminada.

La contaminación del aire, agua y suelo fue relevante para los encuestados derivado de las asociaciones lógicas de que el plaguicida que se aplica por aspersión “vuela” y contamina a la atmósfera. En realidad, este será trasladado por los flujos de viento (Castillo et al., 2020) y se depositará en el suelo o agua y podría infiltrase a los mantos freáticos (Syafrudin et al., 2021). En cuestión de flora y fauna, se percibe que los plaguicidas son como un “veneno” que también actúa sobre insectos benéficos (polinizadores). Por el contrario, hay una baja percepción de que los plaguicidas residuales en los alimentos sean contaminantes para los seres humanos. Esto sucede debido a que hay concentraciones traza de plaguicidas en la comida que al entrar a la cadena trófica puedan bioacumularse en el tejido adiposo de las personas (OMS, 2018; Schaaf, 2015; Shodi 2009).

Otro punto a destacar es la complejidad de la implementación de soluciones a varias escalas. A nivel nacional y regional pueden existir motivaciones económicas, productivas y políticas para el abasto y prohibición de ciertos plaguicidas, pero tales decisiones no se reflejarán de manera inmediata a nivel local. Esto podría estar relacionado con un punto fundamental, como lo es la fuente de contaminación industrial, la cual ha sido clave en varios procesos de degradación ambiental en la cuenca del Río Turbio. Entonces, los usuarios y tomadores de decisión consideran a la contaminación aportada por la agricultura como una situación de menor impacto.

Las percepciones de daños a la salud son altas en los grupos de agricultores y proveedores, especialmente los efectos agudos en el corto plazo, y muy pocos los asocian con cáncer y fallecimientos. Ordoñez-Beltrán et al. (2019) y Pluth et al. (2020) refieren a que el uso de plaguicidas podría derivar en enfermedades como el cáncer de pulmón, de estómago, de mama, leucemia o linfomas, e incluso en otros síntomas como dolor de cabeza, mareo, irritaciones en la piel, visión borrosa, náuseas y vómito. La percepción de impactos es consistente con los resultados de la valoración de impacto ambiental

Acciones futuras

Diversos esfuerzos tendrán que ir encaminados a la concientización tanto de proveedores y agricultores sobre el uso y los riesgos ocasionados por el manejo de plaguicidas. Esto requiere la transferencia del conocimiento a los distintos actores involucrados mediante mecanismos apropiados para dar el mensaje, como por ejemplo: Los fabricantes de plaguicidas pueden incluir en la etiqueta un lenguaje simple y entendible por los agricultores; el personal técnico puede realizar reuniones programadas con los comités ejidales para atender dudas sobre el uso de plaguicidas y sustancias alternativas; las dependencias de salud y rurales podrían llevar a cabo talleres de concientización sobre los peligros de plaguicidas y rutas de exposición para los usuarios y sus familias; y de igual manera, los investigadores pueden transferir el conocimiento hacia los gobiernos locales. Estos últimos deberán tomar medidas para el control de la venta de plaguicidas prohibidos y altamente peligrosos, ya sea por vigilancia directa con proveedores o mediante campañas informativas hacia los agricultores. De esta manera, se logrará realizar una simbiosis para mejorar las condiciones de salud de los agricultores, así como reducir la contaminación por aplicación de plaguicidas.

Cabe destacar que, durante la ejecución de este proyecto, se llevaron a cabo talleres participativos para dar a conocer el estado actual de la calidad del agua del Río Turbio y la concientización sobre el uso de plaguicidas a los participantes de este estudio (Ciatec, 2022).

Conclusiones

De manera general, se pudo comprobar que, dentro de la cuenca del Río Turbio, los usuarios reportaron varios plaguicidas existentes en la zona, predominando el uso de insecticidas y herbicidas. Cabe señalar que este es uno de los primeros estudios que reporta un listado de plaguicidas en esta región. Entre los principales plaguicidas mencionados por los usuarios como la cipermetrina, lamda-cialotrina, clorpirifos, 2,4-D, paraquat y fenvalerato se encuentran catalogados como moderadamente peligrosos por la OMS (2022), y con una valoración de “muy alto” en el impacto ambiental. Esta valoración técnica concuerda con la percepción de los usuarios sobre los impactos: los síntomas relacionados a una toxicidad aguda y una irritación ocular o cutánea, y la contaminación del aire, agua o acuífero. Aunque se conocen alternativas para sustituir el uso de los plaguicidas, aún prevalece la desconfianza a estos productos debido a la carencia de demostraciones de sus eficiencias en campo.

Este estudio identificó que las prácticas de manejo se considera un área de oportunidad muy importante, ya que los usuarios perciben los impactos a la salud y al medio ambiente; sin embargo, en la práctica los plaguicidas se manejan sin las medidas necesarias para evitar los riesgos.

Por lo tanto, futuras acciones deberán estar encaminadas hacia la concientización en el manejo de los plaguicidas en las dosificaciones utilizadas, en el equipo de protección adecuado, así como en el tratamiento y disposición final de los envases. Se considera pertinente la participación de diferentes actores de la sociedad para reducir los riesgos derivados en el uso de plaguicidas y aumentar el conocimiento hacia los usuarios sobre las implicaciones y cuidados asociados en el manejo de plaguicidas en esta región.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)