Introducción

Las transformaciones del paisaje y los ecosistemas son un importante desafío de investigación (Serra y Salvati, 2022). Por lo tanto, el estudio de los cambios en el uso y la cobertura del suelo es fundamental para abordar cuestiones ambientales críticas, como la desertificación, la eutrofización, la acidificación, el efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global (Verburg et al., 2015). Además, son fundamentales para la planificación del uso del suelo sostenible, ya que permiten identificar áreas críticas para la conservación de la biodiversidad, la protección de recursos hídricos y la reducción de conflictos entre usos de la tierra (Wang et al., 2023).

La demanda de tierra para usos agrícolas y urbanos aumenta cada vez más (Chiu y Yeh, 2023). A nivel mundial, la pérdida de superficie forestal se relaciona con nuevos usos de la tierra, principalmente para agricultura y ganadería, y, en menor medida, por la expansión de las ciudades y la construcción de carreteras asociadas a actividades económicas variadas (CEPAL, 2021). Los cambios en el uso de la tierra y la cobertura (LUCC) es uno de los factores más importantes que junto con el cambio climático provocan la pérdida de biodiversidad a nivel mundial (IPCC, 2021).

En México, se han observado tasas anuales de pérdida de bosques que oscilan entre el 1% y el 8%, y esto varía según la región geográfica, el tipo de vegetación y el período analizado. La deforestación en el año 1997 ascendió a 668 000 hectáreas por año, en el año 2002 fue de 550 000 hectáreas por año y para 2007 fue de 534 707 hectáreas en el año (CONAFOR, 2020). La sustitución de bosques por áreas destinadas a la agricultura y el desarrollo urbano es motivo de inquietud, ya que ha tenido un impacto adverso en la vegetación natural del país (Maza-Villalobos et al., 2023).

Diversidad de estudios se han concentrado en analizar las relaciones de cambios de uso de suelo en regiones de interés particular, como los Altos de Chiapas (Figueroa-Jáuregui et al., 2011) o en subcuencas (Castelan Vega et al., 2007). También se han ocupado a la relación entre cartografías de diferentes años (Velázquez et al., 2002) o utilizando imágenes satelitales (Galindo Aguilar et al., 2019), entre muchos otros, y en la mayoría de las situaciones analizando matrices y tasa de cambio. También están aquellos estudios que profundizan con algunas verificaciones en campo de la situación más actual (Evangelista Oliva et al., 2010), así como técnicas más modernas como la aplicación de vehículos no tripulados (drones) (Velasco-Murguía et al., 2021).

Es claro que la capacidad de manejo de grandes bases de datos es clave para el desarrollo de estudios a nivel detallado. Sin embargo, no se conocen estudios de cobertura nacional que muestren cómo ha sido la magnitud en los cambios de uso de suelo, particularizando en su intensidad, permanencia o transiciones. De acuerdo con Aldwaik y Pontius (2012), este tipo de análisis se refiere a la magnitud en el grado de cambio de uso que se produce en una determinada área o región a lo largo de un período de tiempo.

En este sentido, el objetivo de este estudio fue llevar a cabo un análisis de intensidad en el cambio de uso de suelo desde una perspectiva espacial observando tres elementos: la intensidad en los intervalos de tiempo (si la tasa de cambio entre años fue rápida o lenta); la permanencia entre categorías de uso (activas o inactivas) así como la transición entre coberturas, con énfasis en los usos forestales hacia otras coberturas. Se consideró el método de análisis de intensidad de los cambios de uso del suelo (Aldwaik y Pontius, 2012, 2013) y se destaca la transformación de las áreas forestales a otros usos de la tierra en México, explorando cómo el crecimiento urbano y agrícola incide en este proceso.

La hipótesis planteada es que la aplicación del método de análisis de intensidad permite identificar áreas de mayor vulnerabilidad al cambio y entender las dinámicas subyacentes que impulsan la deforestación. Esta investigación proporciona información de la cobertura nacional, que podrá ser usada para la toma de decisiones informadas en políticas de planificación territorial, restauración de ecosistemas y promoción de prácticas agrícolas sostenibles. La comprensión de la intensidad del cambio de uso forestal en México es crucial para desarrollar estrategias efectivas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

Materiales y métodos

El estudio se realizó considerando tres etapas: obtención y procesamiento de cartografía de usos de suelo; aplicación del concepto de intensidad de los cambios de uso de suelo (intensidad, permanencia y transición) y, finalmente, uso de la prueba estadística de autocorrelación del paisaje, descrita a continuación.

Cartografía y datos

Se utilizaron las series de uso de suelo oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); a saber: serie II (2001), serie III (2005), serie IV (2009), serie V (2013), serie VI (2016) y serie VII (2018); todas a escala 1:250 000. Los tipos de vegetación y uso de suelo de todas las cartografías se clasificaron en 20 categorías de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el último informe de país a dicha convención (CONAZA-UACh, 2023) como se muestran en el Cuadro 1. Esta clasificación proporciona una base sólida para la comprensión y gestión del paisaje, permitiendo una identificación más precisa de áreas críticas y facilitando la implementación de medidas para la conservación y restauración de la tierra. Cada cobertura se convirtió al formato ráster con un tamaño de píxel de 1 km por 1 km, lo que permite un equilibrio adecuado entre la resolución espacial y el manejo eficiente de los datos en un estudio de gran escala, como el que se realiza a nivel nacional, conservando además el uso de suelo dominante en esa superficie. De este modo, cada mapa ráster contiene 1 959 248 píxeles. Cabe resaltar que se excluyeron 19 944 pixeles que corresponden a superficie litoral y territorio insular no cartografiable.

Intensidad en el cambio de uso de suelo

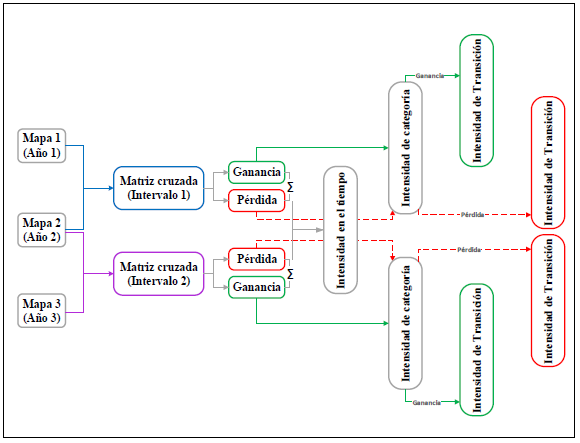

El enfoque de intensidad considera tanto la extensión del cambio (espacio) como la rapidez con la que ocurre (tiempo). Se basa en el análisis de datos geoespaciales y la comparación de patrones temporales y espaciales en el cambio de cobertura o categorías (Figura 1). Por ello, este tipo de estudio con enfoque de paisaje permite una evaluación precisa de los cambios en el uso de la tierra en un contexto dinámico. El método de Aldwaik y Pontius (2012, 2013) es un marco matemático que compara una intensidad media uniforme con las intensidades observadas de cambios temporales entre categorías. La intensidad media uniforme se define como la intensidad de cambio hipotética cuando el cambio general ocurrido durante un intervalo de tiempo se distribuyó uniformemente, desde el principio hasta el final del intervalo.

Fuente: adaptada de Aldwaik y Pontius (2012).

Figura 1 Diagrama del análisis de intensidad de la dinámica de cambio a nivel creciente de detalle: intervalo, categoría y transición.

Los cálculos se realizaron utilizando matrices de transición entre categorías de coberturas de uso de suelo y vegetación, valorando en concreto: (i) intervalos de tiempo, (ii) categorías o clases y (iii) tipos de transiciones. Se analizaron un total seis intervalos de tiempo entre las diferentes series de uso de suelo y vegetación: 2001-2005, 2005-2009, 2009-2013, 2013-2016, 2016-2018 y 2001-2018, dando como resultado seis matrices de transición (Anexo 1). Por último, se realizó un análisis de autocorrelación del paisaje para conocer la distribución espacial de los cambios en el paisaje que sirva como herramienta en la planificación, gestión y toma de decisiones en áreas como la conservación, el desarrollo sostenible y la evaluación de impacto ambiental. Todo el análisis de intensidad se realizó en entorno R (Exavier y Zeilhofer, 2020) para cada pixel antes definido, así como la cartografía en el entorno ArcGIS® software por Esri.

Tamaño e intensidad del cambio

El nivel de intervalo analizó el tamaño del cambio general y la intensidad del cambio anual de toda el área de estudio en cada intervalo de tiempo (Figura 1). La intensidad del cambio anual durante el intervalo de tiempo t (S t ) se calculó a través de la ecuación (1). La ecuación (2) muestra cómo se calculó la intensidad de cambio uniforme durante el intervalo de tiempo t (U). Cabe recalcar que se obtuvieron dos intensidades de cambio: rápido o lento, para los intervalos de tiempo estudiados. Si S t < U el cambio es lento, pero en el caso de S t > U entonces el cambio fue rápido.

Permanencia de categorías

El nivel de categoría se ocupa de la variación en el tamaño y la intensidad de las ganancias y las pérdidas brutas entre categorías durante cada período de tiempo. La intensidad de ganancia (Gtj) a una categoría j corresponde al porcentaje del tamaño final de esa categoría j que ganó durante el intervalo de tiempo t (Ecuación 3). La intensidad de la pérdida (Lti) de una categoría i es el porcentaje perdido del tamaño inicial de esa categoría i durante el intervalo de tiempo t (Ecuación 4). La intensidad de un cambio uniforme durante el intervalo de tiempo t se define por St (Ecuación 1). Si Lti < St o Gtj < St, entonces la pérdida de la categoría i o ganancia de la categoría j durante el intervalo de tiempo t está latente. Si Lti > St o Gtj > St, entonces la pérdida de la categoría i o ganancia de la categoría j durante el intervalo de tiempo t está activa.

En este caso se obtuvieron dos intensidades de cambio: activo o inactivo, aplicable tanto a ganancias como a pérdidas de categorías en los intervalos de tiempo estudiados (Figura 1).

Transición entre categorías

El nivel de transición se calculó para cada categoría analizando el tamaño y la intensidad de las transiciones de una categoría dada entre las otras categorías disponibles para la transición (Figura 1). La intensidad de transición de la categoría i a la categoría y durante el intervalo de tiempo t (Rtin), donde i es diferente de n se define por la Ecuación 5, mientras que la transición de la categoría j a la categoría m durante el intervalo de tiempo t (Q tmj ), donde j es diferente de m se definió por la ecuación 7. Las ecuaciones 6 y 8 presentan la intensidad de transición uniforme o hipotética a la categoría n durante el intervalo de tiempo t (W tn ) y categoría m durante el intervalo de tiempo t (V tmj ), respectivamente. Si R tin > W tn , el tipo de cobertura terrestre n tiende a expandirse a través de la conversión del tipo de cobertura terrestre i, y viceversa. Si Q tmj > V tmj , el tipo de cobertura terrestre m tiende a convertirse en el tipo de cobertura terrestre j y viceversa.

(8)

Se obtuvieron dos intensidades de cambio: transición, para ganancias y pérdidas entre cada categoría de los intervalos de tiempo estudiados (Figura 1).

Análisis de autocorrelación del paisaje

Para representar la evolución del paisaje durante el periodo de 20 años se empleó un enfoque que combina el análisis cuantitativo y la visualización cartográfica. Para lo anterior, se contabilizó el número de cambios observados en cada píxel y su relación con los píxeles circundantes. Con ello se corroboró el comportamiento espacial de un pixel con sus vecinos. Lo anterior proporciona una comprensión más profunda de la estructura espacial del paisaje. Se aplicó el análisis de Moran local univariado (Zhao et al., 2022), que consiste en evaluar la autocorrelación espacial de una o más variables en el paisaje. El resultado de esta prueba es un mapa de asociación espacial local, comúnmente conocido como LISA (Indicadores Locales de Asociación Espacial, por sus siglas en inglés). Este mapa se basa en la prueba Z y revela directamente las características de agregación y diferenciación de la variable en el contexto local o a nivel de píxel. Esto significa que, además de identificar áreas con alta concentración de cambios o similitudes, el análisis LISA también resalta las áreas con diferenciación significativa de los patrones del paisaje, lo que brinda una comprensión más profunda de la dinámica espacial (Anselin, 2011).

Resultados y discusión

Intensidad de cambio en el tiempo

Se analizaron cinco intervalos de tiempo: 2001-2005, 2005-2009, 2009-2013, 2013-2016 y 2016-2018, para 20 categorías de cobertura de suelo, según la clasificación de la CNULD (2023). Durante estos períodos se observaron variaciones importantes de pérdidas y ganancias de cobertura (Cuadro 1). La categoría que mostró un aumento significativo (ganancias) en su extensión fue la de asentamientos humanos, con un incremento de hasta el 116%. Esta tendencia se corrobora con los censos de población y vivienda, que indican que en el año 2000 la población en México era de 97 483 412 habitantes, y para 2020 ascendió a 126 014 024 (INEGI, 2020). Otras categorías que experimentaron ganancias, aunque en menor intensidad, incluyen las zonas deforestadas de bosques (vegetación secundaria de bosques), que aumentaron hasta un 56%, y la vegetación baja inundable, que creció un 53%. En contraste, algunas categorías, como los bosques latifoliados, otras superficies arboladas y la vegetación secundaria de selvas, vieron una disminución (pérdidas) de entre el 15% y el 20% de su superficie. Por otro lado, los bosques de coníferas, los bosques mixtos de coníferas y latifoliadas, las selvas bajas y los bosques mesófilos perdieron menos del 10% de su superficie, aunque también mostraron cambios significativos en términos de pérdidas y ganancias a lo largo de todo el periodo de evaluación

Cuadro 1 Clasificación y superficies (km2) de coberturas de uso de suelo y vegetación en México en diferentes años.

| Categorías | Clave | Serie II | Serie III | Serie IV | Serie V | Serie VI | Serie VII | Cambio neto

(%) 2001-2018 |

| 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2016 | 2018 | |||

| Coníferas | CO | 65 429 | 62 395 | 62 816 | 62 516 | 60 938 | 60 382 | -7.71 |

| Coníferas y latifoliadas | CL | 111 866 | 104 373 | 101 268 | 101 606 | 101 686 | 102 143 | -8.69 |

| Latifoliadas | LA | 92 075 | 74 991 | 73 181 | 72 912 | 72 978 | 73 227 | -20.47 |

| Bosque mesófilo | BM | 13 348 | 12 652 | 13 007 | 13 239 | 13 006 | 12 923 | -3.18 |

| Selvas altas y medianas | SAM | 96 907 | 108 557 | 110 404 | 116 284 | 105 879 | 107 580 | 11.01 |

| Selvas bajas | SB | 101 879 | 99 345 | 97 646 | 97 117 | 96 261 | 96 654 | -5.13 |

| Otras superficies arboladas | OSA | 27 959 | 26 293 | 25 545 | 25 669 | 23 343 | 22 684 | -18.87 |

| Vegetación secundaria de bosques | VSB | 64 352 | 89 122 | 93 514 | 92 884 | 95 948 | 100 866 | 56.74 |

| Vegetación secundaria de selvas | VSS | 116 000 | 107 767 | 99 666 | 90 444 | 98 819 | 98 399 | -15.17 |

| Total de superficies arboladas | 689 815 | 685 495 | 677 047 | 672 671 | 668 858 | 674 858 | -2.17 | |

| Pastizales | PA | 296 149 | 313 926 | 309 395 | 309 080 | 306 816 | 297 312 | 0.39 |

| Matorral de zonas áridas | MZA | 345 843 | 341 455 | 339 248 | 338 354 | 337 812 | 334 709 | -3.22 |

| Matorral de zonas semiáridas | MZS | 209 664 | 182 815 | 180 809 | 178 026 | 178 244 | 178 525 | -14.85 |

| Total de pastizales y matorrales | 851 656 | 838 196 | 829 452 | 825 460 | 822 872 | 810 546 | -4.83 | |

| Vegetación costera | VC | 32 892 | 31 250 | 26 695 | 27 583 | 27 243 | 26 941 | -18.09 |

| Manglar | MA | 9175 | 9283 | 9438 | 9881 | 9079 | 9126 | -0.53 |

| Vegetación baja inundable | VBI | 10 746 | 10 573 | 23 363 | 23 592 | 15 785 | 16 505 | 53.59 |

| Total de vegetación costera y manglar | 52 813 | 51 106 | 59 496 | 61 056 | 52 107 | 52 572 | -0.46 | |

| Agricultura de temporal | AT | 202 911 | 213 938 | 222 034 | 224 276 | 226 835 | 223 760 | 10.27 |

| Agricultura de riego | AR | 88 122 | 100 920 | 100 920 | 103 637 | 102 711 | 108 813 | 23.48 |

| Total de agriculturas | 291 033 | 314 858 | 322 954 | 327 913 | 329 546 | 332 573 | 14.27 | |

| Asentamientos humanos | AH | 11 081 | 12 444 | 15 823 | 18 406 | 21 676 | 23 981 | 116.42 |

| Sin vegetación aparente | SVA | 31 193 | 30 983 | 21 710 | 21 900 | 31 468 | 31 625 | 1.38 |

| Cuerpos de agua | CA | 13 021 | 13 033 | 13 772 | 12 881 | 12 466 | 12 838 | -1.41 |

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI Carta de Uso del Suelo y Vegetación (Serie II III IV V VI y VII)

En el periodo evaluado se han mantenido 321 027 km2, 211 167 km2 y 167 656 km2 de matorral de zonas áridas, pastizales y matorral de zonas semiáridas, respectivamente. Hay que recordar que la vegetación de zonas áridas y semiáridas del centro y norte de México son recursos naturales que comprenden alrededor del 25% de la superficie nacional y tienen la capacidad de proporcionar varios productos y servicios ambientales a la sociedad (Jurado-Guerra et al., 2021).

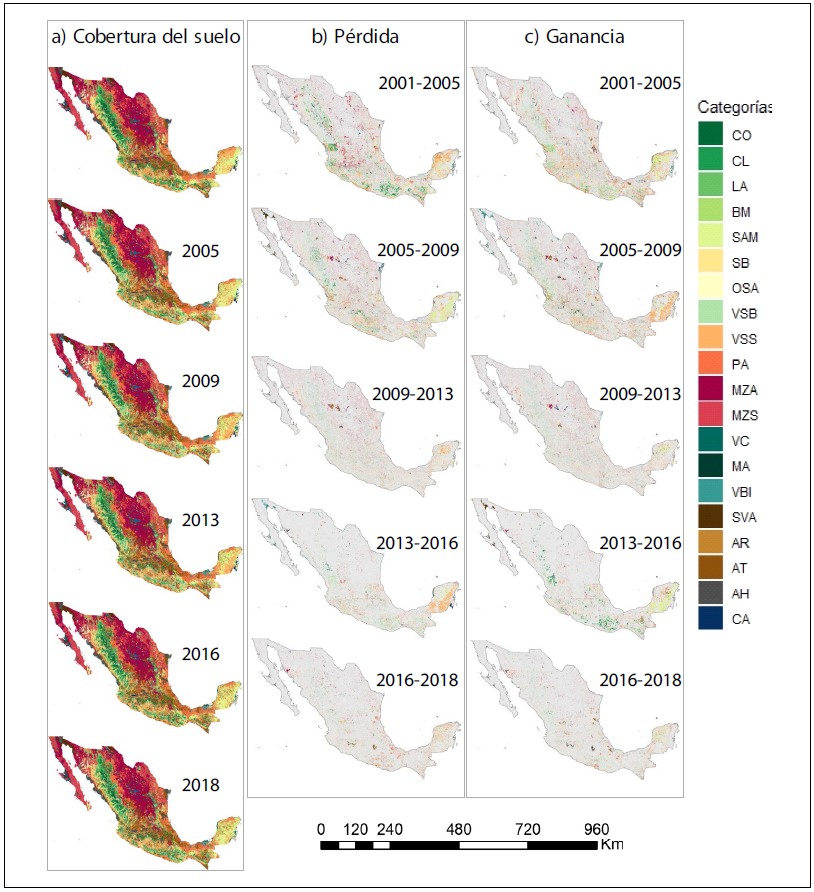

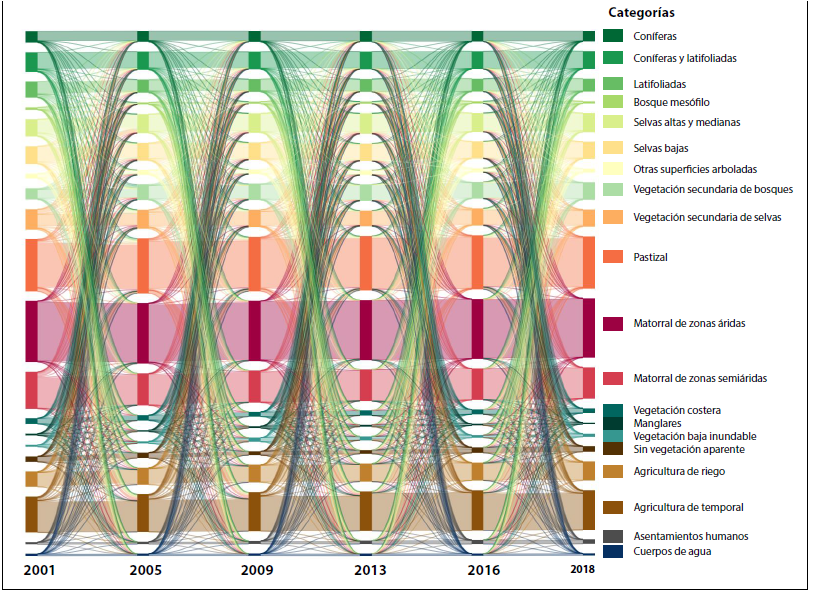

Un análisis gráfico de cada intervalo se resume en las Figura 2 y Figura 3, donde se observa que la deforestación de bosques de coníferas, coníferas y latifoliadas, bosque mesófilo y bosques de latifoliadas ha experimentado incrementos desde el año 2001. Sin embargo, Sánchez Colón et al. (2009) aseguran que en el periodo de 1970-2002 se dio una pérdida total de 22 972 km2 de selvas húmedas, 10 622 km2 de selvas subhúmedas y 9000 km2 de bosques.

Figura 2 Mapas de a) categorías de cobertura y usos del suelo, b) perdidas y c) ganancias en las coberturas dominantes utilizadas para México.

Figura 3 Características del cambio de uso de suelo en México en el diagrama de Sankey (2001- 2018).

Las 20 categorías de uso de suelo y vegetación en México han mostrado un relativo balance entre ganancias y pérdidas (Figura 4) en los cinco periodos evaluados. No es de extrañar que las categorías que han presentado cambios netos más notorios sean aquellas relacionadas con procesos de recuperación y actividades agropecuarias, como la agricultura de riego, vegetación secundaria de selvas, pastizales y agricultura de temporal. Es importante señalar que, en este estudio, la vegetación secundaria se compone principalmente de las primeras fases de la sucesión, como la herbácea y arbustiva, las cuales, según INEGI (2017), se consideran las más degradadas o perturbadas.

A pesar de que estas áreas podrían parecer en proceso de recuperación, muchas continúan siendo afectadas por la deforestación o alteraciones, lo que impide una regeneración completa. Un ejemplo es la categoría de vegetación secundaria de bosques, que ha registrado una ganancia neta de 36 512 km², pero refleja un continuo proceso de perturbación, dado que siguen creciendo las superficies afectadas por actividades humanas. Además, se observa un crecimiento en superficies vinculadas a actividades antropogénicas de producción y desarrollo, como la agricultura de temporal (20 825 km²), la agricultura de riego (20 684 km²) y los asentamientos humanos (12 896 km²), así como en selvas altas y medianas (10 672 km²). Lo anterior concuerda con lo reportado por Monjardín-Armenta et al. (2017) para Sinaloa, donde la deforestación se debe principalmente a la expansión agrícola en el estado del orden de 49.40%, siendo además influenciada por 33% de factores demográficos, 29% de factores económicos, y 12% de factores tecnológicos debido al incremento acelerado de la población.

Si bien la conservación de las selvas ha sido un reto nacional, Rosete-Vergés et al. (2014) menciona que durante el periodo de 2000 a 2007, a nivel nacional se observa una desaceleración en la velocidad de la pérdida de selvas e incluso tasas positivas. Este hallazgo concuerda con el estudio de López-Jiménez et al. (2019), realizado en selva mediana subperennifolia de Yucatán, que sugiere que las selvas se están recuperando lentamente en términos de estructura, como la altura del dosel, el área basal y la cobertura, en comparación con la recuperación de la diversidad biológica. Esta evidencia resalta la importancia de implementar estrategias de manejo y conservación que no solo promuevan la recuperación de la biodiversidad, sino también la restauración efectiva de la estructura y función de los ecosistemas selváticos degradados.

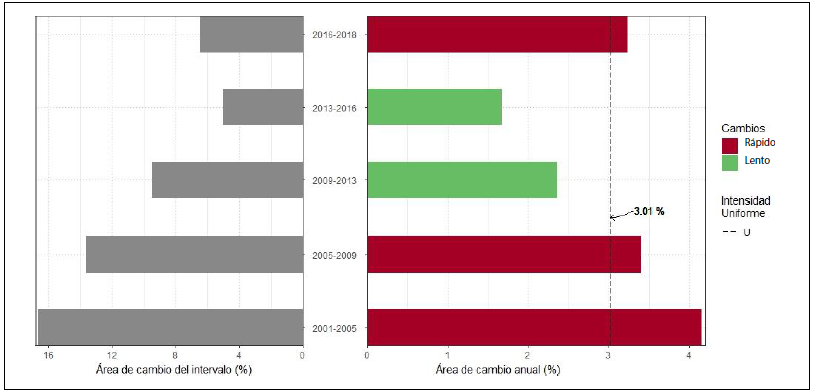

El cambio total en los intervalos 2001-2005 y 2005-2009 fue arriba de 13% de la superficie total del país (254 702.24 km2) (Figura 5, barras a la izquierda), es decir, para ambos periodos fue un cambio rápido (S t > U) (Figura 5, barras a la derecha). En los intervalos 2009-2013 y 2013-2016 los cambios anuales son lentos (S t < U), después de estos periodos, (periodo 2016-2018), el cambio también es nuevamente rápido (S t > U) a diferencia del periodo previo a este la tasa de cambio del intervalo es menor pero la tasa de cambio anual lo supera en 3%. Farfán Gutiérrez et al. (2016) y Pérez-Vega et al. (2020) reportan datos similares para los mismos periodos de tiempo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (2000-2004) y el estado de Guanajuato (2002-2007), respectivamente. Vale la pena destacar que estos resultados pueden estar relacionados con el volumen de la producción forestal maderable según el censo de la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI (2017), que indicó que, en los años 2000 y 2016, se registraron 7 743 604 y 6 879 078 m3 en rollo, respectivamente. Ya que el manejo forestal inadecuado puede interactuar para provocar impactos negativos en los ecosistemas forestales, tales como la degradación de áreas naturales, cambios en la composición de especies, fragmentación del hábitat y disminución de la productividad forestal, como lo mencionan Monárrez-González et al. (2018).

Nota: las barras del lado izquierdo representan LUCC durante el intervalo de tiempo y las barras del lado derecho muestran las tasas anuales.

Figura 5 Cambios a nivel de intervalo del LUCC para los intervalos de tiempo.

Rosete-Vergés et al. (2014) mencionan que la superficie forestal disminuye anualmente en alrededor de 500 000 ha en el periodo de 2000 al 2007. Mientras que, de acuerdo con CONAFOR (2020), el valor mínimo de deforestación ocurrió en el año 2001 (79 672 ha) y el máximo en 2016 (350 298 ha). El comportamiento de la deforestación bruta muestra una tendencia general creciente desde 2001 hasta 2016, con el máximo en el último año del periodo.

Sin embargo, estas variaciones pueden deberse a otros factores como cambios en la actividad económica del país; tal es el caso ocurrido en el año 2009, donde el crecimiento económico de México se contrajo un 6.7% (CEPAL, 2009), mientras que para el año 2010 la tasa de crecimiento del PIB de México en 2010 fue de 5.1%, (Espinal Erquizio y Ramírez Rodríguez, 2014). Factores como el crecimiento de la población y la urbanización pueden ejercer presión sobre la tierra, resultando en cambios en el uso del suelo para satisfacer las necesidades de vivienda, infraestructura y servicios, de acuerdo con SEMARNAT (2019) en el Informe de la situación del medio ambiente en México el crecimiento poblacional en México durante el año 2014 alcanzó los 58.3%, valor superior al promedio mundial. Por otro lado, procesos migratorios como lo mencionan Sánchez y Acosta (2018) durante el periodo de 2005 al 2010, el número de los mexicanos y sus hijos que se movieron de Estados Unidos a México llegó a 1.4 millones, casi doblando el número de los que habían regresado en el periodo entre 1995 y 2000. Mientras que, de acuerdo con González Higuera et al. (2019) para el periodo de 2005-2010 ingresaban a México 1 827 728 y para el periodo de 2010-2015 ingresaron a 1 502 497 entre deportados mexicano e inmigrantes de otros países.

En resumen, este estudio confirma que existe deforestación significativa y con cambios importantes desde el año 2001, particularmente de bosques de coníferas, coníferas con latifoliadas, latifoliadas, bosque mesófilo de montaña y selvas bajas.

Permanencia en categorías de uso de tierra

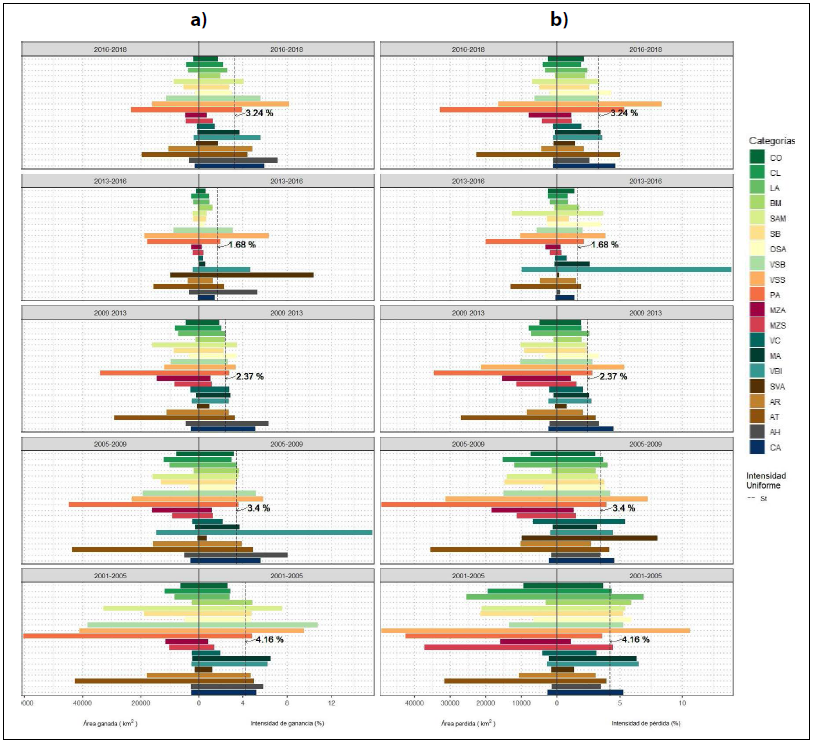

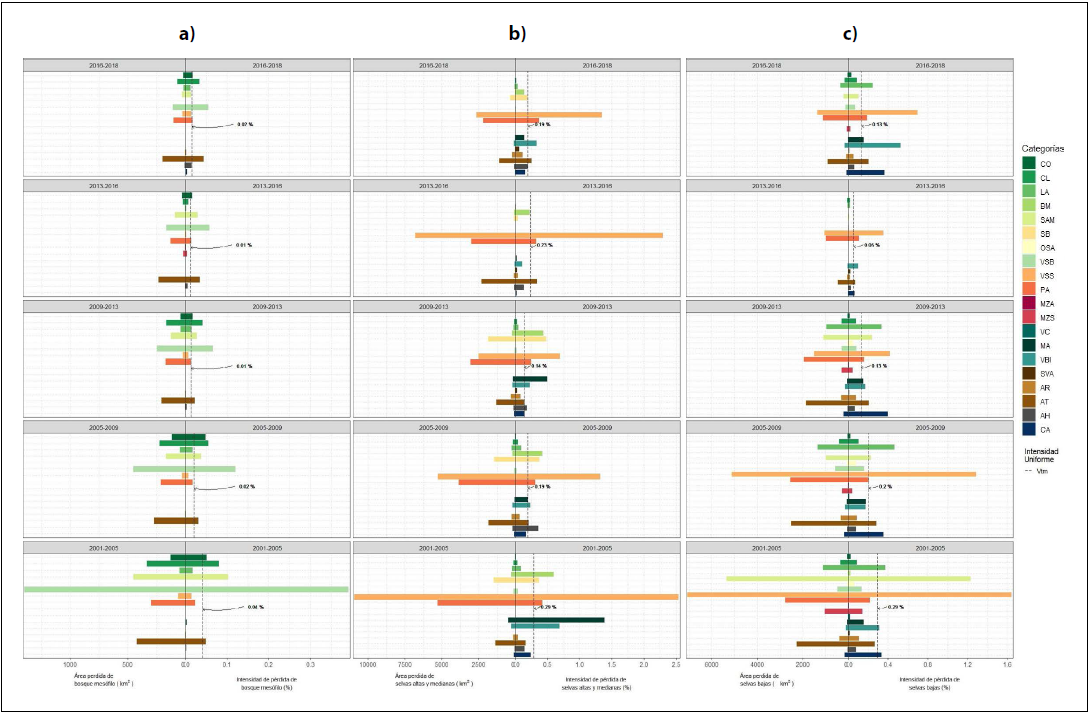

El análisis a nivel de categoría permite analizar a detalle qué categorías son relativamente inactivas o activas en un determinado intervalo de tiempo y si este patrón es estable a lo largo de los intervalos de tiempo (Aldwaik y Pontius, 2012). Las gráficas de nivel de categoría muestran el tamaño y la intensidad anual del cambio de ganancias y pérdidas, Figura 6a y 6b respectivamente, de cada categoría con relación al tamaño de la categoría en el punto de tiempo final del intervalo.

Nota: las barras que se extienden a la izquierda del cero muestran el área bruta anual de ganancias, mientras que las que se extienden a la derecha del cero muestran la intensidad de las ganancias y pérdidas anuales dentro de cada categoría.

Figura 6 Ganancias y pérdidas a nivel de categoría de LUCC para los intervalos de tiempo.

De este análisis se observa que las superficies perturbadas (vegetación secundaria de bosques y vegetación secundaria de selvas) se mantienen estacionariamente activa tanto en ganancia (Gtj > St) como en pérdida (Lti < St). Lo anterior sugiere que en los cinco intervalos de tiempo estudiados la deforestación se mantuvo activa (al ubicarse a la derecha de la intensidad uniforme o línea punteada), incrementando hasta 58 790.50 km2 y al mismo tiempo presentando pérdidas de hasta 51 983.17 km2. Estos procesos de recuperación de la vegetación sugieren que, en lugar de originarse en áreas inicialmente desprovistas de vegetación, agrícolas o ganaderas, son consecuencia de la alteración de la vegetación primaria o de bosques secundarios. Por lo tanto, están más relacionados con procesos de degradación de la vegetación forestal que con su recuperación (Rosete-Vergés et al., 2014).

Mientras que, las superficies cubiertas por coníferas se mantienen estacionariamente inactivos tanto en ganancias (Gtj < St) como en pérdidas (Lti < St), coníferas con latifoliadas únicamente en ganancias (Gtj < St).

El análisis por categoría refleja que para el periodo del 2001-2005, las superficies forestales presentaron tendencia a pérdida de superficie o deforestación, a excepción de coníferas; mientras que para los intervalos 2005-2009 y 2009-2013, latifoliadas se mantuvieron activas en términos de pérdidas (Lti < St). Las selvas bajas presentaron perdidas activas en los tres primeros periodos, el resto fueron inactivas, caso contrario ocurre con las selvas altas y medianas, donde en los periodos 2013-2016 y 2016-2018 pasan a ser activas en pérdidas. Rosete-Vergés et al. (2014) para el periodo 1976-2007 la superficie anual deforestada alcanzó 534 707 ha, con una tasa anual de -0,08% para bosques y para selvas de -0,41%, mientras que desde el año 2000 los bosques se han recuperado en 0.6% y las selvas en 0.01%.

Los bosques mesófilos de montaña son el tipo de vegetación más diverso en México con relación a la superficie que ocupan y se ha estudiado por más de 20 años (Williams-Linera, 2015), desafortunadamente esto no ha ayudado en su conservación, ya que el análisis por categoría reflejó deforestación activa (Lti < St) durante los periodos 2001-2005 y 2013-2016.

El crecimiento de los asentamientos humanos es un componente central de los cambios de cobertura y uso de la tierra que amenazan gravemente la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas (Concepción Cuevas, 2022). Mismo que en el país se mantiene a lo largo de los 17 años, donde la intensidad de cambio es activa (Gtj > St) para los intervalos 2005-2009, 2009-2013 y 2013-2016, el resto de los periodos permanece inactivo.

En resumen, la deforestación se mantiene consistentemente activa en términos de ganancias en todos los intervalos de tiempo estudiados, incrementando su superficie bruta hasta 108 088.00 km2.

Análisis a nivel de transición

Se analizaron un total de 3800 transiciones para los cinco intervalos analizados. De los anteriores se hace énfasis en las áreas forestales hacia otras categorías (perdida de cobertura forestal) y que presentaron una tendencia activa en el análisis por categoría para ganancias y pérdidas.

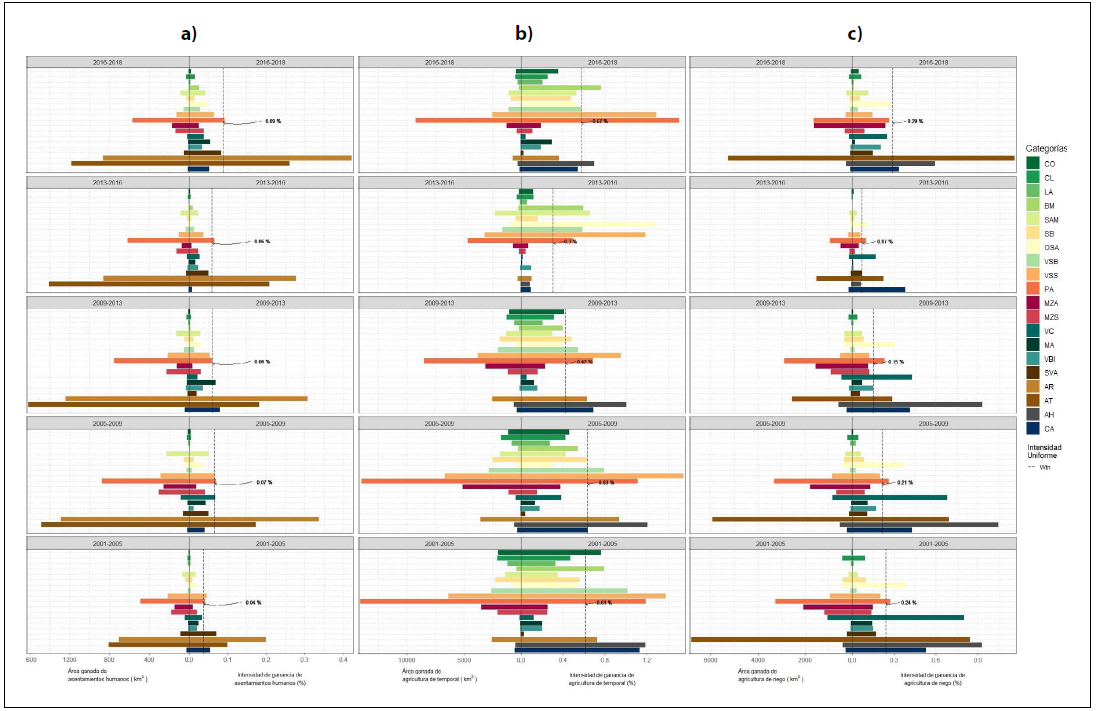

Es bien sabido que, a lo largo de los años, el crecimiento y desarrollo humano es uno de los principales responsables del cambio del uso del suelo agrícola a urbano y de la deforestación (Soto-Cortés, 2016). Este análisis respalda esta afirmación, ya que se observó un aumento significativo, cercano al 116%, en la extensión de asentamientos humanos desde 2001 hasta 2018. La mayor parte de este crecimiento proviene de áreas dedicadas a la agricultura de riego y temporal (R tin >W tn ), y esta transición se mantiene constante (Figura 7a).

Figura 7 Análisis de intensidad de cambio anual por transición hacia a) asentamientos humanos, b) agricultura de riego y c) agricultura de temporal.

El análisis de transición también revela otra preocupante tendencia, el crecimiento urbano está obstaculizando la recuperación de áreas forestales, mayormente en selvas (Rosete-Vergés et al., 2014). Para el intervalo 2005-2009 (Figura 7a), donde los asentamientos humanos han reducido 0.06%, la superficie de selvas en proceso de recuperación.

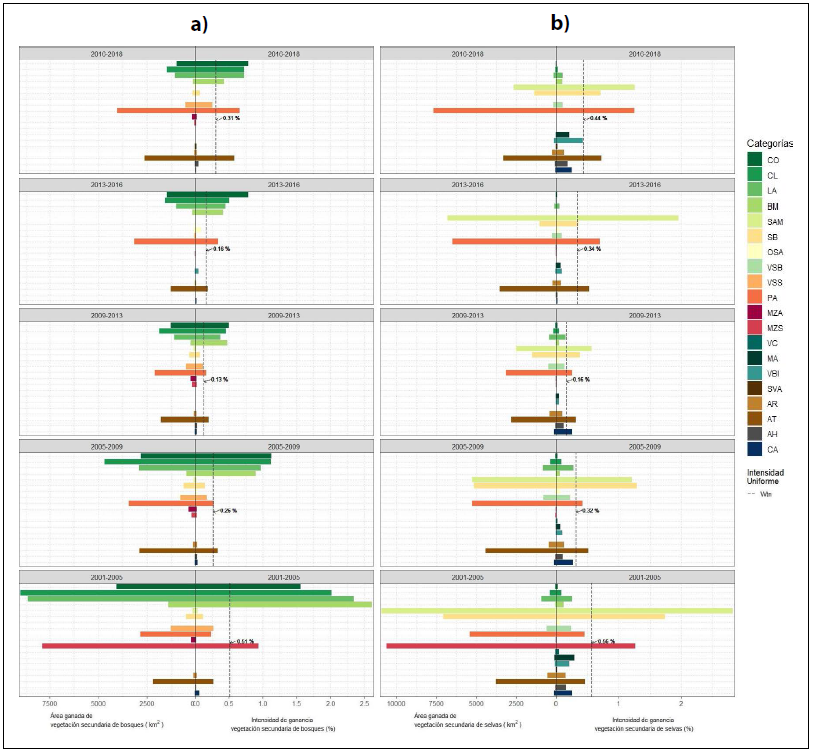

Desafortunadamente y a pesar de los esfuerzos que se han realizado para la conservación de las áreas forestales del país (Flores et al., 2021) las coberturas como latifoliadas, coníferas con latifoliadas, coníferas, selvas bajas y bosque mesófilo han disminuido, en los 17 años, 20%, 9%, 8%, 5% y 3% de su superficie, respectivamente (Figura 4). Lo anterior se refleja en la Figura 8a, donde se presente que las zonas degradadas de bosques (vegetación secundaria de bosques) han incrementado de manera estacionaria, ganando superficie a coníferas, coníferas y latifoliadas, latifoliadas y bosque mesófilo (R tin >W tn ), mientras que en la Figura 8b las zonas degradadas de selvas (vegetación secundaria de selvas) ha incrementado ganando su superficie. Información que concuerda con SEMARNAT (2019), en el Informe de la situación del medio ambiente en México, donde se reportó que entre 1990 y 2000 se deforestaron 354 mil hectáreas anuales de bosques y 92 mil hectáreas anuales en el periodo 2010-2015.

Figura 8 Análisis de intensidad de cambio anual por transición hacia a) vegetación secundaria de bosques y b) vegetación secundaria de selvas.

Las actividades agropecuarias se consideran dentro de las principales actividades responsables de la deforestación, seguida de la tala clandestina y los incendios forestales intencionales (Flores et al., 2021). Además, cade resaltar que las áreas forestales son de vital importancia, ya que proveen de manera simultánea, dinámica y compleja una gran diversidad de servicios ecosistémicos y contribuyen en la mitigación al cambio climático y (Galicia et al., 2015; Monárrez-González et al., 2018).

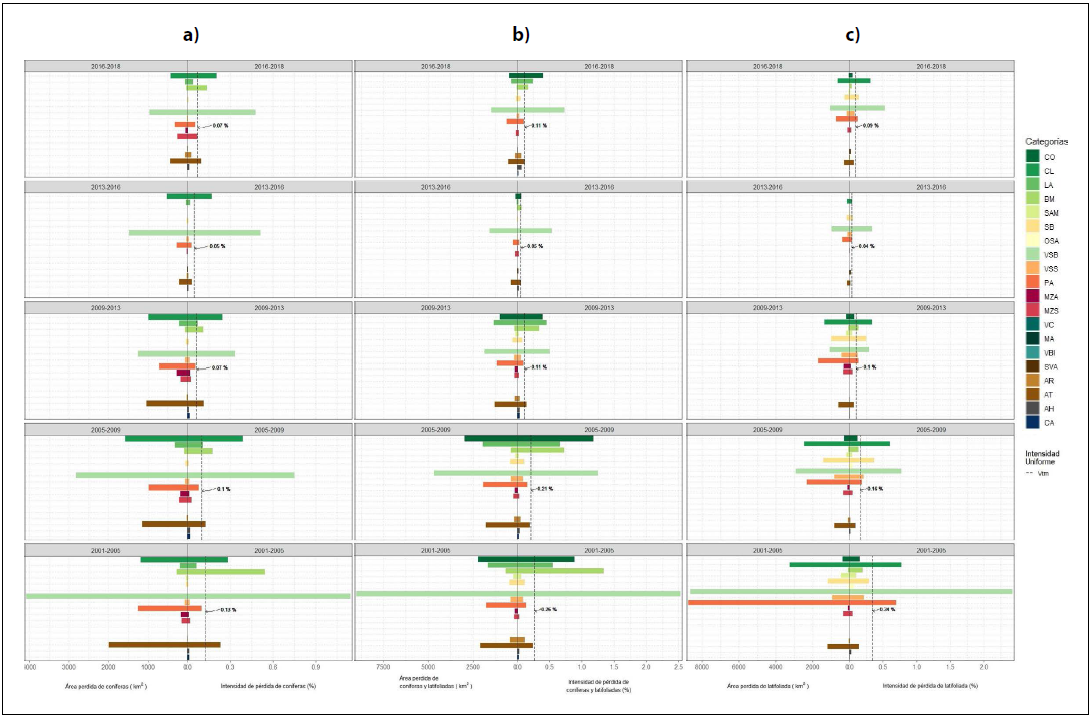

Las principales transiciones detectadas desde por coníferas, coníferas con latifoliadas, bosque mesófilo, latifoliadas, selvas altas y medianas y selvas bajas de manera estacionaria en términos de perdida (Q tmj > V tmj ) se observa en las Figuras 9 y 10. En otras palabras, muestran una tendencia a la deforestación (todos los intervalos) y al aumento de la agricultura temporal (todos los intervalos), como se muestra en las Figuras 9a y 10a donde principalmente se reduce la superficie ocupada por coníferas y bosque mesófilo (Q tmj > V tmj ). Algo similar sucede con las latifoliadas cuando se destinan al incremento de pastizales donde Q tmj > V tmj para los todos los intervalos. De acuerdo con el informe de CONAFOR (2020), la conversión de tierras forestales en pastizales es la más común en períodos similares a los analizados en este estudio, alcanzando su punto máximo en 2014, mientras que la transformación de tierras forestales en tierras agrícolas muestra su mayor intensidad en 2016.

Figura 9 Análisis de intensidad de cambio anual por transición desde a) coníferas, b) coníferas con latifoliadas y c) latifoliadas.

Figura 10 Análisis de intensidad de cambio anual por transición desde a) bosque mesófilo, b) selvas altas y medianas y c) selvas bajas.

Un dato importante observado es la transición ocurrida en todos los intervalos entre coníferas, coníferas con latifoliadas y latifoliadas, con mayor tasa de cambio en los intervalos 2001-2005 y 2005-2009 (Figura 9 y 10). Esto puede deberse principalmente al aprovechamiento forestal, ya que los pinos mexicanos, junto con otras coníferas, son el principal soporte de la industria forestal debido a que de ellos se obtienen madera aserrada, resina, astilla, postes, acículas, conos, semillas (López y Flores, 2020). En Michoacán, el impacto de la producción de aguacate es particularmente evidente en la franja aguacatera. La expansión de las huertas de aguacate ha reducido considerablemente los bosques templados, dejando solo pequeños fragmentos de bosque, que oscilan entre diez y 20 hectáreas (Latorre-Cárdenas et al., 2023).

La producción forestal para diversos fines en el año 2000 fue de 9 millones de metros cúbicos, disminuyendo aproximadamente en cuatro millones hasta el año 2014. Posteriormente, la producción aumentó a 5.8 millones de metros cúbicos en 2014 y llegó a 9 millones en 2018. Es importante destacar que, exclusivamente en los estados de Durango y Chihuahua, el pino (Pinus spp) representa el principal árbol aprovechado, abarcando el 90% y el 95% del volumen total de producción de madera, respectivamente (Manuel Barrera et al., 2001).

Otros autores como Rivas-Rivas et al. (2017) se inclinan a que lo anterior puede ocurrir debido a la reforestación con especies como Quercus debido a su capacidad de adaptación, pueden ser útiles en proyectos de restauración forestal en diferentes condiciones de suelo y dosel. Mientras que Sáenz-Romero et al. (2016) sugieren que algunas especies cambiarán de gradiente altitudinal principalmente por el cambio climático.

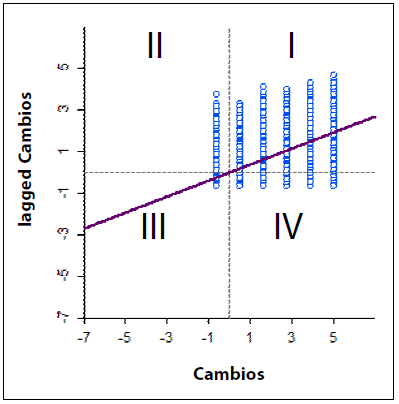

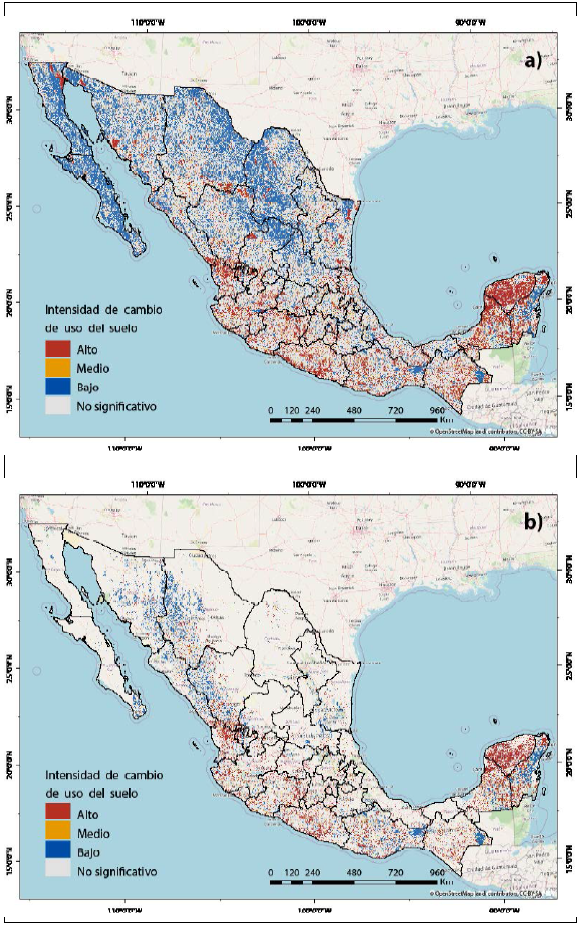

Patrones de intensidad de cambio en el paisaje

Existe correlación espacial positiva baja y agregación espacial significativa del uso del suelo a nivel nacional, lo anterior de acuerdo con el índice de Moran (I=0.330) (Figura 11), similar a lo reportado por Zhao et al. (2022) donde el índice de Moran para los años 1995 y 2018 fue de 0.304 y 0.188, respectivamente. Por lo anterior, se sugieren cuatro tipos de intensidad de cambio de uso del suelo de acuerdo con los tipos de asociación espacial: intensidad alta (agrupamiento I o alto-alto), intensidad media (o agrupamientos II y IV, alto-bajo y bajo-alto, respectivamente), intensidad baja (agrupamiento III o bajo-bajo) y no significativo. Este último quiere decir que el pixel bajo prueba es significativamente diferente de los pixeles circundantes (McGrath y Zhang, 2003).

Figura 11 Diagrama de dispersión del índice de Morán para la intensidad de cambio de uso de suelo en México y cuatro tipos de intensidad.

A nivel nacional el 60% de la superficie no presentó cambios significativos en la cobertura o uso de suelo, 24% de cobertura del suelo presento baja intensidad de cambio, dentro de este porcentaje, las coberturas arbóreas que conservaron entre 15% y 20% de su superficie siguen el siguiente orden de mayor a menor conservación coníferas > coníferas y latifoliadas >otras superficies arboladas> latifoliadas > selvas bajas > selvas altas y medianas; mientras que en 11% del territorio nacional la intensidad de cambio fue alta, las coberturas arbóreas que se encuentran en esta clasificación donde han presentado entre cambios entre 26% y 30% de su superficie siguen el siguiente orden de mayor a menor selvas altas y medianas > vegetación secundaria de bosques > vegetación secundaria de selvas. En el 5% se observó intensidad media de cambio, donde las 9 categorías de superficies arboladas mostraron cambios que afectaron aproximadamente el 6% de su extensión en promedio (Figura 12). La intensidad de cambio de uso de suelo alta se distribuye principalmente al sur del país, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y en menor proporción aquellos que coindicen con la sierra madre del sur, sierra madre occidental y el eje volcánico transversal. La intensidad de cambio de uso de suelo bajo, representando a los estados del norte, como son Chihuahua, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, principalmente. En menor proporción, la intensidad de cambio medio se distribuye a lo lardo del país, principalmente en los estados de Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit y Yucatán.

Figura 12 Intensidad en el cambio de uso del suelo en México en el periodo 2001-2018. a) Superficie nacional y b) superficie forestal.

La intensidad de cambio alta coincide con lo reportado por Leyva-Ovalle et al. (2017) para el periodo del 2004-2014, los autores aseguran que la selva baja han sido las más afectadas principalmente por factores como huracanes, incendios y la agricultura de roza-tumba y quema, así como la tala indiscriminada. Caso contrario ocurre con las coníferas y latifoliada, donde el manejo forestal ha permitido la conservación de estas categorías (Flores et al., 2021), para el caso específico de las localizadas en el norte del país. Aquellos estados con más del 20% de su superficie forestales con alta intensidad de cambio: Campeche, Nayarit y Tabasco, mientras que Yucatán es de 65%.

Baja California, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora son los estados con más del 20% y Baja California Sur con el 50% de su superficie forestales con media intensidad. Información que podría estar respaldada para los estados de Durango, Sinaloa y Sonora, que de acuerdo con el monitorearon la degradación forestal, registran proceso de degradación (Leyva-Ovalle et al., 2017).

Baja California Sur es el estado con 10% de su superficie forestales con baja intensidad, el resto de los estados están por debajo. La escasa modificación en el uso del suelo se observa principalmente en la región septentrional de México, y estas áreas se caracterizan por conservar su vegetación. No obstante, debido a su idoneidad para la cría de ganado, ya que ofrecen pastizales fundamentales como alimento, se ha registrado una pérdida de vegetación debido a la compactación y erosión del suelo (Davies et al., 2012; Jurado-Guerra et al., 2021).

Conclusiones

La aplicación de la metodología de intensidad de cambio de Aldwaik y Pontius en este estudio ha permitido una comprensión profunda de la dinámica del uso del suelo y la cobertura vegetal en México a lo largo de cinco intervalos de tiempo. Con a esta metodología, se pudo identificar patrones de cambio tanto a nivel nacional como regional, lo que proporciona información crucial sobre las tendencias de deforestación, la expansión urbana y el impacto de las actividades agropecuarias en diferentes áreas del país.

Al emplear esta metodología, se pudo determinar con mayor precisión la intensidad y dirección de los cambios en las categorías de cobertura de suelo, esto es fundamental para comprender la evolución del paisaje a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos permiten identificar áreas con alta intensidad de cambio, donde la deforestación y la conversión de tierras forestales en áreas urbanas o agrícolas son más pronunciadas, así como áreas con cambios mínimos, que conservan su vegetación original.

La intensidad del cambio de uso de suelo y vegetación en el país es dinámica en el tiempo y en el espacio. Se encontró que 40% de la superficie nacional ha presentado algún cambio de uso del suelo, es decir, presentan tendencias similares de deforestación, urbanización, o cambios en la cobertura vegetal. El análisis espacial a nivel nacional capturó la complejidad que abarcan todas las categorías de uso en el país. A esta escala se revelan los efectos de patrones macroeconómicos, sociales y ambientales que han impulsado el cambio de uso.

La pérdida de cobertura forestal se ha mantenido activa en los últimos años, alcanzando una pérdida del 10%, mientras que la vegetación de matorrales y pastizales se ha mantenido relativamente estable, es importante señalar que también ha sufrido una reducción del 4% de su superficie. Por ello, es importante mantener información precisa sobre la evolución del paisaje a lo largo del tiempo para comprender los patrones de cambio y evaluar los impactos ambientales y sociales de las actividades humanas. En este sentido se requiere dar seguimiento y continuidad a la cartografía de uso de suelo que se genera de forma oficial y a escala nacional en México. Es posible que nuevos trabajos aborden la intensidad del cambio de uso de suelo, pero con información verificada en campo.

El trabajo aquí presentado aporta orientación para la toma de decisiones particularmente aquellas orientadas a la conservación de los recursos forestales. La visión nacional permite orientar la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, así como promueve una comprensión nacional en conjunto.

Los datos utilizados provienen de las series de uso de suelo y vegetación del INEGI. La variación en los resultados de los cambios de uso de suelo podría ser atribuible a las diferentes metodologías oficiales como por otros estudios citados. Es crucial reconocer que las disparidades en las metodologías de cartografía y análisis pueden tener un impacto significativo en los resultados. Por ende, es esencial considerar estas diferencias al interpretar los hallazgos y al comparar con otros estudios. Destaca la importancia de la transparencia en los métodos y la necesidad de abordar estas discrepancias para una adecuada interpretación de los datos.

nueva página del texto (beta)

nueva página del texto (beta)